Полная версия

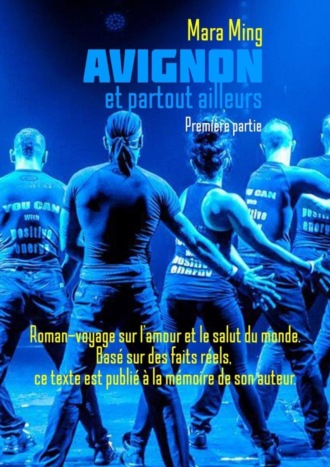

Avignon et partout ailleurs. Première partie. Roman-voyage sur l’amour et le salut du monde. Basé sur des faits réels, ce texte est publié à la mémoire de son auteur.

Avignon et partout ailleurs. Première partie

Roman-voyage sur l’amour et le salut du monde. Basé sur des faits réels, ce texte est publié à la mémoire de son auteur.

Mara Ming

© Mara Ming, 2019

ISBN 978-5-0050-2501-2

Created with Ridero smart publishing system

Mot de l’éditrice

Je publie ce roman pour la mémoire d’un être cher, qui n’est plus de ce monde. De son vivant l’auteure ne voulait pas publier ce texte, elle le jugeait trop personnel et imparfait. Mais aujourd’hui, je pense qu’il doit paraître: c’est la seule chose que je peux encore faire pour toi – et peut être pour les personnages de ton livre.

Tous les événements mentionnés dans ce livre sont réels. C’était génial, petite! Tu me manques souvent.

Avec tout mon amour,

Marsa Asher.

P.S. L’original est écrit en russe et je voudrais exprimer une énorme et sincère reconnaissance à Pascal Durand, homme de grand coeur et aux grands idéaux, entêté, intransigeant, ami fidèle. Ce n’est que grâce à lui que la traduction de la première partie du livre à vu le jour. La deuxième partie n’est pas encore traduite en francais.

Russie.

Irkoutsk

Peut-être devrais-je commencer par la fin?

A partir de ce moment précis, par exemple, où on est attablés avec Pascal, qui a courageusement décidé de me sauver, et qu’on corrige, depuis on ne sait quand, mon texte français bancal. De l’hiver sibérien, du thé au sagan dalya. De nos chamailleries sur la traduction.

Boucler ce texte, et alors, peut-être finira-t-il? Il se fermera en rond comme un serpent qui se mord la queue, et moi je pourrai alors enfin m’échapper?

Ruse d’enfant. Je me demande bien qui je veux tromper.

Qu’importe par où on commence, on ne réussira pas à couper au plus court. On n’a pas pu laisser tomber: c’est mon entêtement et ma cabochardise qui m’en ont empêché, et c’est la parole d’honneur et le respect pour mon acte téméraire, comme il dit (je dirais plutôt, folle), qui en ont empêché Pascal. Si on a un ami obstiné, on peut se considérer comme chanceux.

Alors, non. Je commencerai à partir d’où j’avais commencé il y a une année et demie.

A partir de ça :

«Miss! Avignon! You arrived! Miss!»

France.

Avignon

I

Dans le bus de nuit Eurolines Milan-Marseille – bruyant, frigorifique en raison de la clim trop forte – j’en ai vu de toutes les couleurs. Toute la nuit, je me suis tournée d’un côté sur l’autre dans un fauteuil incommode: tantôt quelque chose me pressait le dos, tantôt j’avais soif, tantôt froid, tantôt chaud. Quand il a commencé à faire jour à travers la vitre, je me suis collé un masque de sommeil sur le nez et soudain, d’une façon tout à fait inattendue, je me suis déconnectée; je me suis effondrée dans le sommeil comme dans un puits. Le bus se balancait au rythme des virages, des gens changeaient de place et sortaient, mais moi, je m’en foutais. Dans cette paralysie du sommeil, je serais probablement arrivée jusqu’à Marseille, quand soudain :

«Miss! Avignon! You arrived! Miss!»

En toute hâte, j’ai ramassé mes sacs, me suis precipitée vers la sortie (tout le monde m’attend!) et ai dégringolé les marches. Le bus a craché un petit nuage de fumée et est parti.

J’ai clignoté des yeux, ai mis mes lunettes de soleil. Puis je les ai enlevées. Je me suis frotté les yeux.

Si je me lave le visage, est-ce que ça m’aidera?

A droite, de l’autre côté de la route, à travers une petite place, il y avait une gare: un bâtiment carré de style classique, décoré de pilastres et d’une horloge ronde, telle une cerise sur un gâteau. Gare d’Avignon Centre. Je m’y suis dirigée. A cette heure-là, il n’y avait pas beaucoup de gens, la gare sonore et ensoleillée était presque vide. Les WC se trouvaient à même le quai, tout au bout de celui-ci. Là, je me suis lavé le visage et me suis brossé les dents; la fille des toilettes, d’un sourire endormi, m’a tendu les 50 centimes de monnaie sur un euro, et s’est mise à rire tout en agitant la main, quand je me suis dirigée par erreur vers la partie pour hommes.

J’ai bu un expresso dans un petit bar de la gare, puis j’ai retraversé la route et me suis retrouvée devant l’enceinte de la cité.

Bigre, me suis-je soudain étonnée. Avignon!

Il était un peu plus de sept heures du matin. La lumière du soleil, encore laiteuse, s’écoulait sur les écailles de la vieille ville. Quand on n’a pas bien dormi, on voit les couleurs plus vives que ce qu’elles sont: le ciel était d’un bleu de fête, les lignes et les angles semblaient avoir été tracés avec un crayon pointu. Le long des remparts, des arbres aux têtes rondes, tous identiques, étaient plantés. Les ombres de leurs couronnes tombaient obliquement sur le mur, et je me suis arrêtée un instant: il m’a semblé soudain que des dizaines de paumes soutenaient l’enceinte de la cité.

Ayant enfoncé mes écouteurs dans mes oreilles, j’ai mis « La Traviata». Je l’écoutais quand j’avais besoin de me donner la pêche. Strictement parlant, je l’écoutais tout le temps: cet enregistrement de 1967, où Montserrat chante Violetta, et Milnes Alfredo. Je n’aimais pas les autres.

Derrière les remparts, solides comme une malédiction, se trouvait la vieille ville: toute de deux, trois étages, toute déteinte. Des maisons aux couleurs fanées: roses, jaunes, marron. Des fenêtres étroites. Sur leurs murs, à la manière d’une solution d’encre pâle sur du buvard, se répandait du salpêtre cyanosé.

Personne n’était encore réveillé: c’était très calme. L’eau verte demeurait immobile dans les caniveaux, les pigeons se serraient l’un contre l’autre sur les parapets, et sous eux, dans l’eau, des affiches se reflétaient comme des ramages-aquarelle. Des affiches, des dizaines et des centaines d’affiches multicolores. Collées sur les murs, pendues en ribambelle sur des cordes, tel du linge en train de sécher. Un tetris d’affiches. John m’avait écrit qu’ils avaient une sorte de fête: soit une foire, soit un festival des vendanges. Ou je ne sais quoi encore. Il aurait pu écrire n’importe quoi: ai-je déjà lu, ne serait-ce qu’une fois, quelque chose attentivement? Le plan qu’il m’avait envoyé (» it’s easy to reach me from the station»), je ne l’avais pas gardé non plus, et c’est seulement par miracle que je m’en suis sortie: en prenant au pif un croisement, je suis littéralement tombée sur un grand panneau avec le plan de la ville. Celui-ci ressemblait à un gros cerveau: ovale de forme irrégulière, enflé sur la droite. D’après l’image, il s’avérait que John était à deux pas. Sa rue s’étendait à partir de l’enceinte même de la cité, de l’autre côté de celle-ci.

A droite, à la sortie de la vieille ville, verdoyait un petit parc. A gauche, dans l’ombre épaisse des arbres, un bureau de tabac prenait racine. J’avais envie de fumer, mais je ne me suis pas résolue à y entrer; les vitres teintées donnaient l’impression de cacher quelque chose d’honteux. J’y suis passée devant d’un pas décidé.

Le premier immeuble de l’autre côté de la route – long, d’un rose sale – s’est avéré être celui qu’il me fallait. 5, Avenue de la Synagogue. Près d’une fenêtre au premier étage, se profilait une croix en ruban adhésif rouge, collée de travers sur le béton. Ça m’a amusée: c’était une balise pour moi.

– –

«There are a lot of apartments in that house» – John a écrit – « But there will be a sign for you near my window. And the same near the bell». Une mise en scène dans le style de Roméo et Juliette, sauf que c’est moi qui joue Roméo? Parfait! Ce scénario inversé m’a semblé tellement absurde que je m’en suis réjouie.

Tout de même, il est unique ce John.

J’ai dû sonner deux fois, mais je n’ai pas attendu bien longtemps en bas. Une minute plus tard, John a surgi du perron et m’a baignée d’une embrassade ensommeillée.

«Was snuffling in your sweet craddle?» ai-je demandé. John m’a regardée avec les yeux tendres et honnêtes d’un bébé. Il portait un pantalon noir et des claquettes pieds nus. Il semblait avoir maigri, mais à part ça, il était resté le même: poignard entre les dents et prêt à sauter sur le mât. Quel bonhomme! Il m’a manqué.

Dans la cage d’escalier, ça sentait la chaux et les vieilles serpillières (» Shitty place, a dit John en bâillant. But cheap»). Dans le long couloir au premier étage tremblotait une lumière trouble et jaunâtre (» comme dans un local de copropriété», ai-je pensé, sans bien savoir pourquoi). Quelques zigzags – j’ai été immédiatement perdue dans cette géométrie de couloir – puis on s’est retrouvés devant deux portes identiques sans numéro. John a poussé celle de gauche, mais n’a pas daigné allumer la lumière.

«There’s Paolo, l’ai-je entendu chuchoter. Still sleeping, he’s tired. Both tired, I’ve also something with my leg. It has been paining for a week already»

Le soleil suintait à travers les lames du store vénitien, diluant la pénombre dans la pièce. Dans cette soupe obscure flottaient les contours des objets: une table de nuit, un divan. Une table sur laquelle était amassé quelque chose. Un matelas à même le sol sous la fenêtre, et sur lui un ballot sombre, encombrant.

«He’s also a performer?» ai-je demandé tout bas. Il s’est avéré que oui, il était jongleur, une vieille connaissance. Et non, ils ne se produisaient pas ensemble. Ils partageaient ce cagibi, c’est tout.

«And you? Going well?»

John a souri.

«It depends. Almost no people this year, don’t remember when it was like that.»

Je tentais encore et encore de discerner cette pièce. Je ne sais pas trop ce que j’attendais de cette demeure; connaissant John, elle pouvait être tout ce qu’on veut. Lui-même était ainsi: tout ce qu’on veut. Artiste de rue, réalisateur, acteur, activiste politique, militant pour la renaissance du patriotisme français. Un provocateur né, magnifique et odieux. Cent en un.

C’est drôle. J’ai dit ça comme si on se connaissait depuis des siècles.

A vrai dire, pas depuis très longtemps. Trois, quatre mois, peut-être. En fait, je connaissais sa femme depuis environ six ans: on s’était rencontrées quand il n’y avait pas encore de John. Tout le monde l’appelait Tsap, elle était russe. On s’est perdues de vue pendant un moment, mais le printemps dernier je me suis soudain rappelée d’elle; il s’est trouvé qu’elle venait justement à Moscou en compagnie de son mari français pour mener une nouvelle formation. Ils organisaient sans arrêt des rencontres, des formations, des séminaires de toutes sortes, et ils faisaient preuve d’un éclectisme remarquable dans le choix des sujets: du végétarisme au striptease, du yoga à l’amour libre. Je suis allée voir Tsap et ai fait la connaissance de Johnny. Pour être plus exact, il s’appelait Jean, Jean-Marie même. Mais de Jean à John il n’y a qu’un pas.

John s’est révélé être une sorte de petit pâté farci de moi: on avait toujours quelque chose à discuter. Les voyages, l’Inde, les aventures. Il faisait l’éloge, je m’en souviens, de mon anglais; quelle honte, Maroussia, disait-il, les Russes ne veulent pas apprendre les langues, mais toi tu n’es pas comme les autres! Je riais: arrête, ça fait longtemps que mon anglais s’est transformé en hinglish: moitié hindi, moitié english. Une quinzaine d’années plus tôt, j’aurais peut-être même pu converser en français avec toi. Mais les instruments rouillent quand on ne les utilise pas. Le français, je ne pouvais plus le parler.

Un jour, je lui ai touché un mot de mon projet de passer des vacances en Italie l’été – je prévoyais d’aller au festival d’opéra – et John a immédiatement saisi l’occasion au vol.

Listen, a-t-il dit d’un ton insinuant. You go to Italy, so, you can drop to us? For a week, in addition to your holidays. What do you think?

Hmm, ai-je répondu.

Tout est si proche, m’a rappelé John. Tu passes par Milan? Alors, c’est seulement une nuit en bus ou en train. Je te présenterai à des gars français extras.

Je ne sais pas, ai-je dit.

Ils te montreront la France véritable, a ajouté John.

La vraie France française. Un plan simple et super, non?

En effet, pourquoi pas, ai-je soudain pensé. Tout est effectivement proche.

Et je suis tombée d’accord.

Concernant la France véritable, qui pouvait-on croire, si ce n’est John? Il était obsédé par l’idée de l’identité nationale, c’est pourquoi il savait comment mettre en valeur son pays natal. John suivait une trajectoire bien peu ordinaire: ayant commencé comme artiste de rue, il se dirigeait irrémédiablement, tel un tram sur ses rails, du côté de la politique. Au moment où on s’est rencontrés, il était déjà un anti-mondialiste convaincu: sous couvert de coopération du gouvernement français avec les Américains, il voyait un abominable projet consistant à priver les Français (pourquoi les Français d’ailleurs, tous les terriens) de leur mémoire, à leur faire oublier leurs racines et leurs traditions. Mais bon sang, les Français avaient le fromage, le vin, Jeanne d’Arc et dieu sait quoi encore, et selon John, ils ne pouvaient pas se permettre de négliger cela. Ils devaient en être fiers! Dans la bouche de John, le mot « nationalisme» était exceptionnellement laudatif: pour lui, il n’impliquait pas la haine des peuples voisins et signifiait plutôt l’amour de sa propre culture. Il est probable, consentait-il, que son peuple a quelque chose à apprendre des autres (des Russes, par exemple), mais renoncer à ses particularités, fusionner avec le reste du monde, devenir des Européens sans visage propre, c’est une issue horrible, la fin de tout.

«That’s all Americans! s’indignait John, et ses yeux de pirate lançaient des éclairs. A half of Europe already looks like copied! Everywhere is Macdonalds!»

C’est en cela que nous étions différents: John était dans la politique jusqu’aux oreilles, mais moi, je ne me mêlais jamais de tout ça. Premièrement, je ne croyais pas les politiciens, aucun d’entre eux. J’étais de ceux que mes propres amis appelaient avec mépris « la masse grise passive»: je n’agitais pas de rubans blancs, n’assistais pas à des meetings, ne citais pas les articles d’opposants célèbres. Mais ce n’était pas de la passivité; c’était une position de principe, et même une sorte de protestation. J’étais convaincue (pourquoi « j’étais»?) qu’il n’y avait pas de gens honnêtes en politique; tout du moins chez nous. Partant de là, peu importe qui essaye de me berner. C’est de ça dont on a discuté une fois; je m’en souviens parfaitement, c’était un soir, John faisait les cent pas dans la cuisine, vêtu de son peignoir chinois en soie, avec des dragons, et fulminait. Je mangeais un beignet.

«You really don’t see what’s going on?» s’est-il écrié enfin.

Non, je ne voyais pas; pour moi, personnellement, rien n’allait mal. Pour moi tout était simple. Il y avait une seule règle. Mets de l’ordre dans ton cercle proche – dans ta famille, à ton travail – apprends à jeter ton papier dans la poubelle (comme le montre la pratique, même ça, pas tout le monde n’arrive à le faire), et seulement alors tu peux monter sur une tribune. En ce qui me concerne, c’est précisément comme ça que j’avais résolu le problème. Je n’aspirais pas plus que ça à sauver le monde, je me souciais seulement de ce qui m’appartenait et dont j’étais personnellement responsable. Pour John, tout était global. Il consacrait la part léonine de son temps à la lutte et, de manière générale, ses méthodes me paraissaient tout à fait adéquates. Il ne brûlait pas de drapeaux américains, ne saccageait pas de magasins. Il considérait qu’on pouvait arriver à ses fins seulement par l’éducation, par des mots, des explications, et il donnait donc des interviews, écrivait des textes, organisait des rencontres pour ceux qui étaient prêts à y venir, tout ça pour expliquer sans relâche aux gens comment se trament les choses dans le monde. Ses spectacles de rue étaient son terrain de propagande. Les gens venaient voir un show, mais emportaient avec eux le message que John réussissait à introduire dans son spectacle. Il se définissait comme un « patriote nomade».

– –

Mes yeux se sont quelque peu habitués à l’obscurité. La pièce était vraiment petite. Comment font-ils pour ne pas se cogner le front entre eux? La voilà, la vie de l’underground français. J’ai poussé du pied mes sacs vers le mur.

«I’m sorry, John a étouffé un bâillement, I’m still sleeping. Just twenty minutes for yoga and shower, and I’m yours, ok?»

Honnêtement, je me serais davantage réjouie s’il avait proposé de dormir deux heures de plus; ce pour quoi cette microchambre convenait idéalement, c’était pour un sommeil éhonté, la tête enfouie dans l’oreiller. Je me suis effondrée sur le divan, oubliant d’enlever mes baskets, et ai fixé le plafond du regard.

Dans la salle de bain, quelque chose est tombé avec fracas, puis un bourdonnement s’est fait entendre. Après quoi, l’eau s’est mise à bruire.

Je voulais aussi prendre une douche, et également me reposer, au moins dormir un peu. En fin de compte, j’étais fatiguée moi aussi. Au début d’un long voyage, des nuées de petits problèmes nous assaillent toujours, comme des mouches, et au final, c’est sur les rotules qu’on débute les vacances. Deux jours plus tôt, je me suis débarrassée par miracle de tout ce que j’avais à faire, et sans même reprendre haleine je me suis envolée pour Milan. A Milan vivait Ira: mon amie et ex-collègue. Il fut un temps où on labourait coude à coude le même champ: elle régnait sur un petit magazine vivant, pour midinettes, et j’étais éditeur d’une grande revue féminine. On avait nos bureaux dans des bâtiments voisins. Puis Ira a fait un virage à quatre-vingt-dix degrés: elle a repris des études pour devenir océanographe (d’habitude, tout le monde applaudit ici), elle a nettoyé l’océan mondial, secouru des animaux de mer. Puis elle est partie à Milan à la conquête de l’industrie de la mode, et a fini par s’installer là-bas.

«Elle a repris des études, a secouru, est partie» – comme ça, entre virgules, en bondissant, hein? Comme si tout ça était si facile, si aisé. De même, ma vie devait ressembler de l’extérieur à une sorte de joyeux escalier, de chanson frivole. Même si je la voyais plutôt comme une route en serpentins. Ou comme un jeu de l’oie. Un chemin tortueux, des tours passés, des récompenses, des pertes et cetera.

Il était environ deux heures du matin quand le chauffeur de taxi m’a déposée près de la maison d’Ira, bâtie de pierre blanche et d’aspect austère. Il m’a déposée et il est parti, et je suis restée à gratter à la porte du hall-aquarium d’entrée, vivement éclairé, mais irrémédiablement hermétique. Ira s’était trompée d’un chiffre dans son numéro de téléphone. Je ne le savais pas et ai parcouru deux quartiers entiers avec mon bagage, à la recherche d’un hôtel, d’un taxi ou de quelque chose avec Internet. Il n’y avait rien. Des bâtiments majestueux, des voies de tram et seules des portes désespérément fermées alentour. Au milieu d’un Milan somnolent à mort, je suis tombée sur deux poignées de gars et deux mannequins légèrement éméchés, ai salué un drogué tatoué (» buonanotte, bella ragazza!»), ai caressé le chien de quelqu’un et soudain, en chemin, j’ai pu rétablir par miracle Internet sur mon portable. J’ai réussi à trouver Ira sur Facebook. Encore deux quartiers à se taper en sens inverse.

Retrouvailles, discussions jusqu’à cinq heures du matin et lever à huit heures. Journée dans Milan l’impériale, étouffante de chaleur. Le toit du Duomo ressemblant à un port cosmique de transit. Les enfants collés à l’œil du télescope (un euro seulement, et tu as toute la ville devant toi; on peut distinguer les toits, les statues, les tours pointues). Les vitrines des magasins qui, écarquillant les yeux, débitent à qui mieux mieux: Salde! 20! 70! Des Japonais affairés avec leurs tablettes (» Pouvez-vous nous prendre en photo, s’il vous plaît? En auriez-vous la gentillesse?»). La fatigue. Qu’est-ce que j’ai fait toute la journée, bon dieu? J’ai grimpé au Duomo comme l’homme-araignée, et quoi encore?

La brume chaude et épaisse au-dessus de la ville. Le tram m’emportant dans la mauvaise direction. Le tram immobilisé sur les rails, grincheux, farci d’Italiens bruyants. Le long trajet retour. Le déjeuner avec Ira dans un boui-boui à sushis: un steak de saumon et une gorgée d’Amaro Monténégro. La douche qui ne m’a pas aidée. Le taxi jusqu’à la gare routière, le bus Eurolines Milan-Marseille.

Dans les bus de nuit, j’ai bouffé des centaines de kilomètres, mais ces derniers étaient pour la plupart sauvages, asiatiques. J’avais placé plus d’espoirs dans les bus européens: vitesse. sécurité. confort. Mais la nuit passée au côté d’Italiens tapageurs, qui ne daignaient pas se calmer et qui, de une heure à trois heures environ, discutaient avec excitation et force détails de la pizza, des pâtes et de la mozzarella – jusqu’à la dernière goutte d’huile d’olive, couleur d’or, à l’arrière-goût de noisette et de fruits frais, jusqu’à la dernière feuille de basilic (comment était-elle, de couleur violette ou bien plutôt verdâtre?) – cette nuit a définitivement mis un terme à ce qu’il y avait de meilleur en moi.

Allongée sur le divan mou dans la tanière de John, je regrettais déjà de ne pas avoir fait un saut au bureau de tabac au seuil de la vieille ville et de ne pas avoir fumé une cigarette là-bas, sous un arbre. En ces jours, fumer me procurait encore du plaisir. A proprement parler, j’ai été toute ma vie ballottée d’un bord à l’autre (tu es une personne extrême, soupirait Asselia): par moments, je me passionnais pour le yoga, la nourriture saine et les pratiques ésotériques, et parfois je menais une vie totalement déréglée, buvais comme un vrai moujik russe et fumais comme un pompier. Les deux avec plaisir et de tout mon cœur. Et les deux me réussissaient à merveille.

John, lui, vivait autrement. Il était un adepte intransigeant de l’alimentation saine, un amateur de yoga et de culture physique fasciste, sans compromis. Il faisait constamment des expériences sur lui-même et n’avait aucune pitié à son égard (» il se torture», enrageait Tsap). John était curieux de savoir: et s’il s’entraînait encore plus, s’il poussait ses limites à bout, qu’adviendrait-il? (» A quoi bon faire tout ça?», ai-je demandé une fois. « C’est un état intéressant», a-t-il répondu évasivement). Parfois, je pensais qu’il voulait peut-être devenir Batman ou quelque chose de ce genre.

– –

Il faut croire que je me suis quand même assoupie: en se frayant un chemin vers la fenêtre, John a renversé quelque chose et m’a réveillée. A peine a-t-il remonté le store vénitien que les rayons du soleil se sont rués dans la pièce, tels des femmes de chambre se hâtant de mettre de l’ordre dans le chaos de la nuit. L’image est devenue colorisée: la tapisserie couleur crème, le divan bleu. Le squelette blanc de l’armoire en face de la fenêtre. Deux tables de nuit (sur l’une d’elles, j’ai remarqué un manuel de russe; bravo, Johnny!). Une grande table: des papiers, des affiches, des flyers, des tournevis, des fils électriques. Un ordi portable. Des slips noirs sur l’écran, à la manière d’un rideau.

Sur le matelas en-dessous de la fenêtre, le coloc de John s’est mis à gigoter: il a remué les doigts, a tourné sa tête brune. Il a cligné des yeux.

«Hello.

– C’est Mara, ma copine, elle est russe, m’a présentée John. And this is Paolo».

Une main est sortie du ballot, et puis, après une courte lutte avec le drap et la couverture, Paolo s’en est extrait entièrement. Il s’est avéré être un beau gosse: jeune aigle nourri au biberon de la liberté1. Plus grand que Johny, athlétique et bien bâti, comme les gars des pubs pour sous-vêtements. Le visage hautain: profil idéal, beauté montagnarde. Un peu de poivre, un peu de poison. J’ai décidé de me dire qu’il avait du sang espagnol. Ou bien portugais; c’est encore plus intéressant ainsi.

Paolo m’a effleurée d’un baiser glissant et est allé dans la salle de bain, enfilant au passage un pantalon ridicule: un legging aux rayures verticales noires et blanches.

Sous la table, j’ai remarqué un jerrican de cinq litres contenant quelque chose d’inflammable. Peut-être qu’ils brûlent des drapeaux finalement? Ou alors c’est l’essence de quelqu’un?

Que ne voit-on pas dans une pièce où vivent deux jeunes jokers de rue.

«Did you have breakfast?» m’a demandé John, en fourrant la tête dans le frigo. Le mini-frigo.