Полная версия

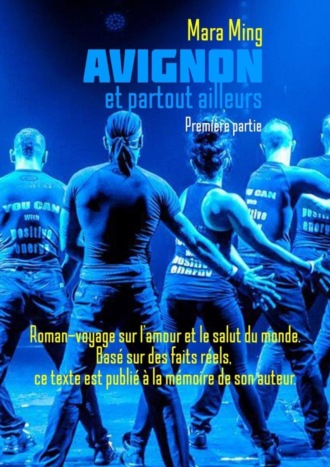

Avignon et partout ailleurs. Première partie. Roman-voyage sur l’amour et le salut du monde. Basé sur des faits réels, ce texte est publié à la mémoire de son auteur.

Sur le pont d’Avignon

On y danse tout en rond

Tout en m’arrêtant dans la rue avec John, je comprenais que le français s’était transformé pour moi en un doux bruissement, pareil à celui d’un ruisseau, duquel, tels des petits poissons, bondissaient de temps en temps des mots connus, mais qui, emportés par la force de la pesanteur et par l’envie de retourner à leur milieu naturel, disparaissaient aussitôt dans un torrent bouillonnant. Des petits poissons, il y en avait peu. Ecoutant ce langage étranger et incompréhensible, je me sentais comme un jouet gonflable: vide et un peu stupide. Quelle absurdité, me fâchais-je. Ca valait bien la peine d’apprendre cette langue pendant sept ans pour réaliser le moment venu qu’on n’en comprend pas un seul mot.

Sur le pont d’Avignon…

– –

Les affiches attiraient infiniment l’attention. Des affiches, mais aussi des tracts et des gens déguisés. Ces derniers semblaient presque plus nombreux que les simples passants.

«Listen, suis-je enfin parvenue à demander. From where are they all? It doesn’t look like a festival of harvest. You wrote me about a kind of a fair or something like that, right?

– What harvest?» John a écarquillé ses yeux balsamiques. Ils étaient grands en soi, mais quand il s’étonnait, ils devenaient tout ronds. « I wrote you about the Avignon theater festival! It’s the biggest and the oldest one in Europe. The fair! What are you talking about…»

Mais, a-t-il ajouté d’un air pensif, cette année il n’y a pas beaucoup de touristes. En comparaison avec l’année dernière, c’est presque rien. Pourquoi? S’il savait! Peut-être est-ce à cause de la crise.

Un long gars avec une affiche à la main a bondi de la foule à notre rencontre, et a failli glisser à côté de nous, absorbé par ses pensées, mais John l’a retenu par l’épaule. Le gars avait des cheveux roux pâles et semblait fatigué. Un nez droit, des yeux bleus. Un tee-shirt bordeaux décoloré. Il figurait en personne sur l’affiche, mais il apparaissait là sous un air totalement différent: en costume bleu, avec une cravate, sous les rayons des projecteurs et avec un clin d’œil à la Don Juan. Un bouquet de carottes dans les mains; ses doigts en serraient les feuilles. PACO, était écrit au-dessus de sa tête.

D’un air indigné, John s’est mis à raconter quelque chose à ce roux; j’ai eu l’impression qu’ils se connaissaient depuis une centaine d’années. Le roux secouait la tête. Moi je continuais à jouer le rôle peu compliqué du jouet gonflable. Au bout d’une minute, John s’est repris :

«By the way, this is Mara, m’a-t-il introduite. She is from Russia.» Et se retournant vers moi, il a donné sa bénédiction: « You can kiss him, it’s ok here in France when you meet someone new.

– Enchanté,» m’a lancé galamment l’amateur de carottes, perdant aussitôt tout intérêt pour moi. Ils s’en sont retournés à leur conversation avec John.

Ca devenait plus animé alentour: il me fallait sans cesse m’écarter, piétiner, faire de petits mouvements d’une danse de rue qui commence toujours d’elle-même quand il y a trop de gens. Un peu à gauche, un peu à droite, et un petit geste de l’épaule, « pardon!» – « pardon vous-même! “, « c’est rien „… Enchanté, si on le traduit au pied de la lettre, s’est

«ocharovan». Quel joli mot, pensais-je. Je dois me le rappeler.

«That was Paco, the one of those who succeeded, m’a fait savoir John quand on s’est enfin séparés du roux. He also started from the street. And now he has his own show on TV. A bit about politics, a bit about life… He is a good guy, funny. But, a ajouté John sans pitié, he mostly speaks, it’s not much of a show. That’s pity that your French is so bad.

– Hélas», ai-je grommelé.

La rue, tel un fleuve, est soudain devenue large et abondante. L’asphalte a pris fin, cédant la place à de grandes dalles polies par des milliers de pieds traînants. Elles donnaient envie d’y glisser. Les maisons sont devenues plus hautes et massives. Des boutiques de vêtements de luxe ont commencé à faire leur apparition: des vitrines jusqu’au ras du sol, des mannequins parés à l’extrême. Les cafés et les restaurants se permettaient d’occuper plus de place dans la rue: plus seulement deux tables, mais huit, dix, douze. Visiblement, on approchait du centre ville, et celui-ci était envahi par le festival. Plus tard, après une petite recherche sur Internet, j’ai appris que le festival d’Avignon était effectivement le plus ancien événement dans le monde du théâtre européen. Des milliers d’artistes, les bons et les autres (ces derniers étaient beaucoup plus nombreux). Des centaines de spectacles chaque jour, dans les théâtres et dans la rue. Mais alors, c’est le décor ambiant qui m’a abasourdie dans un premier temps. Les rues croulant sous les tracts. Des tracts, des tracts partout. Sur les tables des cafés, dans les mains des passants, enfoncés dans les fissures des murs. Froissés, abandonnés sur le pavé. Les rafales de vent jettent des protubérances colorées sous nos pieds. « Tu m’as bien fait rire!» Avignon se moquait à nouveau de moi, en déroulant devant mes yeux un infini ruban bariolé d’affiches, de posters, de graffitis: « Une foire, dis-tu?..»

«Johnny, l’ai-je appelé. Remind me, « enchanté»: only a man can say that to a woman, or both?

– Both are possible, a dit John d’une voix d’outre-tombe. That’s for everyone.»

Il était à nouveau dans les profondeurs de lui-même.

Ce n’est que plus tard que j’ai pris conscience de la manière dont il travaille: à quel point il s’immerge dans le processus de création, à quel point ça le met à l’écart du monde extérieur. Sans bien savoir pourquoi, je le ressentais ainsi: il marche dans un désert gris infini, sous un ciel sombre, et là il est tout seul, il chemine de plus en plus loin au milieu des amoncellements de rochers. Parfois, c’était comme si je le regardais s’éloigner. Des rochers, des rochers. Là, il errait, à la chasse aux plantes rares, aux animaux exotiques: une trouvaille sur des centaines, des milliers d’étendues illimitées. A chaque fois, une démarche solitaire. C’est comme ça qu’il travaillait.

Et plus tard, moi aussi je travaillais comme ça.

– –

On a plongé dans une petite ruelle coincée dans une crevasse entre deux parois escarpées. La ruelle était pavée de pierres rondes incommodes, semblables à celles d’un gué: j’ai buté à deux reprises, ai lâché un juron, et aussitôt je suis tombée sur une place, à la suite de John. Les parois de pierre, encadrant la petite ruelle-ruisseau, se sont avérés être le support d’un gigantesque château.

«Le Palais des Papes!» a déclaré John si de manière si solennelle qu’on eût dit qu’il l’avait construit de ses propres mains.

Il est des édifices qui nous transforment instantanément en lilliputiens. Après avoir vu le Palais des Papes, j’ai été stupéfiée l’espace d’une seconde: quel colosse! Et imprenable comme une forteresse… Mais c’est ce qu’il était. Aucune fioriture; des tours et des arches, des angles et des lignes droites aussi loin que l’œil pouvait voir. Des taches noires estompées tout au long des murs beiges: soit de la moisissure, soit de la suie. Un escalier ancien, telle une langue s’étirant sur le côté.

La place devant le palais – immense également – était pavée de pierres. Des cafés s’étaient amassés au loin, comme s’ils ne s’étaient pas résolus à se rapprocher, ayant laissé la place vide une fois pour toutes. Celle-ci s’étendait sur différents niveaux, et en raison de ses dimensions, paraissait presque dépeuplée. Des nuées des touristes semblables à des bancs de petits poissons, ne changeaient pas grand-chose à l’affaire. Cependant, près du mur de la forteresse quelque chose était vraisemblablement en train de se passer. Ou, pour être plus précis, on y attendait quelque chose: une vingtaine de badauds tuaient le temps, rassemblés en petits groupes. D’autres étaient assis directement sur le pavé.

«Come sit there, a ordonné John. Lucien is going to perform. I’ll leave you for a while, I need to talk to someone.»

«Alex, where have you been?» – un cri indigné venant de dessous une colonie de parasols blancs. Seuls les parents crient comme ça, et encore sur quelqu’un qui n’a pas plus de cinq ans. Un hurlement joyeux en réponse. Absence totale de vent: l’air comme du caramel épaissi. Le ciel qui s’ennuie, de couleur bleu pâle. Les visages des badauds sont rouges, et même marron pour certains. Le grondement sourd de la foule, le bruit du silence. Les cimes ébouriffées des platanes. La place, se déroulant à nos pieds, semblait au loin être incrustée de pièces de monnaie.

Pliant les genoux, je me suis assise sur le pavé. Il émettait de la chaleur.

Devant, sur le fond de la muraille de la forteresse, se détachait une silhouette noire. Un homme (Lucien, évidemment) se tenait dos au public, mais il n’a pas tardé à se retourner et à se diriger vers les spectateurs. Dans la main droite il avait une petite valise, et dans la gauche, un casque de Dark Vador (j’ai regardé plus attentivement: non, c’était seulement un haut-parleur portable). Tout en noir: un pantalon à bretelles, une cravate, un chapeau melon; seule la chemise était blanche. Le visage de Karlsson vieilli: des lèvres contrariées, des joues rebondies, un nez charnu. Des lunettes en écaille.

Les spectateurs regardaient avec de la bienveillance et une légère indifférence, tels des estivants ayant un peu trop mangé pendant le déjeuner. Mais quelle chaleur. Il y a de la paresse dans chaque inspiration.

«Bonjour mesdames et messieurs!» s’est exclamé l’artiste. Et il a ajouté quelque chose en français (quoi? je n’ai pas compris, ça va de soi). Deux ou trois personnes ont ricané; les autres ont remercié l’orateur d’un silence poli. Quelques touristes qui passaient par là ont ralenti le pas et se sont arrêtés pour regarder le spectacle.

Lucien est retourné vers son haut-parleur, a pressé un bouton (du haut-parleur, s’est échappée une musique, enrouée comme la radio de l’enfer) et a fait quelques bonds, mais tout à coup, c’est comme s’il s’était heurté à quelque chose – boum! Effarement. Les mains gantées de blanc se sont subitement envolées vers son visage; un geste soit de désespoir, soit d’horreur. Encore un bond. Ses paumes ont buté contre un mur invisible. Tapotant rapidement des doigts le long de cette surface plane, Lucien s’est mis à trotter de côté comme un petit crabe vers la droite. Boum encore! Son épaule droite s’est violemment heurtée à un obstacle mystérieux. Ses sourcils ont fait un bond, sa bouche s’est allongée. Un instant d’embarras, puis les gants blancs sont repartis en expédition le long de cet obstacle transparent.

J’ai vu ce numéro aussi en Russie, et plus d’une fois; visiblement, il fait partie de la panoplie de nombreux artistes. Lucien créait un labyrinthe imaginaire de façon plutôt virtuose: il rentrait son ventre en se faufilant à travers d’étroits tunnels, frappait contre un mur invisible de ses poings serrés. Il sursautait. S’abaissait. La sortie semblait quelque part tout près. Mais hélas! La fin de cette histoire était triste: au dernier accord enroué sortant de la gueule de Dark Vador, Lucien s’est retrouvé à bout de forces et est tombé raide mort. Les spectateurs ont applaudi mollement.

Allongé un instant, le décédé a repris conscience et s’est élancé vers sa valise blanche. Le gilet noir en synthétique formait des plis dans son dos.

«He must be dying from heat!», a compati quelqu’un de derrière.

Beaucoup de monde s’était déjà rassemblé. Au premier rang, les spectateurs étaient assis comme moi, à la turque ou les jambes étendues. Ceux de derrière restaient debout. C’était surtout des touristes: des shorts et des casquettes, des tee-shirts amples et des jupes flottantes, tout ce qu’il faut pour une telle chaleur. Des semelles de sandales de marche, ressemblant à des chenilles de char. De lourds appareils photo, comme une pierre au cou pendant vers le sol (y aura-t-il quelqu’un pour revoir ces photos un jour?). Des enfants: debout et accroupis. Un bronzage couleur de pêche sur des joues de soie, des cheveux décolorés par le soleil, des omoplates pointues, des yeux clairs. Un public multicolore, telle une garniture de légumes au bord de la scène.

Les touristes. Je n’ai jamais pu me défaire (à qui je mens? je n’ai même jamais essayé) d’un sentiment de supériorité à leur égard; je les ai toujours considérés comme pas dégourdis du tout. Le touriste, c’est une personne qu’on nourrit de trucs en carton-pâte (» à gauche vous avez un palais! une belle vue sur votre droite!»). C’est ce dont certains ont besoin, mais moi, il me faut du vrai. C’était souvent peu photogénique, noueux, ébréché, avec des racines tortueuses et des feuilles vénéneuses, mais toujours, sans l’ombre d’un doute, vivant. Et ça renfermait beaucoup de choses. L’océan et le sauvage mélange des couleurs. Les odeurs divines et la puanteur. Les figurines de dieux, toutes poisseuses d’huile. Les dalles chaudes des cours de temples, les réverbères dans les virages répandant une lueur blême sur la route, des chauffeurs de taxi totalement barges. Ma moto. Les os cassés. Treize points de suture sur ma lèvre. Les petites aventures financières et la comptabilité noire, les promenades dans un village, enveloppées dans des couvertures, main dans la main avec la Rousse, au milieu des palmiers et des décharges, Kashi-Varanasi, où des chiens retirent des os humains des cendres funéraires et où une indifférence de l’au-delà vis-à-vis de toute chose vivante s’empare des gens, l’Himalaya et la montagne sacrée Arunachala, et le sommeil de mort sur un chiffon sale dans des buissons près de la gare Victoria de Bombay. Et cette époque quand, retenue prisonnière chez Anil, j’écoutais la nuit de la trance Goa et le jour lisais les dialogues de Brodsky et Volkov pour ne pas devenir folle et ne pas oublier qui j’étais.

Un pays étonnant. Il m’a raconté beaucoup, et il me semble que tout ce qui m’arrive depuis déjà tant d’années et tout ce que j’ai fait moi-même de ma vie, provient de là-bas, de cette Inde narquoise, enivrante et impossible, le pays des miracles et la patrie des éléphants. L’Inde m’a joué ce tour; elle a tranché le monde devant moi comme une pastèque: voici du vivant, et voilà du carton-pâte. L’Inde m’a appris le courage et le rire, tandis que la steppe et la danse, elles, me rendaient mon âme.

– –

[…]

– –

Je suis revenue vers John autour de quatre heures: j’ai mangé une glace molle ressemblant à un petit amas de neige de printemps coulant entre les doigts, ai bu un café, ai fourré mon nez dans quelques boutiques de souvenirs. Là, on étouffait et avait mal aux yeux à cause de toute cette camelote à deux euros. Dans n’importe quel pays, si on jette un coup d’œil dans n’importe quelle boutique de ce type, on y verra la même chose: de petits aimants grossièrement peints, des sous-verres avec des armoiries, des torchons à vaisselle qui restent présentables jusqu’au premier lavage. Et des tasses rappelant des vieilles filles de province: bedonnantes, grosses sur les flancs et toujours peinturlurées comme pour leur dernier voyage. Plus c’est moche, mieux c’est. Je n’ai finalement rien acheté.

John continuait à bavarder avec quelqu’un, soutenant de sa paume le Palais des Papes, mais une fois qu’il m’a vue, il a agité frénétiquement la main: « où étais-tu?»

La ruelle étroite semblable à un gué est devenue quasiment impraticable: les touristes s’y étaient entassés comme des esturgeons. Ils écarquillaient les yeux sur une Française minuscule en haillons et avec des dreads: elle raclait du violon, et un chapeau noir à ses pieds avait ouvert tout grand sa gueule affamée (» she’s my friend», a lancé John). Près du mur, d’autres artistes attendaient leur tour.

Ayant parcouru à toute vitesse quelques places kaléidoscopiques – des affiches, des affiches et encore des affiches – on a tourné dans une ruelle pavée de dalles marron-rouges. Une série de bornes en pierre séparait le trottoir de la route. Sur l’une d’elles avait grimpé un distributeur de tracts; se tenant immobile sur un pied, il ressemblait à un jeune coq. L’ombre de la maison d’en face recouvrait encore la borne, mais le soleil était déjà en train de la lécher. Et le distributeur, pétrifié sur son piédestal, m’a semblé, à moi qui était aveuglée par l’éclat du soleil, noir comme du charbon: un trou en forme de garçon sur la toile blanche et colorée d’un mur éclairé de lumière.

John s’est élancé vers une créature masquée et lui a serré la main.

La créature n’avait pas l’air très agréable: maigre comme un poulet déplumé, torse nu (la peau sur les os), un large pantalon noir sur ses hanches décharnées. Ses avant-bras étaient empaquetés dans des protège-coudes en néoprène. Un masque en forme de casque: rouge et entièrement fermé, brillant. On avait l’impression qu’on lui avait arraché la peau du crâne et qu’on avait laqué celui-ci. Brrr.

Néanmoins, la créature était pleine d’empathie: elle a hurlé quelque chose en japonais, a empoigné ma main et s’est mise à la secouer.

«C’est Mara, elle est russe (par bonheur, John ne m’a pas proposé d’embrasser le monstre en papier mâché laqué). Alors, ça va?»

Le monstre s’est mis à jacasser à toute allure en français, avec un accent japonais. Dans un trou pour la bouche scintillaient, comme des galets humides, de petites dents. John, poli, m’a traduit :

«He says that this year they have a new show. Et a ajouté avec respect: He is a samurai, did you understand? There are not many people here, but they don’t give up. They are real fighers.»

Le thème des fighters était, il faut le dire, la ligne générale de nos conversations. L’artiste de rue est toujours un combattant, m’instruisait John. Dans la rue, c’est une lutte perpétuelle: pour l’autorité, pour la meilleure place, pour le public. On lutte avec tout le monde, sans arrêt, au propre comme au figuré. Avec la police, avec les gens, avec soi-même (évidemment!). Quand je suis parti en Australie, racontait John, je vivais sous un fourgon et m’entraînais quatorze heures par jour. Je le harcelais de questions: « l’Australie? Comment tout cela a-t-il commencé? Où sont tes parents, garçon?» Selon John, il s’avérait qu’il n’y avait aucun problème avec ses parents, que c’était une famille ordinaire, que tout était normal. C’est juste qu’il aimait se la péter. Il faisait toujours des trucs dans la rue; il voulait que les gens le regardent. Puis il s’est pris au jeu. Pourquoi? Qui sait! C’est mon caractère. Maintenant ça va, mais tu sais comment j’étais avant? Je cherchais toujours la merde. Je me pointais sur le territoire de quelqu’un, je disais: ok, tu te produis ici, mais moi je vais venir et te piquer ton public. Parce que je suis le plus fort, et que toi tu es nul. Beaucoup de gens ne m’aimaient pas, et encore aujourd’hui pas tout le monde ne m’aime. Je me comporte de manière normale seulement avec ceux que je respecte.

Le voilà, le pathos du monde de la rue.

«Alors, qui est-ce que tu respectes?» le taquinais-je avec insistance. Il y en a peu, répondait John d’un geste de dépit. Ceux qui font mieux que moi, par exemple. Je ricanais: « y en a-t-il vraiment?» Et John – il faut lui rendre justice – disait: bien sûr, il y en a. Il essayait d’être juste.

Restait bien sûr la question: qu’avais-je donc à faire ici avec mon opéra et Aïvaz? Mais c’est très clair. Je vivais ma vie nacrée, remuais mes nageoires dans mon bassin d’esthète (et quoi? j’en avais le droit: je l’avait construit toute seule, personne ne m’avait aidée), mais quelque chose d’aventuriste, quelque chose de vivant et de sauvage m’a de nouveau fait signe, et, comme un vieil ivrogne, j’ai craqué. Je me suis lancée à sa poursuite.

– –

[…]

– –

J’en suis convaincue: tout vient de là, de l’enfance. Dans mon cas, le goût pour la belle vie, l’aventurisme, le désir de mettre un pied dans d’autres mondes. Mon enfance, c’était Lubertsy. Ce Lubertsy des banlieues de Moscou, la ville où on te couvre d’injures avant même que tu aies pu compter jusqu’à trois – et alors? Ne reste pas planté là à faire des yeux de merlan frit, insulte juste courtoisement en retour, c’est normal.

A propos de Lubertsy, voilà ce dont je me souviens: cette ville n’a jamais été tranquille, et pendant la perestroïka elle a totalement pété les plombs. La ville était tout simplement sens dessus dessous. Il me semble que c’était particulièrement inquiétant au milieu des années quatre-vingt-dix; ou alors, c’est peut-être juste à partir de ce moment-là que je m’en souviens le mieux. Je me souviens de cette époque comme d’un éternel hiver: brumeuse, humide, avec des tas de neige gris sale partout et un ciel lourd et bas. Les racketteurs brûlaient des kiosques d’alimentation et faisaient sauter des voitures. De temps à autre, de petits entrepreneurs locaux disparaissaient sans nouvelles; plus tard, on découvrait leurs corps dans des coffres de voiture (de ça, on en parlait à voix basse dans la cuisine, et à haute voix à la télé). Les problèmes avec les « partenaires de business» (c’est ainsi qu’on les appelait), on les résolvait à la dure: on les égorgeait par familles entières. Le mot « toit»4 ne dégageait pas un sentiment de confort, mais plutôt de menace. Les plaisanteries sur le fer à souder et le fer à

repasser5 n’étaient pas vraiment des plaisanteries. Des corps pourrissants étaient retrouvés dans des recoins de parcs aux odeurs désagréables. Quelque chose de sombre se tramait la nuit dans les garages. « La capitale du crime des banlieues de Moscou», « le monde de la truanderie et de l’illégalité absolue», « le banditisme sans foi ni loi»: les journalistes à la plume jaune aiguisaient leur éloquence dans les gros titres. Ma mère m’interdisait de lire le journal « Moskovskij Komsomolets»6, mais je m’enfermais dans les toilettes et le lisais quand même.

Des centaines de gars dans la ville étaient soit liés à la mafia, soit ils rêvaient de rejoindre ses rangs. « Des incendies et des fusillades. Des vols de voitures et des explosions. Des accidents et des meurtres»: l’émission « Patrouille de police» était l’une des plus populaires à Moscou et dans ses environs. Dans notre famille, c’était par elle que la journée commençait. Tout comme dans des centaines d’autres.

Tôt le matin, alors qu’il ne faisait pas encore jour, papa s’asseyait avec une tasse d’un litre de thé et pressait la télécommande.

«Sur le boulevard Volzhskij, commençait à rapporter, sans même saluer, une voix froide de femme, un accident de la route s’est produit. Deux personnes ont été blessées…»

Je me préparais pour l’école. Ma mère me peignait et me tressait les cheveux, attachant la natte avec un élastique « made in China», aux couleurs vives. Je me lavais, me brossais les dents, enfilais mes collants.

«Blablabla… se faisait entendre du salon. Des restes humains ont été découverts… Des corps carbonisés… Blablabla… L’identification des restes humains… Blablabla…»

Maman me préparait une tartine de pain blanc avec du beurre et du sucre. Et pour elle se faisait du café.

«Blablabla… Un incendie dans la rue Initsiativnaya… L’ambulance… Le cadavre d’un homme… Des restes humains sous la neige…»

Dans cette émission, l’expression « des restes humains» était répétée plus que toute autre.

«Ton grand-père est là», m’informait enfin maman, regardant par la fenêtre. Chaque matin, grand-père m’emmenait à l’école dans sa voiture. « Dépêche-toi!»

Je sortais de l’appart et me retrouvais dans le matin glacé. Là, la neige étincelait, toute bigarrée de jaunes signatures canines, et la « Volga» de grand-père, aux flancs arrondis, pétaradait, s’ébrouant de froid. Des restes humains, il n’y en avait pas. Et on ne peut pas dire qu’ils me préoccupaient: mes parents ont tout fait pour me laisser en dehors de ce chaos. Dès le mois d’octobre du cours préparatoire, ma mère m’a retirée de l’école qui se trouvait sous nos fenêtres et m’a transférée dans une autre, un peu meilleure. Là-bas, du moins, on ne sniffait pas de la colle pendant les recréations. Il y avait là des classes de danse de salon et des cours d’étiquette (et aussi une conseillère principale d’éducation qui forçait les élèves de CE2 à baisser leurs culottes au tableau, mais il me semble que je n’ai jamais raconté cela à maman). Mes classes de français continuaient. On ne me laissait pas fréquenter les enfants des rues; aucune violence, les adultes déplaçaient simplement, de façon très fine, pas du tout importune, la focale de mon attention sur d’autres enfants. Plus convenables. « Enfant des rues», c’était une sorte de verdict. On avait peur pour moi: des fois que quelqu’un lui apprenne à fumer ou la serre dans un coin. Quant aux bandits, je ne m’en souciais pas: quel rapport pouvaient-ils avoir avec moi, une petite fille?