Полная версия

Література України. Для дітей середнього шкільного віку

Среди поспешно приобретенных памятников был большой фолиант. В коллекции Мусина-Пушкина он значился под номером 323. Книга начиналась хронографом и поэтому в списке фигурировала под этим названием. Позже граф рассказывал, будто приобрел этот раритет вместе с другими книгами через своего «комиссионера», архимандрита Иоиля, игумена Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Иоиль вроде бы находился в затруднительном положении и поэтому вынужден был продать «все свои русские книги», среди которых был и хронограф № 323.

«Слово о полку Игореве» было написано между 1185-м и 1187 годом. Эти даты устанавливаются на основе анализа текста произведения. В нем говорится о князе Владимире Глебовиче как о живом человеке, а в 1187 году, согласно сообщению летописцев, он умер. Одновременно следует вспомнить, что князь Игорь Святославович сбежал из плена в 1185 году. Следовательно, до его возвращения на родину «Слово» появиться не могло. К тому же, в 1187 году из плена вернулся Владимир Игоревич с молодой женой и сыном; в заключительной части «Слова» есть здравица в честь этого князя. Этими фактами и определяются хронологические рамки создания уникального литературного произведения.

Сам Мусин-Пушкин характеризовал бывшего владельца фолианта как «мужа с просвещением и любителя словесности». Вот только никто больше таких данных об Иоиле не имел. Ходили даже слухи, будто обер-прокурор всю эту историю просто выдумал, чтобы те способы, которыми он собирал церковную старину, остались не известными при дворе. А на самом деле рукопись он приобрел в псковском монастыре Св. Пантелеймона.

Так или иначе, Мусин-Пушкин утверждал, будто приобрел «хронограф» в 1795 году. Два года спустя он впервые известил о «Слове…», которое входило в сборник. Сообщение об удивительной находке появилось в гамбургском журнале «Spectateur du Nord» в октябре 1797 года. Автор статьи свидетельствовал о том, что якобы в старой Руси в глубокой древности существовали великие поэты (такие, как Боян или автор самого «Слова…»). Как только текст был впервые прочитан, с него специально для царицы сняли копию.

Но в Петербурге, где в то время жил Мусин-Пушкин, его находкой не очень заинтересовались. Очевидно, это произошло из-за прохладного отношения к этому тексту Шлецера, крупнейшего авторитета в области русской старины. Тогда граф, оставив в сердцах должность обер-прокурора, подался в Москву (там он имел многочисленные связи). В «старой» столице «хронографу» повезло больше. Директор московского архива министерства иностранных дел Малиновский, бывший по специальности историком московской дипломатии, сразу сделал себе копию «Слова…». Вместе со своим сотрудником, Бантышем-Каменским, он приехал к Мусину-Пушкину, чтобы договориться с графом о немедленной публикации древнего памятника. Все проблемы, связанные с обработкой текста, Малиновский взял на себя.

Князь Игорь

В 1800 году вышло первое издание старинной книги. В нем была дана копия оригинального текста и его перевод. Пояснения приводились в заметках, а в небольшом предисловии очень кратко рассматривалось содержание и описание рукописи. Конечно же, Мусин-Пушкин не удержался: в предисловии он назвал издателем себя самого, хотя почти не принимал участия в этом деле. Странно, но публикация очень понравилась Шлецеру. Знаток поспешил публично отречься от своих недавних сомнений относительно древнего происхождения текста. Однако оригинал «хронографа», как оказалось значительно позже, почти никому не был известен.

Об этом вспомнили только в 1812 году, после того, как имение Мусина-Пушкина, которое находилось на Разгуляе, вместе с коллекцией и другим имуществом сгорело. И сразу раздались новые подозрения относительно возможной фальсификации или более позднего происхождения достопримечательности. Особенно хотелось дискредитировать сановного коллекционера в глазах публики графу Румянцеву, его главному конкуренту. Граф умело поддерживал сплетни о фальсифицировании сгоревшего текста; с ним соглашались, хотя и не так решительно, некоторые ученые.

Скандалу не давало угаснуть выявление действительных фальсификатов (один из них за большие деньги купил сам Малиновский). Такие списки умудрялись производить даже на пергаменте. Сторонники теории оригинальности «Слова…» пытались противопоставить злым языкам авторитетные свидетельства людей, которые видели «хронограф» собственными глазами. И странная вещь: оказалось, что с находкой Мусина-Пушкина никто из признанных знатоков старины не успел как следует ознакомиться. Копий текста, кроме помещенного в первом издании, не осталось (список, сделанный специально для Екатерины II, нашли гораздо позже). Следовательно, никто не мог сказать ничего определенного о том, в какое время могла быть создана рукопись, хотя в предисловии к изданию 1800 года и охарактеризовали ее как «по своему почерку весьма древнюю», но доказать это не было возможности.

За реабилитацию «Слова…» серьезно взялся исследователь Калайдович. Но единственное, чего он смог добиться от Мусина-Пушкина, – это утверждения, что рукопись записана «на гладкой (лощеной) бумаге», письмо было чистое, а «по письму и бумаге надо положить на конец XIV или начало XV века». Однако Карамзин, который собственными глазами видел «хронограф», на основании своих впечатлений утверждал: речь может идти разве что о конце XV века. Этого же мнения придерживался Малиновский, который работал с древним текстом. Существовали также версии относительно еще более позднего происхождения рукописи, согласно которым ее следовало датировать вообще XVII веком.

Среди вероятных авторов «Слово о полку Игореве» ученые называли галицкого «премудрого книжника» Тимофея, певца Митусу, тысяцкого Рагуила, певца Ходина, летописца Петра Бориславича, великого киевского князя Святослава Всеволодовича и даже самого князя Игоря. Однако точно установить имя человека, создавшего этот текст, не удалось до сих пор. Ряд интересных предположений по этому поводу сделал Д. С. Лихачев в статье «Размышления об авторе “Слово о полку Игореве”». Исследователь убежден, что автор текста принимал участие в походе и изложил его историю в летописи. Неизвестный писатель передал мысли князя и, одновременно, как профессиональный певец, создал «Слово…» и сам записал его текст.

Академик Д. С. Лихачев, который потратил много времени и усилий на изучение этого памятника древней литературы, показал, что в «Слове…» соединены два старинных фольклорных жанра – «слава» и «плач»: прославление князей и оплакивание грустных событий. Песни-«славы», связанные с языческой культурой, создал вещий Боян. Традиции этой поэзии продолжали жить в XII веке. Скорее всего, дружинными певцами, которые сопровождали князей в походах, создавались как «славы», так и «поносные» песни. Первые исполнялись в честь победителя половцев Святослава, а вторые – проклинали Игоря.

Несмотря на все недоразумения, оригинальность находки Мусина-Пушкина все же доказали. Главное слово в этом вопросе сказал Калайдович, который уже в 1818 году нашел приписку, сделанную в «Апостоле» 1307 года. Неизвестный копиист процитировал в ней фразу из «Солова…» («при сихъ князѣхъ сѣяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, въ князѣхъ которы и вѣци скоротиша ся человѣкомъ»). Создавалось впечатление, будто эти слова были давно знакомы ему и почему-то имели в то время большое значение. Исследователя поддержал профессор московского университета Тимковский. Он сопоставил тексты «Задонщины», где речь шла о великой битве на Дону с татарами в 1380 году, и «Слова…». Профессор считал, что «Задонщина», созданная в XIV веке, является не чем иным, как самой обычной переработкой более древнего текста – находки Мусина-Пушкина. Кроме того, Тимковский указывал на стилистическое сходство в «Слове Адама ко Лазарю», «Задонщине и «Слове…». К делу подключился и Карамзин, который доказал родство стиля сгоревшей рукописи с Галицкой летописью. После этого версия фальсифицирования «хронографа» как неправдоподобная больше не рассматривалась.

Но время шло, славянская филология продолжала развиваться, возникла возможность более углубленно, детально изучить творение древнего мастера. И тогда историки и филологи стали находить все больше дефектов напечатанного текста «Слова…», а также высказывать сомнения относительно его традиции. Стало очевидным, что и форма поэмы, которая дошла до нового поколения специалистов, не могла отвечать оригинальной форме «Слова…», написанного в XII веке.

Теперь сторонники старинного произведения столкнулись с новой проблемой. Как можно было определить, что в печатной копии принадлежит самому автору рукописи, что писцам сборника, а за что надо «благодарить» Мусина-Пушкина, Малиновского и всех тех, кто помогал обрабатывать сборник № 323. Поскольку разбиралось написанное с большим трудом, следовательно, ошибки были неизбежными!

Первый серьезный анализ поэмы был проведен в 1836 – 1837 годах Максимовичем. Среди других исследований заслуживает внимания большая монография Дубенского, напечатанная в 1844 году. Но дефекты копии «Слова…» чем дальше становились все более заметными. Следующие авторы во что бы то ни стало пытались внести ясность в понимание текста и ради этой благой цели перешли от мелких поправок к отдельным словам, а впоследствии – к более значительным исправлениям. Достаточно обоснованные теории реконструкции «Слова…» как произведения XII века были, конечно, интересны. Но только находка копии рукописи, сделанной для Екатерины II, дала основание для оценки редакционной работы Малиновского. Теперь можно было рассуждать относительно вида текста в «хронографе» № 323. Но тяжелая работа, которая много лет велась в этом направлении, до сих пор не дала более-менее значительных результатов.

«Слово о полку Игореве»

Итак, «Слово…» ныне известно в едином старом списке, сделанном еще во времена Мусина-Пушкина. По описанию, фолиант, названный «хронографом № 323», состоял из нескольких сотен страниц и был написан на бумаге несколькими авторами или копиистами. Кроме «Слова…», в него входили собственно летописная часть, «Сказание о Индии богатой», «Повесть о мудром Акире», «Деяние прежних времен…» и переработка поэмы о Диогене (одна из версий «Девгениевого деяния»). То есть все произведения представляли собой образцы светской, историко-героической и романтической литературы. К сожалению, никому не пришло в голову сделать копии с других текстов, так что от них остался только перечень и несколько выписок, сделанных Карамзиным из «Акира» и «Девгениевого деяния» – они понадобились писателю для внесения примечаний к своей «Истории».

К 800-летнему юбилею «Слова…» была переиздана интересная монография академика Д. С. Лихачева «“Слово о полку Игореве” и культура его времени» (Л., 1985), в которой раскрываются глубокие связи художественной и идейной системы произведения с культурой древнего государства, с исторической действительностью. А годом позже под редакцией Лихачева вышел сборник научных статей «Исследования “Слова о полку Игореве”».

Тексты «хронографа» принадлежали к разряду очень редких, например, после потери рукописи второй текст «Девгениевого деяния» нашли только в 1850-х годах. А вот копия «Слова…» так и осталась уникальной. Да и вообще, сборник, состоящий только из светских произведений, в древности явно был большой диковинкой. То, что рассказ о походе князя Игоря Святославича оказался в такой «компании», наводило на размышления. Не имел ли этот текст книжного происхождения (писался автором для чтения)? Вот только что же лежало в основе «Слова…»? Была ли это оригинальная авторская запись? А может, составитель сборника сделал обработку устного текста? Может также случиться, что исследователи имеют дело с записанным песенным рассказом.

Похоже, что копия, используемая для издания 1800 года, ведет свое начало от черновой рукописи (брульйона), написанной автором или посторонним лицом с его слов. На это указывают многочисленные приписки, заметки для памяти, поправки. Складывается впечатление, будто писатель колебался, не зная, куда их вставить. Возможно, древний автор не был уверен, какие части первоначального текста будут нужны, а какие станут лишними при дальнейшем редактировании. Удивляет также еще один момент. Четко ритмизованный текст местами прерывается прозаическими частями. Почему? Зачем они нужны? Может, подобные вставки появились, когда различные варианты старой песни пытался собрать воедино посторонний человек? Тогда получается, что древний копиист просто не смог или не успел привести к единой ритмической системе некоторые места? Это может объяснить существование прозаических «рубцов» на фоне повествования – они, наверное, обозначают места, где «состыковывались» разные варианты. Хотя нельзя отбрасывать версию, согласно которой прозаические отступы и приписки являются лишь последствиями изменения текста-основы позднейшими книжниками. Правда, некоторые исследователи считают, что якобы данный текст выполнялся речитативом, вроде старинных былин. В этом случае ритм повествования местами мог умышленно снижаться, и тогда оно переходило в прозаические декламации.

«Слово…» родилось на юге Руси. Точнее место написания шедевра не берется указать никто. Кто был автором этого произведения, тоже неизвестно. Во всяком случае, ни в самом тексте, ни в других древних исторических и литературных памятниках упоминания о нем не встречается. Одно очевидно: неизвестный писатель имел чрезвычайно широкий кругозор, получил хорошее образование, был человеком начитанным и хорошо знакомым как с литературой своего времени, так и с произведениями древности. Некоторые моменты в «Слове…» указывают на то, что автором текста является непосредственный участник описанного похода, один из представителей высшего класса тогдашнего общества. Отдельные детали дают понять: хоть поэма создавалась уже после возвращения Игоря из плена, впечатление от похода с течением времени не потускнело в памяти рассказчика. Самой убедительной считается версия Б. А. Рыбакова, который утверждает: «Слово…» писалось в Киеве, автором же поэмы был киевский боярин Петр Бориславич, который упоминался в летописи.

Уникальный текст создавался, когда Русь стонала от постоянных жестоких набегов кочевников. Произведение в художественной форме передает трагический эпизод борьбы – неудачный поход на половцев, организованный в 1185 году новгород-северским князем Игорем Святославичем. Он собирался отбросить грабителей и врагов как можно дальше в степь и попытаться отвоевать старинную вотчину Руси – Тмутараканское княжество. Во всяком случае, князь не собирался останавливаться раньше, чем его войско пробьется на Дон. Несомненно, этот смелый план был довольно привлекателен, но с самого начала обречен на неудачу. Слишком неравными были силы русичей и их врагов. К тому же о плане похода половцы знали еще до его начала.

Несмотря на это, в первый день воины Игоря в схватке с кочевниками одержали победу. Но уже на следующий день половцы собрали большое войско и окружили русичей. Побоище продолжалось три дня. Утро четвертого застало живыми лишь небольшую группу ратников Игоря. Сам князь, его брат Всеволод, сын Владимир и племянник, Святослав Ольгович, попали в плен. Поражение было жестоким. Русь вздрогнула от такого болезненного удара. Летописи намекали, что неудача Игоря – это Божья кара за его грехи. Но автор «Слова…» находит более прозаичную причину поражения. По его мнению, ею стало отсутствие сплоченности и единства русских князей, их распри, которые приводили к упадку всего государства. Поэт сравнивает современные события с княжескими междоусобицами, которые имели место во времена Олега Святославича и предостерегает: прошлые битвы принесли много бед и страданий, но они становятся все кровопролитнее… Автор решительно заявляет, что выход из тяжелого положения есть только один. Надо наконец объединить все силы Руси под руководством киевского князя Святослава Всеволодовича.

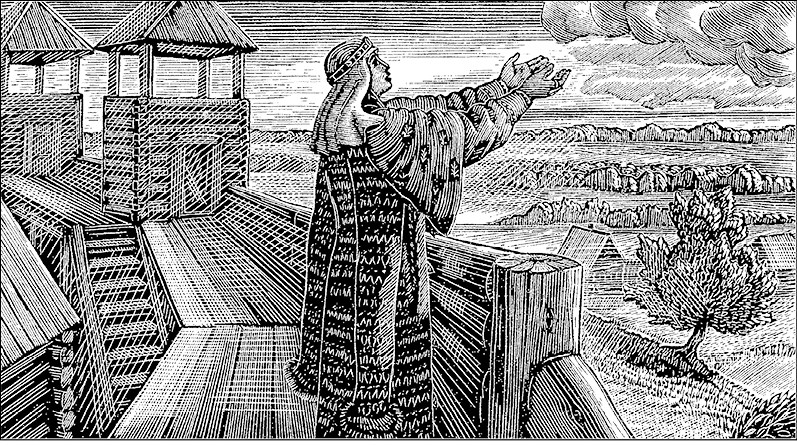

Литературные приемы «Слова…» явно берут свое начало из народного творчества. На это указывает особый лиризм, изображение тесной связи человека с природой, яркая образность, мелодичность, использование постоянных эпитетов, сравнений, тавтологических оборотов. Немало в «Слове…» также символических образов, характерных для народного описания мира природы. Особенно наглядно черты народной поэзии нашли свое проявление в плаче жены князя Игоря, Ярославны. В своем монологе женщина обращается к ветру, солнцу, Днепру-Славутичу. Она просит одного: помочь Игорю в беде.

Природа вообще является одним из важнейших персонажей этого произведения. В ее изображении ощущается не только наблюдательность автора, но и его умение воплотить обычные явления в языческие образы, источники которых – в давних временах Киевской Руси. В тексте упоминаются древние боги славян, количество которых, кстати, поражает. Так, певец Боян назван внуком Велеса, а ветры – потомками Стрибога. Русичи – внуки солнечного бога Дажбога (Даждьбога). Русская земля была крещена в конце X века, а до того наши предки считали ее «вотчиной» бога Трояна (об этом тоже упоминается в поэме). Несколько раз писатель обращает внимание читателя на Солнце, рисует его затмение. Живительному светилу уподобляются князья Игорь и Всеволод. Ярославна в своем плаче-молитве также обращается к обожествляемым Солнцу и Воде. В «Слове…» упоминаются еще некоторые мифологические персонажи, такие как Дева-Обида, используются народные поверья. Все это демонстрирует прочность языческих представлений автора текста, дает возможность понять то сложное для государства время, когда в нем образовалось двоеверие, своеобразное сосуществование двух религиозных мировоззрений.

Плач Ярославны. Иллюстрация В. Фаворского

Тот факт, что «Слово…» написал человек очень талантливый, образованный, прекрасно знающий историю, хорошо ориентировавшийся в политике, глубоко понимавший суть общественных процессов своего времени и виртуозно владевший средствами народного творчества, не вызывает никаких сомнений. Очевидно, текст неизвестного нам писателя выразил устоявшийся в киевских дружинных кругах взгляд на причины и последствия похода новгород-северского князя. «Слово…» изрядно повлияло также на летописное повествование, которое приняло данное писателем понимание инцидента и его описание подробностей.

К сожалению, анализ поражения войска Игоря и призыв автора поэмы не дали желаемых результатов. Обстоятельства не укрепили политической и национальной солидарности Руси. Поэтому «Слово…», которое при других обстоятельствах могло бы стать первым произведением новой великой национальной эпопеи, осталось лишь выражением несбыточной мечты человека, влюбленного в свою землю.

Политическая злободневность, высокохудожественная народная форма выражения обеспечили этому произведению бессмертие в веках. «Слово…» сохраняло свою популярность среди современников, повлияло на дальнейшее развитие художественной литературы и стало одной из самых привлекательных тайн в наше время…

Галицко-Волынская летопись

Эта летопись, созданная в XIII веке, охватывает события, произошедшие на галицко-волынских землях в период с 1202 по 1292 год. Она является уникальным историко-литературным памятником, дошедшем до нас в составе Волынского летописного свода конца XIII – начала XIV века. Вообще эта летопись составлялась в Холме для того, чтобы обосновать политику Даниила Галицкого, который считал свои земли – Галич и Холм – «вторым Киевом» и стремился стать наследником киевского князя. Для этого официальный летописец получил задание тщательно переработать Киевский свод – тот, что содержал «Повесть временных лет». Так, перед началом «Повести…» неизвестный автор поместил перечень киевских правителей. Он начинался с Аскольда и Дира и заканчивался Дмитрием (последний был наместником самого Даниила Галицкого). А первые десятилетия, которые описываются в основном произведении, древний автор заменил собственным сочинением. Для этого он использовал как произведение киевских летописцев, так и данные архива галицкого князя. Работа над редактированием текста велась под присмотром доверенных лиц Даниила: печатника Кирилла и епископа холмского Ивана. Галицко-Волынская летопись доведена до 1260 года. Возможно, она является делом рук боярина Дионисия Павловича.

В состав свода входят, конечно же, тексты многих документов, фрагменты из других летописей, военные повести, выдержки из исторических произведений. Главное лицо сборника – бесспорно, князь Даниил Галицкий. Автор вдохновенно воспевает его как человека мужественного, мудрого, настоящего защитника родной земли, тонкого дипломата, предусмотрительного строителя государства. Собственно, перед нами предстает нечто похожее на единую военную повесть, главным героем которой является сам князь. В центре внимания произведения стоит борьба с «коромолою» враждебных князю бояр и внешними врагами.

Волынский раздел летописи начинается 1261 годом. Здесь тоже нет чисто летописного повествования, и, за несколькими исключениями, отсутствуют даты событий. Однако этой части свода присуща бóльшая последовательность.

Летописец показал себя очень образованным для своего времени человеком. Он использует в работе выдержки из текстов византийской хроники Иоанна Малалы и Георгия Амартола, из «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрии». Язык произведения тоже заслуживает внимания: летописец метко оперирует народными пословицами, разнообразит высказывания использованием метафор, тонко передает эмоциональность и драматизм ситуаций. Он стремится быть патриотом, но при этом не терять справедливости по отношению к противникам.

Особенность этого произведения заключается в том, что оно, в отличие от других летописей, не имеет хронологической сетки и написано как единый целостный рассказ. До нашего времени сохранилось несколько списков этого текста: Хлебниковский, Погодинский, киевский список Марка Бандуры.

Руины Даниловой башни под Холмом

Казацкие летописи

Особенности украинской жизни в древности нашли свое воплощение в казацких летописях. Как жанр литературы они возникли в XVII веке. До нашего времени дошло несколько таких сборников, в которых рассказывается об освободительной борьбе украинского народа в 1648 – 1654 годах. Наиболее полно о Хмельниччине, жизни народа в тот период, его борьбе за свободу говорится в произведениях Самовидца, Григория Грабянки и Самойла Величко. Они, собственно, и составляют вершину украинского летописания XVII – XVIII веков, хотя сильно отличаются от типа летописных сборников.

Летопись Самовидца

Настоящее имя автора этой летописи на сегодня не установлено. Текст охватывает времена до 1702 года, но первая его обработка относится где-то к 1672 – 1674 годам. Стиль письма «летописца» очень разнообразен, содержит много удачных описаний, местами демонстрирует эпизоды, которые характеризуются достаточно напряженным драматизмом повествования. Речь сборника достаточно простая, близкая к народной. Это достигается благодаря использованию большого количества пословиц, поговорок. Но все эти характерные для старых летописей признаки являются своеобразным литературным приемом. За ним автор так удачно скрыл свое лицо, что его не определили до сих пор. Кроме того, он прикрыл исторически-эпическим стилем очень неприятное и опасное для шляхты изложение событий, произошедших в Украине. Например, в своей «летописи» Самовидец отмечал: «И так народ посполитый на Украине, послышавши о сносе (столкновении) войск коронных и гетманов, сейчас начал купити (объединяться) в полки не только те, которые казаками бывали, но кто и беды казачества не знал… На тот час тоска великая людем всякого состояния знатным была, и надругания от посполитых людей, а больше всего от гуляк, то есть от броваров, винников, могильщиков, будников, батраков, пастухов». Конечно же, произведение пытались изъять из широкого употребления, а его автор предусмотрительно постарался сделать так, чтобы его особа ни в коем случае не стала известна властям.

Летопись Грабянки

А вот автор второго выдающегося исторического произведения, Григорий Грабянка, в отличие от Самовидца, не стал прятать свое имя и собственное отношение к описанным событиям под маской объективного летописца. Он начал писать летопись лишь после 1709 года, но это не помешало ему изложить свою историю Украины от самых ее истоков. Но главной темой для автора, впрочем, оставалась Хмельниччина. Недаром посвященная ей часть стала единственной в совершенстве обработанной с литературной точки зрения. С особой тщательностью написаны страницы, где изображены лица, к которым Грабянка имеет личную симпатию, или события, которые вызвали у него большой интерес. Характерно, что во время работы автор пользовался не только украинскими источниками, но и польской литературой (изданной на польском и латинском языках) и произведениями западных писателей (Пуфендорф). Сам он этого факта не умалчивает. Что же касается стилистических образцов этой летописи, то их Грабянка нашел у римских историков, в частности – у Ливия. Язык, на котором написано произведение Грабянки, принадлежит к более «высокому» стилю, нежели язык летописи Самовидца.