Полная версия

Література України. Для дітей середнього шкільного віку

Григорий Грабянка (? – 1737 или 1738) – украинский казацкий историк-летописец, гадяцкий полковой судья, участник войн с турками, татарами, шведами. Он погиб в бою с татарами во время русско-турецкой войны 1735 – 1739 годов.

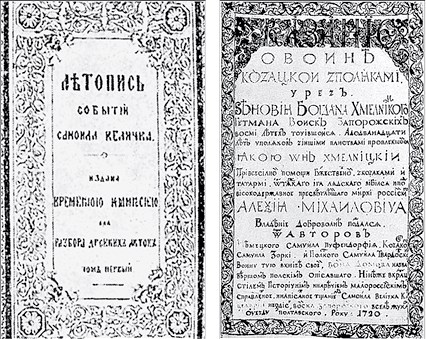

Летопись Величко

Работа третьего летописца украинского барокко, Самойла Величко, является крупнейшей по объему и, бесспорно, самой выдающейся из историко-литературных произведений своего времени. К сожалению, отдельные ее части были утрачены, поэтому она доходит лишь до 1700 года (автор, кажется, довел летопись до 1720 г.). В предисловиях к первому и второму томам «Летописи» Величко раскрывает некоторые особенности собственного взгляда на прошлое и современность, а также принципы своей исторической «методологии». Источники Величко не менее разнообразны, нежели у Грабянки. Он, например, также воспользовался «услугами» Пуфендорфа, а из поэтов использовал высказывания Торквато Тассо. Особенности стиля римских историков повлияли на манеру повествования автора «Летописи» больше, чем на язык его предшественника. Герои Величко провозглашают короткие или длинные речи, составленные по образцу, представленному в произведениях латиноязычных писателей.

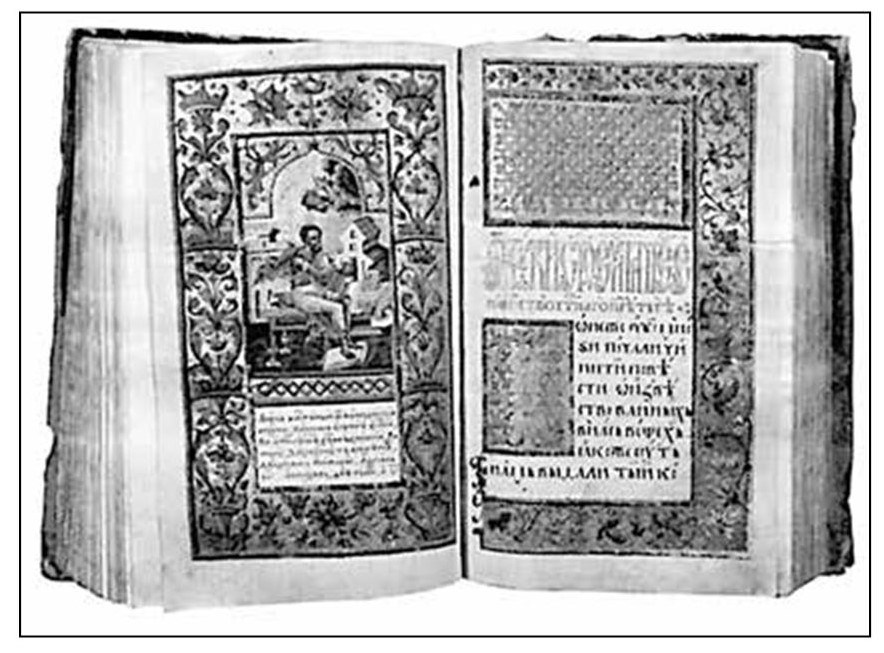

Титул и страница летописи С. Величко. 1720 г.

Стиль Величко ощутимо меняется в зависимости от предмета его описания и состоит из нескольких различных слоев. «Высоким» стилем, который напоминает проповедь, автор пользуется в речах, а также в особо напряженных местах «Летописи». Когда же он выражает собственные взгляды, на смену великолепию приходит стиль значительно проще. Описания событий даны обычным разговорным, но очень поэтичным языком. Это разнообразие стилей очень напоминает старые украинские летописи. Сходство с произведениями этого жанра достигается и благодаря комплектованию сборника. Поскольку летописи были, можно сказать, энциклопедиями древней литературы, Величко тоже добавил к изложению реальных событий стихи известных и неизвестных поэтов, в основном исторические и политические. Он также использовал тексты панегириков и надгробных надписей (эпитафий) и т. д. Но поскольку автор пытался создать, прежде всего, не литературное, а историческое произведение, то в «Летописи» можно найти многочисленные документы и выборки из весомых источников, переводы, выдержки из работ иностранных авторов.

Самойло Величко (1670? – после 1728) – украинский казацкий летописец, канцелярист Генеральной военной канцелярии, известен не только своей трехтомной «Летописью», но и другими литературными и педагогическими трудами, в частности переведенным с немецкого языка сборником «Космография».

«История Русов»

В украинском летописании одно из главных мест по праву принадлежит «Истории Русов». Впервые о ней стало известно примерно в 30-е годы XIX века. Тогда на Левобережной Украине появилась летопись, которую приписывали белорусскому архиепископу Юрию Конисскому. «История Русов» передавалась из рук в руки, и потомки казацкой старшины зачитывались этим произведением. Читатели не могли оставаться равнодушными, почувствовав горячий патриотизм повествования и поняв смелость взглядов его автора. К сожалению, об авторе долгое время ничего не было известно: фамилию «Конисский» неизвестный писатель использовал только с целью конспирации… Нынешние исследования позволяют утверждать (с большой долей правдоподобности), что «История Русов» – плод труда Григория Полетики.

Автор летописи родился в 1725 году, образование получил в Киевской академии. Учителем Полетики был Юрий Конисский (неудивительно, что его имя фигурирует в предисловии). После окончания обучения Григорий стал работать переводчиком в Академии наук и Святом Синоде в Санкт-Петербурге; в этом городе автор «Истории Русов» провел большую часть своей жизни. Незадолго до смерти Полетика вернулся на родину, «в свои имения в лубенском полку», но он продолжал часто бывать в Петербурге. Умер писатель во время одной из таких поездок, в 1784 году. Полетика был очень образованным человеком (его собственная библиотека считалась одной из крупнейших в то время), свободно владел несколькими языками, перевел и издал многие произведения греческих писателей (к примеру, Ксенофонта и Эпиктета). Но история собственного государства, похоже, интересовала одаренного переводчика больше всего. Это заметно хотя бы по тому, что он подготовил много материалов для значительной исследовательской работы – на это указывали специалисты при поисках настоящего автора «Истории Русов».

Упомянутую летопись ни в коем случае нельзя рассматривать как научную работу. И это неудивительно. Ее автор не знал о ходе многих важных событий, некоторые из них представлял себе не очень хорошо или совсем неправильно. Часть глобальных исторических сведений Полетика трактовал, исходя из собственного желания, а не опираясь на реальные факты. Похоже, «летописец» вообще писал так, как ему нравилось, и не интересовался мнением специалистов-историков по этому поводу. Почему же автор «Истории Русов» не заботился о реалистичности изложенного материала? Наверное, потому, что составить «летопись» его заставила какая-то острая проблема, для решения которой не стоило идти обычным путем.

Дело в том, что в XVIII веке вообще не существовало такой истории Украины, где бы борьба украинского народа изображалась справедливо и соответствовала реальному положению событий. Конечно, о нашем государстве писали довольно много, особенно поляки. Однако они считали украинцев своими извечными соперниками и относились к ним, мягко говоря, предвзято. Поэтому в «истинном» описании прошлого Украины, изложенном польскими специалистами, использовались все средства, чтобы унизить наших предков.

В «Истории Русов» мы можем прочитать рассказ о том, как поляки умышленно пытались показать: украинцы вообще не имеют славного прошлого, являются варварами, неспособными создать высокую культуру. И вообще, все, заслуживающее внимания, наши предки переняли только благодаря тому, что были подданными Речи Посполитой. К сожалению, произведения тогдашних официальных украинских историков недалеко отошли от позиции наших соседей. Горе-специалисты, не зная как следует прошлого своего народа, писали огромные труды, опираясь исключительно на польских авторов. Из-за этого иногда рождались анекдотичные утверждения. Например, что именно польские короли заселили пустынные земли над Днепром… И о какой славе наших предков могла после этого идти речь?!

Григорий Полетика

Такое положение дел не могло не вызвать недовольства со стороны образованной части украинского общества. Вот и автор «Истории Русов», возмущенный такой несправедливостью, решил сам восстановить истину. Писатель хотел во что бы то ни стало вознести славу Украины, продемонстрировать как своим соотечественникам, так и иноземцам, что нам есть чем гордиться. Он хотел обратить внимание читателей на достижения и заслуги украинского народа, научить их уважать свое прошлое и гордиться им. Главной целью «летописи» было желание вернуть Украине ее славу.

Общий ход государственной истории изображен в «Истории Русов» кратко. В ней четко разграничиваются несколько периодов, и каждому из них дается точная и категоричная оценка. Полетика утверждает, что Украина с княжеских времен была самостоятельным государством; соглашение же о союзе с Литвой и Польшей заключалось только для обороны от татар. При этом стороны должны были соблюдать условия равноправия. «Летописец» подчеркивал: именно из-за преследования со стороны Польши Украина вынуждена была выйти из союза и искать нового партнера. Им стала Московия, но обязательное равноправие обсуждалась и здесь. Рассматривая события разных времен, автор пытается доказать читателям, что Украина всегда была свободным государством с собственной высокой культурой и достойной уважения историей.

О давних временах в «летописи» написано немного. Но Полетика обращает внимание на то, что все города, реки и горы на территории страны имели старые славянские названия. Кроме того, надписи на памятниках древности и старинные документы свидетельствуют: наши предки жили на этой территории испокон веков. Автор труда подчеркивает тот факт, что культура Украины значительно старше культуры Московии, название «Русь» было взято русскими от земли их собственных предков (Киевской Руси). Христианские обряды пришли к нашим соседям тоже из Киева, который принял новую веру еще до того, как Московия вообще появилась на свет.

Писатель напоминает, как татары постоянно разрушали города могущественной державы наших предков. Защищаться от диких кочевников в одиночку было трудно, поэтому Украина сначала объединилась с Литвой, а затем с Польшей. И Полетика отнюдь не согласен с тем, что якобы украинцы стали подданными своих воинственных соседей. Наоборот, «летописец» доказывает, что они оставались свободными, имели целый ряд прав и привилегий. Потомки украинских князей входили в состав высших правительств страны, из их числа позже начали выбирать гетманов.

Но союзники стали посягать на извечные права нашего государства, и прежде всего – на его право самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу. И вот тогда начались проблемы… В Украине воцарилась эпоха разорения и истребления. Людям пришлось на собственном опыте испытать, что такое унижение, издевательство, насилие, муки, неволя… Не выдержав тяжелых времен, многие из знатных лиц отреклись как от собственного прошлого, так и от традиций предков и древней веры. И тогда среди угнетенных соотечественников поднял свой голос Богдан Хмельницкий. Он провозгласил: настало время поднять оружие и отстоять родину. «…Враги все отняли у нас: честь, право, собственность и саму свободу языка и веры нашей; остается при нас только жизнь, но и она безнадежна и невыносима нам самим, и какая же это жизнь, если она наполнена горем, страхом и бесконечным отчаянием? Предки наши, когда соединялись с соседями, пришли к ним со своей природной землей, со своими городами и селами, даже со своими законами, со всем, что нужно в жизни. Они ничего не дали нам, ни на один грош, а заслуги наши и предков наших, сделанные для расширения их королевства, известны всей Европе и Азии!.. Но за пролитую за них кровь нашу и за убитых на полях сражений тысячи и тысячи войска нашего они награждают нас одним пренебрежением, насилием и тиранией всех родов. И если вы, братья и други, не слышите презрительных имен, которые враги дали вам, то есть имени холопа и раба, то вспомните хотя бы недавние жертвы предков наших и братьев ваших, замученных величайшим, неслыханным варварством… Все те мученики, замученные за свою родину, за свободу и веру нашу, взывают к вам из могил своих, жаждут за кровь мести и призывают вас к обороне нашей Родины». Это – обращение Хмельницкого к казакам. Приведеное в «Истории Русов», оно дает яркую характеристику как легендарному гетману, так и Полетике, который не побоялся использовать «крамольную» речь в своей «летописи». Автор подчеркивает, что заключить связи с Московией Хмельницкий был вынужден под влиянием тяжелых обстоятельств. Однако, согласно тогдашнему соглашению, оба народа должны были при этом оставаться равноправными… К сожалению, одна из сторон придерживалась данного слова недолго. Российские правители нарушили договор и уничтожили вольности Украины, а достойные сыны нашего государства в ответ на это стали под знамена гетмана Мазепы.

Б. Хмельницкий в Переяславе в 1654 г. Литография В. Сизова

Одним из исторических лиц, выведенных в «Истории Русов», является король Швеции Карл XII. Полетика охотно приводит его слова о том, что «московский царь является врагом всех народов мира и желает покорить их под свое иго, бросил и казаков под свое иго, отменяет и отнимает все ваши права, свободы, утвержденные святочными условиями… Потому что известно всему миру, что украинский народ был сначала самодержавный, т. е. зависимый сам от себя, и соединился с Московщиной добровольно…»

Вспомним, что последние слова на момент написания «летописи» (конец XVIII в.) приобрели особое значение: тогда Россия уже держала Украину под тяжелым гнетом. Так что для того, чтобы изложить письменно такое понимание истории, превратить историко-литературное произведение в острую критику отношений двух государств, надо было иметь не только редкую отвагу, но и необычное свободолюбие.

Итак, автор «Истории Русов», сознательный государственник, на видное место ставит благополучие своего народа. Он размышляет над путями восстановления страны и методами возрождения ее независимости. Для этого, по мнению Полетики, обязательно надо иметь собственное войско, правительство должно связывать свои интересы с народными нуждами; самим украинцам необходимо, во что бы то ни стало, придерживаться согласия, чтобы иметь возможность противостоять попыткам превратить их в «хлопов».

«История Русов» имела огромное влияние на развитие сознания представителей украинской интеллигенции того времени. Об этой «летописи» вспоминают Тарас Шевченко и Александр Конисский, под влиянием которого написаны сочинения Гоголя и Гребенки, воздали должное этому необычному тексту и выдающиеся историки Маркевич и Костомаров… Да, изображение событий более поздних времен в данном произведении с исторической точки зрения не выдерживает критики. Они изобилуют неточностями, ошибками, а иногда и выдумками. Однако это не влияет на общее значение «Истории Русов» для воспитания личности. Эта «летопись» стала первым образцом откровенного, смелого взгляда на отношения между государствами и примером истинного патриотизма.

Первые переводы Библии

Первый перевод книг Ветхого Завета на греческий язык был осуществлен примерно в 283 – 247 годах до Рождества Христова. Авторами его стали 72 еврейских мудреца. В связи с этим перевод называется Септуагинта – «семьдесят толковников». Что же касается Нового Завета, то он сразу был написан на греческом языке (исключение составляет Евангелие от Матфея, изложенное на арамейском). Примерно в 382−405 годах все Писание (по настоянию св. Иеронима) полностью перевели на разговорный латинский язык; эта книга стала известной как Вульгата, а ее старейшее издание, увидевшее свет в городе Майнце, датируется 1462 годом. Собственно, само название Библии означает в переводе с греческого «книги». Интересно, что его начали применять к Священному Писанию только где-то с III, а то и с IV века.

В Украину Священное Писание, написанное на церковнославянском языке и состоящее только из неполного Нового Завета и отдельных произведений Ветхого Завета (прежде всего, Псалтыря), пришло еще с княжеских времен. Старейший из текстов Евангелий, сохранившийся до наших дней, датируется 1092 годом. Это Евангелие хранилось в Москве, в Румянцевском музее. Так называемое Бучацкое Евангелие, находившееся во львовском василианском монастыре, немного «моложе» – оно написано в XIII веке.

Первая отечественная печатная книга Священного Писания была создана во Львове в 1574 году. Речь идет о знаменитом «Апостоле» первопечатника Ивана Федорова. А вот первое полное издание Писания вышло только в 1581 году и ныне известно как Острожская Библия.

Поскольку в XVI веке начался конфликт между православной и католической церквями, возникла необходимость в издании религиозных книг живым, понятным для народа языком. Именно тогда появились первые переводы Евангелия на украинский язык. До нас дошли три экземпляра таких изданий: Василия Тяпинского, Валентина Нагалевского и монаха Григория, архимандрита волынского Пересопницкого монастыря. Последняя книга, получившая название «Пересопницкое Евангелие», датирована 1561 годом. Она считается самым ценным и самым полным из этих переводов. Монах Григорий брал за основу, как указано в его работе, болгарский текст. Интересно, что с 2005 года в Украине, похоже, родилась новая традиция. Впервые Президент страны принимал присягу не только на Конституции, но и на этом старом Евангелии – реликвии далекого прошлого нашего государства и свидетельстве высокой духовной культуры наших предков.

«Апостол». Первая печатная книга в Украине

Чуть позже, в XVII веке, дальнейший перевод Священного Писания на украинский язык был приостановлен: в стране тогда видное место отводилось школе латинской схоластики. Однако тексты, написанные «неуставным» языком, все же кое-где продолжали появляться. Примером удачного тогдашнего перевода может быть катехизис митрополита Петра Могилы.

Миниатюра из «Остромирова Евангелия»

Но положение с течением времени не улучшалось: в 1685 году украинская Православная церковь перешла под власть Московской патриархии. Поскольку российское правительство считало использование украинского языка опасным для собственной государственности, оно запретило печатание книг (прежде всего религиозного содержания) на украинском. Екатерина II (XVIII ст.) пошла еще дальше: все школы и церкви нашего государства получили распоряжение ввести московское произношение церковнославянских текстов. Правда, украинская интеллигенция никак не желала мириться с таким положением вещей. Уже в XIX веке появилось несколько переводов на украинский язык выдержек из Священного Писания. Наиболее известными из них были переводы Григория Квитки-Основьяненко, Маркияна Шашкевича, профессора Михаила Максимовича, Филиппа Морачевского. Работу последнего российская Академия наук приняла к печати, но князь Долгоруков и киевский генерал-губернатор Анненков надавили на Священный Синод, и Евангелие на украинском так и не вышло. Правда, перевод Морачевского таки увидел свет. Только произошло это на 45 лет позже, в 1906 году.

Несмотря на политические препятствия, книги Священного Писания на украинском языке в государстве были. Поскольку их на родине не печатали, заказ отправлялся за границу. Так, в Польше издавались Напрестольное Евангелие, полный текст Нового Завета и Псалтырь. Над большинством из этих книг работал известный ученый, профессор Михаил Кобрин. Еще один почти полный перевод Библии принадлежит перу писателя Пантелеймона Кулиша и ученого Ивана Пулюя. Уникальная работа печаталась в Вене и Львове частями. Но однажды в издательстве произошел пожар. Среди других рукописей пламя уничтожило перевод всего Ветхого Завета. Копии у авторов, к сожалению, не было… Тогда Пантелеймон Кулиш снова принялся за дело. Работал он так, словно понимал: для окончания работы ему может не хватить времени. И таки не хватило… Но перевод был завершен – после смерти Кулиша его дело закончили Иван Пулюй и Иван Нечуй-Левицкий. Право же собственности на этот перевод получило Британское Библейское Общество (впервые оно издало Библию на украинском еще в 1903 году). Конечно, иностранные издания книг Священного Писания в нашей стране были официально запрещены.

Прошло несколько десятилетий. Поскольку за это время украинский язык ощутимо изменился, возникла необходимость сделать новый перевод религиозных текстов. Так, Стокгольмское общество в 1942 году выпустило Новый Завет и Псалтырь; перевод этих книг выполнил профессор Иван Огиенко. Британское же Библейское Общество в 1955 году напечатало полный текст Библии (перевод митрополита Илариона Огиенко).

Пересопницкое Евангелие

Церковно-историческая литература времен Киевской Руси

Наиболее интересными образцами церковно-исторической литературы времен Киевской Руси являются повести-жизнеописания о первых крестителях государства – Ольге и Владимире, мучениках Борисе и Глебе и других святых. Особое место среди литературных произведений того времени принадлежит также апокрифам, сюжеты и мотивы которых охотно использовали писатели поздней эпохи – в древней и классической украинской литературе. Образцом таких памятников могут служить описание ада и рая в «Энеиде» И. Котляревского, поэмы «Мария» Т. Шевченко и «Моисей» И. Франко, цикл «Скорбящая мать» П. Тычины. Франко, кстати, глубоко исследовал апокрифическую литературу и подготовил самую полную подборку украинских апокрифических текстов «Апокрифы и легенды», которая состояла из пяти томов.

Апокрифы (от греческ. «спрятанный», «тайный») – не признанные церковью эпические произведения раннехристианской и средневековой литературы, в основу сюжета которых положены Библия и Жития святых.

Кроме того, в Украине все больше распространялись, становились характерными для древнерусской литературы жанры проповеди и паломничества (описания путешествий в различные религиозные центры – Константинополь, афонские монастыри, Палестину). По преданию, путешествие к Афону совершил будущий основатель Печерского монастыря Антоний, а в 1062 году в Палестину отправился игумен Киево-Печерский Варлаам. В начале XII века и позже «хождение на богомолье», то есть к святым местам Византии и Палестины, получило довольно широкое распространение, о чем неоднократно упоминается в летописях.

Сказание о святых Борисе и Глебе. Миниатюра из летописи

Кирилл Туровский

Кирилл Туровский, известный как талантливый поэт, стал также одним из самых влиятельных представителей торжественной, стилистически окрашенной проповеди второй половины XII века. Время сохранило довольно много произведений этого автора, дав возможность современным литературоведам составить целостное представление об особенностях его творческой манеры и мировосприятия.

Кирилл Туровский – это видный церковный деятель своей эпохи, епископ города Турова. Большую популярность он приобрел благодаря многочисленным наставлениям, торжественным речам и молитвам. Из многих произведений, которые приписывались Туровскому, несколько особенно ярких принадлежат ему несомненно. Это, прежде всего, «Притча о человеческой душе и о теле» (о слепце и хромом), «К игумену Василию Печерскому» (о легкомысленном царе и его мудром советнике), «Сказание о черноризцем чине» (то есть о монашеском состоянии). Кроме того, древний автор написал около тридцати молитв, два канона и восемь похвальных «слов», посвященных прославлению христианских праздников. Туровский, несомненно, был выдающейся личностью, имел большой талант к торжественному красноречию, виртуозно владел высоким писательским мастерством.

Особую заинтересованность со стороны специалистов вызывают «слова» Кирилла Туровского. Риторическое искусство вообще является очень сложным и тонким, оно сродни мастерству античных ораторов. Подражать этой традиции очень трудно, тем большего уважения достоин человек, который способен стать в один ряд с лучшими мастерами прошлого. Основным художественным принципом произведений Кирилла, посвященных христианским праздникам, является варьирование той или иной темы и развертывание ее до тех пор, пока содержание вопроса не будет полностью исчерпано.

Завершаются все «слова» призывом еще раз прославить праздник, обращением к героям повествования, похвалой им и молитвой. Произведениям епископа Туровского свойственна высокая одухотворенность, поэтичность, эмоциональность и наличие реалистических черт, взятых из жизни. Примером может служить «Притча о человеческой душе и теле», написанная между 1160 – 1169 годами. Она является острым обличительным памфлетом, направленным против ростовского епископа Федора. Возможно также, что Кирилл Туровский имел в виду еще одного человека – князя Андрея Боголюбского. Эта притча представляет собой единственное произведение писателя, написанное им «на злобу дня».

Туровский-епископ в свое время был очень влиятельным и уважаемым человеком, а как писатель достиг значительной популярности. Современники сравнивали его даже с Иоанном Златоустом.

Игумен Даниил

Одним из паломников, посетивших «святые места» между 1106 – 1108 годами, был игумен Даниил. Его считают выходцем с Черниговщины. Свое путешествие игумен начал из Константинополя, затем отправился морским путем к палестинскому городу Яффе, а оттуда с другими паломниками совершил пеший переход до Иерусалима. Добравшись до цели своего путешествия, Даниил поселился в монастыре Св. Саввы и прожил в его стенах 16 месяцев. Игумен потратил это время на знакомство с легендарными памятниками библейской истории и на создание детального описания всего, что увидел собственными глазами. Он записал немало легенд и апокрифических сказаний, мастерски воссоздал топографию средневековой Палестины. Результатом поездки стало создание «Житья и хожденья Даниила Русьскыя земли ігумена», рассказы, преисполненные глубокого патриотизма и любви к родной земле.