Полная версия

Протоколы небес

Согласно даосской мифологии все существа на земле были созданы из глины богиней Нюй-ва. Сначала она взялась со всем старанием вылепливать человека и высших животных, но потом ей это занятие надоело, и она стала просто окунать в жидкую глину веревку и, встряхивать ее в разные стороны, а от разлетавшихся брызг возникли все остальные, более примитивные существа.

– объясняет Бог в Коране. «Мы сотворили человека из сущности глины» 82

Что может означать этот явный намек на происхождение живых существ из глины?

С древности и до недавнего времени смысл этой подсказки люди не понимали, либо понимали превратно. Например, представляли создание живых существ как вылепливание из глины, подобно тому, как гончар вылепливает свои изделия.

И только когда удалось провести химический анализ тканей живых существ, стал понятен настоящий смысл содержащейся в священных текстах «подсказки».

Тело взрослого человека по последним научным данным состоит в среднем на 60% из воды, на 34% из органических веществ, на 6% – из неорганических. 83

В свою очередь органические вещества, составляющие человеческое тело, сформированы на 18% из углерода, на 65% из кислорода, на 10% из водорода и на 3% из азота. В небольших количествах (не более 1%) имеются также фосфор и сера, в микроскопических дозах – еще два десятка химических элементов.

Из этого следует, что жизнь возникла не из какой-то особой «живой» формы материи, а из минерального субстрата, то есть из неживой природы. Аллегорически выражаясь – «из глины». Что, собственно, и было предсказано Откровением тысячелетия назад. 84

Человек, как и все живые существа, состоит из того же материала, то есть из тех же элементов, что и неживая природа.

– поэтично выразил эту мысль американский астрофизик Карл Саган. «Космос есть внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества, мы – это способ, которым Космос познаёт себя»

Живые существа состоят из тех же веществ, что и неживые объекты. В этом выводы науки совпадают с Откровением.

Но почему же тогда, даже зная точные пропорции содержания различных элементов в живых существах, ученым так и не удалось синтезировать жизнь из неживого вещества?

А потому что они не дослушали подсказку Откровения до конца. Или, точнее, не признали ту часть подсказки, которая не соответствует догматам материалистической веры.

Например, в Коране говорится не только о том, что Бог сотворил человека из глины, но и что Он вложил в свое творение еще один компонент. Тот самый, который категорически отрицается материалистами.

Бог – говорит священная книга Ислама, —. «приступил к сотворению человека из глины», «потом размерно образовал его и вдохнул в него от духа своего» 85

Ту же информацию мы находим в Библии:

. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» 86

Очевидно, что Откровение здесь поясняет, что для создания живого вещества недостаточно одной только мертвой материи, а требуется еще что-то, нечто особое, что и наделяет материальное тело жизнью.

Средневековая легенда о Големе говорит, что вылепить тело из глины – это только полдела. Главное – вложить в него своего рода программу, например, написав заклинание у него на лбу. – сказал бы по этому поводу Пушкин. «Сказка ложь, да в ней намек…»

Создание живой материи требует двух условий: наличия соответствующего материала в виде набора химических элементов, взятых в определенных пропорциях, и вложения некоего нематериального агента, способного преобразовать мертвую материю в живую.

Даже в тех священных текстах, где прямо не говорится об этом втором условии, всегда подчеркивается, что при процессе оживления мертвой материи присутствует нематериальный фактор – дух или Бог, который позиционируется как творец жизни: «Он изводит живое из мертвого и изводит мертвое из живого; живит землю после ее смерти» . 87

Именно несоблюдение этого второго условия и не позволяет воспроизвести процесс возникновения жизни в лабораторных условиях.

Резюмируем: все священные тексты утверждают, что жизнь была создана из неживой материи, но при непременном участии нематериального фактора.

Как объяснить это с точки зрения науки?

Согласно Общей теории систем, живой организм, как и любой объект неживой природы (например, камень) представляют собой систему.

Даже без специальных исследований понятно, что живой организм (биологическая система) имеет гораздо более сложную организацию, чем камень (физическая система).

Различие между биологической и физической системами (между живой и неживой материей) – в степени их организации.

, – отмечает австралийский биохимик Майкл Дентон, – «Между живой клеткой и большинством высоко упорядоченных небиологических систем, таких как кристалл или снежинка зияет пропасть, настолько обширная и абсолютная, насколько это можно себе представить».

Пропасть именно в степени упорядоченности или в степени организации.

Мерой организации системы является . Чем сложнее устроена система – тем больший объем информации требуется для ее описания. Иначе говоря, чем выше уровень организации системы – тем больше в ней содержится информации. И наоборот, чем больший объем информации содержится в системе, тем выше уровень ее организации. информация

Между всеми системами во Вселенной, как живыми, так и неживыми, происходит энергетический и информационный обмен. Информация может вводиться в систему, а может исходить из нее. При введении в систему дополнительной информации, общий объем информации системы увеличивается. А увеличение объема информации приводит к повышению уровня организации системы.

Хотя информация в условиях материального мира существует, как правило, на материальных носителях, сама она по своей природе не обладает материальными качествами: у нее нет массы, формы, пространственных измерений, цвета, вкуса, запаха, плотности, и так далее. Поэтому информацию можно назвать нематериальным фактором.

Если перевести то, что сообщило Откровение относительно способа создания живого существа, на язык теории систем и теории информации, получится следующая формула: жизнь есть результат повышения степени организации материи в результате введения в последнюю необходимого объема дополнительной информации.

Когда механизм возникновения живого из неживого будет детально изучен, станет очевидно, что настоящая причина возникновения жизни кроется за пределами материального мира, что эта причина обусловлена тем, что в Библии именуется «Словом», которое «было вначале», и без которого «ничто не начало быть, что начало быть», и что на языке науки именуется информацией.

Какой объем информации нужно ввести в неживую материю, чтобы ее оживить? Если бы мы это знали, могли бы, подобно Богу, сотворять живые существа. Возможно, это Знание так и останется недоступным для человека. А может быть, и нет. Никто ведь пока не пробовал, не задавался таким вопросом. В научной среде пока не принято прибегать к помощи Откровения.

Справедливости ради следует заметить, что не все ученые соблюдают это «табу». Те, которые не считают для себя зазорным советоваться с Откровением, добиваются успеха там, где этого никто не ожидал.

Например, ряд ученых, воспользовавшись подсказками «священных текстов», выдвинули предположение, что формирование живой материи на начальном этапе происходило не непосредственно на белковой основе, как до сих пор полагает большинство биологов, а в несколько этапов, причем первые самовоспроизводящиеся формы протожизни, давшие впоследствии начало настоящей органической жизни, возникли на минеральном (глиняном) субстрате. Это был своего рода «Голем» – прототип или заготовка живого организма. А потом уже, на основе готового минерального шаблона, сформировался организм на аминокислотной и белковой основе. 88

Таким образом, именно глина послужила той средой, из которой возникла органическая жизнь.

«Глиняная» гипотеза происхождения жизни пока еще не является ни доказанной, ни общепризнанной научным сообществом. Роль глины в процессе возникновения жизни только-только начинает осознаваться. Но логика развития науки рано или поздно приведет к признанию того, что Библия в очередной раз оказалась права, опередив науку на несколько тысяч лет.

Растительное царство

В эфемерных лепестках цветка больше жизни,

чем в тысячелетних глыбах гранита.

Людвиг ФейербахПосле формирования земного ландшафта, образования морей и суши, то есть после становления «минерального царства» настал черед появиться новой форме бытия – «растительному царству».

«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» . 89

Наука подтверждает: именно так все и было.

На первоначально безжизненном минеральном субстрате, точнее, на границе раздела теплых морских вод и суши, возникли предвестники жизни – , а от произошли другие, более сложные организмы, первые сине-зеленые водоросли, остатки которых найдены в более молодых слоях земной коры. Долгое время они оставались почти единственными обитателями планеты. Этот этап назван или эоном. протобионты протобионтов археозойским архейским

На смену ему пришел эон. В протерозойских слоях в обилии появились – организмы, клетки которых имели ядра. К простейшим одноклеточным растениям тогда же присоединились многоклеточные водоросли: протерозойский эукариоты «Земля произрастила зелень».

Этот факт подтверждает «каменная летопись» Земли, которая однозначно свидетельствует, что самые древние слои земной коры были безжизненными, чисто минеральными, а следующие, вышележащие слои уже содержат скопления углистого вещества, имеющего явно органическое происхождение. Это – окаменевшие остатки древнейших растений.

Заметьте, книга Генезис не говорит о том, что Бог непосредственно творил растения. Они были произведены «землей», то есть неживой природой, очевидно, в процессе её эволюции. 90

Растения в большинстве своём неподвижны (не способны к самостоятельному перемещению, привязаны к одному месту своими корнями), не имеют органов действий, подобных конечностям животных, не обладают органами чувств. Они не способны оказывать активного сопротивления в случае нанесения им вреда, не выражают заметным образом боли или страха. Их строение гораздо проще и не столь разнообразно, как строение животных, которым они уступают как в количестве внутренних органов, так и в разнообразии видов: число видов животных в несколько раз превышает число видов растений.

Часто люди говорят о животных: «братья наши меньшие». А все как раз наоборот. Это мы, люди, – «младшие братья» в большой семье живых организмов. Старшинство здесь принадлежит растениям: они освоили землю раньше, чем животные, и сформировали среду, необходимую для появления более совершенных форм жизни.

Первыми растениями были микроскопические одноклеточные «синезеленые» водоросли, которые осуществляли фотосинтез органических веществ из углекислоты и воды с выделением свободного кислорода. Они появились более 3 млрд. лет назад, в начале эона. архейского

Но вернемся к словам Библии: . Слово «зелень», очевидно, означает наличие хлорофилла, благодаря которому растения приобрели характерную зеленую окраску, и который участвует в реакции фотосинтеза. Действительно, растения смогли сыграть свою роль в эволюции жизни на Земле только после того, как освоили фотосинтез. В результате жизнедеятельности растений, которые в процессе фотосинтеза вырабатывают кислород, состав атмосферы постепенно стал меняться: она стала насыщаться кислородом, необходимым для дыхания животных и создающим озоновый слой, защищающий нас от ультрафиолета. Понадобилось более 1 млрд. лет ежедневной кропотливой деятельности растений, чтобы в атмосфере появились заметные количества свободного кислорода. И только после этого можно было вести речь о появлении животных. «и произвела земля зелень…» 91

Новая атмосфера в значительной степени задерживала жесткое ультрафиолетовое излучение, что сделало возможным существование живых существ не только под водой, но и на суше. Впрочем, про возникновение животных пока говорить рано: Библия относит их появление к следующему «дню», то есть к следующему этапу эволюции.

Любуясь нынешним разнообразием растительного мира, понимаешь, какой длительный путь пройден им со времен древних одноклеточных водорослей. Если описать этот путь самой упрощенной схемой, то можно выделить следующие основные этапы его развития:

3 млрд. лет назад: появление одноклеточных водорослей;

500 млн лет назад: появление псилофитов;

410 млн лет назад: образование наземной флоры. Появление высших споровых растений (папоротники, хвощи, плауны);

280 млн лет назад: возникновение голосеменных растений;

130 млн лет назад: возникновение покрытосеменных растений;

25 млн лет назад: развитие высших форм растений.

Эпохи бурного расцвета и господства каждой группы растений сменялись их вытеснением новыми, более совершенными видами. Псилофиты вообще исчезли с лица земли: о них мы можем судить только по окаменелым остаткам. Водоросли продолжают существовать в морях и океанах, хотя преимущественно в формах высших многоклеточных растительных организмов. О гигантских древовидных папоротниках и хвощах, составлявших пышные леса периода (из их останков, собственно, и сформировались пласты каменного угля), напоминают их миниатюрные травянистые копии, сохранившиеся в лесах и на лугах. каменноугольного

ерничает атеист Е. Ярославский, – «Подумаешь, – чем нас утешает сочинитель Библии: каждое растение производит не какие-нибудь плоды, какие вздумается, а только те, что оно должно производить по роду их, – ну, еще бы апельсины родились один год на соснах, а другой – на березах, а на третий – на апельсинных деревьях, или пшеница нынче – на осоке, а через год – на тростниковом стебле!» 92

Ну да, еще бы… А вот академик ВАСХНИЛ Трофим Денисович Лысенко, услышав такие речи, немедленно обвинил бы «воинствующего атеиста» Ярославского в ненаучном подходе, недоверии к марксистской биологии и преклонении перед «вейсманизмом-морганизмом». 93

Академик Трофим Лысенко

Потому что даже в середине ХХ века (!) факт происхождения растений «по роду их» не представлялся таким уж очевидным. Непримиримый борец с «буржуазной генетикой» академик Лысенко утверждал: Вот как! А вы говорите, пшеница не может на осоке родиться! Всего каких-то полвека назад академик трех академий и директор Института генетики АН СССР полагал вполне возможным, что от растения одного вида может вырастать растение другого вида. А Библия еще три с половиной тысячи лет назад принесла людям знание: растение порождает потомство только «по роду своему»! «Теперь уже накоплен большой фактический материал, говорящий о том, что рожь может порождаться пшеницей, причем разные виды пшеницы могут порождать рожь. Те же самые виды пшеницы могут порождать ячмень. Рожь также может порождать пшеницу. Овес может порождать овсюг и т. д.» 94

При этом Библия вовсе не отрицает процесс эволюции растительных видов и главный принцип эволюции: развитие от простых форм к сложным. Совсем наоборот, она описывает последовательность сотворения растений в строгом соответствии с этим принципом: . Именно так, сначала – «траву», затем – «дерево», не наоборот. Термин «трава» здесь следует понимать в более широком значении, нежели его трактует современная ботаническая классификация: под «травой» в библейские времена подразумевались любые низкорослые формы растительных организмов. То есть «трава» – это и первые растения, начавшие осваивать сушу, и многоклеточные водоросли. «Деревья» же, в отличие от «травы», представляют собой более позднюю и развитую форму растительной жизни. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» 95

Начиная с середины палеозойской эры стал резко меняться облик суши. На смену мокрым низкорослым порослям пришли леса с деревьями и кустарниками, а это значит, что на единицу использованной энергии стало производиться в восемь раз больше растительной массы, сосредоточенной в коре и древесине.

Но это не единственное свидетельство эволюции на страницах Библии. Здесь говорится о двух категориях растений, следующих одна за другой в эволюционном ряду: о растениях, и о других, Много веков верующие читали эти слова и не задумывались об их смысле, принимая их за обыкновенные «фигуры речи». «сеющих семя по роду их» «приносящих плод, в котором их семя».

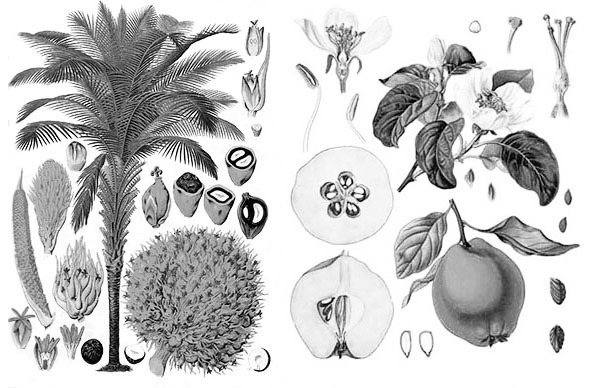

Голосеменные и покрытосеменные растения

И только сегодня, с высоты наших познаний в эволюции растительного мира мы видим, что используемые в Библии термины очень точно отражают два последних этапа развития растительных организмов: («сеющие семя») и («приносящие плод, в котором семя»). голосеменных покрытосеменных

Голосеменные растения, появившиеся на земле в мезозойскую эру, 280 млн. лет назад, и на протяжении следующих 150 млн. лет составлявшие неотъемлемый элемент земного ландшафта, в нынешней флоре представлены своими высшими представителями, хвойными породами: соснами, елями, пихтами, лиственницами, кипарисами.

Около 130 млн. лет назад безраздельному господству пришел конец. Они были оттеснены в субарктические зоны и субальпийские (горные) районы более прогрессивными , к которым относится большинство растений, окружающих нас сегодня, включая злаковые и плодовые. голосеменных покрытосеменными

Плод, в котором заключено семя покрытосеменного растения, является своего рода компактным складом питательных веществ, питающих прорастающее семя на первых порах его жизни. Кроме того, животные, весьма охочие до лакомых плодов, разносят их на гораздо большие пространства, чем это могло бы происходить естественным порядком, – ведь, как известно, «яблоко от яблони недалеко падает». А цветковые растения используют в своем жизненном цикле еще и насекомых, которые, будучи привлечены содержащимися в чаше цветка каплями сладкого нектара, способствуют опылению растений. Понятно, что такие приспособления могли иметь место только при наличии уже достаточно развитого и разнообразного животного мира, то есть уже на достаточно поздних этапах биологической эволюции.

Таким образом, в библейском тексте мы находим информацию о происхождении и развитии растительного царства, полностью подтверждаемую данными современной науки.

Можно ли со ссылкой на Библию говорить о неизменности видов, если в первой же главе священной книги называются два последовательных этапа эволюции растений? И заметьте: Библия не просто перечисляет эти две формы растений, она перечисляет их именно в том порядке, в котором они сменяли друг друга в ходе эволюции!

Солнце четвертого дня

Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Федор Достоевский– насмехался в 1922 году «воинствующий безбожник» Е. Ярославский. – . «По библии, солнце, луна и звезды созданы в четвертый день творения. Выходит, значит, что первые три дня день и ночь сменялись на Земле без Солнца, Луны и других звезд! «Растительный мир, по библии, создается тогда, когда еще нет ни Солнца, ни других светил, – на третий день творения На самом деле без Солнца жизнь на Земле не могла бы существовать» . 96

Почему появление Солнца и Луны было отнесено в схеме творения к четвертому «дню», в то время как формирование планеты и появление на ней растительной жизни было, по-видимому, завершено уже на третий «день»?

Разве Солнце не появилось раньше, чем Земля, или, во всяком случае – не позже последней? Так почему в этом рассказе сначала появляется Земля, а уже потом – Солнце?

Если бы мы с вами, уважаемый читатель, жили в XIX или даже в первой половине XX века, этот вопрос мог бы поставить нас в тупик. И, не найдя на него ответа, мы вынуждены были бы признать, что Библия хоть в одном месте, да ошиблась. А если она могла ошибиться в одном, то…

Как ни странно, даже сегодня многие «критики» Библии продолжают перепевать старые песни атеистов 20-х годов прошлого века, ставя «священному» тексту в вину это якобы «противоречие». А ведь стоит лишь щелкнуть компьютерной мышкой, чтобы ознакомиться с позицией на этот счет современной науки и признать, что Библия опять попала в точку.

Посмотрите на небо в пасмурный день. Что видите? Небо затянуто свинцовыми тучами. Где сейчас находится солнце? То ли на востоке, то ли на западе – непонятно. Тени нет. Если бы мы захотели определить время по солнечным часам, ничего бы не вышло. Про Луну и говорить нечего – при таких тучах, что она есть, что нет, – без разницы. Представьте теперь, что тучи закрывали бы небо постоянно, начиная с вашего рождения. Что бы вы могли сказать о Солнце? Это слово было бы для вас пустым звуком, не правда ли? Чуть светлее облака – чуть темнее, вот и вся разница.

Вот, скажем, на Венере именно так и происходит. Там атмосфера настолько плотная, что сквозь облака поверхность планеты даже в самый мощный телескоп не просматривается никогда. Соответственно, и гипотетический наблюдатель на поверхности Венеры никогда не видел бы ни Солнца, ни других планет или звезд.

Когда-то точно так же обстояли дела и на Земле. По свидетельству науки, первоначальная атмосфера земли была плотной и ядовитой. Если хотите представить себе, какой именно – попробуйте вдохнуть воздух рядом с кратером действующего вулкана. Правда, лучше поверить на слово науке и самому не пробовать – это может оказаться вашим последним вдохом.

Молодая Земля была покрыта вулканами как лицо пубертатного подростка – прыщами. Через жерла вулканов из расплавленных недр планеты вырывались ядовитые газы (аммиак, метан и углекислый газ), вулканический пепел и водяной пар: Изверженные из-под земли пары и газы образовали древнейшую (по-гречески – «паровая сфера») планеты, отчего небо постоянно было затянуто плотным слоем облаков. Сквозь которые не было видно ни Солнца, ни Луны. «пар поднимался с земли и орошал все лице земли» . атмосферу 97

Если бы мы с вами оказались в тот период на Земле, мы увидели бы, что поверхность планеты уже подостыла и сформировалась, уже можно различить, где суша, а где море, но Солнца мы с вами не увидели бы. Не было его на том небе. Оно было скрыто за плотной пеленой облаков.

А когда же его стало, наконец, видно?

Когда атмосфера изменилась, отвечает наука. Когда из углекислотной (восстановительной) она превратилась в кислородную (окислительную).

Когда и, главное, почему это произошло? Почему атмосфера вдруг поменяла свой состав?

Наука и на этот вопрос имеет ответ.

Во всем виноваты растения. Эти странные живые организмы питаются светом. И при этом поглощают углекислоту и выдыхают кислород. И вот понемногу-потихоньку растения так «надышали», что атмосфера насытилась кислородом, а количество углекислоты в ней существенно уменьшилось. И в один прекрасный момент, когда количество кислорода перешло в качество атмосферы, вся муть, миллионы лет висевшая в воздухе, осела, будто бы пыльный занавес раздвинули. Атмосфера стала прозрачной, стало легче дышать – и на небе показалось Солнце! А когда Солнце впервые опустилось за западный горизонт – ему на смену заступила Луна. И все это – благодаря растениям! Кстати, кристально-голубой цвет небо приобрело тоже благодаря кислороду, произведенному растениями. А произошло это, говорит наука, в самом начале протерозоя, около 2,4 млрд. лет назад, в период . сидерий

Ученые называют сегодня это глобальное изменение состава атмосферы Земли «кислородной революцией» или Great Oxigenation Event – «Великим кислородным событием». Великое это было для Земли событие, вполне достойное, чтобы посвятить ему один из «дней» творения!

Итак, правильная последовательность событий такова: сначала – формирование земного ландшафта, потом – появление растений, и только потом на небе появились Солнце и Луна. Так объясняют ученые.

А что говорит об этом книга Генезис?

«И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. И сказал Бог: да будут светила в пространстве небес для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на небесах, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог в пространстве небес, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» . 98