Полная версия

Протоколы небес

Если бы не «иммигранты» с суши, высшими обитателями морей были бы рыбы, существа гораздо менее развитые. Таким образом, на «планете Океан» жизнь, если и могла возникнуть, то развитие ее было бы ограниченным.

Священный текст прав: наличие моря и суши – это, конечно, хорошо.

Лебединые шеи

Жизнь – слишком серьезная штука, чтобы говорить о ней всерьез.

Оскар УайльдУтро третьего «дня»… Книга Генезис сообщает, что в этот «день» на молодой планете появились первые живые организмы.

Появление жизни – грандиознейшее событие в истории мира! Одно из величайших достижений эволюции.

Как это произошло?

Согласно книге Генезис, жизнь была произведена «землей», то есть минеральной средой.

Бог не производил живые существа «собственноручно». Он дал «земле», тогда еще косной и безжизненной, приказ произвести живые существа – и «земля» их произрастила. Говоря современным языком, Бог задал созданному им материальному миру такие законы развития, которые заставили неживое вещество породить новую форму существования материи – жизнь.

На это указывает Откровение – и это подтверждается современной наукой. Жизнь появилась не случайно, она – закономерный результат эволюции Вселенной.

Механизм, при помощи которого из неживой минеральной среды, то есть из камней, песка, глины и воды, возникло живое существо, до сих пор остается загадкой для науки. При всей своей мощи и самых современных методах исследования наука не может понять, как это произошло.

Человек ломает голову над этим вопросом не одну тысячу лет, начиная с первобытных времен.

Задаваясь вопросом о происхождении живых существ, первобытные люди находили простой и доступный им ответ: . живые существа образовались сами собой из неживого вещества

Видя, как в луже воды неожиданно появляются головастики, люди думали, что их произвела вода или ил на дне лужи. Наблюдая червяков под древесной корой или змею, притаившуюся под камнем, они делали вывод, что червей породило дерево, а змею – камень. Наблюдая, как из кучи мусора выскакивает крыса, они думали: мусор порождает крыс.

Так появилось . представление о самозарождении живого из неживого

Удивительно, но факт: эти суеверные взгляды первобытных людей были унаследованы наукой и в течение тысячелетий являлись ее официальной (!) точкой зрения.

Даже многие религиозные авторитеты, которым по должности было положено внушать пастве, что «всё от Бога», нет – нет, да и признавались, что допускают самозарождение живых существ, хотя бы таких, с которыми Богу возиться не пристало. Ну, там, блох всяких, вшей, крыс и тому подобных.

Идея самозарождения жизни господствовала в науке со времен античности вплоть до XIX века. Ученые мужи полагали, что материя сама по себе способна зародить живые организмы в подходящем субстрате.

А если так, почему бы, соединив между собой элементы неживой природы, не вывести из них искусственное живое существо в лабораторных условиях? Да хоть бы даже и человека! Такие мысли приходили в голову многим, а кое-кто пытался воплотить их в действительность.

Известна средневековая еврейская легенда о – человекоподобном существе, искусственно созданном из неживой материи (глины) и оживлённом с помощью тайных каббалистических знаний. Големе

Адепты алхимии в своих тайных лабораториях пытались вырастить искусственного человека (гомункула) in vitro (в пробирке). Рассказывали даже, что Арнальдусу де Вилланове, жившему в Валенсии в XIII веке, это удалось.

Один из наиболее известных рецептов получения гомункула был предложен в XVI веке Парацельсом. Алхимик считал, что заключённая в особом сосуде человеческая сперма при нагревании и некоторых других манипуляциях (закапывании в конский навоз, «магнетизации») становится гомункулом. «Вскармливался» гомункул путём добавления в колбу небольшого количества человеческой крови. Время вызревания гомункула, по Парацельсу, сорок дней. Рост 11—12 дюймов.

Впрочем, даже Парацельс не ставил задачу получить живое существо из неживой материи. Он полагал необходимым использовать сперму, кровь и другие вещества органического происхождения.

Несмотря на многочисленные попытки искусственного выведения живого существа, предпринимавшиеся вплоть до XVIII века, ни одного достоверного подтверждения так и не было получено. Но сама возможность никем не отрицалась.

Сторонники самозарождения приводили в обоснование своих взглядов, как им казалось, очень убедительный эксперимент. Они помещали кусок мяса в горшок и оставляли его на солнце. Через некоторое время в горшке непременно обнаруживались маленькие червячки, которые не могли сами забраться в горшок. А значит, прямо в нем «самозародились».

Этот эксперимент долгое время считался неотразимым доказательством самозарождения.

Франческо Реди (1626—1697)

Пока не был опровергнут тосканским врачом Франческо Реди.

Реди оказался первым человеком, экспериментально доказавшим ошибочность теории самозарождения. Он решил победить оппонентов их же оружием – экспериментом.

Франческо взял такой же горшок с мясом, который использовали сторонники самозарождения, и поместил его в те же условия. Но рядом он поместил второй точно такой же горшок, только покрытый тончайшей кисеей. Когда в первом горшке начинали резвиться червячки, во втором, под кисеей, ничего подобного не наблюдалось. А это значит, что червячки попадают в мясо извне, а не самозарождаются в нем. Они рождаются из личинок, отложенных мухами, которые садятся на гниющее мясо. Если же путь мухам преграждает кисея, они не могут отложить личинки, и никаких червячков в мясе не образуется.

Опыты Реди серьёзно поколебали господствовавшую идею о самозарождении жизни. Но его выводы не были сразу приняты наукой и обществом.

Материализм, начавший входить в моду в XVIII веке, принял теорию самозарождения с распростертыми объятьями. Ведь она подтверждала главный догмат материалистической веры – веры во всемогущую Материю, которая сама по себе может породить все, что угодно, в том числе и живые организмы. Эта идея была закреплена в науке под названием «» – так по-научному назвали предполагаемое возникновение живого из неживого. С позиции абиогенеза материалисты высмеивали библейский рассказ о сотворении растений и животных, утверждая, что они сотворены не Богом, а самой материей. абиогенеза

Но были среди ученых и трезвые умы, которые предпочитали держаться фактов, а не веры. Наблюдения и результаты многочисленных экспериментов говорили, что ни разу еще не было достоверно зафиксировано ни одного случая самопроизвольного зарождения живого существа из неживой материи. Ни одного! Сколько ученые не наблюдали, они видели повсюду в природе действие обратного закона: . Этот закон назвали законом . живое рождается только от живого биогенеза

Одну из формулировок закона биогенеза мы уже встречали в «Гексамероне», где сказано, что с момента сотворения травы и деревья произрастают из семян . «по роду их» 74

Остроумные опыты Франческо Реди свидетельствовали о невозможности самозарождения червей и других насекомых. Но после открытия Антони ван Лёвенгуком микроорганизмов дискуссия между сторонниками абиогенеза (самозарождения) и биогенеза (живое от живого) вспыхнула с новой силой.

В середине XVIII века священник и по совместительству натуралист Дж. Нидхем опубликовал результаты своих опытов с мясной подливкой, якобы подтверждающие, что микроскопические организмы могут зарождаться сами по себе.

Его итальянский коллега Ладзаро Спалланцани, тоже священник и тоже ученый, решил перепроверить результаты Нидхема. И убедительно доказал, что Нидхем просто недостаточно плотно закупоривал бутылки с подливкой и недостаточно долго их кипятил, в результате чего в подливке вполне могли сохраняться микроскопические организмы. Если обеспечить достаточную стерильность, никаких микроорганизмов не образуется.

Рассерженный Нидхем объединился с графом де Бюффоном, и вместе они выдвинули гипотезу о « – некоем животворящем элементе, который содержится в бараньем бульоне и семенном отваре и способен создать живые организмы из неживой материи. Якобы, стерилизуя отвар, Спалланцани убивает эту «, поэтому она и не может обеспечить самозарождение, тогда как в естественных условиях это вполне возможно. производящей силе» производящую силу»

Ладзаро Спалланцани (1729—1799)

Спалланцани был в ярости. Его оппоненты теперь ничего не доказывали экспериментально, они вообще не предоставляли никаких доказательств в защиту своей теории. Они попросту занимались словоблудием и бесполезными философскими рассуждениями. И, самое неприятное, что весь научный мир поддерживал их!

Но Спалланцани не сдавался. Он решил оспорить гипотезу Нидхема – де Бюффона методом «от противного». Взяв за основу их утверждение о том, что « можно убить, он провел серию блестящих экспериментов, доказавших, что при «убитой» , но при отсутствии стерильности, микроорганизмы возникают, а при «неубитой», но в стерильных условиях – нет. А значит дело не в мифической , а в чистоте эксперимента. производящую силу» «производящей силе» «производящей силе»

Нидхем с его протухшей мясной подливкой был посрамлен. О результатах своих опытов Спалланцани заявил на всю Европу, и к нему стали серьёзно прислушиваться.

Ученые начали склоняться к мысли, что . из неживого нельзя получить живое

Но материалисты не торопились складывать оружие.

Середина XIX века стала временем повальной моды на материализм. Верование во «всемогущую Материю» захватило научные лаборатории и университетские кафедры по всей Европе. Закон биогенеза воспринимался как пережиток «отсталых» библейских мифов о сотворении, а самозарождение – как подтверждение всемогущества Материи.

Сторонники самозарождения решили обесценить результаты опытов Спалланцани, заявив, что он не обеспечил соблюдение двух условий, необходимых для успешного самозарождения бактерий: доступ свежего воздуха и невозможность попадания внутрь колбы дрожжевых грибков, которые подавляют жизнедеятельность бактерий.

Условия, выставленные оппонентами, противоречили одно другому и представлялись заведомо невыполнимыми. Если обеспечить беспрепятственный доступ воздуха – то с ним проникнут и грибки. А если обеспечить герметичность сосуда – не будет доступа воздуха. Поскольку обеспечить одновременно оба эти несовместимые условия невозможно, то ни один эксперимент ничего не докажет, а значит, теории самозарождения ничто не угрожает.

Но зря ликовали сторонники самозарождения. Расставив свою, как им казалось, хитроумную ловушку, они недооценили возможности человеческого разума.

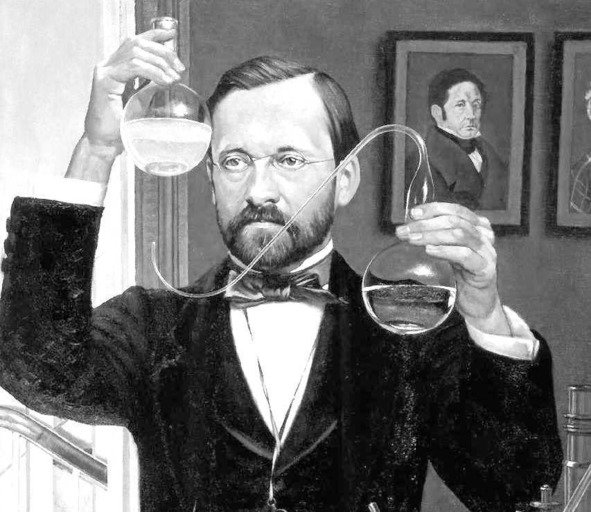

За дело взялся Луи Пастер, которого, как и большинство учёных того времени, волновал вопрос о происхождении живых существ. Сначала миссия показалась ему невыполнимой. Однако его друг химик Антуан Балар подсказал ему, каким образом можно совместить оба несовместимых требования. Для этого были изготовлены колбы необычного вида. Их горлышки были вытянуты и загнуты книзу наподобие лебединых шей. Это позволило не запаивать горлышки, так что воздух свободно проникал в сосуд. Но дрожжевые грибки и микроорганизмы не могли туда пробраться – они оседали на стенках узкого горлышка и не добирались до питательной среды. Таким образом, оба условия оказались выполненными, и теперь оппоненты уже не могли объявить эксперимент некорректным. А результаты эксперимента раз и навсегда поставили жирный крест на теории самозарождения: в баларовских сосудах никакого самозарождения не происходило!

Луи Пастер с колбой Балара

Да и не могло происходить, потому что такого явления не существует.

Так называемая «теория самозарождения» – это и не теория вовсе, а первобытное верование, облеченное с подачи материалистов в наукообразную форму.

Получивший в 1862 году премию Французской академии за свой знаменитый опыт, Луи Пастер изящно высмеял потерпевших фиаско материалистов: «Какое торжество, милостивые государи, какое торжество для материализма, если бы он мог утверждать, что материя действительно организуется и оживляется сама собою… Ах! Если бы мы еще могли придать ей такую жизнь, которая видоизменялась бы в своих проявлениях вместе с условиями наших опытов, то естественным образом мы должны были бы прийти к обоготворению этой самой материи. К чему тогда допускать первобытное Творение, перед тайной которого мы поневоле должны преклоняться?..»

Можно себе представить, сколь велико было разочарование материалистов, лишившихся самого излюбленного своего аргумента – и это посреди триумфального шествия материалистических идей в научном и общественном сознании!

Когда не оправдались последние надежды материалистов на то, что хотя бы в микромире обнаружатся какие-то следы самозарождения, ученому миру пришлось признать незыблемость Закона Биогенеза.

Живое рождается только от живого, и никак иначе. Неживое не может породить живое.

Инопланетный блеф

Возможность случайного зарождения жизни подобна тому, как если бы энциклопедический словарь возник в результате взрыва в типографии.

Эдвин КонклинБлестящие эксперименты Франческо Реди, Ладзаро Спалланцани и Луи Пастера, перечеркнувшие идею спонтанного самозарождения живых существ и подтвердившие непреложность закона биогенеза, хотя и способствовали установлению истины, но не внесли ясность в вопрос о происхождении жизни на Земле.

Напротив, признание непреложности закона биогенеза запутывало ситуацию. Если неживое не порождает живое, то откуда тогда вообще взялась жизнь?

Поскольку в эпоху Пастера в науке господствовало представление о стационарной Вселенной, ответ напрашивался сам собой. Если Вселенная не возникла, а существовала вечно, то почему бы и жизнь не признать вечно существующей? И тогда не придется решать вопрос о ее возникновении. Она просто всегда была – и всё!

Только вот беда: когда археологи и геологи нашли способ исследовать глубинные пласты Земли и прочитали «каменную летопись» планеты, оказалось, что чем ниже находится геологический слой – тем меньше в нем ископаемых останков живых существ и тем скуднее разнообразие ископаемых видов. А в слоях, соответствующих эпохе, отстоящей от нас на более чем четыре миллиарда лет, вообще отсутствуют какие-либо признаки существования жизни. Значит, были времена, когда жизни на Земле еще не было: . А потом жизнь появилась: . «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною» «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его» 75 76

«Каменная летопись» Земли подтвердила то, что написано в Библии, и не подтвердила веру в вечность и несотворенность жизни.

Ну и что? – не сдавались сторонники гипотезы «вечной жизни», – если живых существ на планете не было, а потом они появились, значит, их… занесло с других планет! Как тополиный пух разносится ветром – так и к нам залетели семена жизни с какой-то другой планеты. Чем не версия? Ей даже имя научное придумали: . «панспермия»

Но постойте, тополиный пух переносится ветром. А откуда взяться ветру в межпланетном пространстве? Там же воздуха нет! – резонно возражали оппоненты.

Ну, воздушного ветра нет, зато есть «солнечный ветер». Вот он и перенес.

«Солнечный ветер»? Да, такое явление существует. Оно было открыто в начале ХХ века. Это поток электронов, протонов и альфа-частиц, исходящих от «солнечной короны». Вот только способен ли этот плазменно-ионный «ветер» переносить частицы материи, достаточно крупные для того, чтобы нести в себе «семена жизни»? И могут ли эти «семена» выдержать космический холод и жесткое ультрафиолетовое излучение?

И другой вопрос: солнечный ветер действует только в пределах Солнечной системы. А на какой из планет Солнечной системы есть жизнь, которую могло бы занести оттуда на Землю?

В ХIХ веке наличие жизни предполагали и на Луне, и на Марсе, и чуть ли не на всех других планетах. Известный астроном Уильям Гершель (человек, открывший планету Уран) в трактате «О природе и строении Солнца и неподвижных звезд» утверждал, что и на Солнце тоже есть жизнь – чем оно хуже? Если бы это было так, то занесение жизни с другой планеты вроде бы не должно удивлять.

Но не прошло и сотни лет, как на Земле наступила космическая эра. Люди научились строить космические корабли, способные достигать других планет, высадились на Луне. И что? И ничего! Никаких следов жизни на тех планетах не обнаружили. Откуда же тогда залетела к нам жизнь, если нигде поблизости ее нет?

Да она и не залетала, – установили ученые, исследовав метеоритные остатки.

, – отмечает Джеффри Л. Бада, – . «К несчастью для теории внеземного занесения жизни во всех образцах, которые мы проверили, аминокислоты либо вообще отсутствовали, либо их количество исчезающе мало» 77

Но дело даже не в этом. Предположим, случилось чудо, и жизнь все-таки как-то занесло к нам с другой планеты. Надуло «солнечным ветром». Но там, на другой-то планете, как она возникла? Или тоже была откуда-то занесена? А туда – из другого места? И так – без конца? Вот это и называют «дурной бесконечностью»…

Это не объяснение, а попытка уклониться от объяснения.

Не мудрено, что от гипотезы панспермии пришлось отказаться.

Однако проблема никуда не делась. Вопрос о происхождении жизни по-прежнему требовал ответа.

Ответ следовало искать не в межпланетных пространствах, а здесь, на Земле. Путь к нему пролегает между Сциллой и Харибдой: с одной стороны по закону биогенеза живое происходит только от живого, с другой – жизнь каким-то образом все-таки появилась на прежде безжизненной планете. Как это могло быть?

Академик Александр Опарин

И тут на сцену выходит советский ученый Александр Опарин со своей гипотезой возникновения жизни из первичного «бульона» органических веществ.

Гипотеза заключалась в том, что в водах первобытного океана была растворена едва не вся таблица Менделеева, и эти элементы могли взаимодействовать между собой. За миллиард лет в результате их взаимодействия атомы водорода, углерода, азота и других элементов, случайно сочетаясь, могли сложиться в молекулу органического вещества. Такие молекулы, накапливаясь в воде, образовывали первичный «бульон», в котором начали взаимодействовать уже простейшие органические молекулы. Под влиянием определенных внешних условий (тепла, выделяемого вулканами, разрядов атмосферного электричества, кислой или щелочной среды и т.п.) простые молекулы могли образовать более сложные сочетания, а оттуда уже рукой подать до первых живых клеток и, собственно, жизни, «формы существования белковой материи», как ее назвал классик марксизма Фридрих Энгельс. В качестве протоклеток Опарин рассматривал – органические структуры, окружённые жировыми мембранами. коацерваты

Правда, самому Опарину, несмотря на переданные в его распоряжение научные лаборатории и целые институты, так и не удалось подтвердить свою теорию на практике. Упрямые неорганические молекулы никак не хотели соединяться в органические, а те выражали еще меньшее желание произвести белок.

, – обрисовал ситуацию Майкл Дентон. «Учитывая, как часто во многих дискуссиях по происхождению жизни на первичный бульон ссылаются как на установленную реальность, осознание абсолютного отсутствия доказательств его существовании приходит как шок» 78

Зато академик Опарин примкнул к лагерю Т. Д. Лысенко, гонителя генетики и пропагандиста «мичуринской науки».

Вообще в те годы приветствовался государством и всячески насаждался «командный стиль управления» чем угодно – от государства до селекции растений. Советский писатель – это непременно «инженер человеческих душ». Советский селекционер – «воспитатель» растений, по команде которого овес должен был превращаться в пшеницу. Советский биохимик – конструктор белковых соединений из простейших неорганических молекул. «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» – таков был лозунг тех лет.

Так что Опарин пришелся ко двору команде Т. Д. Лысенко, этого, по мнению американского физиолога растений Карла МакДэниела, «умеренно образованного крестьянина», ставшего советским академиком. Объединяло скороспелых академиков то, что идеи обоих никак не удавалось подтвердить на практике. А так же умение компенсировать научную несостоятельность апелляциями к идеологии и доносами на настоящих ученых. 79

Вот что писал о позднем периоде деятельности Опарина доктор биологических наук, профессор В. Я. Александров в своей книге «Трудные годы советской биологии»:

. «Опарин в самом конце 1955 г. продолжал усердно отстаивать лженауку не только Лысенко, но и Лепешинской, несмотря на то, что к этому времени было уже опубликовано немало статей, разоблачающих их данные, и, несмотря на то, что не было уже основания бояться репрессий за отстаивание истин настоящей науки»

Наверно, Александр Опарин был очень везучим человеком. Хоть он и подмочил свою репутацию, связавшись с «плохими парнями», судьба преподнесла ему еще один подарок: его абиогенная гипотеза получила, наконец, подтверждение в эксперименте, поставленном американцем Стэнли Миллером в 1953 году.

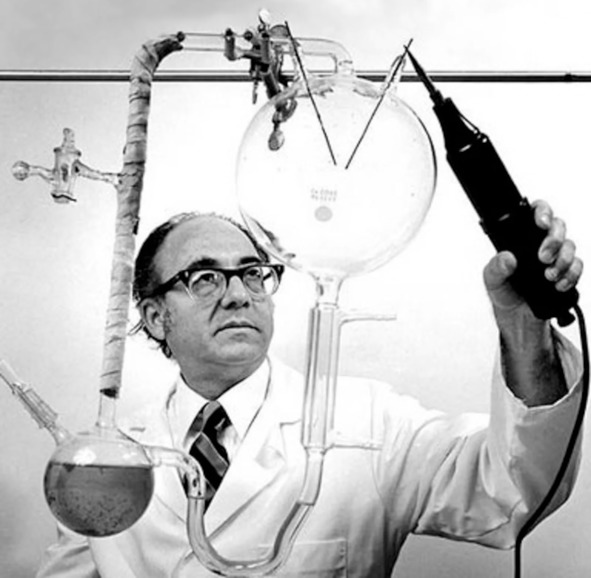

Стэнли Миллер имитирует молнию в древней атмосфере

Миллером были экспериментально получены некоторые органические вещества при пропускании электрических разрядов через смесь газов и паров, которая гипотетически совпадала с составом атмосферы древней Земли.

Впрочем, радоваться особо не стоило. Во-первых, сколько раз не повторял Миллер этот эксперимент, получить в нем полный комплект или хотя бы большинство аминокислот, необходимых для построения хотя бы одной белковой молекулы, так и не получилось. А во вторых, Миллер убедился, что полученные системы не могут сами себя воспроизводить, то есть не обладают ни одним из свойств живой материи. Аминокислоты – это даже не белок, это всего лишь кирпичики, из которых состоит белок. Как нельзя утверждать, что если у тебя есть десяток кирпичей, то ты уже имеешь готовый дом, так было бы большим преувеличением сказать, что эксперимент Миллера подтверждает гипотезу самопроизвольного зарождения жизни.

, – отмечал Ноам Лаав. – . «При слегка восстановительных условиях эксперимент Миллера не производит ни аминокислот, ни даже химических элементов, которые могут служить предшественниками других важных биополимерных „структурных элементов“ Более того, пока не опубликовано ни одного геохимического доказательства для существования первичного бульона. Действительно, многие исследователи бросили вызов концепции первичного бульона, обращая внимание на то, что даже если он существовал, концентрация органических структурных элементов в нем была бы слишком маленькой, чтобы быть значимой для пребиотической эволюции» 80

Уже в семидесятые годы ХХ века многие прежние сторонники гипотезы Опарина, не исключая и самого Стэнли Миллера, осознали тщетность попыток доказать эту теорию и пересмотрели свои взгляды.

, – констатировал известный британский математик и астроном сэр Фред Хойл. «Вероятность формирования жизни из неживой материи – один к числу с сорока тысячами нулей. …Этого достаточно, чтобы захоронить Дарвина и всю его теорию эволюции» 81

Сегодня большинство биологов и биохимиков признают Закон биогенеза.

Тайна Голема

По одному комку глины узнается все сделанное из глины.

Видоизменение – лишь имя, основанное на словах, действительное же – глина.

Чхандогья – упанишадаЕсли наука зашла в этом вопросе в тупик, может быть Откровение даст подсказку?

Многие тексты Откровений указывают на генетическую связь живых существ с… глиной (иногда речь идет об иле или земле, но по сути это то же самое, что глина). Глина представляет собой мелкоизмельченную минеральную субстанцию, пылевидную в сухом состоянии и пластичную при увлажнении. Говоря иначе – это смесь «земли и воды», из которых состоит «минеральное царство». Глина с полным правом может служить собирательным образом неорганической природы.

Древние египтяне изображали в своих священных папирусах и на стенах гробниц бога Хнума в образе гончара, вылепливающего человека из горшечной глины.