полная версия

полная версияВладимир Иванович Герье: у истоков высшего женского образования

При всех выдающихся академических достоинствах и Ключевского, и Герье Кизеветтер акцентирует внимание на их недостатках, проистекающих, в его понимании, из изъянов характеров, ставших следствиями сложного жизненного пути.

Это напрямую относилось к личности Ключевского: «…Ключевский брал с бою свои успехи: жизнь немало ломала его, ушибала его своими острыми углами <…> Он отличался сложной и утонченной духовной организацией, которая отпечатлевалась на его нервно-подвижном лице. Это был человек-мимоза. Он был недоверчив до мнительности. Малейшая детонация в отношениях, какое-нибудь случайно сорвавшееся не совсем удачное слово мгновенно коробили его, и он съеживался и уходил в себя…» [2, с. 55].

Еще более сложным характером, в восприятии Кизеветтера, обладал Владимир Герье: «Его «кислое лицо» и наводило трепет на студентов. И, в сущности, совершенно напрасно. Как я в том убедился из последующих с ним сношений, эта «кислота» в значительной мере проистекала из ненаходчивости Герье. Обладая умом живым и острым, он в то же время был чрезвычайно ненаходчив, быстро терялся и начинал сердиться на собеседника за собственную растерянность. Надо было незаметно ему помочь, и тогда все шло как по маслу <…>

<…> Впрочем, характер Герье был строптивый, капризный и язвительный. Тяжелый он был человек. Когда к нему собирались его ученики, среди которых были люди самых разнообразных возрастов, его домашние ревностно наблюдали за тем, чтобы в разговорах не поднималось таких тем, которые могли бы рассердить Владимира Ивановича. И уже заранее было условлено, что как только кто-нибудь из домашних прикоснется рукою к лампе, это значило, что надо было немедленно менять тему разговора. И бывали вечера, когда огонь в лампе приходилось поправлять очень часто. Противоречить Герье было рискованно <…> Робели перед Герье чрезвычайно не только студенты, но и такие его ученики, которые сами уже занимали кафедры» [Там же, с. 56–57].

При всех проблемных неоднозначностях своих персон оба выдающихся ученых обладали двумя огромными достоинствами: преданной любовью к науке, которой они служили, и безграничной заботой о тех своих учениках, которых они признали и оценили.

В воспоминаниях Кизеветтера есть такой отзыв о Ключевском: «…Приобрести его доверие было весьма нелегко. Зато когда наконец лед был сломан, вы получали истинно чарующее наслаждение от общения с этим бездонно умным, беспредельно талантливым, по внешности колючим, а в сущности в высшей степени добрым человеком. Он был добр не на словах, а в делах. Я знаю случаи, когда после продолжительного заседания он, не пообедав, ехал на окраину города и уже старческими ногами взбирался по лестнице в студенческую мансарду для того, чтобы поскорее сообщить студенту благоприятное для его дела постановление факультета…» [Там же, с. 55].

В.И. Герье в декабре 1894 г. заступился за студентов, изгнанных из Московского университета за обструкцию, устроенную как раз В.О. Ключевскому за его брошюру, посвященную Александру III., причем в этом нелепом конфликте Владимир Иванович проявил принципиальность, приняв сторону не своего друга и соратника, а незаслуженно пострадавших студентов. Позиция ученого вызвала недовольство руководства университета. «…Наметилась явная конфронтация между сторонниками строгой системы наказания студентов с ректором П.А. Некрасовым во главе и так называемой либеральной профессурой, которую представлял В.И. Герье…». Этот конфликт подробно описан в монографии Д.А. Цыганкова [5, с. 92–96].

Можно сопоставить стили руководства научными объединениями, которые отличали двух корифеев. Ключевский во главе Общества истории древностей российских являл во многом собой «театр одного актера», в то время, как предводительство Герье Историческим обществом при Московском университете отличалось основательностью, но при этом сухостью, педантичностью и временами – чопорностью [2, с. 58–59].

Совершенно контрастно выглядят два академических столпа в общественно-политическом плане. Прежде всего, по своим взглядам они оба были прогрессивны для своей эпохи, особенно в вопросах развития народного просвещения, но Василий Осипович выглядел ярко выраженным либералом, близким по духу кадетам, в то время как Владимир Иванович сочетал октябристский умеренный конституционализм с консервативными ценностями, причем в конце своей жизни, подавленный революционной стихией, он окончательно разочаровался в либерализме и перешел на традиционные подходы.

Ключевский почти никогда не вовлекался в публичную политику, за исключением его не сложившегося членства в I Государственной Думе, бесплодного сотрудничества с кадетской партией и выросшего из него конфликта со своим учеником П.Н. Милюковым.

«…В противоположность Ключевскому, Герье всегда принимал широкое участие в общественной работе. Он много работал в Московской городской думе, где в течение долгих лет состоял гласным. Имел склонность к публицистике. Некогда провел блестящую кампанию в защиту университетской автономии. Уже маститым старцем в период первой, второй и последующих Государственных дум он с пылом молодости принял участие в политической полемике, печатал многочисленные статьи в газетах и целые памфлеты в виде брошюр, в которых в качестве правоверного октябриста нападал на кадетскую партию <…> Характерной особенностью его как общественного деятеля было постоянное влечение к творческому почину. Он любил и умел создавать новые сложные организации. В городском управлении он являлся одним из энергичных создателей попечительств о бедных. В деле высшей школы крупной заслугой его было создание в Москве Высших женских курсов…» [Там же, с. 57].

И здесь, в своих воспоминаниях, А.А. Кизеветтер достаточно оригинально пытается объяснить парадокс В.И. Герье, ставший драмой, а возможно, и трагедией всей его жизни: как человек, отдавший весь свой энтузиазм и волю созданию, а затем и возрождению МВЖК, оказался за бортом своего детища. В его понимании, «…Герье обладал драгоценным свойством, которое давало ему возможность преодолевать многочисленные препятствия, встающие обыкновенно на пути создания новых, небывалых ранее общественных опытов. Герье в высшей мере обладал цепкостью и железной настойчивостью. Его упорную волю невозможно было сломить той системой затяжек, хитросплетенных экивоков, невыполняемых обещаний, которая доводит до изнеможения и заставляет бросать начатое дело людей пылких, но не имеющих выдержки.

Несколько лет существовали в Москве частные Высшие женские курсы профессора Герье. Потом они были закрыты по распоряжению правительственной власти <…> Герье и не думал отступиться от своей идеи. Он стал выжидать благоприятного момента. Через несколько лет он поднял дело о создании в Москве уже не частных, а государственных высших женских курсов. Тут надо было по каплям продолбить камень. Герье и насел на Министерство народного просвещения со свойственным ему упорством. Не смущаясь ни отказами, ни всякого рода осложнениями, ни бесконечной преднамеренной волокитой, он все ездил в министерство. И наконец все почувствовали, что отделаться от этого человека невозможно. Своей настойчивостью он переупрямил самых упорных министерских стародумов и добился своего.

Но, создав с таким упорством новое учреждение, Герье, лишь только становился во главе своего создания, немедленно начинал сам его подтачивать, вследствие полного неумения вести общественное дело как-нибудь иначе, кроме как в формах патриархального личного самовластья. На своих частных Герьевских женских курсах он держал себя как всеобщий дедушка, но строгий и требовавший безусловного себе повиновения. Рассердившись на курсисток, он иногда запирал наполненную курсистками аудиторию на ключ и ходил по коридору, выдерживая заключенных, как расшалившихся детей, под замком. Ко всему этому все относились благодушно, как к старческим причудам. А коллеги Герье, читавшие на его курсах лекции, охотно предоставляли ему всю полноту власти, не думая вмешиваться в его распоряжения: ведь это было частное, личное предприятие Герье. Но Герье и став директором государственных женских курсов перенес туда целиком все свои патриархально самовластные повадки. Устав, формально утвержденный, не соблюдался, совет профессоров не созывался. Немудрено, что на этой почве возникли острые неприятности, и в конце концов Герье должен был покинуть им же созданное учреждение. Со стороны Герье в таких действиях не было никакой злой воли. Он просто не мог поступать иначе, не переродившись заново…» [2, с. 57–58].

Из приведенных фактов можно сделать вывод о том, что Герье и Ключевского связывала искренняя дружба, на которую указывали все их современники. Правда, следует отметить, что в своих межличностных отношениях каждый из них демонстрировал особые черты собственного характера и своеобразие темперамента: Владимир Иванович – сдержанность и твердость, а Василий Осипович – ироничность и инициативность.

На основе их взаимных симпатий, понимания и поддержки выросло многолетнее профессиональное сотрудничество в стенах Московского университета и Московских высших женских курсов. При этом из косвенных источников можно судить о некоем соперничестве между двумя выдающимися историками, вырастающем из существенного различия между методами и стилями их преподавания. Очевидно, что такая профессиональная конкуренция и такое академическое своеобразие только обогащали историческую науку и университетское преподавание на благо тогдашних студентов и профессоров, равно как и их сегодняшних наследников.

Литература1. Антощенко А.В. Das seminar: немецкие корни и русская крона (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами во второй половине XIX в.) / А.В. Антощенко // «Быть русским по духу и европейцем по образованию»: университеты Российской империи в общеобразовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII–начала XX в. / отв. сост. А.Ю. Андреев; отв. ред. серии А.В. Доронин. – М.: РОССПЭН, 2009.

2. Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий: (Воспоминания 1881– 1914) / А.А. Кизеветтер. – М.: Искусство, 1996. – 396 с.

3. Свешников А.В., Антощенко А.В. Исторический семинарий как место знания / А.В. Свешников, А.В. Антощенко // Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / отв. ред. А.Н. Дмитриев. – М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2012.

4. Цыганков Д.А. Профессор Герье и его ученики / Д.А. Цыганков. – М.: РОССПЭН, 2010. – 501 с.

5. Цыганков Д.А. Семинар как место исследования в Московском университете второй половины XIX в. / Д.А. Цыганков // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. – 2014. – Вып. 4 (59).

Научные и общественно-политические работы В.И. Герье в собрании редких книг Государственного Дарвиновского музея

Калачева И. П.,

заведующая сектором архивных фондов Государственного Дарвиновского музея

irakal7@yandex.ru

Аннотация: В статье впервые сделан обзор научных и общественно-политических работ В.И. Герье из собрания фонда редкой книги Государственного Дарвиновского музея и изложена история самого собрания. Также впервые представлен владельческий экслибрис В.И. Герье и предложена авторская версия его расшифровки.

Ключевые слова : В.И. Герье, научные работы, обзор, Дарвиновский музей, экслибрис, расшифровка.

Abstract: The paper resresent first an overview of the scientific and public-political works of V.I. Guerrier from the collection of the rare books Fund of the State Darwin Museum and learn about the interesting history of the collection itself. Also for the first time submitted owner’s bookplate, V.I. Guerrier and the author’s version decrypt it.

Keywords: V.I. Guerrier, research, review, Darwin Museum, bookplates, decryption.

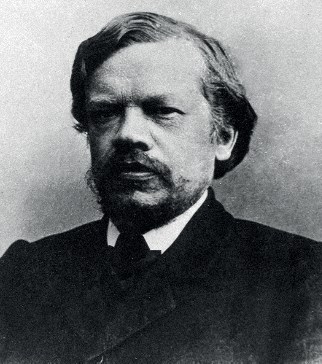

В собрании редких книг Государственного Дарвиновского музея находятся 19 работ Владимира Ивановича Герье на научные и общественно-политические темы. Очень интересна история появления этих книг из библиотеки Герье в Дарвиновском музее. С большой долей вероятности мы можем предположить, как это произошло. В 1907 г. А.Ф. Котс (рис. 1), в то время выпускник Московского Университета, был рекомендован профессором М.А. Мензбиром на кафедру зоологии и сравнительной анатомии для подготовки к профессорскому званию, дающему право на преподавание в высшей школе.

Рис. 1. А.Ф. Котс (1880–1964) – основатель (1907) и первый директор (1907– 1964) Государственного Дарвиновского музея.1911

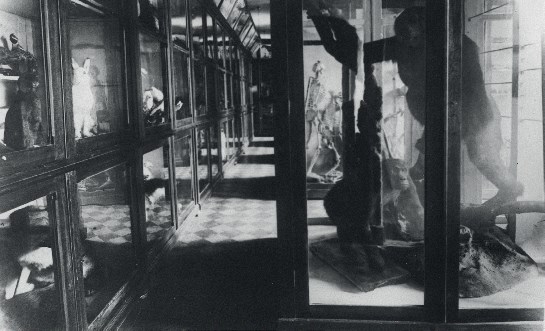

Почти одновременно А.Ф. Котс приглашается С.А. Чаплыгиным (рис. 2), в то время директором МВЖК, на должность помощника преподавателя на отделение естествознания физико-математического факультета Московских высших женских курсов для ведения практических занятий по зоологии, а также чтения лекций. Александр Федорович это приглашение принял. Темы своих первых лекций «Демонстрационный курс лекций по эволюционному учению» и «Анатомия человека» с эволюционной точки зрения он сопровождает наглядными пособиями из собственных коллекций (рис. 3).

Рис. 2. С.А. Чаплыгин (1869–1942) – русский и советский математик и механик; директор МВЖК (1905–1911)

В этом же году он приступает к организации, а вернее сказать, к легализации Музея эволюционной истории, начав систематическое собирание коллекции для иллюстрации эволюционного учения Дарвина. C октября 1907 г. Музей начинает свою официальную историю при МВЖК, но название его тогда ещё было условным. Впоследствии он стал называться Дарвиновский музей.

Рис. 3. Новое здание МВЖК на Девичьем поле. 1911

Его основатель А.Ф. Котс активно вливается в коллектив преподавателей Курсов. Со временем коллекции Музея разрастаются, его популярность растёт и Котс переезжает в новое здание на Девичьем поле, а после революции в 1918 г. получает в полное своё распоряжение даже часть здания МВЖК и статус самостоятельного культурного учреждения, подчиняющегося Народному комиссариату просвещения РСФСР (рис. 4).

Рис. 4. Помещение Дарвиновского музея в новом здании МВЖК. 1913

Во время Октябрьской революции 1917 г., по воспоминаниям А.Ф. Котса как непосредственного очевидца событий, в здании МВЖК царил настоящий хаос. Без перерыва проходили митинги и собрания, по коридорам перемещались группы вооружённых лиц, солдат и матросов-анархистов, просто праздношатающихся. Куда-то подевались все привратники и другой технический персонал. Преподаватели не понимали, что происходит, и что нужно и можно делать в такой ситуации.

А.Ф. Котс ревностно охранял имущество музея, в то время как другие помещения и аудитории переоборудовались под разные сиюминутные цели, вещи из них выносились и сваливались в коридорах. В таких условиях часть научных работ основателя и первого директора МВЖК Владимира Ивановича Герье была каким-то образом перемещена в комнату, принадлежавшую музею, и в целости и сохранности пролежала много лет в специальной папке из очень плотного картона, пока при переезде в новое здание на ул. Вавилова, д. 57 в 1994 г. не была обнаружена среди других архивных документов. Не исключено, что эти материалы умышленно «не находились» раньше. Их просто припрятали. Я больше всего склоняюсь именно к этой версии. Пользуясь теснотой старого здания музея и невозможностью разместить все документальные материалы должным образом, просто скрывались «до лучших времен», когда значение этих документов можно будет оценить по достоинству. Работы Герье сохранены и приняты на постоянное хранение в основной музейный фонд.

Государственный Дарвиновский музей исполнил главный свой долг – сохранил, принял на государственный учёт и ввёл в научный оборот работы выдающегося учёного, общественного и политического деятеля, члена-корреспондента Петербургской АН (1902), профессора всеобщей истории Московского университета (1868-1904) – В.И. Герье.

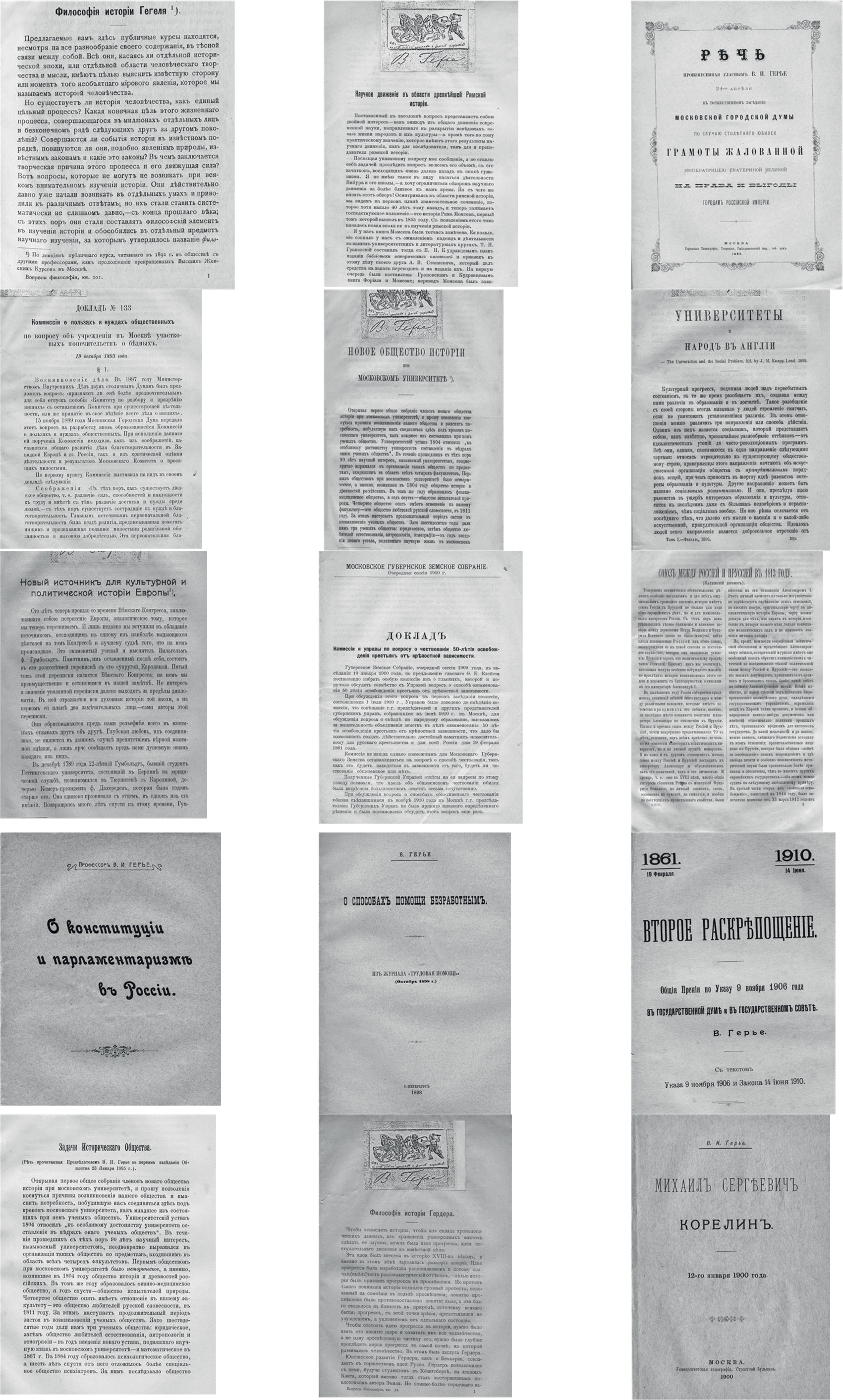

Что же это за работы? Прежде всего, это «Положение о Высших женских курсах в Москве и речи, произнесённые при открытии курсов 1 ноября 1872 г. профессорами Московского университета св. [священником] А.М. Иванцовым-Платоновым, С.М. Соловьёвым и В.И. Герье». Папка также хранила книги, брошюры, лекции и доклады, написанные Владимиром Ивановичем в разные годы. Поражает широта научного кругозора учёного, глубина его исследовательской мысли. Это такие солидные труды по истории и философии зарубежных стран, как: «Лейбниц и его век», 1868 г.; «Философия истории Гегеля», 1910 г.; «Научное движение в области древнейшей Римской истории», [1898] г.; «Университеты и народ в Англии», 1896 г.; «Философия истории Гердера», 1896 г.; «Союз между Россией и Пруссией в 1813 году», 1877 г.; «Новый источник для культурной и политической истории Европы», 1916 г. Ряд статей В.И. Герье посвятил изучению исторического прошлого России. Это – «Второе раскрепощение. Общие прения по Указу 9 ноября 1906 года в Государственной думе и в Государственном совете: с текстом указа 9 ноября 1906 года и Закона 14 июня 1910», 1911 г. Издание включает 232 страницы и посвящено тщательному анализу законодательных актов того времени. Далее идут работы «О конституции и парламентаризме в России», 1906 г. и объёмистая «Речь, произнесённая Гласным В.И. Герье 21-го апреля на торжественном заседании Московской городской думы по случаю столетнего юбилея Грамоты, жалованной Императрицею Екатериной Великой на права и выгоды городам Российской Империи, 1885 г.». В качестве председателя Общества истории при Московском университете учёный опубликовал брошюры «Задачи Исторического общества», 1896 г. и «Новое общество истории при Московском Университете», 1895 г. Отдельно стоит упомянуть воспоминания о русском историке, ученике В.И. Герье Михаиле Сергеевиче Корелине, вышедших в 1900 г. Любопытное издание «О способах помощи безработным 1898 г. – своеобразное разъяснение-комментарий к действующим законам. В качестве Гласного Московской Городской Думы В.И. Герье выступал по различным актуальным темам. В папке мы нашли «Доклад №133 Комиссии о пользах и нуждах общественных по вопросу об учреждении в Москве участковых попечительств о бедных», 1893 г. и «Доклад Комиссии и управы по вопросу о чествовании 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости», 1910 г. В популярном жанре полемической статьи написана работа «Наш Аргонавт. По поводу новых статей г. Любимова в „Русском вестнике“» (1875 г.), где В.И. Герье выступает с критикой позиции Н.А. Любимова, русского физика, автора научных, научно-популярных и литературных работ, члена совета министра народного просвещения (1882). (рис. 5–19). Также есть работы других авторов из его библиотеки и одна работа с дарственной надписью В.И. Герье.

Безусловно, многие названные издания можно найти в других научных библиотеках. Но чем же так примечательны именно эти экземпляры работ автора и почему мы безошибочно можем судить об их принадлежности В.И. Герье? Об этом со всей определённостью свидетельствует владельческий экслибрис, помещённый на каждой из всех перечисленных работ (рис. 20). Это о многом говорит исследователям. Во-первых, о принадлежности их личному собранию или библиотеке Герье. Во-вторых, о том, что он неоднократно брал их в руки, дорожил ими, что делает эти книги не только научными работами, но и артефактами, имеющими историческую ценность.

Рис. 5–19. Научные работы, речи, статьи В. И. Герье. 1868–1916-е

Рис. 20. Владельческий экслибрис В. И. Герье

Сам экслибрис, состоящий из весьма интересного изображения древних воинов в пылу сражения, также представляет немалый интерес и загадку для исследователей: двое воинов на конях, а двое пеших – с оружием в руках.

Причём бесстрашно нападают на всадников явно пехотинцы, вооружённые, на мой взгляд, мечами из бронзы. Хотя по логике должно быть наоборот, а всадники, обороняясь, отступают. Может быть, они и вовсе действуют сообща против врага, изображение которого не попало на рисунок. Сюжет интересный и даже, можно сказать, захватывающий. Древнему художнику удалось передать весь накал страстей этой яростной схватки. Не удивительно, что Герье-историк использовал его для своего владельческого экслибриса. Предполагаю, что это этрусские воины (I-е тыс. до н.э.). Надпись, как в своей работе «Научное движение в области древнейшей Римской истории» указывает В.И.Герье, возможно, сделана на карфагенском или финикийском языке. Глядя на этот экслибрис, ещё есть, над чем поразмышлять…

В завершении хотелось бы привести цитату из работы В.И. Герье «Союз между Россией и Пруссией в 1813 году», которая меня очень впечатлила, хотя мы понимаем, что все работы учёного нужно читать и перечитывать по несколько раз:

«…Более верное и полное знакомство с историей и политикой прошлых лет не только не вредит интересам государства, но могущественно содействует им, пробуждая и просвещая национальное сознание».

Литература1. Герье В.И. Второе раскрепощение. Общие прения по Указу 9ноября 1906 года в Государственной думе и в Государственном совете: с текстом указа 9 ноября 1906 года и Закона 14 июня 1910 / В.И. Герье. – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. – 232 с.

2. Герье В.И. Доклад №133 Комиссии о пользах и нуждах общественных по вопросу об учреждении в Москве участковых попечительств о бедных / В.И. Герье. – СПб.: Гор. тип., 1893.

3. Герье В.И. Доклад Комиссии и управы по вопросу о чествовании 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости / В.И. Герье. – М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1910. – 28 с.

4. Герье В.И. Задачи Исторического общества / В.И. Герье. – М., 1896. – 16 с.

5. Герье В.И. Лейбниц и его век / В.И. Герье. – СПб.: Печатня В. Головина, 1868. – 590 с.

6. Герье В.И. Михаил Сергеевич Корелин / В.И. Герье. – М.: Университетская тип., 1900. – 47 с.

7. Герье В.И. Научное движение в области древнейшей Римской истории / В.И. Герье. – М.: Издания Исторического общества при Московском университете, [1898]. – С. 37–74.

8. Герье В.И. Наш Аргонавт / В.И. Герье // Вестник Европы. – Т. 4. – август. – СПб.: Тип. С. Г. Слюсаревского, 1875. – С. 741–764.

9. Герье В.И. Новое общество истории при Московском Университете / В.И. Герье // Вестник Европы. – 1895. – С.433–446.

10. Герье В.И. Новый источник для культурной и политической истории Европы / В.И. Герье. – М.: Издания Исторического общества при Московском Университете. – 1916.– №1. – С. 5–26.

11. Герье В.И. О конституции и парламентаризме в России / В.И. Герье. – М.: Типография «Русского Голоса (Н.Л. Казецкого)», 1906. – 31 с.

12. Герье В.И. О способах помощи безработным / В.И. Герье. – СПб.: Гос.тип., 1898. – 55 с.

13. Герье В.И. Речь, произнесенная гласным В.И. Герье 21-го апреля в торжественном заседании Московской городской думы по случаю столетнего юбилея Грамоты жалованной Императрицею Екатериной Великой на права и выгоды городам Российской Империи / В.И. Герье. – М.: Гор.тип.,1885. – 34 с.

14. Герье В.И. Союз между Россией и Пруссией в 1813 году / В.И. Герье. – СПб.: С.Н. Шубинский, 1877.

15. Герье, В.И. Университеты и народ в Англии / В.И. Герье // Вестник Европы. – Т. 1. – СПб.: М.М. Стасюлевич, 1896. – С. 465–494.

16. Герье В.И. Философия истории Гегеля / В.И. Герье // Вопросы философии. – Кн. 101. – М.: А.А. Абрикосов, Тип. Т-ва «И.Н. Кушнерев и Ко», 1910. – С. 1–48, 125–179, 457–487.

17. Герье В.И. Философия истории Гердера / В.И. Герье // Вопросы Философии и Психологии. – 1896. – №3 (33). – С. 374–404.

18. Иванцов-Платонов А.М., Соловьев С.М., Герье В.И. Положение о Высших женских курсах в Москве и речи, произнесенные при открытии курсов 1 ноября 1872 года профессорами Московского университета А.М. Иванцовым-Платоновым, С.М. Соловьевым и В.И. Герье / А.М. Иванцов-Платонов, С.М. Соловьев, В.И Герье. – М.: Университетская тип., 1872. – 30 с.

Курянки – слушательницы Московских женских курсов

Алфимова Т. Н.,

учитель истории, обществознания