полная версия

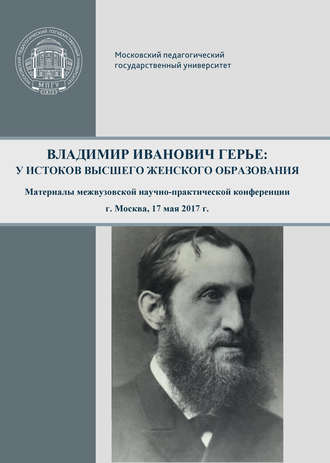

полная версияВладимир Иванович Герье: у истоков высшего женского образования

В истории отечественной науки, пожалуй, найдется немного молодых ученых, чьи магистерские диссертации имели столь же широкий общественный резонанс. Среди наиболее известных научных фактов назовем диссертацию отца Владимира Соловьева – историка Сергея Михайловича и магистерскую диссертацию Павла Николаевича Милюкова, впрочем, последняя была замешана на интриге противостояния соискателя своему учителю – В.О.Ключевскому. Скорее всего, слушательницам-курсисткам это не было известно.

Соловьев приступил к чтению лекций три года спустя после открытия курсов, у которых еще не было Устава, а учебные планы находились в стадии становления. Тему Соловьев выбирал сам и выбрал философию Платона. Первая лекция Владимира Сергеевича Соловьева на курсах Герье состоялась 14 января 1875 г., то есть на две недели раньше лекторского дебюта молодого доцента в Московском университете.

Об изложении Соловьевым философских взглядов Платона слушательницам исследователи судят по конспекту первой лекции от 14 января 1875 г., приведенной в воспоминаниях Елизаветы Михайловны Поливановой (1854–?), а также на основании записи двух первых лекций от 14 и 28 января 1875 г. другой курсистки – Ольги Михайловны Коваленской (1855–1903). Ольга Михайловна была художницей, позднее она вышла замуж за младшего брата В.С. Соловьева – Михаила (1862– 1903). Герье предоставил Соловьеву свободу преподавания: «чтобы не стеснять его», и присутствовал на его лекции только раз. «Не помню, о чем именно он тогда читал. Но я хорошо помню, – продолжал Герье, – чарующее впечатление, которое он производил своей элегантной фигурой, красивым лицом, устремленным вдаль, несколько прищуренными темными глазами, бледностью лица и немного дрожащим голосом. Он был настоящий провозвестник Платона…» [6, с. 83]. Сам В.И.Герье читал курсисткам «Историю цивилизации древних народов».

Соловьев начал знакомство курсисток с античной философией, выбрав для этого тему о человеке смеющемся. Посвятив ему первую лекцию, он обратил внимание на важнейшее свойство человеческой природы. Проблема оказалась неожиданной и заинтересовала аудиторию. В противовес определению Аристотеля человека как животного общественного, полный задора молодой философ рассмотрел человека как животное смеющееся, как-то сразу наладив контакт с аудиторией.

Алексей Федорович Лосев (1893–1988), часть жизни которого также оказалась связанной с преподаванием в МГПИ (ныне – МПГУ), в исследовании «Владимир Соловьев и его время» внимательно рассмотрел суждение Соловьева, записанное Поливановой и приведенное биографом В.С. Соловьева С.М. Лукьяновым. Соловьев не остановился на характеристике способности человека смеяться, природу которой объяснял другой способностью человека – способностью к познанию мира и критическому отношению к физическим явлениям и предметам. В этой особенности он видел еще и корень поэзии и метафизики. «Так как поэзия и метафизика свойственны только одному человеку, то человек может быть также определен, как животное поэтизирующее и метафизирующее» [2, с. 37].

«Неиссякаемый юмор и светлая веселость», по словам близкого с «догимназических времен» друга Соловьева философа Льва Михайловича Лопатина (1855–1920), присущая Владимиру Сергеевичу, проявляла себя в его лекторской практике в полной мере.

И вместе с тем Соловьев делился сокровенным. Истины древнегреческих философов в его изложении звучали современно и ориентировали слушательниц на «пост умственный – воздержание от односторонней деятельности ума, от бесплодной и бесконечной игры понятий и представлений, от нескончаемых вопросов, без толку и цели предлагаемых». Лектор напоминал слушательницам изречение Гераклита: «многознанье уму не научает». В качестве духовных основ жизни лектор предлагал тишину, смирение, христианскую ясность мысли и простоту языка. Учтем, что это читалось почти своим ровесницам «семидесятницам». Лиза Поливанова была моложе лектора всего на один год, Ольга Коваленская – на два.

Общение было не только в стенах курсов. В.С. Соловьев, по свидетельству современников, был частым посетителем собраний «шекспиристов» у Л.М. Поливановой и других участников кружка, с большинством членов которого он находился в дружеских отношениях. Члены кружка играли драмы Шекспира, устраивали шуточные спектакли, ставя на них пьесы своего собственного сочинения. Любитель и мастер хохотать, ценитель Козьмы Пруткова, Соловьев сам был автором некоторых произведений в пародийном духе и проявил к спектаклям курсисток и студентов симпатию и поощрял их [7, с. 58-67].Читая на женских курсах один час в неделю историю греческой философии, параллельно с более сложным университетским курсом философии, Соловьев усиленно занимался изучением жизни и творчества Платона. Своими наблюдениями он делился со слушательницами. Курсистки получали знания, основанные на наблюдениях и размышлениях Соловьева.

Владимир Соловьев объяснял курсисткам, что теория идей Платона составляет основное содержание, основную истину греческой философии. Платонова истина, по Соловьеву, представляется для обыкновенной точки зрения фантастической областью. Он обращал внимание, что в философской литературе платоническую философию нередко оценивают с тех точек зрения, которые сам Платон отвергал. Зрелый Соловьев осознает ту грань, которая разделяла Платона и христианство, отвлеченный идеализм и религию боговоплощения и покажет крушение попыток Платона. В период увлечения Платоном, которое Соловьев переживал в молодости, он не случайно увлекался творчеством М.Ю. Лермонтова. «Соловьев объяснял диалоги Платона, – вспоминал В.И. Герье, – причем читал в переводе и отрывки из диалогов. Не могу сказать, что более очаровывало слушательниц: древнегреческий мудрец или юный истолкователь его: думаю, что скорее последний…» [6, с. 83].

Чтение лекций по истории древнегреческой философии на курсах Герье имело принципиальное значение для творческой эволюции самого В.С. Соловьева и осталось в памяти большинства слушательниц, побуждая их к активному жизненному творчеству. При этом реакция слушательниц на лекции В.С. Соловьева была разной. Наряду с курсистками, испытывавшими обаяние и влияние философских идей, «темпераментной хватки мысли» лектора, были девушки, принципиально не принявшие идеализм молодого преподавателя. Произошло столкновение «миссии идеализма» Соловьева с материалистическими и озитивистскими представлениями ряда слушательниц. Сам В.С. Соловьев разочаровался, по словам А.Ф. Лосева, «в своем недолгом атеизме», который он переживал в возрасте 13–16 лет как особого рода религиозную веру, благодаря изучению текстов Спинозы [2, с. 30]. Он был человеком впечатлительным, и жизненные ощущения лишь активизировали мыслительный процесс. Сестра философа Лопатина – Екатерина Михайловна Ельцова (ее псевдоним) писала, что «передовая и радикальная молодежь» «отступилась» от Соловьева, «когда он весь отдался вопросам религиозным, и не в силах была усвоить их» [1, с. 143].

Вопрос о содержательной стороне преподавания В.С.Соловьева на курсах Герье не представляется возможным рассмотреть столь же подробно, как его курс на Бестужевских курсах, план которого был опубликован. Вместе с тем авторы, пишущие о петербургском периоде работы Соловьева на ниве высшего женского образования, в свою очередь, испытывают недостаток в источниках, описывающих общую атмосферу его лекций и характер контактов лектора с аудиторией. Видимо, среди петербуржских слушательниц не нашлось столь же талантливо владевших пером, как Е.М. Поливанова. Да и сам В.С. Соловьев писал матери, с присущей ему тонкой иронией, о петербургских курсистках, что «слушательницы отличаются большим количеством и малою красотой».

Преподавательская работа на высших женских курсах предоставляла В.С. Соловьеву возможность реализации озвученной им мысли о совершенствовании земной реальности и осуществления миссии философского идеализма. Преподавание на курсах Герье относится к начальному этапу теократического периода размышлений В.С. Соловьева. Он считал, что священник направляет, царь управляет, а пророк исправляет. Пророк для Соловьева – это свободный проповедник и учитель. А преподавание составляет связующее звено между наукой и обыденным сознанием, в случае курсов Герье – курсисток. Молодой философ Соловьев смотрел на свои лекции молодым слушательницам как на акт миссионерства. Подобно Сократу, он верил, что «истина возникает в каждой душе» [5, с. 174].

Философу была духовно близка задача улучшения земного мира. Ее решение требовало от человека действенной общественной позиции. В.С. Соловьев начал реализовывать ее в лекционной деятельности в Москве, продолжил в Петербурге, там она и обрела общественное звучание в своей пророческой части, сопоставимое в общественном сознании эпохи 1870-х гг. только с речами Ф.М. Достоевского, о чем оставлены многочисленные свидетельства современников. Тем не менее, курсы Герье стали своеобразным «полигоном» обретения опыта работы Соловьева с женской аудиторией, нацеленной на получение высшего образования, вдохновляющим моментом активизации мыслительных процессов для самого лектора. Вероятно, в том числе и благодаря чувству, хотя и безответному, В.С. Соловьева к курсистке Елизавете Михайловне Поливановой, оставившей красочные описания лектора В.С.Соловьева, его внешности и манеры чтения лекций, их содержания. Силу переживаний поэтическая натура Соловьева запечатлела в своих стихах.

Курс, разработанный В.С. Соловьевым для московских курсисток, стал основой для его лекционного курса курсисткам К.Н. Бестужева-Рюмина в Петербурге. Лекции бестужевкам после переезда Соловьева в Петербург в 1877 г. оказались более длительными, чем у Герье. Сочетание философской и актуальной общественно-политической проблематики в петербургских лекциях имели более широкий общественный резонанс, чем московские лекции Соловьева. Тем не менее, московский лекционный период был важен как исток и основа, имевший затем динамичное продолжение. Отметим, что если в дальнейшем в отношениях В.С. Соловьева и К.Н. Бестужева-Рюмина наблюдалось охлаждение, то отношения с В.И. Герье остались неизменно теплыми и доверительными. На похоронах Соловьева переживший его Герье сказал: «Радость и надежду всегда приносил ты с собой, Владимир Сергеевич» [6, с. 81].

В.С.Соловьев внес лепту в формирование типа профессора, о котором его духовный наследник А.А. Блок скажет как об общественной фигуре, проявившей себя в 1880-х – 1890-х гг. Он «берег Россию», той «светлой силой, которая питала мальчиков и девочек 80-х – 90-х гг.». Это имеет отношение и к слушательницам высших женских курсов.

По наблюдению современников, уже тогда, в 1880-е – 1890-е гг. шла усиленная поляризация идейных настроений и достаточно активно проявила себя самоуверенная, полуобразованная часть разночинной интеллигенции, отлучившая Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева от передовой мысли, связав великие имена с ненавистным ей К.П. Победоносцевым и «черной сотней» [4, с. 7].

Завершая, отметим, что грандиозный масштаб личности В.С. Соловьева, его свободолюбие и самостоятельность мышления, стремительность духовного развития как религиозного мыслителя не умещались в рамки преподавания ни в Москве, ни в Петербурге.

Литература1. Книга о Владимире Соловьеве / Сост. Б. Аверин, Д. Базанова. – М.: Советский писатель, 1991. – 511 с.

2. Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время / А.Ф. Лосев. – М.: Молодая гвардия, 2009. – 616 с.

3. Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из арх. С. М. Лукьянова) / Публикация А. Шаханова // Российский архив. – 1992. – Вып. 2.

4. Поливанов М.К. Очерк биографии Г.Г. Шпета / М.К. Поливанов // Начала. – 1992. – №1.

5. Смирнов В.А. «Россию можно поздравить с гениальным человеком…». Послесловие к публикации плана курса / В.А. Смирнов // Вопросы философии. – 1989. – №6.

6. Соловьев С.М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция / С.М. Соловьев. – М.: Республика,1997. – 429 с.

7. Тихеев Ю.Б. Платон в философии В.С. Соловьева 1870-х гг. / Ю.Б. Тихеев // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. – 2011. – Вып. 3 (35).

В.И. Герье и В.О. Ключевский: история дружбы и профессионального сотрудничества

Засорин С. А.,

кандидат исторических наук, доцент, Директор Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета

zassorin@yahoo.com

Аннотация: В статье рассмотрены профессиональные и личные дружеские взаимоотношения В.И. Герье и В.О. Ключевского в процессе развития российской исторической науки позднего императорского периода, в преподавании исторических курсов в Московском университете и на МВЖК. С опорой на воспоминания современников сравниваются различные стили чтения лекций и проведения семинаров, присущие этим двум академическим корифеям, анализируются своеобразные черты их характеров.

Ключевые слова : поколения московской исторической школы, Московский университет, Московские высшие женские курсы, исторические общества, личные взаимоотношения Герье и Ключевского, сопоставление методики преподавания, манеры чтения лекций, особенности внедрения семинаров.

Abstract: The article examines the professional and personal friendly relations between V.I. Guerrier and V.Klyuchevsky in the process of development of the Russian historical science of the late imperial period, in the teaching of historical courses at Moscow University and at the Moscow School of Economics. Based on the memories of contemporaries, different styles of lecturing and holding a seminar are compared, inherent in these two academic luminaries, they analyze the peculiar features of their characters.

Keywords: the Moscow University, the Moscow Higher Women's Courses, historical societies, the personal relationships between Guerrier and Klyuchevsky, the comparison of teaching methods, the manner in which lectures are given, and the specifics of the introduction of seminars.

Судьбы двух выдающихся отечественных историков второй половины XIX – начала XX вв. Владимира Ивановича Герье и Василия Осиповича Ключевского постоянно и плотно пересекались. По мнению большинства исследователей, оба они относились ко второму поколению исторической школы, продолжавшему традиции Т.Н. Грановского и С.М. Соловьева. При этом, будучи моложе Герье на 4 года, Ключевский, являясь студентом историко-филологического факультета Московского университета в начале 1860-х гг., знал Владимира Ивановича как начинающего преподавателя. Этот факт отмечал в своих воспоминаниях их общий ученик А.А. Кизеветтер: «…Патриархом нашего факультета был Владимир Иванович Герье. Это была ходячая историческая реликвия. Шутка ли сказать: Герье являлся перед нами живым свидетелем эпохи Грановского, и мы в его лице имели общего учителя с самим Ключевским, который когда-то слушал его лекции!…» [2, с. 54–55].

В дальнейшем Герье и Ключевский работали бок о бок как профессоры Московского университета, Владимир Иванович – на кафедре всеобщей истории, а Василий Осипович – на кафедре русской истории. Интересно, что в административном плане они попеременно руководили друг другом. Так, в период 1887-1889 гг. Ключевский был деканом историко-филологического факультета и проректором университета. Со своей стороны, Герье, основав Московские высшие женские курсы в 1872 г., по-дружески пригласил Ключевского для параллельного преподавания в МВЖК, где Василий Осипович вел курс русской истории, а сам Владимир Иванович – курс всеобщей истории. Еще при жизни их исследовательские заслуги были высоко оценены современниками. В самом начале XX в. В.О. Ключевский и В.И. Герье были избраны членами-корреспондентами Императорской академии наук.

В воспоминаниях А.А. Кизеветтера даны очень яркие и подробные характеристики двух выдающихся историков как преподавателей. Ключевский изображен как профессор-виртуоз: «…Можно сказать безошибочно, что к концу вступительной лекции Ключевского все слушатели были влюблены в этого лектора-чародея. И затем весь его двухгодичный курс прослушивался с тем же напряженным и восхищенным вниманием. Этот курс пленял неотразимо необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушали этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким существенным дополнением к его словам служили виртуозные интонации его голоса <…> В Ключевском органически сочетались глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист. Вот почему он был поистине гениальным профессором…» [2, с. 47, 49]. Далее А.А. Кизеветтер пытается объяснить феноменальный успех Ключевского на кафедре сплавом глубокого творческого содержания и яркой выразительной формы: «…Чрезвычайно выпукло обрисовывалась взаимозависимость исторических явлений, и перед слушателем вырастала схема русской истории, законченная, стройная, пленяющая умственный взор выдержанностью всех своих линий. И в то же время от этой схемы не веяло мертвенной отвлеченностью, потому что <…> Ключевский не усекал факты на прокрустовом ложе предвзятой доктрины, но умещал в рамках своей схемы всю многообразную и порой противоречивую пестроту подлинных картин исторической жизни <…>

<…> Чутье жизненной действительности сказывалось весьма ярко и на форме его изложения. <…> Важную роль в составе его преподавательских приемов играли те высокохудожественные сравнения, которыми он любил расцветать свое изложение. И художественность этих сравнений, помимо их необычайной красоты и остроумной меткости, состояла в том, что они никогда не носили книжного, гелертерского характера, в их основе всегда лежала пристальная наблюдательность в круге житейской действительности. <…> И все это излагалось изумительным по точности и красоте языком, который так и сверкал своеобразнейшими и неожиданнейшими оборотами и мысли и слова. Из остроумных и поражающих своей меткостью афоризмов, определений, эпитетов, образов, которыми насыщен курс Ключевского, можно было бы составить целую книгу» [2, с. 49, 51, 53].

Совсем по другому, с иными преимуществами, изображен у Кизеветтера преподавательский стиль Герье: «…Его университетские курсы, несмотря на их некоторую старомодность, были очень полезны для слушателей. Они были составлены весьма педагогично. Курс римской истории открывался, например, обширным историографическим введением. Для первокурсников это введение было целым откровением. Перед нами открывалась яркая страница из истории исторической науки. Профессор вводил нас в избранное и поучительное общество корифеев исторической мысли <…> Герье читал просто, без всяких эффектов, неторопливо и размеренно, очень ясно и отчетливо излагая свою мысль» [Там же, с. 55].

Затем Кизеветтер стремится развенчать миф о якобы чрезмерной строгости и неадекватной придирчивости В.И. Герье: «…Он считался грозою факультета. О его строгости на экзаменах ходили целые легенды. И точно, он был требователен и, не довольствуясь тем, чтобы студенты заучивали его лекции, понуждал нас к знакомству с исторической литературой <…> Я должен сказать, что требования его были вполне разумны, да и в качестве экзаменатора он был вовсе не так страшен, как его малевали ходячие среди студенчества анекдоты <…> Правда, требования Герье были строги, но они были точно определенны. А те, кто хотя немного возвышались над обычными требованиями, наверняка могли рассчитывать на самую лестную оценку. Перед экзаменами Герье предлагал желающим принести на экзамен краткие письменные отчеты о прочитанных книгах из числа им рекомендованных» [Там же, с. 56].

Особую роль сыграли оба замечательных преподавателя во внедрении семинаров, или как их тогда называли «семинариев», из европейской традиции в российскую университетскую практику, но направленность и методика проведения этих форм занятий у них существенно отличалась друг от друга.

Владимир Иванович Герье стал фактически родоначальником обучающих семинаров как прикладного продолжения лекций, как интерактивной формы занятий, способной проконтролировать и развить знания и навыки студентов, особенно в изучении исторических источников.

«…Немаловажным условием внедрения исторических семинариев в российских университетах была ориентация на европейский опыт организации высшего образования, для которой стало характерным возрождение заграничных стажировок молодых российских преподавателей (с начала 1860-х гг.). Их массовый выезд за рубеж и знакомство с практикой обучения в европейских университетах (особенно в немецких) способствовали восприятию новых форм учебного процесса и семинариев среди них. Совокупность названных условий определила тот факт, что после не имевших долгосрочных последствий попыток его предшественников усилия В.И. Герье по введению семинарских занятий по истории увенчались успехом…» [3, с. 97].

Для Герье, как и для многих других передовых просветителей той эпохи, переломным оказалось личное постижение семинарского опыта Западной Европы, первоначально в ходе ознакомительной поездки 1862– 1865 гг. в Германию, Францию и Италию, а окончательно – во время исследовательской стажировки в Германии 1866–1868 гг.

«…Обычно в литературе о В.И. Герье отмечают, основываясь на его воспоминаниях, что определяющим для организации занятий был опыт его участия в семинарии Рудольфа Кёпке. Однако из отчета видно, что он знал и о принципах организации самостоятельной работы студентов именитым Леопольдом фон Ранке <…> Аналогичным образом стал проводиться семинарий В.И. Герье в Московском университете. Причем вначале ему пришлось столкнуться с необходимостью именно заставлять студентов работать самостоятельно, о чем сохранились свидетельства в его мемуарах. Когда в ответ на просьбу перевести и дать толкование отрывку студент Лебедев заявил: «А я не желаю», опешивший на мгновение молодой профессор нашелся и настоял на своем: «А вы пожелайте». Учитывая опыт немецких коллег, В.И. Герье в конце 1860-х гг. опубликовал сборник документов «Leges barbаrorum», ставший первым учебным пособием для проведения семинариев…» [Там же, с. 98].

Вводился и второй тип семинариев, инициированный С.М. Соловьевым. «У Сергея Михайловича Соловьёва развитию этой формы обучения в направлении научной подготовки способствовало то, что темы семинариев были сопряжены с их исследовательскими интересами. Семинарии были нацелены на подготовку конкурсных и кандидатских сочинений и посещались «добровольными участниками». Так же начинал ученик С.М. Соловьёва Василий Осипович Ключевский. Первоначально он использовал семинарии для углубленного изучения предмета по источникам («Русской правде», «Псковской судной грамоте», «Судебнику 1550 года» и др.).

Вместе с учеником В.И. Герье Павлом Гавриловичем Виноградовым, также с начала 1880-х гг. разрабатывавшим собственную методику проведения семинариев, они организовали параллельное изучение студентами «Русской правды» и «Lex Salica». Впоследствии, правда, В.О. Ключевский пошел по пути формирования системы семинариев, которые дополняли в виде спецкурсов его основной курс «Русской истории»: по источниковедению, историографии, методологии русской истории» [Там же, с. 99].

Таким образом, в итоге оба ученых пришли к обучающему формату семинаров, и благодаря их авторитету это нововведение закрепилось в отечественной преподавательской практике. Но, по мнению большинства очевидцев и исследователей, ни тот, ни другой не преуспели в данном деле. «Ключевский слишком заполнял семинарий собственными импровизациями. Тут каждое слово было драгоценно, – только лови налету блестящие искры научной мысли, – но на долю участников семинария доставалась более пассивная роль. Герье был ненаходчив и не умел придать семинарию характер коллективной работы» [2, с. 59].

Современный историк А.В. Антощенко признает инициатором введения семинарской системы подготовки в Московском университете В.И. Герье, считает неудачными опыты семинарских занятий С.М. Соловьева, Н.А. Попова, В.О. Ключевского, наиболее сильным организатором семинарских занятий в университете считает П.Г. Виноградова [1, с. 265]. «…Различие в подходе к семинариям двух лидеров исторической школы Московского университета в конце XIX – начале XX вв. в немалой степени объяснялось, как представляется, их личным опытом. В.О. Ключевский учился у С.М. Соловьева, когда еще не было семинарских занятий, а потом не имел возможности побывать в научной командировке за границей. П.Г. Виноградов прошел школу семинариев у В.И. Герье, а затем обогатил свой опыт в Германии…» [3, с. 99].

Но успех семинарской формы в ту эпоху оказался непродолжительным, так как продолжал сказываться субъективный личностный фактор. Как отмечает Д.А. Цыганков, «…кризис семинарской работы в Москве приходится на рубеж ХIХ–ХХ вв. В.И. Герье не сумел воспользоваться наработанными в рамках семинара коммуникативными практиками, когда основывалось Историческое общество при Московском университете, а Виноградов в 1901 г. покинул университет, перенеся традиции московского семинара в мир англосаксонских университетов…» [5, с. 117]. И лишь позже, в советское время, эта традиция будет возрождена и продолжена.