Полная версия

Фермата. Разговоры с композиторами

– Навряд ли они стали бы этим заниматься, если бы у них был выбор.

– Безусловно. Но все-таки это было не так страшно. Ну да, могли не пустить за границу, власти могли не передать приглашение, сказать, что автор болен. Но все равно как-то обходили. Запретили в Москве исполнение первой симфонии Шнитке – так ее потом исполнили в Горьком.

– Губайдулину долгие годы почти не исполняли.

– Ой, ну не надо ля-ля, а? Где ее не исполняли? Вот был ансамбль, куда входил Любимов, Пекарский, я, моя жена Таня Гринденко. Мы играли и Штокхаузена, и Кейджа, и все на свете – в Новосибирске, в Питере, в Таллине. Было полно фестивалей. В Риге в 1978 году мы играли Пярта, Сильвестрова, Суслина, мои вещи. Ну да, фестивали скандально заканчивались, могли быть разные неприятности. Но история про пострадавшую «хренниковскую семерку» – это просто миф. Были бы они поумней, они бы за такую рекламу еще и приплатили бы.

Да, Хренников мог вызвать, мог отчитать. Губайдулина жутко обижалась, как ребенок, что в «Музыкальной жизни» вышла статья про ее сочинение под названием «Откройте окна» – мол, у нее музыка как будто с закрытыми окнами. Но это что, гонения? У меня была не так давно премьера оперы «Vita Nova» в Лондоне и Нью-Йорке, и после нее – отвратительная критика. Так мне вообще, наверное, надо харакири сделать? Мои концерты тоже запрещали, ну и что? И не только концерты – сняли фильм про мой «Листок из альбома», а потом его тоже запретили. Ничего страшного. Одни запрещали, другие как-то проходили.

– Но тогда вы к этому, наверное, по-другому относились?

– Мы переживали, конечно, но вообще-то это все вопрос эстетики: истеблишмент был ретроградный, и вот они гнобили новую музыку. Впервые в истории, что ли? Шенберга в конце XIX века тоже не очень жаловали, но никто его мучеником Австро-Венгерской империи не называет. Ну это же глупость, правда?

– Насколько ваша идея конца времени композиторов подтверждается вашей собственной биографией? У вас есть свой фестиваль, соратники, заказы, вас постоянно исполняют – какой же это конец времени композиторов, в котором композитор так хорошо себя чувствует?

– Не так уж и хорошо. Но тут дело вообще не во мне. Личные судьбы могут складываться по-разному, я же не говорю, что все композиторы завтра умрут от разрыва сердца. Речь о том, что сама фигура композитора утратила свое историческое значение. В XIX веке через фигуру композитора осуществлялась, на секундочку, национальная самоидентификация. Кто олицетворял германский дух? Вагнер. Итальянский? Верди. В России была «могучая кучка», в Польше – Шопен, в Венгрии – Лист, в Норвегии – Григ. А нация, у которой такого композиторского представления не было, считалась неполноценной – поэтому к англичанам и относились так снисходительно.

В XX веке все это пошло на убыль. Последний композитор, которого несли на руках, был Стравинский. Пярта и Сильвестрова уже на руках не понесут, это себе даже представить невозможно. Во второй половине XX века фигуру композитора заслонила фигура исполнителя. И сейчас, скажем, «Грэмми», все-таки самую авторитетную премию в области музыки, композитор получить не может – только если его сыграет какой-нибудь крутой исполнитель.

Великая эра композиторов была связана с печатным станком. Композитор был человеком пишущим: если он не запишет музыку нотами, исполнителю будет нечего играть, слушателю нечего слушать, критику нечего критиковать. Но звукозапись уравняла пишущих и не пишущих. Новоорлеанский джазмен, не знающий нот, может выступать, может записываться, он оказывается не менее важной фигурой. Так композиторов оттеснили те, кто встал ближе к микрофону.

Мы ведь живем в эпоху звукозаписи, а не нотописи. Раньше композитор был единственным игроком на поле, он мог сказать: «Музыка – это я». А в эпоху звукозаписи он эту монополию утерял, появилось много игроков: джазмены, рокеры, исполнители world music и так далее. Поэтому отдельные успешные композиторы еще, конечно, есть, но тот резонанс, та среда взаимопонимания, которую даже я застал в 1960–1970‐е, – их уже нет и не будет никогда.

– Это как раз понятно – но вы говорите еще и про то, что закончилось время авторского высказывания как такового. Что автора больше нет. Но вот мы сидим в кафе, и под потолком журчит музыка, которую все-таки кто-то написал, пусть даже мы не знаем кто.

– Понимаете, дело в том, что мы живем в мире, который потерял веру в метанаррации, в рассказы о великих художниках. Никто больше не верит в шедевры. Время Микеланджело и Леонардо да Винчи прошло. И вот происходит где-нибудь в Азии цунами, человек снимает эту волну на мобильный телефон и тут же гибнет – а картинку успевает отослать. Какое произведение искусства может соперничать с таким снимком? Конечно, автор у этого снимка есть, но это не так важно.

Мы вступаем в эпоху нового Средневековья, когда понятие авторства все более и более размывается. В Средние века концепция авторства тоже была не слишком важна: все великое находится вовне, а мы только транслируем. Поэтому иконописцы не подписывали свои работы.

Сейчас – благодаря сети – время коллективного автора. Конечно, интернет состоит из авторских высказываний, но они не могут претендовать на моцартовский или бетховенский масштаб. Сейчас это просто не принято, люди стесняются. Ну и вообще – вот есть Дюшан, нарисовавший усы Моне Лизе. Это авторский жест, конечно, но совсем другого рода. И я даже говорю не об анонимности, ведь аноним – это автор, просто неизвестный. А нужно просто снять проблему авторства в принципе, как в фольклоре. Ведь у эпоса или мифа нет автора.

– Но ведь современный человек страшно тщеславен, он никогда не захочет отказываться от идеи авторства. Все хотят свои пятнадцать минут славы.

– Это даже не столько вопрос амбиций, сколько вопрос денег. Вы знаете, сколько в Москве зарегистрировано композиторов? Четыре с лишним тысячи. А на моем композиторском курсе в консерватории было сначала восемь, а в конце пять или шесть человек – и это считалось много. Причем это данные РАО, то есть это не мертвые души, а люди, которые получают деньги за исполнение того, что сочинили. В отличие от нас, профессиональных композиторов, которые как раз ничего не получают за то, что их произведения исполняют на какой-нибудь «Московской осени». Исполнители – да. А мы нет.

– Ваш фестиваль вам тоже ничего не приносит?

– Да нет, что вы, какое там. За счет чего живет композитор на Западе? Есть сеть фестивалей, которая заказывает произведения – и платит за них вполне прилично. Есть сеть издательств, которая курирует композиторов. И есть сеть фондов. В России нет вообще ничего. Фестивали есть, но они не платят. Большинство наших композиторов все нулевые существовали благодаря одному только фонду Форда, который оплачивал записи, выпуск компакт-дисков и так далее. За что я лично ему страшно благодарен. Вы не представляете, сколько они всего делали – поддерживали провинциальные библиотеки, музеи… Фонд год назад прекратил существование, а то бы, видимо, тоже считался «иностранным агентом». Вообще, композиторство в России – это полная катастрофа.

– А какие у вас отношения с композиторским цехом? Я так понимаю, новое поколение вас не слишком любит.

– У меня нормальные отношения с Невским, с Курляндским, пусть даже эстетически мы стоим на разных платформах. Мне нравится «Франциск» Невского, и Opus Posth, кстати, играл его музыку. Но это скорее исключение. Так-то нас с композиторами разделяет стена непонимания. Они услышали краем уха про конец времени композиторов и решили почему-то, что я их приговорил, – а книжку за десять лет так и не прочли. Никто! Было как-то специальное обсуждение в Союзе композиторов (на которое меня не позвали) – так даже участники не читали. Я все жду каких-то возражений, полемики – ну хорошо, я не прав, ну так докажите! А аргументы пока такие: я ретроград, бездарь, не вышел талантом и решил отыграться. Ну допустим, но с этим как-то не очень интересно спорить.

Да и хрен бы с ними, с композиторами! Забыли уже все о них! Я не рассчитываю на их реакцию, скорее наоборот – если им понравится то, что я сочиняю, значит, я что-то делаю не так. Внутренне я к ним не апеллирую. Это ведь крохотный островок, все эти фестивали современной музыки, есть он, нет его… Мне гораздо комфортней с Леней Федоровым и «АукцЫоном», с Сусловым из «Вежливого отказа», с Волковым, Тарасовым. С ними-то у нас полный контакт. А композиторы – это секта такая, и публика у них сектантская. Я страшно завидую федоровской публике: приходишь – замечательные лица. На академических концертах такого нет.

– Людям вашего поколения, той же Губайдулиной, кажется, что у вас слишком жестокая позиция: падающего – толкни. Мол, пространство высокой культуры и так усыхает на глазах, а вы его ногой спихиваете в пропасть.

– Но я с этим не согласен. Ну где они нашли-то сейчас эту высокую культуру? Раньше она была, да – Шуберт, Малер, Вагнер, Моцарт… Но кончилась. Нету ее, нету. Смешно на это претендовать после того, как Дюшан пририсовал усы Моне Лизе. Но вообще-то, мне казалось, что моя теория – очень оптимистическая, потому что я верю, что есть выход. Понимаете, музыка – это свободно льющийся поток. Как в индийской раге, в арабских макомах, в григорианике. А композиторы все хотят его превратить в хитроумную систему запруд, краников и резервуарчиков. Авторство – это огораживание: вот мой берег, здесь купаюсь только я. История композиторства – это история пленения музыки. Есть в этом что-то нехорошее. Но сейчас начинается новый период, музыка снова становится потоком, в который может войти каждый.

– Но ведь вы и сами работаете с высокой культурой.

– Но я-то переходная фигура, я же это прекрасно понимаю. Как утконос. Млекопитающее, которое несет яйца. Уродство, конечно. Я по образованию, по привычкам и навыкам – композитор. Но то, что я делаю, – это во многом уже не композиторство как таковое. Это хуже по мастерству почти всего, что сейчас пишется, но в нем есть что-то иное, новое. Упреки в том, что я провозглашаю конец времени композиторов, а сам продолжаю писать музыку, я принимаю. Но ничего, через пару поколений переходный период закончится.

– И появится новый тип композитора и новый тип музыки? А что это будет – ну хоть примерно?

– Очень грубый пример – диджей с чемоданом пластинок, из которых он делает какой-то свой продукт. Автор он? И да, и нет. Вот такой диджей-композитор, но сохранивший все достижения прошлого. Амбициозная задача, но пока она почему-то мало кого интересует. А вместо этого запираться в композиторском цеху и писать свои утлые произведения… Это ведь не поможет. Нет ничего лучше «Зимнего пути» Шуберта или вагнеровской «Валькирии», мы уже так не сможем никогда. Это еще Шенберг понимал, весь модернизм начался с осознания того, что в мир прошлого нет возврата. Можно стереть дюшановские усы у Моны Лизы, но это будет просто глупым жестом, Леонардо так не вернуть. По-настоящему важным шагом будет не отрицание, не просто безоглядный протест, но и не реставрация прошлого, а синтез того и другого. Искусство, в котором есть и Мона Лиза, и усы Дюшана. И это не про эстетику, это про все сразу – это цивилизационный вызов, антропологический, социологический. Но, видимо, еще не родился человек, который бы ответил на этот вызов.

Вот в конце прошлого года все ждали конец света, смешная вроде бы вещь, – а конец света-то произошел, просто его не заметили. Мир, за который держится Губайдулина, – его больше нет. Инерция есть, а мира нет. Мы живем в мире, где уже открыли бозон Хиггса и доказали теорему Пуанкаре, – вот что важно. И нам сейчас нужно делать радикальные вещи. Сбросить с парохода современности Дюшана, Кейджа и Малевича, как сто лет назад сбрасывали Пушкина, Толстого и Достоевского. Освободиться от их диктата. Потому что весь contemporary art находится под их гнетом, превратился в какую-то остывшую жвачку. Надо через это перешагнуть. По большому счету наша задача сейчас – остановить прогресс. Ну, смешно говорить про людей, которые всерьез верят в прогресс, да? С ними же все понятно. Помните, это Малевич так подписал книжку Хармсу – «Идите и остановите прогресс». Вот это моя главная задача. Я это очень серьезно воспринимаю.

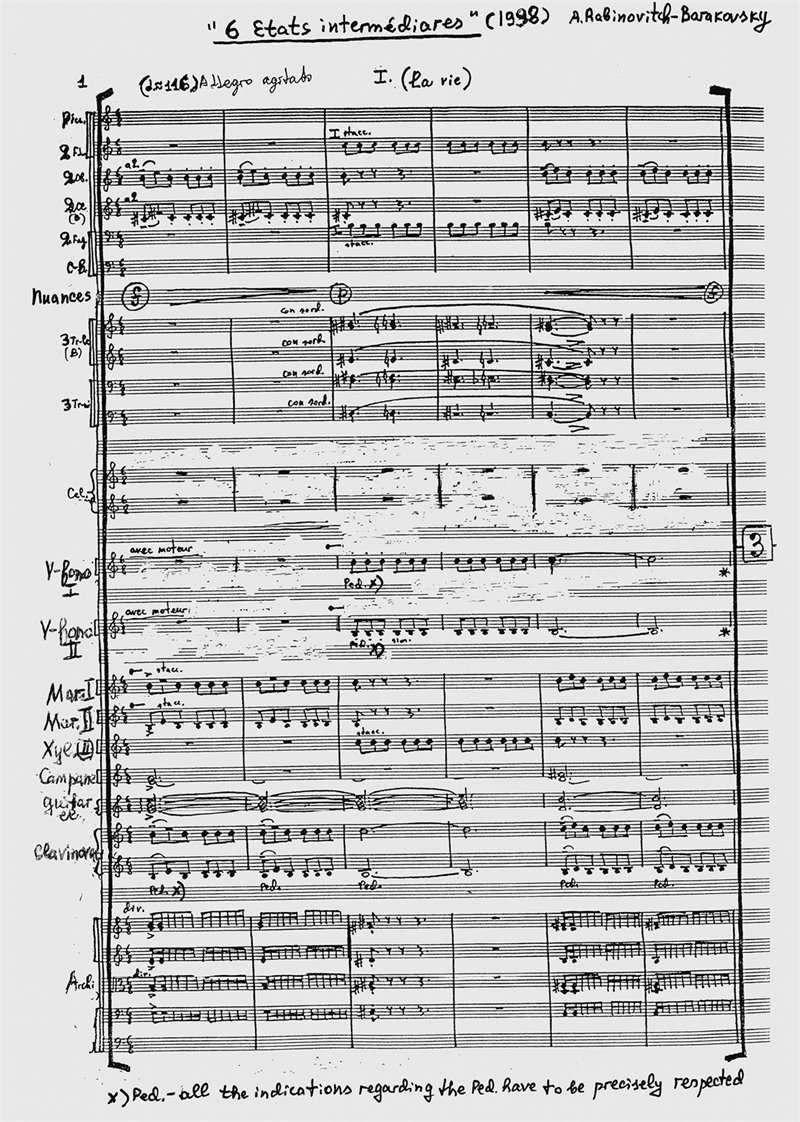

Александр Рабинович-Бараковский

Родился в 1945 году в Баку. Окончил Московскую консерваторию. Первым в Советском Союзе исполнил многие из важнейших сочинений XX века – Мессиана, Штокхаузена, Айвза, Булеза, Кейджа. Начал сочинять музыку в конце 1960‐х, оказавшись одним из первых композиторов-минималистов в мире. В 1974‐м эмигрировал в Европу. Его минималистические сочинения, основанные на повторяющихся паттернах романтической музыки XIX века, исполнялись в концертных залах Парижа, Зальцбурга, Токио, Цюриха, Мюнхена, Чикаго. С успехом выступал в качестве дирижера (записи на EMI, Warner, Deutsche Grammophone) и пианиста, в том числе в дуэте с легендарной пианисткой Мартой Аргерих.

Практически все свои сочинения композитор считает частью многолетнего проекта «Антология архаических ритуалов – в поисках центра». В России после эмиграции выступал всего несколько раз. Концерт в Московской консерватории в 2002 году кончился скандалом: исполнение «Красивой музыки № 3» пришлось прервать из-за шума в зале. В России интерес к музыке Рабиновича-Бараковского тесно связан с именем пианиста Алексея Любимова, не устающего исполнять и пропагандировать его сочинения. В последние годы его музыка звучит в России все чаще.

Copyright © by Donemus Publishing, The Netherlands

Фрагмент партитуры симфонии «Six etats intermédiaires» (1998).

Симфония «Шесть промежуточных состояний» основана на тибетском буддийском тексте «Бардо Тхёдол» («Тибетская книга мертвых»). Композитор считает ее самым важным своим сочинением: «Я подумал, что если смыслом и главной целью философии для древних греков была подготовка к встрече со смертью, то почему бы и мне не последовать их замечательному примеру?» Задачей автора было «не столько музыкально проиллюстрировать содержимое „Бардо Тхёдол“, сколько найти аналогии и переклички в других традиционных культурах, а также в философии и психоанализе». Первая часть, «La vie» («Жизнь»), вдохновлена работами Карла Ясперса и посвящена реакции человека на пограничные ситуации.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.