Полная версия

Фермата. Разговоры с композиторами

– У вас особенные отношения с тишиной, с паузами – ужасно интересно, как вы относитесь к Кейджу. Я знаю, что многие композиторы вашего круга Кейджа не понимали и не принимали. Кнайфель, например, считает его баловством, не стоящим обсуждения.

– Я могу только сказать, что у меня есть очень большая симпатия ко многим моим друзьям-композиторам, которые абсолютно не вписываются в то, что я делаю. Я очень ценю нашу дружбу, независимо от того, что мы все разные. Кейдж – он вот такой, и я люблю его таким. Я люблю его философию, его отношение к звуку, отношение к музицированию, мне нравятся его страсть и чистота. Когда мы встретились с Кейджем, нашли в разговорах много общего. Это очень чистый человек. Но вообще, я люблю очень многое из того, к чему сама не имею никакого отношения.

– Вы прожили достаточно долго, чтобы увидеть, как изменилась иерархия в композиторском мире. Например, публику на премьерах Шнитке когда-то разгоняли конной милицией, а сейчас его играют мало, и отношение изменилось – музыковед Ричард Тарускин называет его «самым переоцененным советским композитором». А, скажем, музыка Моисея Вайнберга сейчас переживает ренессанс. Как вы на все это смотрите?

– Все же Моисея Самуиловича Вайнберга очень много играли в то же время, когда играли и Шнитке. Шнитке исполнялся с очень большим успехом, но Вайнберг исполнялся намного чаще. Я же жила тогда, я сама присутствовала на этих концертах. Да, сейчас у Вайнберга очень хорошая позиция, и ведь это такая чистая музыка, такое проникновение… Изумительный композитор. Шнитке же – совершенно не переоценен, это неправда. Я с этим не согласна. Это очень значительная фигура, сама персона этого композитора невероятная, такой громадный талант и глубокий ум – это очень большая редкость. Но когда человек умирает, его забывают, это так и есть, и будет всегда. Одно время очень большим спросом пользовался Булез, а сейчас он, к сожалению, очень мало исполняется, мне об этом говорили и французы, и немцы. Почему – другой вопрос. Думаю, просто нарастает молодое поколение. Сейчас Альфреду было бы восемьдесят лет, я его чуть-чуть постарше. Мы, старшее поколение, закрывали дорогу и, конечно, уже отходим на второй план. На первый план выходит молодежь, сорокалетние, пятидесятилетние. Это нормально, естественно, и так и будет.

– В монографии Валентины Холоповой я прочитал про ваш интерес к антропософии, Штайнеру и кругу его идей, а также к специальной литературе, связанной с общением с духами.

– Ну, не стоит преувеличивать этот интерес. Он, конечно, есть, мне интересна история человеческого духа. Поэтому я и Штайнера прочитала почти всего. Мне дарят книжки, я читаю, чем-то восхищаюсь. Кроме того, меня очень радуют антропософские школы, я встречаюсь иногда с их выпускниками. Это немножко другие люди, не похожие на тех, которые воспитывались в академических учебных заведениях. Им свойственны мягкость, отзывчивость, непретенциозность. У них есть свои преимущества, и у меня ко всему этому большая симпатия. Но сказать, что я занимаюсь спиритизмом… Этого нет, конечно.

– Вы почетный профессор Пекинской консерватории, что вы думаете про современную восточную музыку – китайскую, корейскую, японскую? Ведь Восток вас всегда интересовал.

– Чрезвычайно интересовал и интересует. Несколько раз я была в Японии, встречалась с японскими музыкантами. Это совершенно особая, рафинированная культура, и можно только восхищаться этим. Множество раз была в Китае, подружилась с композиторами, исполнителями и просто с разными другими людьми. А однажды была в жюри китайской консерватории, слушала современные сочинения. Многие из них стремятся к тому, чтобы отвечать критериям Запада. Что же, они отвечают этим критериям. У больших китайских композиторов очень профессиональные и вдохновенные сочинения. Я только не могу вам назвать фамилии, это было бы слишком много для моей головы. Но наиболее ярким для меня оказалось сочинение, которое было не в этом русле, а основано на традиционных китайских песнопениях. То есть чисто китайская вещь, а при этом абсолютный модерн. Но такая вещь была только одна из приблизительно пятнадцати.

Думаю, у Китая сейчас большие перспективы. Они невероятно активно заботятся о среднем музыкальном образовании. Директор одной музыкальной школы показывал мне свое здание, я была просто в восхищении. И государство все это финансирует, для них это имеет большое значение. Так что я ожидаю взлета от китайцев.

В Южной Корее я не сумела познакомиться с музыкой местных композиторов, но встречалась с молодежью. И там меня один молодой человек, композитор, спросил: «А почему вы не пишете развлекательную музыку?» Вот это меня удивило. В мире, который стоит на грани Третьей мировой войны, человек озабочен, достаточно ли развлечений для молодежи! В Китае мне такие вопросы не задавали. Они-то как раз понимают значение серьезной высокой музыки.

Владимир Мартынов

Родился в Москве в 1946 году. Закончил Московскую консерваторию (класс композиции Николая Сидельникова, класс фортепиано Михаила Межлумова). В 1970‐е, параллельно с сочинением музыки, работает в экспериментальной электронной студии при доме-музее Скрябина, изучает фольклор в экспедициях по России, Памиру, горному Таджикистану, Северному Кавказу. Готовит к изданию серию сборников с ренессансной музыкой. Играет на блокфлейте в Ансамбле старинной музыки (его флейта звучит в саундтреке «Соляриса»), участвует в Московском ансамбле солистов, исполняющем как музыку западноевропейского Средневековья, так и авангардные сочинения XX века. Играет в созданной им рок-группе «Форпост», пишет музыку для театральных постановок, кинофильмов, мультфильмов (автор музыки более чем к пятидесяти фильмам, в том числе «Михайло Ломоносов», «Холодное лето 53‐го», «Остров»). В 1978 году воцерковляется, порывает с композиторской деятельностью, начинает исследовать древнерусское богослужебное пение и преподавать в Троице-Сергиевой лавре. Возвращается к композиции в 1984 году.

Ранние сочинения Мартынова вдохновлены послевоенным авангардом; пример художественного жеста того времени – пьеса «Охранная от кометы Когоутека» (1973) для двух фортепиано, призванная отвести от Земли опасную комету. После исполнения комета действительно сменила траекторию, и автор сжег ноты, посчитав задачу выполненной. Переломным сочинением стали «Страстные песни» 1977 года, обозначившие уход в «новую простоту», к особенному, для многих – характерно русскому варианту американского минимализма. Написанные после долгого молчания крупные сочинения – «Come In!» (1988), «Апокалипсис» (1991), «Плач пророка Иеремии» (1992), «Ночь в Галиции» (1996) – окажутся и самыми заметными: размашистая репетитивная техника Мартынова прилагается в них к романтической традиции XIX века, григорианскому хоралу, балканскому богослужебному пению, знаменным распевам, древнерусским плачам, архаичному фольклору. После успешного «Апокалипсиса», написанного по заказу кафедрального собора Майнца, пишет ряд «новых сакральных сочинений» по заказу итальянского импресарио Маттео Традарди – «Magnificat», «Stabat Mater», «Requiem», «Canticum fratris solis». «Плач пророка Иеремии» ставит Анатолий Васильев, он же целиком использует мартыновский «Реквием» в своем «Моцарте и Сальери». Еще более плотным оказывается сотрудничество Мартынова с Юрием Любимовым, с которым они сделают вместе около двадцати спектаклей («Шарашка», «Апокалипсис», «Идите и остановите прогресс» и другие). Многие крупные сочинения и проекты Мартынова оказываются синтетическими театрализованными постановками, где на одной сцене объединяются струнный ансамбль Opus Posth и группа «АукцЫон», или, как в случае с «Детьми Выдры» на стихи Велимира Хлебникова (2009), тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-Хур-Ту», академический хор «Млада» и тот же Opus Posth.

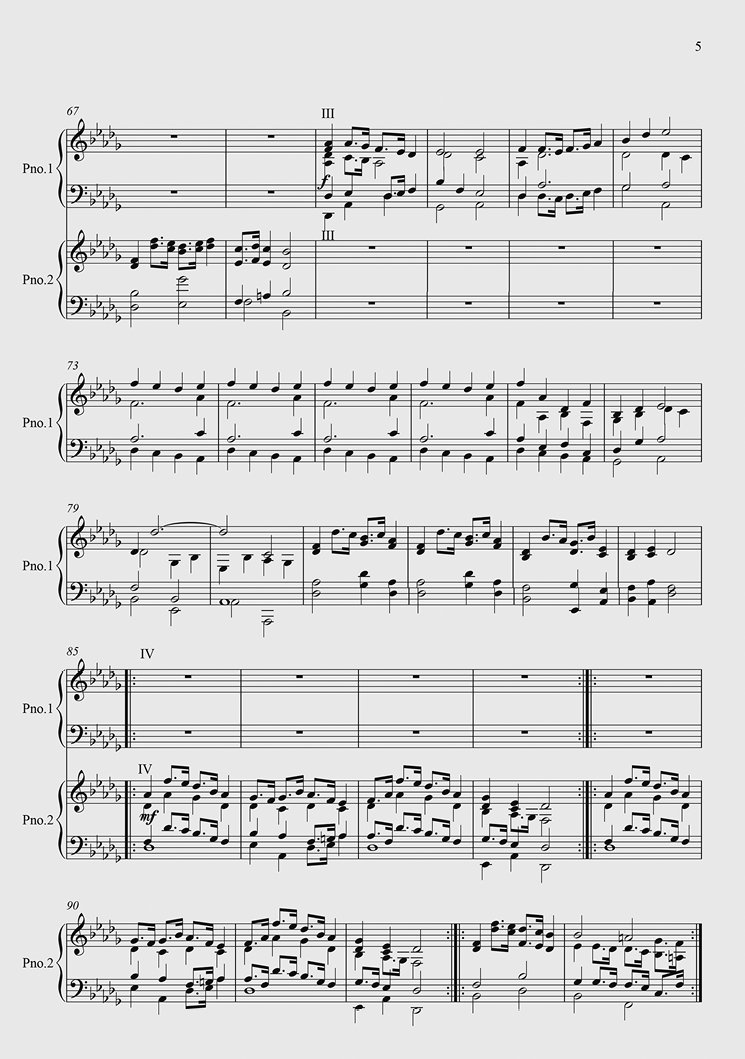

Фрагмент партитуры фортепианного цикла «Переписка» Владимира Мартынова и Георга Пелециса.

На протяжении многих лет старые друзья, живущие в разных городах, а после распада СССР – и в разных странах, обменивались в письмах короткими фортепианными пьесами. Цикл, созданный по переписке, был начат в 1984 году с письма Георга Пелециса. В 2002‐м цикл был исполнен авторами в концертном зале им. Чайковского, записан и издан на компакт-диске. На этой странице фрагмент III принадлежит Георгу Пелецису, фрагмент IV – Владимиру Мартынову.

«На днях, как-то вечером, воспользовавшись одиночеством, присел к роялю и минут за 10–20 написал маленькую пьесу. Сначала я ею не увлекся, а теперь наигрываю ее и наигрываю. Какая-то в ней есть шумановская нотка, которую приятно дергать. Неотразимых интонаций я тут, конечно, не нашел, но все-таки хочу с тобой ею поделиться. Нигде в официальных показах играть ее, очевидно, не имеет смысла. Кому она нужна такая! Может и тебе не нужна, но я все-таки тебе ее пошлю. Так сказать, просто как „привет из Риги“. Будет настроение и время, напиши что-нибудь! 3.12.1984. Гоша» (из письма Г. Пелециса В. Мартынову).

Попытка нащупать новую, свободную от композиторского диктата зону на стыке фольклора, рока, джаза и академической музыки приводит к попытке объяснения, и в 1999‐м в свет выходит книга «Конец времени композиторов», делающая Владимира Мартынова и его идеи известными далеко за пределами сообщества любителей музыки. С годами писательство занимает композитора все больше, к 2018 году его библиография насчитывает более десятка книг, от брошюры, разбирающей провал оперы в Лондоне, до сборника писем любимому коту или 1500-страничного тома, объединяющего записки Мартынова, письма его отца, тексты Джойса и Пруста, приказы Союза композиторов СССР, загадочные рисунки и страницы с многоточиями. Сочинения Мартынова исполняют Гидон Кремер, Kronos Quartet, ансамбль Opus Posth, однако чаще всего они звучат в исполнении самого Мартынова – это продолжительные фортепианные репетитивные композиции, и автор предлагает относиться к ним как к разновидности духовной практики.

Беседа состоялась в Москве в 2013 году.

– Среди ваших книг особняком стоит одна — «История богослужебного пения», написанная в качестве учебного пособия Московской духовной академии в конце 1980‐х. В ней вы доказываете, что музыка и богослужебное пение — это антонимы; что музыка — это путь от Бога, результат грехопадения. И это понятный вывод для человека, который решил перестать сочинять музыку и заниматься исключительно реконструкциями знаменного распева. Но ведь потом вы снова вернулись к композиторству, вам не мешало это знание?

– Да, богослужебное пение – это сакральное, а вся прочая музыка – профанное, все верно. Но видите ли в чем дело… У меня есть еще «Трактат о богослужебном пении», и финальная глава в нем носит название «О невозможности существования богослужебного пения в условиях современного мира». И это очень важный момент. Церковное пение – это не просто какая-то эстетика, это результат определенным образом выстроенной жизни, и если ее нет… Когда я воцерковился и перестал быть композитором, я стал частью небольшого, но очень сплоченного сообщества людей, которые под руководством владыки Питирима пытались восстанавливать древнерусское богослужебное пение и петь все это в храмах. Но наше дело потерпело полный крах. Потому что внедрение этой певческой системы в полном объеме неподъемно для современного человека. Не получается просто начать петь в храме то, что там положено петь. То, что ты поешь, налагает на тебя такие требования, которые ты просто не можешь осилить. Для этого нужна определенная аскетическая подготовка.

Богослужебное пение, грубо говоря, двухсоставное: правильное владение голосом – это продолжение правильной жизни. И если ее нет, на одном усилии, на композиторском вдохновении ничего сделать невозможно. Отчасти поэтому я и ушел из Церкви. Мы-то думали, что восстанавливать древнерусское богослужебное пение – это просто изучать, реконструировать, расшифровывать и петь. И все. Но этого недостаточно. Может быть, где-то в северных монастырях для этого готовится почва, что-то копится для того, чтобы в будущем создался правильный резонанс… Или в Коломне, в Свято-Троицком Новоголутвинском монастыре… Но сейчас это невозможно. Как невозможно восстановить высокую культуру, так же невозможно восстановить в современной церкви богослужебную певческую систему. Для этого просто нет жизненного фундамента. Поняв это, я вернулся в мир.

– Я правильно понимаю, что крюки, которыми записаны древнерусские распевы, обозначали не только движение мелодии, но и требуемое движение души певца? То есть просто пропеть их недостаточно?

– Если упрощать, то да. Крюковое знамя имеет два значения: движение голоса и определенное духовное состояние. И, прежде чем овладеть навыками движения голоса, надо овладеть навыками движения сознания. Именно поэтому богослужебное пение – это не искусство, а аскетическая практика. Искусство – это продолжение необработанного сознания. Даже если это великое сознание, типа Бетховена. А для того, чтобы петь в церкви, нужна правильная организация жизни, и она ведет за собой правильно организованный музыкальный материал.

Но ведь это относится не только к знаменному распеву, это все древние знали. Вспомните Платона, который в своем идеальном государстве запрещал определенные лады как развращающие, и рекомендовал другие, воспитывающие мужественного гражданина. Музыкальные структуры обладают не эстетическим, а этическим воздействием. Китайцы верили, что по музыке можно судить о состоянии государства. Звукосфера, которая нас окружает, есть проявление состояния национального сознания. Музыка – это не просто звуки. Не просто эмоциональное воздействие: весело-грустно. Она формирует глубинные психические основы государства. А теперь давайте вспомним, какая звукосфера окружала нас в то время. Пугачева, Кобзон, Высоцкий… Что можно сказать о государстве с такой музыкой? Что можно сказать о нас? Какую традицию мы могли возродить?

– Получается, что подлинную древнерусскую музыку мы услышать уже не можем, несмотря на то что в библиотеках хранятся десятки тысяч певческих рукописей XII–XVII веков? Их можно прочесть, но невозможно пропеть?

– Невозможно. Именно так. Конечно, можно составить какое-то представление. И не то чтобы в современной России совсем не было аскетов. Есть и аскеты, и старцы, но это все единичные случаи. А богослужебное пение – это коллективное действие. Нужно собрание единомышленников, людей, живущих единым порядком. Тогда образуется резонанс и все начинает получаться. В сущности, именно этого я пытался добиться, работая над реконструкциями знаменного распева и исполняя получившееся с хором издательского отдела Московской патриархии. Просто не понимал, что это невозможно. Но это был уникальный опыт. Реконструкция – это завораживающий процесс. Недостаточно изучать только крюковые, топориковые записи. Нужно знать старообрядческие традиции, а они ведь тоже находятся в разной степени сохранности и офольклоривания. Пение некрасовских казаков – это практически фольклорный знаменный распев, но есть и более строгие варианты. Надо ориентироваться и на фольклор, потому что есть общие, фундаментальные вещи. По сути, приходится принимать во внимание все существующие традиции – не только русские, но и сербские, греческие, болгарские. А в конечном итоге и григорианику, потому что все это из одного корня растет.

Конечно, это немного авантюрный процесс. Потому что источники источниками, а решение, как это должно звучать, все равно в результате принимаешь сам, на свой страх и риск, и любой человек со стороны может спросить – а почему так? И свою индивидуальность ты туда тоже вносишь, но это и хорошо, потому что знаменный распев – это очень динамическая вещь. Мне повезло, я начал ездить в фольклорные экспедиции еще в конце 1960‐х, традиция была еще живой. Я видел знаменитый хор Сапелкина, это были бабы лет по сорок, в самом соку. И вот путешествуешь по Белгородской области, буквально пару километров от деревни к деревне проехал, и одну и ту же песню уже по-другому поют. Богослужебное пение, запись крюками подразумевают эту вариантность, это не фиксированный текст, а очень гибкая система. Практически как джазовая импровизация, ну, чуть построже, может быть. Но живость все равно присутствует. Этим было очень интересно заниматься, просто я не сразу понял неподъемность задачи.

– И тогда вы решили вернуться к композиторству?

– Все-таки я не совсем вернулся. Нельзя сказать, что я бросил писать музыку, а потом начал снова, как ни в чем не бывало. Все мои идеи про конец времени композиторов появились именно благодаря пребыванию в Церкви. Композиторы видят свое дело изнутри, а мне удалось выйти и увидеть его снаружи, что никому из них не удавалось по определению. В этом мое безусловное преимущество. Так что вернулся я с полным сознанием своей новой миссии. Моя композиторская деятельность, как бы пафосно это ни звучало, рассчитана на возникновение нового сакрального пространства. Старое пространство знаменного распева, григорианики, византийского храма разрушено, и мы должны идти к созданию нового. Так что история про конец времени композиторов— ерунда, просто частный случай. Речь идет про гораздо более масштабные вещи. Ведь откуда взялось искусство? Это просто продукт распада сакрального пространства Византии. Так что мои разговоры про конец композиторства – это разговоры про конец искусства в принципе. И это оптимистическая позиция, потому что она делает акцент не на том, что умерло, распалось, закончилось, а на том, что начинается нечто совсем новое. Неавторское по своей сути.

– Получается, вы это пространство пытаетесь восстановить – или создать заново – при помощи своих сочинений. Но ведь музыка, как вы убедительно доказываете, вообще не про это, она не про сакральное.

– Секрет в том, чтобы повернуть прогресс вспять, развернуть направление вектора. И в истории музыки есть несколько примеров того, как композиторы умудрялись разворачивать это движение. Самый яркий – это «Искусство фуги» Баха. С точки зрения истории музыки он занимался какими-то совершенно архаичными делами. Уже его сыновья осваивали сонатную форму, уже закладываются основы симфонизма, Гайдну уже семнадцать лет, и тут вдруг Бах пишет дидактическое произведение, демонстрирующее, как по-разному при помощи контрапункта можно обработать одну-единственную тему. По меркам того времени – абсолютный нонсенс, анахронизм, чудовищный откат назад! И даже по его собственным меркам – единая тема «Искусства фуги» противоположна множественности тем «Хорошо темперированного клавира».

– Но разве «Искусству фуги» удалось повернуть историю музыки вспять?

– Может быть, ненадолго, но удалось. А главное, это одно из самых великих произведений западноевропейской культуры. Именно благодаря тому, что Бах двинулся в сторону, обратную логике развития всей европейской музыки и даже всей европейской цивилизации. И у многих великих были такие моменты, хотя и не такие яркие. Вагнеровский «Парсифаль» по сравнению с «Тристаном и Изольдой» – это с точки зрения прогресса тоже жуткий откат назад, но какой результат! «Торжественная месса» Бетховена – то же самое. В конце жизни многие композиторы пытались обернуться вспять.

Это важные уроки нам. Да, если механизм запущен, ни Бах, ни Бетховен не могут его остановить. Но они демонстрируют, что стрелу времени все-таки можно развернуть. И, может быть, это и есть прорыв в далекое будущее, потому что архаизирующее начало присутствует во всем подлинно новаторском и авангардистском. Вспомните хлебниковскую «Ночь в Галиции», в которой он использует русалочьи песни. Это абсолютная абракадабра, но эти ведьминские архаические песни оказываются аналогом его заумного языка. И вспомните Малевича с его «Черным квадратом». Что он пишет в конце жизни? Абсолютно ренессансный автопортрет. Принято считать, что это результат авторитарного давления, но это далеко не так. В общем, в истории искусства есть целый ряд таких моментов. И нам нужно знать их, понимать их значение, учиться у них. Тренировать в себе этот архаизирующий взгляд.

– Ваша знаменитая идея «конца времени композиторов» как-то отражается в вашей музыке? Вот балет «Времена года» – он ведь, в сущности, про это?

– Ну да, я взял популярную музыкальную форму, в барочные времена ее особенно любили, и соединил с историей композиторского дела. Это цикл, состоящий из четырех частей, каждая посвящена одному композитору. Весна – это XVIII век, Вивальди, с которого, в общем, начались публичные концерты. Летнее цветение – это Бах. Осень связана с Мендельсоном, который Баха, по сути, и открыл – с этого началось ностальгирование по старой музыке. А зима – это Пярт. Четыре времени композиторского года.

– У вас с Пяртом, кажется, сложные отношения.

– По-человечески да, но в смысле музыки – никаких сложностей. Это, я думаю, последний великий композитор. И в смысле таланта, и в смысле известности. Что, в общем, не всегда совпадает: у Сильвестрова качество музыки не ниже, а то и выше, а известности такой нет даже близко. То, что делает Пярт, – это последний из возможных композиторских жестов. И в его творчестве признаки зимы – окостенения, омертвения – уже, конечно, заметны.

– Вы однажды к юбилею Пярта написали текст о нем для газеты «Известия», и он довольно безжалостный: Пярт исписался, ушла свежесть, «попал в маховик музиндустрии».

– Не в Пярте дело. Это судьба всего этого композиторского поколения. И про Райха то же самое можно сказать, и про Гласса. У Пярта самые великие вещи – «Tabula Rasa» и «Страсти по Иоанну» – были написаны в СССР, еще до эмиграции. А уже в 1980‐е пошло затухание. Не у него, у всех. Возьмите Кабакова. Возьмите Рубинштейна, который в 1996‐м вообще перестал писать тексты. Сравните то, что делал Пригов в 1970–1980‐е, с тем, что он делал в 1990‐е. Это общий удел художников, заявивших о себе в 1970‐е.

Если говорить про музыку, то ведь минимализм – это последнее заметное композиторское направление. После него не появилось ни одной яркой композиторской идеи, ни одного принципа, ни одного большого имени, равного тем, кто был до них. Произошло истончение композиторской субстанции. Так что я не хочу, чтобы это звучало так, словно у меня есть личные претензии к Пярту – он не виноват, дай ему Бог здоровья, просто его творчество – это зима, конец композиторской эпохи. Но это общая тенденция, это происходит со всеми.

– Вы его еще страшно ругаете за симфонию, посвященную Ходорковскому.

– Мне просто кажется, что его кто-то втянул в это дело. Это настолько непохоже на Пярта… У него вообще другой музыкальный темперамент. Ему все журналистское всегда было чуждо.

– То есть вам кажется, что современный композитор не должен откликаться на повестку дня? Есть же «Никсон в Китае», сочинение Райха памяти событий 9/11, много всего.

– Да не то что не должен… Это просто вопрос масштаба. Я понимаю, если бы Пярт откликнулся, не знаю, на события в Косово, где сотни православных храмов были уничтожены, он все-таки верующий, православный человек. Но Косово его не волнует, а Ходорковский взволновал. Ну как-то это странно. Тоже нашли фигуру. Не мое дело указывать, на что реагировать, но есть гораздо более трагические события. А это какой-то популистский ход, вроде картины Левитана «Владимирская дорога».

– Меня еще в этой статье поразило одно ваше заявление: что в СССР композиторов, может, и притесняли, но зато они написали свои лучшие произведения – значит, правильно притесняли.

– Ну а почему в перестройку не появилось ни одного громкого композиторского имени, хотя все препоны вроде бы уже были сняты? Исчезла разница потенциалов, которая, видимо, необходима для успешной композиторской судьбы.

– Это все-таки немного викторианский взгляд на вещи: композиторы – они как дети малые, их надо пороть ради их собственной пользы.

– Да никого здесь не пороли, слушайте, это все мифы. Я все это, слава богу, видел своими глазами, был всего этого участником. Ни Пярта, ни Шнитке, ни Денисова, ни Губайдулину никто не притеснял. Они потом стали из себя делать мучеников, и успешно. Нельзя же отрицать, что их успех на Западе связан не только с качеством композиций, но и с репутацией нонконформистов, борцов с советским режимом. В наше время про политику было говорить не принято, даже просто неприлично, но политический момент тут безусловно присутствует.

Но только это все ложь, про мученичество. Композиторы в Советском Союзе катались как сыр в масле, в бытовом смысле уж точно. Заказы были, дома творчества, бесплатная переписка нот, да всё. Да, не все сочинения можно было исполнить, но все писали в громадном количестве музыку для кино и замечательно жили, и Шнитке, и Денисов. Да и другие художники… Кабаков и Булатов рисовали детские книжки – никто не бедствовал.