Полная версия

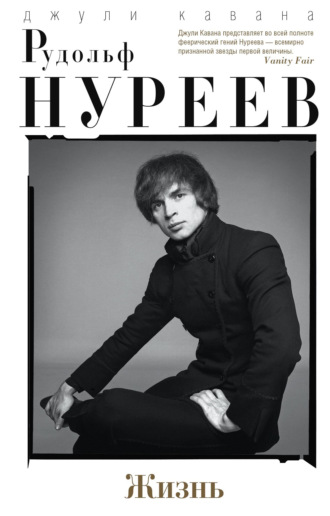

Рудольф Нуреев. Жизнь

Французский импресарио Жорж Сориа проконсультировался с министром культуры Екатериной Фурцевой. Та подтвердила: «Да, он чудо, но с ним были проблемы». Французы настояли не только на том, чтобы Рудольфа отправили на гастроли, но и потребовали, чтобы Сергеев и Дудинская передали свои партии более молодым членам труппы и ехали только в статусе «художественных руководителей». «Мы напоминали, что они составили славу театра и должны ее хранить. Вполне понятно, они очень разозлились – для них наше решение стало тяжким ударом, – но выбора у них не было». С таким решением Рудольф согласился от всего сердца – по крайней мере, в том, что касалось Сергеева. Он сам говорил примерно то же самое, когда подошел к Сергееву и Дудинской после спектакля и прямо объявил: «Наталия Михайловна, вы были чудесны и должны танцевать еще много лет, но Константину Михайловичу пора уходить». Рудольф не скрывал своего презрения к исполнению Сергеева. Его «Жизель», по словам критиков, «не столько далека от традиций Сергеева, сколько откровенно бросает им вызов». «Ему не нравился его стиль, – подтверждает Ирина Колпакова. – Я всегда ходила на «Жизель», когда выступали Дудинская и Сергеев, а Рудик – никогда. Ему было неинтересно». В начале 1961 г., после неожиданной смерти Бориса Фенстера, главным балетмейстером театра назначили Сергеева, и Рудольф пришел в ужас. На руководящей должности Сергеев был настоящим консерватором и сохранял консервативный подход к репертуару – именно поэтому хореограф Леонид Якобсон в середине 1950-х призывал убрать его с этого поста. В то время как прогрессивный Фенстер всегда поддерживал Нуреева, Сергеев на каждом шагу чинил ему препятствия. Поэтому Рудольф очень удивился, узнав, что его включили в список танцоров, которые поедут в Париж: «Очень странно, что я обязан [этим шансом] человеку, который, как мне казалось, всегда был настроен против меня». Только гораздо позже он выяснил, что его отстояла Жанин Ринге, которую он тогда совершенно не знал. Он не мог предвидеть и того, что Сергеев неожиданно станет его союзником, когда представится возможность для политического маневрирования.

Юрий Григорович, 34-летний хореограф, чью первую постановку, «Каменный цветок», сочли революционным отходом от шаблонных драмбалетов, очень распространенных в советских театрах, приступил к очередной масштабной постановке и увидел в восточной пластике и романтической внешности Рудольфа именно те качества, которые требовались для его героя. Григорович был репетитором Рудольфа в «Жизели» и с тех пор стал его поклонником и защитником, находя, что его новаторская манера исполнения близка по духу к тому, что он внедрял в хореографии. В «Легенде о любви», балете на либретто Назыма Хикмета, балетмейстер собирался убрать устаревшую пантомиму и ввести в классику элементы народного танца. Что необычно для того времени, балет задумывался как совместная постановка в традициях «Русского балета» Дягилева. Музыку для него специально сочинял азербайджанский композитор Ариф Меликов. Декорации заказали Симону Вирсаладзе, который и раньше способствовал тому, чтобы Рудольф стремился менять свой сценический образ.

Рудольф внес много своих идей в образ главного героя Ферхада, помогая Григоровичу переосмыслить типичного советского героя-мачо. Больше всего танцовщика вдохновлял «Аполлон Мусагет» Баланчина, его необычайно прозрачный шедевр на музыку Стравинского, который три года назад привозила в Россию труппа Алисии Алонсо. Рудольф тогда без спросу сорвался из Ленинграда, чтобы посмотреть балет в Москве, за что по возвращении его ждал официальный выговор и вычет из зарплаты. Но он ни о чем не жалел. «Я был взбудоражен… я думал: как странно, как необычно, как чудесно!» Передавая свое волнение Григоровичу, Рудольф пытался воспроизвести специфические па, которые он запомнил из балета. «Все вернулось ко мне… и в общем я сказал – ладно, он делал так, и так, и эдак». А поскольку Григорович тоже внедрял новаторские приемы, навеянные персидскими миниатюрами, процесс работы над балетом стал для них взаимовыгодным сотрудничеством. «Они буквально летали, не в силах скрыть взаимное удовольствие», – сказал танцовщик Никита Долгушин.

Начиная с первого появления героя, когда Ферхад вылетал на сцену, Григорович «подгонял» героя под самого Рудольфа. Ферхад не просто оттеняет и поддерживает свою возлюбленную, как партнер в старом балете. Утверждая новый статус мужчины-танцовщика, он в лирическом па-де-де подражает легким газельим прыжкам юной героини и имитирует трепещущие движения ее рук, словно ее зеркальное отражение. Как-то Вирсаладзе сидел в классе и наблюдал за тем, как Рудольф и его партнерша репетируют этот дуэт. Он повернулся к Григоровичу и сказал: «Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим нечто подобное». Но, поскольку финальный прогон «Легенды о любви» проходил на сцене, Рудольф вскоре собрался уходить; репетиция затянулась, а ему еще нужно было поработать с Аллой Шелест над «Лауренсией». «Рудик, ты куда? Я еще не сказал, что мы закончили». – «Юрий Николаевич, я ухожу репетировать нормальные танцы!» – ответил Рудольф и вышел. Григорович пришел в ярость и крикнул ему вслед: если он сейчас уйдет, обратной дороги не будет. Рудольф пропустил его слова мимо ушей. Вера Красовская, которая сидела в зрительном зале, стала свидетельницей этой сцены. Когда стало ясно, что Григорович намерен выполнить свою угрозу, умоляла вмешаться Вирсаладзе, его наставника и близкого друга. По словам Красовской, Вирсаладзе пробовал заступиться за Рудольфа, но у него ничего не вышло. Через два дня Григорович написал на Рудольфа официальную жалобу директору Театра имени Кирова Георгию Коркину:

«18 февраля в 13.30 во время сценической репетиции балета «Легенда о любви» я предложил исполнителю роли Ферхада, танцовщику Р. Нурееву, приступить к работе. Он не только отказался, но и употреблял непристойные выражения.

Поскольку Р. Нуреев ведет себя так бесцеремонно на работе не в первый раз и мне не удалось внушить ему, что такое поведение недопустимо, вынужден просить вас оградить работу над спектаклем от подобных эскапад, которые подают пагубный пример всей труппе.

Хореограф Ю. Григорович, 20 февраля 1961 г.».Однако Рудольф не слишком высоко ценил Григоровича, по чти своего ровесника, который к тому времени успел поставить всего один балет. Кроме того, работа над балетом укрепила в нем желание самому стать хореографом, и позже он обсуждал с Никитой Долгушиным возможность создать произведение на музыку Баха. «Мы знали, что Баланчин поставил Concerto barocco на эту музыку. И хотя мы никогда его не видели, нас вдохновляла одна мысль о том, на что это может быть похоже: мы представляли, что это будет уникально, изящно и грациозно». Для Рудольфа всемогущим, верховным творцом был Баланчин. Тем не менее через месяц, когда «Легенда о любви» была завершена и Рудольф впервые увидел ее на сцене с Александром Грибовым в роли Ферхада, он пожалел о своем поведении, считая, что эта роль стала самой большой упущенной возможностью в его карьере.

Западным критикам трудно понять притягательность «Легенды о любви» (которую Арлин Крос назвала обыкновенным советским китчем), но в России балет считали триумфом, «диссертацией по искусству хореографии». Надеясь, что Сергеев поможет найти выход из тупика, Рудольф пошел к нему просить за себя. Он знал, что Сергеев завидует Григоровичу и может обрадоваться возможности продемонстрировать свою власть. Конечно, Сергеев не только обещал Рудольфу, что в следующем сезоне он будет танцевать Ферхада, но, радуясь возможности заработать доброе имя за то, что помогает танцовщику, обещал ему два важных дебюта: в «Спящей красавице» и «Лебедином озере». «Счет 2:0. Мы победили!» – торжествующе объявил Рудольф Тамаре, как только узнал новость.

В то время они стали почти неразлучными: Рудольф так доверял Тамаре, что делился с ней самым сокровенным – не чувствами, но мыслями о ролях и интригах в театре, зная, что может положиться на ее преданность. Тамара, чье существование было «всецело поглощено Рудольфом», поняла, что влюбилась. Она с нетерпением ждала их долгих совместных прогулок, которые часто продолжались по пять-шесть часов, а в белые ночи – иногда и до утра. Они гуляли по любимому маршруту вдоль Фонтанки на Невский, оттуда на Марсово поле и вдоль Невы, мимо Медного всадника на Исаакиевскую площадь и обратно по Невскому на улицу Зодчего Росси. Однажды Рудольф признался, что после репетиции он допоздна гулял с одним другом. «Где? С кем?» – с подозрением спросила Тамара. «Я гулял с Тейей», – ответил он, описав маршрут, который Тамара считала только «их».

Только той весной Рудольф познакомил Тамару со своим молодым немецким другом (при Любе и Леониде он ни разу не упоминал его имени). Инстинктивно угадав в нем соперника на привязанность Рудольфа, Тамара невзлюбила Тейю с самого начала. Это чувство было взаимным: говоря о Тамаре, Тейя часто называл ее «черной кошкой». Верный своей натуре, Рудольф использовал обоих в своих целях. Он любил фотографироваться, и во время прогулок с Тамарой часто просил ее сфотографировать его. Они выбирали красивые места: на снимках он опирается на перила набережной Фонтанки, стоит перед зданием Театра имени Кирова, Русским музеем, Летним садом… С первой встречи с Тейей, когда он попросил студента снять на камеру выступление «Американского театра балета», он все время смотрел в комнате Тейи многочисленные отснятые им любительские фильмы. «Тема с вариациями» Баланчина, поставленная в честь Петипа, взволновала его так же, как первое знакомство с танцем Эрика Бруна. Хотя Тамара видела всего лишь «прыжки крошечного человечка» в отрывках из «Лебединого озера» и «Дон Кихота», Рудольфа поражал изящный и гибкий почерк Бруна. «На 8-миллиметровой пленке я видел, на что способны его ноги. Мне хотелось этому научиться, понять, как он это делает».

В качестве учебного пособия Рудольф попросил Тейю снимать его спектакли; они вместе отсматривали их и обсуждали результаты. У Тейи был очень хороший глаз; он был одним из немногих, от кого Рудольф выслушивал замечания по поводу своей техники. «Они были товарищами друг для друга, они учились друг у друга». При просмотре любительских фильмов странно видеть, какой сырой была в то время техника Рудольфа; он неуклюже склонялся над балериной, тяжело приземлялся, после поворотов вставал на плоскую стопу. Позже он долго оттачивал технику, стремился четко исполнять каждый элемент и работать над тем, чтобы его движения неощутимо перетекали одно в другое. Кто-то предложил чаще занимать его в ансамблях, например в квартете кавалеров из «Раймонды», чтобы он лучше усвоил технику Кировского театра, взяв за образец безупречного Юрия Соловьева. Но обязательная согласованность движений претила Рудольфу; более того, он нарочно «вымывал классические роли», считая, что новаторство важнее изящества. Он понимал, что это он оказывает влияние на своих современников, а не наоборот. «Многим из нас нравились его новые методы, и мы пытались их копировать», – признается бывший солист Кировского театра Вадим Десницкий. Даже недовольный Сергей Викулов начал подражать коде Рудольфа из двойных ассамбле в «Баядерке», а Борис Брегвадзе, который особенно восхищался скоростными шене Рудольфа – «мы делали их быстро, но он был еще быстрее, а потом вдруг замирал на месте», – усваивал прием, который Рудольф добавил в «Корсаре», когда вместо того, чтобы идти к партнерше по прямой, он исполнял несколько па и бежал к ней по кругу. «Так осталось и по сей день».

Теперь балерины Кировского театра соперничали за право танцевать с Рудольфом. «Им казалось, что его энергия, его мощь передадутся и им», – говорит Брегвадзе. Алла Шелест считала, что вместе они способны создать легендарную пару. Их «Лауренсия» в феврале вызвала такой же фурор, как их «Жизель». Заметно более зрелый и уверенный в себе, чем он был с Дудинской, Рудольф по-прежнему изображал совершенно другого героя, чем все, кто исполняли эту партию до него. В его исполнении Фрондосо получился похожим на него самого – «более свободолюбивым, более самолюбивым и страстно влюбленным». Зато его дебюты в том сезоне были неровными. В целом считалось, что партия Принца из «Щелкунчика» ему не удалась. «Я видела много технических огрехов, – говорит Фаина Рокхинд. – И он танцевал без какой-либо эмоции, как будто думал, что роль недостаточно престижна для него». Зато в марте он дебютировал в роли принца Дезире в «Спящей красавице» с большим успехом. «Он как будто родился для этой роли; его изящество было полностью естественным», – говорит артист Кировского балета, ровесник Рудольфа, который уверяет, что ни до, ни после не видел на сцене лучшего Дезире. Услышав замечание Сергея Сорокина, что «дезире» по-французски означает «желанный» («Это хорошо, – заметил он, улыбнувшись. – Мне это нравится!»), Рудольф насытил исполнение физическим обаянием, особенно заметном в сцене охоты, когда, украшенный перьями и одетый в кружева и атлас, он летал по сцене с поистине аристократическим видом. Его принц Зигфрид в «Лебедином озере» в начале апреля, по мнению поклонников, был «очень плох, неинтересен, груб, – как написала Галина Пальшина. – А как мы ждали этого спектакля, премьера которого прошла уже после его «Спящей красавицы»!»

Рудольф всегда считал, что знаменитые классические произведения – прежде всего балеты для балерин, в то время как партнеры служат не более чем фоном и «носильщиком». «Петипа не хотел заставлять мужчин танцевать… Совсем, – говорил он. – У него они только ходили или стояли на сцене, как статуи». Недоверие к произведениям Петипа было ощутимым (кроме «Спящей красавицы» – возможно, потому, что, как указал его учитель Игорь Бельский, «он по-настоящему чувствовал историю балета»). И неудача с «Лебединым озером», возможно, отчасти объясняется тем, что ему не дали достаточно времени на репетиции; тогда он начинал готовить свой репертуар («Спящую красавицу», «Баядерку», «Дон Кихота», «Жизель» и «Тараса Бульбу») для грядущих гастролей Театра имени Кирова на Западе.

Рудольфу не верилось в то, что его мечта увидеть Европу вот-вот осуществится. Он знал, что артистов, внесенных в списки зарубежных гастролей, могут вычеркнуть в любое время и по любому поводу. Нинель Кургапкина до сегодняшнего дня считает, что ей не давали ездить за границу после доноса, что на гастролях в ГДР она путешествовала в брюках, что тогда считалось нескромным. Имя Аллы Шелест было в списке, а потом вдруг пропало – возможно, из-за того, что французский импресарио настаивал на молодых танцовщиках. Глядя, как Рудольф и Алла Сизова репетируют па-де-де из «Синей птицы», Шелест, вспомнив, что она не будет их сопровождать, вдруг расплакалась. Сразу же поняв, почему она плачет, Рудольф стал ее утешать, а когда она отказалась пойти с ним к Пушкиным, настоял на том, чтобы проводить ее домой. «По пути мы почти не разговаривали, и тем не менее все время я ощущала его теплое сочувствие».

Учитывая атмосферу неуверенности, которая окружала те гастроли, удивительно, что Рудольф позволил себе подвергнуть риску свой шанс туда поехать буквально за несколько дней до отъезда. Его вместе с другими танцовщиками вызвали для рутинного инструктажа в Смольный, и после лекции о «международном положении» и наставлений, как вести себя за границей, Рудольфа и одного его коллегу вызвали в отдельную комнату. Там сидел Виталий Стрижевский, глава комиссии, которая занималась гастрольными поездками. Официально он значился заместителем руководителя гастрольной группы, а на самом деле был сотрудником КГБ, о чем многие знали. Стрижевский спросил, почему Рудольф не вступает в комсомол. «Потому что я занимаюсь вещами поважнее такой ерунды!» – парировал Рудольф. По словам Долгушина, «он никогда не мог удержаться от таких вот безумных выходок».

Было ясно, что Нуреев должен уехать. Как сказал Барышников, «в России он бы умер… его бы убили или он покончил бы с собой. Был только один выход». Позже Рудольф говорил другу: «В России… я себе не принадлежал. У меня было чувство, что у меня большой талант, который признают повсюду». Этот талант уже разглядели; первым о нем написал Юрий Слонимский, чья статья о русском балете вышла в июне 1960 г. в журнале The Atlantic Monthly. В новом поколении танцовщиков Кировского балета он выделил одного Рудольфа. Вспоминая, как Театр имени Кирова был «буквально в осаде» перед его спектаклем «Жизель» 12 декабря 1959 г., критик описал «ни на кого не похожего» Альберта в исполнении Рудольфа и сразу же признал революционное влияние его танца. «Одним словом, новые люди по-новому трактуют даже события далекого прошлого. Они преломляют это прошлое через призму современной техники». Но через два с половиной года исполнения ограниченного репертуара Театра имени Кирова Рудольф начал ощущать, что уже научился в России всему, что можно, и тосковал по возможности расширить свои познания и отточить свою технику. Он уже намного опережал своих соотечественников. Русские зрители, не привыкшие к абстрактному творчеству, плохо приняли «Тему с вариациями» Баланчина, хотя Рудольф считал его «самым красивым балетом». Он дал себе зарок, что выучит его, что когда-нибудь освоит технику Эрика Бруна. Как замечали критики и поклонники, в то время как почерк самого Рудольфа иногда был лихорадочным и небрежным, Брун, идеальный «благородный танцовщик», олицетворял те самые чистоту, простоту и сдержанность, которых недоставало ему самому. «Как друг, любовник или как враг, – говорил он себе, – я должен попасть в тот лагерь и изучить его».

Побег Рудольфа «готовился изнутри», и тем не менее он по-прежнему считал необходимым оценить реакцию друзей. Во время долгой прогулки с Леонидом за несколько дней до отъезда Рудольф спросил: «Что бы ты подумал, если бы я остался на Западе?» Вопрос потряс Леонида до глубины души, но он намеренно уклонился от прямого ответа: «Ты знаешь, что такое ностальгия?» Леонид хотел напомнить Рудольфу о том образе жизни, к какому он привык и который оставит: ленинградские посиделки на кухнях, когда велись бесконечные разговоры; друзей, которые стали для него важнее семьи. Поняв, что другу не по себе, Рудольф поспешно объяснил, что имеет в виду всего лишь гипотетическую возможность. Он заставил Леонида обещать, что тот никому не расскажет об их разговоре.

Рудольф и правда чувствовал себя совершенно непринужденно в кругу ближайших друзей – среде очень удаленной от театрального мира сплетен и скандалов. И все же для артиста общество друзей тоже может оказаться сковывающим. Рудольф все больше чувствовал себя дома как в капкане. Теперь, когда Ксения видела, какое влияние на него оказывает Тейя, она стала ревнивой и вздорной и всячески старалась их поссорить. «Они ссорятся – из-за Ксаны», – сказала знакомому Елизавета Пажи. Ксения не переставала любить Рудольфа – «До самой смерти для нее существовал только один человек, он был для нее как бог», – и в то же время она понимала, что ее неудержимо влечет к Тейе. Если Рудольф тоже почувствовал их растущее влечение, он наверняка испытал те же отвращение и отстранение, какие пережил Чинко Рафик, которого Пушкины взяли к себе на десять лет позже: «Я очень разочаровался и даже не хотел танцевать. Возникло чувство, что за теми людьми, по поводу которых я питал такие иллюзии, стоит очень грубая и грязная реальность. Ксения была хищницей, настоящей сексуальной хищницей, и теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Пушкин в самом деле много страдал. По-моему, он терпел из-за нее огромное унижение. Было много боли. Это чувствовалось. По-моему, положение Пушкина было очень незавидным; должно быть, он на многое закрывал глаза и жил в своем мире; иначе он не вынес бы выходок Ксении».

Любовь Мясникова всегда считала, что Рудольф главным образом остался на Западе из-за Ксении. И Нинель Кургапкина с ней согласна: ему очень хотелось выпутаться из безвыходного положения. «Он не очень гордился, когда говорил о Ксении. Ему было нехорошо, когда он думал о ней». Но еще большим стимулом покинуть Россию стало осознание, что на родине ему не позволят свободно следовать своим истинным сексуальным инстинктам. «У меня не было возможности выбирать друзей по своему вкусу. Как будто кто-то морально бил меня. Я был очень несчастен». К тому времени в Театре имени Кирова начали догадываться о гомосексуальности Рудольфа, «хотя, – уточняет Габриэла Комлева, – тогда было ясно, что он еще не совсем определился: немного так, немного эдак».

На самом деле Рудольф был гораздо последовательнее в своей сексуальной ориентации, чем Тейя, который начал ухаживать за студенткой-индонезийкой, своей будущей первой женой. Константин Руссу вспоминает, как один раз к ним ворвался Рудольф и устроил сцену ревности. «У Тейи часто был кто-то еще, а может быть, он просто сказал Рудольфу, что у него кто-то есть, – сказала Уте Митройтер. – Он умел манипулировать людьми». На допросе в Штази Тейя вынужден был написать о своих отношениях с Рудольфом; он утверждал, что в апреле, когда студенты училища ездили на гастроли в Москву, он решил разорвать связь.

«После того как я вернулся, он часто подкарауливал меня в общежитии или в училище, но я избегал его. Через неделю после моего возвращения он наткнулся на меня на улице и спросил, почему я разорвал нашу дружбу. У меня было много причин… Последние несколько дней перед нашим разрывом он пытался вступить со мной в противоестественные отношения… Стало совершенно ясно, что из-за этого между нами всегда будет сохраняться дистанция».

Но Тейя, как замечает Уте, «писал и смеялся», то давал показания, которые призваны были угодить допросчикам. Размолвка Рудольфа и Тейи не была долгой; Чинко Рафик, один из немногих, с кем оба молодых человека говорили о своей прошлой связи, подтверждает, что «их страсть была очень глубокой». Для Рудольфа она означала восторг первой влюбленности, взлеты и падения, которые ощущались гораздо острее из-за того, что такая страсть была вне закона. И для Тейи, который гораздо дольше оставался влюблен в Рудольфа, последствия их романа оставили след на всю жизнь.

Поскольку Тейя не мог ходить из-за болезненного абсцесса на икре, в свою последнюю долгую прогулку по Ленинграду Рудольф отправился с Тамарой. В начале мая белые ночи только начинались; в жемчужном свете постепенно таяли знакомые места, как задники декорации. Они гуляли до утра, и Рудольф признался, что волнуется: как примет его французская публика? «Париж для нас был столицей мира, поэтому для него гастроли стали большим экзаменом». Когда Тамара услышала, что в аэропорт с ним поедут Пушкины, она хотела там же и попрощаться (Ксения по-прежнему подвергала ее остракизму, глядя поверх ее головы всякий раз, когда они встречались), но Рудольф настоял, чтобы она тоже проводила его.

Приехав в аэропорт Пулково после практически бессонной ночи, он увидел, что Ксения и Александр Иванович сидят на скамейке в противоположном от Тамары конце зала. Потом к нему подошла Роза с маленькой дочкой на руках. Ему было стыдно из-за того, что сестра родила вне брака, и поэтому он повел себя очень жестоко. «Зачем ты пришла? – прошипел он. – Сейчас же уезжай домой!» Для сестры было унизительно, что ее прогоняют при всех, но Рудольф был непримирим: он не хотел никаких сплетен. Поэтому он и Тейе запретил приезжать в Пулково. Ходили слухи, что кого-то из труппы могут «развернуть» прямо из аэропорта… Рудольф немного успокоился только после того, как одного из танцовщиков отвели в сторону – кажется, у него нашли какую-то ошибку в документах. Когда приехал Леонид Романков, он застал Рудольфа в черном баскском берете «в приподнятом настроении – он много шутил». Его настроение оказалось заразительным. Проводив его, все стояли вместе у барьера. Неожиданно Ксения повернулась к Тамаре и сказала: «Александр Иванович едет на работу. Давайте посидим в кафе «Север»?» Застигнутая врасплох, Тамара согласилась и поехала с Ксенией на Невский проспект. Заказав фирменные блинчики, профитроли и кофе, они болтали, как школьницы, обмениваясь историями о Рудольфе и стараясь представить, как его примут на Западе. Так зародилась их дружба, которая углубилась благодаря взаимозависимости.

Глава 5

Ровно шесть шагов

16 мая 1961 г. на приеме после гала-премьеры Кировского балета в Гранд-опера гости разделились на две группы: русские стояли по одну сторону изящного Танцевального фойе, французы – по другую. Три парижских танцовщика о чем-то разговаривали, когда заметили молодого человека, который понемногу отходил от своей группы и приближался к ним. Как и все русские мужчины, он был в плохо сшитом костюме старомодного покроя и выглядел одновременно «одетым и неодетым», но его выделяло умное, оживленное выражение лица. «Смотри, этот совсем другой, – сказал Пьер Лакотт. – Сразу видно по тому, как он оглядывается, что его интересует все: он разговаривает глазами».

Постепенно молодой человек, словно любопытный дикий зверь, подходил еще ближе. «Теперь мы были уверены, что он подойдет к нам». «Вы говорите по-французски?» – спросил Пьер. «Нет, по-английски», – ответил тот. Потом, обернувшись к двум женщинам, он улыбнулся и сказал: «Я вас узнал». Высокая, стройная Клер Мотт, недавно ставшая прима-балериной, несколько раз выступала в России, и в первые дни гастролей Кировского балета она, вместе с солистами Клодом Бесси и Аттилио Лабисом, была единственной танцовщицей Парижской оперы, которые приходили на репетиции русских танцоров – смотрели, как те разогреваются, или сами участвовали в занятиях. Для Рудольфа их желание сравнить технику и приемы преподавания сразу сделало их родственными душами; к их равнодушным коллегам, которые репетировали в соседних классах, он испытывал лишь презрение.