Полная версия

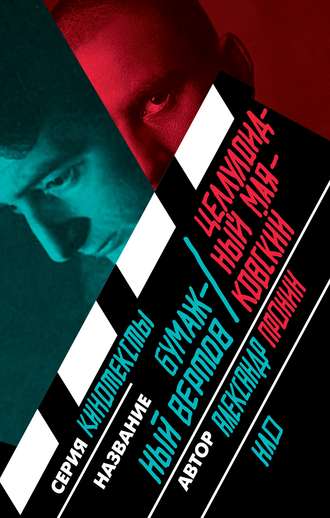

Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский

В порождении смыслов произведения этот образ, разумеется, играет ключевую роль – наряду, но далеко не всегда в прямом взаимодействии с автором. Более того, в Прологе автор предъявляет нам двух Маяковских, которые, встречаясь на улице, здороваются и вопрошают друг друга: «Как поживаете?» И далее мы наблюдаем день, в пространственно-временном континууме которого разворачивается эта метафора встречи, со-бытия двух ипостасей героя: поэта, гражданина земного шара, властителя залов, дум и душ, и – «обычного человека», которому нужно есть, пить, одеваться, принимать гостей… Характерно, что, представленное трагикомически, это противоречие оказывается вписанным в естественный ход бытия, в один день жизни героя. В итоге последнее слово как бы остается за поэтом, но автор понимает эту борьбу как циклическую, вечную и визуализирует свою идею с помощью образа поднимающегося над спящим героем солнца. Безусловно, здесь нет никакого принципиально нового для Маяковского смысла, мы уже знаем: «Светить, и никаких гвоздей – вот лозунг мой и солнца»; однако в контексте всех событий и картин дня минувшего возникает отнюдь не победительное ощущение абсурдности, заколдованного круга.

Существенный нюанс в общую смысловую гамму сценария добавляет образ девушки-самоубийцы. В калейдоскопе «газетных» картин-видений второй части герой Маяковский видит:

123. Из темного угла газеты выходит фигура девушки, в отчаянии поднимает руку с револьвером, револьвер – к виску, трогает курок.

124. Прорывая газетный лист, как собака разрывает обтянутый обруч цирка, Маяковский вскакивает в комнату, образуемую газетой.

125. Старается схватить и отвести руку с револьвером, но поздно, – девушка падает на пол.

126. Человек отступает. На лице ужас.

127. Маяковский в комнате. Сжимает газету, брезгливо отодвигает чай и откидывается на стуле.

Этот эпизод имеет прямое отношение к реальности – Маяковского «преследовала тень ‹…› события, которое он так и не смог вытеснить из памяти: смерть Антонины Гумилиной, покончившей с собой из‐за него в 1918 году»[99]. Как видим, в сценарии некое самоубийство подано как факт из рубрики «Происшествия», но одновременно – как болевая точка в подсознании героя, как всплывающее из «темного угла» сознания каждый день. Это событие, которое всегда остается в его «ежедневной газете» как повестке дня.

Отметим, что образ девушки вновь возникает в четвертой части, где разворачивается картина «натуральной любви»:

53. Маяковский спешит за девушкой. Смотрит на девушку. В его глазах девушка становится той, из происшествий.

54. Нагоняет.

Далее он втягивает ее в разговор, дарит цветок, ведет к себе и т. д. (подробнее о развитии мотива желания см. ниже). Таким образом, герой как бы отдает девушке «из происшествий» то, что не дал другой, и подобная компенсация есть признание собственной вины. Поэтому мы не можем согласиться с точкой зрения Б. Янгфельдта, который трактует проявившийся в сценарии «мотив самоубийства как возможный выход». Скорее наоборот: в сценарии «Как поживаете?», который создавался практически параллельно с поэмой «Хорошо!» и по эмоциональному настрою явно перекликался с ней, герой отрицает самоубийство как выход, и в контексте заявленной темы «24 часа жизни человека» на первый план выходит мотив вины. В данном случае вины непосредственной.

Очевидно, «виноватость» героя проявляется и в его отношении к явившейся к нему в гости семейке (пятая часть). Он не может отказать в просьбе и принимает этих явно малосимпатичных ему, ограниченных, пошлых людей, хотя ему надо спешить на литературный вечер, где его ждет жадная до истинной поэзии рабфаковская молодежь. Маяковский угощает их чаем, отвечая на телефонные звонки, обещая скоро быть, рыдая на кухне от абсурдности ситуации; наконец, он придумывает комедийный трюк с переодеванием в милиционера, пугающего гостей бумагой о «возможном землетрясении», и убегает на вечер. Эта семейка сидит потом под зонтиком на улице, когда усталый герой засыпает – как часть мира, над которым встает солнце.

Таким образом, в сценарии «Как поживаете?» Маяковский разворачивает картину чрезвычайно динамичной, но двойственной, во многом абсурдной и трагически необъяснимой жизни поэта, смысл которой придает лишь творчество, а примиряет – лишь солнце. Один Маяковский – лучший – жаждет борьбы, действия, готов преобразовывать мир, а другой – обыкновенный человек – погряз в суете быта, в унижающей его достоинство зависимости от начальства, денег и т. п. «24 часа жизни человека» – заколдованный круг, но с абсурдностью и раздвоенностью приходится мириться как с данностью. В этой связи представляется совершенно справедливой мысль М. Ямпольского из уже процитированной работы: «Консервация идей динамики и борьбы в левом искусстве к 1927 году оборачивается невольным признанием незыблемости действительности»[100].

Маяковский интуитивно чувствовал это противоречие и в своем сценарии попытался продемонстрировать данный парадокс на собственном примере, тем самым преодолев его. В значительной степени ему это сделать удалось, недаром присутствовавший на первом чтении «Как поживаете?» Шкловский вспоминал позднее, что «сценарий был такой, как будто в комнату вошел свежий воздух»[101].

Впрочем, вопреки столь лестному мнению судьба сценария, как уже говорилось, оказалась незавидной. Ну, а 1930‐е годы доказали, что Маяковский еще легко отделался за свои «непонятные массам» новации, без оргвыводов и травли. После смерти поэта продолжавшим работать левым художникам пришлось забыть об экспериментах с динамикой образов, ассоциативным монтажом, поисками новых смыслов; их подавил своей громадой «монументальный реализм», как определял господствующий метод Алексей Толстой. Даже признанные корифеи вынуждены были менять курс. «Страна завершала пятилетки. Гигантскими шагами шла индустриализация. Я сидел в своей скорлупе ‹…›» – так оправдывался Сергей Эйзенштейн на «проработке» по поводу «ошибок», допущенных при постановке «Бежина луга»[102] (кстати, по сценарию А. Ржешевского).

Спрашивается, что бы говорил в свое оправдание Маяковский, если бы «Как поживаете?» был поставлен хотя бы в конце 1920‐х? Ведь и ему тоже была дорога «своя скорлупа» – скорлупа художника.

О механике сюжета

В работе над киносценарием «Как поживаете?» Маяковский проявил себя, безусловно, как новатор литературы для экрана. Авторский замысел сложен, и он реализуется в тексте как многоплановая, синтетическая по форме и содержанию драма поэта. Лишь формально ограниченное одним днем действие разворачивается как миметически, в картинах видеоряда, так и повествовательно, в цепи событий, образующих историю.

Как работают эти механизмы сюжетосложения в сценарии, можно увидеть на примере развертывания одного мотива – мотива желания, выполненного в рассматриваемых случаях совершенно по-разному: миметически, через графическую анимацию, в первой части и нарративно, через историю «натуральной любви», в четвертой. Данное сравнение, на наш взгляд, представляется весьма показательным в плане демонстрации «сюжетного мышления» Маяковского-сценариста, а также в силу значимости мотива желания для понимания смысла произведения.

Итак, в первой части у читающего газету Человека (он же Маяковский) при виде рекламы одежды: «Одевайся и шей только в магазине „Москвошвей“!» рождается желание обзавестись обновой. В сценарии этот процесс разворачивается, как уже было показано выше, после цепи фантастически переосмысленных действий по получению газеты, ее чтения с визуализацией текста (ожившие картины землетрясения и т. д.). И вот героем, застигнутым врасплох рекламой «Москошвея», овладевает новое чувство; изображено это так: «В углу висит человечья одежонка. Вылезает вата из-под подкладки. Потертый воротник. Человек берет двумя пальцами полу пальто и расстилает перед глазами дыры». Сразу после этой «живой» сцены встык идет фрагмент комбинированного изображения: «„Объявления“. „Одевайся и шей только…“ Улица. По улице спускаются гладко разглаженные, новенькие, самостоятельные, без людей, пальто и тройки: брюки, пиджаки и жилеты, и у каждого вместо головы обозначена солидная сумма. Одни мелькающие суммы». Затем мы вновь видим героя, который «в задумчивости перебирает губами, складывая и вычисляя», а дальше – вновь рисованный аттракцион: «Мелькающие суммы останавливаются, выравниваются и складываются в огромную цифру».

Финальные пять кадров эпизода таковы:

136. Пачка червонцев шелестит перед глазами.

137. Человек встает и смотрит задумчиво.

138. Перед ним сама разворачивается книга стихов, сбоку кадра перед червонцами. Книга складывается, на нее нарастает новая книга.

139. Между стихами и червонцами появляются два пера, переходящие в большой знак равенства.

140. Человек хватает перья-тире.

[Титр] «Нельзя не работать!»Таким образом, спровоцированное рекламой желание обновить гардероб трансформировалось через денежный эквивалент в позыв взяться за работу, и все это дано в конкретных зрительных образах. Автор визуализирует и с помощью приемов монтажа миметически разворачивает в тексте мотив желания как своего рода зримую «индукцию» желания. Таким образом он добивается того, что считал преимуществом западного кино, которое в лучших своих образцах могло, «организуя простенькие факты, достигать величайшей эмоциональной насыщенности» (XII, 131).

Подобное развертывание мотива интересно и само по себе, но особый смысл оно приобретает в сравнении с событиями четвертой части. Она названа «Натуральная любовь», и в ней развернуто другое желание – сексуальное. Вначале герой и героиня вовлечены в разные ситуации (пожар и свадьба), но выходят из них, и начинается история взаимного влечения: вот они просто идут вместе, потом заходят домой к герою, садятся, пьют воду, целуются – и потом мы видим их уже выходящими из дома. Динамика желания создается в тексте не только таким направленным движением, но и сочетанием соблазна и «сопротивления» в репликах-титрах: «Да я же с вами говорить не буду» – «Да я с вами идти не буду, только два шага» – «Да вы ко мне не зайдете, только на одну минуту» – «Да мы и пить не будем, только один стакан» – «Да мы и целоваться не будем». В целом история «натуральной любви» разворачивается как вполне привычный драматический нарратив с закономерным финалом, традиционно остающимся «за кадром»:

81. Маяковский наливает из графина воду.

«Да мы и пить не будем – только один стакан».

82. Девушка говорит:

«Какая у вас крепкая вода!»

83–84. Берет у нее стакан и начинает тихо лезть.

«Да мы и целоваться не будем!»

85. Тянутся губами друг к другу.

Вместе с тем нельзя не заметить, что и в этом эпизоде автор остается верен себе, дополняя нарратив миметическими элементами. Например, так:

63–69. Вокруг зима, и только перед самым домом – цветущий садик, деревья с птицами; фасад дома целиком устлан розами. Сидящий на лавочке в рубахе дворник отирает катящийся пот.

[Титр: ] На крыльях любви70–72. У девушки и Маяковского появляются аэропланные крылья.

73–74. Девушка и человек вспархивают по лестнице.

И в следующей сцене мы видим пример прямого вторжения, так сказать, «рисующего» автора в нарратив: «Каждая вещь в грязной комнате зацветает; из чернильницы появляются лилии, обои простого рисунка на ваших глазах становятся рисунком розочкой. Простая лампа становится люстрой». А после затемнения – как итог – используется обратная миметическая трансформация: «Комната, пришедшая в норму обычного грязного вида»; «Фасад дома, цветы с фасада обрываются, на улице снег. Дворник в рубашке – влезает в доху». Причем эти элементы уже совершенно естественно сочетаются с финальной частью нарратива:

94–96. Из подъезда выходят. На нем – ботики, у нее – стоптанные каблуки. Сложенные крылья подмышками. Скользят. Зевают.

97. Пройдя несколько шагов, человек достает часы.

98–101. 22 минуты десятого. Стрелки в разные стороны. Человек показывает девушке указательные стрелки, прощается. Расходятся в противоположные стороны.

В итоге возникает противопоставление двух желаний: первое (через рекламу, газету, социум) представляется искусственным и навязанным, а второе – естественным и органичным. Безусловно, данная оппозиция вписывается в общий контекст авторского замысла, генерирует смыслы воображаемого сценаристом фильма. Механизмы его сюжетного развития обеспечивает собственная «кинооптика» Маяковского, сплавленная из свойств литературы и миметических искусств. При этом все вышесказанное лишь подтверждает общую оценку творчества Владимира Маяковского, данную Шкловским: «Трудно было ему с сюжетом. У него был один сюжет – человек, передвигающийся во времени. Человек восходит на небо и сходит с неба»[103].

Глава 5. Газета в киносценарии Маяковского «Как поживаете?»: образ и его функции

С периодической печатью Маяковский был тесно связан на протяжении всей своей творческой жизни. В прессе впервые публиковались многие его художественные произведения, со страниц газет и журналов он обращался к читателю как публицист, агитатор, критик. «В журналистской среде, – как справедливо отмечает Б. П. Веревкин, – поэт чувствовал себя своим, охотно участвовал в собраниях и диспутах, на которых обсуждались задачи прессы»[104]. Маяковский и сам охотно называл себя «газетчиком», более того, он превратил это словечко из профессионального жаргона в яркий поэтический образ:

И мне,газетчику,надо одно –Так чтобырезалапресса,чтоб в меня,чтобы в окноцелилврагиз обреза (IX, 112).О работе Маяковского в периодической печати написано много, и в контексте заявленной нами темы следует подчеркнуть лишь одно немаловажное обстоятельство. Как уже было показано выше, первые публикации в 1913 году он осуществил именно в кинопериодике: «Вестнике кинематографии» и «Кине-журнале», с которыми сотрудничал как рецензент и критик, печатаясь под различными псевдонимами. Таким образом, периодическая печать и кино связаны в творческой биографии Маяковского изначально.

На самом раннем, футуристическом этапе творчества появляется в стихах Маяковского и газета – как актуальный поэтический образ. В знаменитом стихотворении 1914 года «Мама и убитый немцами вечер» поэт впечатляюще использует принцип «одушевления» предмета: «Ах, закройте, закройте глаза газет!» (I, 66–67). Эксперименты с художественным значением слова продолжились и в «Гимне критику» (1915), где газетная страница представляется автором в самых неожиданных смысловых трансформациях, например как емкость, в которой критики «прополаскивают белье» писателей, т. е. их произведения.

В послереволюционные годы Маяковский не только «в работе сознательно переводил себя на газетчика» (I, 28), но и активно использовал «медийные» мотивы и образы в своем поэтическом мышлении. Так, в поэме «Про это» (1923) он подает старую находку в новом осмыслении, реализуя актуальный для него мотив борьбы с наступлением быта, с вещизмом:

Газеты,журналы,зря не глазейте.На помощь летящим в морду вещамругнейза газетиной взвейся газетина (IV, 176).Кстати, в этом случае мы не только убеждаемся в правоте Романа Якобсона, который говорил, что «поэзия Маяковского есть поэзия выделенных слов по преимуществу»[105], но и видим яркий пример словотворчества поэта. Впрочем, с интересующим нас словом он экспериментировал не так много, и в целом словообразовательный ряд получается таким: газета – газетина – газетища – газетничать[106]. Однако лексико-грамматический уровень – лишь часть целого, из приведенных выше примеров мы видим, что образ газеты в поэтическом сознании автора создается и на уровне синтаксическом: «глаза газет», «газеты не глазейте», «за газетиной взвейся газетина». На уровне произведения как целого, т. е. в более широком литературном контексте, образ газеты и его функционирование наиболее оригинально проявляются, на наш взгляд, в киносценарии «Как поживаете?», написанном в 1926 году.

Из предыдущей главы следует, что в этом произведении Маяковский проявил себя как новатор литературы для экрана, применивший для его создания «специальные, из самого киноискусства вытекающие средства выразительности» (XII, 131).

Уже в первой части, в которой изображается утро героя, автор организует действие с помощью газеты:

64. Человек вскакивает, приоткрывает дверь и орет в щелку.

65. Щелка. Комната Маяковского. Изо рта выскакивают буквы:

«Г-а-з-е-т-у!»

66. Буквы слов раздаются через комнату и коридор, проскакивают в кухню, и одна за другой буквы опускаются на голову кухарки, возящейся у самовара, и исчезают у нее в голове. ‹…›

71. Кухарка останавливается перед газетным киоском.

[Титр: ] Мир в бумажке (XI, 136)Посредством надписи автор заявляет концепцию газеты как картины мира

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Серафимович А. Машинное надвигается // Сине-фоно. 1912. № 8. С. 8.

2

См.: Летопись кино. 1863–1929. М., 2004. С. 49.

3

Маяковская А. А. Детство и юность Владимира Маяковского // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 15.

4

Медведев С. С. Из воспоминаний // Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 47.

5

Гинзбург С. Кинематограф дореволюционной России. М., 2007. С. 47.

6

Михайлов В. П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. М., 2004. С. 45.

7

В те годы нумерация рядов была обратной: самые дорогие места располагались в конце и в ложах партера.

8

См.: Фильмография иностранных фильмов в России, 1907–1913 / Сост. М. Н. Иорданский (часть первая, 1907–1908 гг.) // Киноведческие записки. 2008. № 86. С. 39–59.

9

См.: Михайлов В. П. Указ. соч. С. 275–277.

10

И-я Д. Театральная Москва. Художественный электро-театр // Сине-фоно. 1911. № 10. 15 февр. С. 11–12.

11

Бурлюк Д. Кинематограф в моей жизни. Владимир Маяковский и кино // Мигающий синема: ранние годы русской кинематографии. Воспоминания. Документы. Статьи. М., 1995. С. 182.

12

Маяковский В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 133. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

13

Шкловский В. Б. Жили-были. М., 1966. С. 393.

14

Тренин В., Харджиев Н. Забытые статьи Маяковского 1913–1915 г. г. // Литературное наследство. М., 1932. Т. 1. С. 117–165.

15

Неизвестные статьи Владимира Маяковского / Вступ. ст. и примеч. Б. Милявского, Р. Дуганова, В. Радзишевского // Вопросы литературы. 1970. № 8. С. 141–203.

16

Арензон Е. Р. Маяковский в «Кине-журнале»: к проблеме псевдонимных статей 1913–1915 гг. // Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Проблемы и перспективы исследования. М., 2008. С. 423.

17

Там же. С. 424–428.

18

Прибавив к вышеназванным 27 три статьи, которые под своим именем опубликовал Д. Бурлюк, получаем в сумме 30 статей.

19

Каменский В. Юность Маяковского // Маяковский: pro et contra. СПб., 2006. С. 69.

20

См.: Неизвестные статьи Владимира Маяковского // Вопросы литературы. 1970. № 8. С. 159–160.

21

«В том, что умираю, не вините никого»? Следственное дело Маяковского. Документы. Воспоминания современников. М., 2005. С. 468.

22

Бурлюк Д. Указ. соч. С. 210.

23

Петербургский лингвист М. А. Марусенко, используя методы лингво-математического анализа, вначале установил, что из 9 текстов «короткого» списка «Вопросов литературы» к классу «Маяковский» относятся 7 точно и 2 вероятностно, а спустя 10 лет, исследуя еще и тексты Бурлюка, пришел к выводу, что «учителю» принадлежат 9 (плюс 8 вероятностно), а «ученику» – всего 1 (плюс 6 вероятностно); данные приводятся по: Арензон Е. Р. Указ. соч. С. 402–403, 418–419.

24

Арензон Е. Р. Указ. соч. С. 432.

25

Неизвестные статьи Владимира Маяковского. С. 163–164.

26

Арензон Е. Р. Указ. соч. С. 433.

27

Шкловский В. Маяковский и кино // Кино. 1937. 11 апр.; Февральский А. В. Маяковский в кино // Маяковский В. В. Кино. М.; Л., 1937. С. 7–19.

28

См.: Поляновский М. Маяковский киноактер. М., 1940.

29

По свидетельствам современников, фильм, снятый небольшой студией «Винклер и Топорков», без заметного успеха прошел в прокате в 1913 году, затем вновь появился в 1915 году, а также некоторые его фрагменты использовались в сюжетах о футуристах «Патэ-журнала» как цитаты (см.: Там же. С. 20).

30

Цит. по: Поляновский М. Указ. соч. С. 15. (Следует отметить, что Н. И. Харджиев сомневался в достоверности свидетельств В. Шершеневича и Б. Лавренева и утверждал, что Маяковский в фильме не снимался, см.: Харджиев Н. И. Дополнение к полному собранию сочинений Маяковского // Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. М., 1997. Т. 2. С. 155.)

31

Маяковский в воспоминаниях современников. С. 175.

32

«В том, что умираю, не вините никого»? С. 466.

33

Е. Евтушенко снялся в фильмах «Взлет» (1979), «Детский сад» (1983), «Похороны Сталина» (1990), а также появился в документальной вставке в фильме «Застава Ильича» (1965).

34

По этому поводу М. Цветаева язвительно замечала, что у Маяковского нет читателя, «у Маяковского – слушатель» (Маяковский: pro et contra. СПб., 2013. Т. 2. С. 654–655).

35

Цит. по: Поляновский М. Указ. соч. С. 50.

36

Рампа и жизнь. 1918. № 23. C. 14.

37

Цит. по: Поляновский М. Указ. соч. С. 48–49.

38

Там же. С. 55.

39

Мир экрана. 1918. № 1. С. 21.

40

Поляновский М. Указ. соч. С. 27.

41

Мир экрана. 1918. № 3. С. 17.

42

Гринкруг Л. А. «Не для денег родившийся» // Маяковский в воспоминаниях современников. С. 180.

43

Цит. по: Поляновский М. Указ. соч. С. 35.

44

Там же.

45

Там же. С. 58.

46

«В том, что умираю, не вините никого»? С. 461.

47

«В том, что умираю, не вините никого»? С. 466.

48

Там же. С. 467.

49

Кулешов Л. Искусство кино. М., 1929. С. 146–147.

50

Поляновский М. Указ. соч. С. 74.

51

Там же. С. 55.

52

Цивьян Ю. На подступах к карпалистике: движение и жест в литературе, искусстве и кино. М., 2010. С. 73.

53

Великий кинемо: каталог сохранившихся игровых фильмов России 1908–1919. М., 2002. С. 10.

54

Левинсон А. О некоторых чертах русской кинематографии // Последние новости (Париж). 1925. № 1512. 29 марта.

55

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прилепин,_Захар#cite_note-41

56

Цит. по: Катанян В. А. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. 5-е изд., доп. М., 1985. С. 390.