Полная версия

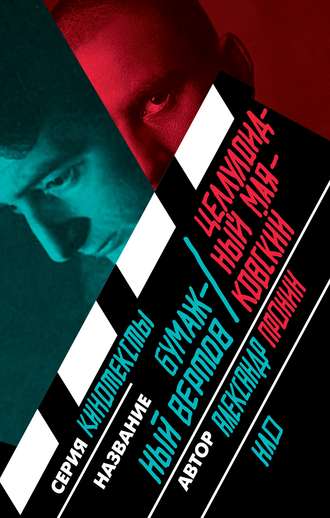

Бумажный Вертов / Целлулоидный Маяковский

Очевидно, эта успешная трансформация и неудачи с экранизацией восьми написанных за два года игровых сценариев привели к спаду активности Маяковского в данной области творчества. В марте 1928 года он все-таки сдал ВУФКУ в Киеве переработанные сценарии «Товарищ Копытко» и «Наган», но в итоге получил известие о том, что постановка их так и не состоится, а гонорар подлежит возвращению. Ответное письмо Владимира Владимировича от 25 июля проникнуто глубоким разочарованием, но от своей позиции он не отступился: «Думаю, в художественной части сценариев моя квалификация позволяет мне настаивать на необходимости проведения в картинах и моих сценарных „принципов“» (XII, 121). Таким стал финал этого своеобразного «киноромана».

Но любовь к «кинемо» у Маяковского не угасла. Последний из известных нам актов сценарного творчества относится к осени 1928 года, когда поэт находился в Париже. Сама ситуация при этом выглядела достаточно абсурдно: Маяковский, как уже говорилось, переделывал отвергнутый студиями сценарий «Позабудь про камин» в театральную пьесу («Клоп») и одновременно работал над сценарием звукового фильма «Идеал и одеяло»[83]. Судя по телеграмме к Лиле Брик: «Веду переговоры с Рене Клер» (XIII, 125), сценарист Маяковский уже не надеялся на возможность экранизации на родине и искал варианты за границей – в том числе и с помощью знаменитого французского режиссера. Впрочем, об этом неосуществленном плане известно немного, и мы располагаем только пересказом либретто по-французски, который дает лишь общее представление о замысле (XI, 487). По сути, это продолжение темы «духовного и мещанского», вечного конфликта любви возвышенной и плотской, но уже для звукового кино. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, очень важно, поскольку говорит об интересе автора к открывающимся возможностям, о поиске новых средств выразительности, а не об окончательном отказе от литературной работы для кино. Во временном характере «ухода Маяковского от киноработы» был уверен и О. Брик, который писал в годовщину смерти поэта в статье «Сценарные мытарства»: «Он вернулся бы к ней непременно. Особенно при наличии звуковой фильмы»[84]. К сожалению, сценарий для звуковой картины, который он хотел и наверняка сумел бы написать, Маяковский закончить не успел.

В итоге период 1926–1928 годов можно назвать наиболее продуктивным в творчестве Маяковского как сценариста: одиннадцать законченных произведений, включая коллективные, и одно незавершенное. Но вместе с тем он был показательно малоэффективным по конечному результату: экранное воплощение получили только два игровых сценария и один «соавторский» к хроникальной агиткартине. Причем все они – сугубо «заказные», а те сценарии, которые он писал по собственной инициативе и ценил выше других, – «Сердце кино», «Как поживаете?», «Позабудь про камин» – были признаны студиями непригодными к постановке. А ведь их автор имел за плечами несколько поставленных сценариев и, по мнению общественности (и своему собственному), был профессионалом. В 1927 году, выступая на диспуте о путях развития «Совкино», Маяковский уверенно заявлял: «Так как ремесло сценариста и поэта в основе своей имеет одну и ту же сущность, а я понимаю это дело, то я буду учить вас. Я буду учить вас всем вопросам сценария. Я один напишу двести сценариев» (XII, 359).

Его слова были встречены аплодисментами, но жизнь обратила шутливую гиперболу в самоиронию: «Сто и сто – сколько? – Двести. – Сиди, дурак, на месте». Вышло, что писал Маяковский для кино много и с увлечением, особенно во второй половине 1920‐х, но до постановки большей части написанного дело так и не дошло, а те сценарии, что были поставлены, удовлетворения и признания Маяковскому не принесли. Да и мир кинематографа был к нему далеко не так благосклонен, как может показаться. В профессиональной среде к сценариям Маяковского относились по-разному: Л. Кулешов, Г. Козинцев, Л. Трауберг высоко оценили «Как поживаете?» и «Позабудь про камин», а С. Эйзенштейн в 1942 году в набросках для выступления на вечере памяти поэта в Алма-Ате писал: «Зря канонизируют сценарии. Не в сценариях убогих, в методе мышления он синематографичен»[85].

Маяковский любил кино как новое, революционное искусство, хотел и много работал для «кинемо», но самые смелые его замыслы остались нереализованными, а значит, прав был отчасти Осип Брик, который называл эту сторону творческой жизни поэта «сценарными мытарствами».

Финальные титры

«Автор сценария – В. Маяковский». Эта надпись появлялась на экране в 6 картинах: «Не для денег родившийся», «Барышня и хулиган», «Закованная фильмой» (все – 1918), «Евреи на земле» (1926), «Трое» (1927), «Октябрюхов и Декабрюхов» (1928).

Всего Маяковский был автором 16 завершенных киносценариев (включая коллективные), еще о двух незавершенных мы знаем по сохранившимся черновикам. Представление о Маяковском-сценаристе периода творческой зрелости дают тексты девяти сохранившихся готовых авторских сценариев, а также двух коллективных и двух набросков.

Глава 4. Сценарий Маяковского «Как поживаете?»: Блестящее поражение

Маяковский считал кинематограф полем своей деятельности и активно доказывал свое право на экранное творчество. В октябре 1927 года, выступая на диспуте «Пути и политика Совкино», он заявлял: «Если у меня есть понимание, что миллионы обслуживаются кино, то я хочу внедрить свои поэтические способности в кинематографию» (XII, 358). В своей весьма задиристой речи он отстаивал необходимость писать для кино по-новому, а не плодить «сценарную макулатуру» и «ограничиваться утилизацией покойников».

И как раз в это время он сам активно работал над сценарием «Как поживаете?», который занимает особое место в его творчестве. Сравнительно долго проработав над текстом – все три осенних месяца 1926 года, последний его вариант он датировал декабрем. Как уже отмечалось, этот киносценарий Владимир Владимирович задумал писать по собственной инициативе, а не по заказу, как было принято, и предложил «Совкино» тему «24 часа жизни человека». Предложение было принято, но сотрудничества не получилось. В статье «Караул!», опубликованной вместе с четвертой частью сценария в феврале 1927 года в журнале «Новый ЛЕФ», он подробно и ярко описывает перипетии с двумя обсуждениями текста в «Совкино»: исключительно положительным в Литературном отделе и столь же единодушно отрицательным – на Правлении (XII, 131). Маяковский был уязвлен отказом, потому что «хотел, чтобы этот сценарий ставило Совкино, ставила Москва», так как оценивал данную работу как «принципиальную» (XII, 131). Однако переубедить государственное учреждение он вполне резонно уже не надеялся да и не желал, поэтому значительно переработанный вариант был предложен в «Межрабпом-Русь». И акционерное общество, как сообщал журнал «Новый зритель», в январе 1927 года «приобрело у В. Маяковского сценарий „Как поживаете?“»[86]. В качестве предполагаемого постановщика называли Льва Кулешова, а его жена Александра Хохлова рассматривалась как наиболее вероятная исполнительница роли девушки-самоубийцы. Но в итоге и этот вариант не был реализован.

Отметим, что сценарий «Как поживаете?» должен был войти в планируемый к изданию сборник сценариев Маяковского – в качестве экспериментального, контрастного по отношению к двум другим, «типовым для него» сценариям, но потом был убран. Причину автор указал в черновике предисловия: «Сценарий „Как поживаете?“ в отрывке будет приведен в Лефе. Так как он требует подробнейшего описания его демонстрации перед правлением „Совкино“ и крепкого разговора и полемики с директорами, он выпал из плана предполагаемой книжицы»[87]. Вместе с тем «печатная» судьба текста сложилась вполне удачно: частично, как уже говорилось, он был опубликован еще при жизни Маяковского. Кроме того, сохранились две редакции машинописи: первая, содержащая четыре части с правкой автора, и вторая, авторизованная, в пяти частях, именуемая полной (обе хранятся в БММ), а также машинописный вариант в РГАЛИ. Таким образом, все возможности внимательно прочесть самый «принципиальный» сценарий Маяковского у нас есть.

О форме сценария

Как и все сохранившиеся сценарии Маяковского, «Как поживаете?» написан в характерной для немого кино форме «номерного» или «железного» сценария – в нем 481 кадр на 5 частей. Такая форма записи, предложенная еще в 1910‐х годах голливудским сценаристом и режиссером Томасом Инсом, оставалась общепринятой и в кинопроизводстве второй половины 1920‐х, хотя многие над ней откровенно смеялись. Так, Сергей Эйзенштейн в своей статье «О форме сценария» (1928) заявлял, что «номерной сценарий вносит в кинодраматургию столько же оживления, как номера на пятках утопленников в обстановку морга»[88].

Однако известный бунтарь Маяковский, который также возмущался обилием «сценарной макулаторы» и тем, что «сценарное творчество ограничивается утилизацией покойников» (XII, 133), как это ни странно, не только ни разу не выступил против номеров, но и не пробовал писать иначе. Почему? С одной стороны, он искренне считал, что литератор, пишущий киносценарии, должен быть тесно связан с производством, следовательно, очевидная технологичность номерного сценария представлялась ему доказательством такой связи, а сама последовательность цифр – своеобразным, если употребить современную терминологию, штрих-кодом, который может прочесть только специалист (режиссер или оператор).

А с другой стороны, консервативность Маяковского в данном вопросе можно объяснить еще и тем, что для него было вполне органично писать именно так, в «железной» последовательности кадров. Ведь так называемое «зримое письмо» было свойственно Маяковскому как никому другому. Опытный художник-плакатист, отработавший свою «тысячную» норму на конвейере «Окон РОСТА», он мыслил образами и легко находил к ним слова. Для него не составляло труда «разложить» любое действие на отдельные картины.

В качестве простейшей иллюстрации к сказанному разберем небольшой фрагмент из начала четвертой части «Как поживаете?»:

12. Горит дом.

13, 14, 15. Выезжает пожарная команда.

16, 17. Выбегают из дома люди.

18–20. Люди окружают дом и ходят вокруг толпами…

Безусловно, при непрофессиональном чтении цифры мешают восприятию общей картины действия, и без них строчный текст Маяковского выглядел бы более «зримо»:

Горит дом.

Выезжает пожарная команда.

Выбегают из дома люди.

Люди окружают дом и ходят вокруг толпами…

Такой вариант ближе к литературному, более того, текст похож на характерные именно для Маяковского стихи, только он не организован ритмически, не «прошит» рифмой. Но можно пойти дальше и, убрав построчные абзацы, трансформировать текст в линейную прозу. Проделав данную операцию, мы получим еще более литературное описание того же действия: «Горит дом. Выезжает пожарная команда. Выбегают из дома люди. Люди окружают дом и ходят вокруг толпами».

В результате превращений, не нарушая нарративной цепочки, мы получаем ряд описывающих действие ремарок. По смыслу получается вроде бы то же самое, однако текст лишается «картинности», которую создает отдельная строка, обеспечивающая каждому предложению обрамление, а всему тексту – четкий ритм. Такой вариант «олитературивания» Маяковского вряд ли бы устроил.

Кстати, примеры близкого к ритмизованной прозе сценарного письма в те времена уже известны, прежде всего «эмоциональный» сценарий Александра Ржешевского. Ржешевский, у которого также многие сценарии не были поставлены, решительно отказался не только от номеров, но и от любых производственных примет – он стал писать кинопрозу. Вот для сравнения фрагмент из его сценария 1926 года о бакинских комиссарах:

Один за другим на берегу знакомого нам голого обрыва, под тяжелыми тучами, на сильном ветре, над бесконечной водой, большой рекой, может быть, синим морем рвались тяжелые снаряды и горела знакомая русская изба. А невдалеке от избы, на земле, на голой, лежал мужик умирающий, умоляющий окружавших его красноармейцев, просил: ДАЙТЕ ХОТЬ ПОДЫШАТЬ ЭТИМ ВОЗДУХОМ…[89]

Мог ли Маяковский писать сценарии подобным образом? Разумеется, нет – потому что ему важнее картины, а не экспрессия; «парад аттракционов», а не словесная вязь. И хотя своеобразной эмоциональности и поэтичности в «Как поживаете?» предостаточно, главное в нем – зрелищность. Свой самый новаторский экранный замысел Маяковский осуществил в устаревшей и осмеянной форме пятичастного «номерного» сценария, потому что рассчитывал на постановку и не видел в нумерации кадров ограничения творческой свободы. Как истинный левый художник, он желал приблизиться к хронике, чтобы «орудовать действительными вещами и фактами», и номера ему в этом не мешали. Он легко писал словами картины-фреймы, реальные или фантастические, но не для того, чтобы создать литературное описание действия, а чтобы развернуть видеоряд. Маяковский обладал ви́дением и интуитивно понимал, что «кино убеждает человека в том, что ему достаточно ввести свои творческие акты в ряд зрительного восприятия с тем, чтобы они обрели статус сущего»[90].

В завершение наших рассуждений рискнем предположить, что ни один режиссер не взялся за постановку «Как поживаете?» именно потому, что Маяковский написал уж слишком «железный» сценарий. Читая его, мы отчетливо видим, как кадр за кадром рождается изображение на воображаемой белизне экрана, на белой странице, в сознании автора – подобно тому, что описывал Жан-Люк Годар в своей работе «Сценарии»: «Ты находишься в глубине, в самой глубине твоей памяти»[91].

О средствах выразительности

«Как поживаете?» Маяковский стремился написать максимально кинематографично, используя весь доступный сценаристу арсенал «специальных, из самого киноискусства вытекающих, не заменимых ничем средств выразительности» (XII, 130). О том, на что мог ориентироваться автор, пишущий для тогдашнего экрана, хорошо сказал «поздний» Шкловский: «В могиле немого кино лежит живое вдохновение, неисчерпаемое вдохновение, вдохновение графики, живописи, смыслового жеста ‹…› и слова, вырванного из молчания картины»[92]. Подобное понимание выразительных возможностей кинематографа, безусловно, было близко и Маяковскому – и огромный потенциал вдохновения был заложен уже в тексте сценария. Это была, безусловно, экспериментальная работа, о чем свидетельствует «вторжение документализма в игровой кинофильм», а также попытка передать «на языке кинематографа события, о которых сообщает газета, и эпизоды выступлений поэта перед слушателями, и особенно история куска хлеба, показанная в обратном порядке, и др.»[93].

Графическая, анимационная природа экранного мышления автора наиболее ярко отразилась в первой части, где в соединенных сюжетно картинках разворачивается целое действие. После надписи «Все люди, кроме богатых и мертвых, начинают утро так»:

33. Черный экран. Проступает рисованное мелом: бабушка пьет кофе, кофейник превращается в кошку. Кошка играет клубком ниток, из клубка нити тянутся указательными зигзагами со стрелками ко лбу спящего Маяковского (он постепенно проступает контуром).

34. Кровать. В кровати Маяковский. Фон за кроватью превращается в море.

35. Море. Из-за горизонта кружок солнца.

36. Солнце закрывается тучей. Из-за тучи один луч.

37. По черному экрану узкий от окна и расширяющийся к кровати, постепенно усиливающийся луч.

Этот полностью рисованный кусок переходит затем в эпизоды комбинированных съемок, где живое действие соединяется с рисованным – в одном пространстве кадра или с помощью смыслового монтажа кадров. Например, так:

62. В комнате рассвело. Человек приоткрыл глаз, поднес к глазу часы. На часах без четверти восемь.

63. Стрелки минутная и секундная почти прижаты к верхнему и нижнему веку. Стрелки раскрываются, растопыривая глаз. (Во всех действиях часов часы должны быть даны самые реальные, и только в момент работы стрелок слабо стушевывается циферблат.)

64. Человек вскакивает, приоткрывает дверь и орет в щелку.

65. Щелка. Комната Маяковского. Изо рта выскакивают буквы:

«Г-а-з-е-т-у!»66. Буквы слов раздаются через комнату и коридор, проскакивают в кухню, и одна за другой буквы опускаются на голову кухарки, возящейся у самовара, и исчезают у нее в голове.

67. Маяковский вставляет в штепсель вилку электрочайника.

Наиболее впечатляющим фрагментом сценария, в котором проявилось свойственное Маяковскому парадоксальное пространственное мышление и видение художника-аниматора, является следующий:

75–80. Кухарка шагает. Газеты на плече растут; пригибают кухарку к земле. Дома, на фоне которых проходит кухарка, постепенно уменьшаются. Кухарка делается совсем маленькой. Дома становятся еще меньше. На плечах кухарки – огромный земной шар. Она идет, едва переставляя ноги под его тяжестью.

81. Улица в перспективе. Трамвайные рельсы на аппарат. В глубине показывается катящийся на аппарат земной шар – глобус, быстро увеличивающийся.

82. Подъезд дома. Двери подъезда сами раскрываются. К дверям подкатывается земной шар. Уменьшается до тех пор, пока не пролезает в дверь.

83. Пройдя в дверь, самостоятельно вкатывается по лестнице.

84. Дверь квартиры с дощечкой: «Брик. Маяковский». Из двери возникает кухарка с покупками и газетами.

Здесь действие, созданное с помощью синтеза выразительных средств, развивается многомерно, а результатом этого синтеза становится красочная и тщательно прописанная картина в духе жанровой живописи передвижников – вполне реальная, бытовая.

Смысловой жест – в «опоязовском» понимании этого термина – выступает в тексте сценария как в традиционной для немого кино роли акцентирующей детали и «заместителя» слова, так и в качестве специально «сконструированного» пластического знака, как, например, в Прологе:

20. Оба с сжатыми руками стоят, не двигаясь, как на провинциальной фотографии. Стоят очень долго (фотографически). Движение на фоне преувеличенно продолжается.

Здесь состояние напряженного ожидания дано буквально, символическим жестом закрытости становятся не только «сжатые руки», но и целиком вся поза. Аналогичным образом, но совсем в другом пластическом ключе конструируется жест-знак во второй части:

15. Трет лоб. Движение руки, напоминающее поворачивание штепселя.

16. Из головы начинают вылетать буквы, носясь по комнате.

Следует отметить, что для решения определенных художественных задач автор может превратить в символический жест любое движение, даже то, которое в обычной ситуации лишено какой-либо особой семантики. Например, в первой части привычное разворачивание сложенной пополам газеты становится символом открытия вовне, жестом раздвижения границ мира отдельного человека, границ его сознания, «расширения человека», в терминологии М. Маклюэна, готовности к «информационной атаке»:

90. Маяковский разворачивает газетный лист.

91. Из-за газетного листа – прямо на аппарат идущий поезд.

92–93. Детали работы паровоза.

Далее со страниц газеты наружу выбираются люди, чтобы поздороваться с героем; когда он доходит до сообщения о землетрясении в Ленинакане, окружающие предметы начинают трястись; в уши ему «лезут цифры» и т. д. Одним словом, смысловой жест дает старт визуализации метафоры «мир в бумажке» (т. е. «весь мир – в газете»).

Видеоряд, разворачиваемый в сценарии, включает в себя и слово – как традиционную для немой картины надпись, так и авангардистски осмысленную игру с самим письмом. К первому варианту относятся главным образом одиночные реплики: молодых людей у киоска: «Опять без стихов. Сухая газета» – в первой части; уборщицы: «Чего спишь? Кассир не придет, прием в среду» во второй и др. Кроме того, в сценарии немало диалогических эпизодов с использованием надписей, в частности в четвертой части и особенно в пятой, где диалоги в надписях, в том числе телефонные, занимают значительное место. Вот один из примеров:

28. Плюгавая мать семейства у трубки телефона. За матерью в хвосте папаша, великовозрастная дочь, трое малышей, две собаки. Разговор в телефон.

«А мы к вам в гости по случаю кануна рождения Робеспьера».

29. Маяковский у телефона делает любезное лицо, говорит:

«Приходите! Самовар поставим».

30. Маяковский кидает трубку, со злостью бормочет:

«Уйдете – чайку попьем…»

Здесь мы видим не только выразительно смонтированный, саркастически поданный в надписях кинодиалог, но и пример театральной реплики «в сторону». А когда гости приходят, параллельно развиваются уже два диалога: один прямой, с надоедливой «семейкой», и телефонный, с устроителями литературного вечера, – оба с помощью титров.

Что касается кинематографической игры со словом, то наиболее ярко она проявляется в графической визуализации речевого или письменного словотворческого акта. Подобный пример мы видим уже в Прологе, когда при встрече двух Маяковских «из одного рта выпрыгивает „К“. Сейчас же из второго немедленно возникают слова: „Как поживаете?“» Во второй части есть сцена, где герой из букв, построившихся в «избитые фразы», выстраивает нужные ему слова:

16. Из головы начинают вылетать буквы, носясь по комнате.

17. Маяковский привскакивает, подлавливает буквы на карандаш.

18. Маяковский ссыпает буквы с карандаша, как баранки с палки, и с трудом прикрепляет их к бумаге.

19. Летающие буквы сплетаются в избитые фразы и разлетаются вновь.

20. Минуту стоят фразы вроде: «Как хороши, как свежи были розы», «Птичка божия не знает» и т. д.

21. Маяковский карандашом отдирает букву от буквы, схватывает и выбирает нужные.

22. Снова насаживает на бумагу.

23. Маяковский любуется написанным.

24. На листке бумаги выпуклыми буквами: «Ле-вой, левой, левой!»

Кроме того, в тексте сценария есть и другие примеры использования титров. Например, титр-мысль: «Мир в бумажке» (о газете) или «Фабрика без дыма и труб» (о пролетарской поэзии); надпись-лозунг: «Даешь стихи!» или «Нельзя не работать!»; титр-объявление: «Одевайся и шей только в магазине Москвошвей». В пятой части титр-сообщение разворачивает полное содержание фальшивого предписания, которое переодетый в милиционера Маяковский вручает гостям, чтобы выпроводить их из дома:

73. Растерянные гости берут бумагу, читают.

«Извещение от домкома. Отдел сейсмографии. Ввиду возможности повторения в Москве токийского землетрясения предлагается означенную ночь проводить вне дома – на улице».

Таким образом, автор активно использует возможности визуализированного слова, которое, по замечанию Шкловского, «углубляет смысл кино», в известной степени преодолевает его физическую «немоту». И можно сказать, что автор сценария успешно справляется со своей задачей: в сочетании со средствами выразительными, о которых шла речь выше, задуманная Маяковским картина обладает тем, что сегодня назвали бы мультимедийностью. Безусловно, прав И. П. Смирнов, утверждающий, что «зрелый немой фильм не ввел в оборот никаких выразительных средств, которые были бы неизвестны раннему, ‹…› а трансформировал лишь смысловую нагрузку»[94]. Добавим, однако, что именно сочетание пластических и повествовательных возможностей игрового кино со специальными приемами съемки и монтажа, иногда – с графической анимацией и обеспечивало киноавангарду немыслимую ранее свободу. И, вероятно, ее остро чувствовал и постарался ею воспользоваться Маяковский, когда работал над сценарием «Как поживаете?».

О смыслах и образах

Как известно, зрелый Маяковский считал, что сущность ремесла сценариста та же, что у поэта, и он хотел, по определению Шкловского, «ввести в кино поэтические образы»[95]. В сценарии «Как поживаете?» эта задача становится главной, а способы ее решения оказывают непосредственное влияние на формирование смысла задуманной автором картины.

В этой связи необходимо отметить очевидную перекличку сценария с поэмами «Человек» (1917) и «Про это» (1923), в которых героем также является сам Маяковский. В известном смысле в «Как поживаете?» продолжается и развивается лирическая тема поэм, основные ее мотивы: избранничество, любовь, смерть. При этом киноверсия излюбленной темы, безусловно, отражает изменения лирического сознания автора, его реакцию на происходящее вокруг, на сдвиги общественно-политической обстановки в стране. На наш взгляд, существенное значение имело то обстоятельство, что сценарий писался в разгар «перезагрузки» доктрины ЛЕФа, на фоне бурных обсуждений новых художественных теорий на «лефовских вторниках» в Гендриковом переулке. В данном контексте не будет преувеличением утверждение, что время перемен отразилось на содержании «Как поживаете?».

Наиболее показательной в данном отношении можно считать историю с трансформацией образа героя, в частности его наименования: в первом варианте текста, предложенном «Совкино», он именовался Человеком, а не Маяковским. Это обстоятельство, на наш взгляд, является прямым следствием противоречивых тенденций времени. М. Ямпольский оценивал ситуацию второй половины 1920‐х годов так: «Левый художник формулировал свою задачу как задачу перманентного переустройства, преображения жизни. Жизнь в такой перспективе выступала как материал. Однако материал как нечто, предназначенное для деформации и изменения, не может быть своим материалом, он должен подаваться как чужой. Жизнь, требующая перестройки, может пониматься только как чужая жизнь. Отсюда и парадоксальное следствие: художники, занимающие наиболее активные жизненные позиции, вынуждены постоянно подвергать жизнь отчуждению, превращать ее в чужой материал»[96]. Речь в цитируемой работе шла о документальном кино, но данная оценка справедлива и для ситуации с левым искусством в целом. А памятуя справедливое утверждение Шкловского, что Маяковский «сам герой своих вещей»[97], можно сделать вполне логичный вывод: превращение «Маяковского» в «Человека» и обратно – свидетельство метаний и бунта автора, «вернувшего» себе собственную жизнь как привычный материал для создания образа Я-героя. И хотя в последней редакции кое-где остается первоначальное наименование Человек (тотальной опции «заменить на» тогдашняя печатная техника не имела), на роль героя автором «утвержден» все-таки Маяковский, что соответствует характерной для киноавангарда «нерасторжимости фильма и повседневного обихода его творцов»[98].