Полная версия

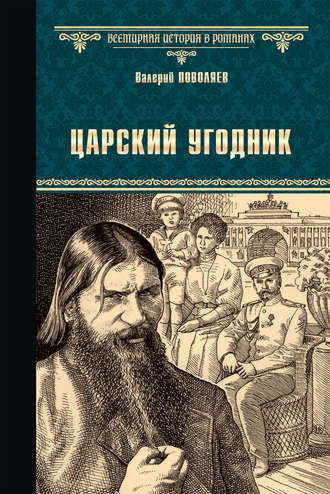

Царский угодник

Если царь относился к Распутину настороженно, с молчаливым недоверием, то царица в «старце» не чаяла души – наследник Алексей был для нее самым дорогим человеком, она любила болезненного, с прозрачной кожей и тонкими чертами лица Алексея больше всех на свете, больше своих дочерей – великих княгинь.

– Я сделаю все, чтобы войны этой не было, – угрюмо проговорил Распутин, и по жестким ноткам, возникшим в его голосе, было понятно, что он действительно сделает все, чтобы войны не было, а сделать он мог больше, чем председатель Совета министров, военный министр, министры иностранных и внутренних дел, вместе взятые. – Папа меня послушается, – произнес Распутин убежденно. – Не хочу я войны, не хочу! – Он стукнул кулаком по колену. – Не люблю я войн, не люблю, не люблю!

Помолчав немного, он засунул руку в карман, достал оттуда горсть хорошо прожаренных семечек, очень крупных и чистых. Предложил Лебедевой:

– Хотите?

Та энергично помотала головой:

– Нет!

– Я тысячу раз пробовал от них отвыкнуть – не получилось. Не могу, – признался Распутин. Лебедева деликатно промолчала.

– Подсолнухово семя продлевает человеку жизнь. Доказано умными людьми.

– Кем конкретно? – поинтересовалась Лебедева.

– Учеными мужами. Этот самый доказал… – Распутин поморщил лоб и зашевелил губами. – Землячок мой… Менделеев! – произнес он с обрадованным видом.

Раздался второй сигнал серебряного рожка – до начала скачек оставалось три минуты.

– Вы будете ставить на лошадей? – спросила Лебедева.

– Мне никогда не везет: несколько раз ставил – выигрыша не было.

– А вдруг повезет?! Попробуйте! – предложила Лебедева.

Распутин в ответ хмуро качнул головой:

– Чего искушать судьбу?

– Полноте, Григорий Ефимович! – Лебедева потеребила его за рукав. – Какая уж тут судьба? Мелочи одни!

– Не скажите! – строго произнес Распутин.

Лебедева уговорила Распутина – он поставил на вороного жеребца по кличке Чардаш, на котором шел жокей Свирицкий.

– Если не повезет – вы будете виноваты, Зинаида Сергеевна.

– Беру этот грех на себя!

Распутин промолчал, улыбнулся. Не удержавшись, вздохнул:

– О-хо-хо! – Поймав взгляд Лебедевой, сказал: – Папа меня послушается! Обязательно послушается. А если не послушается, то как же он будет выглядеть перед мамой? А? Вот вопрос. – Распутин поймал зоркими глазами хищную птицу, повисшую в небе, прищурился, словно бы беря ее в прицел. – И птицы эти – не к добру, – сказал он, – летает очень хищная птаха, ворона перед ней – ребенок.

Распутин искренне считал, что воевать с организованной, обутой в хорошие хромовые сапоги, имеющей сильный флот и авиацию, вооруженной пушками Круппа Германией нельзя. Бесполезно. Так считали и сильные мира сего: Штюрмер, Маклаков, Протопопов, Белецкий <см. Комментарии, Стр. 31. Штюрмер Борис Владимирович…>. Но и Штюрмер и Протопопов выражали эту точку зрения осторожно, боясь вызвать недовольство, а Распутин в словах себя не ограничивал, что думал, то и говорил. Не боясь, что его поймут неправильно или того хуже – накажут. Чего-чего, а наказания он не боялся. «Если что – маме пожалуюсь, мама, она всем заступница, а мне – в первую очередь», – подчеркивал Распутин.

Пользуясь тем, что царица принимала его, а царь Николай Александрович, находившийся под пятой своей жены, обязательно выходил к «старцу», когда бывал дома, Распутин назначил немало людей на высшие посты России, в том числе и министерские. Нельзя сказать, чтобы он делал это за взятки, хотя от денег он никогда не отказывался, с одинаковой легкостью беря и три тысячи рублей, и двадцать копеек, или преследовал личные цели – нет, Распутину нравилась власть, нравилось то, что он потом мог сказать своему подопечному при людях: «Ты, батенька, опять сегодня с утра не высморкался, на носу – вона, мутная капля висит, отойди-ка в сторону, вытрись! Носовой-то платок есть? Свежего не дать?» И надо было видеть при этом его торжествующее лицо, осанку и взгляд, брошенный на чины сопровождения и охраны – те выпячивались перед своим шефом и тушевались, и вообще Распутину доставляло удовольствие сознание того, что он может делать то, чего не могут делать другие.

Кто такой Распутин? Человек, который потряс в начале двадцатого века Россию? Нет, он потряс не только Россию, о нем часто писали газеты Франции, Англии, Германии, Италии – об иных коронованных особах, прибывающих с визитами в Париж или на водные курорты Баден-Бадена, не писали так, как писали о Распутине. В России газеты фиксировали почти каждый шаг «старца» – вначале какая-нибудь столичная газета, а потом за ней – словно бы по цепи – почти все газеты от Смоленска до Владивостока. Например, стоило газете «День» поместить заметку «Квартира на Английском проспекте, где проживал Распутин, сдается», как эту заметку мигом подхватывали почти все петербургские и московские газеты, а за ними и все другие прочие…

Особенно любили газеты перепечатывать заметки типа «22 марта выехал в Тюмень Гр. Распутин с отцом». Таких заметок не давали даже о передвижении министра внутренних дел России Маклакова – жизнь Маклакова была куда скромнее, чем жизнь Распутина, и хроникеры редко проникали в нее. Расположение Распутина часто значило больше, чем расположение Маклакова или директора Департамента полиции Белецкого.

Каждое утро в его квартиру набивалось много народа: генералы сидели на одной скамье с оборванными нищими, юные, пугливые гимназистки – с безносыми бородатыми старухами, от которых пахло навозом, блестящие франты, выходцы из высшего света, – с безродными работягами, ночующими в подвалах, худосочные чиновники в протертых брюках, которым надо было получить хотя бы малую прибавку к жалованью – рядом с людьми, которым ничего не надо было, они оказались в распутинской гостиной только ради любопытства: хотелось увидеть Распутина – тобольского мужика, чьи изречения царица Александра Федоровна заносила наряду с изречениями известных зарубежных мудрецов к себе в отдельную книжечку.

В девять утра – иногда на несколько минут позже, но почти всегда в одно и то же время – в гостиной, позевывая, выскребая из бороды крошки, появлялся Распутин, отвешивал общий поклон:

– Здрассте вам!

– Одет он был по большей части в знакомую красную рубаху и черные тонкие брюки – суконные, рубчиковые или шелковые, наиболее подходящие для жаркой погоды и плясок, на ногах красовались легкие галоши либо черные лакированные туфли: в доме Распутин сапог не признавал, считал их тяжелой обувью, – и что всем бросалось в глаза, галоши и туфли он надевал на босу ногу и иногда, когда сидел, вытаскивал ногу из галоши и шевелил длинными, покрытыми редким волосом пальцами – это доставляло ему удовольствие.

Если хор голосов, отзывавшихся на распутинское «здрассте вам» был нестройным, Распутин, добродушно щурясь, повторяя:

– Здрассте вам! – и снова отвешивал поклон. Выслушав ответ, начинал обход собравшихся.

Он шел по кругу, останавливался у каждого, заглядывая в глаза, брал заготовленную бумагу, если она была заготовлена, кивал: «Ладно, помогу» или: «Переговорю тут с одним человеком, он может подсобить», – в основном ему подавали прошения о продвижении по службе, о поручительстве в заеме денег под имущество, и старец почти все выполнял, но случалось, что Распутин останавливался у иного просителя и брал его за пуговицу. Произносил истончившимся, каким-то дырявым голосом:

– Слушай, милый, а ведь я тебе уже два раза помогал… В этом самом… в продвижении по службе. Ты дважды продвинулся, но надежд не оправдал… Ты, б-батенька, знаешь кто? – Ты… – ты сам знаешь кто! Иди-ка, друг, отсюда и больше не приходи – Не глядя в бледное, вытянутое лицо «не оправдавшего надежд», Распутин двигался дальше – память у «старца» была острой, он помнил почти всех людей, с которыми встречался и имел дело.

Нищим, пришедшим к нему на «утренний прием», он давал деньги – в основном мелочь, но, случалось, доставал из кармана и серебряный рубль – деньги по тем временам немалые – и с размаху, громко, словно грузчик, шлепая его в протянутую ладонь – жадным «старец» не считался и денег у себя не держал, одной рукой он брал деньги, другой давал.

Часа за полтора Распутин управлялся со всеми, кто находился в прихожей. По свидетельству Департамента полиции, который вел за Распутиным тайное наблюдение, в день у него иногда бывало до трехсот человек. Потом «старец» уходил пить чай с баранками и вареньем. Больше всего на свете Распутин любил баранки, варенье и семечки.

Варенье для него специально готовили поклонницы, семечки присылали из деревень.

В час дня к подъезду подкатывал автомобиль, за рулем которого сидел шофер в рыжей непродуваемой куртке и «аэропланных» очках, украшающих мягкий французский шлем. Распутин выходил из подъезда и садился в авто.

Под уважительными взглядами зевак автомобиль пускал кудрявую струю дыма, заставлял людей чихать и морщиться, шофер нажимал на резиновую грушу клаксона и отъезжал. Распутин отправлялся с визитами к «сильным мира сего» – тем, кто мог дать ход бумагам, собранным во время приема.

Возвращался он вечером, иногда совсем поздно, часто в подпитии, пахнущий сладкой марсалой или одним из самых любимых своих вин, которое он называл одинаково любовно «мадерцей»:

– Мадерца тоску снимает!

Санкт-Петербург той поры был полон странных людей, многие из которых попали в окружение Распутина – их словно бы течение специально прибивало к квартире «старца», будто сор, иногда они задерживались надолго, иногда пропадали, чтобы потом возникнуть вновь, некоторые же исчезали навсегда.

Одной из главных среди них была, несомненно, Лохтина, «штатская генеральша». Это ей, по преданию, Распутин был обязан грамотой – она научила его из палочек-черточек складывать буквы, и Распутин, познав их, долго сидел с изумленным лицом.

Впоследствии Распутин так и писал – крупными палочками с округленными макушками и низами, там, где буквы надо было округлять, с большим количеством ошибок. Он умудрялся в слове из трех букв сделать пять ошибок: слово «еще» он писал «истчо». Почти все знаменитые его записки-«пратецы» – послания различного рода начальникам – начинались словами: «милай дарагой памаги» – без всяких знаков препинания, и «старец» очень обижался, если его цидулы оставались без внимания.

Генеральша была дамой оригинальной, ходила в белом либо в черном цилиндре пушкинской поры, густо красилась, возраста была неопределенного и первой в Питере положила глаз на «старца», трезво оценив его жилистую фигуру, возможности по части разных удовольствий и одновременно – святости, и решила совместить приятное с полезным. Многие считали ее сумасшедшей, но Лохтина показала себя далеко не сумасшедшей (хотя годы свои закончила в психиатрической клинике) и на истории с Распутиным сумела сколотить себе немалый капитал. Впрочем, желание получить удовольствие иногда брало верх над разумом, и тогда Ольгу Константиновну одолевали бесы.

Лучшим лекарством от этого был Распутин, он, как никто, умел мастерски изгонять бесов, и Лохтина часто пользовалась «лекарством», но потом надоела «старцу», и он только морщился при виде ее.

Однажды она приехала к нему даже в Покровское – прикатила на богатой коляске, увешанной лихо тренькающими колокольчиками, подняв на деревенской тихой улице огромный столб пыли.

Распутин, почесываясь и зевая, вышел на крыльцо.

– Ну, чего пылюгу подняла?

Лохтина, уловив в голосе «старца» сердитые нотки, бухнулась перед ним на колени, прямо на загаженную курами и поросятами землю:

– Прими, отец родной!

Распутин с неожиданным интересом глянул на генеральшу.

– Заходи, – сказал он и посторонился, пропуская в дом Лохтину, украшенную какими-то блестками, ленточками, металлической рыбьей чешуей, перьями, цветными пуговицами, стеклярусом, кнопками, кружевами, рюшечками, оборками, – и всего этого было видимо-невидимо, глянул во двор – нет ли посторонних глаз, и плотно закрыл за собою дверь.

Через час генеральша с визгом вылетела на крыльцо, следом за ней вынесся босоногий, растрепанный, с клочкастой бородой, хрипящий Распутин, догнал генеральшу и со всего маху припечатал ее сзади ногой. Генеральша только взвизгнула, слетая с крыльца.

Прыгнула в коляску, которая ожидала ее – не уезжала, была специально нанята, да и вообще генеральша предвидела такой исход, – и отбыла из Покровского. Пыль снова густым столбом поднялась к облакам.

Распутин деловито отряхнул одну ладонь о другую.

– Ты чего, Гришк? – высунулся из сарая полупьяный отец.

– Ничего. Ходють тут всякие, – он снова отряхнул ладонь о ладонь, – а потом горшки с тына пропадают. И сапоги оказываются без заплат и подметок.

А в остальном отношения Распутина и генеральши были образцовыми.

Одной из самых знатных дам в российской столице была Головина – вдова влиятельнейшего человека, царского камергера Евгения Головина, женщина, до глубокой старости сохранявшая следы былой красоты, осанку, острый живой ум, одевавшаяся, в отличие от генеральши Лохтиной, «простенько и со вкусом», но тем не менее, как и Лохтина, безмерно преданная Распутину, хотя и сердитая. Впрочем, Бог с ней, со старой Головиной, гораздо более ее «старцу» была предана камергерская дочь Мария Евгеньевна, в обиходе – Муня. Иногда ее звали Мунькой. Мунька, случалось, месяцами жила у Распутина.

Высокая, худая, с козьей грудью и низким голосом, Муня Головина, однажды испробовавшая, что такое «изгнание беса из тела», готова была, так же как и генеральша, изгонять беса по нескольку раз на день – дело это ей страшно полюбилось. Она, случалось, подменяла Распутину секретаря, пыталась выдавить из окружения «старца» Лапшинскую, а потом и Симановича, ревновала Распутина ко всему и вся. Он помыкал ею как хотел, даже животными, наверное, так не помыкают, как он помыкал Муней. Муня терпела.

Говорят, «старец» даже доходил до того, что заставлял пить воду из таза, в котором мыл ноги, и Муня делала это покорно и благоговейно, Она прошла с Распутиным через всю его питерскую жизнь, вплоть до смерти.

В поле зрения Распутина также попал – он просто не мог не попасть – очень странный человек из знатного рода, князь Михаил Андронников. Кличка у Андронникова была совсем неподходящая для княжеского звания – Побирушка. Был Побирушка похож на ходячую, несвежую, уже заплесневелую котлету. Самое красочное и точное описание его дал Сухомлинов <см. Комментарии, Стр. 37. Сухомлинов Владимир Александрович…>, бывший военный министр России: «По наружному виду – это Чичиков: кругленький, пухленький, семенящий ножками, большей частью облекающийся в форменный вицмундир с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами. Он зачислялся обыкновенно по тому министерству, патрон которого ему благоволил, пользуясь за это взаимностью князя, и приходил в ярость, когда его вышибали из списков ведомства с переменой министра.

Числясь только по ведомству, не получая ни содержания, ни наград, он пользовался лишь вицмундиром. Способность втираться к власть имущим была у этого человека совершенно исключительная. Весьма немногим из тех, кто был намечен князем, удалось избегнуть чести пожимать его нечистую руку. А были и такие, которые в нем и души не чаяли. Тайна его положения обусловливалась тем фактом, что отдельные министры пользовались его услугами, чтобы быть осведомленными относительно их коллег и о том, что делается в других министерствах».

По части того, что Андронников был бессребреником, бывший военный министр, а в недалеком прошлом – киевский генерал-губернатор, думаю, здорово ошибался. Или просто спутал Побирушку с кем-то еще.

Хотя Андронникова действительно часто пинали ногами, перешвыривая из одного ведомства в другое, но зарплату он получал регулярно: то находился на денежном содержании у военных, то расписывался в эмвэдэшной ведомости, то оказывался на «краю краев» Табели о рангах – там, где ведают почтами либо нарезом земли.

Вид у Побирушки был отталкивающим. Обрюзгший, с оплывшими щеками и жирными бабьими плечами, неряшливый, с сальными завитками волос, он был крайне неприятен. И, само собой, походил на побирушку, ночующего на городской свалке. Оттого его и прозвали Побирушкой.

Обладал он одной особенностью. Если Побирушка появлялся ранним утром в какой-нибудь квартире с букетом жиденьких цветов, с неизменным своим кожаным портфелем, набитым для солидности старыми газетами и туалетной бумагой – специально показать, что владелец находится при портфеле и вообще он велик, вхож ко всем выдающимся людям и проблемы решает только государственные, ниже не опускается, – и отвешивал низкий поклон хозяину, это означало одно: хозяина ждало солидное повышение по службе.

Откуда Андронников добывал сведения о том, что хозяин пойдет в гору – не ведомо было никому.

Говорят, что из типографии, где печатали высочайшие указы, брал там верстку, жадно прочитывал и резво мчался к очередному государственному чиновнику, смиренно прося впоследствии его не забыть. Создавалось впечатление, что не царь подписывал указы о новых назначениях, а Побирушка.

Когда в Питере появился Распутин, Побирушка сблизился с ним и через некоторое время стал ходить в квартиру «старца» как к себе домой.

Вот там-то, на кухне у Распутина, ему действительно довелось принять участие в назначении нескольких важных государственных чиновников. Но это было позже. Много позже.

А вот еще одна любопытная фигура из распутинского окружения. Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. В обществе его знали в основном как журналиста. В более узких кругах – как шпиона, стукача, человека, чьи доклады принимал сам начальник Департамента полиции. Лично. С глазу на глаз.

Манасевич-Мануйлов отличался от Побирушки и ему подобных. Это был светский человек. В парикмахерской ему делали маникюр. Как иной избалованной, изнеженной дамочке.

Родился он в семье очень делового человека – Тодеса Манасевича, умудрившегося по почтовой части обставить всю Россию и принести ей такой денежный урон, какой, наверное, не принесло нашествие Наполеона, – видавшие виды чиновники с клейкими ладонями, сами большие мастера хапнуть, лишь стонали от зависти: такое им было не под силу. Мозги имели не те. Разбогатевший Тодес захотел переместиться из захолустного городка на западе России, в котором жил и в котором, случалось, погибали застрявшие в грязи лошади и их не удавалось вытащить, – в столицу, и взятки соответствующие приготовил, но светлым мечтам Тодеса Манасевича не суждено было сбыться – его загребли.

Грубо, беспардонно, вывернув руки и навесив на них тяжелые наручники. За деятельность, нанесшую большой экономический урон государству, Тодеса упекли в Сибирь. До скончания века кормить тамошних комаров. Так Тодес Манасевич в Сибири и сгинул.

Сынка его, мягкотелого толстяка с печальными крупными глазами, взял к себе купец Мануйлов. Через некоторое время он вместе с приемным сыном принял лютеранство. Сын, имевший сложное еврейское имя, стал называться Иваном, отчество, естественно, получил – Федорович. Имя «Федор» к Тодесу стояло ближе всего. Фамилию же начал носить двойную: Манасевич-Мануйлов.

Деньги, которые купец Мануйлов оставил после своей смерти – большие деньги, подросший Ванечка, оказавшийся большим любителем сладкого, быстро прокутил и пошел работать в охранку. По части стукачества ему, говорят, не было равных – он превзошел самого себя, и через некоторое время двинулся по служебной лестнице вверх.

Его послали в Париж – уже не по стукаческой части, а с поручением более «благородным» – шпионить. Дали большие деньги – столько валюты, что на нее во Франции можно было купить пару хороших особняков. Ни пару особняков, ни даже один Ванечка не купил – он прокутил деньги. В конце концов их не стало совсем – не на что было даже купить простенькую ручку со стальным дешевым пером «рондо», – Ванечка Манасевич-Мануйлов сел на мель.

Парижские проститутки, в отличие от санкт-петербургских, брали много, потому Ванечка и разорился – промотал даже те деньги, которые были положены ему на жалованье. По всем законам он должен был отправиться на свидание к своему предприимчивому папаше кормить сибирских комаров, но этого не произошло: люди, проходящие по шпионскому ведомству, так бесславно свои дни не заканчивали, не исчезали, они все были на виду, каждый – на счету, как ОЦС – особо ценные сотрудники. Ванечка был ОЦС.

Лютеранин по навязанной ему вере, иудей по происхождению, Ванечка неожиданно заделался отчаянным православным и был послан в Ватикан. Как это ни смешно – защищать там интересы православной веры.

И заодно шпионить. И воровать. Воровал Манасевич-Мануйлов так, как другим и не снилось. Впрочем, Ванечка и работал. Но как?! Например, он достал секретные коды японской разведки – это было в тяжелую пору Русско-японской войны, когда наши солдаты тысячами ложились в землю под Мукденом и Порт-Артуром, такие коды могли сохранить столько жизней! Ванечка содрал с охранки бешеные деньги – на них в Париже можно было купить либо построить целый квартал. Когда же с кодами начали работать специалисты, оказалось – это обычные, выдранные наугад страницы из англо-японского словаря. Деньги в казну Ванечка, естественно, не вернул.

В конце концов вора из шпионского ведомства вышибли, и он оказался на улице.

Еще в детстве Ванечка Манасевич научился складывать слова в предложения, предложения во фразы и целые колонки, колонки в страницы и так далее, поэтому, очутившись на улице, Ванечка Манасевич-Мануйлов решил осчастливить собственной персоной русскую журналистику.

Он начал работать на фамилию Сувориных <см. Комментарии, Стр. 40…на фамилию Сувориных>, на отца и сына, на «Новое время» и «Вечернее время», перемещался из одной редакции в другую, где навострился довольно успешно стричь купоны. Писал он по большей части различные рецензии и отзывы. Пером он владел ловко, но беспринципно – например, актриса, о которой он собирался дать положительную статью, должна была с ним переспать да еще заплатить за отзыв хорошие деньги.

Насчет «переспать» для многих было противно; Манасевич-Мануйлов насквозь пропах луком и водкой, от сияющей позеленевшим золотом улыбки некоторым дамочкам делалось дурно, и они спешили сунуть Ванечке в руку пару-тройку лишних купюр, лишь бы не спать с ним. Манасевич-Мануйлов еще в юные годы вставил себе золотые зубы, поэтому каждое слово, которое срывалось у него с языка, сопровождалось режущим глаза сверком, зубы лупили светом, как прожектора, и от них хотелось прикрыться ладонью.

Брал он много – хапал столько, сколько вмещалось в руке, ему платили все: владельцы цирковых балаганов и главные режиссеры театров, хозяева ресторанов и актрисы, барыги, собирающиеся начать свое дело, и палаточники, торгующие рыбой и гвоздями; его боялись все: а вдруг этот страшный человек раздолбает в очередной статье их заведение?!

Владельцы банков Ванечку тоже боялись.

– Не подмаслите, – говорил он им, – буду гавкать. Ох как буду гавкать!

Промышленные предприятия Манасевич-Мануйлов не трогал – опасался слесарей и прочего рабочего люда: отделать могут так, что родная мать не узнает.

При всем том он демонстративно подчеркивал, что до сих пор продолжает служить в штате охранки, и это была еще одна причина, по которой боялись Манасевича-Мануйлова. Боялись на всякий случай: а вдруг посадит?

На Распутина Манасевич-Мануйлов наткнулся только благодаря собственной лени: лень было искать материал для очередной статьи, лень было ехать куда-то, лень было суетиться, как это делают другие журналисты, и он взял то, что находилось под рукой, – Распутина.

Тогда считалось: о Распутине не пишет только ленивый. Вот ленивый о нем действительно не писал, это был Манасевич-Мануйлов. Поразмыслив немного, браться за Распутина или не браться, Ванечка почесал пальцами затылок и махнул рукой: «А-а, пусть будет Распутин. На безрыбье и рак рыба». И написал про «старца». Да так лихо написал, что Распутин, прочитав сочинение неизвестной Маски – Манасевич-Мануйлов подписывал свои материалы именно этим псевдонимом, – чуть было не заплакал от обиды.

«Ну чего плохого я той Маске сделал, а? Скажите, люди?» Немного отойдя от обиды, «старец» начал наводить справки: кто таков этот автор? Что за Маска? В конце концов узнал: Маска – это Манасевич-Мануйлов.

Попив чаю и хлебнув для смелости мадеры, Распутин сел на извозчика и покатил в Эртелев переулок к дому номер одиннадцать, где располагалась редакция «Вечернего времени» и где у Манасевича-Мануйлова имелась своя комнатенка, заваленная старыми газетами и журналами, пропахшая пылью, мышами, коньяком, капустой и лекарствами. Иван Федорович гордо называл свою рабочую комнатенку «кибинетом». В «кибинете» стояла солидная машинка с расползающимся во все стороны шрифтом «Ундервуд», а на приставном крохотном столике – давно не мытый графин с двумя такими же давно не мытыми стаканами.

Распутин вошел в кабинет, как обычно привык входить в подобные кабинеты – без стука, решительно, подогревая себя мыслью, что за его спиной стоят великие люди, в случае если кто-нибудь вздумает его обидеть, в обиду не дадут и из любой ямы вытащат, да и в кабинете мог сидеть пустячный человек, обычный нуль. Дальше произошло вот что.