Полная версия

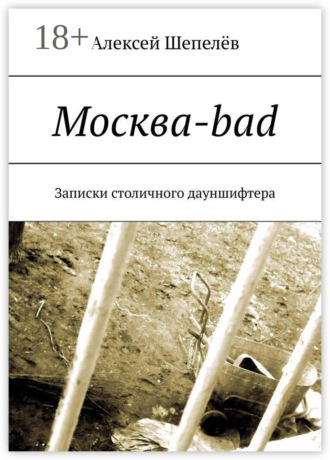

Москва-bad. Записки столичного дауншифтера

Как-то в апреле меня поразила вдруг пришедшая на ум другая ассоциация: с изображением Гагарина на советской мозаике или почтовой марке! Шлем визуально напоминает нимб, а позади Христа эта вогнутая экседра – как парабола памятника «Покорителям космоса». И ведь действительно, первый Человек, который ходил по той же нашей Земле вместе с нами, но от земли оторвался – от всего земного, от смерти…

А здесь… В советское время тут, наверное, жилось весьма неплохо – даже в этих лагутенковских. Да даже и в начале двухтысячных тоже ещё можно было сносно перекантоваться… Бывали мы в Москве регулярно – изрядно встречалось и тогда мигрантов, так что уже стало заметным, потом на улицах и в метро их с каждым годом становилось всё больше, очень много… Но не настолько, чтобы ни о чём больше не осталось возможности и думать!.. Теперь же, сами видите – прямо у нас под носом «развод караула» этот почти круглочуточный, едва ли не гусарская под окном свистопляска дворника с дружками-сослуживцами!

…Не знаю тоже кого благодарить, кому пришла «благодатная» мысль проложить асфальтовую тропку от приснопамятных наших окон и нашего привлекательного угла наискосок до угла соседнего дома. Вернее, кому пришла, понятно: ленивым пешеходам, – но всё это дело отлито в асфальте, да ещё с крашеным бордюрчиком. Сработано, мы видим, так же эстетично, как и всё вокруг – вот в обычных дворах вся «джентрификация»… Слава богу, что хоть эту косую факультативную тропку не огородили пока той низенькой капитально железячной зелёненькой оградочкой, коей поистине с московской щедростью и заботой разгорожено-обсажено всё вокруг – отчего вид из любого окна как на кладбище, и всегда подспудно думается, что если вдруг пойдёт человек на рогах, в некоей алкоэкспрессии, а тем паче приезжий, то точно в неё вплетётся и ноги себе переломает. За неё и здоровому-то подчас трудно не зацепить, абсолютно трезвому: дорожки, особенно такие вот косые, зело-о узкие, при таком наплыве народонаселения двоим не разойтись, а пьяному и подавно – ведь сделано как раз на уровне коленного сустава, а на каждом столбике приварен домиком железный острый уголок.

Но дело, повторюсь, в ином: факультативность этих косых тропок, как водится, перешла в магистральность, и теперь у нас перед окнами нескончаемым потоком маршируют люди – на работу и с работы. Они, по идее, могли бы пройти и более прямоугольно, как везде, но кто-то решил проявить заботу, укоротить им путь. Почти параллельно ближней пролегает ещё одна косая пешеходная магистраль чуть поодаль, там ходят реже, но тоже бывает… Ну тропка и тропка, вы скажете, что ж тут такого! Но в мегаполисе это словно линия конвейера с манекенами. Созерцать всё это, находясь дома, просто невозможно. А самому работать, чем-то заниматься, а то и просто спать – тем более!.. В пять утра начинают идти на работу. Это вам не провинциально-совковый стереотип, что выходить надо в восемь, а отработав, возвращаться вечером в шесть (а иногда можно и в пять, даже в четыре – авось уездная библиотека не убежит) – ах, если бы в восемь, эх, кабы в пять или в шесть!.. До часу ночи всё семенят с подёнщины! И этот непрерывный поток отчётливо слышен – торопливым туканьем-цоконьем: две трети бредущих в ночи – женщины, большей частью молодые, и 97 процентов из них на каблуках!

Утром, когда только начинаешь засыпать, вдруг, как назойливые мухи, появляются: один, одна, другая!.. В шесть часов текут уже вполне стабильно, что называется, активно. Резкое, устойчивое нацокивание отдаётся в черепе. Порой невольно чувствуется даже характер каждой дамочки! Вот делать им нечего, провинциальным недалёким, но, видимо, крепким созданьям, как с оголённым задником – коротенькая курточка, колготки, иногда джинсы – мерить неуютное, нелюдское пространство аршинными шагами и семенящими шажками, зевая и куря, настукивать на ходулях и котурнах по московским кривым дорожкам во мраке промозглой ночи!

В семь-восемь спешат по максимуму. Конвейерный поток как на убыстренной плёнке – несутся, некоторые буквально бегут, но не спортивным, лихорадочным каким-то бегом… Пытаясь обогнать на узкой пешеходотрассе, изо всех последних сил рвутся финишировать, в сотый раз спотыкаясь на треклятых каблуках! Ведь столица, призы дают неслыханные – 25, 30, 40, 50, даже, говорят, «в перспективе» и 80, и 100 тыщ – смекаете?!.

Я это слышу, лёжа на кровати, как будто на берегу высохшего загаженного моря, со стороны которого, ещё не совсем очнувшись от сна, ожидаешь совсем другого… Пусть сегодня суббота, или воскресенье… Вот он, этот очередной звук, возникает где-то за горизонтом, вот приближается, как убыстряющееся тик-так часов (иногда, в самый неподходящий момент, это тиканье сбивается, спотыкается), нарастает до максимума (проходят в полутора метрах от окна), и пока я тискаю и бью подушку, постепенно сходит, как волна, исчезает, как будто убавляют громкость… Как волна на волну, на него уже налезает новый звук-стук, и новый… Постепенно тиканье-спотыканье переходит в какой-то бешено-пьяный треск швейной машинки!

Эх, думаешь, был бы снег, они б не цокали по мостовой подковами!

В шесть-семь часов они обегают, словно муравьи ничего не знающие и не значащие, нашего неторопливого друга с его почти статичной метлой и статичной тачкой. В восемь-девять часов трогаются с места припаркованные напротив пятиэтажки авто (в основном джипы), что создаёт дополнительные препятствия несущимся уже с каким-то ускорением инстинкта, как лосось на нерест, пешим – но на них с их цоканьем сидящие за рулём не смотрят, лишь сигналят: это пешки. В девять, в десять, в одиннадцать ещё бегут и идут размеренно, будто оловянные солдатики, даже в двенадцать! «Если же и к одиннадцатому часу ты опоздал…» И в час ещё кто-то куда-то тянется, бабки и домохозяйки, школьники уже из школы.

У меня давно включен под столом рабочий агрегат компьютера – исторический шумно-громоздкий ящик (до покупки ноутбука ещё долго!), на столе ждёт руки и голоса трубка обычного телефона… Но только кое-как, зажмурив глаза и заткнув одно ухо, скрепишься, чтобы позвонить по объявлению, как перекрывая твой небодрый вокал, из окна раздаётся оглушительная трель гастарбайтера…

С двух до трёх период относительного затишья, ровно в три, как с боем курантов, с громыханием полуметровой скобы и полупудового, наверное, замка, снова начинаются пертурбации с тележкой, корытом, коробкой и метлой, и конечно же, с телефоном. Да ещё с подругой…

Нечто вроде служебного романа. Она, тоже рослая и телесистая азиатка, его напарница, моет подъезды (наш – раз в месяц, если не в два). А теперь и в других делах помогает – то есть тоже рисуется под окном, интонациями, жестами и телодвижениями воспроизводя некий спектакль странноватых отношений, где доминирует всё же наш темпераментный амиго. Как видно, видный мачо: вольготно курит, плюёт, отдаёт приказания… Если в руках нет телефона и тачки, он расхаживает, выставив пупок, руками в карманах задрав оранжевую жилетку как плащ Супермена… Вообще безрукавка у него коротенькая, с двумя полосками – не исключено, что сие есть знаки отличия, наподобие как ушитая шапка или разболтанный ремень у армейского дедушки, который уже по званию – с двумя лычками на погонах – младший сержант. Весьма нередко он дефилирует и без жилетки…

Всё смотришь и умиляешься. Натуральный сериал, никакой телевизор не нужен. Здоровые, развесёлые, повторяю, это ребята, общительные и музыкальные, живут не тужат, трудятся в меру и в своё удовольствие, никуда не летят очертя голову, ничем не цокают… впрочем… Да я бы и сам – вполне серьёзно! – работал дворовым уборщиком. За те же двадцать тыщ. Это, можно сказать, моя мечта на поле вакансий. Даже за пятнадцать! Да и наш подъезд с удовольствием помыл бы за сдельную цену… Но неосуществимая: у них кругом круговая порука, и чтобы вступить в орден метлы и корыта, заполучив спасительную оранжевую жилетку, нужно обязательно быть монголоидом и, что называется, владеть языком – в столице России, насколько мне известно, нет ни одного русского дворника!..

Цифровая эпоха стоит на пороге, пресловутые «технологии» – разрабатываются… А покамест вокруг царствует, наверно, самая экстенсивно развивающаяся столица в мире… Да у нас, как мы знаем из истории, и всегда-то всё брали нахрапом, увеличением числа батраков – метлой, киркой и лопатой, тачками этими, а то и подвязками через плечо, мешками, вёдрами… «Умные» дома, «умные» улицы – тоже, кстати, вполне себе экстенсивное средство полного контроля, – но покамест куда умнее железками всё обгородить, нержавейкой ещё, плитку три раза в год поменять, при том же ветхом корыте.

Скрепляешься как можешь, но иногда от этой нескончаемой заоконной пантомимы и вакханалии начинает тошнить. От грубых звуков чужой речи, бессмысленного многолюдья, механического цоканья и всего прочего. И всё это, как со временем выяснилось, беспрерывно и лишь нарастает – перерывы (предположительно запойные) разве что на глобальные праздники вроде Нового года, 8 Марта и главных мусульманских. Как ни занимают внимание дела выживания, как ни пытаешься отвлечься, некуда отвратить взор и слух. В сердцах плюнешь – устаёшь и плеваться! Ком в горле встаёт не проглотишь, тоска хватает за горло, раздирающая душу.

Ведь если бы ещё это был факт единичный, не дающий жить лишь нам в нашей отдельной тонкостенной квартирке, с её углом и подвалом, с этими «тихими» зачуханными двориками с «кладбищенскими» оградочками и угрожающими надписями на заборах: «ПЕРОВО НЕ ШУТИТ»… Но нет!

Глава 2. Алкоголическое общение в стиле «Вовк!»

Но это только, как оказалось, да простит меня Майринк, ангел западного окна. Через несколько месяцев после нашего заселения появился и в течение месяца был полностью осознан феномен восточного окна (хотя наименования им, наверное, подошли бы как раз наоборот). Не поворачивается язык писать всё со словом «был», поскольку и сейчас то же происходит…

Прямо под окном кухни с завидной регулярностью стали раздаваться выкрики «Вовк!». Кто-то, подходя, откашляется, вовкнет пару-тройку раз и тут же, не успеешь выглянуть в окно, исчезает. Даже не выкрики, а как резкое тявканье собаки – большой такой и с придыханием: «Бофк!».

То ли Ангелина Вовк тут проживает, то ли Вовка какой-то… Впрочем, Ангелина Михайловна, я специально заглянул в биографию, ныне муниципальный депутат, и если к ней и стекаются со своими нуждами, то всё это в каком-то далёком округе «Арбат»… Да и здесь мы, честно говоря, уже по вокалу определили, кто и с какими надобностями «стекается»: в России жизнь на первых этажах пятиэтажек не очень разнообразна – даже в Москве…

Так и есть, это, оказалось, местный представитель свободной творческой профессии, старожилам известный и от пейзажа, если б было кому наблюдать, неотъемлемый. Ходит он пошатываясь, – но явно не праздно! С лицом то красным, то сизым, опухшим подчас до полной заплывшести, большую часть года фигурирующий в как бы венчающей его благородные, коротко стриженые седины ондатровой шапке, – но не с распущенными, как у дедка какого фольклорного, ушами, а с подвязанными и зачёсанными, немного сдвинутой если не на глаза, то на лоб, что ещё в начале 1980-х считалось признаком если не прямо шика и комильфо, то уж точно принадлежности к приличным людям, заработавшим себе на кусок хлеба ещё и добрый ломоть колбасы.

В его облике и теперь проглядывает некое благородство: вышагивает он как-то подчёркнуто прямо (для нынешней неблагородной породы, произошедшей, видимо, как раз от подобных предков, характерна некая рахитическая колченогость – запечатлённая, иногда кажется, даже в покрое штанов! – а уж тем более оное характерно для прирождённых наездников гастарбайтеров, по-прежнему будто бы так и обнимающих что-то ногами); одёжка его, отсылающая в те же полумифические годы застоя, всегда чистая, иногда меняется (один раз он, видно, постирался и предстал в спортивном костюме в стиле Олипиада-80!), даже стрелки на брюках, если это не джинсы, по-старинному наглажены! Скорее всего, в прошлой жизни он был военным.

Похож он, особенно когда небрит, на Леонова в роли Доцента из фильма «Джентльмены удачи» – настоящего, злого, но бывают (когда побреется) и прояснения в духе персонажа-двойника положительного. Зовут его по-прежнему благородно – Игорь.

Однако в этой жизни, в так называемом нашем мире или измерении, он, как вы уже догадались, не человек, но некое явление, так сказать, регулярно-спорадическое, спорное даже, хотя подчас вроде бы и антропоморфное. (Хотя и большинство текущих под окнами, по сути, имеют те же характеристики – возникающей и затухающей шальной акустической волны.) Как впоследствии выяснилось в процессе долгих наблюдений, на короткий миг, допустим, часов в семь утра, он возникает перед нашим кухонным окном (которое, как уже говорилось, соседствует с дверью в подъезд) и, хрипло-алкашовски прокашлявшись, крайне очерствевшим похмельным вокалом, с экспрессией разбесившегося на сцене рок-идола или командующего на плацу вояки, вскрикивает: «ВОВК!» Продолжается это буквально каких-то полминуты, даже меньше: загадочный пароль (аббревиатура?) произносится с довольно пропорциональными интервалами два-три раза (иногда четыре-пять), и пока спросонья успеваешь подбежать к кухонному окну и его расшторить, видение успевает исчезнуть.

Повторяемость явления (в среднем три-четыре раза в день) привлекла к нему внимание. Тем более, что дальше оно стало совсем устойчивым и навязчивым, всё равно что то же кочевье под своим окном нашего центрально-азиатского в меру колченогого друга (а по весне тут о-го-го! – целое роение – как будто улей хочет отроиться! – его коллег и родственников), разве что для слуха и души вовканье сие родное, ведь всё же «русским духом пахнет».

Мы сразу провели разведку и смекнули, что, действительно, адресуется он к кухонному окошку на втором этаже, почти прямо над дверью, с вечно раскрытой створкой (и зимой и летом, и круглосуточно!), неприличной по обветшалости занавеской и почерневшей сеткой. В ходе усиленных наблюдений выяснилось, что помимо непонятных звуковых сигналов загадочному Вовке (его персона, это мы поняли, наиболее энигматична, если уж не мистична) подаются ещё и такие же малопонятные визуальные, а иногда к каноническому вовканью ещё прибавляется короткий текст, разобрать который на первых порах не представлялось возможным.

Впрочем, догадаться, чему посвящены и жесты и слова, до какой-то первобытной расчеловеченности раскоординированные и искорявленные, конечно же, нетрудно. А вот функциональное, утилитарное назначение их неочевидно. Неведомому Вовке то показывалось чирканье отсутствующей спичкой или зажигалкой, поднесение ко рту сигареты (иногда наличествующей), то ещё более замысловатые виртуальные манипуляции – предположительно – с ёмкостями и жидкостями. После всего этого спектакля, длящегося очень недолго и сопровождаемого столь же стремительным и небрежным мимическим… хочется сказать – балетом, следовала небрежная, а иногда с каким-то значением или намёком отмашка рукой, после чего Игорь, будто отряхнувшись и опомнившись, решительно отправлялся по диагональной тропинке под окнами в сторону метро и прочих градообразующих заведений. При этом, он, естественно, едва перейдя из поля зрения Вовки к другим нашим окнам, сразу закуривал.

На обратном пути он повторял весь спектакль и балет, но чуть подольше, уже с неким надрывом. Но тут же, отчаянно отмахнувшись, исчезал, чтобы через несколько часов появиться вновь…

Иногда он прямо с утра, а тем более с обеда появлялся в уже наполненном тем, что ему нужно, состоянии, опираясь, чтобы не упасть, о ствол берёзы в некоем подобии околоподъездной клумбы, раскорячиваясь на дорожке и мешая идти прохожим… (Кстати, один его коллега, в таком же состоянии, но прущий транзитом, запнулся как-то своими колченожками о молодой клён, вымахавший у нас под тем же кухонным оконцем… А тут как раз услужливые мигранты-иммигранты меняли асфальт на косой дорожке, и земля была взрыхлена… Битый час сей хмельной Лаокоон представлял под окнами и на самом ходу экспрессивнейшее трагикомическое действо борения человека с природой, в результате коего он всё же выдрал и уволок с собой вставшее на его пути деревце – двухметровый ствол с полутораметровым корнем!) Сам Игорь (имя мы потом узнали, не сразу) напоминает слепца у края пропасти. При этом хоть как-то, хоть одной рукой, хоть вполуприсядь, но вся процедура, весь кордебалет, воспроизводится в полном объёме, по окончании чего наш добросовестный артист так же прямо, на прямых, будто протезных ногах (вскоре осознали, что он ещё и прихрамывает), и даже, кажется, особенно гордо задрав голову (не как прочие алкаши-плебеи!), движется по своим делам…

Всячески акробатируя на линии «человек-сверхчеловек-недочеловек» – но опять же с прямыми членами – вот-вот слетит с трапеции, с трассы, хлыстнется мордой об асфальт или оградку! – он, как будто специально, заставляет следить за собой с замиранием сердца и собираться уже выскочить ему на помощь. Даже наш друг арбайтер замирает на полпути с тачкой, а то и откатывается шага на два обратно за угол, чтобы не прерывать прохода Игоря! Но тот не падает, не куртыхается и даже не вихляется, как всякие малолетние падонки перепившие, а шествует важно-горделиво, будто павлин среди павианов, но, однако, крайне медленно… Видимо, он очень хорошо знает маршрут.

Полная виртуальность, или, в других категориях, трансцендентность Вовки, к окну которого (а не к нашему!) и обращено всё действо, навело меня на мысль, что исполняемое есть не что иное, как ритуал. «Плывут пароходы – привет Мальчишу! Пройдут пионеры…» То ли Вовка этот настоль авторитетен, что великий грех не отдать ему честь, то ли сам наш Игорь, горемычный, не имеет на свете души (угол-то, судя по всему, есть), к коей можно главу приклонить. А скорее всего, и то и другое, а главное на пенсии по военке. Может быть, старые друзья… Мне это нетрудно представить: наш друг Ундиний, с коим столько в своё времечко испили да изведали в Тамбове-граде, сидит теперь в четырёх стенах безвылазно, даже на инвалидной коляске – и иногда ему старые дружбаны, что называется, серенады поют под балконом. Да и сам я отлично всегда осознавал – в Тамбове, в деревне, в Подмосковье, а теперь и здесь – что значит некуда пойти. Совсем по Достоевскому: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти».

Настоящей сенсацией для нас стало, когда Вовка ответил! Его речь состояла из двух-трёх «слов», каких-то хриплых рыков, произведённых гортанью существа куда более очерствевшего, чем наш привычный «джентльмен неудачи». Мы поняли, что тут нужна кропотливая работа по расшифровке: пред нами что-то наподобие заезженной старой пластинки или воскового валика, запечатлевшего фрагмент застольно-разухабистого спича великого, но очень пьяного поэта эпохи палеолита.

В пользу высокого статуса, я почувствовал, свидетельствует и само наименование «Вовк». Простецки-панибратское оно лишь на первый взгляд: это всё равно, что на визитке Путина, мне показывали, написано всего три слова, или на кабинете некоторых его предшественников, сказывают, была лишь табличка с фамилией и инициалами. Это не знаю, а на мавзолее куда как просто: «ЛЕНИН» (или там же было: «СТАЛИН») … Или как самый кардинальный тюремный иль криминальный туз, у коего к его третьестепенному помощнику надо обращаться по имени-отчеству, ибо и такие ассистенты люди уже степенные, на хромой козе не подъедешь, сам именуется просто – «Вован»… Он и от кабана сам тебе отломит ляжку (Вован, Кабан – что-то тоже знакомое…), и своей рукой подаст, а то и из Толстого зарядит вычитанную цитату и сам её приложитк ситуации.

Вскоре частотность проявлений в стиле Вовк установилась на отметке пять-семь сеансов в день (странно – и слава богу! – что позже одиннадцати вечера они по сей день не зафиксированы), приобретя также регулярность по часам, будто автобусное расписание, с точностью 5—15 минут. Понятное дело, нас это уже начало не на шутку отягощать, став дополнением доконавшим явлениям амиго-иноплеменника, частью какого-то единого неизбывного стереоявления…

Конечно, за годы скитаний привычны мы уже – насколько можно к такому привыкнуть! – ко всем урбанистическим lo-fi пятиэтажным прелестям: когда музон тебе внезапно врубят, что стены дрожат, к постоянной гомозне и пьянке у соседей, к наигрываниям блатюков на гитаре, к пертурбациям за окном с машинами, но постоянное вовканье и непрекращающийся оголтелый речитатив мигрантов всё перебили!

Поначалу была тоже мысль (особенно у Ани) как-то осадить «Вовку» из форточки… Но, подумав, я растолковал философски, что куда ж теперь человеку деться, может быть, это единственное, что осталось у него в жизни… Пробовали также сами выкрикивать «Вовк!», как только он появлялся и раскрывал рот (откашливание, иногда довольно брутальное, иногда чисто формальное, неизменно предшествует вовканью), но во-первых, как-то и стыдно, человек всё же в годах, а во-вторых, всё же из-за сверхкраткости «вспышки» всегда прозёвываешь момент. Несподручно оказалось и фотографировать феномен: пока расчехлишь фотоаппарат, пока подбежишь к окну… Нужно ещё тюлевую шторку отодвинуть – тогда он тебя видит! – плюс решётки эти дурацкие, сетка на форточке пыльная и клён новый тянется…

Была идея, коль уж явление ежедневное, приспособить его на службу искусству, как теперь принято, актуальному. Если каждый день фотографировать «Вовку», или снимать на видео вовканье, то получится глобальнейшее серийное метаполотно, на котором будет запечатлено однообразное, незаметное, неочевидное, как на отдельных кадрах фильма или мультфильма, но упорное движение героя… куда?.. – к смерти, конечно. Примерно тоже, вспомнилось, делали с героем кинофильма «Город без солнца», умирающим от СПИДа наркоманом (Безруков играет одну из немногих подходящих ему ролей), но там он недолго протянул, угас как свечка. А тут, коль ежедневно фиксировать (причём ритуал-то типовой, с небольшими вариациями, плюс единство места и времени), то и впрямь калейдоскоп составится или кинопанорама из сотен и тысяч идущих по порядку фрагментов (за три года, отметим задним числом, это уже больше пяти тысяч!). И не такая уж халява: какую-то загогулину – вроде как увеличенная киноплёнка с тремя десятками фоток – мы обозревали в Московском музее современного искусства, а за это как пить дать премию Кандинского дадут! Нужно тогда миникамеру приобрести и установить её снаружи… А если всерьёз, то с первых минут понятен этический аспект такого вынужденного скрытого наблюдения: все мы не удаляемся от смерти, на алкашах и наркоманах это только более заметно, посему отнестись цинично и, задрав штору, щёлкать, как папарацци, всё же по-человечески неудобно; да нам, мягко говоря, не до этого…

Но всё же кое-какие крохи, чтоб рассказ сей не показался выдумкой, были запечатлены. Приспособившись, я клал фотоаппарат на кухне и при прокашливании (оно иной раз издалека начинается) сразу срывался фоткать или снимать видео через тюль – в итоге мировое искусство и мировая наука располагают лишь нескольким десятками однообразных неясных снимков да двумя-тремя коротенькими роликами, на которых, впрочем, наш «Вовка» запечатлён уже не один…

Второй сенсацией в мире ВОВК стало, когда однажды вместо Игоря появился другой «Вовка» – длинный, в очках, напоминающий кота Базилио из детского кино про Буратино, только похудее лицом и заместо котелка в кепке, и он с той же точностью, но как-то без энтузиазма, проделал весь ритуал, и выполнял его за отсутствующего (может, заболевшего?) мастера около недели! Тут уж мы дались диву!

И совсем уж сдались-раздивились, когда сей неофит, нечаянно-негаданно получив ответный сигнал-рык, распознал это как приглашение на рандеву, заскочил в подъезд и запросто поднялся в апартаменты к самому недостижимому Вовке!

Дальше они стали исполнять обряд чередуясь, а зачастую и вместе, причём и тот и другой, а иногда и совместно, стали изредка – а иногда почти ежедневно – восходить на площадку второго этажа и… собеседовать самому Вовке, великому и ужасному!.. Тут уже можно было слушать через нашу тонкую дверь, смотреть через замутнённый – как раньше были популярны такие тяжёлые, пузырчатые внутри зелёноватого стекла вазы – глазок, и даже фиксировать через оный некое слепое видео со звуком.

Занятий насущных у нас, конечно, и так хоть отбавляй, не до созерцания-соглядательства, ей-богу, но в нашем «лофте» и так полный аймакс и долби-сюрраунд, а уж коли в подъезд кто зайдёт, через хлипкую дверь всё слышно лучше, чем дома! В таких условиях театральных подмостков некоторые ведь ещё и работать пытаются – мне приходилось целыми днями сидеть на поиске вакансий и редакторской подработке, у Ани тоже не каждый день были экскурсионные трудодни в музее. Кардинальные же, «серьёзные» идеи, вроде переезда в другое место, при нашем пауперизме даже серьёзно не дебатировались. Эту-то квартиру нашли лишь после долгих поисков, по знакомству и странному стечению обстоятельств – как самую дешёвую, а после отдачи залога и за месяц вперёд «бюджет» вообще «около нуля» – коту бы было на что корм купить!..