Полная версия

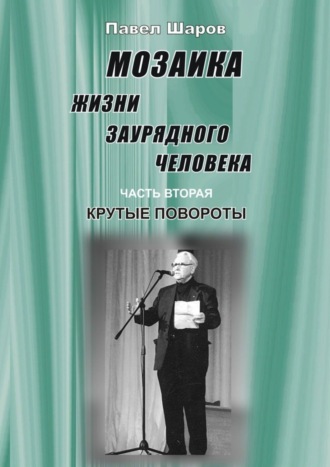

Мозаика жизни заурядного человека. Часть вторая. Крутые повороты

– Вы, товарищ Шаров, против моей национальности, поэтому и антисемит.

– Послушай, Евгений, извини, но я не знаю точной формулировки, что такое антисемит, но сдается мне, что не я, назначивший тебя начальником лаборатории, а ты, собирающий команду по национальному признаку, и есть этот самый антисемит. Что же касается меня, то для меня – и я повторил ему слова о моем отношении к эфиопам – хороший эфиоп тот, кто хорошо работает, а плохой – тот, кто плохо работает .

Черный кот

Этот черный кот с вытаращенными глазами выскочил из-за ближайшего угла с явным намерением перебежать нам дорогу в самый торжественный момент, когда мы, наконец, собрали последние шмотки, выстроились по росту: я – папа, дочка Леночка одиннадцати лет и мама. Я последний раз проверил, выключен ли газ, мама последний раз выругала меня за это идиотом-перестраховщиком, заперли на все запоры дверь. Я три раза проверил, заперта ли дверь, мама еще раз обругала меня перестраховщиком. Нагрузились вещами: на меня взвалили здоровый рюкзак и два здоровых чемодана, на маму – сумочку, на Леночку – помогать маме, и двинулись вперед.

Впереди маячила самолетная прогулка в Симферополь, затем Анапа и конечный пункт – Геленджик. А там море, дельфины, и спи сколько угодно, поскольку отдых семейный. В кармане три путевки в гостиницу «Солнечная», где нам принадлежит на ближайшие двадцать дней номер на троих, трехразовое питание. А также предстоит ожесточенная борьба между мамой и папой по вопросу: нырнуть Леночке с маской и ластами на полметра в морскую глубь или болтаться на поверхности в соседстве с взбаламученными отбросами цивилизации в виде мусора.

Итак, вперед! А впереди… этот самый черный кот с вытаращенными глазами. Мама уронила сумочку. Леночка стала ее успокаивать. Я бросил чемоданы и рванулся наперерез коту. Не тут-то было. Кот, как будто чувствуя, что с рюкзаком за спиной я далеко не убегу, не обращая внимания на мое спортивное прошлое, задрал хвост и бесстрашно перебежал нам дорогу. «Наглец!» – решил я, бросился за ним и… поскользнулся.

– Что с тобой? – спросила мама, когда я поднимался, покряхтывая.

– Вляпался, – говорю, – во что-то.

Собственно, я знал, во что. Просто говорить было неудобно. Настроение было испорчено. Надо отмываться, а отмываться уже некогда. Пошли дальше. В аэропорту нормальная погода, но наш вылет, конечно, задерживается. Все летят, а мы нет. Из-за неприбытия самолета. Я-то знаю, из-за чего. Из-за этого паршивого кота! У нас с сегодняшнего дня путевка горит, нам сейчас положено под южным солнцем загар приобретать, а мы в аэропорту загораем, ждем отбытия из-за неприбытия.

Наконец отбываем. Я свои вещи сдал, а сумку с собой. Мне мама хозяйственную сумку с продуктами всучила. У всех все в порядке, а когда я подошел, женщина-контролер нюх навострила, И чем это я ее внимание привлек? Я, конечно, догадываюсь – кот виноват. Но молчу. А женщина тем временем что-то ищет в моей сумке. Нашла! Початую бутылку водки.

– Нельзя, – говорит.

– Ну, так я ее сейчас допью.

– И это тоже, – говорит, – нельзя.

– А что же можно?

– А вот сейчас выясним.

И достает из сумки бутылку «Абу Симбел».

– Что, – говорит это?

– Как что, «Абу Симбел», – говорю, – бальзам.

С этим «Абу Симбелом» у меня самые тяжелые воспоминания связаны. Я однажды на Горьковском море эту бутылку увидел и загорелся. Денег нет, а последний червонец все-таки заплатил. Привез домой. В холодильник ее, родную, желанную. Приготовились. Мама говорит:

– Ну, пробуем.

Открывает холодильник. Грох! Бутылка на пол, вдребезги. Я после этого неделю спать не мог – дергался. А тут: что это, да что это?

– Это, – говорю, – тот самый «Абу Симбел», который я случайно в Москве достал и теперь хочу в отпуске, наконец, попробовать.

– А мне, – говорит, – наплевать, что ты там пробовать будешь. Может, это горючее какое у тебя в бутылке, а с ем в самолет нельзя.

– Конечно, – говорю, – горючее.

Отвинтил пробку.

– На, – говорю, – понюхай.

Понюхала.

– Точно, – говорит, – горючее, сейчас милицию позову.

Подходит милиционер, взял у меня початую бутылку водки, «Абу Симбел», вывел на улицу и говорит.

– Выливай.

У меня аж дух перехватило.

– Как, – говорю, – выливай! На каком основании?

– А на том основании, что винно-водочные изделия можно перевозить только в заводской упаковке.

– А что, – говорю, – бутылка уже стала не заводской упаковкой?

– Заводская-то она заводская, только упаковка нарушена. Понял?

– Понял, – говорю, – водку готов оставить, а «Абу Симбел» при чем?

– Там, – говорит, – тоже нарушена.

– Но ведь нарушено-то, – говорю, – для того, чтобы контролера убедить, что это «Абу Симбел», а не взрывчатка какая-нибудь.

– А мне, – говорит, – какое дело. Выливай, и все тут.

Тут я взвыл совсем.

– Дай, – говорю, – хоть кому-нибудь отдам. Все-таки польза.

Ни в какую. Он милиционер, ему все можно, а я даже бутылкой его треснуть по башке не имею права.

Пока мы так беседовали, маму с Леной уже в самолет разместили. Взглянул я, а их нет!

– Ладно, – говорю, – черт с ними, с бутылками, а мне пора бежать, в Анапу.

А милиционер не унимается.

– Теперь, – говорит, – давай актик составим.

Ну, думаю, нет! Бутылки отобрал, да еще содрать с меня хочет.

– Пишите, – говорю, – ваш актик. Я подожду.

И жду. Он пишет, а я жду.

– Все? – говорю. – Все написал? Ну, молодец!

– Все, – говорит.

– Вот моя подпись. Теперь, – говорю, – можно идти?

– Иди, иди, – говорит, и ехидно улыбается.

И я пошел. Собственно, не пошел, а поскакал, как бешеный. Влетел в самолет, озираюсь. Где тут моя Галочка с Леночкой? Не вижу. Появляется стюардуся и говорит:

– Дорогие товарищи! Командир корабля и его экипаж приветствуют вас на борту турбореактивного самолета, вылетающего в Архангельск.

– Какой Архангельск? Мне в Анапу надо!

Вылетел, как через выхлопную трубу, заметался по аэродрому между взлетными площадками. Самолетов много, и все шумят. Слышу, один самолет шумит громче других. Это Галочка шум подняла, а публика ее поддержала.

На борт меня приняли, успокоился. Я даже вздремнул при взлете, и как раз мимо моего носа даровую газировку пронесли. Проснулся… поздно. Просить неудобно. Подумают, что жадный. Им же про кота не объяснишь.

Не буду рассказывать как, но мы все-таки добрались до нашей гостиницы «Солнечная». Туристов куча: одни живут в деревянных домиках за восемьдесят рублей, другие в трехэтажном доме – за девяносто рублей, а наши путевки в семиэтажное здание с балконами по сто тридцать одному рублю за одно место. У всех, естественно, тридцатипроцентные, а я четыре сотни наличными отвалил. Этот отпуск как средней величины пожар. Все, что я за год в политехническом институте после работы нахалтурил, за эти двадцать дней оплатил.

Сунулся в регистратуру.

– Здравствуйте, – говорю и улыбаюсь. Поддельной такой, натянутой улыбкой улыбаюсь, черный кот померещился.

А регистраторша смотрит на меня совсем серьезно.

– Приехали? – говорит.

– Да, да. Нам бы со второго по шестой этаж, восточную сторону, на троих.

– Ишь чего захотел! У нас сегодня, – говорит, – последний день заезда, так что все номера уже заняты. Придется в разные размещать.

– Как это, – говорю, – как это? За такие деньги и в разные!

Тут другая женщина подошла.

– Чего шумишь? Деньги все равно платил профсоюзные, а шумишь.

У меня аж дыхание перехватило. Еще немного, и эти булькающие звуки женщины были бы у нее последними в жизни, так же, как и мой отпуск.

Смотрит администраторша на меня с удивлением. Первый раз на ее глазах седой человек во цвете лет по поводу профсоюзных затрат концы отдать готов. И вымолвить ничего не может. Сжалилась.

– Есть у нас, – говорит, – на первом этаже номер без туалета, а на втором – с туалетом, но малогабаритный, на двоих с тремя кроватями. Ладно уж, занимайте любой.

Заняли мы малогабаритный, разместились и – в столовую. А там все места уже заняты, и нам по разным столам предлагают. Галочка, естественно, возражает – Леночка без ее гипноза ни одного куска не проглотит. Ладно, сели мы, наконец, за стол. Я и спрашиваю соседей по столу, не произошло ли здесь чего-нибудь мерзопакостного, что бы помешало нам спокойно отдыхать. А самому опять кот мерещится.

– Как? – говорят. – Произошло! Сегодня, как только вы приехали, городскую канализацию прорвало. Прямо в бухту. Теперь неделю купаться запрещено.

«Ну, – думаю, – это уж слишком! Ладно, гад, пусть будет по-твоему эти двадцать дней, но не больше. Приедем домой, первым делом поймаю тебя, зараза, тебя, черного котяру с вытаращенными глазами и, если ты у меня человеческим голосом прощения не попросишь, перекрашу тебя хной в рыжий цвет, чтобы от тебя кошки в разные стороны разбегались».

Братик

У меня есть братик Юрий Павлович Шаров, на четыре года моложе меня. Этим летом ему исполнится восемьдесят три годика. Как старший брат я, естественно, всегда вникал в его текущие дела. Надо сказать, что братик мой, в отличие от меня, спокойный, размеренный, как будто тяжелый на подъем, но в какую бы мы игру с ним ни играли, то ли это шашки, то ли карты, где требуется сообразительность, то ли настольный хоккей, где требуется быстрота реакции, он всегда меня обыгрывал. Но там, где я проходил через лабиринты жизненных ситуаций и оказывался у цели, он по непонятным причинам застревал на полпути. Я, не имея никаких природных данных, ушел в конькобежный спорт, не бросал это занятие, пока не были исчерпаны до конца те невысокие возможности моего организма. Братик, будучи в юные годы некрупным пацаном, пошел в классическую борьбу, и, когда вскоре бросил это занятие, к нашим отцу и мамаше чуть ли не с мольбами приходил тренер братика, рисуя родителям прекрасные перспективы Юрия в спорте. По словам тренера, такие самородки встречаются редко, и надо во что бы то ни стало вернуть его в спорт. Но, по каким-то внутренним, противоречивым соображениям, братик бросил заниматься борьбой в самом начале своего спортивного пути. Я поверил словам тренера только тогда, когда стокилограммовый братик пришел после службы в армии, поднял меня своими ручищами и сказал:

– Ну, здорово, брательник.

Но это было потом, а раньше была его попытка поступить на радиофак Горьковского госуниверситета. Так сказать, по стопам старшего брата. К сожалению, неудачная. Не пройдя по конкурсу, он очень расстроился и, как мне показалось, сломя голову, подал заявление на прием в ракетное военное училище, размещенное в Тобольских казармах. Экзамены сдал на пятерки. Преподаватели училища были довольны своим молодым курсантом. А я переживал за него. С армией не шутят. Из офицеров просто так не уйдешь. Я пытался внушить Юрию, что лучше потерять три года в армии по призыву солдатом, чем попасть в опасную историю, если вдруг прозришь, что офицерская служба – не твое призвание. Думай! Сейчас я виню себя за то, что пытался как-то воздействовать на брата. Может быть, из него получился бы хороший военный. Человек должен сам решать свою судьбу. И он решил. На первом же курсе, на первых экзаменах он просто не отвечал ни на один вопрос. Преподаватели поначалу были в замешательстве. Последовали собеседования, но брат молчал. И тогда все стало ясно. Наказание последовало немедленно: двадцать суток гауптвахты и направление в какой-то штрафной полк, служить. Приходилось тяжело. Полк охранял какие-то секретные объекты. Спал братик по три часа в сутки. Но интеллект взял свое. Сначала братик стал писать стихи в местную газету и газету «Звезда». Потом стал редактором местной газеты и, наконец, комсомольским в дивизии. Пришел домой крепким бугаем, поступил техником в ЦНИИ-11, где я уже работал инженером, поступил на вечернее отделение радиофака ГГУ и женился. По окончании вуза стал инженером и активно включился в создание стандартов частоты. Наш институт в этом вопросе выходил на передовые рубежи в мире. Задачей братика была разработка сложных систем многоступенчатых термостатов для этих стандартов.

Когда я прошел все перипетии защиты диссертации, я поинтересовался отчетами братика и сказал:

– Братик, материал хороший. Систематизируй и пиши «кирпич».

– А как же аспирантура?

– Аспирантура нужна, если тебе нужна помощь научного руководителя. Если не надо, то и не надо.

– А как же защищаться без руководителя?

– А формального руководителя найдем там, где будешь защищаться. А сейчас пока не теряй время, готовься.

И братик начал готовиться. Вступил в группу соискателей для сдачи кандидатского минимума по иностранному языку и философии. Кандидатские экзамены по этим предметам – обязательные ступеньки в преддверии защиты диссертации. Началась работа, о которой никто из начальства не знал.

И вот, старший инженер Шаров Юрий Павлович стоит в нерешительности у входа в кабинет главного инженера института. А рядом я. Соображаем. Главный инженер Фатеев Борис Петрович – очень энергичный, жесткий организатор, выходец из того отделения, где работал мой брат. Когда Фатеев был начальником отделения, у него хватало времени на все, он решал все вопросы разработок, накачивал начальников отделов, секторов, доходя со своими рекомендациями до техников. Само собой, когда появлялось новое техническое решение, в качестве авторов выстраивалась вереница начальников рангами по убывающей, и часто бывало, что тот инженер, кто предложил это решение, оказывался где-то там, в районе телячьего хвоста. В этом, собственно, не было ничего удивительного – в разработки вкладывались большие государственные деньги, и труд по созданию новой техники, по существу, был общественным. Став главным инженером, Борис Петрович не оставил своего патронажа над отделением, где он раньше был начальником. Неудивительно, что благодаря высокому техническому тонусу в этом отделении, отделение это стремительно разрасталось и к описываемому моменту составляло чуть ли не половину института. В этой ситуации было довольно опасно появиться со своим фолиантом, как черт из пробирки и просить его величество главного инженера института Бориса Петровича, чтобы он пристроил тебя на защиту на каком-нибудь научном совете. Чего доброго, возмутится и тормознет защиту на неопределенный срок.

– Знаешь, братик, давай не будем пороть горячку, отложим. А я попытаюсь что-нибудь придумать.

– Хорошо, отложим.

И я придумал. В это время в институт приехал некий профессор Баржин из Харьковского военного училища. Я, через моего хорошего знакомого Воинова Бориса Сергеевича, вышел на Баржина и договорился о его встрече с братиком. Братик всучил ему проект диссертации, и председатель ученого совета Харьковского военного училища, полковник, доктор технических наук Баржин, просмотрев диссертацию, согласился быть научным руководителем, сделал необходимые замечания и назначил срок предварительной защиты. Братик, окрыленный свалившейся на него удачей, заработал, как отлаженный механизм. Предварительная защита прошла «на ура». Началась подготовка к основной защите. Надо было собрать штук двадцать отзывов ученых советов различных НИИ, КБ и вузов. Тут я, недавно прошедший эти медные трубы, был весьма полезен. Один из отзывов должен был подписать главный инженер опытного завода нашего института Чернов Владимир Николаевич. На его производственной базе изготавливались термостаты различных стандартов частоты. Я принес ему отзыв. Надо сказать, что в основном на опытном заводе изготавливались небольшие по размеру термостаты для рубидиевых стандартов частоты. Сложных систем термостатирования водородных стандартов частоты, в разработке которых принимал участие братик, было изготовлено всего несколько штук. Поэтому, прочитав отзыв, Волков спросил:

– А что, разве и на термостатах можно защитить диссертацию?

– Ты на чем сидишь? – спросил я.

– На том же, на чем и ты, на заднице, – ответил он.

– А она на чем?

– На стуле.

– Так вот, на стуле тоже можно защитить диссертацию.

– Почему?

– Потому, что стул может быть разным, жидким, например.

– А может быть запор, – перебил меня Владимир Николаевич.

– Нет, запор может быть у тебя. А стул может быть жидким, плетеным, деревянным, металлическим, крутящимся, мягким, электрическим и министерским. Представляешь, министерский стул – какая это прелесть, а?

– Ну, хватит, хватит, убедил.

Зато главный инженер Киевского завода, имеющий представление о простейших термостатах для рубидиевых стандартов частоты и не имеющий этого представления о термостатах для водородных, сверхточных стандартов частоты, набросился на меня чуть ли ни с кулаками. Я ушел от него, благодаря Всевышнего за то, что на моем месте был я, а не мой брательник. Брат бы расстроился и отказался от защиты. Я же – ничего, вышел от него, отряхнулся, подписал отзыв у третьего зама главного инженера, поскулив у него по поводу того, как не любит ваш начальник нас, горьковчан, и спокойно уехал.

Когда подготовка к защите была закончена, и братик получил число и месяц того момента, когда его будет заслушивать ученый совет Харьковского училища, когда «кирпич», то есть диссертация, был размножен в трех экземплярах, плакаты подготовлены, текст двадцатиминутного доклада был выучен наизусть, братик собрался ехать в Харьков. Но, увы, не зря же я говорил в самом начале, что братику фортуна всегда показывала для начала совсем не то место. Так получилось и в этот раз. За день до торжественного момента защиты братиком его диссертации пришло известие, что ученый совет Харьковского Военного училища (ХВКУ) закрыт Высшей Аттестационной Комиссией, как и многие другие ученые советы. Братик сник.

– Ничтяк, – подбадривал я его, – прорвемся.

Я созвонился с главным оппонентом на моей прошлой защите Львом Петровичем Кучиным, полковником, доктором наук, профессором, зав. кафедрой, председателем ученого совета Харьковского Авиационного института. И мы с братиком поехали в Харьков.

В кабинете Льва Петровича Кучина мы вручили ему один из предварительных экземпляров диссертации. Он полистал труд и на следующий день дал согласие быть руководителем этой работы, и предложил готовиться к предварительной защите в Харьковском Авиационном институте (ХАИ). Прошло время. Подходил срок предварительной защиты. И вдруг! Известие! По рассказам знакомых из Харькова, холостяк Кучин Лев Петрович что-то там позволил непозволительное с какой-то из секретарш. Та на него телегу в партком (не балуй, чем попало), парткомики всполошились, и вот вам результат: нет в ХАИ полковника, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой, нет председателя ученого совета Кучина Льва Петровича. Слинял… вместе с нашим экземпляром диссертации. Братик снова сник.

– Ничтяк, – сказал я ему, – упорство и труд все перетрут.

Сказано – сделано, и я начал зондировать ситуацию в Харьковском Политехническом институте (ХПИ). А там!!! Там, известный уже нам, Баржин, собственной персоной! Ушел из военного училища в ХПИ. Вопрос снова на мази. Баржин – руководитель, и пора готовиться к предварительной защите. И снова по-накатанному, предварительная защита принята «на ура». Назначено время основной защиты.

И вот она, основная защита. Все, кажется, в порядке. Ученый совет ХПИ – совет высокого ранга, которому разрешена защита не только кандидатских, но и докторских диссертаций. Вот только, одна заковыка. Совет проводится последний раз, после чего закрывается решением ВАКа. А кворума нет и нет. А время идет и идет. Члены совета явно игнорируют последнее заседание. Защищаться, как и принято, будут двое. Один – мой братик, второй – местный. Договариваемся с местным, который обеспечивает две легковых машины. И начинается работа. Ловим членов ученого совета по домам, по различным местам отдыха. Наконец, до кворума не хватает одного. Уже прошло полчаса ожидания. Высоконаучная публика начинает недовольно ерзать. Братик ходит по коридору взволнованный. «Неужели снова в тартарары?» 13

– Ничтяк, братик, – успокаиваю я его, – у нас в запасе есть еще один, последний вариант.

– Какой?

– А вот какой. Кто у нас руководитель в Высшей Аттестационной Комиссии СССР? Угрюмов! Так вот у нас есть еще одна возможность, возможность написать этому Угрюмову веселое письмо о том, что-де, мол, мы послали диссертацию в один совет – его по вашей угрюмовской воле разогнали, направили в другой – тоже разогнали, и в какой бы совет не попала наша диссертация, совет лопается, как мыльный пузырь. Потеряв надежду на реализацию нашего законного права на защиту диссертации, мы, уважаемый товарищ Угрюмов, высылаем эту диссертацию вам, в ВАК, и пусть вас разнесет в мелкие научно-интеллектуальные брызги. И не пугайте, пожалуйста, своей фамилией нас, рвущихся к высотам знаний, законопослушных граждан страны. Ну, как? Успокоил?

– Успокоил, – ответил братик.

Вдруг нам сообщили радостную весть: последний из отсутствующих членов совета, подполковник такой-то, был замечен с сумкой, наполненной продуктами, на такой-то улице, переходящим в неположенном месте трамвайную линию, был задержан милиционером для разъяснений, но неожиданно отбит и захвачен одним из наших экипажей. У подполковника отобрали сумку с селедкой, запихнули в машину и наставили на него авторучку: «Господин профессор, нужно исполнять долг». Кворум был обеспечен, и совет начал работу. Братик развернул свои плакаты и, в том числе, большого размера фотографию сложных систем термостабилизации, каких ученые вуза видом не видели, слыхом не слышали. В выступлениях оппонентов и рецензентов прозвучали ласкающие слух предложения: а не присудить ли братику степень доктора технических наук? Это было опасно, так как, приняв такое решение, совет мог спровоцировать отрицательное решение ВАК. Здравый смысл восторжествовал – братику присудили ученую степень кандидата технических наук.

То ли руководство нашего института было оскорблено такой самостоятельностью братика, то ли оно просто не заметило события защиты, только братик как был, так и оставался ведущим инженером, и перевод его в старшие научные сотрудники с повышением оклада не предвиделся. И он ушел на эту, соответствующую его остепененности, должность на другое предприятие. Но это уже другая история.

Человек – машина сложная

Какая сильная машина человек! Он может годами мучиться, сопротивляясь настигнувшим его болезням. Какая слабая машина человек… Достаточно одного сильного удара половинкой кирпича, и он уходит от нас навсегда. Когда тебя настигает боль, ты бежишь куда? К врачам. Конечно, им как специалистам своего дела надо верить. Особенно в экстремальных ситуациях. Тебе очень, очень больно. Ты – к нему. Он тебе укольчик, или клизмочку, или отрежет что-нибудь – и тебе стало легко-легко. Бывают, правда, и ошибочки.

Бежит, например, дедуля по улице, быстро бежит – торопится. Прохожие завидуют: «Во скачет! Спортсмен! Нам бы так». А на поверку оказывается – диарея у него, съел чего-то, вот домой и торопится. Только бы донести успеть.

Или еще: идет, к примеру, Василий Петрович, глаза покраснели, слезятся.

– Что, Василий Петрович, глазки заболели? Вот вам капельки. Три раза в день по две капельки в каждый глазик.

– Да при чем тут глаза?! Геморрой у меня в острой форме. Житья нету.

Вот вам и ошибочка. Утрирую, конечно. Но бывают случаи и посложней.

Это было в 1979 году. Схватился я однажды на оперативке за сердце. В груди спазм, дышать трудно, сердце ломит. Пришлось извиниться, распустить оперативку и вызвать врача со шприцем. Вколол. Отошло, но ненадолго. Сердце болит: то его колет, то режет, то щиплет. Валидол не помогает. Нитроглицерин помогает, но не сразу, минут через пять. В сердце боль утихает, зато башка раскалывается – нитроглицерин. Пришел в поликлинику к заводскому терапевту Нине Ивановне. Выслушала, прослушала, постучала, поставила диагноз: ишемическая болезнь сердца – и выписала направление в больницу №38 для лечения в кардиологическом отделении.

Конечно, врачам, как я уже сказал, надо доверять, но… так и хочется проверить. Не любят они, врачи, этого, а мне хочется. Из 38-й больницы как раз только что мой товарищ Боярский выписался.

– Ну, как, – говорю, – вылечили?

– Вылечили, – отвечает, – полтора месяца пролежал. Лечили, лечили, а сердце все болит и болит. Подошел один хирург, посмотрел на меня и говорит врачам: «Чего вы его сердечнососудистую систему треплете? Язва желудка у него». У меня от его слов боли в сердце как рукой сняло.

– Ну и что? Радуйся.

– Чему радоваться-то? Вместо сердца желудок заболел, да так, что не разогнешься.

– Вот это да!.. Ну и что, вылечили?

– Теперь вылечили. Полжелудка оттяпали.

Задумался я: «Продублировать бы Нину Ивановну. Не дай Бог, ошибка. Если уж учиться на ошибках, то лучше уж на чужих». Подумал я так и пошел в областную больницу за консультацией. А к кому идти, пока не решил. Топаю по второму этажу больницы и вижу табличку: «Профессор Вагралик». Я в медицине не силен, но знаменитостей знаю. Вадим Габриэлович, по моим представлениям, главный спец в Горьком по иглоукалыванию. У меня даже книжка его есть. Захожу.