Полная версия

Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки

Нам же остаётся только завершить эту главу словом, вошедшим в плоть и кровь христианской традиции, словом, архаичная первооснова которого есть богоименное трезвучие АМН.

Аминь.

Миф об Осирисе и Исиде

Мифология – это форма существования тотема. Тотем как неявный, неосознаваемый знак может быть проявлен только в форме мифологии, порождающей устойчивые мифологемы в структуре обыденного сознания. Во всех своих теоретических построениях рассудок опирается на эти укоренившиеся в нём и неосознаваемые им мифологемы. Рассудок – это то русло, в котором вызревает тотем в форме мифологии. А посему – рассудок и мифология неразрывны. Миф неизменно присутствует не только в архаичном сознании, но и в сознании любого нашего современника. Ибо любой наш современник – это человек рассудочный. Всё ещё рассудочный. А значит, и подвластный устойчивым мифологемам, порождаемым коллективным неосознанным современной ему ситуации. Но следует отличать миф от мифологии. Миф прорастает на почве предания, на том, что действительно было. Миф – это форма бытия в сознании. Мифология – это форма бытия в сознании . В мифологии миф принимает в своё лоно логию: мифология использует выстраданные тысячелетним развитием эмоции действительно бывшего – знаки, ставшие очевидностью для всех и каждого – как опорные столбы для выстраивания уже умозаключений. Отливаясь в тотем, мифология расплавляет архаичную эмоцию в логию – и в этом процессе архаичное сознание преобразуется в рассудок. Античность начинается гомеровским мифом и завершается мифологией в учении неоплатоников. То же можно сказать и о древнеегипетском культурном цикле – он начинается с мифа и завершается мифологией. 31 эмоции архаичном тотема рассудочном рассудочных

Можно представить всю мифологию Древнего Египта как одно огромное древо. Ствол этого древа, та пронизывающая основа, из которой исходит любая ветвь и соками которой питается каждый листок его, – миф об Осирисе. Корневая система – множество местных тотемистических представлений, основанных на культе предков и с течением времени срастающихся в один ствол, имя которому – Осирис. В многоликости персонажей неизменно сохраняется единство первичного эмоционального знака – предания о страстях Осириса. Через причудливые хитросплетения кроны этого древа обыденное сознание египтянина причащалось высоким спекуляциям жреческого интеллекта.

Событийная канва осирической мифологии проста: Сет, брат царствующего Осириса, хитростью умерщвляет его и узурпирует власть. Исида, супруга Осириса, собирает расчленённое и разбросанное по всему Египту тело Осириса, чудесным образом беременеет от него и рожает сына – Гора. Возмужав в тайном укрытии, Гор мстит за отца и восстанавливает справедливость, возвращая себе власть в качестве законного наследника царского престола. Обрастая множеством подробностей, ветвясь в побочные сказания, этот сюжет сохраняется как основа мифа на всём протяжении древнеегипетской истории, от Древнего царства до римского владычества. В текстах пирамид повествование о страстях Осириса предстаёт уже как сложившееся сказание, и это свидетельствует о том, что формирование мифа относится к началу Древнего царства, времени правления Третьей династии. События излагаются просто и прозрачно – как то, что не требует особых пояснений, как то, что известно всем и каждому, более того, как то, что выстрадано и усвоено через внутреннее переживание любым египтянином, от вельможи до простолюдина. И действительно, в истории становления Египта как единой общины, в эпоху правления первых двух династий, мы находим события, последовательность развития которых вполне могла лечь в основу этого предания. Цари Первой династии, так же как и цари Второй династии, властвуют под божественным знаком Гора. Но в конце правления Второй династии в правильный порядок наследования вторгается смутное начало – один из властителей изменяет горовому имени и принимает имя Сета. «Какие именно политические мотивы толкнули Сехемиба на те или иные действия, мы не знаем, но в какой-то момент своего короткого правления… он, кажется, изменил своим прежним… убеждениям и вместо Гора стал поклоняться богу Сету, сменив своё прежнее имя на имя Перибсен…» [64, 101]. Эта измена вызывает бурное сопротивление в стране, и вполне вероятно, что именно она стала причиной падения Второй династии и воцарения Третьей, восстановившей и утвердившей законный порядок под знаком горового имени. Имя последнего царя Второй династии «…Ха-сехемуи, что означает „Появление Двух Сил“, дополнило его полное имя „Два бога в Нём Пребывают в Мире“… его супругой стала, по-видимому, Нематхап, которая… носила имя „матери, вынашивающей царя“. Позже ей поклонялись как родоначальнице Третьей династии» [64, 109—111]. В водоворот борьбы было втянуто всё население страны, и неудивительно, что эти события навсегда сохранились в коллективной памяти египтян как события судьбоносные, события, определившие всё дальнейшее становление египетской общности. Поклонники «сетова» имени снова прорвались к власти во времена гиксосского владычества и потеряли её в результате многолетнего сопротивления приверженцев «горовой» традиции. Наконец, имя Сета было реабилитировано основателями Девятнадцатой династии и… вновь проклиналось на закате существования египетской общности. Противостояние Сета и Гора пронизывает всю историю Древнего Египта. В этом противостоянии отражается динамика семито-хамитского противоборства. Внутренние переживания, связанные с ним, формируют мышление и самосознание египетской общины: миф становится мифологией – предание о «действительно бывшем» становится знаковой системой, которая формирует самосознание каждого египтянина. И эта система используется для передачи отвлечённых понятий: из знакомых персонажей и событий выстраивается логический ряд, в котором находит своё отражение та или иная мифологема. Развивающийся рассудок требует не просто рассказа, но обоснования. И мифологема, проникающая в сознание через привычные образы, врачует душу, истерзанную сомнением. Мифологема возникает не как результат интеллектуального поиска, а как снятие проблемы, в которое разрешается сомнение. Мятущееся сомнение «или» разрешается в утверждающую точку «и». 32

В развитии осирической мифологии связь между проблемой, порождаемой становлением самосознания, и разрешением этой проблемы в мифологему прослеживается явно. Три отвлечённых понятия последовательно проявляют себя во времени и отливаются в образы знаковой системы осирической мифологии – понятие истины, понятие вечности и понятие всеединства, которое в своей завершающей точке оформляется как идея абсолютного субъекта. В этом развитии обнаруживается становление тотема Ка – базовой категории мышления древних египтян, логической структуры, связующей углубляющийся разрыв между я и не-я.

По изменениям в содержимом погребений – переход от натуральных продуктов и предметов к их изображениям, то есть переход от осязаемого предмета к его образу – мы видим, что египтяне времён Третьей династии уже полностью осознают противоположность двух сторон мира: мира предметного, воспринимаемого органами чувств, и мира образного, творимого мыслью. Для них это уже различные миры, но они связаны через категорию Ка, через отражение одного в другом. И мироустройство тогда обретает гармонию, когда это отражение ничем не искажено – любое нарушение прямой отражённости есть зло, несправедливость, влекущая за собой нарушение привычного уклада жизни, страдания, войну всех против всех. Мироустройство нуждается не просто в поддержании Ка, а в «истинном» Ка, в распознании и обеспечении «правильности» взаимоотражённости двух миров. В сознании египтян зарождается и крепнет понятие Правды – справедливости в отношениях между миром и людьми, в отношениях людей друг с другом, в отношении каждого человека этого мира со своим отображением в мире ином. Это понятие проявляется в мышлении как категория Маат. Знание Маат, следование её установкам обеспечивают человеку счастливое существование и в этом мире, и в потустороннем отображении этого мира. 33

Центральный образ осирической мифологии – образ «Ока Гора». Тот, кто обладает им, становится человекобогом, единственным посюсторонним существом, соединяющим собой этот и тот мир: через Око Гора, запечатлённое в живом существе, Бог обозревает этот мир, и Сам становится видимым для других живых существ. Имя Осириса может быть прочтено как «место для глаза», «местопребывание Ока» [8, 180], имя Исиды как «престол» [8, 190]. Соединение их есть истинное воплощение Единого, и только тот, кто плоть от плоти есть порождение этого соединения, становится истинным продолжением божественного воплощения в этот мир. Спор между Гором и Сетом разгорается в попытке последнего доказать своё право на обладание Оком Гора. Гор, сын Исиды и Осириса, человек по плоти, но Бог по существу. Воплощённый в телесное обличье, единственный всевышний Бог Гор, и только Он, по праву, есть истинный Бог. Сет – узурпатор, Сет, насильно захвативший Око Гора и насильно удерживающий его, есть воплощение зла, ибо он не плоть от плоти Единственного и Всевышнего, а один из многих мелочных божков, обуреваемых страстями этого мира. Сет своими действиями внёс беспорядок в «истинность» отражения этого мира в мир иной, и для восстановления справедливости Сет должен быть повержен. В этом первоначальном представлении ещё нет главенства Ра, здесь акцентируется истинность единства Бога и человека в теле властителя, в теле фараона. Кризис этой идеи, сомнение в истинности воплощения Бога в теле фараона, разрешается в гелиопольской Эннеаде – живой фараон теряет статус единственного Бога, он становится всего лишь наследником Всевышнего. Во времена Пятой и Шестой династий утверждается главенство Ра. Видимый Бог – свет Солнца, а не тело фараона, ибо солнечный свет есть единственный и единый податель жизни в этом мире, он есть сама жизнь. Всё, что видит глаз человека, в том числе и своё собственное тело, это разные формы светоносной мощи Ра, множество образов, в которых он проявляет себя. Но наивысшая форма проявления – это самосознающий себя человек. И к концу правления Шестой династии мысль египтян вновь обращается к боговоплощению, но уже не в телесности царя, а в человеке как самосознающем самого себя живом существе. Фараон в представлении египтян становится одним из многих. Первобытная незыблемость божественности фараона рушится. Понятие Единого Бога отделяется от телесности властителя. Телесность фараона и телесность человека равносущностны, и во времена Первой Смуты каждый человек осознаётся как одно из отражений Единого в этот мир. Глаз человека – это Око Гора, и каждый человек после смерти своей возвращается в изначальное единство Осириса, истинное и изначальное местопребывание Ока Гора. Осирис как мифологема – это единство всех людей в понятии: «Человек до рождения и Человек после смерти». Поэтому любой человек (в представлении египтян) до своего рождения Осирисом, а после своей смерти Осирисом, то есть возвращается в изначальное единство. 34 одном был становится

В продолжение тысячелетия длится развитие идеи боговоплощения от телесности властителя к духовности человека, но то, что определяет это развитие, то, что движет его и что скрыто во внешнем как его внутреннее содержание, есть становление понятия истинности, напряжённый поиск «правды», поиск правильности взаимоотображения действительности в мысль и мысли в действительность, поиск истинного Ка.

Понятие вечности, понятие единства, возрождающего себя в бесконечном ритме времени, присутствует уже в Текстах пирамид, это понятие уже освоено интеллектуальной элитой, но в обыденном сознании египтян эпохи Древнего царства всё ещё господствует счастливое мироощущение архаичной простоты. Обыденное сознание не знает прошлого и будущего, оно живёт сиюминутной текучестью – гробницы знати наполнены яркими картинами повседневности, картинами по-детски счастливого бытия. В этом бытии ещё нет глубокого отпечатка страха перед суровостью проблемы смерти. Смерть ещё не осознаётся как рубеж, за которым скрывается непознаваемое, то, что недоступно уразумению человеческому. Смерть всё ещё представляется как простой и не лишённый приятности переход в мой мир, единственно мой, созданный моим воображением, где я наконец-то избавлен от всех тягот посюстороннего существования. Но на исходе эпохи Древнего царства в обыденное сознание проникает сомнение, египтянин взрослеет, осознавая нерешённость проблемы загробного существования – что там? как там? – ответа нет и нет никого, кто, вернувшись оттуда сюда, смог бы подтвердить существование радужного мира за чертой смерти. Осознание смерти как тайны раскалывает душу египтянина, душа его становится действительно рассудочной, рассечённой на прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это счастье беззаботного детского бытия, настоящее обременено повседневными хлопотами в борьбе за выживание, а будущее покрыто неизвестностью. Неразрешимость тайны смерти наносит глубочайшую рану психике человека. Без разрешения её – хотя бы мнимо возможного – дальнейшее существование превращается в череду тяжких мучений, без надежды на воздаяние. И это разрешение истерзанная сомнениями душа находит в осирической религии, в предании о вечном воскресении Осириса. Мотив посмертного воскресения в вечность, если здесь жизнь твоя соответствовала Маат, становится основной мифологемой сознания египтян в эпоху преодоления греховности эгоцентризма первой Смуты. Она становится той надеждой, которая если и не возвращает в счастливое неведение прошлого, то хотя бы даёт душевное выздоровление в смутном настоящем. В осирической религии воскресения, расцветшей в эпоху Среднего царства, разум египтянина вновь обретает душевное равновесие, осознавая время как вечность, а смерть как преодоление конечности существования через праведность жизни.

В эпоху Нового царства обыденное сознание причащается идее абсолютного субъекта, абсолютного Я. Для интеллектуальной элиты эта идея воплощена в образе Амона. Но простой египтянин в своём познании вынужден опираться на привычные образы осирической мифологии. Распространившийся во множестве списков миф об Исиде, выпытавшей у Ра его истинное имя, передавшей его своему сыну Гору, а через него и каждому человеку, становится популярным изложением высоких спекуляций жреческой мысли.

Исида познаёт сокровенное имя Бога только тогда, когда божественное имя проявляется в теле – «…и да выйдет моё имя из моего тела в её тело», только тогда, когда я личное осознаётся как Я абсолютное – «Я – я творю…». Мифологема тождества Я и я, скрытая в оболочке этого мифа, становится духовным достоянием множества людей. Отныне Исида – центральный персонаж осирической мифологии. Культ Осириса гаснет в её тени. Культ Исиды, благодетельницы, узнавшей тайное имя Бога и передавшей его человечеству, излучается за пределы Египта и достигает самых отдалённых окраин Римской империи. Отсветы этого культа сохраняются в тайных сообществах вплоть до новоевропейского времени. Отсветы этого культа продолжают согревать чувства простых христиан в образе Богородицы и по сей день. В этом культе находит своё завершение и осирическая мифология. её

«Вот, Исида была женщиной (мудрой)…И она замыслила в своем сердцеузнать имя могучего бога…И растерла Исида (слюну) с пылью в своей рукеи из этого сделала могучего змея,и сделала его в форме стрелы…И она положила его на дороге,по которой обходил великий бог Обе Землипо своему желанию.И бог могучий вошел пред богами…И ужалил его могучий змей,и огонь жизни стал из него выходить…И могучий бог открыл свои уста, (говоря):«Вот, я шел по дороге, проходя Египет,ибо мое сердце желало обозреть то, что я сотворил.И меня ужалил змей, которого я не видел.Не огонь ли это, не вода ли это?Но я холоднее воды и горячее огня,все мои члены в поту, и я сам дрожу,мое око не твердо, и я не вижу неба,и влага выступает на моем лице, как в летнюю пору».Тогда Исида сказала Ра:«Скажи мне твое имя, о мой божественный отец!Ибо живет человек, произнесший свое имя».(Тогда Ра сказал):«Я – Создатель неба и земли,Я сотворил горы и создал все, находящееся на них.Я – Создатель воды,Я создал Мехт-Урт, иЯ сотворил Тельца его Матери, иЯ создал сладость любви.Я – создатель неба и тайн обоих горизонтов, иЯ поместил души богов в них.Я – отверзающий свои очи и творящий свет,закрывающий свои очи и творящий мрак,по чьему повелению разливается Нил,и не ведают боги моего имени.Я – создатель часов, сотворивший дни.Я – открыватель праздников, создавший поток.Я – создатель пламени, жизни, сотворивший все дела.Я – Хепри утром, Ра в полдень и Атум вечером».Но яд не выходил,и великий бог не чувствовал облегчения.Тогда Исида сказала Ра:«Не было твоего имени в том,что ты мне говорил!Скажи его мне, и выйдет яд,ибо живет человек, чье имя произнесено».Яд же жег, разгораясь,и его жар был сильнее пламени огня.Тогда сказало величество Ра:«Да обыщет меня Исида,и да выйдет моё имя из моего тела в её тело».И скрылся божественный от богов,и расширилось место Ладьи миллионов лет.И когда совершилось выхождение сердца,она сказала сыну своему Гору:«Он свяжет себя божьей клятвой, да отдаст он свои очи!»И когда он сообщил свое имя,Исида, великая чарами, сказала:«Вытекай яд, выходи из Ра!Око Гора, выходящее из бога,золотись на его устах!Я – я творю,Я – я заставляю упасть на землю яд,ибо он побежден!»» [38, 72—74]Улыбка авгура

Любая идеологическая конструкция в ходе своего становления переживает и взлёты, и падения. Испытание временем – это безжалостный критерий истинности: ложное отмирает, истинное живёт. Идея, из века в век неизменно преодолевающая времена, отмеченные печатью «улыбки авгура», – идея истинная.

В поздние десятилетия республиканского Рима авгуры, официальные жрецы римского государства, не могли сдержать улыбку смущения при совершении древнего ритуала гадания по полёту птиц. «…нельзя было возражать против того, что люди в близком кругу называли религию глупостью: авгур мог, без ущерба для своих религиозных обязанностей, смеяться в лицо своему сотоварищу, совершая священнодействие» [42, 305]. Непроизвольная гримаса, искажающая лицо человека, делающего то, что противоречит его внутренним убеждениям и что он всё же должен делать в силу устойчивости «предрассудков толпы», стала знаком вырождения официальной религии Рима, знаком начала разрастания гнойника, в конце концов погубившего республику. «Улыбка авгура» прячется в глазах множества современных жрецов. Но если вирус религиозного лицемерия поразил Рим во втором-первом столетии до Рождества Христова, то в Египте его разрушительное действие началось задолго до появления на исторической арене самого Рима. «Улыбка авгура» осеняла Египет уже во времена Тутмосидов.

История возвышения великого завоевателя Тутмоса III нагляднейшим образом отражает состояние умов властной элиты тех времён. Один из сыновей Тутмоса II от второстепенной жены, скромный жрец Амона, был возведён в царское достоинство лукавой уловкой – идол Амона в ходе торжественного богослужения «указал» на второстепенного вельможу как на своего избранника. Тутмос, воспитанный в среде жреческой коллегии Амона, был ставленником одной из группировок, конфликтующих между собой в жестокой борьбе за власть. Этот, казалось бы, незначительный эпизод в постоянной схватке разных группировок за властные полномочия – а такие группировки образуются всегда и везде, где есть власть – стал, тем не менее, решающим событием для дальнейших судеб египетской общины. Жречество открыло для себя безотказный инструмент продвижения собственного могущества – оракул божества. С этого эпизода начинается неуклонное возвышение жреческой коллегии во властной иерархии Египта. Центр власти смещается в жреческую среду – царь от десятилетия к десятилетию всё более явно становится декоративной фигурой. Внешним знаком власти, но не самой властью. Отныне фараон вынужден не просто считаться с мнением жреческой коллегии – он всецело зависим от неё. Ресурсы, направляемые на содержание старых и строительство новых храмов, возрастают многократно. Жреческая коллегия становится избранным профессиональным сословием. Должность жреца, которая до этого времени обычно совмещалась с основной должностью в управленческой администрации и не давала никаких особых привилегий, становится вожделенной целью египтянина из любого общественного слоя – от простолюдина до выходца из столичной или провинциальной знати. Войдя в жреческую коллегию, египтянин приобщался к действительной власти. Более того, эта власть была скрыта от внешнего взора, она была невидима, и поэтому не связана с грузом ответственности за принятые решения, – этот груз по-прежнему возлагался на плечи официальной администрации. Оракул как инструмент принятия решений проникает во все сферы общественной жизни – систему наследования власти, систему управления, судебную систему. Египтяне идут в храмы для получения оракула по самым незначительным, житейским вопросам своего существования. Но «технология» оракула неразрывно связана с душевным состоянием «улыбки авгура» самого организатора действа – для того, чтобы принять решение божества, необходимо преодолеть страх и внутренне возвыситься над божеством, воспринимать его как фикцию, свести божество к ничтожности, к небытию, то есть стать, по сути, атеистом. Оракул времён Нового царства в Египте – это не архаичное гадание давних времён – наивная, но искренняя, попытка во внешнем случайном образе узреть волю божественных сил. Это и не вдохновение пророка, убеждённого в том, что через него вещает воля божества. «Технология» египетского оракула предполагает внешнее оформление уже принятого решения – исполнители должны произвести определённые манипуляции, обеспечивающие тот или иной ответ образа божества, его статуи. Цинизм разрушает душу того, кто причастен к этому действу. Жреческая среда наполняется активными проходимцами и постепенно становится сословием паразитов, изнутри пропитывающим общественный организм Египта ядами разложения. Эта болезнь смертельна, и преодолеть её Египет уже не сможет. на себя 35

Но здоровые интеллектуальные силы египетской общины не могли не осознавать этого и не сопротивляться этому. Первым таким толчком противления было царствование великой женщины-фараона Хатшепсут (Маат-Ка-Ра – истинное самосознание Ра), оттеснившей от власти Тутмоса III и собравшей вокруг себя лучших представителей интеллектуального слоя современного ей общества. Вполне возможно, что именно в этой среде, среде интеллектуального окружения Хатшепсут, происходило становление личности ветхозаветного пророка Моисея. Но Хатшепсут проиграла. Конфликтное напряжение между искренностью и цинизмом тлело ещё на протяжении многих десятилетий после её смерти, пока, наконец, не взорвалось пришествием царя-правдолюбца. Аменхотеп IV, Эхнатон, посвятил себя спасению человечества – а Египет в те времена осознавал себя как человечество – от смертоносных ядов цинизма, спасению человека от разрушительного действия вируса «улыбки авгура». Но… и он потерпел поражение. Так же, как Хатшепсут. Эгоидентичность ещё только-только набирала силу в общинном сознании Египта, и время ещё не пришло – обыденное сознание необходимо должно на горьком личном опыте преодолеть искус эго. Только после пытки этим чистилищем обыденное сознание сможет возвыситься над эго. Египет не выдержал пытки и погиб. Процесс же продолжается и поныне… И сегодня мы только стоим на пороге этого времени, времени чистилища: мы живём в эпоху начала кризиса эгоидентичности. Правда, уже не в сознании отдельной общности, а в массовом сознании всего человечества. Эхнатон – один из тех, кто, уже в те стародавние времена, преодолел в себе власть эго. Один из тех немногих, кто, всецело отождествив себя с идеей, сумел возвыситься в самом себе до идеоидентичности. 36 37

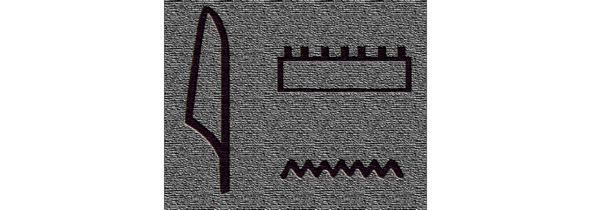

Рис.6 Иероглифическая идеограмма имени Атон

Но что это была за идея? Что открылось Эхнатону, и что он хотел воплотить в человечество? Истоки идеи атонизма прослеживаются со времён Среднего царства. Центральный образ этой идеи – образ сущности, которую именовали Атон. Бытует представление о том, что Эхнатон был солнцепоклонником, поскольку Атон – это видимый солнечный диск. Но очевидно, что это не так. Ко времени царствования Эхнатона интеллект человека давно уже преодолел примитивное поклонение природному фетишу. В представлении Эхнатона, отражённого в его гимнах, Атон – это понятие, то есть пронизывающая собой всё и развивающая себя во всём сущность. Солнечный диск – всего лишь точка концентрации этой сущности – доступная чувственному восприятию явленность её. Судя по всему, идея Атона изначально, ещё со времён Среднего царства, развивалась как антитеза идее Амона. Субъектность, Я, остаётся основой понятия, изменяется только определение сущности того, что есть Я. Иероглифическая идеограмма Атона отличается только одним знаком – вместо иероглифа игральной доски, обозначающего пространство мысли, появляется иероглиф хлеба – знак сущности, питающей жизнь. Центр идеи Амона (АМН) – потусторонность, мысль: Я есть мысль. Центр идеи Атона (АТН) – посюсторонность: Я есть энергия, питающая становление посюстороннего, чувственно воспринимаемого, видимого здесь и сейчас, а не измышляемого кем-то мира. Измыслить можно всё что угодно, и у каждого свой мыслеобраз сущности. Единственная точка, в которой сходится в единство мысль разных людей, это видимый мир, природа, и только в этом мире, в природе, мы все представляем собой единство, поскольку для всех и каждого этот образ одинаков, и, значит, только этот образ может быть критерием истинности, тем мерилом, отталкиваясь от которого мы можем быть уверены в том, что нечто есть. А посему – всё мыслимое должно быть сведено к ничтожности. Это уничижение абстрактности, мысленного «фантазирования», проявляется даже в структуре письма. Иероглифы, связанные с абстрактностью, мыслью – иероглиф игральной доски, двурукий иероглиф категории Ка, определитель отвлечённости в виде свитка – постепенно исчезают из употребления в амарнский период [46, 190—204]. В попытке утверждения идеи Атона мы узнаём то же духовное движение, которое ознаменовало собой переход к Новому времени в Европе, – кризис религиозной традиции, опора мышления на природный опыт и стремление к научному взгляду на сущность бытия. Дух жаждет найти опору для отличия истинного от ложного – и поначалу находит эту опору в свидетельстве чувственности, едином для каждого. И с первых же шагов своих преобразований Эхнатон провозглашает свою приверженность Маат, Истине. Категория Маат приобретает новое наполнение: этическая категория – «что есть правильно и что есть неправильно» возвышается до категории логической – «что есть истина и что есть ложь». Отвергается как наивное измышление всё то, что не может найти подтверждения в непосредственном восприятии – нормативные образы в искусстве, многочисленные образы и сюжеты мифологии, наконец, образ самого божества. Слова «бог», «божественное» всячески преследуются и изгоняются из словоупотребления египтян. Но это отнюдь не означает, что Эхнатон был атеистом. Единый и единственный субъект, становящий себя как универсум, проявляющий себя во всём, от пылинки до человека, – сущностная ось идеи Атона. Так же, как и сущностная ось идеи Амона. И слова «бог», «боги», «божественное» изгоняются только потому, что в сознании египтян они накрепко связаны с мыслеобразами, с мыслью. А истина требует обоснования в видимом сиюминутном, ибо видимое сиюминутное есть действительное бытие высшей животворящей энергии – сверкающая бесчисленными переливами проявленность идеи Атона – бесконечная игра света: Атон, являющий себя для себя в мириадах мириад образов. «Ты творишь миллионы образов из одного себя…» [39, 306]. И высший образ, образ, в котором Атон узнаёт самого себя, это образ человека, а среди всех людей «наибольший по веку своему» человек как понятие, сам Эхнатон. Эхнатон осознаёт себя как самосознание Атона, и отсюда его требование поклонения – поклонения не телесности фараона, а идее, проявленной в сознательности фараона. Субъект Атон (Я) и субъект Эхнатон (я) слиты в одно самосознающее себя проявление: Я = я. И в основной эмблеме атонизма – Солнце, обрамлённое множеством рук человеческих, – эта идея передана максимально точным образом – свет, ставший человечеством. И в этом представлении мы узнаём проблески идеи христианства: «Я – свет миру». А потому и служение Эхнатона – это первая попытка откровения, попытка передать свет истины всем и каждому. В своём служении он не насилует, он призывает. Эхнатон – это мироточение, миролюбие его поступь. Но слаб ещё человек и не способен слышать и воспринимать это знание. «Распни его», – взывает эго. Духовная слабость человечества растворяет в себе идею откровения. Не отвергает, как думается многим, но растворяет, и идея эта начинает жить потаённо, жить, пока ещё не осознанно, но и неистребимо. Ещё столетия познания самого себя понадобятся обыденному сознанию для того, чтобы возрасти к восприятию этой идеи. И уничижение мысли в откровении Эхнатона будет преодолено самой мыслью в откровении Христа. 38