Полная версия

Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки

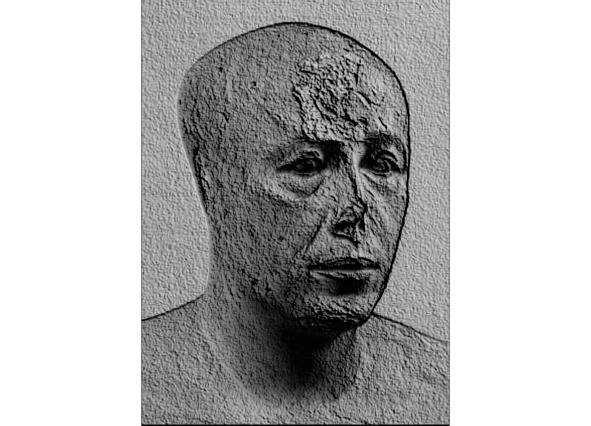

Культура Древнего Египта – это своеобразный первоцвет в интеллектуальном становлении человечества. Она замкнута на саму себя. Все этапы инволюции сознания, от архаики до спекулятивности, развивались внутри этой культуры в чистом виде, без всякого влияния извне, просто потому, что во времена её цветения нигде – ни вблизи, ни вдали – не было организма, подобного этой культуре, а когда она уже отцвела и опала, большая часть человечества всё ещё пребывала в состоянии глубокой архаики. Другая особенность этой культуры, отличавшая её от всех последующих, это глубочайшая пропасть между уровнем сознания интеллектуальной элиты, вельможеского слоя и масс простого люда. А посему и ответ на вопрос о том, в чём наше сознание идентично древнеегипетскому, а в чём от него отлично, зависит, во-первых, от той временнóй точки в истории цветения этой культуры, которую мы рассматриваем, и, во-вторых, от положения того или иного индивида в социальной структуре египетской общины. Было бы большим самомнением считать, что наше сознание по уровню интеллекта выше сознания древнего египтянина поздней эпохи – эпохи Саисского возрождения, например. Или представителя высшего сословия времён Древнего царства, опиравшегося на непрерывную многовековую жреческую традицию и на многолетнее личное совершенствование в образовании себя. Достаточно взглянуть на портретный бюст царского сына Анххафа, чтобы увидеть и почувствовать мощь интеллекта, которая светится в этом лице. Причём интеллекта, уже подёрнутого иронией. Много ли встретится таких лиц в современном учёном многолюдье? Уровень обыденного сознания нашего времени примерно соответствует обыденному сознанию египтян эпохи Рамессидов, когда ржавчина эго быстро разъедала ткань общины. Единственное отличие в том, что сегодня это уровень сознания среднечеловеческий, тогда как в эпоху Рамессидов он был достигнут только лишь в тесных границах древнеегипетского сообщества.

Рис.4 Портретный бюст царского сына Анххафа

В рамках той классификации знаковых систем, которая уже была рассмотрена нами в первой части, категория Ка – это тотем – развивающийся во времени комплекс представлений, связующий собой разрыв между я и не-я в сознании египтянина. История Египта от первых династий и до своей завершающей фазы времён Рамессидов – это одновременно и история становления рассудка, постепенного осознания человеком раздельности я и не-я, а значит, и история становления тотема Ка.

В современной египтологии устоялось представление – и, следует признать, хорошо обоснованное представление – о том, что Ка – это Двойник, мысленный образ живущего ныне или жившего когда-то в прошлом человека, проецируемый в мышление через зрительное восприятие его «копии» в реальном мире. Инициировать возникновение такого образа может только видение. То есть восприятие через видение – либо непосредственно живущего человека, либо его изображения, либо – со времени позднего Древнего царства – восприятие через видение и понимание текста. Иероглифический текст и изображение в восприятии египтянина вплетены друг в друга так прочно, что процесс чтения, привычный для нас, был для него чем-то иным – процессом, где смысл проясняется только наложением ряда картин, иными словами – смысл должен был быть «виден». Исходя из этого, категория Ка накрепко связывается современными исследователями с восприятием оригинала или его копии в изображении: нет изображения – нет Ка. Но, с нашей точки зрения, Двойник – видимый образ оригинала – это только часть комплекса тотема Ка. И часть отнюдь не главная. Изначальный смысл категории Ка для древнего египтянина – это , то, что в современной психологии определяется как рефлексия – способность отображать в мысль предлежащую, воспринимаемую органами чувств реальность, в том числе и самого себя. То есть Ка – это не единичный объект, мысленный образ или реальное изображение, Ка – это проецироватьотображение себя и мира в пространство мышления, отображение «не-я» в «я». Это – . Именно поэтому Ка обладает атрибутом энергии: Ка может быть слабым – и тогда век его бытия недолог, Ка может быть мощным – и тогда бытие его может быть продлено в веках, «живёт он вечно вековечно». Для того чтобы сохранять энергию, Ка требует насыщения, и ритуал, поддерживающий Ка умершего человека, связан, прежде всего, с процедурой насыщения. Если эта способность, способность рефлексии, то есть Ка, сохраняется – человек продолжает своё бытие и после застывания в мумию. Если же эта способность утрачена – человек прекращает своё существование. В представлении современного человека жизнь прекращается тогда, когда тело становится бесчувственным, останавливаются дыхание и сердцебиение. В представлении древнего египтянина жизнь прекращается тогда, когда утрачена способность рефлексирования, когда утрачен Ка. Жизнь и Ка неразрывны, по сути – это одно и то же. Повседневный опыт древнего египтянина наглядно свидетельствует о том, что живой образ отсутствующего здесь или умершего человека продолжает своё бытие в пространстве мышления. Здесь, в пространстве мысли, он есть и после своего телесного упокоения – его можно видеть, с ним можно общаться, более того, являясь во сне или в мысленном образе, умерший человек может, так или иначе, влиять на посюстороннее существование живущих. То есть – человек до тех пор, пока он проявляет себя в мысленном пространстве живущих как активная единица. «Виртуальная» часть Ка, мысленный образ, присутствует везде, где некто воспринимает изображение «телесной части» Ка или просто о конкретном человеке. Но Ка, как способность отражения, это всегда бинарная сущность. Ка невозможен как мысленный образ, Ка требует сохранности той своей части, которая воспринимается как реальная, посюсторонняя. Отсюда упорное стремление египтян сохранить тело умершего навечно в его мумии или, если это невозможно, хотя бы сохранить «присутствие» тела в пустоте пеленальной оболочки, повторяющей в мельчайших деталях его рельефность, или, если и это невозможно, сохранить реальное присутствие тела в посюстороннем мире в виде портретной статуи, статуи «по жизни». Потусторонняя, «мыслеóбразная» часть действительности – это обитель богов, именно там пребывают их вечные образы. Боги, так же как и люди, обладают Ка: видимое Солнце – это посюсторонняя часть Ка Ра, мысль о Ра – это потусторонняя часть Ка Ра, реальный Нил – это посюсторонняя часть Ка Хапи, мысль о Ниле – это потусторонняя часть Ка Хапи. И после смерти, когда человек продолжает своё бытие только как мысленный образ, он приобщается к этому божественному миру, становится его частью, становится богом. Фараон – это воплощение самой сущности Ка: чувственно воспринимаемое живое единство двойственности мироздания – посюсторонняя часть Ка в красной короне и потусторонняя часть Ка в белой короне. Отсюда устойчивое присутствие категории Ка в царской титулатуре. Фараон – это Ка мира, ось взаимоотображения телесности этого мира и образности мира запредельного. отражение способность способность жив думает только 13 14 15

Развитие категории Ка как развитие тотема – замкнутой на саму себя рассудочной логической структуры – завершилось к концу Древнего царства. В последующие времена категория Ка уже не имела статуса центра умозрительных конструкций интеллектуальной элиты. И это, конечно же, не случайно. Категория Ка не исчезла, она продолжает своё существование, занимая всё то же центральное положение в мировоззрении египтянина, но – уже в ином образе, в образе , в образе Я. В становлении категории Ка к понятию самосознания, к понятию «Я», можно выделить три этапа. самосознания 16

– непосредственное восприятие двойственности мира. Здесь сознание всё ещё погружено в архаику, мысль ещё только-только начинает высвечивать границу между сном и явью. Ка в этом сознании – этовоспринимаемаяжизни – жизни в живом теле и жизни в образном теле. Одно и другое тела неотличимы друг от друга. Телесность и образность уже представляются как разные сущности, но образность, мысленный образ любой вещи, воспринимается как та же телесность, обладающая той же реальностью, что и вещественный оригинал. Граница между телесностью и образностью уже осознаётся, но эта граница прозрачна, человек в своём восприятии свободно перемещается из одной части мира в другую, из тела в образ и из образа в тело, из реальности в мысль и из мысли в реальность. Образ, продолжающий свою жизнь после упокоения тела, требует такого же обеспечения, что и живой человек – живое, посюстороннее тело. И погребения пополняются обильными запасами продовольствия и вещей, которые необходимы в образной части мира так же, как и в реальной его части. Завершение этого этапа совпадает с концом Раннего царства. Первый этап реально двойственность 17

– эпоха Древнего Царства: осознание образности как «другого» мира, по сути своей кардинально отличающегося от мира телесности. Этот другой мир, мир мысли, не требует физического присутствия вещи. Он «другой», его суть – мысленный образ. Вместо обильных запасов продовольствия и вещей погребения заполняются изображениями, образами этого «другого» мира. И каждый может сам создать себе этот уютный, радостный «другой» мир в своей гробнице. Каждый в своём воображении полновластный хозяин этого мира образов. В этот период Ка в представлении египтянэто ужеотображать реальность в мысль. Сохранение тела умершего желательно, но в мире мысли, в мире образов, его вполне может заменить изображение – если есть взаимоотражающее сопряжение образа индивида и образа вещи в замкнутом гробничном пространстве, то – есть и Ка: жизнь индивида продолжается в мире образности. Более того, в отличие от посюстороннего мира, наполненного обязательствами и тяготами каждодневного труда, мир образности – это мир счастья и благополучия, ибо каждый волен в своём воображении. Простолюдин, лишённый возможности устроить свою гробницу, стремится запечатлеть свой образ или своё имя в богатой гробнице вельможи, чтобы стать сопричастным загробному миру вельможного Ка. Мастерство художника, создающего образы, достигает наивысшего уровня своего развития. Гробницы заполняются образами самих умерших в так называемых статуях «по жизни», фотографическая реалистичность которых достигает высочайшего уровня отображения оригинала. Уровня, который был уже недостижим в последующие времена. Мастерство художника – это ключ к двери в вечную жизнь. А посему и социальный статус художника в Древнем царстве вполне соизмерим со значимостью его мастерства в жизненном обустройстве египтянина. Второй этап 18 19 – способность

– понимание категории Ка как Я единого, самосознающего себя в я каждого человека. Ка понимается как феномен самосознания. Уже на закате Древнего царства прорастает зерно сомнения – никто не возвращался из потустороннего мира, чтобы рассказать о прелестях его ныне живущим. И ужас смерти впервые осознаётся так, как его осознаёт современный рассудок, – смерть это та грань, за которой неизвестность, тайна, недоступная мысли живущих. Каждый может измышлять всё что угодно о посмертном существовании… но нет того, кто скажет, правда ли это или ложь. С этого времени разум египтянина навсегда омрачён муками сомнения. Если ранее наивность групповой идентичности пребывала в радостной непосредственности ощущения своей сопричастности бытия, то теперь полновластное эго индивида требует доказательств. И лишь в одном сомнения нет: смерть неизбежна и смерть уравнивает всех – и вельможу, и мастерового, и фараона, и последнего раба. Смерть есть точка единения всех в одном. Но что есть это одно? Несчастное расколотое надвое сознание, то есть сознание уже вполне рассудочное, требует исцеления в логической завершённости тотема Ка. И это исцеление осознаётся как единство всех и вся в понятии самосознания. Наивысший уровень отражённости, наивысший уровень развития категории Ка, это осознание как отражения Я единого, слиянности всех и каждого в точке Я. Этот прорыв сознания к единому Я запечатлён как торжественные речения в текстах пирамид. Третий этап вечности самого себя

…

С этого времени так называемая «формула отождествления» неизменно присутствует в погребальном ритуале. Более того, она – центр смысловой конструкции заупокойных текстов. Ка осознаётся как единство я и Я, как посмертное растворение любого, даже самого малого и ничтожного я, в Я мира. И осознание этого единства становится тем стержнем, на котором вырастает мировидение египтян последующих времен. Весь свод заупокойных текстов – и Тексты пирамид, и Тексты саркофагов, и Книга мёртвых – пронизан этой идеей: идеей причащения греховного, земного я Я единому, идеей посмертного слияния я и Я, идеей воскресения я в Я… А потому и истина Христа впервые овладевает человеческим разумом через древних египтян – они первохристиане этого мира.

Монотеизм и политеизм Древнего Египта

Сегодня уже нет необходимости доказывать то, что в основании религиозности Древнего Египта лежит монотеизм. Да и могло ли быть иначе? Сообщество, сформировавшееся на ощущении живой сопричастности мира особе царя, слиянности всех и вся в одном, на ощущении себя частицей единого тела в рамках групповой идентичности, не могло не быть монотеистичным изначально. «Египетская религия есть чистый монотеизм, который внешне проявляет себя как символический политеизм». Многие египтологи согласны с этой формулой основателя египтологии, и представление о врождённом политеизме египтян остаётся всего лишь данью устоявшейся традиции, отказаться от которой нет сил. Но… и эти представления, то есть представления о политеизме египтян, возникли не на пустом месте. Образная пестрота идолов, множество божественных имён народной религиозной традиции, передаваемых из поколения в поколение, подавляет восприятие исследователя. Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что яркая внешняя оболочка, «символический политеизм» народной массы, прячет в себе действительный дух египетской религиозности – изначальный «чистый монотеизм» высокого жреческого богословия. 21 22

Это может показаться странным, но разница в духовном развитии, более того – глубокая пропасть между уровнем сознания тончайшей прослойки интеллектуальной элиты и массами трудового люда, долгое время остававшимися в пелене архаики, способствовала уважительному отношению к архаическим предрассудкам масс. А со времён позднего Нового царства – и сознательному культивированию этих предрассудков в целях обуздания просыпавшегося эгоцентризма народных низов. Высшее знание – это тайна, причащению которой удостаивались немногие избранные. Самостоятельно пробиться к этому знанию без длительного храмового послушания было невозможно. Религия Древнего Египта всегда была многослойна. Это был саморазвивающийся феномен, отторгающий какое бы то ни было идеологическое насилие. Каждый египтянин, где бы он ни находился, каким бы социальным статусом он ни обладал, мог найти свою нишу в этом сложном построении. Местные культы, унаследованные из глубин прошлого, поклонение божествам в обличии животных, осирическая мифология, высокое жреческое мировоззрение – всё это сплелось в одно целое и мирно сосуществовало одно с другим и одно в другом. Религиозная терпимость была жизненно важной необходимостью. Без неё социальная структура, спаянная из множества удалённых друг от друга частей, каждая из которых имела длительную историю развития собственных мифологий, развалилась бы в одночасье. Свидетельство тому – неудавшаяся попытка идейного насилия, предпринятая Эхнатоном. Он располагал всем необходимым для распространения своих идей в народной среде – неограниченной властью фараона, личным обаянием, высочайшим интеллектом… Но и этого не хватило для насильственного внедрения единой для всех религиозной идеологии. Искренний порыв властителя к просвещению масс нанёс смертельную рану единству общины. «Культура тысячелетий не могла допустить в своём развитии скачков, а народ её создавший нельзя было насильственно вдруг поднять на уровень, которого он еще не мог достигнуть» [60, 86]. Со времён Эхнатона мысль о Боге окончательно отделилась от особы царя не только в сфере жреческого мировоззрения, но и в обыденном сознании народа. Сам фараон стал тварью божией. Одной из многих, равноудалённых от божественной высоты. И многочисленные изображения ползущего на коленях в молитвенном порыве Рамсеса II наглядное тому подтверждение [39, 442; 65, 200]. 23

В обыденном сознании египтян становление понятия «Бог» развивалось на протяжении многих столетий. Но с самого начала этого становления, со времён первых династий, центром представлений о высшей сущности было единобожие – бог был один, и явленным образом его был сам фараон в «имени его как Гор». Все силовые линии мира стягивались в этот центр и исходили из него. Слово фараона движет горы, опустошает земли, дарует жизнь или отнимает её… В представлении египтянина не только Египет, но и весь мир, ещё не имевший резкого противопоставления посюстороннего потустороннему, был телом царя – все живые существа, населявшие этот мир, были множеством рук и глаз его, всякая неживая вещь и даже отвлечённые понятия – олицетворения стихий или энергий – имели в себе частицу этого единства будучи поименованы. Это подтверждается широчайшим распространением уже со времён первых династий формулы «m rn. k/f» – «в имени твоём/его». В этой формуле отражается осознание мира – единство проявляет себя вовне в бесконечном множестве образов. В своём имени все они причащаются к всеединству: имя есть мысль, а мысль – это принадлежность потусторонней, божественной сферы мира. В глазах египтянина фараон – чувственно воспринимаемая высшая сущность. Ибо нет в мире силы, превышающей царскую мощь. И он вездесущ. Как бог, он проявляет себя во всём, «в имени его как…». 24 всеединства

Но, поверх обыденного сознания среднего слоя и глубокой архаики масс, в интеллектуальных спекуляциях жречества возрастала и крепла мысль о том, что царь – это одно из проявлений Бога. Может быть, наивысшее из возможных, но только лишь проявление. Одно из многих, но не сам Бог. Царь может изменить течение Нила, царь может переместить огромные глыбы камня из одного места в другое, царь может уничтожить множество жизней, но… царь не может затмить Солнце, царь не может приостановить его вечного движения по кругу мира. Есть мощь, превышающая силу царя, – животворящая мощь света, исходящего от Солнца. Солнце – проявление лика Ра, проявление истинного и единого Бога. Понятие о Боге начинает постепенно смещаться от особы фараона к умозрительным конструкциям жречества. И в центре этих конструкций всегда остаётся Единое. Первой такой конструкцией, конструкцией компромиссной, проясняющей связь между Единым и царём, была концепция гелиопольского жречества – Эннеада. Царь есть точка единения божественного и человеческого «в имени его как Атум». Атум порождает себя сам из первичного «ничто» – хаоса Нун – и через ряд воплощений становится Гором, осознающим себя в телесности действующего царя. Но Эннеада – это образ, проясняющий смысл связи между Богом и царём для обыденного сознания, концепция же жреческого «высокого» богословия отражена в образе «Хепри-Ра-Атум». Эта концепция была ещё полностью натуралистичной и опиралась на проявленную объектность – бог не может быть невидим, он всегда в поле нашего зрения, каждый день мы можем лицезреть его. Но здесь впервые появляются и полностью отвлечённые от объектности, абстрактные понятия: бытие – Хепри, Ра – не просто свет, но творящая энергия света, сконцентрированная в Солнце и пронизывающая всё и вся. Свет – всеобщая субстанция, но не материальная субстанция, а энергетика, дарующая жизнь. Это шаг вперёд, по сравнению с более древним представлением о всеобщей субстанции как о животворящей влаге (Нун) – иероглиф «волнистая линия» означает отныне не только воду, но и субстанцию как абстрактное понятие, и именно в этом значении, в значении субстанции, он появляется в божественных именах. И, наконец, Атум, создавший себя сам, то есть имеющий самосознание, осознающий сам себя и осознанно проецирующий свои действия вовне. Атум – это олицетворение понятия «человек», главнейший атрибут которого – самосознание. Человек есть наивысшая организованная сущность, проявляющая себя в потоке времени. Поскольку любой человек был сопричастен «главному» человеку, воплотившему в себе понятие «человек» как таковой, в иконографии Атума присутствует царская атрибутика. Атум понимается как единая всечеловеческая личность в образе царя. В гелиопольской концепции Единое осознаётся как действие, как процесс – Единое, преобразующее себя во времени: «Хепри утром – Ра в полдень – Атум вечером». В этой формуле становление мира осознаётся как событийная последовательность «бытие-свет-человек»: существование, отвлечённое от любой проявленности (бытие), существование, проявляющее себя в материальность (свет), существование, осознающее себя в себе (человек). 25 26 27

Более поздняя мировоззренческая концепция была разработана мемфисским жречеством. Она связана с божественным именем Пта. И в этом построении уже полностью устранён компромисс между абстрактностью и натурализмом гелиопольской традиции. Пта – олицетворение мышления. Первая часть гелиопольской формулы (Хепри-бытие) – абстракция, а потому мысль, будучи проявленной вовне через слово, лежит в основе всего мироздания. Всё есть мысль. Пта – это не родоначальник всего, не первый и не главный из богов, Пта – это всё, что существует. Истинный образ всякой вещи – мысль. Всё есть мысль, и мысль есть всё. Пта – это олицетворение тождества бытия и мышления, знак этого понятия. Здесь нашла своё полное воплощение формула «m rn. k»: «в имени его как…» – вместо многоточия может быть обозначено любое слово, любое именование. В имени всякой вещи, в имени всякого действия Пта-Мышление проявляет себя как Единое.

Но Пта – во всём. И нет той точки, в которой была бы сконцентрирована божественная суть Единого. Попыткой решения этой проблемы явилась гермопольская Огдоада, умозрительная конструкция, которая не включала в себя, но опиралась на понятие «мудрость» в имени Тот. Мудрость есть не просто мысль, но «правильная», истинная мысль, и мудрость, истинная мысль, прозревает божественную упорядоченность в хаотичном разнообразии объектной проявленности. Смысл гермопольской Огдоады – борьба и единство противоположностей, представленных в образе четырёх противостоящих себе в имени и одновременно сопряжённых в единство парных понятий – метаморфоза мироздания от хаоса к высшей упорядоченности в самосознании. Нун и Наунет – единство противоположности упорядоченной и хаотичной субстанции, Хух и Хаухет – единство противоположности бесконечности и конечности, Кук и Каукет – единство противоположности света и тьмы, Амон и Амаунет – единство противоположности самосознания и неосознанности. Гермопольская восьмёрка не приобрела такой популярности в мировоззрении египтян, как гелиопольский цикл становления мироздания – гелиопольская Эннеада: слишком уж эта восьмёрка была «заумной» для обыденного сознания. Другая отрицательная сторона этой конструкции, которая могла вызвать отторжение египтян, – её опора не на мудрость высшего порядка, не на божественную мудрость, а на мудрствование человеческое, посюстороннее, поскольку Тот – это олицетворение именно человеческой мудрости. Тот – всего лишь спутник божественной силы, лунное отражение солнечной божественности, высокомерно приравнявший себя к единству Бога. Но гермопольская Огдоада занимает всё же выдающееся положение в становлении религии Древнего Египта – в ней мы впервые встречаемся с отвлечённым от человеческого я понятием самосознания, понятием Я Абсолютного. В имени Амон наконец-то найдено истинное имя Бога – точка концентрации мышления в личное единство Абсолюта. Иероглифическое имя АМН включает в себя: метёлку камыша – знак Я, шахматную игральную доску – знак отвлечённого мышления и волнистую линию – знак субстанции. Это идеограмма, читаемая как «Я есмь Сущее». И только с течением времени огласовка идеограммы, в соответствии с фонетическим значением трёх иероглифов, оформилась в слово «Амон» – сокровенное имя для непосвящённых. «Я един, ставший четырьмя, Я – четыре, ставший восемью, и всё-таки Я един» [60, 104]. Истинное имя Бога найдено, и вся дальнейшая история Египта детерминирована этим именем. 28 29

Рис.5 Иероглифическая идеограмма имени Амон

Первая фиксация иероглифической формы имени Амон на памятнике известна со времен правления последнего царя V династии из речений Текстов пирамид. В дальнейшем эта форма встречается редко, и только во времена преодоления Первой смуты царями XI династии имя Амон появляется всё чаще и чаще. Наконец, XII династия связана с этим именем неразрывными нитями. В период правления этой династии осуществляется своеобразная ненасильственная религиозная реформа – ни одно божественное имя не вытесняется из обихода, но имя Амон постепенно становится основным именем единого Бога и проникает во все поры египетской общины. Сонм богов сливается в одном имени – в имени Амон. Отныне по представлениям египтян в каждом боге проявлен один единый Бог – Амон, «Амон, в имени своём как…». Под знаменем этого имени Египет восстанавливает своё единство после Первой смуты. Под знаменем этого имени Египет освобождается от ига гиксосов и преодолевает тяготы Второй смуты. Наивысший расцвет почитания Амона всеми египтянами как единого вселенского Бога приходится на время правления XVIII династии. Десятый представитель этой династии, Эхнатон, изменяет имени Бога и делает попытку стереть его из памяти египтян. Безуспешно. Династия рушится, из памяти египтян стирается имя самого Эхнатона, а имя Амон продолжает своё шествие в веках. 30