Полная версия

Лидерство. Обновлённое лидерство и ценностно-ориентированное управление для устойчивого развития общества

Технология стабильного лидерства, по Макиавелли, заключается в умелом сочетании средств поощрения и наказания, иначе говоря, использовании «политики кнута и пряника».

Макиавелли выводил характер лидера из взаимодействия «правитель – подданные». Мудрый лидер соединяет в себе качества льва (силу и честность) и качества лисицы (мистификацию и искусное притворство). Таким образом, он обладает как прирождёнными, так и приобретёнными качествами.

Люди, говорит Макиавелли, обычно неблагодарны, непостоянны, лживы, боязливы и алчны. Чаще всего терпит крушение честный руководитель, ибо он мерит людей на свой аршин, то есть представляет их лучше, чем они есть. От природы человеку дано очень мало, гораздо больше он получает, живя в обществе. Прямодушен, хитёр или талантлив он бывает по рождению, но честолюбие, жадность, тщеславие, трусость формируются в процессе социализации индивида.

Честные и смелые идут напрямик, а слабые и невезучие – в обход. Идти в обход, значит, умерять свои аппетиты, сообразовываться с обстоятельствами, где надо – отступить и всегда – притворяться: говорить не то, что думаешь, не доверять первому встречному, поступать только с выгодой для себя, думать не так как велят. Иными словами, играть некую роль, надев социальную маску, через которую не разглядеть настоящего лица. Любимцев судьбы очень мало, честные и благородные составляют меньшинство. Их можно назвать личностями, большинство же – безликая толпа, ибо притворство и есть та маска, которую вынуждены носить «не личности», чтобы скрыть обман и коварство. Поэтому о людях можно сказать, что они притворщики. Они бегут от опасностей и жадны до наживы. Когда им делаешь добро, они – навек твои друзья: готовы пожертвовать для тебя жизнью, имуществом и детьми, если, конечно, надобности в этом не предвидится. Но если вы лишите их того, в чем они особенно нуждаются, или что ценят превыше всего, даже когда это нужно сделать для общественного блага, они вас предадут или возненавидят. Ибо большинство – численное большинство – не обладает стойкими нравственными достоинствами. Чувство собственного достоинства выступает у них не абсолютным императивом, а всего лишь пассивной формой выражения честолюбия и страсти к приобретению.

Все люди, независимо от того, нравственны они или нет, стремятся к одной и той же цели – к славе и богатству. Хотя каждый выбирает к ней свой путь: одни поступают осмотрительно, другие берут смелостью; одни прибегают к хитрости, другие к насилию; одни терпеливы, другие решительны – все они способны добиться успеха несмотря на то, что образ действий их противоположен. Почему такое возможно? Причина кроется в том, что, несмотря на противоположность, и тот, и другой образ действий соответствует конкретным обстоятельствам, данной минуте. То, что хорошо в одно время, может быть дурно в другое. В одних ситуациях нужна жестокость, в других – снисходительность. Зависит от обстоятельств и выбор цели: нельзя стремиться установить демократию в тираническом обществе, или, напротив, монархию – в свободолюбивом. Цель следует сообразовывать со средствами, а средства – с обстоятельствами и результатами. Если ваша цель ввести республику, то надо поступать одним образом, а если монархию, то другим.

Вклад Макиавелли в историю социальной мысли, теорию и практику управления огромен. Одним из первых он обосновал понятие гражданского общества, обратил внимание на неравномерность социального времени в отдельных сообществах. Его идеи дали жизнь современной социологической теории элит (В. Парето, Э. Дженнинг, Г. Моска, Ч.Р.Миллс), повлияли на автора теории «менеджерской революции» Дж. Бернхайма, возглавлявшего так называемое «макиавеллистское направление». На авторитет Макиавелли ссылаются теоретики бюрократии (М. Вебер, Р. Михельс), коррупции (А. Бонадео), политического руководства и престижа власти (С. Хантингтон), постиндустриального общества и политического прогнозирования (Д. Белл, Г. Кан, Э. Bинер). Кроме того, задолго до О. Конта Макиавелли выдвинул идею «общественного консенсуса» [79].

С развитием торговли деятельность участников рынка представляет собой цепочку сделок, в отношении которых каждая сторона формально свободна. Оформленные в виде договоров, такие соглашения образуют основу системы социального управления следующего поколения. В ней власть носит договорной и регламентированный характер и опирается не только на силу, но на добровольное согласие граждан признавать над собой закон и власть. В масштабах общества эта основа обычно закрепляется Конституцией, в масштабах фирмы – Уставом. Рост сложности общества, компьютеризация и глобализация сделают невозможным автоматизацию власти. Термин ВЛАСТЬ – как первоначальная модель управления скоро войдёт в коллекцию архетипов человека.

Следующий шаг в понимании лидерства и социального развития был сделан , в его концепции «войны всех против всех». Он, как истинный реалист, считал, что, если рационализм оправдал себя в поиске истины в точных науках, его можно применять с равным успехом и к исследованию социальных отношений. Постижение законов природы, по Гоббсу, приблизит нас к пониманию роли и места человека. Он отрицал учения Платона и Аристотеля. По Гоббсу, идеала не существует, и вообще не существует ничего трансцендентного. Томасом Гоббсом (1588—1679)

Человек не может быть совершенным, и отсюда – все проблемы в отношениях между людьми. Поступки людей не направлены на достижение конечной цели бытия (), а лишь на поиск удовольствий и избежание боли (). Люди движимы природными инстинктами, и это даёт начало формированию их социальной организации. Человек живёт в состоянии «войны против всех», люди являются врагами друг для друга. нецелесообразны ценностно ориентированы

Для преодоления или как минимум компенсации всеобщей вражды, основой общества является договор, закрепляющий сознательную передачу людьми своих прав на свободу тем, кто способен их защитить – лидеру, суверену. Суверен, однако, не является участником договора, заключаемого между людьми, он – выше договора, выше закона, его воля и решения не могут оспариваться. Чтобы люди жили в мире, необходима абсолютная власть государства. Это власть земного, а не небесного происхождения, возникшая в результате добровольного соглашения людей. Гоббс считал, что «граждане по собственному решению подчиняют себя господству одного человека или собрания людей, наделяемых верховной властью», но «верховная власть не может быть по праву уничтожена решением тех людей, соглашением которых она была установлена» [52].

Способность обеспечивать защиту обществу, пребывающему в состоянии «войны всех против всех», определяет лидера. Люди добровольно отдают свои права и свободы за мир и защиту со стороны лидера, даже если он – тиран.

Исключительную роль в развитии понимания лидерства сыграло учение ). Его политическая философия послужила вдохновением для революционеров в Европе и в Америке, стала вдохновителем идеи всеобщего равенства, достоинства и прав человека. Джона Локка (1632—1704

Лидерство, основанное на понятии прав человека, появилось в период революций XVII – XVIII веках.

Локк был реалистом. Его учение принципиально отличалось от концепции Гоббса, хотя оба считали гражданское общество гарантом мира, говорили о естественном стремлении человека к самозащите и о том, что строгий порядок в обществе соответствует интересам всех людей. Для установления порядка в обществе Локк считал необходимым свободное объединение миролюбивых граждан. «Естественное состояние всех людей – это состояние полной свободы… это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, – никто не имеет больше другого… Но хотя это есть состояние свободы, это, тем не менее, не состояние своеволия» [86].

Локк считал, что человеку целесообразно вступить в социальный договор во избежание несправедливости. Именно такой договор должен служить основой гражданского общества. Монархия, таким образом, вообще не может быть формой правления. В учении Локка о гражданском обществе заложено его понимание лидерства. Кто, среди сознательно заключивших договор, должен править? Его ответ оказывается сложнее, чем у предшественников, так как власть должна целиком принадлежать народу. Даже если мы должны выбирать тех, кто будет представлять нас перед законом, мы не передаём наше право управлять нами. Мы доверяем нашим представителям осуществлять наши пожелания. По Локку, в гражданском обществе есть только доверенные представители народа. Их обязанность не править, а исполнять волю людей. Права лидеров ничем не отличаются от прав обычных людей, они не должны иметь никаких привилегий. () Основа современной концепции лидерства – прим. автора

, в отличие от Гоббса, Локка и их греческих предшественников, считал, что социальный порядок вообще не является естественным состоянием, это – соглашение людей. Согласно его учению, все рождаются свободными, но при помощи разума и силы одни подчиняют себя другим. По Руссо, не природа, а общество является причиной всех неравенств между людьми, тот договор, которым мы связаны, ограничивает наши свободы. Руссо критиковал идею социального договора в том виде, как её представляли Локк и Гоббс, но считал договорные отношения между людьми основой общественных отношений и справедливого государства [112]. Жан-Жак Руссо (1712—1778)

Основой договора является отказ от индивидуальной свободы человека в обмен на гражданскую свободу, то есть человек рассматривается как неотъемлемая часть всего общества. Он приобретает защиту общества, уравниваясь в правах с другими, независимо от своих физических и интеллектуальных способностей. Гражданские свободы и обязанности человека предполагают его знание общественной воли и согласие исполнять её, невзирая на свои собственные интересы и потребности.

Он отмечал, что хотя общественная воля всегда справедлива, суждения о ней могут быть невежественными. Лидеры нужны, чтобы помочь массам понять волю Бога. Он отмечает, что лидеры должны быть выбраны большинством людей, и обладать необходимыми качествами. Руссо называет их легистраторами, так как их главной функцией считает законотворчество. Их роль – вести менее способных к справедливости. И хотя лидер должен превосходить в способностях и понимании, он, равно как и его ведомые, является предметом общественной воли. Исполняя свой долг, он должен внушать людям, что его идеи – это их идеи, и его воля совпадает с их волей.

1.1.3. Лидерство на основе знаний, денег и силы

Следующим шагом мысли, перевернувшим представление о том, как должно осуществляться лидерство в обществе, стало рассредоточение обязанностей и распределение ответственности между людьми. Ответственность важна не меньше, чем свобода; только через выполнение общественных обязанностей человек может освободиться от своих пороков. , в отличие от Локка и Руссо, не разделял предположения о неотъемлемых правах, которыми человек наделён с рождения. Права приобретаются посредством умственной работы. Георг Гегель (1770—1831)

Так же, как Платон, Гегель считал, что не все люди рождены с одинаковыми талантами, не все способны быть лидерами. Способности зависят от квалификации, основанной на знаниях: «Те, кто обладает знаниями, должны управлять».

Представления о том, как должно осуществляться лидерство в обществе, развивались, во многом, благодаря поборникам равноправия. не только кардинально изменил существовавшие ранее представления о роли различных групп общества, но и развил новое представление о связи экономического превосходства, гражданского долга и справедливого распределения богатства. Карл Маркс (1818—1883)

Лидерство и власть в обществе принадлежит тем, кто контролирует средства производства, является их собственником. Другие измерения стратификации Маркс считал зависимыми от этого, и, по сути, производными от него. До тех пор, пока человек не контролирует средства производства в обществе, он является лишь кем-то наподобие раба для тех, кто их контролирует.

назвал «знание о социальном» социологией, которая была призвана стать чем-то большим, нежели существующая «социальная физика» и естественнонаучная фразеология, применяемая научным сообществом к общественным явлениям. Огуст Конт (1798—1857)

Конт считал своей задачей преодоление «умственной анархии и дезорганизации», царящей как в области наук, так и в обществе. Всю историю человечества он делит на три стадии развития. Первое состояние теологическое (фиктивное), когда главная, фактическая часть науки содержалась в богословской оболочке, а все явления объяснялись волей одушевлённых предметов или сверхъестественных существ (духов, гномов, богов). Вторым является метафизическое (критическое) состояние, когда многочисленные факты объясняются через различные отвлечённые, абстрактные, априорные понятия (таковы причина, сущность, материя, общественный договор, права человека и т.д.), а лидерство формируется на основе силы и денег. Третьим и последним – позитивная или научная стадия, в период которой человек посредством разума освоит законы движения социальной материи, силы и энергию порождающие её. Именно изменением образа мышления при неизменной природе человека и объясняет О. Конт историческое движение человеческой цивилизации.

Существенно обогатил социологию . Герберт Спенсер (1820—1903)

В традициях позитивистской социологии Спенсер, опираясь на исследования Ч. Дарвина, предложил использовать эволюционную теорию для объяснения социальных изменений. Однако в противоположность Конту он сделал акцент не на том, что изменяется в обществе на разных периодах человеческой истории, а на том, почему происходят социальные перемены и почему в обществе возникают конфликты и катаклизмы.

По его мнению, эволюционируют в единстве все элементы Вселенной – неорганические, органические и надорганические (социальные). Социология призвана изучать, прежде всего, над органическую эволюцию, которая проявляется в количестве и характере разного рода общественных структур, их функциях, в том, на что, собственно, нацелена деятельность общества, и какие продукты оно производит. В этой связи Спенсер обосновывает постулат, согласно которому изменения происходят в обществе по мере того, как его члены приспосабливаются или к природной среде, или же к среде социальной. В качестве доказательств и обоснованности своего постулата учёный приводит многочисленные примеры зависимости характера человеческой деятельности от географии местности, климатических условий, численности народонаселения и т. д.

По Спенсеру, эволюция физических и интеллектуальных способностей членов общества находится во взаимозависимости с эволюцией социальной. Отсюда следует, что качество жизни членов общества, характер экономических и политических институтов зависит, в конечном счёте, от «усреднённого уровня» развития народа. Любые попытки искусственно подтолкнуть социальную эволюцию с помощью радикальных реформ без учёта свойств членов, составляющих общество, с точки зрения учёного, должны обернуться катаклизмами и непредсказуемыми последствиями: «Если вы однажды вмешаетесь в естественный порядок природы, – писал он, – то никто не может предсказать конечных результатов. И если это замечание справедливо в царстве природы, то оно ещё более справедливо по отношению к социальному организму, состоящему из человеческих существ, соединённых в единое целое». На этом основании социолог не принял ни социализма, ни либерализма за их попытки, хотя и разные – революционные и реформистские – вмешательства в естественный ход эволюции.

Спенсер полагал, что человеческая цивилизация в целом развивается по восходящей линии. Но отдельно взятые общества (также, как и подвиды в органической природе) могут не только прогрессировать, но и деградировать: «Человечество может пойти прямо, только исчерпав все возможные пути».

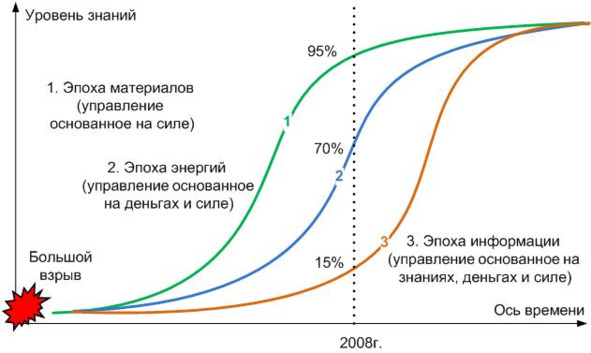

В наши дни обобщил этапы развития цивилизации и лидерства [126], который в качестве модели периодизации общественного прогресса предложил волновую концепцию, в которой выделил три основные стадии развития человечества (): Э. Тоффлер Рисунок 1

1. Аграрная эпоха материалов (лидерство, основанное на силе)

Эту стадию также принято называть традиционной. Она наиболее продолжительна из трёх стадий, её история насчитывает тысячи лет. В наше время на данной стадии развития до сих пор находятся многие страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Здесь преобладают добывающие виды хозяйственной деятельности – земледелие, рыболовство, добыча полезных ископаемых. Подавляющее большинство населения занято в сельском хозяйстве.

2. Индустриальная эпоха энергий (лидерство, основанное на деньгах)

Впервые, термин «индустриальное общество» прозвучал в работах Сен-Симона на рубеже XVIII – XIX веков, и примерно в то же время учение об индустриальной системе было развито А. Смитом. В индустриальном обществе все силы направлены на промышленное производство, чтобы произвести необходимые обществу товары.

Формирование индустриального общества связано с распространением крупного машинного производства, урбанизацией (отток населения из деревень в города), утверждением рыночной экономики и возникновением социальных групп предпринимателей и наёмных работников.

В конце XX века индустриальное общество начало переход к постиндустриальному (некоторые учёные [101] считают, что этот переход начался в 1929 году). Однако установлено, что социальное время в разных точках социального пространства протекает неравномерно, что следует учитывать при решении задач устойчивого развития глобализирующегося сообщества. Например, финансовый саммит в ноябре 2008 в Вашингтоне положил начало создания глобальной финансовой архитектуры, но отдельные ячейки человеческого сообщества продолжительное время будут финансироваться в консервативных традициях.

3. Постиндустриальная эпоха информации, знаний (лидерство, основанное на ценностях, знаниях)

С конца 1960-х возрастает престиж образования, появляется целый слой квалифицированных специалистов, менеджеров, людей умственного труда. Общество уже обеспечено продовольствием и товарами, и на первый план выдвигаются различные услуги, в основном связанные с накоплением и распространением знаний. «Знание, – пишет Э. Тоффлер, – становится определяющим фактором в большинстве сфер деятельности, в том числе и в управлении. Если сила является основанием развития доиндустриальной эпохи материалов, деньги – индустриальной эпохи энергий, то знание – современного постиндустриального общества». В своей работе «Три волны» Э. Тоффлер показывает, что общество в настоящее время научилось социальному управлению через силу – на 95%, через финансы – на 70% и с помощью знаний – на 15%.

Автор полагает, что общественные отношения и на глобальном уровне в перспективе можно измерять в системе координат: Сила-Деньги-Знания, на основе которых создаются инвариантные системы измерений. После двух мировых войн и финансово-экономических кризисов, на фоне появления глобальных систем связи и знаний можно констатировать, что социальное движение, мировое сообщество вступило в этап развития глобальной архитектуры силы (тенденции на мировое правительство, армию, связь, финансы, знания…). Причём социальная координатная система только дополнит пространственно-временную систему материального мира.

Роль личности в истории также можно измерять в системе Сила-Деньги-Знания. Однако автор в своих исследованиях не оценивал пропорции того или иного фактора в социальном контексте конкретного лидера.

Факторы силы, денег и знаний в общественных отношениях Рисунок 1.

В работе исследовалось лидерство, межличностные отношения социального управления в расширенной инвариантной десятимерной системе с индикаторов: здоровье, работа, деньги (богатство, благосостояние), дом, семья, любовь, свобода, этика (нравственность), образование, безопасность.

1.2. Лидерство и устойчивое развитие в наше время

В 1992 году на Всемирной Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 179 глав государств и правительств приняли программу действий «Повестка дня на ХХI век», определив неуклонное улучшение качества жизни – альтернативу нарастанию глобального социально-экономического и экологического кризиса – солидарной целью всего человечества. Россия, как и остальные страны, ратифицировала документы Рио-де-Жанейрской конференции: были подписаны соответствующие указы президента и постановления правительства.

Для изучения проблем устойчивого развития и кадровой поддержки инновационной деятельности в 1994 году был создан Международный университет природы, общества и человека «Дубна», который с 2005 года развивается как исследовательский и инновационный.

По мнению автора, концепция устойчивого развития в настоящее время складывается на естественнонаучных основаниях и экологических понятиях без достаточного согласования с деятельностью Человека.

Разработка, становление и развитие концепции устойчивого развития и теории обновлённого лидерства происходят на фоне угрозы всеобщей катастрофы. Правители уже не подавляют силой исследователей лидерства и не скрывают проблем, так как велика сложность решения вопросов устойчивого развития и ужасающи последствия в случае ошибки.

Лидерство в современном обществе претерпевает существенные и необратимые изменения. В наши дни общество перестало верить в то, что им управляют сверходарённые и «освящённые на престол» люди. Лидерство из привилегии избранных свыше превратилось в привилегию социально избранных. Качества лидеров изучены и широко известны. Но что действительно является актуальной задачей при изучении современного лидерства – это проблема всеобщего лидерского образования населения и формирование на этой основе социологической среды обновлённого лидерства.

В современном обществе лидерство становится не социальной ролью, которая требует постоянного подтверждения, постоянной «проверки», а элементарной составляющей общей культуры общества.

Автор полагает, что пути решения проблем обновлённого лидерства и устойчивого развития проходят рядом, взаимосвязаны. И после исчерпания возможностей силы и денег фактором управления становятся знания для всех, как самый гибкий и в то же время самый прочный связующий элемент социального управления. Таким образом, перераспределение знаний, интеллектуальных ресурсов является важнейшей задачей современной цивилизации.

К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации следует отнести:

– увеличение роли информации и знаний в жизни общества, создание и развитие рынка информации и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и капитала, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития;

– создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах;

– становление и в последующем – доминирование в экономике новых технологических укладов, базирующихся на массовом использовании информационно-коммуникационных технологий. Эти уклады не только обеспечивают постоянный рост производительности труда, но и ведут к появлению новых форм социальной и экономической деятельности (дистанционное образование, телеработа, телемедицина, электронная торговля, электронная демократия и др.);

– повышение уровня профессионального и общекультурного развития за счёт совершенствования системы образования и расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству как важнейших характеристик услуг труда;

– создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и использование информации как важнейшего условия демократического развития, улучшение взаимодействия населения с органами социального управления;

– переход к устойчивому развитию общества на основе ценностно-ориентированной общественной деятельности и самоуправления социального человека.

Рассмотрим, как актуализировалась проблематика лидерства и устойчивого развития в зависимости от уровня развития общественных отношений и характера взаимоотношения лидеров и последователей в разные периоды.

За последние 300 лет наука предложила три базовых парадигмы [90], три модели объяснения мира, формулирования проблем и поиска решений. Рене Декарт предложил упростить сложный мир до модели изолированных механических часов. Но уже через 200 лет накопились дилеммы, которые разрешила предложенная Гербертом Спенсером «организмическая» парадигма. Мир стали рассматривать в развитии, сравнивая его с растущим организмом. А ещё 50 лет спустя появились работы в области управления и социологии, вводившие понятия неустойчивости, неравновесности, динамики. Следующими на пороге возникли биологи, предложившие дополнить эти понятия представлением о самоорганизации живых систем.