Полная версия

Данте, «Комедия». История, застывшая в слове. Книга 2. «Чистилище». Комментарии Аркадия Казанского

Определимся, – кого же из композиторов здесь увидел Данте? Заглянув в 1743 год, видим двух великих итальянских композиторов, его современников – Корелли и Вивальди. Кажется, – Корелли лучше подходит по созвучию имён, однако он умер в 1713 году, до рождения поэта и не мог быть знаком с ним. Рассматривая фамилию Вивальди, обратим внимание, – слово Wald по-немецки означает лес; это соответствует по-итальянски – Selva = лес, и можно найти созвучия между фамилиями Вивальди и Каселли. Умерший в 1741 году Вивальди, несомненно, был знаком ему, но не исключено, что, встретив тень Вивальди, он вместе с ним поминал и память его учителя – Корелли.

(1678—1741 годы) – итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижёр, . Вивальди считался одним из крупнейших представителей итальянского скрипичного искусства XVIII века, при жизни получил широкое признание во всей Европе. Мастер ансамблево-оркестрового концерта – кончерто гроссо, автор 40 опер. Вивальди в основном был известен благодаря своим инструментальным концертам, в особенности для скрипки. Его наиболееизвестной работой явилась серия из четырёх скрипичных концертов «Времена года». Антонио Лучо Вивальди католический священник 4

Остановимся немного, чтобы понять, – почему столь великий человек, да ещё католический священник, после смерти прибыл к берегу Чистилища, к самому началу, а не отправился прямиком в Рай? Здесь следует обратиться к уставу, прописанному в католической Церкви.

Рай населяют исключительно святые, канонизацией которых на земле занималась христианская Церковь. Процесс этот делился на два этапа – беатификация (причисление к лику блаженных) и собственно канонизация (причисление к лику святых). Каселли, прекрасно знающий этот порядок, не усматривал в этом обиды, будучи убеждён, – желание ангела-перевозчика: «С высшей правдой сходно». Интересно его замечание, – теперь, три месяца подряд, ангел свободно брал каждого, кто попросит. После смерти Вивальди не прошло ещё пяти лет, значит папа Бенедикт «XIV» (Просперо Лоренцо Ламбертини, 1740—1758 годы понтификата) дал своё благословение на его беатификацию, но не канонизировал композитора, поэтому поэт встретил Вивальди на пороге Чистилища. Различия этих процессов были установлены в 1642 году папой Урбаном «VIII» (Маффео Барберини, 1621—1644 годы понтификата). В «Пророчестве о папах» Малахия присвоил ему девиз: «Лилия и роза». Сам процесс беатификации мог быть начат не ранее, чем через пять лет после смерти кандидата. Однако, папа, своим решением мог сократить этот срок или даже совсем его отменить.

После смерти все души, без исключения, попадают в Лимб – некий «отстойник». К берегам этого Лимба, с одной стороны, регулярно причаливает ладья Харона, который намётанным глазом определяет грешников, предназначенных Аду – тех, кто «притянут Ахероном». Каселла рассказал поэту, – души тех, «кто не притянут Ахероном», не осуждён на муки Ада, слетаются после смерти к устью Тибра, там, где он впадает в Тирренское море; оттуда ангел отвозит их в Солнечном челне на остров Чистилища. Ангел очень строго отбирает души для перевозки в Чистилище.

Непосредственно в Рай, минуя Чистилище, души ветхозаветных праведников вывел из Лимба только Сам Спаситель = Иисус Христос. В дальнейшем, только Богородица и некоторые из апостолов (как утверждали, Святой апостол Иоанн, например) удостаивались прямого Вознесения в Небесный Рай

Данте попросил душу Вивальди исполнить одну из песен. «Любовь, в душе беседуя со мной» – так начинается одна из канцон поэта, открывающая собою третий трактат его «Пира». Каселла = Вивальди – «певец пиров и грусти томной», по меткому выражению А. С. Пушкина.

Откуда здесь, в Вышнем Волочке, взялись музыка и пенье? По императорскому указу велено было отправлять в Санкт-Петербург талантливых людей – художников, скульпторов, музыкантов, певцов. Да и сами таланты стремились во все века в столицу. На любой остановке музыканты и певцы доставали свои инструменты и устраивали репетиции, а то и целые концерты жаждущему слуху простого и не очень народа.

Здесь находились художники, скульпторы, певцы и композиторы из Европы и Италии, чьими творениями переполнен Санкт-Петербург. Музыканты, путешествующие со своими инструментами, пользовались малейшей возможностью, чтобы помузицировать. Тем более что и окружающие люди жадно хотели услышать музыку, душою устав от земных забот.

Музыка и пение заставляли людей забыть обо всём, погружая их воистину в Райские кущи.

Но было пора отправляться в дорогу. Снова появился величественный старец, а если понимать слово «старец», как час небесных часов, это будет звучать, как: «Час пробил». Он подгонял души в дорогу, призывая их очистить взор от шелухи, для лицезренья Бога – освободиться от земных помыслов.

Величественный старец – распорядитель «Вышневолоцкой водной системы» М. И. Сердюков. Озабоченный темпами навигации, он подгонял капитанов и лоцманов в путь; завтра придут новые суда, а пропускная способность водного пути не беспредельна и запасы воды на шлюзование ограничены.

Путники находились на берегу очистившегося ото льда «Заводского водохранилища». Навигация открывалась. Для того чтобы успеть за этот сезон пройти водным путём по «Вышневолоцкой водной системе» от Вышнего Волочка до Санкт-Петербурга, необходимо было почти четыре месяца медленного плавания по рекам, петляющим среди лесов. Понятно, что плавание по реке было возможно только днём, в светлое время, поэтому нужно было максимально использовать увеличивающийся день. Очень благоприятствовало этому путешествию, – путь проходил в период «белых ночей».

По «Вышневолоцкой водной системе» в 1743 году пролегал единственный путь, связывающий Центральную Россию и Москву со столицей России – Санкт-Петербургом. Товары, продовольствие, строительные материалы двигались в одну сторону – к Санкт-Петербургу (Вратам Петровым), увидеть свет которых Данте молил у Вергилия. За летний навигационный период по «Вышневолоцкой водной системе» проходило до 5000 судов, которые обратно не возвращались и использовались в Санкт-Петербурге либо по прямому назначению, либо, как строительный материал. Также не возвращалась и основная масса людей.

Картинка с голубями – лирическое отступление, хотя стаи голубей всегда стремятся в места скопления людей, зная, – им будет, чем поживиться. Люди того времени трепетно относились к голубям и певчим птицам; масс-медиа ещё не существовало, концерт певцов и музыкантов был редким и удивительным событием. Пение птиц, церковные песнопения были основными мотивами, звучащими в их ушах. Неопытный отряд – души, попавшие в Чистилище, не знающие, попадут ли они в Рай и сколько времени понадобится на дорогу. Люди бросились к берегу (пяте обрыва), для посадки на суда; путники поспешили к ним присоединиться.

Реконструкция событий:

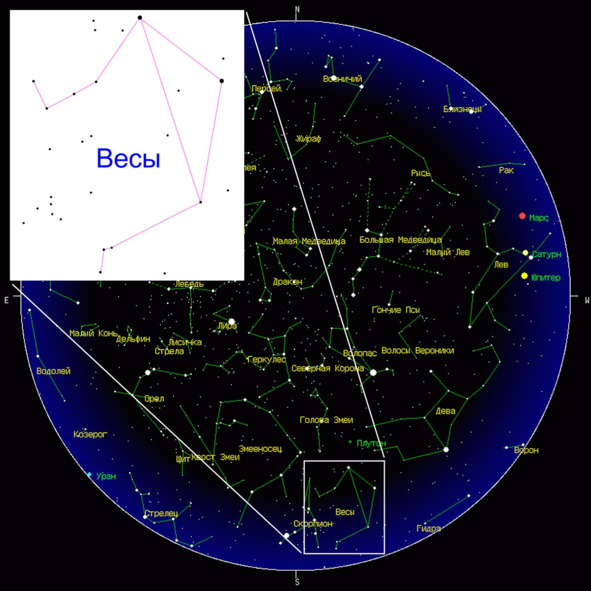

Утром встали ещё до рассвета. Михаил Иванович убежал по делам; последние дни он озабоченно суетился, несмотря на Пасху; приближалась навигация, нужно было всё проверить, за всем проследить. Плотно перекусив, Яков с Петром собрались и вышли затемно. Ясное небо было усыпано яркими звёздами; кульминировал Козерог, Стрелец склонялся к западу, ни Луны, ни других планет на небе не было видно, яркий Млечный Путь пересекал небосвод ровно посредине. Только-только начала заниматься утренняя заря.

Когда они подошли к пристани, заря разлилась кровью в утренней дымке; небо постепенно светлело, гася яркие звёзды. За водной гладью в тумане показался краешек Солнца, от него к берегу побежала солнечная дорожка по ряби мелких волн, поднятых утренним ветерком. В обе стороны, вдоль горизонта выросли огненные крылья, как крылья Ангела, постепенно светлеющие. Солнце оторвалось от глади воды и дорожка, и крылья постепенно погасли; берег осветился; стало видно, – как много людей на нём; все жадно ловили тёплые его лучи после прохлады утра.

Вдруг до слуха донеслась мелодия скрипки. Удивлённо оглядевшись, Пётр поспешил туда, за ним неотступно следовал Яков. Встречающиеся люди с изумлением смотрели на высоченную фигуру, двигающуюся среди них; со всех сторон слышался тихий удивлённый ропот.

Скоро они увидели живописную группу итальянцев в пёстрых одеяниях, которые, раскрыв футляры скрипок, репетировали, согревая стынущие пальцы дыханием. Капельмейстер взмахнул смычком, к небу взлетела мелодия; со всех сторон подходили люди, изумлённо глядя на музыкантов. Пётр подошёл поближе к капельмейстеру.

«Вивальди» – узнал он, заговорив с капельмейстером по-итальянски. Тот потряс взлохмаченной головой и жестикулировал, признав соотечественника.

«Си, си, Вивальди Антонио, синьор» – быстро заговорил он, сложив ладони и перекрестившись, потом добавил: – «Дуэ анни морте» – и печально склонил голову.

Пётр, жестикулируя, попросил его о чём-то. Итальянец кивнул; обернувшись к музыкантам, протараторил им несколько слов, взмахнув смычком, поднял скрипку к плечу. Музыканты подняли смычки, полилась чудесная музыка «Времён года»; люди, забыв обо всём на свете, в том числе и о Петре, умолкнув, слушали заворожённо.

«Как, ещё не все готовы?» – раздался за спиной Петра громкий хриплый голос Михаила Ивановича: «Бездельники, вам бы только ничего не делать! Все по местам, время уходит, вода убывает, канальи!» Люди, как подстёгнутые кнутом овцы, бросились врассыпную; музыканты быстро, с виноватыми лицами, собирали инструменты; Яков, потянув Петра за руку, торопливо пошёл на зов Сердюкова, с сокрушённым видом.

Чистилище – Песня III

У подножия горы Чистилища – Умершие под церковным отлучением. Путники плывут по реке Мста.

В то время как внезапная тревогаГнала их россыпью к подножью скал,Где правда нас испытывает строго, 3Я верного вождя не покидал:Куда б я устремился, одинокий?Кто путь бы мне к вершине указал? 6Я чувствовал его самоупрёки.О совесть тех, кто праведен и благ,Тебе и малый грех – укол жестокий! 9Когда от спешки он избавил шаг,Которая в движеньях неприглядна,Мой ум, который всё не мог никак 12Расшириться, опять раскрылся жадно,И я глаза возвёл перед стеной,От моря к небу взнёсшейся громадно. 15Свет Солнца, багровевшего за мной,Ломался впереди меня, покорныйПреграде тела, для него сплошной. 18Я оглянулся с дрожью непритворной,Боясь, что брошен, – у моих лишь ногПеред собою видя землю чёрной. 21И пестун мой: «Ты ль это думать мог?» —Сказал, ко мне всей грудью обращённый:«Ведь я с тобой, и ты не одинок. 24Теперь уж вечер там, где, погребённый,Почиет прах, мою кидавший тень,Неаполю Брундузием вручённый. 27И если я не затмеваю день,Дивись не больше, чем кругам небесным:Луч, не затмясь, проходит сквозь их сень. 30Но стуже, зною и скорбям телеснымПодвержены и наши существаМогуществом, в путях своих безвестным. 33Поистине безумные слова —Что постижима разумом стихияЕдиного в Трёх Лицах Естества! 36О род людской, с тебя довольно ; quiaБудь всё открыто для очей твоих,То не должна бы и рождать Мария. 39Ты видел жажду тщетную таких,Которые бы жажду утолили,Навеки мукой ставшую для них. 42Средь них Платон и Аристотель былиИ многие». И взор потупил онИ смолк, и горечь губы затаили. 45Уже пред нами вырос горный склон,Стеной такой обрывистой и строгой,Что самый ловкий был бы устрашён. 48Какой бы дикой ни идти дорогойОт Лéриче к Турбии, худший путьВ сравненье был бы лестницей пологой. 51«Как знать, не ниже ль круча где-нибудь», —Сказал, остановившись, мой вожатый:«Чтоб мог бескрылый на неё шагнуть?» 54Пока он медлил, думою объятый,Не отрывая взоров от земли,А я оглядывал крутые скаты, – 57Я увидал левей меня, вдали,Чреду теней, к нам подвигавших ноги,И словно тщетно, – так все тихо шли. 60«Взгляни, учитель, и рассей тревоги», —Сказал я: «Вот, кто нам подаст совет,Когда ты сам не ведаешь дороги». 63Взглянув, он молвил радостно в ответ:«Пойдём туда, они идут так вяло.Мой милый сын, вот путеводный свет». 66Толпа от нас настолько отстоялаИ после нашей тысячи шагов,Что бросить камень – только бы достало, 69Как вдруг они, всем множеством рядовТеснясь к скале, свой ход остановили,Как тот, кто шёл и стал, дивясь без слов. 72«Почивший в правде», – молвил им Вергилий:«Сонм избранных, и мир да примет вас,Который, верю, все вы заслужили, 75Скажите, есть ли тут тропа для нас,Чтоб мы могли подняться кручей склона;Для умудрённых ценен каждый час». 78Как выступают овцы из загона,Одна, две, три, и головы, и взглядСклоняя робко до земного лона, 81И все гурьбой за первою спешат,А стоит стать ей, – смирно, ряд за рядом,Стоят, не зная, почему стоят; 84Так шедшие перед блаженным стадомК нам приближались с думой на челе,С достойным видом и смиренным взглядом. 87Но видя, что пред ними на землеСвет разорвался и что тень сплошнаяЛожится вправо от меня к скале, 90Ближайшие смутились, отступая;И весь шагавший позади народОтхлынул тоже, почему – не зная. 93«Не спрошенный, отвечу наперёд,Что это – человеческое тело;Поэтому и свет к земле нейдёт. 96Не удивляйтесь, но поверьте смело:Иная воля, свыше нисходя,Ему осилить этот склон велела». 99На эти речи моего вождя:«Идите с нами», – было их ответом;И показали, руку отводя. 102«Кто б ни был ты», – сказал один при этом:«Вглядись в меня, пока мы так идём!Тебе знаком я по земным приметам?» 105И я свой взгляд остановил на нём;Он русый был, красивый, взором светел,Но бровь была рассечена рубцом. 108Я искренне неведеньем ответил.«Смотри!» – сказал он, и смертельный следЯ против сердца у него заметил. 111И он сказал с улыбкой: «Я Манфред,Родимый внук Костанцы величавой;Вернувшись в мир, прошу, снеси привет 114Моей прекрасной дочери, чьей славойСицилия горда и Арагон,И ей скажи не верить лжи лукавой. 117Когда я дважды насмерть был пронзён,Себя я предал, с плачем сокрушенья,Тому, которым и злодей прощён, 120Мои ужасны были прегрешенья;Но милость Божья рада всех обнять,Кто обратится к ней, ища спасенья. 123Умей страницу эту прочитатьКозенцский пастырь, Климентом избранныйНа то, чтобы меня, как зверя, гнать, – 126Мои останки были бы сохранныУ моста Беневенто, как в те дни,Когда над ними холм воздвигся бранный. 129Теперь в изгнанье брошены ониПод дождь и ветер, там, где Верде льётся,Куда он снёс их, погасив огни. 132Предвечная любовь не отвернётсяИ с тех, кто ими проклят, снимет гнёт,Пока хоть листик у надежды бьётся. 135И всё ж, кто в распре с Церковью умрёт,Хотя в грехах успел бы повиниться,Тот у подножья этой кручи ждёт, 138Доколе тридцать раз не завершитсяСрок отщепенства, если этот срокМолитвами благих не сократится. 141Ты видишь сам, как ты бы мне помог,Моей Костанце возвестив, какаяМоя судьба, какой на мне зарок:От тех, кто там, вспомога здесь большая». 145Пора было садиться на суда; все спешили, чтобы не терять времени. Данте следовал за Вергилием, глядя под ноги, чтобы не споткнуться. Остановившись на берегу рукотворного моря, он возвёл глаза; перед ним возникла стена бездонного голубого неба, отвесно поднимающаяся по горизонту моря и отражающаяся в нём. Самоупрёки Вергилия, – он останавливался послушать пение Каселли, теряя время. «О совесть тех, кто праведен и благ» – окружающие путников души уже были причислены к лику блаженных.

Был ли причислен к лику блаженных Вергилий? В католической Церкви он не почитается блаженным. Но, в росписях православных храмов России встречается изображение Вергилия, что может свидетельствовать о его канонизации православной Церковью XVIII века – это могло быть заслугой лично Данте. Находясь долгое время в России, он мог способствовать его канонизации православной Церковью. Но Вергилий = святой апостол Андрей Первозванный (1405—1464 годы) был канонизирован по определению, как первый апостол Иисуса Христа = Христиана Амадея «VIII» Миролюбивого [3].

Вот соображение, проливающее свет на истинные причины, не позволяющие вожатому Данте – Вергилию войти пред светлые очи императрицы Елизаветы Петровны. В земной жизни поэта сопровождал и.о. гетмана, Генеральный обозный «Войска Запорожского» Яков Ефимович Лизогуб. Он прекрасно понимал, – попав в Санкт-Петербург, он рискует попасть под пожизненный домашний арест, подобно предыдущему гетману «Войска Запорожского» – Данило Апостолу, умершему в 1741 году в Санкт-Петербурге под домашним арестом. Лизогуб в Москве бывал, но в Санкт-Петербург дорога ему была заказана.

Проходя Адом, Данте не мог видеть свою тень, так как не было источника света. Сейчас он впервые за всё время путешествие видел тень перед собой.

Сейчас раннее утро, тень Данте видит перед собой, следовательно, путники повернули на запад, ранее они двигались на восток – северо-восток. Путь по «Вышневолоцкой водной системе» в сторону Санкт-Петербурга идёт по основному направлению запад – северо-запад, река петляет, всё время меняя направление.

Поэт использовал мифологический сюжет, – великий певец Орфей спускался в Ад, чтобы вывести оттуда свою возлюбленную – Эвридику. На это он своей игрой и пением вымолил разрешение у Аида (Плутона, Дита) – властелина Ада. Единственным условием было поставлено, – Эвридика последует за Орфеем, а он не должен до конца пути оборачиваться. Когда Орфей вышел на свет из темноты Ада, он увидел перед собой свою тень, но не увидел рядом с ней тени Эвридики. В отчаянии он обернулся назад и успел увидеть только тающую тень Эвридики. Вспомнив про условие Аида, Орфей снова хотел прорваться в Ад, но неумолимый Харон не взял его второй раз на свою ладью.

Не увидев рядом со своей тенью тени Вергилия, Данте начал тревожиться, – вдруг он потерял своего вожатого. Обернувшись, он увидел перед собой проводника, душа которого тени не отбрасывала. Тот пояснил, – души на том свете не затмевают света, как и хрустальные Сферы небесных кругов и добавил, – он оставил после себя другую тень на Земле – бессмертную «Энеиду».

Строго следуя канонам «Комедии», поэт подчеркнул, – его сопровождает только бесплотная душа Вергилия, не имея возможности сообщить прямо о сопровождающем его Генеральном обозном Якове Ефимовиче Лизогубе.

По повелению императора Августа, тело Вергилия, когда-то отбрасывающего тень и умершего в Брундузии (Брандизи), было перенесено в Неаполь и там погребено.

Когда в Вышнем Волочке раннее утро, в Неаполе ещё ночь; поэт, следуя небесным курсом «Комедии», находился в Чистилище; в южном полушарии было раннее утро; в Неаполе, находящемся с противоположной стороны земного шара – поздний вечер.

Вергилий сказал, – несмотря на свою видимую бесплотность, души также подвержены стуже, зною и скорбям (болезням) телесным (иначе, в чём был бы смысл Ада?), могуществом и волей единого в трёх лицах естества – Пресвятой Троицы (Бога-Отца, Бога-Святого Духа и Бога-Сына). Роду людскому это непостижимо, поэтому людям довольно «quia» (латинское слово, означающее «потому что», а в Средние века применявшееся также в смысле «quod» – «что»). Схоластическая наука, следуя Аристотелю, различала двоякого рода знание: «scire quia» – «знание существующего» и: «scire propter quid» – «знание причин существующего». Вергилий советовал людям довольствоваться первого рода знанием, не вникая в причины того, что есть.

Следует ли человеку постигать разумом стихию единого в трёх лицах естества? И что при этом постижении он получит? Вергилий говорил, – если всё открыть для глаз людского рода, то и Рождение Спасителя было бы бессмысленным.

По этой причине, власти предержащие не склонны стремиться к установлению истины в истории, иначе поколеблется вера, – то, что позволяет им держать людей в страхе и подчинении. Да и основы своей власти они декларируют в вымышленных «древних веках», похваляясь друг перед другом никогда не существовавшим прошлым.

Вергилий напомнил Данте, – тот видел тщетную жажду тех, кто не могли утолить её, ставшую для них мукой. Жажда тщетная – жажда постижения истины, которую он считал вечной. Философы, жившие одновременно с Христом, даже такие великие, как Платон и Аристотель не утолили муку жажды истины; судя по жесту Вергилия, он сам не утолил эту муку.

Дают ли нам что-либо философские построения многих «великих философов», основывающихся на том, что никогда не существовало? Не только ничего не дают, но всё больше и больше запутывают нас, «заводя рака за камень», так что простому человеку нет смысла и соваться в их бесконечные философствования и словоблудия. «Философы» же являлись лишь исполнителями заказа «властей предержащих», хотя и не все; поиск «Философов Истины» многотруден и сложен, поскольку не было критериев их различения. Теперь же, определив границы ХАОСА, установив истинность Данте, Иоанна Богослова и Гомера, во всех их лицах, можно попытаться поискать и других «Философов Истины». Но истина существует, и она проста именно так, как и должна быть проста истина!

Путники начали сплавляться по реке Мсте с попутными судами.

[Рис. Ч. III.1]. Длина – 445 км, площадь бассейна – 23 300 км². Средний расход воды в 40 километрах от устья – 202 м³/сек. Есть гипотеза, – название происходит от финно-угорского Musta – «чёрная». Древнерусское название – «Мъста». Мста – река в Тверской и Новгородской областях России 5

Ч. III.1 Река Мста, как часть «Вышневолоцкой Водной системы» XVIII века.

Из Вышнего Волочка, куда поднимались против течения реки Тверца (зимой санным путём), водный путь до Санкт-Петербурга шёл по течению реки Мста, через опасные Боровичские пороги, озеро Ильмень, по течению реки Волхов, мимо лежащего в руинах Новгорода, через озеро-море Ладога, страшное в шторм, по течению реки Нева до Санкт-Петербурга. В то время это был единственный путь в Санкт-Петербург из Москвы, на преодоление которого уходило более 3 месяцев.

Мста берёт начало из озера Мстино, вытекая из-под Мстинской плотины (к северу от Вышнего Волочка), впадает в озеро Ильмень с северной стороны озера, недалеко от истока реки Волхов, образуя на Приильменской низменности обширную заболоченную дельту.

Крупные притоки, – Березайка, Шегринка, Перетна, Льняная, Холова (левые); Уверь, Белая, Мда, Хуба (правые).

В верховьях Мста довольно извилистая река, ширина 40—50 метров, после впадения крупных притоков Березайки и Увери ширина увеличивается до 70—80 метров. В среднем течении, между Опеченским Посадом и Боровичами река преодолевает весьма серьёзные для средней полосы России Боровичские пороги, которые в старину представляли большую помеху для кораблей, а сейчас очень популярны у водных туристов. На тридцатикилометровом участке падение реки здесь 70 метров, что составляет больше половины общего падения Мсты. Самые крупные пороги – Малый, Большой, Ровненский (Лестница), Ёгла, Углинский.

В нижнем течении река выходит на равнину и успокаивается. Ширина составляет около 100 метров, на протяжении последних 50 километров Мста ещё расширяется и становится судоходной. Нижнее течение реки Мста соединено с рекой Волхов Сиверсовым каналом и с рекой Вишера – Вишерским каналом.

Боровичские пороги преодолевались либо проводкой, либо с помощью обходного пути, позволявшего их избежать – притоки Уверь, Удина, цепочка озёр к северу от Боровичей и волок назад в Мсту (называвшийся Нижним волоком, в отличие от Верхнего волока из Тверцы в Цну возле Вышнего Волочка). Волок заканчивался возле села ниже Боровичей, которое так и называется – Волок. С древних времён Мста на всём своем протяжении являлась частью важного водного пути из Волги в озеро Ильмень и Великий Новгород, а позднее в Санкт-Петербург.

Данте сравнивал местность в окрестностях реки Мста с местечками Лериче и Турбия – крайними точками, восточной и западной гористого побережья Лигурийского моря, а реку Мста с порожистой французской рекой Рона, вытекающей из Женевского озера и впадающей в Лигурийское море. Это – единственная судоходная река, впадающая в Лигурийское море. Как на Мсте для обеспечения судоходности на всём протяжении от Заводского водохранилища до Ильмень озера, так и на Роне на всём протяжении от Женевского озера до Лигурийского моря была создана система шлюзов и обводных каналов. Поэт вспоминал и другие реки, впадающие в Лигурийское море, такие, как Магра и Серкьо, но эти реки несудоходны.

Сегодня река Рона целиком протекает по территории нынешней Швейцарии и Франции. Однако в 1743 году вдоль этой реки располагалось Савойское герцогство. Оно владело островами Сардиния и Сицилия, а также южной Италией, включая Неаполь, вплоть до «Папской области с Римом». В зону его влияния входила и Флоренция. Данте, находясь во Флоренции (Франции) и Авиньоне, являлся подданным Савойского герцогства и папской области. Находясь на реке Мста, он вспоминал главную реку своих университетских лет – Рону, на которой находятся города Авиньон – папская резиденция во времена «Авиньонского пленения пап» и Валанс – место ссылки изгнанного генералом Наполеоном папы Пия «VI».