Полная версия

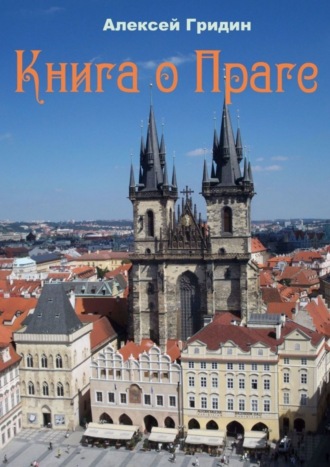

Книга о Праге. Город, который я люблю

В университете становится все больше студентов-чехов, и принимается решение о его разделении на два учебных заведения – чешское и немецкое. Впрочем, в 1920 году решение отменят, и Пражский университет вновь станет единым.

В 1880-е годы в городе появляются Национальный театр и Национальный музей. В 1897 году открывается первый кинотеатр, а в 1911 году в Праге основана первая чешская киностудия Kinofa.

В 1900 году население Праги превысило 200 000 человек.

Отношения между чехами и немцами остаются напряженными. В 1891 году немцы бойкотируют промышленную выставку, объясняя это тем, что чешские участники стараются превратить ее в демонстрацию исключительно достижений своего народа. В 1893, 1897 и 1908 годах в городе даже пришлось ввести чрезвычайное, а в 1898 году – военное положение: чехи задирают немцев, те в долгу не остаются, то и дело вспыхивают стычки, которые едва не перерастают в масштабные погромы.

В такой обстановке Австро-Венгрия вступила в Первую мировую войну, которую она проиграла. Мобилизованные чехи массово переходят на сторону Франции, Италии и России, где из них формируют легионы, которые затем вступают в бой уже на другой стороне

28 октября 1918 года – особый день в истории Чехии. Именно тогда была провозглашена независимость страны. Все прошло мирно благодаря усилиям Национального совета и благоразумию офицеров, командовавших имперским гарнизоном. Прокламацию о независимости на Вацлавской площади прочел писатель Алоис Ирасек (одна из его работ – «Старинные чешские сказания», сборник беллетризованных легенд о мифическом и историческом прошлом Чехии, который я несколько раз цитирую в этой книге). Первым президентом независимой Чехословакии, как она тогда называлась, стал социолог и философ Томаш Гарриг Масарик, который много времени провел в России.

Томаш Гарриг Масарик

На посту премьер-министра первого чехословацкого правительства оказался Карел Крамарж, убежденный русофил, приговоренный австро-венгерским судом за свои прорусские высказывания к смертной казни (позже ее заменили 15 годами каторги).

Одним из символов обретенной независимости стал Национальный памятник, украсивший Витков холм. Масштабный мемориал возвели в 1929—33 году, и здесь предполагалось установить конную статую Яна Жижки. Но, хотя был проведен конкурс проектов и назван победитель – Богумил Кафка, реализовать эту идею не удалось: подготовка к отливке требовала немало времени. В 1939 году на Витков холм перенесли останки полковника Йозефа Иржи Швеца, отличившегося в битве под Зборовом – 1—2 июля 1917 года в этом сражении впервые приняли участие подразделения Чехословацкого легиона, сформированного в России (в битве участвовали два будущих президента Чехословакии – Клемент Готвальд на стороне Австро-Венгрии и Людвик Свобода на стороне России). В 1941 году нацисты уничтожили могилу, снесли часть мемориала, а помещения использовали в качестве склада.

Масарик, Крамарж и другие представители чехословацкой политической элиты поддерживали тесные отношения с правительством царской России, а затем – с Временным правительством. Они высоко ценили поддержку, которая Россия оказывала им, а также ту роль, которую она сыграла в формировании новой чехословацкой армии. Неудивительно, что Прага стала центром притяжения для многих русских эмигрантов, покинувших страну после революции 1917 года и гражданской войны. Здесь нашли пристанище поэтесса Марина Цветаева, философ, богослов и экономист Сергий Булгаков, сатирик Аркадий Аверченко, писатель В. И. Немирович-Данченко, генерал Сергей Войцеховский, занявший важный пост в армии Чехословакии. И это – лишь несколько имен. А всего Прага приняла свыше 35 000 эмигрантов из России. В рамках т. н. «Русской акции» им оказывалась большая помощь: платились пособия, предоставлялись льготы на жилье. Для студентов открывались учебные заведения, где образование велось на родном языке. Чешское правительство старалось создать условия, в которых русские эмигранты могут не только сохранять, но и развивать национальную культуру. В то время господствовало представление о том, что большевистский режим падет в ближайшее время, и России понадобятся национальные кадры управления. Вот только история рассудила иначе.

Чехословакия останется независимым государством лишь до 1939 года.

Два десятилетья

(Да и то не целых!)

Как нигде на свете

Думалось и пелось.

Посерев от боли,

Стонут Влтавы воды:

– Триста лет неволи,

Двадцать лет свободы.

Так напишет об этом Марина Цветаева.

Но за 20 лет свободы страна и ее столица не стоят на месте. В 1922 году был реализован проект «Большая Прага»: к Праге присоединяют 37 окрестных городков и сел, после чего ее население увеличивается до 677 тыс. человек. В 1926 году здесь строят самый крупный в мире стадион, в 1931 году открывается знаменитый Пражский зоопарк, в 1937 году – международный аэропорт в Рузине, который сегодня носит имя Вацлава Гавела. Словенский архитектор Йоже Плечник, с 1911 году работающий преподавателем в художественном ремесленном училище Праги, реконструирует Пражский Град, превращая его в резиденцию национального лидера. Возникает уникальное направление в архитектуре – чешский кубизм: один из ярчайших памятников, относящихся к этому течению, дом «У черной богоматери», нельзя не заметить, когда вы идете по улице Целетной от Пороховых ворот к Староместской площади – каждый турист, посетивший Прагу, хотя бы раз, да проходит по этому маршруту.

И тут я снова напишу эту фразу. Отношения между чехами и немцами остаются напряженными. Хотя на самом деле ситуация была еще сложнее. Межнациональные проблемы, возникшие еще во времена владычества Габсбургов, никуда не делись, и дело не только в том, что чехи и немцы недолюбливали друг друга. Был еще один серьезный конфликт: между промышленной, более богатой Чехией и аграрной, более бедной Словакией, мечтающей, тем не менее, о собственной государственности. В Тешинской области преобладали поляки, и на этом основании на нее претендовала Польша. В 1919 году разногласия между двумя странами даже привели к войне, победа в которой осталась за Чехословакией. Венгрия тоже предъявляла претензии – ее интересовали районы Словакии и Подкарпатской Руси, населенные венграми.

В такой обстановке 30 сентября 1938 года Германия, Италия, Франция и Великобритания подписали печально известное Мюнхенское соглашение. Чехи не готовы были в одиночку сражаться с несколькими противниками сразу, не рассчитывая на чью-либо поддержку. Тем более, что значительная часть укреплений находилась в Судетах – области, в которой до 90% населения составляли немцы, в основном, горячо поддерживающие присоединение к Германии.

Так пала Первая Чехословацкая республика. Ее сменила недолговечная Вторая республика, существовавшая с осени 1938 до 15 марта 1939 года, когда Гитлер вынудил президента Эмиля Гаху, находившегося в Берлине с визитом, признать создание Протектората Богемия и Моравия и оккупацию страны германскими войсками. Чешская армия практически не сопротивлялась. Захватчики планировали т. н. «окончательное решение чешского вопроса» – полное онемечивание захваченных территорий, предполагавший, в частности, выселение чехов на Волынь и даже в Сибирь. Прага должна была стать частью «немецкого коридора», тянувшегося через всю Чехию до Остравы. Но эти планы, в основном, остались на бумаге, тем более что Сибирь так и осталась для Гитлера недосягаемой.

Марина Цветаева написала в конце марта:

– Отзовитесь, живые души!

Стала Прага – Помпеи глуше:

Шага, звука – напрасно ищем…

– Так Чума веселит кладбище!

28 октября 1939 года, в годовщину провозглашения независимости Чехословакии, на улицы и площади Праги вышли тысячи людей. Сначала это были просто манифестации. Затем зазвенело битое стекло – в витрины магазинов, принадлежавших немцам, полетели булыжники. Чешские полицейские не вмешивались. И тогда за дело взялись оккупанты.

По безоружным людям открыли огонь. Несколько человек было убито и ранено. Среди раненых оказался студент Ян Оплетал. 24-летний парень хотел стать летчиком, но у него обнаружились проблемы со зрением. Тогда он прошел школу офицеров запаса, а затем поступил в Пражский университет на факультет медицины. Во время демонстрации Оплетала ранили в живот. Его доставили в больницу и прооперировали, но 11 ноября он, все же, умер от перитонита.

Оплетала разрешили похоронить, но похороны переросли в новую волну антинемецких выступлений, в которой основной тон задавали студенты. В ответ на это 16 ноября 1939 года оккупанты закрыли чешские университеты и колледжи. Свыше 1000 студентов было отправлено в концлагерь Заксенхаузен.

17 ноября немцы казнили профессора Йозефа Матушека, одного из организаторов похорон Оплетала, и восемь студенческих активистов. Несколько лет спустя эта история стала широко известна благодаря эмигрантскому чешскому правительству в Лондоне, и с того момента возникла традиция отмечать 17 ноября. Сначала – как день солидарности студентов против нацизма/фашизма, а затем – как международный день студентов.

27 мая 1942 года Йозеф Габчик и Ян Кубиш, офицеры чехословацкой армии, прошедшие спецподготовку в Лондоне, совершили покушение на Рейнхарда Гейдриха, занимавшего пост протектора Богемии и Моравии. Гейдрих был ранен и скончался в больнице. В ответ на это статс-секретарь Протектората Карл Франк ввел чрезвычайное положение. Появилась информация, что к покушению причастны два чешских пилота, родственники которых проживают в деревне Лидице. Информация не подтвердилась, но руководство Протектората приняло решение об уничтожении деревни. Всех мужчин старше 16 лет (172 человека) расстреляли, 195 женщин отправили в концлагерь. Дети были распределены по немецким семьям.

Кубиш, Габчик и несколько других бойцов Сопротивления укрылись в православном соборе святых Кирилла и Мефодия. Однако их выдал еще один британский диверсант – Карел Чурда. Он получил за это огромную разовую выплату и квартиру в районе Винограды. Став агентом-провокатором гестапо, Чурда получал и ежемесячную зарплату. После войны он был арестован, а на судебном процессе на вопрос судьи, как же он мог выдать своих товарищей, ответил: «Думаю, и вы бы сделали то же самое за миллион марок». 29 апреля 1947 года его повесили.

В течение нескольких часов участники Сопротивления, окруженные в церкви, вели бой. Кубчик умер от ранений. Еще шесть человек отстреливались, пока оставались патроны, а затем покончили с собой.

Окно подвала, в котором скрывались бойцы Сопротивления

В отместку оккупанты расстреляли служивших в соборе священников Вацлава Чикла и Владимира Петршика, а также храмового старосту храма Яна Сонневенда. Пражский епископ Горазд находился в это время в Берлине, но, вернувшись, заявил, что хочет присоединиться к своим клирикам которые в тот момент находились под арестом. Впоследствии его тоже расстреляли. Чешская православная церковь была запрещена, ее имущество изымали в пользу государства, а священников преследовали.

Во время Второй мировой войны Прага практически не пострадала. Самый тяжелый урон ей, пожалуй, нанесли американские летчики. 14 февраля 1945 года около 60 бомбардировщиков сбросили на чешскую столицу 152 тонны бомб. Атака с воздуха продолжалась не более 5 минут, но за это время погибло более 700 человек, еще примерно 1200 пражан получили ранения. Пострадал Эммаусский монастырь, получили повреждения скульптуры на мосту Палацкого – после войны их перенесут на Вышеград, где ими можно любоваться сегодня. Считается, что американцы вылетели в Дрезден, но из-за плохой погоды, а также из-за того, что у штурмана эскадры вышла из строя радиолокационная станция, они перепутали цели.

После войны в СССР и ЧССР выдвигалось предположение, что это было сделано сознательно – чтобы уничтожить промышленность, которая должна была попасть в зону советской оккупации. Но это маловероятно, так как ни одна бомба не попала в промышленные объекты, не говоря уже о том, что бомбардировка оказалась разовой

5 мая 1945 года в Праге вспыхнуло восстание. Оно было плохо подготовлено, у повстанцев не хватало оружия, у них не было внятного плана, отсутствовала четкая координация действий разных групп, одни из которых подчинялись правительству в Лондоне, а другие – коммунистическому подполью. Многие надеялись, что, узнав о восстании, танки американского генерала Джорджа Паттона, уже вступившие на территорию Чехословакии, поднажмут, дойдут до Праги и помогут избавиться от немецкого гарнизона.

Энергичный генерал, которому по душе были стремительные атаки, ранее уже предлагал захватить Берлин, не оглядываясь на действия советских войск. Теперь Паттон был не прочь взять хотя бы Прагу. Но в XX веке политики говорили военным, что им делать, а не наоборот. 6 мая Паттону пришлось остановиться в Пльзене, в 70 километрах от чешской столицы. В тот же день началась Пражская наступательная операция советской армии.

В городе тем временем шли бои. Поначалу на стороне восставших был элемент внезапности. Но немцы пришли в себя, организовали устойчивую оборону и принялись методично восстанавливать контроль над городом.

Тут у восставших появился неожиданный союзник. По направлению к Праге отступала 1-ая пехотная дивизия Вооруженных Сил Комитета Освобождения Народов России (Русской Освободительной Армии, РОА) – их принято именовать «власовцами», хотя сам Власов тут уже был ни при чем. Дивизией командовал генерал-майор Буняченко. За несколько дней до этого он перестал выполнять приказы немецкого командования. Более того, его люди то и дело ступали в стычки с солдатами вермахта, разоружали их, освобождали пленных. Дивизия Буняченко рассчитывала сдаться американцам, а Власов разрешил генерал-майору действовать самостоятельно. Когда чехи предложили ему принять участие в восстании на их стороне, Буняченко ответил согласием.

Благодаря вмешательству власовцев удалось очистить от немцев значительную часть города. Но руководители восставших не могли дать Буняченко никаких гарантий относительно дальнейшей судьбы дивизии. Стало известно, что город займет советская армия. В результате солдаты РОА решили пробиваться навстречу американцам.

Утром 8 мая немцы предъявили Чешскому национальному совету, руководившему восстанием, ультиматум. Основное требование было простым: выпустить войска из города без боя. Чехи согласились. Бои прекратились, и к 9 мая большинство немецких частей покинуло Прагу.

Утром 9 мая в Праге появились советские танки. Передовые отряды Красной армии вступили в бой с еще остававшимися в чешской столице немцами. Но официально Германия уже капитулировала, поэтому солдаты противника чаще сдавались в плен либо бежали из города, рассчитывая сдаться американцам или, если повезет, затеряться в чешских лесах и пробраться на родину. К 13—00 чешская столица уже была под контролем советских войск.

На Ольшанском кладбище стоит мемориал, посвященный советским солдатам, павшим на территории Чехословакии. Здесь же можно увидеть могилы союзников, погибших в боях за освобождение страны. А в 1990-е годы появился еще один скромный памятник. Он отмечает место, где захоронены бойцы РОА, участвовавшие в пражском восстании.

Чехословакия вновь стала независимой. Ее восстановили практически в тех же границах, что у нее были до Второй мировой войны. Период с 1945 по 1948 годы называют Третьей Республикой. В это время, хотя в стране сохранялась многопартийность, влияние коммунистов было чрезвычайно сильным. В 1947 году страна отказалась от участия в «Плане Маршалла». А в феврале 1948 года грянул кризис. Историки его так и называют – Февральский. Фактически, это был государственный переворот. Чешская коммунистическая партия вывела на улицы Праги вооруженные отряды, начались массовые демонстрации – до 100 000 человек собралось на Староместской площади, несмотря на аномальные для региона холода – температура опускалась до минус 25 градусов. В итоге коммунисты получили полный контроль над правительством, начались гонения на оппозиционеров. После этого Чехословакия стала одной из стран Восточного блока. В 1955 году она присоединилась к Организации Варшавского договора (ОВД).

14 июля 1950 года состоялось торжественное открытие памятника Яну Жижке на Витковом холме. Именно тогда здесь появилась величественная статуя, созданная по уже упоминавшемуся проекту Богумила Кафки. Советское правительство было против захоронения останков с поля битвы под Зборовом, и вместо них на мемориале был захоронен неизвестный солдат, погибший в Дуклинской операции. Только в 2010 году рядом с ним, все же, разместят останки солдата из Зборова, имя которого неизвестно.

22 декабря 1949 года в Праге заложили памятник Сталину. Но масштабные строительные работы начались только в феврале 1952 года, а в марте 1953 года Вождь умер. 1 мая монумент открыли – на тот момент это был самый большой памятник Сталину в мире. Его высота составляла 15 метров, ширина – 12 метров, длина – 22 метра. Весил он около 14 000 тонн и состоял из 32 000 каменных фрагментов. В 1962 году памятник, возвышавшийся над городом в течение 7 лет, взорвали.

После Второй мировой войны Прага растет. В 1960 году ее население, наконец, превысило миллион человек. Столица так и останется единственным городом-миллионником в стране.

События, происходившие в Чехии с 5 января по 21 августа 1968 года, вошли в историю как «Пражская весна». Первый секретарь чешской коммунистической партии Александр Дубчек провозгласил переход к строительству «социализма с человеческим лицом». Чехам быстро стало ясно, что плановая экономика хороша только на бумаге. Поэтому они намеревались смягчить цензуру, создать настоящую, а не показную многопартийность, уменьшить контроль государства над производством и упростить создание частных предприятий. При этом Чехословакия не собиралась выходить из ОВД.

К 1960-м годам множество людей разочаровались и в новой власти, и в советской модели экономики, управления и взаимодействия между государствами. Те, кто помнил довоенную Чехословакию, были еще в активном возрасте. Они напоминали молодым о блестящем двадцатилетии между мировыми войнами и обращали внимание на то, что в результате построения социализма Чехословакия скатилась с 6-го на 36 место в мире по продуктивности экономики и жизненному уровню – хотя, несмотря на это, по жизненному уровню страна в Восточном блоке была одним из лидеров. К тому же к этому времени многие политические заключенные отсидели свои сроки и вернулись на свободу. И далеко не все из них были готовы молчать.

СССР хотел видеть Чехословакию частью своего стратегического предполья. Президент Новотный, однако, последовательно противился размещению контингента советских войск на чехословацкой территории. При этом он конфликтовал со словацкой частью руководства страны – словаки обвиняли его в бестактности и жаловались в Москву.

Что делать с Пражской весной? Советские власти думали над этим вопросом несколько месяцев. У Брежнева были хорошие личные отношения с Дубчеком, а Новотного в СССР недолюбливали, и сначала к смене тех, кто стоял в Чехословакии у руля, советское руководство отнеслось благожелательно. Но когда речь пошла о серьезных реформах, отношение стало меняться.

21 августа началась военная операция. На территорию Чехословакии вошли войска СССР и его союзников. Президиум чехословацкой коммунистической партии осудил вторжение. Однако армии было приказано не оказывать сопротивления. Гражданское население также не оказывало вооруженного отпора, но жители Праги и других городов не предоставляли солдатам армии вторжения продукты и питье, меняли дорожные знаки, чтобы сбить их с толку, старались как-то воздействовать на них – от попыток объяснить, что те вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, и апелляций к русско-чешской дружбе до откровенного «Оккупанты, убирайтесь домой».

Реформы пришлось свернуть. Им на смену пришел период так называемой «нормализации». И, что немаловажно, в чешском обществе ухудшилось отношение к Советскому Союзу. Руководство СССР вынудило чешское Национальное собрание подписать «Договор об условиях временного пребывания советских войск на территории ЧССР» (войска с территории Чехословакии выведут только в 1990—91 годах). Неудивительно, что базы на территории страны стали восприниматься как завуалированная оккупация. Все больше чехов верило в неисправимый русский/советский империализм.

Чехи прекрасно понимали, что у них нет возможности решить проблему военным путем. У них был пример двенадцатилетней давности – советское вторжение в Венгрию в 1956 году, когда отчаянное вооруженное сопротивление повстанцев в Будапеште не смогло переломить ситуацию. Поэтому они перенесли соперничество в другие сферы. После второй победы сборной Чехословакии над советской на чемпионате мира по хоккею в Стокгольме на Вацлавской площади собралось около 150 тыс. человек, скандировавших: «Здесь вам танки не помогут», «В августе – вы, в марте – мы» и другие лозунги. 21 августа, в годовщину вторжения войск ОВД в Чехословакию, в Праге прошли многотысячные демонстрации.

Но еще в январе на Вацлавскую площадь вышел студент Ян Палах. Он устроил самосожжение, протестуя против интервенции, а его похороны на Ольшанском кладбище превратились в антисоветское шествие. Примеру Палаха последовало 27 человек, 7 из них умерло.

Так отмечено место самосожжения Яна Палаха

Как бы то ни было, не зафиксировано никаких насильственных действий по отношению к советским гражданам в Чехословакии. После победы чешских хоккеистов в Стокгольме, упоминавшейся выше, произошло нападение на офис «Аэрофлота» в Праге. Однако это, видимо, была провокация спецслужб, позволившая СССР продолжить давление на чешское государственное и партийное руководство, чтобы сменить неудобных лидеров на более послушных.

Отвлечемся от политики. 21 июля 1971 года – дата, которую стоит запомнить каждому, кто влюблен в Прагу. В этот день историческое ядро города получило статус особо охраняемой Архитектурно-исторической зоны. Это помогло отстоять многие старинные здания и сохранить неповторимую атмосферу чешской столицы. Например, власти планировали проложить туннель через Малу Страну и полуостров Кампа. Но защитники пражской старины воспрепятствовали этому, апеллируя к новому статусу этих мест.

А 9 мая 1974 года состоялось открытие Пражского метрополитена. Подготовку к созданию метро вели еще в 1920-е годы, но реальное строительство началось только в 1966 году при участии советских специалистов.

Новости о перестройке в СССР жители Чехословакии восприняли с энтузиазмом. Многое, что говорил Горбачев, напоминало им «социализм с человеческим лицом» Дубчека. Коммунистическая идеология и плановая экономика явно имели все шансы остаться в прошлом. Хотя в 1986 году, когда в Прагу приехал Горбачев, многие ждали от него чего-то более радикального, может быть, даже довольно резкого выступления в духе «в 1968 году мы все сделали неправильно, давайте теперь переигрывать». И когда ничего подобного советский лидер не заявил, энтузиазм несколько поуменьшился.

Впрочем, благодаря перестройке жители Восточной Европы получили возможность решать свою судьбу по-своему, не оглядываясь на бывшего строгого старшего брата, готового, чуть что, вводить танки. 7 ноября 1989 года в Праге прошла студенческая демонстрация, посвященная пятидесятой годовщине похорон Яна Оплетала – юноши, убитого немецкими оккупантами в те времена, когда Чехословакия была захвачена Германией и превратилась в Протекторат Богемии и Моравии. На ней звучали политические лозунги, имевшие больше отношения к современности, чем к прошлому, поэтому полиция разогнала демонстрантов. Пошли слухи, что один студент был убит.

Сегодня принято считать, что история с убийством «студента Мартина Шмида» была операцией чехословацких спецслужб. В действительности же роль жертвы изображал лейтенант госбезопасности Людвик Зифчак, который, конечно, остался жив. Но в то время население Чехословакии считало, что это правда. И в любом случае, разгон демонстрантов полицией – факт. Сотни пострадавших при этом – факт. Массовое народное недовольство правящей коммунистической партией – тоже факт.

В поддержку студенческих демонстраций массово выступили рабочие. 27 ноября началась общенациональная забастовка, основным требованием которой был отказ от однопартийной системы.

Всего за несколько месяцев политическая система страны радикально изменилась. Из конституции исчезла статья о руководящей роли коммунистов. В парламенте появились представители других партий. Ядро новой политической элиты составили диссиденты 1970-80-х годов, а председателем реорганизованного парламента стал идеолог «Пражской весны» Александр Дубчек.

Эти события вошли в историю как Бархатная революция. Название подчеркивает ненасильственный характер произошедшего переворота, мягкий отказ от социализма советского образца.

Прага оставалась столицей Чехословакии до 1993 года, когда за Бархатной революцией последовал «Бархатный развод» – раздел страны на Чехию и Словакию. Конечно же, при этом Прага не утратила свой столичный статус, только теперь она стала главным городом не Чехословакии, а Чехии.