полная версия

полная версияРусская и советская кухня в лицах

Книга была одобрена президиумом АН Армянской ССР и Кулинарным советом Министерства торговли Армянской ССР. И до сих пор является одним из классических описаний национальной гастрономии.

Конечно, А.С. Пирузян – не кулинар. Он – организатор пищевой промышленности Армении. Начав свою трудовую жизнь еще учеником слесаря на медеплавильном заводе в Алаверди, побывал и директором завода, и председателем Совнаркома Армении (1937–1943), и торгпредом СССР в Греции, и первым заместителем председателя Научно-технического совета Министерства пищевой промышленности СССР. В этой связи его работы в области национальной гастрономии были своего рода повторением деятельности его выдающегося соотечественника – А.И. Микояна (с его патронатом над «Книгой о вкусной и здоровой пище»). Только делалось это теперь в масштабе республики. Не случайно даже дизайн «Армянской кулинарии» (посмотрите на фото) очень напоминает ту самую главную кулинарную книгу СССР.

И вот еще что хочется отметить. С учетом обострившейся после перестройки «дружбы народов» в Закавказье удивительно трезво и реалистично выглядят пассажи из этой книги, касающиеся «исторических прав» армянской кулинарии. Авторы, в общем, совсем не категоричны в своих высказываниях, отмечая, что «некоторые рецепты блюд, приведенные в данной книге, являются старинными. В течение долгих лет они не только не были записаны, но население республики их не приготовляло». В результате текст носит очень взвешенный характер, не давая поводов для каких-то выяснений «национальных приоритетов» в области кухни.

Еще одна особенность данного издания – ориентация не только на общественное питание, которому, конечно, уделяется большое внимание. Домашняя кухня – вот предмет внимания авторов. Не случайно уже в предисловии указано, что «главная задача предлагаемой читателю книги состоит в том, чтобы помочь домашней хозяйке… приготовить вкусную и здоровую пищу».

Не менее ярко представлена была в советское время и, скажем, татарская кухня. Ее неутомимым исследователем и популяризатором был Юнус Ахметзянов (1927–1984). Известный татарский повар-практик и теоретик национальной кулинарии до сих пор пользуется огромным авторитетом в республике. В честь него в центре Казани установлена мемориальная доска.

Собственно, Ахметзянов последовал стандартному пути изучения кухни – советы специалистов, исследование способов и технологий обработки продуктов, поиски забытых рецептов по деревням, воссоздание национальных старинных блюд. На этой основе им, кстати, были разработаны и совершенно новые собственные рецепты – котлета и жаркое «Казань», кролик по-татарски, суп-лапша с капустой и др. Книги Ахметзянова «Татарские блюда» пережили десятки изданий на национальном и русском языках.

Юнус Ахметзянов

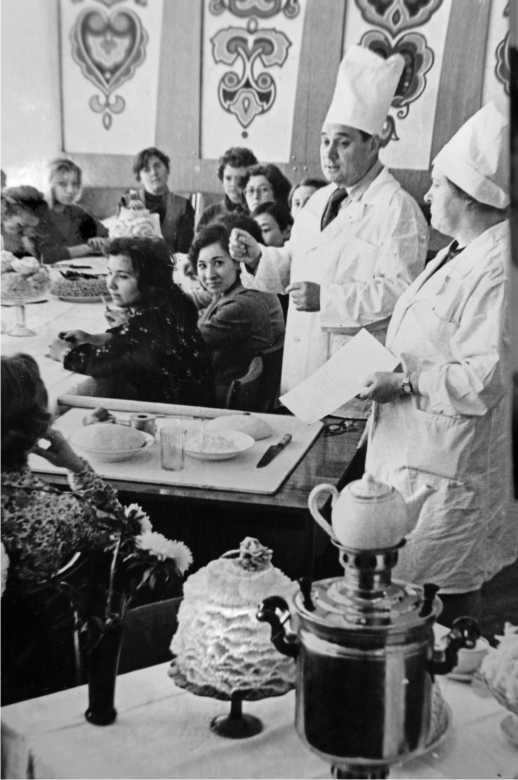

Впрочем, Юнус Ахметзянов прославился не только своими теоретическими изысканиями, но и созданием Дома татарской кулинарии в Казани. Именно в нем он готовил фаршированную курицу «Тутырган тавык» и перемячи для Н.С. Хрущева, чак-чак и коштеле для космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, кысты-бый и кулламу для композитора Александры Пахмутовой и других именитых гостей, приезжавших в Казань.

Более 220 собранных рецептур вошли в 1958 году в изданную им книгу «Татарские национальные блюда». В качестве авторов в ней выступали кандидат исторических наук Р. Г. Мухамедова – раздел «О татарской кухне», кандидат медицинских наук X. С. Бикбулатова – «Диетическое питание», Р. Г. Иванова – «О дикорастущих съедобных травах». Отдельные рецепты в разделе «Изделия из сдобного теста» написаны заведующей производством Дома татарской кулинарии Ф. Г. Мазитовой.

В 1957 году ему было присвоено звание «мастер-повар», а в 1960 году – Отличник Советской торговли». Награжден орденами Ленина, «Дружбы народов», «Золотой медалью ВДНХ». Создал целую библиотеку уникальных рецептов национальной татарской кухни.

***

Был ли СССР империей? Споры об этом не стихают до сих пор. Названный с легкой руки Рональда Рейгана «империей зла», Советский Союз, несомненно, имел определенные имперские черты. Но вот в кулинарной области они проявлялись очень своеобразно.

В отличие от дореволюционной России кухня СССР сознательно не была превращена в образцовую кухню метрополии (т. е. центра, титульной нации). Впитавшей все кулинарные традиции входящих в нее народов, но трансформировав их до неузнаваемости под устоявшиеся вкусы. Попытки к этому были – они проявлялись в натужной ассимиляции национальных блюд, их пропаганда в печати и книгах, внедрении их после соответствующей адаптации в систему общепита и т. п. Значительная миграция населения, перемещение огромных масс людей (война, целина, великие стройки) создавали предпосылки для их знакомства с кулинарными традициями соседних (а порой и очень далеких) народов.

Но все это тонуло в неисполнительности, отсутствии четких ориентиров в кулинарном, да и вообще в культурном вопросе. То есть не было достигнуто ни одной из возможных целей (каковы бы ни были они, даже теоретически): русская кухня не стала доминирующей в республиках; национальные блюда, за немногим исключением, не стали привычными для центра страны; не сложился и их качественный симбиоз. «Качественный», подчеркнем мы, поскольку национальные по названию блюда, подаваемые в советском общепите, за редким исключением были полностью дискредитированы низким стандартами продуктов и приготовления.

В этой связи процесс межнационального кулинарного общения происходил скорее вопреки руководящей роли властей. И принимал порой совершенно неожиданные формы. Скажем, сегодня чебуреки – блюдо, чрезвычайно распространенное в Средней Азии. Но лишь немногие знают, что появилось оно там сравнительно недавно. Будучи по своему происхождению крымско-татарским, оно и попало туда в результате послевоенной ссылки сотен тысяч исконных жителей Крыма, прижилось и навсегда вошло в среднеазиатскую кухню.

Похожая метаморфоза произошла и с еврейской кухней, завоевавшей после 1917 года очень значительное место в советской кулинарии. И ставшей, по мнению многих экспертов, основой для лечебного и диетического питания в СССР.

Так что обмен знаниями и поварскими навыками происходил в советский период не столько в соответствии с партийными директивами «по вертикали» (от республик к центру и обратно), сколько «по горизонтали», а то и вовсе неуловимой «диагональю». В этой связи «кулинарная империя» стала не более чем призрачной пирамидой, существующей лишь на страницах государственных планов и программ. А в действительности строившейся по простым жизненным правилам – личному опыту, вкусам и пристрастиям каждой хозяйки.

Загадочный Вильям Похлебкин

Заслуга Похлебкина в том, что он не только открыл русскую кухню для толком не знавшего ее поколения, но и очистил ее от семи десятилетий кулинарного варварства.

А.Генис. Колобок и д-р. Кулинарные путешествия

Вильям Васильевич Похлебкин – очень непростая фигура в русской кулинарии и популярной литературе. Мы не случайно объединяем эти две сферы. Поскольку убеждены, что его книги являются яркими примерами как в той, так и в другой области.

Работы В. Похлебкина долгое время рассматривались как вершина творческого подхода к кулинарии. Это имело простое объяснение. В конце 60-х – начале 70-х годов, когда начинают публиковаться его статьи и первые книги, любое отличное от официального мнение о чем угодно – сохранении русского леса, повороте северных рек или «уникальном» деревенском быте – все это воспринималось неформальным общественным мнением как истина в последней инстанции.

Это сегодня мы можем с изрядным скепсисом рассуждать о вкладе писателя Леонида Леонова с его романом «Русский лес» в советскую литературу (в никакой другой литературе он всерьез рассматриваться и не может). Или, наоборот, с уважением относиться к экологическим выступлениям Валентина Распутина и Василия Белова. Но тогда все это было новым и уникальным.

Вильям Васильевич Похлебкин (1923–2000)

Вот так и творчество В. Похлебкина стало в какой-то момент в Советском Союзе чрезвычайно модным и «прогрессивным». При этом надо отчетливо понимать, что властям до этого практически не было дела – ну, русская кухня, ну, история, – и что? То есть тема была вполне безопасная в идеологическом отношении. С другой стороны, следует признать: он сполна смог продемонстрировать свой талант писателя и историка в этой, казалось бы, очень локальной и узкой проблематике.

В. Похлебкин – первый советский автор, который начал рассматривать нашу кухню не просто как некий набор блюд, рецептов, кулинарных приемов. А как элемент национальной культуры, в общем контексте тех исторических событий, которые происходили в ту или иную эпоху. Несомненно, это стало очень верным и оправданным подходом. Ведь, по сути дела, национальная кухня – это такая же часть культуры народа, как язык, литература, одежда и т. п.

Мы не случайно сказали – первый «советский» автор. Дело в том, что в русской дореволюционной исторической науке такой подход был не уникальным. Труды И. Забелина, Н. Костомарова, работы А. Терещенко содержали именно такое видение русской кухни. Они подходили к ней в аспекте общих исторических событий и тенденций.

Другое дело, что при Советском Союзе этот подход был практически забыт, а возобладало лишь примитивное технологическое восприятие кухни как набора рецептов. Кухня лишилась своей истории, своих корней и основ. И в этой связи работы В Похлебкина стали своего рода уникальными и резко контрастирующими с подавляющим большинством подобных трудов.

И тут, пожалуй, стоит поговорить о личности Вильяма Васильевича, его судьбе. Мы не сторонники того, чтобы сравнивать личность автора и его творчество. Слишком много здесь бывает жизненных обстоятельств, которые придают какую-то эмоциональную окраску событиям, не имея, в общем, сильного влияния на книги и работы писателя. Банальный пример Достоевского, регулярно проигрывавшегося в казино и униженно просившего помощи у друзей и издателей, мало что добавляет в восприятие его романов.

Издание 1983 года

С другой стороны, есть и такие события, которые напрямую влияют на последующее творчество автора. И жизнь Похлебкина здесь дает пищу для размышлений. Окончив МГИМО в 1950 году, он вскоре защитил кандидатскую диссертацию и начал работать в Институте истории АН СССР. Что уж там случилось у него – личный конфликт с директором или принципиальные расхождения с существовавшей в институте системой – восстановить сейчас уже сложно, да вряд ли и нужно. Важно другое – после увольнения из института В. Похлебкину фактически был закрыт доступ ко многим фондам Ленинской библиотеки, других архивов.

В. Похлебкин (1970-е годы)

И вот это уже ключевое обстоятельство для его последующего кулинарного творчества.

Поясним свою мысль. Последовательно и предметно говорить об истории русской кухни можно только на основании исторических источников. Другое понимание этого ярко демонстрировали многочисленные авторы «околокулинарной» литературы. При СССР они нахваливали блины, каши и борщи, как высшее достижение трудового народа, проявление народности и «классового сознания» трудящихся феодальной Руси. После краха социализма вектор сменился – но примитивизм и антинаучность остались прежними.

Одним из первых137 в СССР Похлебкин попытался сломать этот стереотип, начал писать свои очерки на основе анализа старинных книг и летописей. Но, к сожалению, его устранение из официальной науки сыграло с ним злую шутку. С одной стороны, он стал независим в своих суждениях, получил значительно большую свободу творчества. А с другой – оказался полностью изолирован от архивов. Похоже, что единственным источником информации для него стала легендарная библиотека138, которую он собирал всю жизнь. Это, к сожалению, очень сильно сказалось на его исторических трудах. В свое время, готовя книгу «Непридуманная история русской кухни», мы достаточно подробно изучили собрание Российской государственной библиотеки (бывшей «Ленинки») по этой теме. Так вот, с сожалением должны отметить, что очень немногие книги из нее получили отражение в трудах В.Похлебкина или лишь кратко упомянуты в них. Это касается, скажем, многотомного «Словаря поваренного, кандиторского, приспешничьего и дистиллаторского» (1795–1797 гг.) Василия Левшина, трудов С. Друковцева, Н. Осипова, Н. Яценкова и других российских кулинарных авторов XVIII века.

Конечно, это приводило к определенным ошибкам. Среди наиболее очевидных назовем несколько. Вот, скажем, упоминая о Василии Левшине139 и его общеизвестной фразе «сведения о русских блюдах совсем истребились», Похлебкин относит их к 1816 году140, не подозревая, что впервые они опубликованы еще за 20 лет до этого.

Или совсем уж неприятная ошибка. В рассказе о французском поваре Мари-Антуане Кареме, Вильям Васильевич пишет о том, что этот кулинар «прибыл в Россию по приглашению знаменитого полководца князя П.И. Багратиона, который… собрал для него в качестве ассистентов выдающихся русских крепостных поваров». Учитывая, что Багратион умер в 1812 году после ранения при Бородине, а Карем побывал в России лишь в 1819 году, эта фраза Похлебкина приобретает несколько мистический характер.

Причина заблуждения примерно понятна. Вильям Васильевич где-то прочитал о том, что Карем работал у вдовы полководца – княгини Екатерины Багратион-Скавронской. Но было это уже в 1819–1820 гг в Париже.

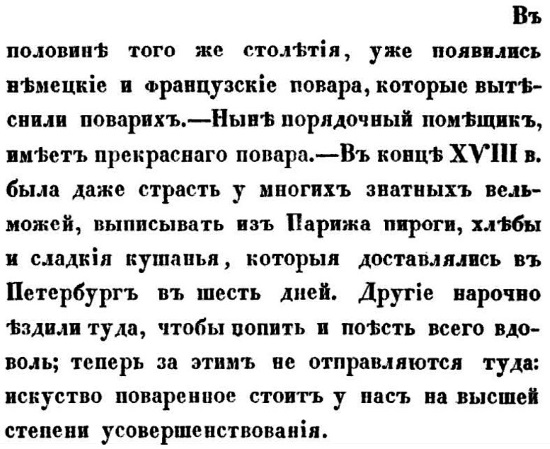

Помимо фактологических ошибок есть у историков и ряд других претензий к трудам этого автора. В частности – весьма вольное обращение с цитатами из первоисточников, приведение их без указаний авторства. Ну вот, к примеру, читаем мы у него: «С середины XVIII века выписка иностранных поваров стала настолько регулярной, что вскоре они полностью вытеснили у высшего дворянства русских кухарок и крепостных поваров». И далее – целый абзац про доставку из Парижа блюд, кондитерских изделий и т. п. Все бы ничего, кроме того, что это практически дословное заимствование из работы русского дореволюционного историка А.Терещенко141 (без ссылки на него).

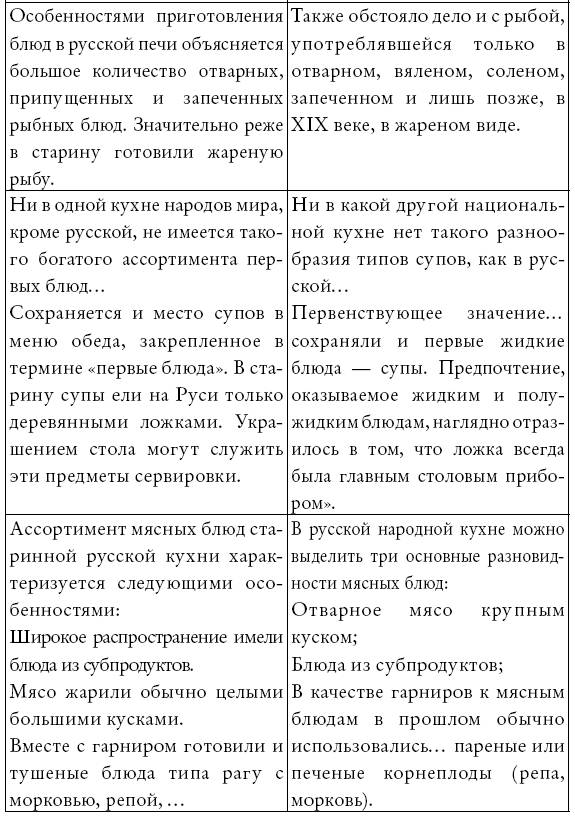

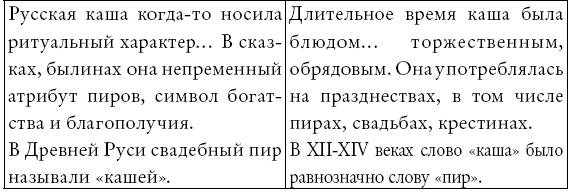

Если же говорить о советских ученых, то очевидно неоднократное заимствование из Н.И.Ковалева142. Смотрите сами:

Полагаем, что в качестве иллюстрации этого достаточно (хотя, поверьте, продолжать можно еще страницами). К чему эти «расследования»? Мы отнюдь не собираемся обвинять Вильяма Васильевича в какой-то компиляции. Даже если в цитатах и просматривается достаточно точное совпадение, можно предположить, что оба исследователя «шли параллельными путями». Но вот просто правила «хорошего тона», они разве не могли подсказать Похлебкину, что приличие требует указать на аналогичные и предшествующие ему работы своего коллеги?

– Как вы относитесь к Похлебкину, к его взглядам, работам? – спросили мы ветерана советского общественного питания (69 лет трудового стажа) Сергея Ивановича Протопопова (короткие интервью с ним мы приводили в предыдущих главах).

– Похлебкин ведь сам не повар. Он просто исследователь, у которого есть определенная сумятица во взглядах. Есть его исторические исследования, которые интересны, но, в общем, не во всем достоверны. Что же касается его кулинарных советов, то, с точки зрения профессионала, многие вещи далеко не столь очевидны. Вот был такой ученый Ковалев Н.И. – это другой пример специалиста-кулинара, который добросовестно исследовал русскую кухню. Думаю, что на 99 % его исследования справедливы и объективны.

Мнение ветерана-повара, может быть, и где-то одностороннее, но явно отражает общую тенденцию. Помимо этого несколько напрягают очень уж категоричные суждения Похлебкина. Примеров этому немало и в его исторических трудах. Но с учетом темы настоящей книги обратимся к его сюжетам XX века. Вот, скажите, как вам самим такие пассажи классика – все устраивает?

«Коньяки до двух лет выдержки называются во Франции арманьяками, и в этом случае год выдержки не указывается» 143. Арманьяк, хотя и отчасти похож на коньяк, но все-таки отличается от него технологией производства, сырьем и исторической территорией (французская провинция Гасконь). Выдержка арманьяка может быть, как и у коньяка, любой.

«Хаш – одно из древнейших армянских блюд…» 144. На Кавказе вообще трудно четко провести границу между культурами, языками, блюдами. И уж «хаш» в этом смысле, наверное, одно из самых распространенных кушаний, первенство создания которого оспаривают многие народы. Меньше всего нам хотелось бы вступать в их спор. Отметим лишь, что эта фраза Похлебкина породила массу споров в вопросе, требующем скорее деликатности, чем излишней категоричности.

«С массовым внедрением чая и превращением чаепития в форму основного застолья в годы революции и Гражданской войны практически совершенно исчезла из русского обихода водка» 145. Водка исчезла в силу того, что с 1914 года в России действовал «сухой закон», который большевики не решились отменить до 1925 года, когда начался массовый выпуск казенной водки. Вместе с тем этот период характеризовался небывалым взлетом самогоноварения, потребления медицинского спирта, всяческих алкогольных суррогатов. Чай их, к сожалению, не заменял.

Эволюции советской кухни посвящена, пожалуй, самая спорная книга В. Похлебкина «Кухня века». Изданная в 2000 году (уже после трагической гибели автора), она была весьма неоднозначно воспринята как прессой, так и специалистами.

Вместе с тем книга эта – несомненно, вершина творчества В. Похлебкина, своего рода итог его многолетних изысканий. В ней, кстати, в отличие от многих других своих трудов он приближается к научному стилю – дает многочисленные цитаты из первоисточников, выдержки из писем, дневников современников, приводит документы эпохи и т. п. Это усиливает эффект, делает более обоснованными выводы. Но что же стало причиной неоднозначного восприятия этой работы автора?

Как нам представляется, все возрастающая от одной книги к другой категоричность его суждений. Это – действительная проблема Похлебкина, которая усложняет восприятие сегодня его весьма информативных работ. Что мы имеем в виду? Вот посмотрите сами. Всего лишь несколько цитат…

«Специальная кулинарная литература (в 20-е годы) была, как ни странно скудна. Люди делали деньги, вершили дела и делишки, а не занимались пустопорожним писанием. Это была эпоха мелкого, суетливого дела. а не эпоха обстоятельного слова. Кроме того, никто не хотел рассказывать конкуренту, как лучше вести дело. Вот почему в неповский период кулинарную литературу почти не издавали».

«Главной ошибкой в системе общественного питания (в период НЭПа. – Прим. авт) . – такое уродливое социальное явление, как рвачество». Ну неужели в полуразрушенной стране у плохой организации общественного питания не было других причин?

«Сталин брал руль управления государством в свои твердые руки. Улучшение кулинарного качества пищи в первой столовой страны (столовой ЦК ВКП(б). – Прим авт) произошло накануне изгнания троцкистов и зиновьевцев из ЦК. Вкусная пища предназначалась не для них!»

«Немаловажным с точки зрения государства было запрещение в мусульманском мире употреблять свинину, если учесть, что только в европейской части СССР проживали до 20 млн мусульман. В условиях XX века запрет на свинину для столь значительного контингента населения лишал государство возможности использовать целую группы пищевых товаров… что создавало дополнительные проблемы пищевого снабжения в стране. Словом, мусульманин, как и правоверный еврей, мог питаться только дома, а если такой возможности не было, практически голодал в условиях большого русского города». Ну и много вы видели в крупных городах СССР голодающих мусульман и евреев?

Впрочем, относительно православных привычек Вильям Васильевич тоже не стеснялся. «Что касается православных попов, то основной пищевой уздой для верующих, основным рычагом их влияния на паству были посты, приходящиеся почему-то именно на те сезоны года, когда человек как раз должен был усиленно питаться. Очевидная физиологическая бессмысленность этих длительных воздержаний от пищи тем не менее никогда не становилась причиной недовольства русского народа, ибо его воля систематически и методически подавлялась целыми столетиями». Мы, конечно, не религиозные ханжи и допускаем наличие разных точек зрения на этот вопрос. Вызывает неприятие лишь чересчур уж менторский тон в этом деликатном деле.

При этом обращает на себя внимание, насколько убедительнее и ярче выглядят слова Похлебкина, когда он пишет о личных воспоминаниях, фактах, непосредственно знакомых ему: «Посещая в 50-е годы по роду своей работы Ярославль, Новгород, Архангельск… я неоднократно убеждался, что Русский Север. сумел сохранить в большей чистоте и неприкосновенности русскую региональную северную кухню, где вместо стандартных борщей со свининой и жареной колбасы с макаронами преобладали овощные зеленые супы, уха, а на второе – заливная, отварная или жареная пресноводная и морская рыба в прекрасном домашнем исполнении непрофессиональных деревенских стряпух».

Столь же убедительными выглядят отзывы Похлебкина о московских ресторанах («Арагви», «Метрополе», «Национале») середины 50-х годов, когда он мог там бывать, сопровождая официальные делегации или просто частным образом. Что совершенно контрастирует с его высказываниями об их кухне 70-80-х годов, основанных в большей степени на газетных публикациях и вторичных воспоминаниях других людей.

Уже прочтя до последней страницы «Кухню века», мы вдруг осознали для себя неожиданный факт: в немногочисленных упоминаниях людей – ученых, поваров, чиновников, причастных к развитию советской кухни, – у Похлебкина нет ни одной положительной характеристики! Мало того, что он крайне неохотно называет людей, так или иначе внесших вклад в советскую гастрономию, но и делает это весьма странно.

Кого ни возьми, все они в той или иной степени портили, ухудшали, не давали развиваться нашей кулинарии. Управделами Совнаркома В. Бонч-Бруевич «совершенно не разбирался даже в элементарных вопросах кулинарии». А. Микоян упоминается 3–4 раза, да и то со странной характеристикой «армянина, хорошо знавшего весь продовольственный юг России». Творческая интеллигенция «подразделялась на многочисленные кланы по месту проедания, порой еще более замкнутые, чем воровские». Профессор М. Певзнер – автор «неверных демагогических утверждений», «лженаучного, надуманного сфальсифицированного подхода». Здесь же – анекдоты про Хрущева и кукурузу, «преступное игнорирование государственных интересов при явной поддержке Н. Подгорного», особо отличавшиеся «кулинарными глупостями» газеты «Сельская жизнь» и «Труд». Но настоящую бурю эмоций вызвало письмо главного санитарного врача СССР – «хрестоматийный бюрократический шедевр, помесь ведомственной ограниченности, высокомерия, тупости и абсолютного забвения сути вопроса». О как! Думаете это документ – о судьбах советской кухни? Ничуть. Такие реплики Вильяма Васильевича вызвала всего лишь министерская бумажка (каких десятки в день выходит) о возможности употребления в пищу утиных яиц.

Этот весьма критический тон пронизывает всю книгу, невольно оставляя впечатление однобокости, предвзятости. Конечно, у Вильяма Васильевича были основания к этому, но неужели в 600-страничном повествовании не нашлось ни одной положительной фигуры, хотя бы из среды единомышленников автора. Тех, кто отстаивал те же идеи развития исконной русской кухни, тех, кто писал об уникальных национальных блюдах и их истории? Ведь вы читали о многих из них в наших предыдущих главах и немало увидите в последующих.