полная версия

полная версияПедагогическая поэма. Полная версия

– Здравствуй. Это… твои хлопцы?.. Да!.. Ну, идем!..

Знаменный салют оркестра, шелест пацаньих рук, пацаньи горячие очи, наши открытые души разложили мы, как ковер, перед гостем.

Горький пошел по рядам…

[15] Эпилог

Прошло семь лет. В общем все это было очень давно.

Но я теперь очень хорошо помню, помню до самого последнего движения тот день, когда на харьковском вокзале только что отошел поезд, увозивший Горького. Мысли наши и чувства еще стремились за поездом, еще пацаньи глаза искрились прощальной теплотой, а в моей душе стала на очередь маленькая «простая» операция. Во всю длину перрона протянулись горьковцы и дзержинцы, блестели трубы двух оркестров, верхушки двух знамен. У соседнего перрона готовился дачный на Рыжов. Журбин подошел ко мне:

– Горьковцев можно в вагоны?

– Да.

Мимо меня пробежали в вагоны колонисты, пронесли трубы. А вот и наше старое шелковое знамя, вышитое шелком. Через минуту во всех окнах поезда показались бутоньерки из пацанов и девчат. Они щурили на меня глаза и кричали:

– Антон Семенович, идите в наш вагон.

– А разве вы не поедете? Вы с коммунарами, да?

– А завтра к нам?

Я в то время был сильным человеком, и я улыбался пацанам. А когда ко мне подошел Журбин, я передал ему приказ, в котором было сказано, что вследствие моего ухода «в отпуск» заведование колонией передается Журбину.

Журбин растерянно посмотрел на приказ:

– Значит, конец?

– Конец, – сказал я.

– Так как же… – начал было Журбин, но кондуктор оглушил его своим свистком, и Журбин ничего не сказал, махнул рукой и ушел, отворачиваясь от окон вагонов.

Дачный поезд тронулся. Бутоньерки пацанов поплыли мимо меня, как на празднике. Они кричали «до свиданья» и шутя приподымали тюбетейки двумя пальцами. У последнего окна стоял Коротков. Он молча салютнул и улыбнулся.

Я вышел на площадь. Дзержинцы ожидали меня в строю. Я подал команду, и мы через город пошли в коммуну.

* * *В Куряже я больше не был.

С тех пор прошло семь советских лет, а это гораздо больше, чем, скажем, семь лет великороссийских. За это время наша страна прошла славный путь первой пятилетки, большую часть второй, за это время восточную равнину Европы научились уважать больше, чем за триста романовских лет. За это время выросли у наших людей новые мускулы и каким-то чудом ухитрилась вырасти новая наша интеллигенция.

Мои горьковцы тоже выросли и разбежались по всему советскому свету, для меня сейчас трудно их собрать даже в воображении. Никак не поймаешь инженера Задорова, зарывшегося в одной из грандиозных строек Туркменистана, не вызовешь на свидание врача Особой Дальневосточной Вершнева или врача в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и Зорень, на что уже пацаны, а и те улетели от меня, трепеща крыльями, только крылья у них теперь не прежние, не нежные крылья моей педагогической симпатии, а стальные крылья советских аэропланов. И Шелапутин не ошибался, когда утверждал, что он будет летчиком; в летчики выходит и Шурка Жевелий, не желая подражать старшему брату, выбравшему для себя штурманский путь в Арктике.

В свое время меня часто спрашивали залетавшие в колонию останки российской интеллигенции:

– Скажите, говорят, среди беспризорных много даровитых, творчески, так сказать, настроенных… Скажите, есть у вас писатели или художники?

Писатели у нас, конечно, были, были и художники, без этого народа ни один коллектив прожить не может, без них и стенной газеты не выпустишь. Но здесь я должен с прискорбием признаться: из горьковцев не вышли ни писатели, ни художники, и не потому не вышли, что таланта у них не хватило, а по другим причинам: захватили их стройки, монтажи, непривычная для россиянина и украинца новая блестящая никелем техника.

Не вышло и из Карабанова агронома, его горячее сердце так и не успокоилось после волнений молодости. Кончил он агрономический рабфак, но в институт не перешел, а сказал мне решительно:

– Хай ему, с тем хлеборобством! Не можу без пацанов буты. Сколько еще хороших хлопцев дурака валяет на свете, ого! Раз вы, Антон Семенович, в этом деле паробыли, так и мне не грех.

Так и пошел Семен Карабанов по пути соцвосовского подвига и не изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал Семену жребий труднее, чем всякому другому подвижнику. Женился Семен на черниговке, и вырос у них трехлетний сынок, такой же, как мать, черноглазый, такой же, как батько, жаркий. И этого сына среди бела дня зарезал один из воспитанников Семена, присланный в его дом «для трудных», больной человек, психопат, уже совершивший раньше подобное преступление. И после этого не дрогнул Семен и не бросил нашего дела, не скулил и не проклинал никого, только написал мне короткое письмо, в котором не столько прочитал, сколько увидел я стиснутые губы мужественного героя.

Не дошел до вуза и Белухин Матвей. Вдруг получил я от него письмо:

«Я нарочно это так сделал, Антон Семенович, не сказал вам ничего, уж вы простите меня за это, а только какой из меня инженер выйдет, когда я по душе моей есть военный. А теперь я в военной кавалерийской школе. Конечно, это я, прямо можно сказать, как свинья, поступил: рабфак бросил. Нехорошо как-то получилось. А только вы напишите мне письмо, а то, знаете, на душе как-то скребет».

Когда скребет на душе таких как Белухин, жить еще можно. И можно еще долго жить, если перед советскими эскадронами станут такие командиры, как Белухин. И я поверил в это еще крепче, когда приехал ко мне Матвей уже с кубиком,[269] высокий, сильный, готовый человек, без малейшей царапинки коммунистическая личность, «полный комплект».

И не только Матвей, приезжали и другие, всегда непривычно для меня взрослые люди: и Осадчий – технолог, и Мишка Овчаренко – шофер, и мелиоратор за Каспием Олег Огнев, и педагог Маруся Левченко, и вагоновожатый Сорока, и монтер Волохов, и слесарь Корыто, и мастер МТС Федоренко, и партийные деятели Алешка Волков, Денис Кудлатый и Волков Жорка, и с настоящим большевистским характером, по-прежнему чуткий Марк Шейнгауз, и многие, многие другие.

Но многих я и растерял за семь лет. Где-то в лошадином море завяз и не откликается Антон, где-то потерялись Бурун, жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец. Я не печалюсь об этом и не упрекаю этих людей в забывчивости. Жизнь наша слишком заполнена, а капризные чувства отцов и педагогов не всегда нужно помнить. Да и «технически» не соберешь всех. Сколько по горьковской только колонии прошло хлопцев и девчат, не названных здесь, но таких же живых, таких же знакомых и таких же друзей. После смерти горьковского коллектива прошло семь лет, и все они заполнены тем же неугомонным прибоем ребячьих рядов, их борьбой, поражениями и победами, и блеском знакомых глаз, и игрой знакомых улыбок.

Коллектив дзержинцев и сейчас живет полной жизнью, и об этой жизни можно написать десять тысяч поэм, и еще больше книг можно написать о других коллективах.

О коллективе в Советской стране будут писать книги, потому что Советская страна по преимуществу страна коллективов. Будут писать книги, и книги, конечно, более умные и живые, чем писали мои приятели – «олимпийцы», которые определяли коллектив так: «Коллектив есть группа взаимодействующих индивидов, совокупно реагирующих на те или иные раздражители».[270]

Меня всегда оскорбляли такие определения, ибо в них нет ничего человеческого. Колония полипов вполне удовлетворяет этому определению, но ни одно человеческое общество не согласится «совокупно реагировать» и ни один порядочный человек не согласится признать постановление нашей партии или декрет Совнаркома или, скажем, соседство Гитлера только «раздражителем». Нет, другие люди напишут новые слова о коллективе, и они прежде всего напишут о том, как коллектив нужно беречь, как нужно его воспитывать для борьбы и как нужно дорожить его счастливой жизнью.

Ибо коллективы, как и люди, могут умирать не только от старости, они могут погибать в полном развороте сил, надежд и мечты, их так же в течение одного дня могут задушить бактерии, как они могут задушить человека. И в будущих книгах напишут, какие порошки и дезинфекции нужно употреблять против этих бактерий. Уже и сейчас известно, что самая малая доза НКВД очень хорошо действует в подобных случаях. Я сам имел возможность видеть, как быстро издох профессор Чайкин, как только приблизился к нему уполномоченный ГПУ, как быстро сморщилась его ученая мантия, как отвалился от его головы позолоченный нимб и, звеня, покатился по полу, и как легко профессор обратился в обыкновенного библиотекаря. На мою долю выпало счастье наблюдать, как закопошился и начал расползаться «Олимп», спасаясь от едких порошков чекистской дезинфекции, как дрыгали сухие ножки отдельных козявок, как по дороге к щелям или к сырому углу они замирали без единой сентенции. Я не сожалел и не корчился от сострадания, ибо в это время я уже догадался: то, что я считал «Олимпом», было не что иное, как гнездо бактерий, несколько лет назад уничтожившее мою колонию.

Наша жизнь сильнее бактерий. Пусть умер горьковский коллектив, пусть на его месте, на вековых площадках Куряжа, пытались зародиться новые коллективы, пусть много этих зародышей на отравленной почве погибли, – коллектив горьковцев не умер бесследно. Не только люди живут в потомстве, есть потомство и у коллективов, и дети их живут красивее, богаче и счастливее отцов.

* * *Только пятьдесят пацанов-горьковцев пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой полный комплект коллективных находок, традиций и приспособлений, целый ассортимент жизненной техники, молодой техники освобожденного от барина человека. И на здоровой новой почве, окруженная заботой чекистов, каждый день поддержанная их энергией, опытом, смелостью и талантом, коммуна выросла в коллектив ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы «исправления человека».

Семь лет жизни дзержинцев – это тоже семь лет борьбы, семь лет больших напряжений.

И так же, как когда-то у горьковцев, каждый наш день был счастливым днем, так же быстро катились мы по стальным гладким рельсам, так же играли над нами радуги нашей заботы, так же упирались в небо прожекторы нашей мечты.

Давно, давно забыты, разломаны, сожжены в кочегарке фанерные цехи Соломона Борисовича. И самого Соломона Борисовича заменил десяток инженеров, из которых многие стоят того, чтобы их имена назывались среди многих достойных имен в Союзе.

Еще в тридцать первом году построили коммунары свой первый завод – завод электроинструмента. В светлом высоком зале, украшенном цветами и портретами, встали десятки хитрейших станков: «Вандереры», «Самсон Верке», «Гильдемейстеры», «Рейнекеры», «Мараты». Не трусики и не кроватные углы уже выходят из рук коммунаров, а изящные сложные машинки, в которых сотни деталей и «дышит интеграл».

И дыхание интеграла так же волнует и возбуждает коммунарское общество, как давно когда-то волновали нас бураки, симментальские коровы, «Чемберлены», «Васильи Васильевичи» и «Молодцы».

Когда выпустили в сборном цехе большую сверлилку «ФД-3»[271] и поставили ее на пробный стол, давно возмужавший Васька Алексеев включил ток, и два десятка голов, инженерских, коммунарских, рабочих, с тревогой склонились над ее жужжанием, главный инженер Горбунов сказал с тоской:

– Искрит…

– Искрит, проклятая! – сказал Васька.

Скрывая под улыбками печаль, потащили сверлилку снова в цех, три дня разбирали, проверяли, орудовали радикалами и логарифмами, шелестели чертежами. Шагали по чертежам циркульные ноги, чуткие шлифовальные «Келенбергеры» снимали с деталей последние полусотки, чуткие пальцы пацанов осторожно собирали самые нежные части, чуткие их производственные души с тревогой ожидали новой пробы.

Через три дня снова поставили «ФД-3» на пробный стол, снова два десятка голов склонились над ней, и снова главный инженер Горбунов сказал с тоской:

– Искрит…

– Искрит, дрянь! – сказал Васька Алексеев.

– Американка не искрила, – завистливо вспомнил Горбунов.

– Не искрила, – вспомнил и Васька.

– Да, не искрила, – подтвердил еще один инженер.

– Конечно, не искрила! – сказали все пацаны, не зная, на кого обижаться: на себя, на станки, на сомнительную сталь номер четыре, на сборщиков коллектора, пацанов или на девчат, обмотчиц якоря, или на одного главного инженера Горбунова.

А из-за толпы ребят поднялся на цыпочки, показал всем рыжую веснушчатую физиономию Тимка Одарюк, прикрыл глаза вздрагивающими веками, покраснел и сказал:

– Американская точь-в-точь искрила.

– Откуда ты знаешь?

– Я помню, как пускали. И должна искрить, потому вентилятор здесь такой.

Американку давно разобрали на образцы, давно растащили по конструкторским столам.

Не поверили Тимке, снова потащили сверлилку в цех, снова заработали над ней мозги, станки и нервы. В коллективе заметно повысилась температура, в спальнях, в клубах, в классах поселилось беспокойство.

Вокруг Одарюка целая партия сторонников:

– Наши, конечно, дрейфят, потому что первая машинка. А только американки искрят еще больше.

– Нет!

– Искрят!

– Нет!

– Искрят!

И наконец не выдержали наши нервы. Послали в Москву, ахнули поклоном старшим:

– Дайте одну «Блек и Деккер»![272]

Дали.

Привезли американку в коммуну, поставили на пробный стол. Уже не два десятка голов склонились над столом, а над всем цехом склонились триста коммунарских тревог. Побледневший Васька включил ток, затаили дыхание инженеры. И на фоне жужжания машинки неожиданно громко сказал Тимка Одарюк:

– Ну вот, говорил же я…

И в тот же момент поднялся над коммуной облегченный вздох и улетел к небесам, а на его месте закружились торжествующие рожицы и улыбки:

– Тимка правду говорил!

Давно мы забыли об этом взволнованном дне, потому что давно машинки выходят по пятьдесят штук в день и давно перестали искрить, ибо хотя и правду говорил Тимка, но была еще другая правда – в дыхании интеграла и в голове у главного инженера Горбунова:

– Не должна искрить!

Забыли обо всем этом потому, что набежали новые дела, и прожекторы нашей мечты осветили новые площадки неба.

В 1932 году было сказано в коммуне:

– Будем делать «лейки»![273]

Это сказал Броневой[274]. Броневой – чекист, революционер и рабочий, а не инженер, и не оптик, и не фотоконструктор. И другие чекисты, революционеры и большевики, сказали:

– Пусть коммунары делают «лейки»!

Коммунары в эти моменты не волновались:

– «Лейки»? Конечно, будем делать «лейки»!

Но сотни людей, инженеров, оптиков, конструкторов ответили:

– «Лейки»? Что вы! Ха-ха…

И началась новая борьба, сложнейшая советская операция, каких много прошло в эти годы в нашем Отечестве. В этой борьбе тысячи разных дыханий, полетов мысли, полетов на советских самолетах, чертежей, опытов, лабораторной молчаливой литургии, строительной кирпичной пыли и… атак, повторных, еще раз повторенных атак, отчаянно упорных ударов коммунарских рядов в цехах, потрясенных прорывом. А вокруг те же вздохи сомнений, те же прищуренные стекла очков:

– «Лейки»? Мальчики? Линзы с точностью до микрона? Хе-хе!

Но уже пятьсот мальчиков и девчат бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую среду допусков, сферических аберраций и оптических кривых, смеясь, оглянулись на чекистов, на спокойное лицо Броневого:

– Ничего, пацаны, не бойтесь, – сказал Броневой.

– А мы разве боимся? Нет…

Развернулся в коммуне блестящий, красивый завод «ФЭДов», окруженный цветами, асфальтом, фонтанами, настоящий советский завод. «ФЭДы», конечно, не сразу вышли хорошими, и первые потребители наши, конечно, обижались. И тогда снова в последний раз пропищали сомнения:

– Мы же говорили! Как это можно! Беспризорные! Хи-хи.

Но это прошло. На днях коммунары положили на стол наркома[275] десятитысячный «ФЭД», безгрешную изящную машинку.

Много уже прошло, и много уже забывается. Уже не знают коммунары, что это значит, «сучить дратву». Токари, револьверщики, лекальщики до 7-го разряда, мастера, начальники цехов, знающие, образованные люди, они не имеют ни времени, ни свободной души, чтобы вспоминать о дратве, разве из-под какой-нибудь захолустной подворотни отсыревший старосветский потомок олимпийцев вякнет спросонок:

– Э… э… как же это? «ФЭД»! Почему «ФЭД»? А как же политехнизация?

Он даже начинает шуршать какими-то брошюрами, которые сам написал и в которых доказывает, что политехническая школа – это значит полное невежество во всех областях техники. Но никто на него уже не обращает внимания, ибо на него жаль истратить даже баночку далматского порошка.

Давно забылся и первобытный героизм, блатной язык и другие отрыжки. Каждую весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много десятков их уже подходят к окончанию вуза: будущие инженеры, врачи, историки, геологи, летчики, судостроители, радисты, педагоги, музыканты, актеры, певцы. Каждое лето собирается эта интеллигенция в гости к своим рабочим братьям: токарям, револьверщикам, фрезеровщикам, лекальщикам, и тогда – начинается поход. Ежегодный летний поход – это новая традиция. Много тысяч километров прошли коммунарские колонны, по-прежнему по шести в ряд, как всегда, со знаменем впереди и знаменитым своим оркестром. Прошли Крым, Волгу, Кавказ, побывали в Одессе, Москве, Баку, Тифлисе, много видели, многому научились.

Но и в коммуне, и в летнем походе, на всех исторических ступенях коммуны, в дни, когда «искрит», и в дни, когда тихо плещется трудовая жизнь коммунаров, то и дело выбегает на крыльцо круглоголовый, ясноокий пацан, подымает сигналку к небу и играет короткий сигнал «сбор командиров». И так же, как давно, рассаживаются командиры под стенами, стоят в дверях любители, сидят на полу пацаны. И так же ехидно-серьезный ССК говорит очередному неудачнику:

– Выйди на середину!.. Стань смирно и давай объяснение, как и что!

И так же бывают разные случаи, так же иногда топорщатся характеры, и так же временами, как в улье, тревожно гудит коллектив и бросается в опасное место. И все такой же трудной и хитрой остается наука педагогика.

Но уже легче. Далекий, далекий мой первый горьковский день, полный позора и немощи, кажется мне теперь маленькой-маленькой картинкой в узеньком стеклышке праздничной панорамы. Уже легче. Уже во многих местах Советского Союза завязались крепкие узлы серьезного педагогического дела, уже последние удары наносит партия по последним гнездам бактерий, по последним очагам разболтанного, деморализованного детства.

И, может быть, очень скоро у нас перестанут писать «педагогические поэмы», а напишут простую деловую книжку: «Методика советского воспитания».[276]

Харьков, 1925–1935 гг.* * *

Невская Светлана Сергеевна – доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования (РАО)».

В системе РАО (ранее АПН СССР) работает с 1974 года. Является крупнейшим специалистом по изучению и популяризации педагогического наследия Антона Семеновича Макаренко. Занимается научно-исследовательской работой по данному направлению с 1978 года, защитив кандидатскую (1988) и докторскую (2006) диссертации. С 1983 по 1986 год принимала активное участие в подготовке Педагогического собрания сочинений А. С. Макаренко, за что получила Благодарность Президиума АПН СССР.

С 1992 по 1998 г. руководила научной группой по изучению наследия А. С. Макаренко в Институте развития личности РАО и выпустила 19 выпусков серии «Неизвестный Макаренко». В 1987–1990 годах была научным консультантом по подготовке к изданию на немецком языке первых 5 томов Педагогических сочинений А. С. Макаренко (ГДР, Берлин, издательство «Volk und Wissen»). С 1989 года сотрудничала с лабораторией «Макаренко-реферат» Центра сравнительной педагогики Марбургского университета (ФРГ). Практическим результатом совместной деятельности стали следующие публикации: «Переписка А. С. Макаренко с М. Горьким» (Марбург, 1990, на русском и немецком языках); «“Ты научила меня плакать…” (переписка А. С. Макаренко с женой. 1927–1939)» в 2 т. (Москва, 1994); «Переписка А. С. Макаренко с двумя читательницами (1938–1939)» (Марбург, 1995, на русском и немецком языках); «Переписка Г. С. и А. С. Макаренко с сыном (1927–1939)» (Марбург, 2001).

Невская С. С. имеет более 150 публикаций. Наибольшую популярность получили: монография «Гражданское воспитание личности в творчестве А. С. Макаренко» (М.: Академический проект, 2006), «Неизвестные страницы жизни педагога-писателя А. С. Макаренко: трудная дорога в Москву» (2011); «Формирование самосознания воспитанников в процессе стимулирования трудовой деятельности (2012); «А. С. Макаренко о воспитании детей в семье» (2012); «Проблема самосознания личности в педагогике А. С. Макаренко. (Психологическое время личности)» (2017) и др. С. С. Невской были восстановлены и изданы тексты произведений А. С. Макаренко: «Педагогическая поэма» (2003, переиздание – 2014, 2016) и «Флаги на башнях» (2014).

В настоящее время Невская С. С. является председателем секции А. С. Макаренко Педагогического общества России, членом правления Международной и Российской макаренковской ассоциаций. В 2006 году награждена медалью А. С. Макаренко, в 2015 году – медалью Российской академии образования имени М. Н. Скаткина.

Страницы жизни и педагогической деятельности А. С. Макаренко (1888–1939). Фотоочерк[277]

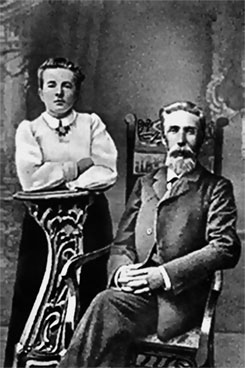

1. Родители Антона Семеновича: Татьяна Михайловна и Семен Григорьевич Макаренко. 1913 г.

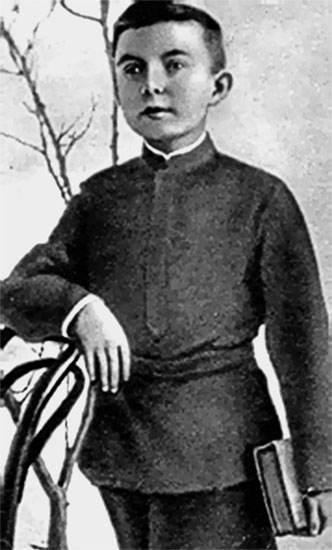

2. Антон Макаренко – школьник. 1901 г.

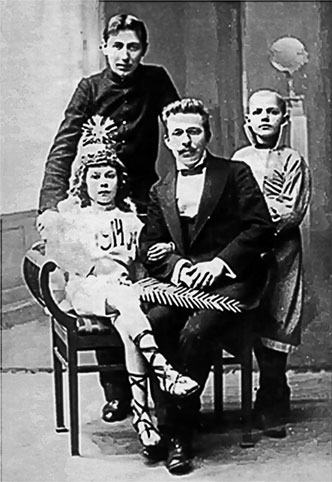

3. Слева направо: мать А. С. – Татьяна Михайловна Макаренко с дочерью Наташей на коленях, сестра Татьяны Михайловны – Пелагея Михайловна, Александра Семеновна (старшая сестра А. С.), отец А. С. – Семен Григорьевич Макаренко с сыном Антоном, муж Пелагеи Михайловны с сыном Василием. 1894 г.

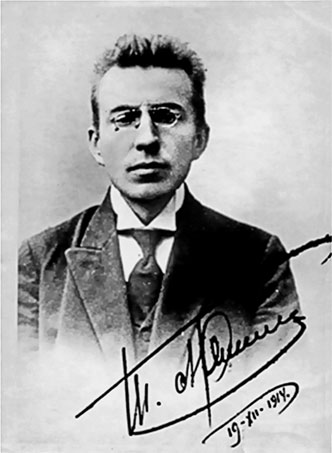

4. Антон Семенович. 1909 г.

5. А. С. Макаренко с учениками. Крюков. 1905–1906 гг.

6. А. С. Макаренко с учителями и ученицами Крюковского высшего железнодорожного училища. 1910–1911 гг.

7. Рисунок А. С. Макаренко. Дочь врача Димары – Инга. 1911 г.

8. Скрипка, на которой играл А. С. Макаренко.

9. А. С. Макаренко (сидит) с братом Виталием Семеновичем и учащимися Долинского железнодорожного училища. Празднование нового 1914 года.

10. А. С. Макаренко – студент Полтавского учительского института (1914–1917 гг). Фото 1914 г.

11. Слева направо: Н. Е. Кислова, Е. Ф. Григорович, А. С. Макаренко. Кременчуг. 1911 г.