Полная версия

Первый Апокриф

Первый Апокриф

Артур Азатович Григорян

© Артур Азатович Григорян, 2018

ISBN 978-5-4493-2514-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Артур Григорян

ПЕРВЫЙ АПОКРИФ

Он так и не узнает, что спустя годы его назовут Спасителем, Помазанником, Богом. В эти последние минуты, в ожидании неотвратимого, непознаваемого, он пытается осмыслить свой земной путь, поднявший его на Голгофу. Это исповедь на пороге смерти, это Первый Апокриф от рабби Йехошуа Бар-Йосэфа из городка Нацрат, что в Ха-Галиле.

Пролог. Геташен1

Мотор чихнул разок, глухо откашлялся, прочистив механическое горло, и, наконец, ровно и мощно загудел. Вертолёт подобрался, как на низком старте.

– Вуй, астуц2! – мелким стежком перекрестилась ближайшая старушка и, развернув сухонькую кисть, наложила крёстное знамение на внутреннюю обшивку. Она ещё что-то добавила, мелкой рябью замутив изюмину лица, наверное, какой-то соответствующий случаю оберег, но грохот авиатурбин и свист рассекающих воздух лопастей, быстро набрав разгон, заполнил все частоты эфира.

Я облокотился на объёмистые тюки поклажи и повернулся к тусклому пятну иллюминатора, намереваясь, за неимением камеры, запечатлеть полет в анналах памяти.

Ну всё, оторвались! Следующая станция – Геташен! Полоса земли косо ушла вниз и взагиб, мелькнули разлапистые стрекозябры соседних вертолётов, и навалилось дымчатое, с прожилками облаков, небо. Набрав высоту, машина выровнялась, легла на курс; земля всплыла в нижние этажи заоконной панорамы.

Я с детства неровно дышу к картам. Градация высот, магия пространств и каббалистика условных обозначений завораживают меня. Страницы атласов – что порталы в иной мир, в мой личный, приватный Neverland, где можно воевать и путешествовать под любым обличьем. В семье пеняли на гены (отец был учителем географии, хотя таковым почти и не поработал, рано продвинувшись по партийной линии), и теперь, прильнув к мутному стеклу в немом восхищении, я инстинктивно пытался угадать и наложить реальный мир с высоты птичьего полета на испещрённые топографическими козявками схемы, вдоль и поперёк заюзанные детскими войнушками и виртуальными путешествиями.

Внизу перекатывались волны гор, раскрашенные проплешинами деревень и опоясанные путами дорог. Вот промелькнули белёсые червячки ледников на отрогах самого высокого хребта, не таявшие даже в жаркие летние месяцы, а за ними блеснуло стальное лезвие Севана3. Мы пролетали над южной оконечностью озера; противоположный берег, стремительно надвигающийся – уже граница того обмылка, что остался от Армении. Дальше простираются земли, когда-то тоже бывшие ею, где ещё совсем недавно, особенно в горных и труднодоступных селениях, слышна была армянская речь. Недавно, но уже «была». Десятки опустевших деревень, разрушенные и испоганенные церкви, толпы беженцев… Кто ждал, что пробудившийся призрак извечного врага вновь, в несчётный раз, накроет тенью исстрадавшийся народ мой? Лишь несколько упрямых островков посреди вспенившегося тюркского моря ещё цепляются за эту землю, вгрызаются в неё зубами и стоят насмерть. Надолго ли? Туда и летим, в один из этих осколков.

Всё имеет свой конец, и полёт наш тоже не исключение. Приземлились, выгрузились – а меня уже ждут. Шутка ли? Новый доктор приехал! Почётный эскорт в лице фельдшера по имени Татул (классический типаж бородача-ополченца) закинул мои вещи в старенький, раздолбанный УАЗик, и мы рванули, озонируя хрустальный горный воздух клубами выхлопов. Редкая по ухабистости дорога выдалась, надо признаться. Оценил, взбодрился телесами.

В деревенской больнице, переоборудованной под военные нужды, лежали несколько раненых разной степени тяжести – фидаинов4 да селян. Обойдя с начальником госпиталя – немолодым уже местным уроженцем – нехитрое больничное хозяйство и беглым взглядом оценив условия работы на ближайшие месяцы, я вернулся в ординаторскую, куда до поры до времени скинул вещи. Пока производился обход, Татул, с которым мы приехали – как оказалось, молодой ветврач из Апарана5, исполнявший обязанности фельдшера и помощника широкого профиля (широта его профиля особенно бросалась в глаза под определенным ракурсом), договорился насчет моего размещения. Село раньше было весьма густонаселённым, но после начала необъявленной войны, когда часть народа съехала, многие дома пустовали и использовались для военных, хозяйственных нужд или, как в моём случае, для размещения добровольцев.

Закинув видавший виды рюкзак за плечи и по-братски разделив с Татулом, взявшимся меня сопровождать к моему биваку, оставшуюся ручную кладь, я углубился в лабиринт тропинок и переулков. Да, Геташен был создан для пеших прогулок! Из тряского окна УАЗика я не уловил и сотой доли его колорита, что теперь поглощал с жадностью оголодавшего по пасторальным красотам жителя хрущёвки из спального района.

Село широкой полосой растянулось по котловине меж грядами невысоких гор под шумный аккомпанемент порожистого Кюрака6. Дома попадались все больше добротные, внушительные, иные не без претензии на вкус. Перейдя звонкоголосую речку по мостику с деревянным настилом, сквозь прохудившиеся доски которого просвечивала его проржавевшая анатомия, мы одолели подъём по кривоколенной улочке, поминутно перемахивая через ручей посередине. Минут через пятнадцать миновали шикарный особняк с деревянными колоннами редкой красоты. Капители их широкой дельтой разветвлялись чуть ли не с середины высоты, почти смыкаясь наверху эдакими арками. Немного дальше высилась церковь – бескупольная средневековая базилика, довольно внушительная, но без архитектурных изысков. Лишь узкие арочные окна оживляли её аскетичный фасад, да солнечные часы на освещённом торце неубедительно претендовали на статус декора. Прямо под стеной насупил строгий портик родник – ниша с каменной чашей, из отбитого края которой пробивалась наискось струйка. Вход был завешан потемневшими деревянными воротами.

Дом священника Терунц-тон.

Терунц-тон.

Я притормозил, чтобы лучше рассмотреть церковь и соседний особнячок. Татул же, воспользовавшись паузой, достал сигарету и присел на каменную плиту, глубоко увязшую в рыхлой почве. Над нами, напротив церковных ворот, широко раскинула ветви гигантская шелковица, густо усеяв всё подножие перезрелыми тутовыми ягодами. В тени дерева, у невысокой ограды, выглядывая из зелени, подмигивал нам белёсый хачкар7, а ажурный узор бликов света, пробивающегося сквозь мозаику листвы, перекликался с затейливой резьбой по камню.

– Ещё успеешь насмотреться, доктор, мы уже почти пришли. Осталось только этот последний подъём преодолеть, и вон там, на пригорке, твой дом видать.

– А что это за палаты рядом с церковью?

– Я вроде слышал, что священника тутошнего. Его так и называют, Терунц тон8.

– Разве церковь действующая?

– Да нет, конечно. Тут ещё в царское время священник жил, вот по старой памяти и называют по сию пору. Только тут уже не живёт никто.

– А там, где я буду жить, кто живёт?

– Тоже никого. Вся молодёжь ещё до войны разъехалась кто куда, жили только старики, да и они то ли съехали, то ли померли. Про них уже несколько лет как ни слуху ни духу, и дом пустой. Так что обживайся, мешать никто не будет.

– А ну как хозяева приедут?

– И что? Думаешь, они не обрадуются, что у них в доме доктор живёт? Все мы одно дело делаем, так что ежели они и прилетят, то и им работёнка найдётся. Только никто не приедет. Тяжко тут, мало кто готов остаться воевать.

Татул докурил, вжал окурок в плиту, на которой устроился, и щелчком отправил его подальше в высокую траву, заставив меня поморщиться. Всегда коробила свобода мусорить где попало, столь характерная для многих моих соотечественников. Словно пытаясь восстановить нарушенный баланс, я поковырял в месте, где была потушена сигарета, как бы очищая белёсую поверхность от незваного табачного пепла. Только сейчас я обратил внимание, что плита цветом и фактурой напоминала спрятавшийся невдалеке хачкар.

– Ну-ка, помоги мне, – деловито предложил я Татулу, нащупывая пальцами шероховатости вдоль ребра блока.

Повозившись вдвоем минут десять и измазав руки в жирной земле, мы оторвали глубоко зарывшуюся в почву плиту от влажного ложа и поставили её на попа, окатив солнцем семейство дождевых червей, приветствовавших нас яростными коленцами. Татул сначала было скривился скептически, но потом сам загорелся и, после того как плита прислонилась к ограде, сделал несколько пробежек к роднику, пригоршнями, а потом и выуженной из рюкзака чашкой поливая её замшелый фасад. Наконец нашему взору предстал ещё один хачкар в пару к тому, первому, который удивлённо наблюдал за нашей суетой из своего убежища, моргая тенью волнующейся на лёгком ветру листвы.

На нас испуганно смотрели два тоненьких, хрупких, каких-то девичьих креста, стоявших рядом на одном хачкаре – будто дети, взявшиеся за руки. Нижняя часть откололась и находилась тут же, неподалёку, словно какой-то изверг перебил ноги деткам, оставив их песню недопетой. Он ещё был мокрым и грязным, ещё не вся земля, забившаяся в поры узора, отлила разводами по его изысканному лицу, но уже сейчас можно было оценить красоту и изящество рисунка – каменной вязи столь редкого для хачкаров парного креста молочно-белого оттенка.

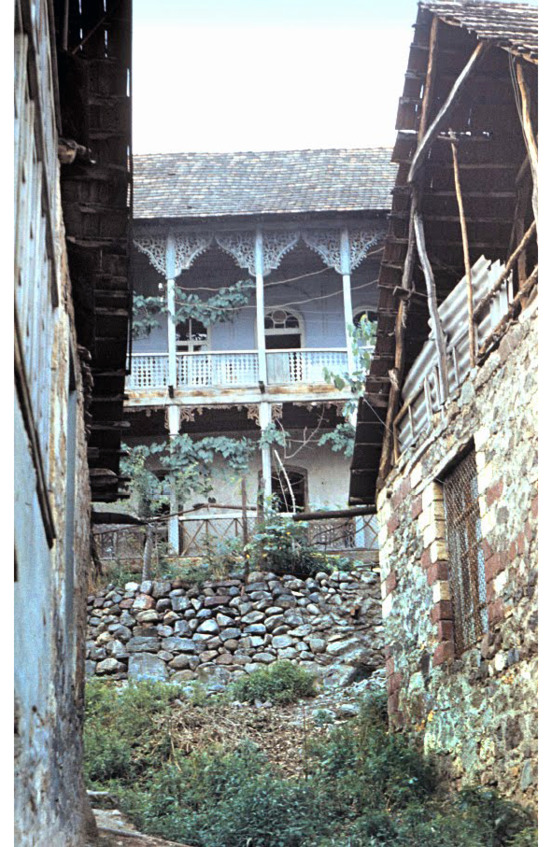

Полюбовавшись на спасённую святыню, мы опять потянулись по дороге. Едва обогнули угол церкви, как Татул обратил моё внимание на появившийся слева на пригорке открытый балкон, возвышающийся над глухой, циклопической кладки, стеной из круглых булыжников метров пяти высотой.

– Вон твои хоромы. Говорю же – рукой подать.

Я с любопытством новосёла присмотрелся к своим «хоромам». Признаться, после всех палат, мимо которых мы успели проследовать, дом не произвёл впечатления. Ни яркостью красок, ни размерами он не отличался. Ещё пара минут подъёма, разворот на сто восемьдесят – и вот мы уже идём вдоль стены, которая тянется в гору, теряя в высоте. Когда же булыжная кладка, наконец, сравнялась с дорогой, мы завернули к покосившимся деревянным воротам (на местном диалекте «дрбаза»), стоявшим торцом. Перед ними был пятачок площадки со свежим бельмом коровьей лепешки, затенённой виноградной лозой по навесу. Татул, гремя связкой, поколдовал с висячим замком калитки, распахнул её, и мы прошли внутрь.

Тропинка пылила между засохшим малинником по правую руку и невысокой, по грудь, насыпью слева, выложенной аккуратной булыжной кладкой по фасаду. Над ней, насупив набухшие плодами ветки, уныло клонились сливы в томлении невостребованности, а меж кривыми их стволами виднелись руины ульев – осколки некогда процветавшей пчелиной государственности. Интересно, приносит ли кто-либо из чудом выживших потомков пыльцу памяти на могилки погибших цариц?

Сам дом был какой-то пожилой, из «раньшего времени», как говаривал старина Паниковский, но, несмотря на относительную ветхость, выглядел элегантно и как-то удивительно натурально – словно благородный представитель обедневшего рода в поношенной одежде со следами былого благополучия, случайно затесавшийся в толпу напыщенных нуворишей. Первое ощущение досады сменилось симпатией к его неброскому очарованию антикварной старины, которую бронзовой чеканке придаёт патина.

Дом семьи Епископосян.

Тропинка заканчивалась небольшой площадкой, некогда зацементированной, а теперь изъеденной коростой и островками упрямой зелени, за которой была открытая веранда по периметру дома. Над нею нависала щербатая черепичная крыша, поддерживаемая рядом деревянных колонн, увенчанных резными капителями в псевдомавританском стиле – попроще, конечно, чем у Терунц тона. Когда-то белая, но сильно облупленная и покосившаяся дверь в дом была также закрыта. Татул открыл и её, и мы прошли внутрь, скинув вещи на тахту в комнате.

– Ну, доктор, располагайся, обживайся, вот тебе ключи. Завтра привезу баллон с газом, привинтим к плите – готовить сможешь. А пока – во дворе очаг есть, ну и дров целый малинник, жги – не хочу.

Я поблагодарил Татула, и он, пообещав завтра зайти с утра проводить до больницы, ушёл, оставив меня одного.

Я молча стоял в темноте, прислушиваясь к собственному дыханию. Незаметно подкралось и вдруг накрыло ощущение одиночества и покинутости. Я чувствовал, что неуместен в самодостаточной тишине дома. Нарушить её своим голосом, чужим для этих стен, казалось таким же невозможным, как расписать пульку в музее или врубить попсу в склепе. Но выбора нет: придётся принять гнёт неизбежного новоселья, притереться к совершенно чужим вещам, страдать от бессонницы на этой тахте. Полумрак и сырость нагнетали хандру, и я поспешил выйти на балкон, распахнув все двери и окна, надеясь заместить настороженную атмосферу свежестью и ароматом июльского вечера.

Вся деревня, лежащая в котловине Кюрака, расстилалась словно с амфитеатра вплоть до крайних домов, усыпавших подножие горы, зелёные склоны которой, перемежаясь скальными породами, заканчивались лесистой шапкой. Гора тянулась по обе стороны зелёным гребнем; но если влево он уплощался, а лес редел, разрываясь островками, то вправо, напротив, склоны поднимались выше, лесная шапка становилась сплошным покровом и терялась в далёкой дымке, где, как я знал, прячется местная жемчужина – озеро Гёк-Гёль9. Над этой частью хребта, в самом правом углу открывающейся панорамы, растворив подножие в небесной сини, зависла седая шапка Кяпаза10.

Панорама Геташена до войны.

Горы Мрав в окрестностях Геташена.

Внизу, в микроскопическом разрыве меж нагромождением домов, уместился угол моста с весёлым язычком реки. Склон, спускающийся к реке, прятался под мозаикой черепичных крыш. Церковь, стоявшая справа, была настолько ниже по уровню основания, что её кровля шла вровень с дорогой, идущей под стеной моего дома. Левее широко и надменно, с полным осознанием своей неотразимости, развернулась колоннада дома священника, за которым устремлялся в небо гигантский чинар11. Прямо под стеной бил родник, выведенный из ржавой трубы, и вода, весело журча, уходила вниз, к церкви, через буйные заросли крапивы. Сотни ласточек гроздями усеяли окрестные провода и крыши.

Налюбовавшись вволю на эту красоту, которая меньше всего вязалась с реалиями войны, я вернулся в дом. Пожалуй, о нём надо рассказать подробнее.

За вычетом прихожей и чулана, на нижнем этаже было всего две жилых комнаты. Обе они окнами выходили на веранду, одна – в сторону двора и малинника, другая – в сторону горы. Сунулся я было и на верхний этаж, но он был весь заставлен старыми ульями, вощёными рамками да прочей пасечной белибердой.

В первой комнате стояла древняя тахта, заваленная подушками свалявшихся неаппетитных цветов, стол, кровать, над которой висел характерный совковый гобелен – олени на водопое, фасад печи цвета воронёной стали во всю высоту стены со множеством непонятных отсеков, расхристанный остов гардероба с покосившимися дверями, но без задней стенки, и, пожалуй, всё.

Больше меня привлекла вторая комната – что-то вроде спальни, зарешёченные окна которой выходили на заднюю половину балкона с видом на гору. Между окнами, на желтоватой отштукатуренной стене, ощерившейся ухмылкой диагональной трещины, висел коллаж старых семейных фотографий в массивной раме, как принято в патриархальных деревенских домах. Центр занимала большая старинная фотография молодого красавца с закрученными усами в высокой папахе и черкеске. Её по периметру окружали с десяток снимков поменьше, таких же лохматых годов, на которых уместились другие представители рода.

Семейный коллаж.

Под коллажем стоял изящный туалетный столик, тоже старинный, на высоких резных ножках в виде виноградной лозы, увешанной спелыми гроздьями. Правую и левую стены подпирали старые скрипучие кровати с пузырьками света в круглых набалдашниках. В дальнем углу, под низким окном, красовалась весьма изящная швейная машинка с ножным приводом. Моему удивлению не было предела, когда на её чёрной, чуть облупленной лакированной подставке я прочёл SINGER12 и дату 1898. Раритет, однако. Наконец, слева, у двери, стоял покосившийся, словно страдающий сколиозом, старинный комод – весь в дореволюционных вензелях, с помятыми железными углами.

Интересно, где они сейчас – наследники и потомки? Ведь тут, в этом старом родовом гнезде, в тех же фотографиях, смотрящих на меня со стены, находятся их истоки. Всё это оставлено – быть может, навсегда; и я – непрошеный, в общем-то, гость, становлюсь последним свидетелем гибели этих корней. Я чувствовал себя героем «Марсианских рассказов» Брэдбери, наблюдающим последние дни неземной цивилизации с сентиментальным привкусом сопричастности.

Как оказалось, самое интересное меня ждало внутри комода. На моё счастье, он не был заперт, и содержимое его ящиков пролило некоторый свет на бывших хозяев, их историю.

А с домом мы поладили. Он ещё какое-то время настороженно присматривался ко мне, принюхивался, перепрятывая ночами свой стариковский скарб по углам и сусекам, шаркая иссохшимися половицами да скрипя разболтавшимися створками дверей. Но это поначалу. Недели не прошло, и он притёрся к моему присутствию, доверился, и мало-помалу, шаг за шагом, впустил меня в свой бережно и чутко хранимый мир, в святая святых.

Однако же вернёмся к комоду. Поверху он был задрапирован ажурной рукотворной скатертью. Два старинных литых подсвечника с оплывшими огарками самодельных свечек были водружены на потрёпанные книги по пчеловодству. Пристенный угол подпирала мутная, потрескавшаяся икона, на которой, наперекор бликам и разводам, можно было ещё угадать контуры Богородицы с младенцем.

Ниже было три ящика во всю ширину комода. Верхний был доверху заполнен разноформатными фотографиями, лежащими в нескольких стопках, завёрнутых в пожелтевшие газеты периода развитого социализма.

Ближайшие две стопки содержали относительно недавние снимки, судя по датировкам – хрущёвских годов и более поздние. На тыльной стороне большинства из них аккуратно и убористо были написаны имена и даже степень родства с писавшим – как я понял, последним хозяином, что позволило мне не просто смотреть на безымянные лики, но и укладывать в некое подобие генеалогического древа. Так, я уже знал, что фамилия хозяев была Епископосян. Судя по обилию фотографий, он был довольно большим даже для того времени, когда многодетность была нормой среди армян. Судьба раскидала потомков по всей стране: там были, кроме местных фотографий, также кировабадские и бакинские, ереванские и тифлисские, даже московские и махачкалинские, и ещё из многих других мест без каких-либо опознавательных знаков.

Пересмотрев первую группу снимков и аккуратно сложив обратно, я перешёл к средней стопке, тоже отдельно собранной и завёрнутой в пожелтевший газетный листок времён царя Гороха. Это оказались довоенные и ранние послевоенные фотографии – где-то до конца пятидесятых годов, и их было относительно немного. На тонкой некачественной бумаге, некоторые помятые и даже порванные, они наглядно живописали крестьянский быт хозяев. Не имитация, не режиссёрская отретушированная постановка – подлинные исторические хроники, настолько разнящиеся от моего представления о том времени, насколько фильмы «Чапаев», или там, скажем, «Неуловимые мстители» отличаются от реалий и ужасов Гражданской войны. Не то чтобы на фотографиях были ужасы – нет, они скорее поражали пронзительной, безыскусной искренностью.

Вот деревенский класс, в котором училась одна из девочек. Простые, если не сказать убогие, одежды не по росту и не по размеру, грубые туфли, домотканые жакеты и шали, обветренные худенькие лица, и на этом фоне глаза, живые и умные глаза детей.

А вот фотография двух девочек, стоящих здесь же, во дворе около малинника. Погодки и, похоже, сёстры, может быть двоюродные, они застенчиво стоят, взявшись за руки в постановочной позе и смотрят в камеру – одна исподлобья, другая прямо и как-то вдохновенно. Детские косички торчат вразнобой; лет им по пять-шесть. У снимка отодрана нижняя часть, словно какой-то изверг обезножил их, и вся композиция до боли напоминает наш спасённый хачкар. Этих девочек я уже свободно могу узнать и на фотографиях из класса. Вот ещё одна, и ещё. А вот они же с родителями и бабушкой. Позади фотографии читаю их имена: Ева и Соня, и словно представляюсь сам. Будем знакомы. Простите, что потревожил ваш покой.

Ещё и ещё фотографии. Страницы истории этого рода с такой звучной и редкой фамилией раскрываются передо мной в череде снимков: всё генеалогическое древо с многочисленными ответвлениями, как лента киноплёнки в обратном порядке.

Наконец я перешёл к самой дальней стопке, которая была не в пример больше по формату. Она лежала не просто завёрнутая в газеты, а ещё и повязанная ветхой бечёвкой, разрезав которую, я раскрыл эти бесценные реликвии.

Там хранились студийные работы, великолепно исполненные профессионалами на толстой мелованной бумаге того особо выразительного цвета сепии, характерного для дореволюционных фотографий. По краям их обрамляли вензеля и витиеватые надписи со смешными «ять» и твёрдыми знаками, обрубающими концовки. Только там, на этих снимках я увидел того, кто смотрел на меня со стены, и смог узнать его имя: Михаил. Похоже, он был главой семьи до революции, потому как самые поздние снимки датировались 1914 годом; но, судя по тому что на последующих его уже не было, этой черты – роковой как для Российской империи, так и для армян – он, скорее всего, не переступил. Какая трагедия произошла в этой семье, с какими потерями она вышла из горнила гражданской смуты, можно было только гадать. Фотографии об этом молчали.

Он, Михаил, был на многих снимках – и отдельно, и с разными другими людьми, о которых также можно было прочитать. Вот он с молодым офицером Императорской армии, черты которого по-родственному схожи с его собственными. Надпись позади фотографии гласила, что это брат Михаила – Егиш.

Вот тот же Михаил с женой. Постановочный студийный снимок, семейная фотография: Михаил сидит на стуле, а жена Ольга стоит рядом в полный рост. Оба молодые, красивые, в богатой одежде. Ольга… Где-то я уже встречал это имя. Перелистал предыдущую стопку, и нашёл – да-да, вот же она! Черты неузнаваемо изменились, морщины избороздили лицо, но глаза остались прежние. Это она – бабушка тех самых детей, которые были на школьных фотографиях. Похоже, в послереволюционные годы именно ей пришлось взвалить на себя бремя главы семьи.

Михаил Епископосян и его жена Ольга.

Род был зажиточный, процветающий: представители занимали высокие чиновничьи посты, носили офицерские погоны. Контраст между дореволюционными богатыми, даже в чём-то аристократическими образами и последующим дауншифтингом до полунищего крестьянства был разителен.

А вот, похоже, самая старая фотография. Небольшая, но довольно качественная, изображающая человека скорее пожилого. Я бы мог принять его за постаревшего Михаила, если бы не год – 1899, и не подпись – Арустам13. Это было самое раннее лицо, которое было доступно для знакомства. Там же был обрывок листка тифлисского «Мшака»14 от 1913 года – ломкого, жёлто-бурого, почти истлевшего, где с грехом пополам удалось разобрать, что, мол, такого-то числа состоялись похороны старосты села Геташен Арустама Епископосяна, под управлением которого… дальше неразборчиво.

Арустам Епископосян.

Наконец вся стопка окончательно пересмотрена и бережно отложена в сторону. Я завернул её в новую газету и, аккуратно сложив на своё место в верхний ящик комода, перешёл к дальнейшему исследованию его недр.

Средний ящик был завален книгами, изжелта-волнистые страницы которых прятались за фасадом изъеденных временем плотных переплётов. По молодости лет они ещё могли меряться пестротой красок, теперь же приобрели единый картонный оттенок, лишь полунамёком выдающий прежний колер. Чего там только не было! «Самвел»15, «Вардананк»16, «Геворк Марзпетуни17», «Раны Армении18» и прочее в том же духе: почти всё – армянских авторов, хоть и в русском переводе, с историко-патриотическим душком. Кроме них, там была Библия на армянском в красивом переплёте, но тоже зачитанная до дыр.