Полная версия

«Ночные летописи» Геннадия Доброва. Книга 2

А во дворце, конечно, демонстрировались свои красоты – резьба, узоры. У мусульман запрещено изображение человека. И весь талант художников направлялся на фантазирование и придумывание различных узоров. Узорами покрывали не только стены, потолки, двери, полы, но узоры вырезали также на столах, на стульях, на предметах обихода, на чернильницах – на всём. И даже сам Коран, все его страницы часто украшались этими узорами.

Природа там тоже отличалась от нашей, среднерусской. Вдоль улиц росли пирамидальные тополя, которые тянулись высоко-высоко к небу и там уже заканчивались тоненькими веточками. Сами холмы были не земляные, а каменистые, сложенные из огромных валунов – от ветра, солнца и дождей они стали уже как бы гладкими, и по ним проходила дорога.

Вход в медресе

Дорога постепенно тянулась вверх и там раздваивалась. Одна часть продолжалась по правой стороне ручья, а другая переходила на левый берег и заканчивалась небольшим плоскогорьем, на котором располагался дом-интернат. Сам дом-интернат – это современные строения, но на его территории стояли два старинных каменных здания. Одно могло являться старой мечетью, внутри там были какие-то красивые каменные колонки, пилоны, раковины, выложенные камешками голубого цвета. А другое здание, бывшее медресе (школа для изучения Корана), не имело крыши. Вход туда шёл через стрельчатую арку, в проёме которой висела тяжёлая цепь. Но цепь спускалась не до пола, а специально была поднята на расстоянии примерно пояса, то есть, чтобы попасть внутрь, приходилось наклоняться. Человек нагибался, подлезал под эту цепь и в таком полусогнутом виде появлялся внутри здания. В этом медресе без крыши теперь работала столярка, где делались гробы, тут же они и хранились, а рабочие в перерывах пили пиво и вино, сидя на этих гробах.

Глава 49

31 января 2006 г.

Окрестности Бахчисарая. Пещерный храм. Чуфут-Кале. Прекрасная поэзия. Портрет обожжённого юноши. Брошенные дети. Защитник Сталинграда. Неуравновешенный Лукин. Старый воин. Плагиат. Юбилейная выставка. Работа в Омской области. Поездка в Армению. Ахтанак.

Ночь двадцать восьмая. Справа от дороги, которая шла вверх по ущелью, в каменистом откосе монахами православной веры в старину была вырублена лестница, она вела к вершине протяжённой скальной возвышенности. Как-то уже ближе к вечеру я туда полез. Вершина оказалась плоская, пологая, покрытая травой и простиралась очень далеко, как бы скатывалась к долине, где стоял уже Бахчисарай, жили люди и ходили поезда в Севастополь. В общем, природа там была настолько разнообразной и контрастной, что, находясь наверху на этом плоскогорье, например, никогда не скажешь, что рядом тут прячутся отвесные скалы и глубокие рвы.

Примерно посредине этой скалы (если забираться по лесенке) располагался пещерный храм, который вырубили монахи. В каменных стенах храма были устроены ниши, видимо, раньше там стояли книги, лампадки, может быть, какая-то монастырская утварь. На некоторых стенах проступали подобия росписей на тему Евангелия, конечно, от времени они почти стёрлись. В этих местах находилось много разных туннелей, вырубленных в скалах келий, арочных переходов – когда-то здесь жили, молились, умирали. В одном месте я там неожиданно увидел гроб на цепях на чугунных столбах, прямо как у Пушкина в «Руслане и Людмиле» (может быть, он тоже здесь на него смотрел). Но самое любопытное, что гроб находился почти на краю откоса, и я удивился – как до сих пор хулиганы его не сбросили вниз, потому что никакого заграждения не было на краю этого глубокого откоса, под ним в долине располагался уже Бахчисарай. Если же спуститься по этой лесенке ниже и пройти немного в сторону, то там начиналась ореховая роща, где росли дикие орехи, которые никто никогда не сажал. Всё это, конечно, фантастично и сказочно. Вообще природа там очень богатая, эти высокие скальные откосы укрывали от ветра, и поэтому там всё росло, цвело и благоухало.

Ночные видения

Если перейти на другую сторону небольшого ручейка, то там начинался Чуфут-Кале, это древний иудейский город. И вот, можно сказать, на таком маленьком пятачке встречались сразу три религии. Стены этого Чуфут-Кале представляли собой естественные совершенно отвесные скалы, а с одного края город выходил прямо к дому-интернату, как бы нависая над ним в вышине острым краем скалы, похожим на нос корабля. Однажды уже ночью я стоял и смотрел на эту тёмную скалу. По ночному небу плыли облака, их освещала яркая луна, и я почувствовал испуг, когда вдруг этот чёрный массив скалы стал двигаться на фоне неба, звёзд и луны. И только усилием воли я заставил себя понять, что это плывут облака, а скала стоит на месте. Вот такой происходил обман зрения, что даже страшно.

В этот город Чуфут-Кале я тоже ходил. По крутому каменистому откосу туда вела единственная тропинка между камней, по ней в далёкие времена двигались и жители, когда покидали город и возвращались обратно. Тропинка поднималась выше, выше и упиралась в деревянные ворота. Когда-то привратник открывал замок, жители входили, и он снова закрывал дверь на замок (как будто какую-то квартиру). Эту единственную деревянную дверь украшали и укрепляли широкие ленты железа, пробитые гвоздями с огромными шляпками, а дверной проём и стены уже были из камня.

За этими воротами дорога опять шла в гору, потом заворачивала, и человек попадал в этот древний город. По правую сторону находилось еврейское кладбище. Тяжёлые каменные надгробия вообще невозможно было сдвинуть с места. На наших кладбищах мы привыкли видеть рядом старые и новые надгробия на могилах. Но там места не хватало, и новые надгробия помещали поверх старых, то есть к самым старым надгробиям уже нельзя было добраться, виднелись иногда только их части. И всё это покрывал серый и тёмно-зеленый слой мха, а само кладбище окружало небольшое количество деревьев.

В самом городе уже деревья не росли, а дорога шла между остатков каменных домов со следами дверных проёмов и окон. Земли не было совсем, кругом одни камни, дорога проходила тоже по камням. И оттого что телеги с большими колёсами когда-то ездили по одному и тому же месту, колея углубилась настолько, что казалось, будто по камням этим прошёл мощный плуг. Стояла одноэтажная старинная синагога с колоннами, выступающими прямо к самой дороге, снаружи на её стенах были вырезаны какие-то еврейские слова. Трудно представить картину, когда тут кипела жизнь.

Среди этого моря разрушенных еврейских домиков и улиц возвышалось одно целое здание. Это была усыпальница татарской девушки, которая против воли родителей убежала с возлюбленным. Их поймали, разлучили и её привезли сюда, потому что отсюда никуда не убежишь. Тогда эта девушка с отчаяния бросилась с обрыва и разбилась насмерть. И отец, который её очень любил, построил для неё вот эту усыпальницу. Так на бывших еврейских местах оказалась мусульманская усыпальница.

Хотя город Чуфут-Кале считался совершенно безлюдным, но одна живая душа там присутствовала. Это был чуть ли не девяностолетний караим, который находился там в качестве хранителя – открывал двери для любопытных туристов. В свободное время он писал историю города Чуфут-Кале, которую, видимо, хорошо знал. Но на каком языке он писал и дописал ли он её до конца – мне неизвестно.

Арбы на колёсах не могли проехать через эти узенькие ворота. Дальше там, на плоскогорье, находились ещё одни ворота пошире, которые тоже открывались и закрывались, а за ними уже шла равнина. Все эти древние камни, конечно, производили необыкновенное впечатление, это была сама история. Они прочно веками стояли на своих местах, никто их не мог никуда переместить, никакие природные катаклизмы не повлияли на них, не сдвинули с места. И всё это как-то прожарилось на солнце и оплелось диким плющом, который тут никто никогда не рвал.

Если выйти на другую сторону города Чуфут-Кале, то там откосы стены заканчивались каменными бойницами, где раньше дежурили солдаты, наблюдавшие за дорогой и за соседней долиной. А в соседней долине опять стояли отвесные скалы с плоскогорьем наверху, где находился уже другой город с другим названием. А ещё дальше – ещё один город, их было городов семь, наверно, в этом районе Крыма.

Удивительные картины, просто удивительные, потому что я видел это впервые, и всё производило необыкновенно сильное впечатление. Казалось, что каждый камень был как бы одомашнен прикосновениями рук тысяч людей, которые там жили веками. Сами эти камни, возможно, падали когда-то с откосов, потом застывали в разных позах и оставались жить такими валунами. Теперь между ними паслись козы и бегали дети – играли, кричали, прятались, смеялись. Очень вольно текла жизнь на этих скалах.

Потом, когда я уже стал рисовать своих инвалидов войны, я как-то зашёл в женское отделение. Смотрю – на кровати в кожаном корсете лежит девушка с необыкновенно красивым, одухотворённым лицом, по-моему, её звали Оксана. Вокруг лежали старые женщины, тоже больные, неподвижно прикованные к кроватям. А в углу этой большой палаты стояли пустые деревянные гробы. И получалось, что эти несчастные больные видели конец своей жизни, как бы будущее смотрело на них из угла этими гробами. Девушка эта тоже не могла двигаться, но у неё была коляска, на которой её иногда вывозили гулять, а на столике рядом с её кроватью лежала тетрадка и карандаш. Я её спрашиваю: а что это за тетрадка? – Она отвечает: я в ней пишу стихи. – А можно почитать? – Бери, читай, говорит.

Недуг и творчество

Я открываю, а там написано:

Дети играют на скалах, громко их смех раздаётся,Эх, познакомиться б с малым, с тем, что всех громче смеётся…Я был потрясён. Остальные стихи тоже были такие же искренние, глубокие. Я взял у ней тетрадку эту и весь вечер переписывал её стихи для себя. И потом, когда мне становилось грустно, я доставал эти стихи, читал, вспоминал эту девушку и думал – ну что я… ну что? Разве мне плохо? Вот кому действительно тяжело.

Мальчик-еврей, сирота

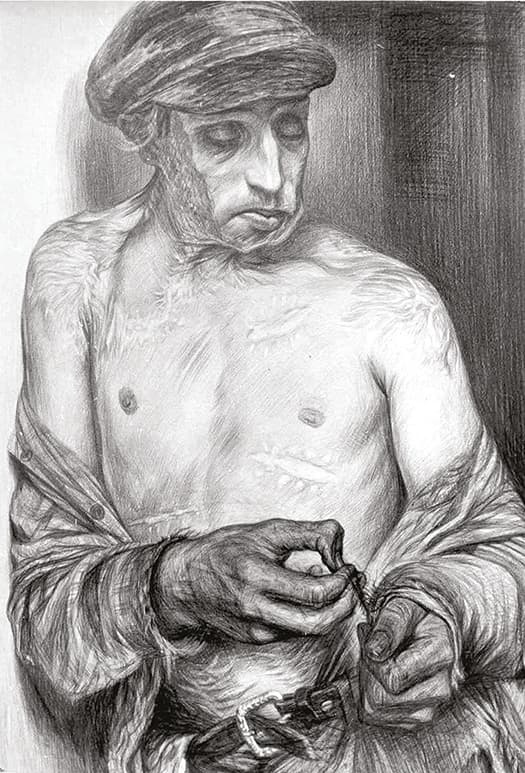

В Бахчисарае я сделал несколько рисунков, и каждый рисунок являлся рассказом, я хотел как бы передать в рисунке всю жизнь этого человека. Я увидел обожжённого мальчика – и лицо, и шея, и грудь, и руки – всё у него было в рубцах, одна рука даже скрючилась от ожога. Я его начал рисовать (как образ пострадавшего от войны). Потом он пошёл обедать, приносит булку с маслом и протягивает мне: это вам. – Я удивился: да зачем мне, это же тебе дали. – Он говорит: нет, я не хочу, кушайте, пожалуйста. А я уже отвык от заботы, мне приятно так стало. На другой день приходит позировать и несёт маленький мешочек конфет. И опять мне отдаёт: берите, берите. Ой, я просто поразился, думаю – откуда в таком изувеченном мальчике столько доброты? Казалось бы, он должен обозлиться на весь мир за то, что он такой.

Потом я зашёл в другое отделение этого дома-интерната, детское, там находились брошенные дети. И эти дети как набросились на меня… Один обнимает, кричит: ты мой папа, ты мой папа! Ты пришёл! Как хорошо, что ты пришёл, я тебя так долго ждал (вцепился в меня ручонками). Другой мальчик с другой стороны тоже пытается меня обнять: нет, это мой папа, это мой папа, он ко мне пришёл… папа, ты возьмёшь меня домой? И другие тут сжимают меня со всех сторон. Все кричат: ты мой папа, ты хотел прийти, ты пришёл, давай поедем с тобой домой. Я просто не мог, думаю – как же я вырвусь от них? Ой, так тяжело было на них смотреть, на этих детей. И всем им казалось, что я их возьму и мы куда-то поедем.

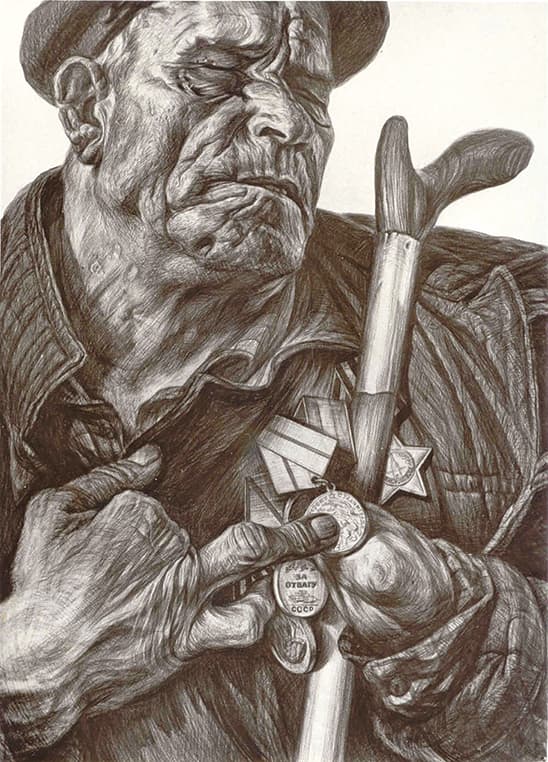

Рассказ о медалях. Там был ад

Но я искал, конечно, инвалидов войны. Вначале я нарисовал одного слепого инвалида, которого привезли из Калининграда. Он имел несколько медалей, и одна из них за оборону Сталинграда. Я его спрашиваю: за что эта медаль? И он её стал нащупывать. На одной руке у него вообще пальцев не было, просто культя, а на другой руке – всего три пальца. И вот он култышкой снизу приподнял медаль на груди, а пальцем другой руки водит по этой медали, щупает рельеф и говорит: это за Сталинград, там был ад. (Я так и назвал рисунок «Рассказ о медалях. Там был ад».) Сам он слепой, смотрит в сторону, клюшка тут у него, он её прижал, чтобы не упала. И вот в такой позе я его нарисовал сепией, подаренной мне в чешском посольстве.

За этим инвалидом по фамилии Забара (украинская) ухаживала женщина по имени Таня, она его очень любила, помогала ему и ревновала его к санитаркам, которые приходили в палату во время обеда убираться. (Из-за слепоты Забара оставался в палате.) И эта Таня не находила себе места – и волновалась, и заглядывала в окна, и постоянно говорила: наверно, он там с ней целуется, наверно, она его обнимает (то есть санитарка). На руке у Тани синими чернилами был выколот номер. Я спрашиваю: Тань, что это за номер? – Она отвечает: я была в Освенциме, и это мой лагерный номер (он из шести цифр состоял). Когда я через несколько лет рисовал в Освенциме, мне сказали, что все узники с двух- и трёхзначными номерами погибли, а вот уже узников с большими номерами Красная армия успела освободить.

Я спрашиваю: Таня, как ты там, в Освенциме, жила? – Она говорит: ну, мы были молодые, и на некоторые очень тяжёлые работы я отказывалась ходить. Тогда мне на шею надевали железную дугу и на крючки спереди вешали дощечку с надписью «саботаж». (И я её нарисовал с такой дощечкой в виде психически больной женщины, на голове у которой венок из колючек.) В Бахчисарае росли интересные цветы с шипами. В природе они представляли собою большие колосья с листьями, а наверху заканчивались засохшими колючими шарами. Несколько штук их я привёз в Москву, и они у нас потом долго стояли. Не знаю, может быть, и сейчас стоят где-то дома.

Я храбро бился

В корпусе там находилась отдельная палата, на дверях которой висела табличка «Здесь живут инвалиды войны» – белая такая картонка, а сверху ещё её закрыли стеклом. Но кто-то, видно, так сильно ударил по этому стеклу, что оно разбилось, мелкие части выпали, а крупные так и остались торчать под разными углами. Я посмотрел, думаю – да, действительно тут живут инвалиды войны. И я начал рисовать инвалида по фамилии Лукин. Тело его до пояса держал металлический корсет, покрытый кожей, только благодаря корсету он мог находиться в вертикальном положении и держать голову. Трудно представить, как он себя чувствовал, закованный постоянно в эту броню. Лицо у него выглядело сурово, сам он вёл себя очень нервно, неуравновешенно, частенько выпивал, отчего, видимо, в палате происходили ссоры (там все инвалиды имели тяжёлые контузии).

Я его спрашиваю: а почему у вас тут все стёкла побиты – и на дверях, и на ваших очках? (У него в очках не было одного стекла.) – А он мне вдруг отвечает: да негодяй тут один живёт, сил нет. Ты можешь купить мне бутылку вина? Пришлось покупать – пошёл, купил в палатке за воротами ему вина. Вот он взял эту бутылку в руку, сидит, попивает по глоточку и жалуется (а я рисую). Говорит: койки наши рядом тут в палате, и этот сосед постоянно мне шпильки всякие норовит вставить.

На другой день прихожу после обеда рисовать (так договорились), а он опять в возбуждённом состоянии, кричит: не могу больше с этим негодяем находиться в одной палате. – Я говорю: кто он? Покажи мне его. – Да вон на койке. Я захожу, смотрю… сидит слепой инвалид, облитый супом – в волосах вермишель, рубаха сырая, а сам даже не может руками двигать, они парализованы у него. Я Лукина спрашиваю: зачем ты это сделал, он же совсем беспомощный. – А пусть он не говорит, что я не был партизаном, что я притворяюсь, я и сам вон как контужен. Но теперь будет молчать. (Вот такие бои продолжались там в мирное время.)

Потом я зашёл в другую мужскую палату, настолько большую, что кровати там стояли и вдоль стен, и посередине рядами, и по-всякому. Кто-то лежал, стонал, кто-то разговаривал сам с собой, как в бреду. А в углу сидел необыкновенно толстый мужчина тоже с номером на руке, выколотым в концлагере. Он всё время ел, хотя тело у него уже было как гора. Увидел меня и начал просить: нет ли хлеба у тебя, кушать хочется, я голодный. И я понял, что у него, видимо, с концлагеря остался инстинкт голодного человека, что у него просто исчез синдром насыщения.

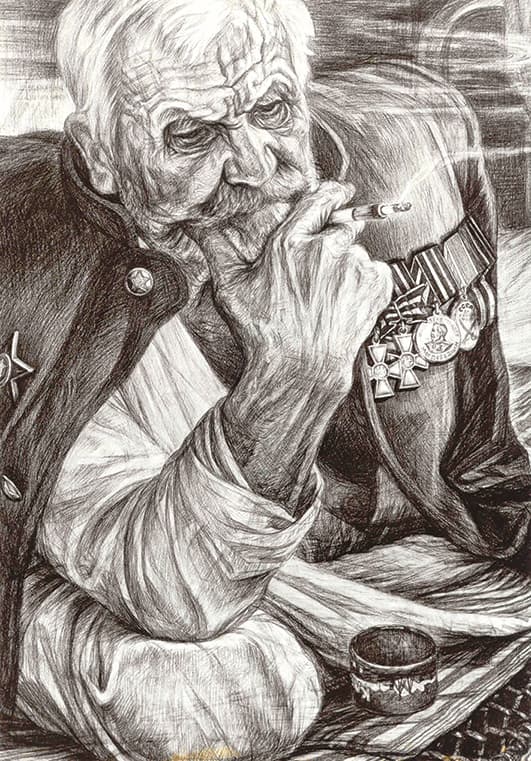

Старый воин

Я подошёл к другому пожилому инвалиду. Он был без обеих ног, прошёл несколько войн, оказалось, что ему уже девяносто лет. На кителе у него висели и ордена, и медали, и георгиевские кресты ещё за Первую мировую войну. Он сидел на кровати, курил, смотрел задумчивыми глазами, имел большие крестьянские руки с мощными пальцами и выглядел ещё довольно бодро. Я его нарисовал и назвал этот рисунок «Старый воин». Этот рисунок много раз показывался на выставках и печатался в прессе.

Но не всегда это участие в выставке приносило мне радость. Однажды я столкнулся с чудовищной недобросовестностью художника. Несколько лет назад приходим мы с Люсей на республиканскую выставку в Дом художника на Крымской набережной (у меня там висели работы), а в вестибюле лежит пачка бесплатных газет «Совершенно секретно». И прямо на всю первую страницу напечатан этот мой портрет «Старый воин». Мы, конечно, обрадовались, взяли на память несколько газет. Идём дальше, подымаемся по лестнице в числе многочисленных зрителей, и прямо тут, у лестницы, в разделе плаката висит опять мой «Старый воин», стилизованный под цветной плакат (художник из Тулы «смастерил»). Всё сохранено – мой инвалид без ног сидит, курит, ордена при нём, но фантазия автора превратила защитника Родины в уличного попрошайку, что было совершенно неприемлемо для меня. Эта наглая дешёвая публицистика (да ещё с откровенным плагиатом) совершенно испортила нам настроение. Но тут уже и музыка, и речи, и торжественное открытие выставки – и так я ничего не предпринял, и потом мы ушли.

Плакат-плагиат

Когда я работал над этой серией, заработка у меня никакого не было, а Люся посылала Нине алименты со своей зарплаты и содержала дом. Но когда я поступил в Союз художников, то скоро узнал, что один раз в год можно просить творческую помощь. У нас тогда в Москве существовало три творческих союза – Московский Союз художников (где давали творческую помощь от 70 до юо рублей), потом я просил в Российском Союзе художников (там мне обычно давали 150 рублей). Но и этого мне было мало. И я шёл ещё в Союз художников СССР к первому секретарю Салахову Таиру Теймуровичу, подавал ему заявление, и он мне выписывал 200 рублей. Вот на эти деньги я мог разъезжать целый год. Но тогда как-то и билет на поезд стоил недорого, и даже на Сахалин я летал на самолёте, в общем, как-то я умещался в эту смету. Отец ещё изредка помогал, хотя к моим работам тогда он относился настороженно.

И вот в 1975 году отмечалось 30-летие Победы, юбилейная дата. Я принёс свои рисунки на выставком, он почему-то проходил на Фрунзенской набережной в мастерской Бориса Преображенского, который являлся председателем первичного выставкома и сам воевал. Когда я стал показывать свои рисунки, то там сразу поднялся невероятный шум. Художники, которые воевали, тоже принесли свои работы на этот выставком, и все они начали очень раздражённо выступать против моих рисунков – как это так? Разве можно показывать инвалидов? Мы победили, а вы что рисуете? Но в то же время они не могли ничего сказать про качество рисунков, потому что рисунки были выполнены на высоком уровне. И тогда Преображенский говорит: будет две выставки – одна на Беговой, московская, а другая, всесоюзная, пройдёт в Манеже. Вы должны выбрать одну из них. Если вы хотите в Манеж, то тогда приносите работы на следующий выставком прямо в зал, там посмотрят и решат.

И вот в назначенный день я взял две работы, которые они отобрали как спорные, и принёс в Манеж. А там, как только увидели, сразу – нет, нет, что вы, что вы, зачем пугать народ, у нас праздник, у нас юбилей, у нас День Победы, а не поражения. Нет, ни в коем случае. Забирайте обратно.

Но мне очень хотелось показать своих героев, я был убеждён, что они это заслужили, и я снова пошёл к Преображенскому, объяснил… так и так, ничего у меня там не приняли. – Он говорит: ну ладно, давайте вот эти два рисунка возьмём и повесим их в зале на Беговой.

Так они и сделали. В одном из залов на Беговой во втором ряду повесили два моих рисунка, которые я делал ещё на Валааме. И тут я заметил одну особенность – мои рисунки сделаны как серия, как работы, которые дополняют друг друга. Они не повторяются, но развивают тему. Это как в симфонии, например, идёт одна тема, но она звучит в разных вариантах, с вариациями – и эти вариации обогащают тему, делают её более интересной, незабываемой, неповторимой. И я понял, что отдельные рисунки (один или даже два) производят не такое сильное впечатление на зрителей, как если их пять или шесть рядом. То есть когда рисунков много, они действуют сильнее. И я решил продолжать эту тему дальше.

Меня всегда тянуло в Омск, на свою родину. И я думал, что если я где что и сделаю сильное, стоящее – то это в Омске, потому что там я родился, там я, маленький, бегал на речку, бродил по всем закоулкам, по крышам, там мне всё казалось близким, пережитым и родным. И я был уверен, что обязательно найду там инвалидов войны, потому что ещё в детстве я их видел на базаре и на улицах города.

Я приехал в Омск, пришёл в отдел социального обеспечения и спрашиваю: где тут у вас дома-интернаты для инвалидов войны? – А мне отвечают: у нас здесь несколько домов-интернатов. – Я говорю: вы мне напишите их все, может, я потом ещё приеду. Они мне написали. Один был в Омске. Второй находился в селе Такмык, это надо плыть на север по Иртышу на теплоходе или на автобусе ехать вдоль берега. Третий располагался ещё севернее, в селе Тара, тоже на Иртыше и тоже в глухомани. А четвёртый оказался южнее Тары, в селе Атак, там уже тайга начиналась и сохранились остатки лагерей.

30 лет быть прикованным к постели

Я начал с Омска. Пришёл в этот Нежинский дом-интернат, который состоял из нескольких деревянных одноэтажных бараков. Инвалиды в палатах жили так скученно, койки так близко стояли друг к другу, что невольно подумал – как же тут рисовать? Там находился один инвалид войны, Гусельников, который тридцать лет лежал на кровати не двигаясь – он имел ранение в позвоночник, и у него была перебита рука. Я прислонил свою доску к его кровати, а сам присел на соседнюю койку, где лежал инвалид с огромной грыжей между ног, очень тяжёлый и неопрятный. И вот в таких условиях я работал несколько дней. Конечно, уже никто там не мог пройти, потому что я всё загородил.

Как-то выхожу из барака, смотрю – во дворе собрались инвалиды, хотят выпить. Но двое пьют из стаканов, а у третьего трубка трахеостомическая стоит, то есть дышать самостоятельно не может, но выпить хочется. И товарищи ему тогда нашли воронку с длинным шлангом, сунули ему шланг в рот и в эту воронку наливают водку. Он так стоит, рот раскрыл, а водка течёт ему прямо в желудок. Ну, картина просто незабываемая.

Потом я поехал в Тару. Там я сделал очень интересный рисунок «Предупреждения безумного» (сперва я называл его «Русский пророк»). Позировал тоже инвалид войны, психически больной, необщительный. Получился мощный антивоенный рисунок – как бы человек из своего безумного состояния предупреждает зрителей, показывает, к чему приводит война.

Предупреждения безумного

К этому времени я уже чётко осознал, что мои рисунки являются не военными, не прославляющими армию, а, наоборот, антивоенными. И я стал тогда понимать, почему их не хотят брать на выставки. Антивоенную тему у нас никто никогда не разрабатывал, а выставки формировались всегда так, что прославляли армию, её подвиги и победы. И, конечно, мои антивоенные рисунки всех пугали, всех приводили в какое-то замешательство, и я чувствовал, что дело даже не во мне. Если бы эти работы сделал другой какой-нибудь художник, то и к нему было бы точно такое же отношение. И я знал, что мне не скоро светит признание моих рисунков, и я как бы уже настроил себя на то, что выставки не для меня.

Но я понимал, что бросать работу (если рисунки не берут на выставки) я не стану, что я должен нарисовать хотя бы 40 портретов. Из сорока портретов можно уже делать персональную выставку. Но, главное, я чувствовал, что я обязан их нарисовать, этих скромных защитников Отечества, судьба которых оказалась так безжалостна. Делать эти рисунки мне было интересно, я легко передавал естественность поз, разнообразие лиц, рук, одежды. И я видел, что каждый рисунок получается другим, чем предыдущий, непохожим на все остальные. Забегая вперёд, скажу, что в общем я потратил на работу над этими рисунками шесть лет – с 74-го по 80 год.