Полная версия

Матрос на мачте

«Знаешь, собственно, не имею представления, с чего начать. Ну хорошо… я немного волнуюсь, не хочу, чтобы это тебе передалось. Ты ведь еще совсем маленькая девочка и сейчас не знаешь, как это так оказалось, что у тебя есть еще одно прошлое, а это может тебя напугать. Скорее всего, на сегодня, даже если бы ты меня и отыскала, я не смог бы тебе всего объяснить, потому что мы вместе с тобой решили вычеркнуть нашу прежнюю жизнь из памяти. Мы с тобой долго искали способ, как это сделать, но нашел его я один и совершенно случайно. Можно подумать, что нам подыгрывали добрые силы, с которыми меня познакомил мой знакомый, милиционер Лука, но я сейчас не об этом. Я о том, что раз ты слушаешь этот файл, то, значит, у нас все получилось и я тоже забыл часть своего прошлого, в котором есть ты. Время от времени тебе будут приходить от меня эсэмэски в течение почти целого года, но дозвониться по тому номеру, с которого они посланы, ты не сможешь. В результате, возможно, ты узнаешь о себе и обо мне то, что мы оба забыли, но это будет уже совсем новая, освеженная история, которая сделает возможным примирение с ней, такой, как она была, потому что теперь она будет существовать, забрав в себя совсем другие истории и ландшафты. То есть мы хотим обновить то, что мы прожили вместе, включив нашу историю в другой контекст, изъяв ее из того времени и тех обстоятельств, в которых она протекала, и переселив ее в новые декорации. Причем тебе она (наша история) будет открываться постепенно, а мне, не понятно, откроется ли вообще». Здесь следовала новая пауза, в которую вклинилось пение какой-то бестолковой птички, видимо из приоткрытого окна. Потом мужской голос продолжил: «Но это дело, как говориться, Провидения. Ты, конечно, можешь мне не верить, но весь этот план был нами разработан совместно, и те вещи, которые сейчас происходят с тобой, происходят с твоего согласия. Собственно говоря, ты этого хотела больше, чем я. Я бы даже сказал, что намного больше. Знай одно, дорогая моя девочка, – я очень тебя любил такого рода любовью, над которой не властны слова. Те, кто нас знал, нас не понимали, и я их не виню. Дальше я ничего сказать не могу… Между прочим, сейчас ты стоишь рядом со мной, уткнувшись лбом мне в затылок и… ладно. Мне кажется, что ты там, у меня за спиной, плачешь…»

Дальше в записи опять была пауза, а потом я явственно различила женские всхлипы. Когда они стали громче, я узнала свой голос. Он сказал: «Я не могу отпустить тебя…» Имени я не расслышала. Потом что-то зашуршало, стукнуло, как будто пепельница упала на ковер, и файл закончился.

Башня

Шарманщик вернулся в Москву, и началась весна. С Надей он перестал видеться, и это произошло хоть и не без боли, но как-то само собой. Однажды он сидел в «Лексусе», слушал музыку через автомобильный плеер и перебрасывался с приятелем, сидящим за рулем, репликами по поводу босоногой исполнительницы, юродивой и гениальной, любимой Сталиным, а также каждым российским деревом и всеми гнездами на нем. В гнезда могли залетать разные звуки и птицы, и от этого те птенцы, которые там подрастали, – красный и черный – становились то больше, то меньше. Если звучал Бах, то вырастал красный птенец, и было видно, как в его прозрачной голове копошились словно светящиеся червяки, нет, не мысли, потому что мыслей у птиц не бывает, а пучки энергий и сообщений, которые частично приходили от музыки, а частично поднимались из генной памяти самого птенца. А если звучал, например, Шуберт, то рос черный птенец, причем делаясь по мере роста не черным, а каким-то тускло-коричневым, какой бывает отброшенная из могилы земля, и было ясно, что эта коричневость тоже была выброшена музыкой из его глубины, и потом, когда музыка кончится, землю опять забросают внутрь и от этого птенец уменьшится и станет черным. Так оно и было.

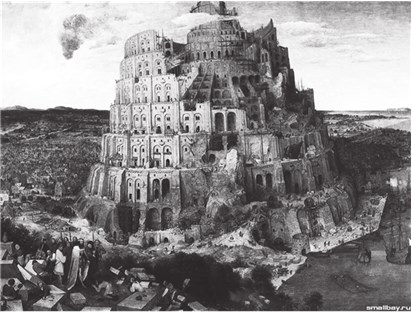

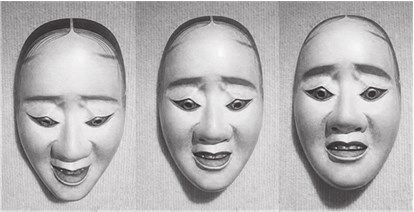

Потом Шарманщик взял веер, который валялся тут же, рядом, на коже заднего сиденья «Лексуса», раскрыл его и перевернул вверх ногами. Это значило, что отныне он больше не Шарманщик, а – как это происходит в театре Но, где веер служит указателем всяких превращений, – теперь он начинает превращаться в большую башню. Он постепенно раскрывал лопасть веера с рисунком красного дракона на его шелковых сегментах до тех пор, пока тот не раскрылся полностью. В это же самое время раскрывался в виде башни и Шарманщик. То есть снаружи ничего такого, конечно, не происходило, и те из нас, которые большее время жизни живут снаружи, ничего бы так и не заметили, но Шарманщик теперь жил внутри и поэтому вырос в огромную, до небес, башню. Башня была не столько высокая, сколько какая-то… Шарманщик пытался найти слово, и оно сначала никак не находилось, а потом нашлось: она была непристойная. И непристойна была не столько высота башни – до небес! – сколько ее раззявистый объем, гипертрофированная материя, уплотненная и преувеличенная наглядность, вся изъеденная, несмотря на свою плотность, словно огромная головка сыра, вся пробуравленная невидимыми, но мощными мышами, живущими как в воздухе мира, окружившего башню, так и в головах ее строителей. Казалось невозможным, чтобы такие огромные звери, продырявившие башню тоннелями и отметинами зубов, могли жить в крошечных головках строителей, стоящих тут же, развернув свои чертежи и схемы, но ведь и сама башня, если вдуматься, сама она со всеми своими ярусами, колоннами, тропками, грядами земли и крошечными фигурками строителей, похожими на комаров, тоже вышла из тех же небольших человеческих голов. А похабность ее становилась все более явной не потому, что ее создатели хотели вместе с ней добраться до Бога или «сделать себе имя», как об этом написано в Библии, – нет, не поэтому, ибо похабность Вавилонской башни на картине, например, Питера Брейгеля заключается не в размере вертикали движения (кстати говоря, по современным меркам и не очень-то грандиозной, в Дубае есть сооружения и повыше), а в том, что она разрослась и расселась посреди измельчавших ландшафтов с заливами и парусными кораблями в них, с городком, домами, ратушами, деревьями и птицами, – разрослась и расселась так, как мог бы рассесться среди нас с вами на огромном толчке великан, выкатив свои гениталии и готовясь опорожнить желудок. Ну конечно-конечно, ведь если башня вышла из голов строителей, то это уже не просто башня, а Голем, который и есть огромный человек, созданный из глины и оживленный заклятием. Если вертикаль существует без горизонтали – например чистая вертикальная плоскость: холст, стена, – она очень красива. И если горизонталь существует без вертикали – луг, равнина моря, – это тоже завораживает, и это зрелище можно назвать эстетическим и правильным, потому что оно отдается свободой и воодушевлением в груди. Сложности возникают при комбинировании вертикальной плоскости с горизонтальной, а именно это комбинирование и образует все формы на свете. В случае башни это комбинирование привело к выпавшей букве, и мир башни стал похабен. Дело в том, что если из предмета или человека выпадает буква Божьего языка, то человек, зверь или предмет становится похабным, даже если какое-то время этого никто и не замечает. Но потом это все равно обнаруживается. А буква выпадает тогда, когда человек, зверь или предмет – что одно и тоже – начинает жить в человеке только внешним взаимодействием с остальным миром, забывая заходить в глубину собственного сердца, где и расположены вместе с первым снегом все буквы Божественного языка, из которых все на свете вырастает – птицы, деревья, двери, пороги, люди и облака.. На самом деле – и Шарманщик знал это – все эти буквы суть одна буква, и поэтому если выпадает хоть одна, то выпадают все, и человек превращается в куколку, из которой ушла бабочка, и перестает понимать то, что ему говорят другие. Вот, например, один человек говорит другому: помоги! А тот ему отвечает: пошел на хуй! Человек смотрит тому в лицо, в самые глаза, пытаясь передать, как ему плохо, и что он тоже человек, и он может умереть, если ему сейчас не помочь, он заглядывает тому в его глаза и верит, что его сейчас все равно услышат и спасут, и поэтому повторяет: помоги! А тот все равно не слышит, а вернее, слышит, но что-то другое, свое, как будто он сидит где-то в этой самой башне, в самой ее середине, ест огурец, и поэтому занят, и поэтому он снова говорит тому: пошел на хуй! И не видит он ни того человека и ни башни. И даже собственного огурца он не видит и не слышит, даже самого себя он не ощущает.

Потом Шарманщик перевернул веер обратно и стал его складывать до тех пор, пока башня не исчезла вместе с зеленым драконом, словно втянувшись в его суставчатые изгибы.

Тогда он решил позвонить Арсении и набрал ее номер.

– Нет, – сказал он, – лучше ты приезжай ко мне.

– Отвезешь меня домой? – спросил он у водителя, и тот удивленно обернулся. – Что? – спросил Шарманщик. – А! – сказал он и посмотрел туда, куда ткнул пальцем его приятель. Оказывается, они уже давно приехали. Джип стоял рядом с подъездом дома, где он жил. Шарманщик вспомнил, что они уже заезжали в магазин и купили к ужину все, что нужно, а потом приехали к его дому и стали слушать Баха в исполнении босоногой юродивой. Просто он про это забыл. Наверное, он много чего забыл, наверное, и его потихоньку грызут волшебные злые мыши, но букву свою он еще не потерял и поэтому все понимает, что делается вокруг. Поэтому он вышел из машины и неподвижно застыл. На языке театра Но это означало, что он исчез, а действие продолжается без него.

Стартовые условия

Ну а раз его нет или как бы нет, раз он застыл где-то там на сыром асфальте, от которого пахнет попеременно морем, мочой и бензином, то пусть в это время за него говорит хор, тем более что именно хор на своем гнусавом японском языке, настолько искаженном каноном пения, что слова разбирают лишь знатоки, которые приходят послушать пьесу раз в пятидесятый, не меньше, именно хор затеян и предназначен для того, чтобы раскрыть зрителю внутренние состояния нашего персонажа, дабы не расщепить и не умалить его ничем не нарушаемую (никакими ветрами времени не распыляемую) статуарную и молчаливую целостность. Любимый Шарманщиком философ Григорий Померанц как-то сказал, что неподвижность иконы – это неподвижность берегов, в которых течет река духа, вечно обновляемая, радостная, страдающая и бездонная. Так вот пусть Шарманщик остается руслом, а реку духа, нам не видимую, изъясняет хор. Пусть все будет примерно так, как это происходит на византийской иконе, в культуре, нам тоже мало внятной, но все же усвоенной так или иначе в силу исторической преемственности русским народом.

Итак, хор.

Хор запел-заговорил медленно под вполсилы удары барабана и пищание японской старинной флейты, и сначала было непонятно, о чем это он, но потом слух как-то втянулся, стал более доверчив, сроднился с ритмом, и получилось вот примерно что.

Вот стоит, стоит Шарманщик у машины, но это ничего не значит, ничего не значит, что он стоит, не думайте, что он столб какой-нибудь, и все тут, что на этом все и кончается. Потому что он не только стоит в своей жизни, но иногда и бежит, и забирается, и прячется, и лавирует, и прыгает, и цепляется, но не кромсает, не удерживает, не тянет к себе и может. Он может. Например, вогнать себя в смертельную тоску. Дело в том, что он ищет ответ на один непростой для него вопрос. Для всех остальных или этот вопрос совсем не встает, или на него уже знают ответ те, кто об этом читал, ну например, все продвинутые христиане, особенно те, которые знают, что они продвинутые. Это как алкоголик-психолог: он знает ответы на все вопросы пациентов, и этих ответов у него много, они с щелканьем вылетают как птички из фотоаппарата, но на снимке при этом не остается почему-то ни одного счастливого лица. Все эти несчастливые ответы он знает, но не знает, как ему самому перестать пить, потому что у него это не получается, и поэтому он вынужден день и ночь повторять себе, что в том, что он регулярно перебирает, ничего страшного нет и что он если и пьет намного больше всех этих скучных непьющих, то лишь потому, что при такой напряженке, при такой непростой жизни с занудой женой и стервой любовницей, ему «надо же на чем-то держаться». И все же по утрам ему становится тошно и непросто жить, и тогда у него на какое-то время кончаются ответы. Но у христиан, с которыми был знаком Шарманщик, ответы не кончались. Они писали статьи в журналы и выступали на радио, следовательно, в их природу входило отвечать на самые трудные вопросы, что они с блеском и делали. Шарманщик знал, что спрашивать бесполезно, потому что в ответ он обязательно получит умную цитату, а не свою, пусть «неправильную», но все же правду, и все же время от времени возобновлял попытки диалога с христианской церковью.

После них ему становилось нехорошо, потому что в ответах друзей он узнавал себя самого пятнадцать, скажем, лет назад, когда и у него тоже был готов ответ на любой вопрос. И тогда ему казалось, что он крутится на карусели и вокруг мелькает то же самое, что там было и сто оборотов назад, и миллион оборотов назад. Время как бы не шло, и от этого тошнило смертью.

Барабан: Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум! (Пауза.) Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум!

Дальше хор пел о том, что Шарманщик уже понял, – что большую часть жизни большинство людей пребывает в иллюзии относительно реальности своего восприятия жены, друга, яблока, улицы и себя самого. Что, скажем, веселый человек стоит словно на улице Большая Пресня и обиженный – на улице Большая Пресня, и, хотя видят они совершенно разные улицы, ничем не похожие друг на дружку, ну не больше, скажем, похожие, чем макет Кавказского хребта на сам Кавказский хребет, тем не менее они в силу коллективного гипноза и безумия будут до смерти считать, что они тогда находились на одной и той же улице. (Если здесь что и непонятно, то мы уже предупреждали, что слова хора может разобрать лишь привередливый и верный театру зритель-слушатель, знакомый с общей канвой спектакля и его сюжетом, а другой, не столь привередливый, но тоже взыскующий, все же может просто встать и уйти, если уж совсем затоскует от непонятности этих гортанных глотаемых наполовину иероглифов. Впрочем, надо же хоть с чего-то начать. Вот в надежде на то, что невъезжающий зритель станет зрителем въезжающим, и продолжает хор петь и декламировать свои партии, не снисходя к человеческой слабости в надежде на человеческое могущество.)

Итак. Если, размышлял Шарманщик, если все, что в мире за много тысячелетий было, было, в основном кровь, борьба, страдания, самоуничтожение, обман, предательство, ложь и подлость, а также скука, скука, скука, лишь изредка перемежаемые слабой флейточкой Божественной любви, святости или творчества, которую основной мир можно сказать что и не слышал, если искренне, понимаешь, искренне все эти люди за все эти десятки тысячелетий только и знали, что страдали и мучились да изничтожали друг дружку, отдыхая иногда взглядом на детях (недолго) и телом на подруге (еще непродолжительней) и принимали эту историю своей жизни за единственно реальную, если всегда правило предательство, а правда была в поругании, невинность в унижении и благородство в дураках, – то зачем было Творцу создавать такую жизнь?

Друзья-христиане поясняли Шарманщику, что Творец в этом не виноват и что все это безобразие, скандал и тоска кровавая упираются в проблему свободы воли, данную Богом человеку в доверии, что тот справится, и тем самым человека возвышающую, но этот ответ Шарманщик знал и раньше. Это был чужой ответ для него, Щарманщика, и он думал, что чужой и для, например, его знакомой девочки-наркоманки, которую несколько раз насиловали, потом заразили СПИДом, а еще у нее был гепатит С и больной ребенок. Впрочем, вряд ли она вообще задумывалась на эту тему, но Шарманщик задумывался. Ему говорили: так делай что-нибудь, чтобы мир стал лучше. И Шарманщик делал кое-что в этом направлении, правда, не любил рассказывать, потому что считал, что это безвкусно.

Зачем было создавать такой мир, повторял Шарманщик Богу, которого любил, и сходил от этого с ума. Потом, когда он понял, что «все, что не Бог, есть ничто и в ничто должно быть вменяемо», а проще говоря, что все люди живут в иллюзорном мире, который есть ничто и которого на самом деле почти что и нет на свете, как нет на свете объективной Большой Пресни-один и Большой Пресни-два, а есть только сияющая любовью УЛИЦА, которую почти никто не видит, – тогда ему показалось, что он нашел ответ. Ведь на самом деле вся эта кровавая и похабная История не была на самом деле, а существовала только на правах Пресни-пятнадцать, то есть она была иллюзорна. А саму реальность, которая уже Царство Небесное на земле, конечно же, видят святые, и оно-то, это вневременное Царство, и есть истинная реальность. Тут он на какое-то время успокоился, Бог оказывался все же действительно милосердным, но потом его пробило: так что с того, что это иллюзия, если миллиарды людей прожили ее от рождения до смерти как единственную реальность? Со всеми ее смертями, пытками, страданиями. А об иной жизни если и слышали, то ждали ее не раньше чем за гробом, и никто им ничего не объяснил, как тот самый алкоголик-психиатр, который объяснять-то, конечно, объяснял, но сам умирал от болезни и больным был помочь бессилен.

Хор-оркестр: Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.) Бон-бон-бон! Бон-бон! (Пауза.)

Свобода воли, говорили Шарманщику. Он дал ее людям, и те так этой свободой распорядились, что превратили историю и себя в муку и крошево. А он возражал: но ведь это только слова. Условие свободы не может быть необходимостью для Бога. Он мог придумать вместо свободы то, что мы и представить себе не можем, и это было бы не хуже и не меньше, а больше свободы. Свобода как условие – это только слово, это только то, что мы уже потом придумали и назвали. А Бог мог найти и другие условия, неизвестные нам, не названные еще.

Так что же ты хочешь сказать, спрашивали его.

И тогда Шарманщик говорил: если Бог видел всю историю еще прежде, чем создавать этот больной мир, если он видел все эти пожары, эпидемии, невежество, убийства, аборты, совращения, болезни, казни и пытки – и все это вызвано лишь пресловутой свободой воли, то почему бы Богу не создать в принципе иные стартовые условия для Истории Людей?

Но если не свобода воли, отвечали ему так же, как раньше отвечал он другим сам, тогда человечество обречено превратиться в мир запрограммированных автоматов.

И тогда Шарманщик, страдая за себя, за собеседника и за Бога Творца, бормотал: это лишь слова, наши, людские слова. Не надо говорить либо–либо. У Бога есть возможность чего-то третьего, качественно иного, чем эта, несвободная для выбора лучшего, бинарная оппозиция. Так почему Бог ей не воспользовался?

Две весны

Шарманщик вошел в темный двор своего дома и остановился. Рядом с подъездом зеленела первой зеленью липа, но листьев было почти не видно, только угадывалось в воздухе нежное пятно ее будущей кроны. В зыбкой тишине росли зыбкие деревья. В это время листья кажутся искрящимися от внутреннего избытка жизни и света. Они еще матовые, мягкие, непривычно бледные, салатные, и кроны пока не стали густыми – еще сквозят словно мятным холодком, еще зябко просвечивают. Шарманщик посмотрел на небо, там светила большая раскидистая звезда. Он потоптался на тротуаре и зачем-то отошел к трансформаторной будке в углу двора, только шаркнули подошвы по асфальту. Было совсем тихо. На кирпичной стенке трансформатора мигало ядовито-голубого цвета пятно от противоугонного устройства припаркованного впритык автомобиля. Шарманщик стал смотреть на пульсирующий светом кирпич стены, и ему показалось, что стало еще тише. Он ощутил торжественное одиночество, потому что был сейчас на свете один и потому что был он свидетелем и темени двора, и новой весны, входящей в мир, и деревьев, и погашенных окошек и теплого, пьянящего воздуха, и – звезд-ы, звезд-ы. Он еще постоял у стенки, а потом сполз на корточки спиной по кирпичу. В воздухе от листьев пахло вином и свежестью. «Как это… как это… прекрасно», – тихо пробормотал он под нос, пытаясь не произносить последнего высокопарного слова, но оно произнеслось не спросившись. Оно сошло с его губ и теперь стояло в воздухе вместе с запахом вина, свежестью листвы и лохматой звездой. Шарманщик прикоснулся к нему рукой, оно плавно отпрянуло и поднялось выше. Теперь оно стояло в воздухе на уровне верхних веток дикой яблони, а внизу, у ствола, смутно угадывался похожий на дачную мебель джип и рядом с ним белесый «Пежо». Уходить слово не торопилось и было похоже на небольшой аэростат. «Иди гуляй!» – сказал совершенно счастливый Шарманщик, поднялся на ноги, хрустнув коленкой, и пошел к себе.

Дома он распаковал сверток, выставил на стол бутылку вина, высыпал пару пачек американских сигарет, гранатовый сок и дюжину мандаринов. Отдельно выложил ветчину и оливки. Хрустнул целлофаном и воткнул белую ветку лилии в вазу. Открыл форточку, сел и тихо включил Dido and Aeneas с пульта.

Арсения появилась на его горизонте полгода назад по отношению к описываемым событиям с липами во дворе…

Ты появилась совсем недавно, потому что первые два месяца, а то и три я тебя, в общем-то, не замечал. Девочка как девочка. Полгода назад, ранней весной, о ту пору, в которую прежде в динамовском парке сияли в ветвях краплаковоалые снегири, мне позвонил из Питера друг, преподаватель музыки, и попросил, чтобы я показал двум его ученицам, собравшимся в Москву на каникулы, столичные достопримечательности. А наутро в трубке раздался твой голос, я тогда услышал его впервые. Ты по-светски и очень приветливо напомнила мне ситуацию с вашим приездом и ушла в паузу, которую мне пришлось заполнить приглашением съездить в Сергиеву Лавру. На следующий день мы отправились.

Не думаю, чтобы я обратил на тебя особое внимание, хотя, вероятно, следовало бы. Мы встретились у табло Ярославского вокзала. Ты была худенькая и высокая под своей голубой дубленкой, и если что я и отметил, так это темно-синий, почти неестественный цвет твоих глаз, про который я подумал, что цветные линзы. Хотя, наверное, сейчас я накладываю твой позднейший (сегодняшний) оттиск, проявленный моей памятью, на более раннее незаписанное изображение, маячившее передо мной в электричке, пока твоя подружка рассказывала, что собирается через месяц в Америку, потому что выходит там замуж. Только вечером, засыпая, я лениво вспомнил, что ты смугла и у тебя полные губы. Ну и еще, я видел с закрытыми глазами словно стрекозиное мерцание воздуха вокруг тебя, словно вакуумную упаковку, через которую надо было переступить, чтобы… что? «Чепуха», – пробормотал я, проваливаясь в сон. «Мулатка», – отозвалось напоследок… А в глазах стояли акварельные небеса, снег под крепостной стеной, усыпанный воронами, асфальтовая площадь перед входом с ларьками, бабками и туристами, и все это было звонко от весны, как удар в фарфоровую чашку. Я решил, что я честно отработал день и мой питерский друг может быть мной доволен. Я рассказал его ученицам, что мог, про Данте и Сергия Преподобного, мы пили кофе на улице, а потом зашли в «Макдоналдс», а когда они замерзли, в рюмочной я угостил их водкой. Они все время щебетали между собой, и было видно, что для них эта поездка – целое приключение.

Я вложил этот листок в дупло дерева, за домом, в котором я прожил детство. Если ты его сейчас читаешь, значит, ты решилась. Значит, ты выстраиваешь новое настоящее и новое прошлое – одно на нас двоих. Значит, ты приехала в мой южный город и читаешь книгу про нас, листки, которые я столь прихотливо припрятал по самым разным уголкам города, где мы с тобой когда-то провели лучшую зиму на свете (ты ловила снежинки ртом и запивала красным вином в портовом кафе, а моя дрессированная бабочка складывала для нас стихи из первых букв предметов, к которым прикасалась: абажур, роза на спуске к порту, черная, великолепная, статуя в фонтане, ель с огромными шишками наверху, твой великолепный носик на фоне моря с яхтами и чайками, кружочек на географической карте, которую ты разложила на столике кафе, с надписью «Иерусалим», яхта, на, палубу которой она опустилась, помавая радужными лопастями, чтобы снова, как в японском трехстишии, – не путай с опавшим листком – вернуться к нашему столику и застыть у твоего локтя), но сейчас мы оба об этом уже не помним. Все эти рассказы спрятаны по местам, среди которых будут самые забавные и неподходящие, такие как ствол пистолета, статуя летчика на подъеме санаторского фуникулера или старый телескоп Луки. Такая смешная получилась книга, впрессованная в живой город, и твои шаги к каждой страничке тебе тоже приходится проживать, нанизывая на них встречи, вопросы, кофе в кофейнях и билетики в автобусах. Дорогая Арсения, я написал все эти листки еще в нашей прошлой жизни и сознательно кое-что изменил. Немного. Ведь если совсем не корректировать то, что было с нами прежде, то направляющая будущего может оказаться с отрицательной кривизной. Сейчас, когда ты читаешь эти рассказы, мы вполне можем не знать друг друга, и все же мы с тобой предусмотрели обстоятельства, которые сделают нашу встречу почти неизбежной.