Полная версия

Матрос на мачте

Еще она не хочет избавляться от крыльев, но это ему совсем не мешает. Еще она не может быть несчастной, даже когда грустит. И если он проникает в нее во время любви, то он видит все сразу – как, например, в детстве он поймал жука-носорога и тот с неожиданной силой стал разжимать его кулак, карябая пальцы своими ветвистыми ногами; и в то же самое время он видит, как идет снег над Парижем, в котором он никогда не был, но он точно знает, что это Париж; он также видит, как его отец появляется на свет, а вокруг хлопочут какие-то тетки и акушерка; видит, как от силы звезды глубоко под землей завязывается камень-алмаз и трескается, когда звезда гибнет; как тонет какой-то корабль с надписью по-английски в ледяных водах океана, а пассажиры пытаются забраться в шлюпки; видит хлопок воздуха одной ладонью; сны розы; видит губы воды; завещание фараона из слов, превратившихся в сосульку; реку Дунай, вытекшую из-под размозженного затылка; давно истлевшую руку рыцаря-храмовника, входящую в металлическую перчатку; свадьбу эльфов; расстрел гадов-власовцев, хотя и понимает, что они больше никакие ему не гады, а они и есть он сам, и всегда так было, а все, что он видел раньше, был обман; и еще след змеи в песке; и как сделаны снежинки; и слышит голос соседки и своей бабки рядом с сараем, в котором он, тогда мальчишка, прятался с голой девчонкой из Москвы; и как его увольняли с работы, но он остался.

– Лапочка, моя, – шепчет Лука, – деточка, козленочек, матрешечка…

А то, что нас становится все больше, я понимаю почему – потому что это наши дети. И каждый рождается уже прямо с тобой в руках, чтобы не надо было ему проживать всю эту тягостную и бестолковую жизнь в поисках тебя.

Царица фей

Перевод на современный русский

Они принимают нас за бабочек или фей. Они не могут понять, почему не в состоянии разглядеть нас как следует, и не видят наших лиц, глаз или рук, а тем более не имеют возможности охватывать взглядом все наше «туловище» вместе с крылышками целиком. Некоторым из них кажется, что им удалось разглядеть наши губы, которые большинству кажутся сильно накрашенными, хотя это не так, но что еще могут подумать существа, представление о красоте для которых всегда было и будет связано с услугами той или иной парфюмерной или модельной фирмы. И если речь идет о женской красоте – а они считают, что именно с этим типом красоты они сталкиваются, встречаясь с нами, – то для того, чтобы как-то зафиксировать ее признаки в своем сознании, они обращаются к таким несомненным для них мнематическим приемам, как проговаривание названий и брендов вроде Hermes, parfum spray Calehe, Jacomo de Jacomo или Issey Miyake, если речь идет о состоятельных женщинах, а вернее, если их идентификация нас требует участия на заднем плане некоего образа состоятельной женщины, или (если сзади стоит более демократичный женский персонаж – продавщица или трудяга-модель второго плана) прибегают к опознавательным признакам типа Le Jardane, Body Lotion Parfume от Max Factor или Roshas, Globe deodorant.

Странно, что они так и не задают себе единственно стоящего и принципиально важного вопроса – почему они не могут нас видеть целиком. Ведь никто из них не мог похвастаться, что видел хотя бы кого-то из нас, как видит он, например, жену или любовницу – целиком, при свечах, от мизинца ноги, потом следуя по изгибу икры через поцелуй бедра, там, где кончаются чулки и выше, – к золотому мху лобка и так далее, вплоть до лицезрения темени – если уж мы договорились вести о нас речь в женском роде, хотя это и не обязательно. Мы не знаем, почему они так поступают. Вероятно, то чувство, которое они испытывают, когда прикасаются к нам, настолько для них радостно и важно, что все остальное блекнет перед настойчивым желанием вновь и вновь его испытывать. Поэтому они предпочитают думать, что столкнулись с каким-то природным полусказочным духом или явлением, например феей-златовлаской или царицей бабочек. Одна из нас (я) во время путешествия в обратном времени из Китая в Краков 1999 года села передохнуть на полдороге и тотчас обнаружила, что сидит на велосипедной втулке упавшего велосипеда, а спицы вокруг нее крутятся с бешеной быстротой. Велосипедист, лежащий тут же, рядом, воспринял ее присутствие в образе жар-птицы, и она это видела отчетливо, потому что отчетливее всего мы видим боль и страсть человеческих существ, а потом – следуя по нисходящей линии – их фантазии, воображаемые образы, музыку и стихи. И уже в самом конце такие чувства, как зависть, похоть, ненависть, ревность, – их мы почти совсем не различаем. Ну и еще мы лишены хоть какой-то возможности постигнуть то, что они называют материей. Причем, если живую материю мы видим отчетливо – облака, деревья, птицы и животные являются нам во всем их ангельском сиянии, – то материю искаженную, сформированную человеком или умирающую благодаря человеческим мыслям, формирующим ее, мы не видим совсем. Нам так и не удалось, к примеру, увидеть то, что они называют «тело», «альфа-ромео», «лексус», «вертолет», «марфуша» или «ка-лаш». Впрочем, тут нужно сделать существенную оговорку. Если, прикасаясь к тому, что они называют «тело» или даже «чулки», «белье», «плечо» или «волосы», они начинают испытывать то, что на их языке звучит как fuck, «траханье», «интерес», «секс», а на нашем примерно как love или amor, так вот, если это чувство излучается достаточно интенсивно, то мы можем различить в его свете, а вернее, в его отражении, в его покрове, все эти перечисленные предметы. Поэтому я и могу говорить о том месте ноги, где кончается чулок, или о темном темени с кудрявыми волосами, его окружившими, и серебряной заколке в них. Там, где этого чувства нет, мы не видим ни тел, которыми они сводят друг друга с ума, особенно в молодости, ни денег, ни автомобилей. Словом, всего того, что для большинства из них по важности имеет первостепенное значение.

То есть мы можем до какой-то степени реконструировать мир, в котором они живут, и мир этот для нас непригляден. С учетом изъянов нашего восприятия по отношению к нему мир это выглядит как неоднородное вещество со множеством пробелов, изъянов, пещер, провалов, усечений, культей, скважин, дыр, тоннелей и т. д. Больше всего он похож на огромную голову сыра, над которой изрядно поработали мыши.

Все вышесказанное приняло ту форму, в которой ее может воспринять человек, благодаря усилиям и мастерству нашего переводчика – существа, которое можно назвать одновременно и нами и ими, а вернее, принадлежащим и к нашему, и к их роду. Оно родилось от смешанного брака между нашей Царицей-Бабочкой и особью их породы. Такое случается крайне редко, но тем не менее иногда происходит. Мы не придаем этому большого значения – не радуемся и не печалимся. Мы встречаем такие существа тихой улыбкой.

Задача же переводчика заключалась в том, чтобы перевести этот фрагмент с языка нашего, больше похожего на бесшумную музыку, на их язык, который они, впрочем, используют в его самой плотной, варварской и увечной форме, причиной каковой сами же и послужили. Словом, они имеют дело с карикатурными и изувеченными остатками того наречия, которым пользовались их дальние предки.

Как я уже сказала, после посещения Китая я направилась в Краков, причем двигаясь в обратном от их вектора направлении времени, потому что меня заинтересовал этот человек, лежащий на обочине, и мне захотелось узнать о нем побольше. Мне это удалось. Сознаюсь, меня взволновало одно его неотправленное письмо, потому что в том месте, которое он в нем описывал, в конце их прошлого века я (совпадений между нашими и вашим мирами значительно больше, чем вы можете себе представить) была невольной свидетельнице и участницей самого возвышенного и в то же время самого карикатурного и смертельно-смешного романа на свете. Речь тут идет об одном русском профессоре по имени Соловьев, гении и бродяге, и его чувствах к некой особе, которая в летние месяцы жила с семьей как раз в тех дачных местах, где велосипедист, лежащий на обочине, некогда наблюдал алебастровых чаек над водой.… Это недалеко от Москвы, в девяти километрах от станции Сходня, и поместье возлюбленной философа называлось тогда Иевлево-Знаменское, а ныне в том, что от него осталось, базируется часть ОМОНа. Что это такое, я не знаю. (Про километры я поняла, потому что любящие обожают, когда их – километров, миль, метров и сантиметров-миллиметров – становится между ними все меньше и меньше, про поместье тоже, ибо в поместьях происходило множество дивных любовных историй, а про ОМОН нет. Вероятно, его никто никогда не любил. Так что слово это на совести нашего переводчика.)

Один из людей – поэт, кажется германский, – сказал, что мы не проводим различия между живыми и мертвыми, и в определенной степени это так. Потому что мы и тех и других видим одинаково, что и соответствует реальной, а не фантомной действительности. Мы их видим ясно и отчетливо. Но вот, например, «Дукатти» последней модели лично мне разглядеть так и не удалось…

Кузнечик счастья

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо, где один русский поэт купил бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после закрытия. Я покупал их у стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел с вокзала в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в бетонированном гараже, похожем на подземный аэродром, под высоткой на площади Восстания, в ауле за перевалом с жуткого похмелья, в ресторане навынос, в буфете катера при пересечении абхазской границы, а также там, где никому никогда и ничего еще купить не удавалось. Я покупал их в горах, низинах, на улицах, в ночных ресторанах, с рук, в самолетах, у железнодорожных проводников и теток за зарешеченными прилавками тогда, когда занавес упал так, что его уже никто не в силах был поднять, даже и не пытался. Но мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало. И делали это, когда всё уже в силу истекшего времени настолько закрылось, что никакой «Флориан» открыть то, что закрылось, не смог бы, даже если б и сильно захотел.

Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой, полной растаявшего мороженного, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза – жидко-синие – на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и тогда наши взгляды встречаются и мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется Insolanse. Блондинкам они к лицу, почти всем. Впрочем, в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призвук жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что – про кузнечика счастья или марионетку Клейста, – я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться, я сползаю. Я сажусь на камень пьяццы и обнимаю твои ноги в коротких, до середины голени, белых брюках. Я улыбаюсь до ушей. Я утыкаюсь лбом тебе в колени и понимаю, что мне ничего больше не надо. Я всегда ждал чего-то подобного, но всегда боялся, что когда это произойдет, я могу – и скорее всего, все будет именно так – я могу ничего и не почувствовать. Все эти чудесные вещи – Венеция, Сан-Марко, наедине с возлюбленной, голуби (ля палома адьё) – произойдут, а со мной ничего не произойдет, все будет как в музее, когда волшебные вещи живут сами по себе, а ты – сам по себе. И я живу сам по себе в строе все тех же с ума сводящих перепутанных мыслей о ненаписанных страницах, об утраченном времени, о глупом выражении лица туповатого и хитрого таксиста-итальянца, похожего на собаку. И я буду обнимать самые теплые и длинные ноги на свете и при этом чувствовать лишь шершавость ткани и прислушиваться к матерной русской речи, долетающей с той стороны площади. Такой стареющий Гамлет, страдающий одышкой у ног Офелии, и мой мозг отметит, что я снова смотрю на себя со стороны и снова не живу, а сплю и вижу сны.

Но, видимо, я нежданно и чудесным образом проскочил сегодня незримый мост, зеленый от деревьев виадук, и все стало просто. Счастье – это то, что есть, то, что происходит прямо сегодня и прямо вот здесь. И не с кем-нибудь, а именно со мной. Этот тонкий профиль с чуть вздернутым носиком, рука, гладящая мои волосы, запах водорослей – волна света и мурашек, бегущая от теплого камня по ногам, чтобы мягко вылететь из темени радужным фонтаном, над которым витает, раскрыв крылья, мой кузнечик-во-чтобы-то ни-стало, а меня, слава Богу, нет вообще, а есть только эти глаза, два круглых колена и рука на моей голове.

На тебе витые, в ремешках, босоножки, и я смеюсь и шучу по этому поводу. В твоих глазах залив в лодках и гребешках, когда ты, вытянув ноги, разглядываешь их, словно Венеру Милосскую, только что извлеченную с мутного дна и его водорослей на поверхность, а я сижу на камне и тоже разглядываю твою легкомысленную обувь. Потом ты говоришь: я всегда хотела тут быть с тобой. Я вот что скажу тебе, и ты понижаешь голос, ты мой ангел, которого я всегда знала и о котором всегда просила Бога. Ты замолкаешь, устрашенная чудовищной напыщенностью сказанного, но мне становится еще лучше и веселее от этих слов: ура бархатные театральные ложи! да здравствуют банальные как дождь фразы! ты счастье мое на щедрой царской ладони истоптанной и зацелованной солнцем главной венецианской площади… И пусть играет оркестрик, шаркают шаги прохожих, гуляют голуби и тает мороженое. Ты утыкаешься мне лбом в плечо. В твоих волосах золото и свежесть.

Потом ты шепчешь: ответь ему, и я догадываюсь, что ты тоже видишь, как к нам подходит ангел с весами и вектором, переставляет гирьки на чашках весов и меняет вектор. Он говорит, что время пошло в другом направлении, и к этому стоит прислушаться. Ты говоришь: видишь? – и я закрываю глаза и медленно чувствую, как проясняется темнота, и тогда различаю человека, лежащего на диване. Его глаза закрыты зеленым полотенцем, в ушах желтые заглушки, купленные в аптеке, и он равномерно дышит. Я стараюсь догадаться, кто это, и понимаю, что это я сам – четыре года тому назад, стремящийся создать свое будущее при помощи молитвы, мыслей и любви. Я лежу там совсем один и создаю картинку, где мы с тобой (а тогда я еще не знал, как тебя зовут, перепробовал много имен – Анна? Лариса? Электра? Аннабел Ли? – но ни одно из них не ложилось, не подходило) сидим за столиком на Сан-Марко, и вот я лежу сейчас на диване и вижу, что ты, моя единственная красавица, склоняешься ко мне, слегка постаревшему, но совершенно счастливому, подтянутому и загорелому, сидящему на камне площади у твоих ног, и шепчешь: помоги ему. Помоги ему понять, что у него все вышло, что мы уже вместе в будущем, что все произошло, потому что он не в силах в это поверить до конца. Он думает, что снова у него ничего не получится, что все кончится как всегда ничем, что он слишком стар, одинок, почти нищ и никому не нужен, кроме двух-трех друзей. Скажи ему! Да. Скажи ему. Так, чтобы он услышал и поверил. И я говорю: не волнуйся. У тебя все выйдет. Уже вышло. Скажи о себе Я, Я. Почувствуй это, почувствуй, что ты – это я. Итак – Я… И ты говоришь – Я… И ты говоришь: я сижу…

Я сижу с тобой на той самой площади Сан-Марко и в том самом уличном кафе «Флориан» в стиле рококо. Один русский поэт покупал тут бутылку после закрытия, и об этом написано в путеводителе, но мало ли где русские поэты покупали бутылки после того, как занавес падал. Я покупал их у железнодорожной стрелочницы в поселке Зеленоградская, в первом ночном магазине в Москве, куда пришел в носках (это в ноябре-то), на троллейбусной остановке рядом с парком Павлика Морозова, где существовал тайный уличный рынок в эпоху борьбы за трезвость, в автопарке под высоткой на площади Восстания. Я покупал их в горах, низинах, на улицах и в ночных ресторанах. Мы делали это вместе с кузнечиком счастья и серафимом удачи-во-что-бы-то-ни-стало…

Я сижу с тобой на площади Сан-Марко… Перед нами круглый мраморный столик с вазочкой полной растаявшего мороженного, две чашки капучино и бокал просекко. Солнце падает на мраморную столешницу и твои плечи. Твои глаза – жидко-синие – на загорелом лице смотрят то на голубей, то в сторону лагуны, то на меня, и когда наши взгляды встречаются, мне делается не по себе от радости. Легкий запах духов, кажется Insolanse. Блондинкам они к лицу, почти всем. Только в том случае, если у блондинки северная душа, а они нацелены на юг, возникает призвук жженого масла и паганиниевской канифоли. Неважно, что я говорил тебе только что – про кузнечика счастья или марионетку Клей-ста, – я сползаю. Я сползаю со стула от твоего жидко-синего взгляда, похожего на аквамарин на темной витрине в луче солнца, я хочу остановить это путешествие своего тела, но оно умнее меня и перестало мне повиноваться, я сползаю.

Цецилия и госпожа Мартынова

Они приехали в Краков, и на второй день Шарманщик поссорился с Надей. Сначала они жили в женском монастыре, насельницы которого посвятили себя неблагополучным семьям – пьяницам всяким, наркоманам, блядунам, и настоятельница подарила им по пластмассовым четкам – ему и Наде, а потом пошел снег, и они гуляли по парку. Из парка выросла башня, огромная, темная, массивная такая, кирпичная – дальше начинался старый город с развешанными поперек улиц рождественскими гирляндами. В тот день они и поссорились, Шарманщик не любил, чтобы им командовали, а Надя не могла, да и не считала нужным избрать иной стиль жизни. «Что я тут делаю?», – спросил себя Шарманщик, идя назад в город. Он часто задавал себе этот вопрос последнее время, все равно где. «Зачем я тут?» – спрашивал он дом, снег и костел возле рыночной площади. Потом он пошел в музей и долго стоял перед Цецилией Галерани, которую Леонардо изобразил в ее семнадцать лет с горностаем в руках. Может, и спросил он у дивной этой девушки с золотой звездой в сердце и пластмассовым котом в ногах, зачем он сюда пришел, а может, не стал спрашивать, а так постоял. Потом он выбрался на светлую улицу и долго размышлял, кто бы это мог переписать Цецилии руки и зачем он это сделал. Леонардо он любил и боялся и считал, что тому не повезло, раз его можно бояться. А в Цецилию он влюбился и понял это лишь через час, когда ходил по Кракову с ангелами в подвенечных платьях, белеющих из стеклянных витрин, как будто бы и они – снег. Небо было похоже на стадо тюленей, и из него шли перемежающиеся перламутровые лучи. Теперь он знал, что ему только казалось, что он любил Надю, да и раньше-то он в этом сомневался, а на самом деле он любил Цецилию Галерани. Он знал, что может вызвать ее из темного зала на втором этаже, где она сколько уж лет висит с переписанными своими руками и ничего не может сделать. Он мог бы сказать ей про снег, урны и краковских пляшущих бумажных человечков. Она была бы похожа на плотву, шевелящую слюдяным хвостом над тротуаром, а он говорил бы ей тихо слова, от которых она так и не сумела бы стать рыбой, а осталась бы живой девушкой. И руки у нее постепенно, пока они шли по улочкам и площадям, становились уже не подмалеванными, а прежними, как было тогда, когда она взяла на них горностая.

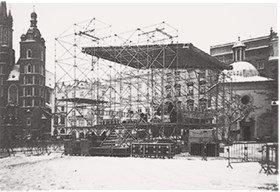

Уже потом, намного позже, он узнал, что Надя заказала в ту рождественскую ночь номер в какой-то шикарной гостинице, выложив немало злотых, чтобы они могли лечь вместе, а не как в монастыре, по разным кельям, а сейчас он ничего не знал и стоял на Рыночной площади, в молочном тумане, прорезанном мутными прожекторами, куда к полуночи высыпала куча народа встречать Рождество. Продавали горячий глинтвейн прямо с лотков. От него шел пар. На севере от ратуши играл один оркестр – для молодых, на юге – второй. На севере звучал рок, на юге – вальсы. Снег сыпал как заведенный, и вся площадь дымилась от тумана. Верхушек костела видно не было, в тумане качались как привидения только первые этажи.

Шарманщик позвонил друзьям в Москву, поздравил их с Рождеством, потом вышел на улицу и, прислонившись к столбу, послушал оркестр для молодых. Потом он пришел в монастырь и попытался помириться с Надей, но та носила обиду как свинец – за щеками и за пазухой. Он положил рождественский подарок ей на тумбочку, вздохнул и пошел спать.

На следующий день они выступали на небольшом банкете, устроенном в монастыре в их честь. Вернее, в честь их радиоспектакля о Ежи Попелушко, ксендзе профсоюзного движения «Солидарность», убитом местным КГБ в 85-м году по наводке наших дзержинских. Впрочем, Дзержинский был тоже их, а не наш, потому что тоже поляк, но дело не в этом. После выступления к нему подошла незнакомая монашенка и сказала, что ей надо им, гостям из России, вот это передать. И она сунула в руки Шарманщику старую толстую тетрадь в бледно-розовом твердом переплете. «Что это?» – спросил Шарманщик. Она ответила по-польски, и он ничего не понял. Он взял тетрадь, сделал вид, что понял, а понял, что это подарок, и поблагодарил на русском, хотя слово «спасибо» по-польски тоже знал.

На Наде год назад он хотел жениться, а сегодня не понимал зачем. Утром он снова пошел на площадь с костелом Витоша после почти бессонной ночи. Он вспомнил, сколько было понавешано костылей, медных и серебряных сердечек в Краковском костеле с чудотворной Ченстоховской Божьей Матерью – дары излечившихся. Как он там три дня назад стоял, а потом прополз на коленях вокруг чудотворной иконы по специальному заалтарному желобу, натертому коленями просителей до блеска, – он решил, что это поможет его дочери перестать его ненавидеть на пару с ее матерью. На миг он даже очень сильно поверил в это, а сейчас подумал, что почему бы Божьей Матери и не исполнить его просьбу, но только что-то в последнее время просьбы его никак не исполняются. А сейчас он зашел в костел и исповедался пожилому ксендзу, чье лицо неясно и строго маячило за решетками исповедальни. Потом вышел на площадь.

Вернулся в монастырь, взял тетрадку в бледном розовом переплете из кожи и стал читать. Написано было по-русски. Прекрасная желтоватая бумага хранила драгоценные и выцветающие чернильные завитушки, в которые осыпался целый XIX век, как тополь осенью до ветвей, сбросив все лишнее. Писала какая-то София Мартынова – ее имя было аккуратно выведено на первой странице лиловыми чернилами. Сначала он никак не мог уловить смысла, потому что думал, почему он так сильно хотел жениться на Наде, а теперь не хочет, и еще об ангелах с серебряными крыльями за стеклянными витринами, но потом понял, что это за тетрадка у него в руках. Это были воспоминания госпожи Софьи Михайловны Мартыновой (в девичестве Катениной), перемежающиеся главами из дневника, кажется, ей же и принадлежащего, ну конечно же, почерк один. Потом возникло имя знаменитого русского философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева, которого Шарманщик особо почитал. Он разволновался, закурил сигарету, тут же загасил, вспомнив, где он, оставил тетрадку на сером в квадрат покрывале койки и снова пошел на площадь. Тротуары и середина улицы были засыпаны тающим снегом, в небе мелькали голубые прорехи.

На площади под домом стояли четверо панов с музыкальными инструментами – гобой, скрипка, флейта и валторна. Паны были одеты в темные добротные куртки и выглаженные брюки, и вдыхали они в промежутках воздух, а выдыхали пар. На головах у них были мягкие шляпы. Они заиграли вальс, и тут снова посыпал снег, да какой! – а справа от колокольни костела, в четвертом этаже кирпичного здания, напротив окна, стоял у себя дома какой-то человек в белой рубашке и смотрел оттуда на площадь с панами, Шарманщиком и снегом. Он смотрел на нас с высоты и не шевелился, словно на какое-то время стал памятником в окне, а может, он просто задумался. Такие памятники, как в шпионских фильмах, наверное, ставят на окне для того, чтобы на улице кто-то понял, что в доме настала полная тишина и идти туда не стоит. А снег летел, словно лес, скрипки играли на четырех ногах, ангелы метались в снегу с золотыми звездами как угорелые, я любил Цецилию, а он думал совсем о другом, и вообще неизвестно, видел ли он хоть что-то из того, что здесь происходило, или смотрел куда-то совсем в другие края, например в свои собственные мысли. Впрочем, все это было неважно…