Полная версия

100 великих судебных процессов

К концу заседания судебный процесс зашел в тупик: надо было его немедленно прекращать, а обвиняемого отпустить. И тогда Каиафа незаконно прибег к клятве: «сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои (по Талмуду, первосвященникам это было запрещено делать Самим Господом. – В.Л.) и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти».

Обвинение было основано исключительно на словах самого обвиняемого, без привлечения иных доказательств и допроса свидетелей, подтверждающих слова Христа, т. е. подтверждения Иисусом Его мессианских прав.

Получив под клятвой ответ Иисуса, судья нарушил закон, т. к. поставил обвиняемого в безвыходное положение – «признаться в преступлении, либо совершить еще одно – клятвопреступление», проигнорировав право узника по своему выбору отвечать или не отвечать на вопросы.

По закону «любой смертный приговор должен был быть утвержден еще раз не ранее, чем на следующий день после вынесения», причем с повторением всех судебных процедур предыдущего заседания. «Если суд не мог сразу оправдать подсудимого, то был обязан отсрочить, по крайней мере, на 24 часа, заседание для произнесения окончательного приговора. Окончательное заседание не могло также происходить в субботу».

Поскольку на следующий день была как раз суббота, а далее Пасха, повторное заседание (третий суд) без должного кворума было наспех проведено ранним утром, и на нем лишь огласили приговор.

Обвинительный приговор можно было пересмотреть и отменить при кассации, однако Иисусу Христу такая возможность предоставлена не была. Он начисто был лишен права на защиту.

Для утверждения смертного приговора члены синедриона направились к прокуратору, ведя с собой связанного и избитого слугами Христа.

По случаю празднования Пасхи и для наблюдения за порядком Пилат приехал из своей Кесарийской резиденции в Иерусалим. Делая уступку иудейским обычаям, Понтий сам вышел на лифастратон (открытое возвышенное место перед жилищем прокуратора) и спросил у иудеев, в чем они обвиняют своего узника. Члены синедриона, рассчитывавшие на то, что Пилат автоматически утвердит смертный приговор и не потребует нового разбирательства, не открыли Пилату своего приговора, а выдвинули против Христа обвинение политического характера – в возмущении народа, отказе давать подать кесарю и назывании Себя Христом Царем. При этом они надеялись придать Христа позорной смерти на кресте, которую могли совершать только римляне со своими рабами. «Евреи же считали, что человек, умерший на кресте, больше не принадлежал еврейскому народу». Клеветников не остановил страх пред лжесвидетельством, поскольку «согласно закону, лжесвидетель подвергался тому наказанию, которое ожидало оговариваемого им подсудимого».

К тому же фарисеи расчетливо надеялись отвести от себя и «с возможно малой затратой лжи обратить на иноземную власть ту ненависть, которую должна была возбудить в народе смертная казнь пророка».

Пилат тут же «должен бы был потребовать показаний: не собирал ли Христос около Себя воинов, не заготовлял ли оружия», но он почему-то не затребовал этого. Допросив Иисуса наедине, прокуратор убедился, что Тот не политический заговорщик и не представляет никакой опасности для Рима. Еврейским судьям Пилат заявил, что не находит никакой вины в этом человеке. Но те настаивали, говоря, что «Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме». Четвертый суд закончился без приговора.

Жадный до зрелищ, Ирод Антипа потребовал от Иисуса какого-нибудь чуда, но Спаситель проигнорировал его интерес. «Тогда Ирод со своими воинами, уничижив Иисуса и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду – знак невиновности, и отослал обратно к Пилату». Пятый суд над Христом проще назвать пародией на суд.

К тому времени у претории собралась толпа, подогретая начальниками и старейшинами иудейскими. Пилат, увидев, что Ирод тоже не нашел ничего преступного в Иисусе и лишь посмеялся над ним, решил воспользоваться еврейским обычаем, по которому к празднику освобождали одного из заключенных, и отпустить на свободу Христа. Прокуратор полагал, что народ вопреки лицемерным завистливым священникам и старейшинам потребует освобождения Мессии. Но собравшиеся неожиданно для Пилата стали кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варавву!» (Варавва же был осужден на смерть за участие в бунте и убийство).

Тогда Пилат приказал воинам бичевать Иисуса, думая, что вид истерзанного узника умягчит кровожадность толпы. Увы, «народ», увидев полуживого после страшной экзекуции (98 ударов бича) Христа, ожесточился еще более и стал требовать: «Распни! Распни Его! Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим!»

Судя по его реакции, Пилату стало явно не по себе – он уже убедился, что Христос если не полубог (по языческим меркам), так точно праведник. Он предпринял несколько попыток освободить Христа не столько в пику лицемерному синедриону, сколько из-за сочувствия к Иисусу, но проявил в этом слабость и непоследовательность. Будь наместник жестче и между своим благополучием и истиной выбери Истину, Христа, возможно, удалось бы спасти, хотя здесь мы уже вторгаемся в промысл Божий.

Прокуратор вошел с Иисусом в преторию и спросил Его: «Откуда Ты?» Но Спаситель не дал ему ответа. Пилат был удивлен этим молчанием. «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя или отпустить тебя?» Тогда Христос «утешил» его: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше».

После этого ответа Пилат желал еще более освободить Иисуса Христа. Трижды вопрошал он толпу: «Какое же зло сделал Он? я ничего достойного смерти не нашел в Нем» и трижды слышал в ответ: «Распни Его!».

Первосвященники, видя расположение Пилата, пригрозили ему: «Если ты отпустишь Его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем – противник кесарю». Поскольку прокуратору было что скрывать от императора, он испугался доноса не на шутку.

Увидев, что толпа на грани взрыва, Пилат приказал принести воды, умыл свои руки перед народом и сказал: «Неповинен я в крови праведника сего!», на что толпа истово возопила: «Кровь его на нас и на детях наших!»

Тогда Пилат отпустил им разбойника Варавву, а Иисуса Христа предал на распятие. Так закончился шестой суд над Мессией. По римским законам, Пилат не должен был наказывать Христа еще раз после бичевания, но прокуратор смалодушничал.

На Лобном месте, по-еврейски Голгофа, распяли Иисуса, а по сторонам его двух разбойников, причтя тем самым и Христа «к злодеям».

«Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал».

«Начиная с той ночи 14 нисана в Иерусалиме, когда при участии тысяч людей совершился суд над Иисусом Христом, и до наших дней происходит одно и то же: люди, избирающие грех, ожесточаются и распинают Бога» (Афанасий Гумеров, иеромонах Иов).

«Пилат отправил впоследствии к Тиверию (императору Тиберию. – В.Л.) донесение, в котором описал жизнь Иисуса Христа, Его чудеса и святость, свой суд над Ним и причины, побудившие осудить Его на распятие… Тиверий… так был поражен описанием чудес и святости Иисуса Христа, что предложил сенату включить Его в число римских богов; но сенат, неизвестно по каким причинам, на это не согласился, и Тиверий ограничился тем, что под страхом казни запретил преследование христиан» (святитель Иннокентий Херсонский).

Средние века

Трупный синод

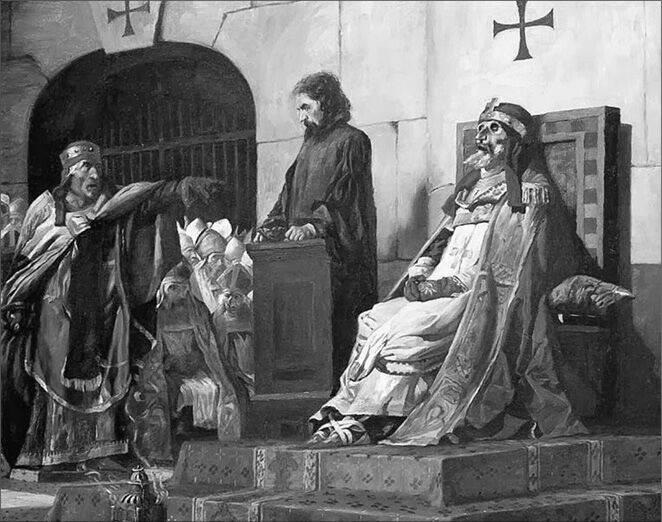

Казалось бы, нет ничего реальнее судебного процесса. Одни люди тягаются с другими, а третьи их обвиняют, защищают и судят. Все, как говорится, вживую. Трупы фигурируют в суде разве что в качестве улик. Однако же случается, что и над останками производят суд и выносят свой вердикт, казалось бы, вполне нормальные люди. О таком самом громком церковном трибунале над эксгумированным трупом папы Формоза можно найти сведения в Католической энциклопедии и ряде других книг. Это событие осталось в истории церкви и в истории судебного права под названием «Трупный синод» (лат. synodus horrenda – жуткий синод). Судилище, состоявшееся в январе 897 г. в Латеране (папский дворец в Риме, до авиньонского пленения служивший резиденцией пап), по признанию самой католической церкви – «одно из самых неоднозначных в истории папства, вызвало раскол в церкви и дестабилизировало римский понтификат на рубеже IX и X столетий».

Богатая история Рима (а вместе с ним и Италии), его процветание и упадок были следствием нескончаемой борьбы партий, кланов, группировок. В конце IX в. здесь схлестнулись представитель итальянских сеньоров Сполето король Италии (891–898) Ламберт Сполетский и представитель немецкой линии династии Каролингов король Восточно-Франкского королевства (887–899) Арнульф Каринтийский. Нюанс их отношений состоял в том, что в 896–898 гг. они оба оказались коронованы императорами Запада (Римской империи) одним и тем же римским папой Формозом.

Не надо забывать, что в то время на территории Италии шла борьба не только между монархами, но и борьба каждого из них с римским папой, не чуждым притязаний на верховную власть как в отдельных княжествах, так и в Римской империи. Часто от позиции папы зависел исход борьбы противоборствующих сторон. Но еще в большей степени судьба папского престола была в руках претендентов на императорскую корону. Это объяснялось сильной экономической (да и политической) зависимостью постоянно меняющихся понтификов от чехарды властителей, в результате чего папство впало в глубочайший нравственный кризис, охвативший два постыдных периода: Трупного синода (897–904) и порнократии, правления блудниц (904–963).

Трупный синод. Гравюра по картине Жана-Поля Лорана. 1870 г.

Церковный иерарх Формоз (816–896) возглавлял в Риме пронемецкую партию, вознамерившуюся поставить императором немецкого короля. По смерти папы Стефана V Гвидо, герцог Ламберт Сполетский предложил в 891 г. в кандидаты на папский престол своего ставленника Сергия, но был выбран Формоз. Герцог не сдался и в том же году вынудил понтифика короновать его императором Запада. По свидетельствам современников, Формоз, мечтавший избавить папский престол от ига Гвидонидов, до этого не раз разорявших Рим и не однажды отлучавшихся от церкви, «очень искусно держал себя во время неурядиц в Италии, даже притворился покровителем молодого Ламберта». Сам же тем временем тайно уговорил Арнульфа Каринтийского захватить Рим, что король и сделал осенью 895 г.

22 февраля 896 г. Формоз венчал Арнульфа императорской короной и подвиг его на вторжение в Сполетто (вотчину Гвидонидов). В походе монарха разбил паралич, и он вынужден был вернуться в свою резиденцию в Регенсбурге (Бавария), где и умер в конце 899 г. 80-летний понтифик не дождался освобождения Италии от ига Гвидонидов и 4 апреля 896 г. «при непроясненных обстоятельствах» отошел в мир иной.

После двухнедельного понтификата Бонифация VI, скоропостижно умершего якобы от подагры, папский престол занял Стефан VI, отпрыск клана Сполето. Стефан тут же восстановил власть Ламберта над Римом и в угоду ему устроил суд над Формозом, уже как 9 месяцев почившим в бозе.

В январе 897 г. по случаю прибытия в Рим Ламберта понтификом был созван торжественный собор, который и получил название Трупного. Синод заседал в Латеранской базилике.

Труп папы Формоза извлекли из могилы, облачили в папские уборы, посадили на трон – скамью подсудимых, а затем предъявили ему обвинения в узурпации Святого престола. Суд не был «односторонним» – на все обвинения «отвечал» дьякон, стоявший за троном и подражавший голосу усопшего.

«Формозу вменялись… вероломство, переход с одной епископской кафедры (Порто) на другую (Рим) в обход установленного Никейским собором запрета, а также совершение им, мирянином, религиозных таинств. Кроме того, Формозу ставилось в вину венчание на царство «незаконнорожденного» Арнульфа при жизни законных императоров Гвидо (отец Ламберта, скончался в 894 г. – В.Л.) и Ламберта».

Дело в том, что Никейский собор запрещал епископам переходить с кафедры на кафедру; соответственно, римским епископом не мог быть избран епископ другого города. Формоз же, происходивший из аристократического римского рода, при Николае I Великом, самом значительном понтифике эпохи Каролингов, стал епископом Порто, обширнейшей территории северо-западнее Рима. Из-за конфликта с папой Иоанном VIII был отлучен от церкви по обвинению в попытке свержения понтифика. Реабилитировал «мирянина» папа Марин I.

Объявив избрание Формоза недействительным, судьи аннулировали и все принятые им постановления. С мертвеца сорвали папские одеяния, отрубили три пальца правой руки, которыми папа некогда благословлял паству. Затем труп поволокли по улицам на кладбище, где засыпали в братской могиле для чужеземцев. Вскоре кто-то выбросил останки в Тибр. Скелет выловили через несколько месяцев рыбаки, и «в том же году папа римский Теодор II, владевший папским троном всего 20 дней, успел с почестями перезахоронить прах Формоза в соборе Св. Петра, аннулировать постановления «Трупного синода» и запретить судебные преследования покойников.

«Во время глумления над трупом Формоза Латеранский храм потрясло землетрясение, что вызвало его частичное обрушение. Это знамение пробудило в римлянах благоговейный ужас и возбудило всеобщее негодование против оскорбителей Формоза… Римская чернь взбунтовалась, папа Стефан был заточен в темницу и там удавлен».

Отголоски Трупного синода продолжались еще лет 10, в течение которых в Латеране «царствовали междоусобие, кровопролитие и террор» и сменилось семь пап, поочередно предававших своих предшественников анафеме и не всегда покидавших сию юдоль естественным образом.

Сегодня правление Формоза признано полностью законным.

Казнь юного короля

Конрадину Сицилийскому (1252–1268) судьбой предназначалось стать императором Священной Римской империи, но, увы, в 16 лет он принял смерть.

Последний законный отпрыск императорского дома Гогенштауфенов (1138–1254), правнук могущественного государя Фридриха I Барбароссы, внук великого полководца Фридриха II Гогенштауфена, юный Конрад был еще и пятым продолжателем трубадурской традиции династии. Своей невесте 9-летней Софии фон Мейсен певец посвятил стихи: «Чем мне поможет летний зной / И день, что весел безоглядно? / Весь свет мой в женщине одной, / Но дни проходят безотрадно. / Когда же милость мне она / Окажет, как ей подобает, / Жизнь станет радости полна»…

Это стихотворение внесено в Манесский кодекс – незаконченный поэтический сборник 1300 г. как песня «молодого короля Конрада». Конрадин успел еще «мальчиком» (так иногда называли красивого и элегантного титулярного короля Иерусалима и герцога Швабии) оставить яркий след в истории Европы.

Несмотря на юный возраст, Конрадин «по-взрослому» разбирался в чрезвычайно запутанной политической обстановке Европы тех лет. Конечно же, в этом помогали ему дядья и советники в возрасте.

Итальянские гибеллины (защитники императорской власти против папской) в 1267 г. предложили Конрадину вступить в законное владение отцовскими землями в Италии, захваченными после смерти его отца Конрада IV (1254) французским принцем Карлом Анжуйским. Загоревшись мыслью вернуть утерянный имперский трон, претендент собрал в кулак своих сторонников и убедил их на очень рискованное предприятие – идти через Альпы и Италию до Сицилии на узурпатора, за которым было мощное войско французских рыцарей, и на коварного римского папу Климента IV.

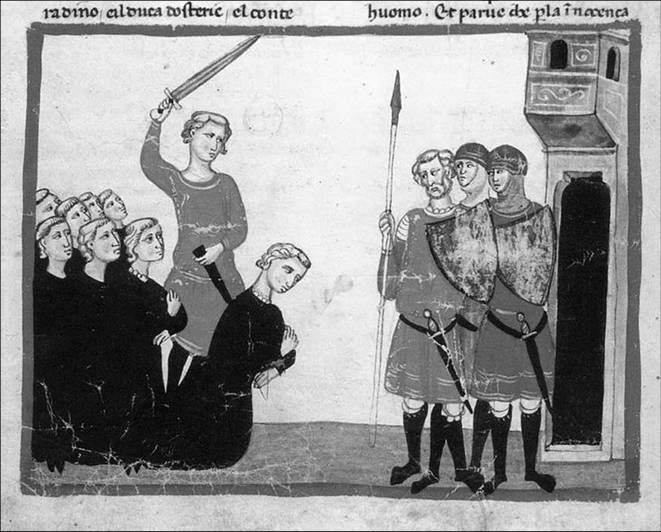

Казнь Конрадина в Неаполе на рыночной площади 29 октября 1268 г. Миниатюра XIII в.

Удивительно, что это смог сделать 15-летний отрок, который умел не только властвовать, но и очаровывать своих подданных. Хронисты называли его «львенком», «молодым орлом». И крайне прискорбно, что юношеский максимализм (что бы ему не подождать какое-то время и лучше подготовиться к походу!) привел его к гибели.

Нас в этой истории интересует прежде всего то, что последний из Гогенштауфенов погиб не в бою или от болезни и несчастного случая, а был обезглавлен по приговору суда. Для современников официальная публичная казнь помазанника Божьего была как гром среди ясного неба. Такого еще не случалось в просвещенной Европе. Но надо же было набираться опыта и в цареубийстве – и Средневековье успешно справилось с казнью поэта-херувима-короля на механической «Деве» – прообразе гильотины.

Судебный процесс и казнь Конрадина и по сей день считаются величайшим преступлением суда не только перед Богом, но и перед людьми – ведь так был пресечен самый могущественный императорский род в истории средневековой Европы.

Сведений о самом суде сохранилось мало, пожалуй, наиболее подробно они представлены в книге С. Рансимена «Сицилийская Вечерня».

Осенью 1267 г. Конрадин в сопровождении крупных немецких феодалов и своего друга детства австрийского герцога Фридриха I Баденского повел 3000 рыцарей на Италию. Климент IV отлучил претендента на трон от церкви и «объявил анафему любому, кто будет способствовать избранию Конрадина императором, и любому, кто будет сопровождать его в итальянском походе». Позднее свои проклятия он подкрепил буллой. Принц не убоялся угроз папы и вскоре приобрел многочисленных приверженцев в Италии.

Выиграв в июле 1268 г. битву против французов в долине Арно, Конрадин вошел в Вечный город. «Въезд Конрадина в Рим 24 июля был встречен проявлениями истеричного энтузиазма. Никогда еще папский город не оказывал такой шумный прием общепризнанному врагу святейшего престола. Толпы встречали его хвалебными гимнами и осыпали его путь цветами. Улицы были украшены шелковыми и атласными полотнищами. Все были в праздничных нарядах. На Марсовом поле были устроены игры и шествия с факелами ночью. К юному королю, с его красотой и обаянием, относились почти как к богу» (С. Рансимен).

Победителю были оказаны императорские почести. Ему оставалось прибрать к рукам южную Италию (там тоже были недовольные политикой Карла) и Сицилию, где вообще разгорелось восстание.

Однако в решающей битве близ замка Тальякоццо (под Римом) 23 августа 3500 закаленных в боях французских рыцарей, во многом благодаря везению, победили смешанное наемное пятитысячное войско Конрадина.

Юноша смог скрыться, но вскоре был выдан Карлу сеньором небольшого морского порта Астуру. Конрадина вместе с Фридрихом Баденским и другими знатными сторонниками доставили в Неаполь, где им Климентом и Карлом был уготован суд. Лицемерный папа, потребовавший «поголовного истребления рода Гогенштауфенов» (ему приписывают слова: «Жизнь Конрадина – смерть Карла, жизнь Карла – смерть Конрадина»), после казни Конрадина бил себя в грудь и всячески отрицал соучастие в убийстве.

Карл считал себя (и часто был таковым) приверженцем законности. Для расправы с пленным принцем нужен был закон. На новый закон всегда найдутся старые юристы – получив монарший приказ, они тотчас же подготовили обвинение против Конрадина. Оно было кратким: вторжение в Неаполитанское королевство – это акт разбоя и государственная измена. Таким же кратким был судебный процесс, вынесший приговор Конрадину, Фридриху Баденскому и еще 11 «конрадинцам»: виновны и приговариваются к смерти через отсечение головы.

29 октября 1268 г. Конрадин был обезглавлен на эшафоте на рыночной площади Неаполя на глазах у Карла Анжуйского и свиты.

«Перед смертью юный король объявил, что он не предатель, а человек, пришедший взять по праву королевство своих предков. Затем бросил в толпу свои перчатки и, попросив Господа простить ему грехи, положил золотоволосую голову на плаху со словами: “Ах, мама, как сильна будет печаль твоя при таком известии!”… Елизавета Баварская спешила из Германии с большой суммой денег для выкупа, но опоздала» (Е. А. Сизова).

Процесс по делу тамплиеров

Одним из самых громких дел в истории правосудия является судебный процесс по делу тамплиеров (Ордена Храма), проходивший в христианских странах с 1307 по 1314 г. Материалы процесса исчезли вскоре после этих событий и, как предполагают, ныне хранятся в Ватикане. При всей прозрачности главной причины разгрома Ордена – желания обогатиться за его счет, были и другие основания.

Орден Храма был основан в Святой земле в 1118 г. после Первого крестового похода с целью защиты пилигримов в их паломничествах по святым местам на Ближнем Востоке, а также государств, созданных рыцарями в тех краях.

Наделенный римскими папами и европейскими государями значительными церковными и юридическими привилегиями, Орден получил во владение большие земельные угодья, на которых стал строить замки, соборы, церкви, дороги. Самые большие пожертвования тамплиеры получили во Франции, отчего Орден числился французским.

Допрос Жака де Моле. Гравюра XIX в.

В конце XIII в. христиане были изгнаны мусульманами из Сирии и Палестины, и тамплиеры вынуждены были заняться торговлей и ростовщичеством, в чем весьма преуспели. Орден с великим магистром во главе превратился в «государство в других государствах». В числе его должников были все – от крестьян до монархов и понтифика. При этом храмовники прославились и как благотворители.

Французский король Филипп IV Красивый в войнах с Англией, Священной Римской империей, Савойей увеличил французские владения, но при этом расточил королевскую казну и, будучи сам крупным должником Ордена, с тревогой и завистью следил за его успехами в политической и финансовой области. Филипп, как самый могущественный венценосец Европы, заявивший: «Король Франции не признает никого выше себя на земле», сильно опасался возможного объединения Ордена и римского папы Климента V, после чего ему поневоле пришлось бы поделиться с ними властью. И хотя понтифик был французом, ставленником монарха и его должником, Филипп по себе знал – в политике долги чаще всего не возвращают. Король поджидал удобного момента, чтобы пресечь реальную возможность этого объединения и заодно поживиться богатством Ордена. Притязания государя готов был поддержать и церковный клир, недовольный особым статусом Ордена – «подсудность лишь папской курии, изъятие из-под юрисдикции местных феодалов, освобождение от уплаты церковных налогов и др.».

Такой «случай» представился в 1307 г. Его провернул советник короля Гийом де Ногаре. Ногаре подготовил для правителя «случайный» донос о якобы грандиозном заговоре Ордена Храма против всех христианских монархий, его желании установить «мировую державу» под своей эгидой и о поклонении храмовников дьяволу. Филиппу фальшивка пришлась на руку. Одновременно советник распустил об ордене самые грязные слухи. Молва достигла ушей папы, и он отозвал Жака де Моле, магистра ордена, с Кипра в Париж. Тогда же Филипп провел тайные переговоры с Климентом V и настоял на проведении следствия в ордене.

В сентябре 1307 г. на Королевском совете было принято решение об аресте всех тамплиеров, находившихся на территории Франции. Ногарэ разослал секретные распоряжения чиновникам на местах о взятии под стражу рыцарей храма, с перечислением их преступлений. После тщательной подготовки операции единовременно, в 6 часов утра 13 октября 1307 г., именем Святой инквизиции были произведены аресты во всех командорствах (так назывались опорные поселения рыцарей, являвшиеся одновременно фермами и постоялыми дворами для паломников), уже без санкции понтифика. Были взяты все члены ордена, включая его магистра. В тот же день повсеместно вывесили объявления, в которых Филипп обвинял рыцарей-храмовников в отречении от Иисуса Христа, сатанизме, содомском грехе, идолопоклонстве, совершении черных месс, ереси и пр. Были и обвинения экономического характера – в лихоимстве, уклонении от уплаты налогов, махинациях с недвижимостью, скупке краденого, спекуляциях продуктами в неурожайные годы.

Инквизиторы и королевские слуги немедленно приступили к допросам и изуверским пыткам. На следующий день 136 из 140 тамплиеров, арестованных в Париже, дали признания своей вины, о чем тут же было оповещено население.