Полная версия

100 великих судебных процессов

Да что там молодежь! Философ и сам «испытал» многих афинян на предмет их умения рассуждать. Железная логика и смирение мудреца бесили граждан. А он лишь сетовал: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». «Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» (Диоген Лаэрций).

Не могли простить новые власти Сократу и его критики государственного устройства. Были у философа грехи и в прошлом: его ученики Алкивиад и Критий принесли немалый вред Афинам. Этого философу открыто в вину не ставили, но судьи, естественно, имели в виду.

В мае 399 г. до н. э. Сократ предстал перед одной из 10 коллегий суда присяжных. В состав суда входило 6000 членов, из которых 5000 были основными и 1000 запасными судьями. Судьи избирались ежегодно по жребию из граждан, достигших 30 лет, по 600 человек от каждой из 10 фил (общин) Аттики. Судебная коллегия, где разбиралось дело Сократа, состояла из 501 человека. Постановления принимались большинством голосов.

Для многонаселенных Афин всякий суд был праздник. Дело же одиозного Сократа привлекло весь город. Говорят, обвинители не жаждали крови Сократа, с них вполне хватило бы, если бы Сократ сбежал из Афин и не явился на суд. Именно это предложил старику Анит. Ведь, в конце концов, вся обида скорняка заключалась в том, что некогда Сократ высмеял его во время публичной дискуссии. Но мудрец проигнорировал «заботу» кожевника и, отказавшись от законной помощи знаменитого составителя судебных речей (логографа) Лисия, пошел на суд, «вполне сознавая грозящую ему опасность».

После речей обвинителей, потребовавших смертной казни для Сократа, обвиняемый взял слово и сказал, что он защищается только потому, что этого требует закон. Призвав судей ценить выше всего духовные блага, а не материальные, Сократ в первой части речи сказал о том, что нет ничего предосудительного в исследовании натурфилософских проблем и что «воспитание людей он считает полезным делом». При этом заметил, что никакой платы за это он не брал. Конкретно же своим обвинителям философ, в частности, указал, что «нелепо считать его развратителем молодежи и одновременно признавать, что все остальные граждане, в том числе судьи или сами обвинители, никого не развращают».

«Отвергать одних богов и признавать других – вовсе не значит быть безбожником», – заявил Сократ и добавил, что на него богами возложена миссия – воспитывать своих граждан (в т. ч. и судей) в духе добродетели. Когда же он сообщил, что, по словам дельфийской пифии, «нет человека более независимого, справедливого и разумного, чем Сократ», он сам себе подписал смертный приговор.

Суд признал Сократа виновным – при соотношении голосов 280 против 221. Для оправдания недоставало 30 голосов. Сократу, как обвиненному, по закону оставалось предложить самому себе меру наказания – не ту, что вменяли ему обвинители, а которую он заслуживал в собственных глазах – штраф, тюремное заключение, изгнание из Афин… Судьи же по своему усмотрению должны были выбрать тот или иной вариант.

Друзья философа были уверены, что при втором голосовании дело закончится оправданием, но обвиняемый обманул ожидания друзей и суда. Он вдруг заявил, что для него, человека достойного, но бедного, «нет ничего более подходящего, как обед в пританее!» (Здание, в котором обедали на государственный счет пританы – члены совета и лица, оказавшие Афинам важные услуги). Свое «наказание» подсудимый подкрепил весомой аргументацией: «Убежденный в том, что не обижаю никого, я ни в коем случае не стану обижать и самого себя, наговаривать на себя, будто я заслуживаю чего-нибудь нехорошего, и назначать себе наказание». Сократ все же согласился по бедности уплатить штраф в одну мину серебра. Все его движимое и недвижимое имущество оценивалось в 5 мин.

При этом обвиняемый не молил, как было принято, о прощении и не обещал бросить занятия философией; он даже запретил плакать о нем родственникам.

Восприняв пассаж философа как издевательство, суд 360 (против 141) голосами вынес Сократу смертный приговор, окончательный и не подлежащий обжалованию. «Никто не желает зла», – говаривал философ, судя по всему, еще до суда.

После вынесения приговора Сократ обратился к судьям: «Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости».

В связи с отсутствием в Афинах священного посольства, без которого смертная казнь запрещалась, приговор был отсрочен на 30 дней. Сократа в тюрьме навещали друзья – они были «подавлены мыслью о предстоящей разлуке с ним и в то же время поражены величием его духа, его истинно философским спокойствием и необычайным мужеством перед лицом смерти».

Узнику был подготовлен побег, но он отказался, решив во всем остаться верным законам Афин. Ведь только благодаря законам, считал Сократ, существует государство, и «вопреки мнению большинства, нельзя отвечать несправедливостью на несправедливость».

В свой последний день Сократ не стал ждать захода солнца, попросил принести ему чашу с ядом, цикутой (по другой версии, болиголовом), и спокойно выпил ее. Перед смертью Сократ попросил принести в жертву богу врачевания Асклепию петуха, как благодарность за выздоровление, «символизируя этим свою смерть как выздоровление, освобождение от земных оков».

До сих пор юристы спорят о справедливости приговора, а философы о причинах, побудивших Сократа «принудить» суд к обвинительному вердикту – ведь «в сущности он (Сократ. – В.Л.) и до сих пор остался непонятным, как непонятна его казнь, производящая такое впечатление, что не афиняне его казнили, а сам он заставил их себя казнить» (А. Ф. Лосев).

Смерть Сократа оставила не меньше вопросов, чем задала их его жизнь. «В самом деле, как быть, если индивидуальное сознание сталкивается с общественным, если совесть одного идет вразрез с убеждением многих? Что делать, если мнение одного из граждан противоречит интересам государства, его требованиям? Как поступить тем, теоретическая и практическая деятельность которых вызывает недоверие и вражду со стороны окружающих людей? Какой приговор можно вынести человеку, обвиненному в подрыве устоев общественной и семейной жизни, если к тому же он решительно отказывается от какого-либо компромисса с людьми, считающими его деятельность разрушительной и даже пагубной? Словом, как быть, если один идет наперекор всем и считает истиной то, что, по мнению остальных, является опасным заблуждением?» (Ф. Х. Кессиди).

В последнее время многие правоведы склоняются к тому, что «афиняне, казнившие Сократа, были правы, так как они отстаивали основы своей “нравственной жизни”. Однако и Сократ был прав, так как он выдвинул новый принцип, ознаменовавший собой наступление новой эпохи, новой фазы в истории мира и всего человечества». Главный вопрос жизни, провозгласил философ, есть вопрос о добре и зле, и человек при любых обстоятельствах может и обязан выбирать добро.

Наместник страшнее чумы

Римское право – великое творение римских юристов, в самом Древнем Риме не всегда соблюдавшееся. Для римлян зачастую личные связи и золото были выше писаных законов, и сами законы применялись либо избирательно, преимущественно для неримлян, или когда судьям и власти было выгодно блюсти именно эти законы. «Как бы нам ни хотелось, речи Цицерона вовсе не свидетельствуют о справедливости римского суда и величии римских законов, а лишь говорят о том, что в определенных условиях честные люди могли все же противостоять неправедности судей, умели находить лазейки в бетонной стене корысти и круговой поруки высших слоев общества» (В. Н. Еремин).

«Чего всего более надо было желать, судьи… в столь ответственное для государства время. Ибо уже установилось гибельное для государства, а для вас опасное мнение… будто при нынешних судах ни один человек, располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. И вот, в годину испытаний для вашего сословия и для ваших судов… перед судом предстал Гай Веррес, человек, за свой образ жизни и поступки общественным мнением уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам и утверждениям, оправданный. Я же взялся за это дело, судьи, по воле римского народа и в оправдание его чаяний… дабы избавить всех нас от бесславия. Ибо я к суду привлек такого человека, чтобы вы вынесенным ему приговором могли восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземных народов. Это – расхититель казны, угнетатель Азии и Памфилии, грабитель под видом городского претора, бич и губитель провинции Сицилии. Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен; но если его огромные богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-таки достигну одного: все увидят, что в государстве не оказалось суда, а не что для судей не нашлось подсудимого, а для подсудимого – обвинителя» (из речи Цицерона против Верреса).

Судебный процесс по делу бывшего наместника Сицилии Гая Лициния Верреса принес 36-летнему квестору (младшему чиновнику), служившему какое-то время на Сицилии, а затем в Риме, Марку Туллию Цицерону (106—43 гг. до н. э.) всеримскую славу. Дело явилось трамплином для «нового человека», ставшего в 63 г. до н. э. консулом Рима, раскрывшим антигосударственный заговор Катилины, за что он был назван «отцом отечества».

Цицерон. Античный бюст

Подсудимый же, Гай Веррес, за 3 года наместничества (73–71 гг. до н. э.) фактически опустошил остров. Доведенные до крайности, городские общины Сицилии на основании Корнелиева закона о вымогательстве подали против своего проконсула беспрецедентный, но реальный иск в 100 млн сестерциев (около 100 млн долл США), сопоставимый с реальными доходами Рима. Обвинителем сицилийцы попросили выступить Цицерона, которого помнили как честного и справедливого чиновника, руководившего вывозом зерна в период нехватки хлеба в Риме, и талантливого оратора.

Проведя в Сицилии следствие, собрав за 50 дней письменные доказательства вины Верреса и вызвав свидетелей, Цицерон вернулся в Рим и инициировал процесс против наместника.

Веррес был большой знаток законов, а паче того, как обходить их. То он попросту крал казенные деньги, подставляя своих начальников. То, пользуясь своей властью, не раз возбуждал судебное преследование гражданина, собирающегося принять богатое наследство, в результате чего получал или откупные от наследника, или все его наследство. То, изменив цену закупки зерна и правила учета, безмерно обогащался за счет граждан, пока не превратил Сицилию – основную поставщицу хлеба для нужд Рима и Италии – в нищую провинцию Империи. То «на глазах у всех ограбил в Сицилии все здания – как священные, так и мирские, как частные, так и общественные, и… совершая всякого рода воровство и грабеж, он не только не чувствовал страха перед богами, но даже не скрывал свои преступления». То во время восстания Спартака, когда тот в 71 г. со своей армией подошел к Мессинскому проливу и попытался переправить часть своих войск в Сицилию, Веррес взял с него деньги, обещая предоставить корабли морских пиратов, но обманул восставших, а себе поставил это в заслугу. То – совсем уж вопиющий случай! – придумал «новый способ грабежа» военного флота: захватив все источники финансирования (хлеб, жалование и пр.) флота, Веррес «стал за определенную плату отпускать матросов со службы, а все жалование, причитающееся отпущенным, присваивать себе». Ослабление флота достигло такой степени, что корабли римлян стали захватывать пираты. Некоторым удавалось сбежать от пиратов, но их капитанов Веррес обвинял в предательстве и предавал казни. Более того, когда пиратов ловили, проконсул за деньги отпускал их на волю (либо продавал в рабство), а вместо них публично казнил узников из своих тюрем – римлян или сицилийцев! Все свои преступления, как и водится в этих случаях, наместник топил в вине, обжорстве и разврате, совращая детей и жен достопочтенных подданных.

«Но самые многочисленные и самые важные доказательства и следы всех своих пороков он оставил в провинции Сицилии, которую он в течение трех лет так истерзал и разорил, что ее совершенно невозможно восстановить в ее прежнем состоянии… Наши преданнейшие союзники были отнесены к числу врагов, римские граждане были подвергнуты пыткам и казням, словно это были рабы; преступнейшие люди были за деньги освобождены от судебной ответственности, а весьма уважаемые и бескорыстнейшие, будучи обвинены заочно, без слушания дела были осуждены и изгнаны; прекрасно укрепленные гавани и огромные, надежно защищенные города были открыты пиратам и разбойникам; сицилийские матросы и солдаты, наши друзья и союзники, были обречены на голодную смерть; прекрасный, крайне нужный нам флот, к великому позору для римского народа, был потерян нами и уничтожен…» – это только краткий отрывок (1 %, не более) из обвинения Цицерона.

Короче, не было той гнусности, которую не сотворил бы Веррес вопреки закону, открыто и нагло, пользуясь покровительством центральных властей и долготерпением провинциалов.

Имея неограниченные средства для подкупа и поддержку властей разного уровня, Веррес был уверен в оправдательном вердикте. Нельзя сбрасывать со счетов, что на стороне обвиняемого хоть и неявно был славный полководец Помпей, принявший щедрую помощь Верреса в испанской войне против Сертория, когда сенат не высылал ему своевременно денег и необходимых припасов и снарядов. Немало израсходовал Помпей «заемных» средств и в самом Риме для получения консульства на 70 г. «Деньги, собранные Верресом в Сицилии, формировали “черную кассу” Помпея, за счет которой поддерживалось, а затем и усиливалось его политическое влияние» (А. Н. Нуруллаев).

Бывший наместник подкупил наличный состав суда за большие деньги (их таскали корзинами), но Цицерон все же добился отставки судей. Тогда обвиняемый нанял в качестве адвоката знаменитого оратора Гортензия (будущего консула на 69 г. и любителя изысканных блюд из павлинов) и подкупил некоторых новых преторов, всячески затягивавших процесс, с тем, чтобы перенести его на следующий год, когда обновится состав судей, более благосклонных к Верресу.

Однако Цицерон оказался бойчее бывшего наместника и явных и тайных его покровителей и апологетов. Намерения обвинителя стали ясны уже после первого его выступления в суде: «Я утверждаю, что Гай Веррес в своей разнузданности и жестокости совершил много преступлений по отношению к римским гражданам и союзникам, много нечестивых поступков по отношению к богам и людям и, кроме того, противозаконно стяжал в Сицилии 40 000 000 сестерциев. Я докажу вам это с полной ясностью на основании свидетельских показаний, на основании книг частных лиц и официальных отчетов».

Во время процесса Цицерон постоянно «остужал» судей, напоминая им об их долге: «О, достопамятные суды!.. Разве Веррес питал бы какую-либо надежду на благоприятный исход суда, если бы у него не сложилось дурного мнения о вас? Поэтому Веррес должен быть вам ненавистен еще более, чем римскому народу, если это возможно, так как считает вас равными себе по алчности, способности к злодеяниям и клятвопреступлению… В этом судебном деле вы вынесете приговор обвиняемому, а римский народ – вам».

Слушание дела началось 5 августа 70 г. и должно было быть прервано из-за ряда общественных игр… В интересах обвинения было закончить весь процесс до начала общественных игр. Поэтому Цицерон вместо длинной речи произнес ряд коротких, сопровождая каждую чтением документов и представлением свидетелей. Уже 7 августа Веррес сказался больным и не явился в суд; вскоре он покинул Рим. Гортенсий отказался защищать его. Допрос свидетелей и чтение документов закончились на девятый день суда. Суд подтвердил факт добровольного изгнания Верреса и взыскал с него в пользу сицилийцев 40 000 000 сестерциев.

Что же в итоге? Грабитель и убийца, но урожденный гражданин Рима, по римским законам на деле отделался легким испугом. Единственное практическое достижение Цицерона – возвращение средств Сицилии (хотя таких сведений, что деньги дошли до места, мне не попалось). Увы, законы не дали справедливости. И в таких решениях коренились причины падения поздней Римской республики, которые одновременно предопределили грядущую гибель Римской империи.

«Никто не может избежать смерти», – утверждал Цицерон. Не избежал ее и он. После убийства Юлия Цезаря полководцы Марк Антоний, Эмилий Лепид и племянник убитого Октавиан заключили в 43 г. до н. э. соглашение – второй триумвират. Под лозунгом «восстановления порядка» были составлены проскрипционные списки, в которые попали 300 сенаторов и более 2000 всадников. Среди осужденных на смерть оказался и Цицерон. Честнейший человек, патриот Рима, великий оратор, составивший более 110 блистательных речей и написавший немало философских и религиозных трактатов, а также сочинений по ораторскому искусству, скрупулезный законник, но личный враг Антония, он оказался вне закона и вынужден был бежать из Рима. «По дороге его настигла шайка убийц. Едва он высунул голову из носилок, как бывший военный трибун Попилий Ленас, которого Цицерон когда-то защищал в суде, нанес ему три удара мечом по шее. Попилий отнес голову Цицерона к Антонию и получил за нее в десять раз больше назначенной цены (т. е. «заработал» 250 тыс. динариев). Мстительная жена Антония, Фульвия, проколола булавками язык, который, вероятно, не щадил и ее. Затем Антоний приказал выставить голову и правую руку Цицерона перед ораторской кафедрой, украшением которой так часто был погибший» (Д. Мамичев).

После того как Веррес удалился в добровольное изгнание, он исчез с политической карты Рима. Но 27 лет спустя после своего «дела» триумвир Марк Антоний внес его имя в проскрипционные списки. Бывший проконсул был казнен в те же дни, что и Цицерон.

«Распни! Распни его!»

Трибунал над Мессией – Христом оказал беспрецедентное влияние на ход мирового развития и фактически дал начало новой эры. Это самое неправедное судилище в истории ответило на три вечных вопроса: «А судьи кто?» (власть), «Кто мы?» (народ), ответы на которые, увы, не украсили ни тех, ни этих; и «Что есть истина?» (Сам Иисус Христос).

После того как Иисус из Назарета Галилейского в 30 лет получил законное право проповедовать, Он провозгласил Себя Сыном Божиим и три с половиной года наставлял на путь истинный жителей Сирии (римской провинции, включавшей Галилею, Иудею, Самарию, Идумею и Перею) и являл много чудес – от превращения воды в вино до воскрешения мертвых. Свидетели и участники Его чудес, многие иудеи готовы были признать Пророка своим царем. Первосвященники же и начальники народа, терзаемые завистью к Мессии и смятением пред своим будущим, всячески искали Его погибели. Их ненависть к Божественному Проповеднику усугублялась обличительными речами Иисуса Христа против различных партий и групп иудейской элиты. Своими провокациями, беззаконными по своей сути, без труда разоблаченными Христом, фарисеи, саддукеи, иродиане, левиты и др. лишь подливали масла в огонь веры людей в Божественную суть Иисуса.

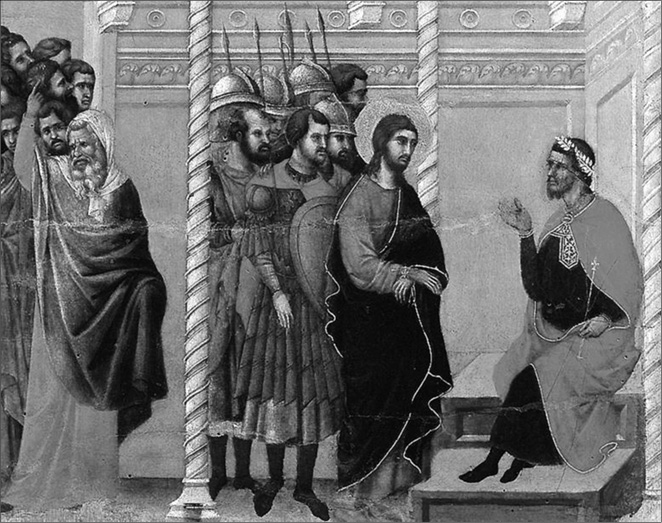

Христос перед Пилатом. Художник Дуччо ди Буонисенья. Начало XIV в.

Накануне Пасхи 30 г. Сын Человеческий под крики «Осанна!» восторженно встречавшей Его толпы въехал на осленке в многонаселенный Иерусалим, в который на праздник собралось множество приезжих иудеев. Выгнав из храма Божьего всех продающих и покупающих в храме, и опрокинув столы меновщиков и скамьи продающих голубей, Христос стал проповедовать не земное царство, а Царство Божие и повел речь не о делах гражданских, а о духовном возрождении. Этим Иисус весьма разочаровал своих недавних поклонников, рассчитывавших сразу получить от Царя рай земной и освобождение от ига римлян. «Народ, не увидевший земной, царской силы Христа, к этому времени уже отвернулся от Него», чем не преминули тут же воспользоваться его враги.

Ученик Христа, Иуда Искариот, за 30 сребреников предал Учителя в руки синедриона (коллегиальный судебный орган священников, старейшин, законников и книжников), арестовавшего Его в ночь с пятницы на субботу, 14 нисана (по еврейскому календарю), «как злодея», без судебного постановления и даже без возбуждения дела.

С этого момента начались вопиющие нарушения судебного процесса, коих специалисты по еврейскому и римскому праву насчитывают до 27, попрание как форм и правил еврейского закона, так и основных начал правосудия.

Одно из самых древних, иудейское законодательство было направлено на поддержание установленного Богом порядка бытия. Столетиями в еврейском обществе закреплялись основные принципы судопроизводства: «точность в обвинении, гласность в разбирательстве, полная свобода для подсудимого в самозащите, детальное исследование свидетельских показаний, обеспечение безопасности свидетелям и главное – милости… к оступившемуся».

Вершивший суд синедрион состоял из 71 члена, возглавлялся первосвященником, назначаемым ежегодно римским наместником – прокуратором. В 30 г. прокуратором был Понтий Пилат, а первосвященником Иосиф Каиафа, хотя все нити управления судопроизводством в Иудее держал в руках тесть Иосифа – Анна, до того много лет занимавший этот пост. Смертный приговор синедрион выносил редко, но и этого права он был формально лишен Римом в первое десятилетие н. э.: такой приговор надо было утвердить у прокуратора.

Все нарушения судопроизводства в суде над Иисусом Христом описаны в Евангелии, Толковании на Евангелие блаженного Феофилакта Болгарского, работах архиепископа Иннокентия Херсонского (Борисова), богословов и юристов А. Лопухина, А. Гумерова, Ф. Куприянова, В. Звягинцева, В. Илларионова и др.

Смертный приговор Иисусу Назарею вынес Каиафа на Совете за несколько недель до суда после воскрешения Христом умершего «четырехдневного» Лазаря: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели, чтобы весь народ погиб от Его учения!» Но и до этого было предпринято несколько тщетных попыток побить Проповедника камнями или сбросить в пропасть.

Синедрион постоянно провоцировал Христа. К Нему подсылались крючкотворы с софистическими вопросами, любые ответы на которые можно было бы вменить Ему в вину. Как-то Иисуса спросили, «позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» Ответь Христос «да» – Его обвинили бы лжемессией, продавшимся римлянам, скажи «нет» – поставили в вину неподчинение кесарю. Но Иисус, указывая на кесарево изображение и надпись на динарии, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

После ареста в Гефсиманском саду Христа сразу же повели на первый суд к Анне, не имевшему никаких прав для проведения собственного, к тому же без судейского кворума, суда. Законодательство разрешало вести уголовный суд только днем, однако он был проведен ночью, и при этом Христу не предоставили законного права вызвать свидетелей защиты.

Начал заседание Анна не с чтения статей судебного дела и допроса свидетелей-обвинителей, предупредив их об ответственности за дачу ложных показаний, а с допроса Христа, потребовав рассказать о Его учениках и о Его учении. Очевидно, из Его ответов он и думал выудить основание для обвинения Иисуса в руководстве тайной общиной. Христос призвал судью допросить свидетелей, но вместо этого один из слуг Анны ударил Его по лицу со словами: «Ты как отвечаешь судье?»

Продолжением первого суда стал такой же незаконный суд в доме Каиафы, проведенный той же ночью при полном отсутствии состязательности сторон – доносчиков и обвиняемого. «Более того, в Иудее практиковалась замечательная процессуальная особенность: члены синедриона разделялись председательствующим на две группы судей, одна из которых поддерживает обвинение, другая – защиту!» Здесь же все члены синедриона встали на сторону обвинения, единогласно обвинив Узника. Потенциальных сторонников Христа – Иосифа Аримафейского, Никодима, Гамалиила на Совете не было. «По закону иудеев, если смертный приговор принимался единогласно, то его не приводили в исполнение. Считалось, что единогласие свидетельствовало о том, что исследование обстоятельств проводилось поверхностно, а судьи не искали оправдательных доводов». В данном случае синедрион это проигнорировал.

Не имея основания для провозглашения смертного приговора, Каиафа стал спешно подыскивать (!) и допрашивать лжесвидетелей, не имевших ни одного показания, которое можно было принять как правдивое. В еврейском уголовном судопроизводстве «малейшее разногласие в свидетельских показаниях признавалось уничтожающим их силу». «Видя беззаконный суд их, Христос молчал, ибо тех, коих не убеждали знамения, как убедили бы оправдания?»