Полная версия

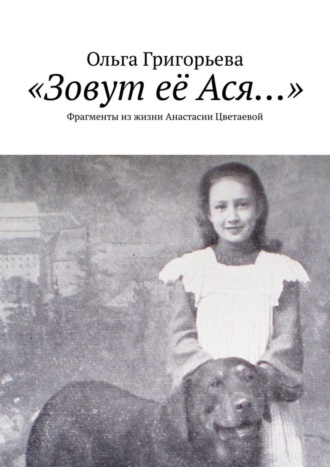

«Зовут её Ася…». Фрагменты из жизни Анастасии Цветаевой

Анастасия Ивановна просидела 5 месяцев в Бутырках, потом её ждали 10 лет лагерей на Дальнем Востоке. Андрею дали пять лет. После окончания срока он работал в Архангельском военстрое, там встретился с Ниной Андреевной Зелениной, женился. Когда А. Цветаева приехала к ним в посёлок Печаткино под Вологдой, в 1947 году, Нина Андреевна была беременна. Через сорок дней после приезда Анастасии Ивановны родилась её первая внучка Рита. Имя ей дала бабушка.

Через год и четыре месяца А. Цветаеву снова арестовали и после пяти пересыльных тюрем отправили на вечное поселение в Сибирь (деревня Пихтовка Новосибирской области).

Андрей Борисович тоже был арестован повторно, отсидел ещё четыре года. Недолго они жили в Башкирии, а потом – Павлодар, на целых 18 лет…

«В 1956-м году, после неправедно задлившегося заключения, он вернулся в семью (45 лет), и в 1957 году родилась его вторая дочь Ольга, на 10 лет моложе старшей, Маргариты.

Мы жили 18 лет в Павлодаре, где он работал фининспектором строительства. На пенсию он вышел 63-х лет и после долгих хлопот получил квартиру и прописку в Москве. На пенсии он занялся огородным делом и до последнего своего года привозил мне овощи со своего огорода, что мне было особенно ценно, так как я с юности – вегетарианка».

Это строки из книги «Памятник сыну», которая была выпущена Домом-музеем Марины Цветаевой и посвящена А. Б. Трухачёву. Он умер 31 января 1993 года. Для матери это было страшным ударом, её не стало через полгода – 5 сентября.

«Мы, Цветаевы, все творцы и мечтатели», – эти слова А. Б. Трухачёв сказал в 1992 году в беседе с журналисткой Марией Разик. И продолжил: «Мой дед подарил миру Музей, которому нет равных. Моя тетя подарила людям прекрасные стихи». Но и сам Андрей Борисович, на долю которого выпала нелёгкая, полная лишений судьба, всю жизнь оставался творцом и мечтателем. Пусть он не стал писателем, поэтом и художником (он закончил архитектурный институт) – сын Цветаевой относился творчески к самой жизни, что проявлялось в его общении с детьми, родными и друзьями, в его стихах и рисунках…

в Павлодаре Андрея Борисовича Трухачёва вспоминают как очень аккуратного, воспитанного, интеллигентного человека, интересного собеседника, хорошего специалиста. Антонина Михайловна Желиховская, сейчас пенсионерка, работала с Трухачёвым в одном строительном управлении. «Андрей Борисович был сметчиком на строительстве, – вспоминает она. – Мы, молодые специалисты, учились у него отношению к делу…».

Глава 5. Крым. «В чумном да ледяном аду…»

Осень 1917-го. В Феодосию к Анастасии приезжает Марина – поддержать сестру в её горе. Дочерей – 5-летнюю Ариадну и маленькую Ирину, которой нет ещё и года, она оставила на попечение сестёр мужа и прислуги.

Марина пишет мужу из Феодосии 19 октября 1917 года: «Дорогой Серёженька, Вы совсем мне не пишете. Вчера я так ждала почтальона – и ничего, – только письмо Асе от Камковой (знакомая А. Цветаевой – Ася всё ещё в имении (в имении И. В. Зелинского – Она выходила сына Зелинского от аппендицита, он лежал у неё тут три недели, и теперь родители на неё Богу молятся. О.Г.). О.Г.).

…Я живу очень тихо, помогаю Наде (няня сына А. Цветаевой – сижу в палисаднике, над обрывом, курю, думаю. Здесь очень ветрено, у Аси ужасная квартира, сплошной сквозняк. Она ищет себе другую». О.Г.),

Марина Ивановна в это время, как она пишет, «сторожит Андрюшу».

«…Крупы здесь совсем нет, привезу что даст Ася. Везти ли с собой хлеб? Муки тоже нет, вообще – не лучше, чем в Москве. Цены гораздо выше. Только очередей таких нет».

Но скоро, очень скоро начнутся и очереди, и нехватка продуктов и воды…

Крым времён гражданской войны, «первых лет красного террора» безжалостно описан Иваном Шмелёвым в «Солнце мёртвых». Некогда благодатный край голодал… Люди убивают друг друга за кусок хлеба… Мальчишки, как собачонки, грызут копыто лошади, которая пала ещё зимой… 12-летняя девочка продаёт себя за один обед… Всемирно известный профессор, автор учебников, ходит в лохмотьях по базару и побирается…

Всё это видела и Анастасия Цветаева. Её воспоминания о тех страшных годах разбросаны по разным её произведениям и часто звучат в унисон шмелёвским картинам бедствия.

Может быть, о том же самом профессоре вспоминала Анастасия Ивановна, встретившись с сестрой весной 1921 года: «…И был ещё один человек, в Судаке застрявший, – старый профессор Кудрявцев… Его статьи – в энциклопедии, петербуржец, старик…».

В очерке «Сон наяву, а может быть явь во сне?» А. Цветаева так описывает 1919 год: «Те, что вошли в город от дачи Стамболи – справа, объявили амнистию, и мирно не знали о входивших от мыса Св. Ильи… слева. Амнистия? – Террор?.. их встреча. Ранее, чем сообразили первые, что происходит, вторые осмеяли и отменили амнистию…

Ночь… допрос пойманных амнистированных генералов и офицеров.

Допрос-приговор. Допрос-приговор. Очередь взятых в городе…».

И – словно в продолжение – в «Солнце мёртвых» Шмелёва: «В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листов лежали, на которых к ночи ставили красную букву… одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. „Расход“ и „Расстрел“ тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно».

…Да нет, да нет, – в таком году

Сама любовь – не женщина!

Сама Венера, взяв топор,

Громит в щепы подвал.

В чумном да ледяном аду,

С Зимою перевенчанный,

Амур свои два крылышка

На валенки сменял.

(М. Цветаева, «Поцеловала в голову…»)

В повести «Старость и молодость», описывая трудности с водой в Кокчетаве, А. Цветаева опять вспоминает Крым: «…Она иногда кажется мне тою серебряной водой – влагой, какой в 19-м году века являлась в Судаке в пору гражданской войны: колодцы близ моря – солёные, а за пресной водой было далеко идти по горной тропинке (да ещё дадут ли взять?) – и, принесённая, цедилась на полустаканы и отливала целебностью и серебром».

В той же повести – вновь и вновь – отзвуки страшного времени: Анастасия Ивановна с наступлением холодов отдала Рите матрац, под ним лежали две старые хозяйские телогрейки… «Мощусь на них… До сих пор касалась их с отвращением (всё живёт в памяти завшивленность шинелей и телогреек гражданской войны)».

Там же: «…Где моя силушка, ворочавшая (не телом, всегда худая была) – энергией молодости и упорства – …брёвна для топки в годы разрухи…».

Девочка, выросшая в интеллигентной дворянской семье, с заботливыми няньками, строгими наставницами в пансионах, пишущая романы – ворочала брёвна, таскала воду, добывала еду для семилетнего сына. Боролась, как могла, с «широковетвистой мелочью быта» (выражение М. Цветаевой). Как подходили ей тогда слова Марины, которые писала она в записных книжках: «Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью…».

«Из всех, кого я знаю, кажется только мы с Асей приняли всерьёз библейское слово о добывании хлеба насущного в поте лица своего…».

«У нас с Асей роман с чёрной работой». (М. Цветаева, «Неизданное. Записные книжки. В 2-х т. Том 1». 1913—1919 гг. – М., «Эллис лак», 2000.)

А была я когда-то цветами увенчана

И слагали мне стансы – поэты.

Девятнадцатый год, ты забыл, что я женщина…

Я сама позабыла про это!

Марина Цветаева писала это в октябре 1919 про свою жизнь в голодной и холодной Москве. Получилось, что и о сестре тоже…

Она не имела от Аси никаких известий и очень переживала за сестру. Письмо М. Цветаевой В. К. Звягинцевой от 18 сентября 1919 года:

«…Недавно пошла вечером с Алей и Ириной в церковь – оказалось – канун Воздвижения, Асиного 25-летия.

– Мы обе родились в праздник… Я думала: если Ася жива, она знает, что я об ней думаю, – думала именно этими словами, только это, весь вечер». (Дни рождения сестёр Цветаевых: Марины – 26 сентября, Анастасии – 14 сентября по старому стилю).

Долгожданная весточка от Аси не успокоила, а добавила волнений. Письмо М. Цветаевой Е. Л. Ланну от 29 декабря 1920 г.: «Дорогой Евгений Львович! У меня к вам большая просьба: я получила письмо от Аси – ей ужасно живётся – почти голод – перешлите ей через верные руки тысяч двадцать пять денег, деньги у меня сейчас есть, но никого нету, кто бы поехал в Крым, а почтой – нельзя. Верну с первой оказией: – Ради Бога!».

Ему же – от 15 января 1921 г.: «…Получила за это время два письма от Аси… – несколько строк отчаянной любви по мне (нам!) и одиночества. – Ася! – Это поймёте только Вы.

Живёт одна, с Андрюшей, служит – советский обед и 1 фунт хлеба на двоих – вечером чай – так чудесно и сдержанно – чай – и конечно без хлеба, ибо – если было бы с хлебом – так и было бы написано: с хлебом».

В том же письме: «Вы нас мало знаете в быту: у того, кто нас любит – мы не просим, а те, кто нас не любит – не дадут… И эти – всегда на наивысший лад отношения – с первым любым приказчиком в кооперативе! – словом, с Асей будет то же самое, что со мной в 19 г. – весь город – друзья – Вавилонская башня писем – Содом дружб и Любовей – и ни кусочка хлеба!».

Дороги – хлебушек и мука!

Кушаем – дырку от кренделька.

Да, на дороге теперь большой

С коробом – страшно, страшней – с душой!

Тыщи – в кубышку, товар – в камыш…

Ну, а души-то не утаишь!

Октябрь 1919 г.

«…За последние полгода в Судаке они с сыном испытали голод, лежали в больнице Красного Креста. Их оттуда свели под руки…

…В ответ на расклейку записок о преподавании языков, с первых же дней находит уроки: у начальников, у торговцев. Отношение – как к служанке. Впускают с чёрного входа, о деньгах приходится напоминать. Зато – счастье купить на свой труд – на базаре – вязаночки дров и… печь на подсолнечном масле! оладьи! из серой муки! Быть сытыми!» – это о себе (в третьем лице) и Андрюше пишет А. Цветаева в романе «Amor».

Андрей Борисович вспоминал: «…Тогда мама, которая после освобождения Крыма работала в Наробразе и за свой труд, как это ни странно, в течение месяца от работы приносила 12 дюжин деревянных пуговиц, точёных на токарном станке. И каждый день, кроме того, она ежедневно приносила, ну… маленькую ложечку мёда». («Памятник сыну». )

В 1972 году А. Цветаева в своей «Истории одного путешествия» (Крым-Москва) писала: «…Тут я жила с 8-летним Андрюшей, когда в зале мы замерзали… Я спала там в углу, а сын – на диванчике…

Тут он переболел корью, и с нами чужие дети… брошенные после боёв…».

В очерке «Ночи безумные» ещё одно воспоминание: «Феодосия. Конец гражданской войны.

– Вот вам ордер, – сказал мне вежливый юноша в очках и кожаной куртке, – найдёте свободную комнату – предъявите.

…Но комнат нигде не было, или хозяева их скрывали, не желая связываться с неизвестными жильцами по ордеру.

– …Я служу в библиотеке Наробраза, у меня сын в детском саду, вам от нас не будет неприятностей…

…Как волшебно, как уютно было бы тут Андрюше – после дорог с потерянными, брошенными кем-то патронами и динамитом, после случайных жилищ!

…В тайной и сильной радости предчувствия, что я буду жить здесь, и мой мальчик, столько видевший уже недетского, увидит кусочек «дома», мира и детства… я пошла обходить стены комнаты, любуясь давно невиданным стилем провинциальной… старины».

Это был дом, где жила певица Сербинова, с которой А. Цветаева виделась в 1911 году в Крыму, вместе с Волошиным.

«…И вот я лечу вниз по горе, в детский сад, за моим Андрюшей, рассказать ему о чудном доме, где будет жить после всех испытаний…».

Из сохранившегося письма М. Цветаевой сестре от 17 декабря 1920 г.: «Ася, приезжай в Москву. Ты плохо живёшь, у вас ещё долго не наладится, у нас налаживается, – много хлеба, частые выдачи детям – и – раз ты всё равно служишь – я смогу тебе (великолепные связи!) – устроить чудесное место, с большим пайком и дровами… Прости за быт, хочу сразу покончить с этим.

…Ася! – Жду тебя. – Я годы одна (людная пустошь). Мы должны быть вместе, здесь ты не пропадёшь.

– Так легко умереть! – Но – странно! – о тебе я все эти годы совсем не беспокоилась – высшее доверие! – как о себе. – Я знала, что ты жива». (М. Цветаева, Собрание сочинений в семи томах, т. 6, Письма. – М., «Эллис лак», 1995.)

Борис Бессарабов – красноармеец, с которым М. Цветаева познакомилась в начале 1921 года, воспользовался партийными связями, чтобы помочь Асе возвратиться к Цветаевой в Москву в мае 1921 года. По воспоминаниям В. Звягинцевой, «Марина ужасно волновалась за Асю, оставшуюся с белыми. Она говорила о ней каждый день: „Ася, как Ася, что сейчас с Асей?“. Потом Ася приехала – абсолютно беззубая, с обнаженными цингой дёснами. Несколькими днями позже Цветаева пришла одна, попросила меня выйти и сказала: „Я не могу жить с Асей, она меня раздражает“. Я просто вытаращилась на неё в недоумении. Это было типично для Марины».

«Ася тоже чувствовала отчуждение между ними. Тем не менее обе сохраняли иллюзию гармонии, как делали это на протяжении всей жизни. Марина потому, что Ася была её сестрой, с которой она делилась воспоминаниями, а Ася потому, что всегда уважала Марину». (Лили Фейлер «Марина Цветаева», Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998.).

Не будем полемизировать с утверждением американской исследовательницы об «иллюзии гармонии» в отношениях сестер… Хотя, конечно, ровными эти отношения не назовёшь. И та, и другая были слишком неординарны…

Но пока – встреча Марины и Аси ещё впереди. И в Крыму времён гражданской войны сбываются слова старшей сестры о полном городе друзей и готовности Аси помочь всем.

В 1919-ом А. Цветаева встретила Майю Кювилье (Кудашева, Роллан), подругу Цветаевых с 1911 года.

«…За нашу разлуку с Майей я, за полгода до её приезда в Коктебель, пережила в Старом Крыму смерть от сыпного тифа моего первого мужа, Бориса Трухачёва и, как все мы, отогревала сердце возле Макса Волошина и его матери «Пра» (Елены Оттобальдовны). Там, в дни болезни и смерти моего маленького сына Алёши, я видела ко мне доброту Владислава Ходасевича и его жены Анны Ивановны…

А к Крыму приближались красные… Зимой мы с Майей переехали на заработки в Феодосию, в только что образованный Наробраз. Я сняла кроху-квартиру на Карантине, а Майю ждала совершенно неожиданная встреча с правившим городом «батько Иваном» – был ли он коммунист или просто разбойник? – я не ведала. Была ли это любовь или другое, пленился ли он «княгиней Кудашевой» или что-то оценил в Майе – знаю только, что он поселился в доме Айвазовского, откуда только что успела выехать в Турцию семья племянников художника. Наши друзья – и Майя – со всем пылом бросились спасать пострадавших от «батьки Ивана», и, пользуясь своей над ним властью, Майя сделала много добра.

Но недолго царствовал в Феодосии «батько Иван»; свои же, красные сбросили его с престола и, говорят, расстреляли где-то в Джанкое. А «подругу» его, беднягу княгиню арестовали, предъявляя ей обвинение по двум пунктам: как княгине и как любовнице бандита «батьки Ивана».

Я, к умилению её матери, простенькой мадам Кювилье, носила ей в тюрьму – передачу. Тогда люди не боялись помогать друг другу. Но – и это прошло, по кольцу Соломона, – и настала весна, был 1921 год, и я получила от Марины вызов в Москву. И я с сыном девяти лет, Андрюшей, уехала, а Майя уже была на свободе». (Воспоминания А. И. Цветаевой из книги Галины Медзмариашвили «Я жив благодаря ей…» – М., Дом-музей Марины Цветаевой, 2000).

Дружба А. И. Цветаевой с Майей Кювилье-Кудашевой, в апреле 1934 года ставшей женой всемирно известного Ромена Роллана, тоже «аукнулась» в воспоминаниях павлодарцев.

Одноклассница Риты Лидия Петровна Сотник-Гатыч вспоминает, что когда к Анастасии Ивановне в Москве должна была приехать жена Ромена Роллана, бабушка вызвала Риту из Павлодара. Когда Рита вернулась, подружки с трепетом спрашивали – какая она? Для них Майя Роллан была легендой…

Глава 6. «Лесоповал истории». Стихи

Первый раз А. И. Цветаеву арестовали в 1933 году, 22 апреля. Допросы продолжались по 15—17 часов, но через 64 дня её выпустили. «Максим Горький заступился», – говорила она.

То, что при первом аресте за неё заступился Горький, Анастасия Ивановна поняла из слов следователя при аресте в 1937-м: «Горького больше нет, теперь Вам никто не поможет». Из этого она заключила, что при первом аресте помощь была. Первая жена Горького Е. П. Пешкова, которую Анастасия Ивановна хорошо знала, много хлопотала, помогала арестованным. Помощь, возможно, была и от неё, предполагает биограф А. Цветаевой Ст. Айдинян.

Судя по всему, опасность, угрожающую ей и сыну, Анастасия Цветаева чувствовала давно. Марина, жившая в то время во Франции, пишет в черновой тетради 25 июня 1931 года: «Получила окольным путем остережение от Аси, что если я сделаю то-то, с ней случится то-то – просьбу подождать еще 2 года до окончания Андрюши. Ясно, что не два, а до конца времён». (Андрей учился в институте).

Речь идет о публикации «антисоветских» поэм М. Цветаевой – «Перекоп» и «Поэмы о Царской Семье». В марте 1931 года в интервью Н. Городецкой («Возрождение») Марина Ивановна впервые в печати упомянула об этих поэмах. Информация вскоре дошла до Советской России и, видимо, обеспокоила сестру. (См. примечания в книге «Марина Цветаева. Николай Гронский. Несколько ударов сердца. Письма 1928—1933 годов». – М., «Вагриус», 2003).

Лили Фейлер пишет о настроении М. Цветаевой осенью 1937 года: «…Очевидно, Цветаева не имела понятия о важных событиях, происходивших в этот месяц…

…Без особой на то причины в Москве была арестована её сестра Ася. Некоторые предполагали, что после загадочной смерти Горького Ася осталась без покровителя. Её могли взять, как заложницу, чтобы Эфрон жил согласно ожиданиям руководства».

Что спасло Анастасию Ивановну в этих нечеловеческих условиях – на допросах, в пересылочных тюрьмах, на этапах, в ссылке? Сила духа, физическая закалка, творчество?

«…С 41 года жизни я впервые начала писать стихи. Сперва – английские, затем – русские. Поток стихов залил мои тюремные дни (стихи, рождённые в воздух, утверждённые памятью, ибо даже карандаш в советских тюрьмах был запрещён). Стихи продолжались и в лагере. Но с дня, когда я узнала о гибели Марины, стихи иссякли. И только через 31 год, в 1974 году я написала „Мне 80 лет“, моё последнее стихотворение». («О Марине, сестре моей», книга «О чудесах и чудесном» – М., «Буто-пресс», 1991).

…Как странно начинать писать стихи,

Которым, может, век не прозвучать…

Так будьте же, слова мои, тихи,

На вас тюремная лежит печать.

Это стихи самой Анастасии Ивановны, написанные в тюремной камере. В автобиографическом романе «Amor» она вспоминает: «В тюрьме среди такого шума в камере… – в камере на сорок мест нас было сто семьдесят, как сельди в бочке, – но такая тяга к стихам была, больше, чем на воле, – за пять месяцев столько стихов, разный ритм… Все повторяла, день за днём, отвернувшись к стене, – это счастье, что я у стены лежала! Если бы между женщинами – вряд ли бы я это смогла!».

Вот одно из них – «Сюита тюремная»:

Убоги милости тюрьмы!

Искусственного чая кружка, —

И как же сахар любим мы,

И чёрный хлеб с горбушкой!

…… … … … … ……

…Но есть свой пир и у чумы, —

Во двор, прогулка пред обедом,

Пить пенящийся пунш зимы,

Закусывать – беседой.

История романа «Amor» заслуживает отдельного рассказа. Он писался в лагере, передавался «на волю» на маленьких листках. Часть листов была из папиросной бумаги, поэтому… ушла на самокрутки, и эти страницы романа были утрачены безвозвратно. Через много лет Анастасия Ивановна вернулась к этому произведению – прочла сохранившееся, восстановила утраченное, и роман вышел в 1991 году в издательстве «Современник».

«Amor» несомненно автобиографичен, хотя главную героиню А. Цветаева назвала Никой и как бы дистанцировалась от неё… Но так написать о сталинских лагерях мог только тот, кто сам это пережил. Вот лишь несколько небольших отрывков о жизни в ДВК (так, аббревиатурой, всегда писала А. Цветаева о Дальневосточном крае).

«…Разве не страшно вспомнить то, как я жила… те шестнадцать месяцев, которые скиталась по разным колоннам постоянно, перебрасываемая с места на место? месяцы – поломойкой, в бараках с полами из бревён, между каждой парой из них надо было – чем хочешь – вынуть полужидкую, полугустую грязь, вытаскивать ящик с ней, и только затем, пройдя так весь барак, начинать таскать воду и лить, лить её несчетно под нары…

И – не лучше – три месяца я работала на кухне, – тёрла. Всё время тёрла: головой вниз – суповые котлы, столы из-под теста, пол, кастрюли – рука правая так и висела веткой – только левой я могла выпрямить на миг пальцы… А так как я не шла на предложения повара – он кормил меня из первого котла: три раза суп и утром – жидкий шлепок каши – ни рыбы, ни пирожка…».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.