Полная версия

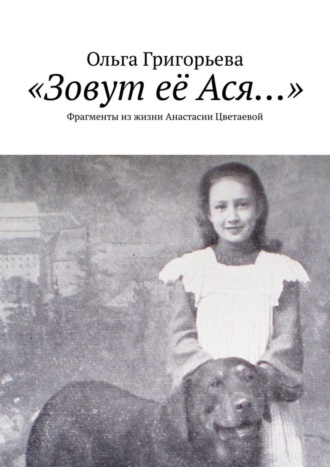

«Зовут её Ася…». Фрагменты из жизни Анастасии Цветаевой

Мне кажется, несправедливая и неправильная позиция исследователей – оценивать творчество Анастасии Цветаевой, сравнивая сестёр, а не рассматривая прозу младшей как самодостаточное и уникальное в русской литературе явление.

Еще жёстче написала о первых книгах А. И. Цветаевой в письме к ней А. Саакянц (в 70-х годах): «Это девический словесный блуд; читать их мне было неприятно». К счастью, письмо не было отправлено, чему потом рада была сама автор. (А. Саакянц, «Спасибо Вам!». Воспоминания. Письма. Эссе. – М., «Эллис Лак», 1998.)

По-иному оценили произведения юной А. Цветаевой её современники. «Познакомившись с рукописью «Королевских размышлений», к двадцатилетней Анастасии Цветаевой приехал известный уже тогда и широко прославленный потом философствующий литератор Лев Шестов… Еще в 1905 г. Н. А. Бердяев считал Шестова «крупной величиной в нашей литературе…» (Ю. М. Каган).

Мария Кузнецова-Гринёва писала: «…Когда я прочла только что вышедшую из печати Асину книгу „Дым, дым и дым“, Ася стала так близка моему сердцу, что я не расставалась с её книгой. Во все поездки со спектаклями, во все города, во все театры я брала эту книгу с собой. А когда мне предстояло играть трудную драматическую сцену, я в антракте прочитывала в Асиной книге главу о Стеньке Разине и персидской княжне, это помогало мне поднять зрительный зал до высокой ноты волненья. Когда Марина узнала, что я не расстаюсь с Асиной книгой, мы окончательно подружились с ней».

В надписи Станиславу Айдиняну на книге «Дым, дым и дым» А. Цветаева определяет истинное её кредо так: «Только утро любви хорошо!».

Автограф тому же адресату на книге В. В. Розанова «Уединённое»: «…на память о В. В. Розанове, друге моей юности, с которым я с девятнадцати лет (а ему было пятьдесят девять!) переписывалась и ездила в Петербург в 1914 г.». В переписку Анастасии с Розановым включилась и Марина.

В. В. Розанов отметил первую книгу А. Цветаевой «Королевские размышления» и прислал «Уединённое» со следующей надписью: «Да, ты кончишь в монастыре… Я знаю это теперь – совершенно определённо. По тому пылу, с каким ты отвергаешь Бога…».

Переписка её с В. В. Розановым, к сожалению, не сохранилась.

В послесловии к книге «Дым, дым и дым», написанном Анастасией Ивановной в 1987 году (вошло в первый том «Собрания сочинений») говорится: «Я её люблю, как моё дитя, неразумное, не о том страдающее, о чём бы нужно, пыл свой тратившее щедро (что хорошо), но не на то, на что такой запал был направлен…».

В этой книге, может быть, действительно в чём-то наивной – удивительная для 20-летней женщины мудрость и россыпи афоризмов: «Ожидание – это точно кто-то тихо пьёт твое сердце».

«…Что такое любовь? Всё? – нет, часть жизни. Я дня не могу прожить без любви, но я ни за что не скажу: любовь – всё, иного нет смысла».

«Всю жизнь буду жить одна. Поняла это. Потому что обожаю тишину, и себя в ней».

«Жизнь пройдёт, все пройдёт, твёрже, скорее, чем мнится! Уж нет этого дня, и он никогда не повторится…».

Отдельные отрывки – настоящие стихотворения в прозе:

«…И какой хочешь, ты меня можешь сделать: ласковой, остроумной, задумчивой…

Блажен, держащий сердце моё – в руках.

Могущий замедлить свой шаг у дверей моих.

Имеющий впереди – всю сладость

Начала любви ко мне!»

Да, она была счастлива тогда – любяща и любима…

Весной 1917 года А. Цветаева с сыновьями уехала в Крым. И – страшный, несправедливый, внезапный удар судьбы: в мае скоропостижно скончался Маврикий Александрович. Она срочно вернулась в Москву, но не успела даже на похороны. Поехала назад, в Коктебель, к детям, к Волошину и его матери, с которыми легче было пережить горе, но, как пишет Виктория Швейцер, «горе гналось за ней по пятам. Через два месяца в Коктебеле умер её младший сын – годовалый Алёша. Марине было до боли жалко сестру, страшно за неё, хотелось быть рядом, но поехать к ней сразу она не могла и поддерживала письмами. „Ты должна жить“, – писала она Асе».

В романе «Amor» А. И. Цветаева вспоминает: «…Ещё нет младшему года, когда в девять дней от гнойного аппендицита – ошибка врачей – умирает Маврикий. Я стою на Дорогомиловском кладбище не в силах что-либо понять… А через шесть недель в Крыму – умирает в пять дней наш сын, начавший ходить, говорить, так на отца похожий! Я осталась в двадцать два года одна…

…В Бога, в иную жизнь я не верила. Здесь же – потерян смысл. Рот закрыт для общения с людьми. Если б не болезнь сына…».

Да, надо было заботиться о старшем сыне, лечить его. Надо было жить.

В «Памятнике сыну» Анастасия Ивановна пишет об этом трагическом времени: «…Алёша заболел дизентерией. Я тут же передала соседке Андрюшу… через пять дней Алёша скончался. Умершего мы его, конечно, Андрюше не показали, на похороны не повели. Потому от вести, что Алёши нет, что он в земле, на кладбище, Андрюша пришёл в страшное негодование! „Как вы могли отдать закопать в землю Алёшу?!“ – кричал сын».

Е. О. Кириенко-Волошина (мать Максимилиана Волошина) писала В. Я. Эфрон: «Не знаю, как подействовала смерть Маврикия на Асю: я её ещё не видела; она не сегодня-завтра должна приехать из Феодосии, куда только что возвратилась из Москвы, не застав его уже в живых. Меня смерть этого мало мне знакомого мужа Аси поразила ужасно и сжалось сердце жалостью к этому молодому, скромному, молчаливому человеку, такому застенчивому в своем военном мундире…».

Слова Анастасии, посвящённые второму мужу, звучат как молитва: «Сию страничку жизни пресловутой моей – я посвящаю Вам, Маврикий Александрович, друг мой, спаситель и защитник от людских нареканий, дабы могли Вы, проникшись ею, лучше знать непонятное сердце моё, которое кладу в дне сем в Ваши руки – дабы благостно ко мне отнеслись и оценили веселие – поступки смешные и недостойные, гордостью зело переполненные…».

О сыне Алёше такие строки в романе «Amor»: «…Очень лёгкие кольца кудрей, золотистых – надо лбом и над ушками… Алёша был весёлый ребёнок! Совсем здоровый. Зачем нужна его смерть? Где он? Тело в земле. Его смех? Голосок! Его ласковость! Его остроумие! Уронил яйцо, разлилось. Он смеялся, кричал „а-а!“. Где это всё? Не в могиле… Но рассудок диктует отсутствие Бога, невозможность жизни не в теле».

В этом же романе – воспоминание о том, как через два года она пришла на могилу сына: « – Алёшенька, сыночек мой!.. позабытый… – спотыкаясь, проговорила Ника (героиня романа – … и упала на колени, на сухую пустыню земли, и, поцеловав землю, легла на неё, как ложится пёс на могилку хозяина, у почти сравнявшегося, выветренного холма с маленьким покосившимся крестом. Она встала, когда потемнело. В небе были кроткие звёзды. Спокойная, всё решившая. Алёша, маленький, нигде не сущий – встретил, утешил, научил лучше всех, её утешавших». О.Г.)

Смерть Алёши осталась раной на всю жизнь… Многие «странности» Анастасии Ивановны (по отношению к внучкам), о которых вспоминают павлодарцы, вполне объяснимы этой страшной потерей. Ольга Трухачёва рассказывала, что бабушка не позволяла им с Ритой есть ягоды или фрукты, пока не обдаст их несколько раз кипятком и не доведёт до кашеобразного состояния. Это вспоминают и Ритины одноклассницы, которые, ясное дело, беззаботно ели малину прямо с куста, немытую. Но у бабушки Аси перед глазами стояли ягоды, которые съел Алёша…

Глава 3. Эллис и Нилендер

«…Метёт и метёт метель жизни», – писала А. Цветаева в «Московском звонаре». …Привычно скользят беговые коньки, Анастасия Ивановна описывает круг за кругом по павлодарскому катку, оставив позади внучку Риту с подружками… А, может быть, ещё один конькобежец вспоминался ей в те минуты – незабвенный Эллис (Лев Львович Кобылинский), поэт и переводчик, друг юных сестёр Цветаевых, первый «настоящий поэт», встреченный ими? Вот его стихотворение «На коньках»:

Сегодня по льду весело скользя,

Я любовался, я шутил с тобою,

То, может быть, опять судьба моя

Безжалостно смеялась надо мною,

А я скользил, и улыбался я…

Мелькали тени вдруг, мелькали хлопья снега

Кружась, как наши робкие мечты,

И, радостно смеясь в пылу разбега,

Вся – красота, и грация, и нега

Неудержимо ускользала ты.

(Эллис, «Неизданное и несобранное», Томск, «Водолей», 2000.)

Марина Цветаева напишет о нём потом в эссе об Андрее Белом: Эллис – «переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек…».

Сёстры проводили с Эллисом вечера, а иногда и ночи, слушая его вдохновенные монологи. Часто под утро шли его провожать. Валерия Цветаева вспоминала: «Чтобы помешать таким проводам, отец уносил из передней пальто. Но это не помеха: Ася, на извозчичьей пролетке, забыв о всяком пальто, с развевающимися волосами, таки едет провожать… Какие тут возможны уговоры?».

«Расставшись с Эллисом, девочки с трудом возвращались „на землю“, к гимназии, урокам – прозе дней. Высший накал этой дружбы пришёлся на весну 1909 года, когда Иван Владимирович уезжал на съезд археологов в Каир, и Марина с Асей чувствовали себя дома абсолютно бесконтрольными». (В. Швейцер.)

«…Бурное воздействие оказал Эллис на Марину и Асю в самую восприимчивую, переломную пору их жизни», – писала в своих «Записках» их старшая сводная сестра.

Одно из своих стихотворений Эллис посвятил младшей Цветаевой. Оно называлось «Прежней Асе» и вошло в книгу «Арго». Это была первая детская влюблённость и, может быть, первая ревность к старшей сестре. Они ведь дружили все вместе, а Эллис вдруг передал письмо Марине с предложением выйти за него замуж!

Письмо принёс Владимир Нилендер, поэт, переводчик, с которым сёстры тоже подружились. Но если стихи Марины, посвящённые Эллису, были написаны от имени двух сестёр, то те, которые связаны с Нилендером – только от Марины.

30 декабря 1909 года Нилендер сделал предложение Марине, которое было отклонено. Она пишет стихотворение «Сёстры».

Эпиграф на французском: «Ибо всё лишь сон, о моя сестра!»

Им ночью те же страны снились,

Их тайно мучил тот же смех,

И вот, узнав его меж всех,

Они вдвоём над ним склонились.

Над ним, любившим только древность,

Они вдвоём шепнули: «Ах!»…

Не шевельнулись в их сердцах

Ни удивление, ни ревность.

И рядом в нежности, как в злобе,

С рожденья чуждые мольбам,

К его задумчивым губам

Они прильнули обе… обе…

Сквозь сон ответил он: «Люблю я!»…

Раскрыл объятья – зал был пуст!

Но даже смерти с бледных уст

Не смыть двойного поцелуя.

«Может показаться, что возник любовный треугольник – две сестры и он, – пишет Лилит Козлова в статье-эссе „Росток серебряный“ („Танцующая душа“, Ульяновск, 1992). – Возможно, так показалось и Марине, и она не была до конца уверена, что Нилендер отдаст предпочтение именно ей. Может быть, она сочла, что и предложение-то он сделал ей лишь как старшей, уже созревшей для замужества, – не более. Скорей всего, не случайно это упорное подчёркивание тройственности».

Как бы от имени Нилендера Марина пишет стихотворение «Втроём»:

…Обе изменчивы, обе нежны,

Тот же задор в голосах,

Той же тоскою огни зажжены

В слишком похожих глазах…

А в стихотворении «Два в квадрате» в поле зрения уже четверо – Марина и Ася, Эллис и Нилендер:

Не знали долго ваши взоры,

Кто из сестёр для них «она»?

Здесь умолкают все укоры —

Ведь две мы. Ваша ль то вина?

– Прошёл он! – Кто из них? Который?

К обоим каждая нежна.

Здесь умолкают все укоры, —

Вас двое. Наша ль то вина?

Сёстры очень переживали недоразумение, случившееся с «чародеем»: Эллис, завсегдатай дома Цветаевых, вырезал несколько страниц из книг читальни Румянцевского музея (директором которого был И. В. Цветаев!). Позднее версию злоупотребления отбросили, дело обошлось без суда, но Лев Львович перестал бывать в их доме…

Марина была тогда в Париже и узнала об этом скандале от Анастасии. В письме к Андрею Белому Эллис писал: «Вчера вдруг получаю письмо из Парижа от старшей дочери Цветаева, Маруси, моей большой поклонницы. Она всё узнала от Аси… Маруся мне пишет, что она, веря в меня и не требуя никаких доказательств, считает своей обязанностью сделать всё, чтобы меня спасти…» (А. Белый «Между двух революций». – М., Х.Л., 1990.)

«И можно всё простить за плачущий сонет!» – написала Марина в стихотворении «Бывшему Чародею»:

Свободный и один, вдали от тёмных рамок,

Вы вновь вернётесь к нам с богатою ладьёй,

И из воздушных строк возникнет стройный замок,

И ахнет тот, кто смел поэту быть судьёй!

Кто-то объяснял произошедшее рассеянностью Эллиса, кто-то искал более глубокие причины. Анри Труайя, автор серии «Русские биографии», высказывает в своей книге гипотезу, что Иван Владимирович сам спровоцировал это преступление, чтобы положить конец близости Эллиса с Мариной и Анастасией (А. Труайя, «Марина Цветаева», «Эксмо», 2003). Хотя исследователи больше доверяют «Воспоминаниям», в которых Анастасия Ивановна пишет: «…Что папа жалует Эллиса – зналось: увидев его, он что-нибудь говорил доброе и шёл снова вниз по тёмной лестнице…». В главе «Сказочник. Возвращение папы из Каира. Выпускной вечер» приводятся отрывки из поэмы Марины «Чародей» (на 4-х страницах!). Итак, 1909 год в жизни сестёр можно было назвать годом Эллиса, следующий – годом Нилендера. А в 1911 году они обе встретят своих будущих супругов: Ася – на катке – Бориса Трухачёва, Марина – в Коктебеле – Сергея Эфрона.

Может быть, и в Финляндии, куда Анастасия поедет со своим юным мужем, вспомнится ей стихотворение Эллиса, которое так и называется – «В Финляндии»:

Долго с тобой мы на шхерах сидели,

Слушая шелест волны.

В даль бесприветную долго смотрели,

Смутной тревогой полны…

О, если бы могли представить себе счастливые тогда сёстры Цветаевы, какие тревоги и трудности готовит им судьба…

Глава 4. Сын Андрей. 20-е годы. «Московский звонарь»

Врач Валентина Ивановна Шишкина, которая в 1957 году окончила медицинский институт и начала работать в Павлодаре участковым терапевтом, вспоминает, как в тот год к ней на приём зашли двое: маленькая сухонькая бабушка и симпатичный мужчина лет пятидесяти, интеллигентного вида. В этом не было ничего удивительного – нередко взрослые дети приводят к врачу престарелых родителей… Но оказалось – на-оборот. Это бабушка привела на приём сына! Анастасия Ивановна сказала, что её очень беспокоит кашель Андрея, попросила направление на рентген. «У нас в семье плохая наследственность по туберкулезу, – добавила она, – моя мама умерла от туберкулеза, сводный брат…». К счастью, обследование Андрея Борисовича не подтвердило её опасений. У него был катар верхних дыхательных путей.

Эта необычная семья надолго запомнилась Валентине Ивановне. Была она у них и дома, по вызову, на улице Карла Маркса…

Андрей Борисович Трухачёв родился в Москве 9 августа (по старому стилю) 1912 года. По воспоминаниям Анастасии Ивановны, беременность протекала сложно (ей не исполнилось и 18-и лет). Врачи беспокоились за её здоровье, советовали прервать беременность, но она отказалась.

В «Памятнике сыну» она пишет: «Перед самыми родами Борис читал мне вслух Гоголя. Под страницы его начал рождаться наш сын». Рожала молодая мама девять часов.

Раннее детство Андрюши было безоблачным и безмятежным (имение Трухачёвых Ярцевка Воронежской губернии, няньки и кормилицы), а с 1917 года, когда они остались в революционном Крыму вдвоём с матерью, без средств к существованию, началось время испытаний и раннего взросления (об этом подробнее – в главе «Крым. «В чумном да ледяном аду…»).

Дети Марины и Аси – Ариадна Эфрон и Андрей Трухачёв родились с разницей в три недели, росли вместе. В письмах Марины Цветаевой немало слов о племяннике. В её письме сёстрам Эфрон в Коктебель из Москвы, 17 августа 1913 года: «…Ночевала я в Трёхпрудном, где сейчас Ася, Борис и Андрюша. Андрюша очень вырос, с длинными золотистыми волосами и очень тёмными серо-зелёными глазами. Ася с ним и Б (орисом) на зиму едет в Феодосию».

9 марта 1914 года Марина пишет из Феодосии В. Я. Эфрон: «…Андрюша хорошо бегает, лазит лучше Али, вообще физически проворней. Он ужасно похож на Асю.

Ася думает ехать в Коктебель в конце апреля, мы с С (ережей) – увы! – только в июне».

Из Коктебеля в Москву, тому же адресату 6 июня 1914 года: «…Скоро будет неделя, как я здесь. Природа та же – бесконечно хорошая и одинокая, – людей почти нет, хотя полны все дачи, – настроение отвратительное. Милы: Пра, Майя, Ася, Андрюша, Аля.

…Мы с Асей живем очень отдельно, обедаем в комнатах, видимся с другими, кроме Пра и Майи, только за чаем, 1/2 часа три раза в день. И то всё время споры, переходящие в ссоры, которые, в свою очередь, возрастают до скандалов».

Марина описывает Андрюшу: «Асю обожает: целует, обнимает, силится поднять, зовёт, целует её карточку и всем даёт целовать (это еще до её приезда)».

27 февраля 1921 года Марина Ивановна пишет мужу: «Вы и Аля – и ещё Ася – вот всё, что у меня за душою…».

После ужасных лет революционного Крыма Анастасия с сыном вернулись в Москву. «Приехала в конце мая двадцать первого года Ася с Андрюшей. Казалось, одиночеству пришёл конец, две родные души воссоединились, жить станет вдвое легче. Они поселились у Марины. Асе надо было начинать жизнь буквально сначала. За годы войн и революций она потеряла всё: деньги, жильё, вещи. Марина готова была делиться с нею тем, что имела, но прежней близости уже не было – это стало ясно в первые дни. „Ася меня раздражает“, – сказала Марина ошеломлённой Звягинцевой, знавшей, с какой страстью и нетерпением ждала она приезда сестры. Может быть, Марина ожидала, что сестра в какой-то мере компенсирует отсутствие Серёжи, что вместе с нею легче будет ждать и надеяться. Но никто никого никогда не может заменить. Ася молчала о слухе, что какого-то Эфрона расстреляли в Джанкое. Это молчание разделяло их? В ответ Марина молчала о своих страхах: сестре хватало своих бед и забот, „и у неё не было Сережи“. Так или иначе, Цветаева начала искать для сестры отдельное – хотя бы временное – пристанище». (В. Швейцер.)

В очерке «Маринин дом» (глава «Разруха») А. Цветаева приводит слова Марины, сказанные при встрече в 1921 году: «…А в ЦУПВОСО, куда мне тебя удалось устроить вести школу ликбеза, – там хороший паёк! Ах, Ася, если б ты знала, какие чудные там были красноармейцы, какие люди! Вот этот, один из них, Борис Бессарабов, и помог мне с вывозом тебя из Крыма, когда тамошний твой Наробраз не хотел тебя отпускать из той библиотечной секции».

С этим ЦУПВОСО – центральным управлением военных сообщений – связана такая история (её описывает Ариадна Эфрон в своих дневниках). Она пишет, что мать «очень болезненно откликалась на каждую измену духу русского языка. Вот так же болезненно можно восчувствовать отравление воздуха, которым должен дышать.

Пришла Анастасия Ивановна и сказала, что на Большой Никитской напротив Консерватории появилась вывеска с названием нового учреждения «ЦУПВОСО». Марина не поверила: «Ася, ты шутишь!» – «Поди сама посмотри…». Пришли и видим: да, действительно: «ЦУПВОСО». Стояли, смотрели, молчали. Обратно шли молча и медленно. Она шла бледная, слегка склонив голову на плечо, курила папиросу за папиросой. Два-три дня ни слова о вывеске на Большой Никитской. И вдруг вечером у печки схватилась за голову: «О боже мой! Цупвосо!».

М. Цветаева пишет Ариадне в июне 1921 года: «…Живу, как всегда: почти что не отрываюсь от письменного стола, иногда хожу на рынок с Андрюшей, – редко, – безденежье. Но все мы сыты: Борис приносит хлеба, Асины знакомые – щепок.

…Ася с Андрюшей скоро переезжают, будут жить на Плющихе, Ася нашла службу, скоро будет получать паёк. Пока дружно съедаем твой хлеб (бедная Аля!)…». (Аля гостила тогда по приглашению знакомого матери Б. К. Зайцева в доме его родителей в Притыкине Каширского уезда Тульской губернии).

В Москве трудности младшей сестры не закончились. «Не забыть, как в голодный год с помощью профессора, знавшего папу, Андрюшу устроила в привилегированного типа приют (с 11—14 лет – на воздухе учили ремёслам (кроме школы, учёбы), а я работала и возила ему усиленное питание.

Как он, помню, на весть, что приехала мать, кинулся мне навстречу…», – пишет Анастасия Ивановна в «Памятнике сыну».

А в очерке А. Цветаевой «Воспоминания о писателе Иване Сергеевиче Рукавишникове» об этом времени написано так: «…И тоска вдруг взяла – о моём 12-летнем сыне Андрюше. Только раз его увидела, за эти недели, сероглазика моего, родного…

…Андрюша мой еще в приюте, там хорошо кормят, – там, где они живут в маленьких старых домиках; большой сад, их учат не только русскому и арифметике, а и ремёслам…».

Андрей рос очень внимательным и заботливым сыном, и эти чувства к матери он пронёс до конца своих дней…

В повести «Старость и молодость» А. Цветаева вспоминает, какой подарок сделал ей сын в день рождения много лет назад: «11-летний Андрюша утром – у моего изголовья – стул, и по его ободку – 12 половинок яблок! 12 дней копил, съедая лишь половинку у меня на глазах, на подарок мне – незаметно прятал…».

Пишет автор в этой повести о том, как 53-летний Андрей Борисович рыбачит вместе с Ритой на озере в Кокчетаве – и снова воспоминания о нём, маленьком Андрюше: «…Давно ли я с 10-летним сыном – на мосту над рекой в Звенигороде, его первая банка с плотвою…».

В 20-е годы Анастасия Ивановна работает над повестью об уникальном человеке, музыканте Константине Сараджеве, мастере колокольного звона. Наброски этой повести она читала Горькому в Сорренто в 1927 году, писатель одобрил и поддержал её работу.

Рукопись книги о звонаре не сохранилась. К воссозданию её А. Цветаева вернулась в середине 70-х, дополнив свою работу материалами, которые предоставили ей родные К. Сараджева. Анастасия Ивановна отправила рукопись новой книги величайшему в музыкальном мире авторитету – Д. Д. Шостаковичу и получила ответ: «Вашу повесть я прочёл с большим интересом. Всё, что касается музыки, написано вполне убедительно и не вызвало у меня никаких возражений. Лучшие пожелания. Д. Шостакович». Впервые «Сказ о звонаре московском» был напечатан в 1977 году в журнале «Москва» (№7). Книга «Мастер волшебного звона» А. И. Цветаевой в соавторстве с Н. К. Сараджевым (братом героя книги) вышла в издательстве «Музыка» в 1986 году, переиздана в 1988 году 50-тысячным тиражом!

В основу книги положена повесть А. Цветаевой «Сказ о звонаре московском». Она была расширена и дополнена материалами, сохранившимися в семейном архиве Н. К. Сараджева.

«Рассказ о человеке, который выделяется среди миллионов (а то и миллиардов) своих собратьев исключительной силой своего природного дара, всегда возбуждает пристальное внимание, даже особый род любопытства. Они возрастают во сто крат, если автором повествования о таком герое является писатель, владеющий тайнами художественного слова. Специфическая манера повествования, характерные обороты речи, её доверительный тон, оригинальный, ни с чем не сравнимый стиль изложения как всегда характерны для А. И. Цветаевой. Герой её рассказа заново рождается на страницах книги и проходит свой нелегкий жизненный путь как человек, до самозабвения преданный любимому делу…», – написал в предисловии к этой книге М. Тараканов.

У книги два эпиграфа. Первый – слова М. Горького, адресованные А. Цветаевой: «…Повесть про звонаря у Вас получится хорошо, если напишите – как рассказали! …Я этим делом в своё время интересовался, когда приходилось мне в старых русских городах бывать, где знаменитые звонари отличались… Ведь это – народное творчество, да, один из видов его, оно имеет свою историю…».

Второй эпиграф – отзыв А. В. Свешникова об игре К. Сараджева: «Звон его совершенно не был похож на обычный церковный звон. Уникальный музыкант! Многие русские композиторы пытались имитировать колокольный звон, но Сараджев заставил звучать колокола совершенно необычайным звуком, мягким, гармоничным, создав совершенно новое их звучание».

Но лучше всего о Котике Сараджеве написала Анастасия Ивановна: «…Он жил в мире звуков, этот мир был беспределен, в нём он был дома, и ничто его не смущало. Центр мира был – колокольный звон».

Повестью о звонаре А. Цветаева опередила свое время. Наверное, только в 21 веке по достоинству оценят эту вещь, перекликающуюся с «Парфюмером» Патрика Зюскинда, так же тонко исследующую необыкновенные способности человека (у Цветаевой – музыкальные, у Зюскинда – обонятельные).

Первоначальная рукопись «Звонаря» погибла, как и многие другие рукописи А. Цветаевой, при её аресте 2 сентября 1937 года.

Андрея Борисовича арестовали в один день с матерью. Андрей приехал в Тарусу со своей невестой Таней. Когда Анастасия Ивановна вернулась домой с прогулки, там уже шёл обыск. Вскоре пришел Андрей с подругой. Энкавэдэшник, указав на Андрея, спросил: «Кто это?» Анастасия Ивановна ответила: «Сын». Андрей был тут же арестован. Когда спросили о девушке, Анастасия Ивановна, уже сориентировавшись, сказала, что впервые её видит… Таню отпустили.