Полная версия

Московское метро. Сталинские линии. Краткий путеводитель

«Комсомольская». Балконы

«Комсомольская». Детали убранства

«Комсомольская». Лестница с платформы

«От Сокольников до парка на метро»…

Красные ворота (в 1962 – 1986 гг. – Лермонтовская). Открыта 15 мая 1935 г. Арх. И.А.Фомин, Н.Н.Андриканис. Западный наземный вестибюль – арх. Н.А.Ладовский (1935), восточный – А.Н.Душкин (1954).

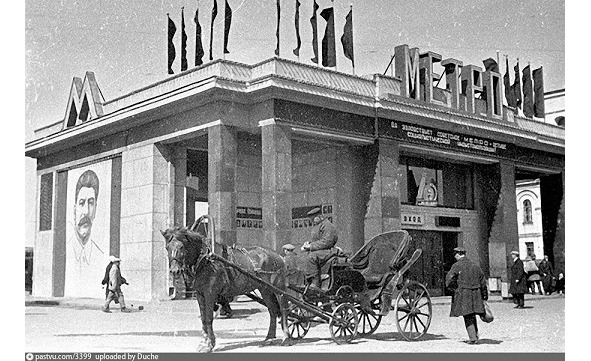

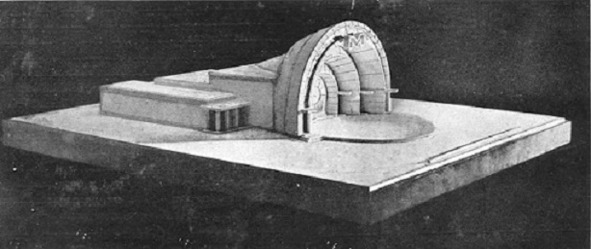

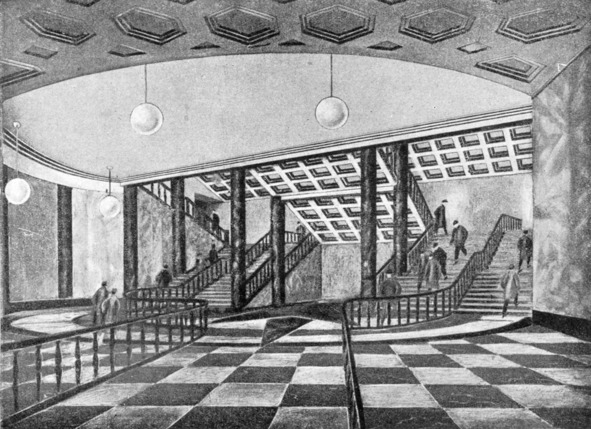

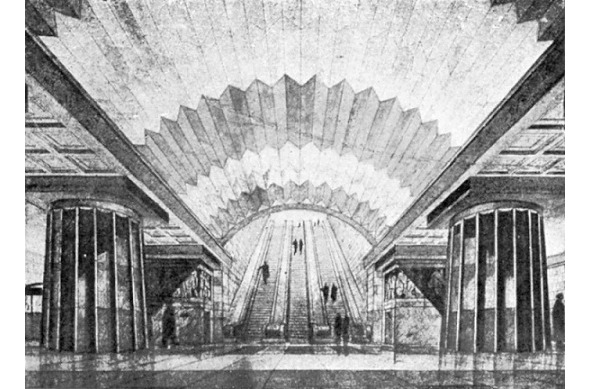

Одна из самых строгих и выразительных станций. Проект подземного вестибюля принадлежит академику архитектуры И.А.Фомину, работавшему ещё с 1900-х годов. Очень известен наземный вестибюль – знаменитая «ракушка» архитектора-конструктивиста Н.А.Ладовского, состоящая из концентрических дуг, имитировавших цилиндрический профиль тоннеля, по которому осуществлялся бы спуск в метро, своего рода визуальная визитная карточка метрополитена. Другое его авангардистское, в стиле 1920-х годов, решение было применено на станции «Дзержинская» («Лубянка»). В верхней части фасада изначально были традиционные для станций первой очереди буквы надписи «Метро», затём заменённые на большую букву «М», впоследствии также утраченную. В правой части вестибюля, за застекленной колоннадой, долгое время был популярный букинистический магазин. Внутри вестибюля – традиционный «комплект» помещений первой очереди – лестницы, кассовый зал и подходной коридор. Но в отличие от станций, более удалённых от центра, на отрезке начиная с «Красных ворот» и до «Охотного ряда» строились станции глубокого залегания, где помимо лестниц, ведущих в промежуточные залы, также применялись эскалаторы.

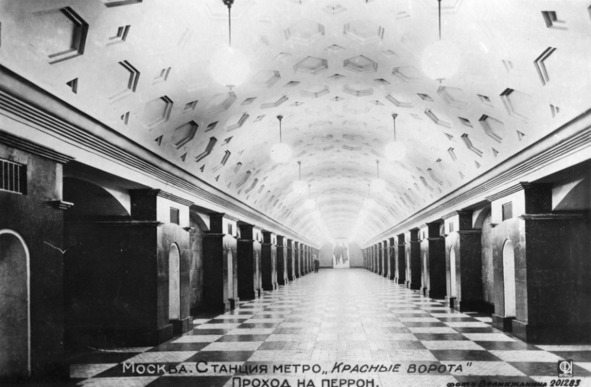

Вся концепция архитектурного решения станции должна была хранить память о триумфальных Красных воротах, сооружённых в XVIII веке и простоявших здесь до 1930-х годов, и потому и облицовка вестибюля Ладовского изнутри, и оформление самой станции было выполнено в тёмно-красных тонах и с использованием мотива ворот-арок. Для облицовки подземного вестибюля был применён тёмно-красный мрамор месторождения Шроша, с чёрным лабрадоритовым цоколем, придающий станции такой строгий вид. Да и сам подземный вестибюль был выполнен в классическом стиле, в отличие от авангардистского наземного.

В отличие от станций мелкого залегания, своды которых опирались на лаконичные колонны, на «глубоких» станциях впервые была применена система пилонов и арок-проходов между ними, что должно было сдержать толщу грунта над вестибюлем. Одновременно эта система придавала станциям ощущение строгости и солидности. В пилонах были сделаны полукруглые ниши, облицованные желтоватым мрамором Биюк-Янкойского месторождения, также напоминающие проёмы триумфальных ворот. В свою очередь, для облегчения зрительного впечатления от вестибюля своды были украшены: в центральном зале – шестиугольными а между ними – ромбовидными кессонами с двойным контуром, а над путевыми платформами и путями – рядами квадратных кассет. Освещаются залы подвесными люстрами с шарообразными плафонами. Пол первоначально был покрыт керамической плиткой двух цветов (квадратной метлахской красного цвета и шестиугольной кремовой), уложенных квадратами, позднее плитку заменили красными и серыми гранитными плитами (красный лезниковский и светло-серый мансуровский гранит).

Специалисты отмечали мастерство автора, проявившееся в прорисовке деталей, чувства меры и пропорций, в частности, в высоте ниш, соотносимых с человеческим ростом, или соотношении между формой пилонов и профилями их деталей.

Проект станции был удостоен гран-при на Международной выставке в Париже в 1937 г.

Во время Великой Отечественной войны на станции был оборудован командный пункт руководства и оперативно-диспетчерского аппарата народного комиссариата путей сообщения. В связи с этим поезда на этой станции не останавливались, перрон отгородили от путей высокой фанерной стеной.

31 июля 1954 года из противоположного торца станции, остававшегося глухим, был пробит второй выход в город, в первый этаж построенной к тому времени высотки. По стилю и по времени это уже продукт четвёртой очереди метрополитена: два эскалаторных пролёта разделены круглым залом с потолком, богато украшенным лепниной. Такое же пышное обрамление у верхнего зала. Высотка была построена на месте снесённого дома, в котором в 1814 году родился М.Ю.Лермонтов, поэтому весь район и станция в частности связаны с противоборством «красноворотских» и «лермонтовских» топонимов.

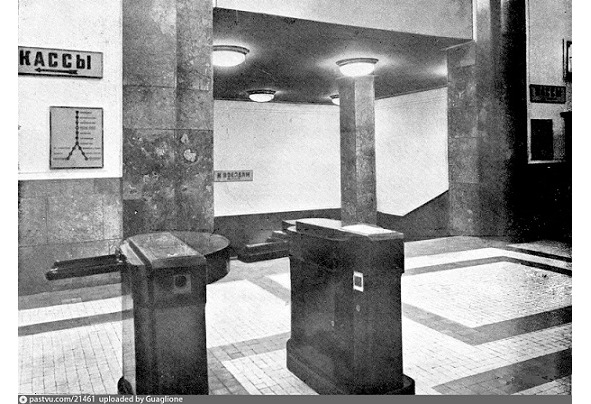

На станции в 1952 году начал работу первый в московском метро турникет, а 28 июля 1959 года впервые опробован турникет, основанный на принципе свободного прохода.

«Красные ворота» в дни открытия

«Красные ворота». Макет наземного вестибюля

«Красные ворота». Одно из проектных решений

«Красные ворота». Одно из проектных решений

«Красные ворота». Опытные турникеты

«Красные ворота». Эскалаторный зал

«Красные ворота». Центральный зал

Кировская (с 1990 – Чистые пруды). Арх. Н.Я.Колли. Открыта 15 мая 1935 г. Реконструкция 1971 г. – арх. Л.Н.Попова, А.Ф.Фокина, Н.А.Шухарева.

Одна из двух станций метро (наряду с «Дзержинской», ныне «Лубянкой»), при строительстве которых первоначально не удалось преодолеть экстремальные гидрогеологические условия (плывуны и т.п.) и вплоть до 1970-х годов не имевших центрального зала (из аванзалов выход осуществлялся сразу на боковые платформы).

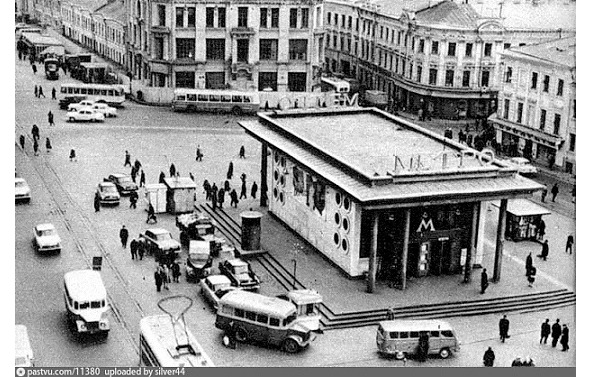

Наземный вестибюль в конструктивистском стиле – одно из украшений Чистопрудного бульвара. Внешне вестибюль смотрится лаконично, без излишеств. Вход и выход разведены по двум противоположным направлениям. Вестибюль установлен на невысоком стилобате. Облицовка наружных стен выполнена калужским мрамором. Высоты зданию добавляют по четыре колонны в кованом розовом граните с лицевого и торцевого фасадов, а сильно выступающий карниз – зрительной мощности. Между остеклёнными проёмами стен (выполненными в виде иллюминаторов и расположенными по боковым кромкам стен), по центру оставлено место для барельефов на тему строительства метро (скульптора В.Д.Королёва), но они не были выполнены. В интерьере, в углах перил, ранее находились тонкие торшеры, впоследствии утраченные. В кессонах потолка установлены полукруглые светильники.

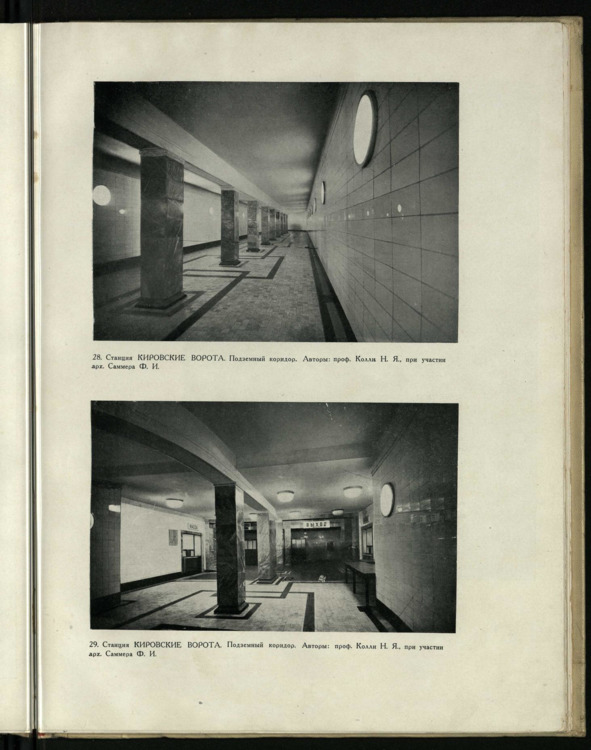

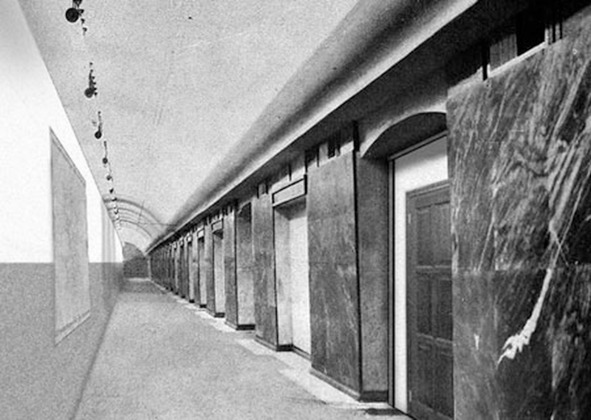

Вслед за традиционными лестницами начинается длинный дугообразный подходной коридор. Освещение сделано оригинальным способом – светильники спрятаны в стенах за круглыми плафонами-иллюминаторами, повторяющими мотив освещения наземного вестибюля. Если мысленно представить себе их заменёнными на традиционные люминесцентные лампы, то можно оценить ущерб, нанесенный в 1960-е годы облику метро борьбой с «архитектурными излишествами» на многих других станциях. Потоки на вход и на выход разделены по оси коридора рядом квадратных колонн, облицованных серым мрамором, причём на стенах им соответствуют вертикальные вставки из серо-голубоватого мрамора иного оттенка наподобие уфалея. Пол в момент открытия был покрыт выложенным из плитки орнаментом, красными плитками по белому фону, в виде описанных вокруг каждой колонны прямоугольников. Коридор выводит в эскалаторный зал, свод которого раньше представлял собой стеклянный потолок, излучающий мягкий свет, что было попыткой преодолеть характером освещения, а также цветом и фактурой облицовки ощущение подземелья. Сейчас он демонтирован и заменён потолком другой конструкции.

С противоположной от подходного коридора стороны эскалаторного зала в 1972 г. был обустроен парный эскалаторный зал станции «Тургеневская».

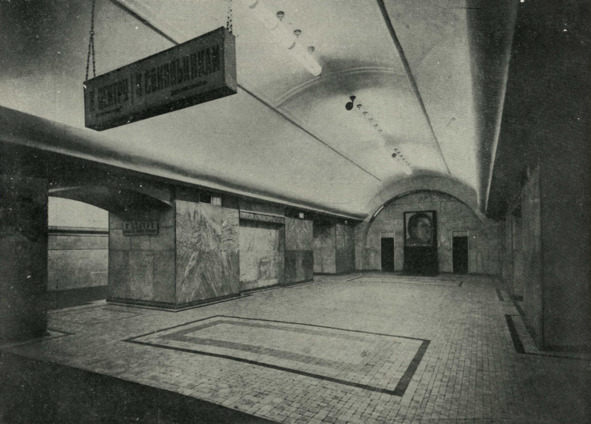

Как уже говорилось, первоначально не удалось раскрыть центральный зал. Со стороны спуска был обустроен только небольшой аванзал, из которого был выход непосредственно на платформы. Он и сейчас заметен отличающимися от основного вестибюля деталями. С противоположной стороны, там, где сейчас переход на станцию «Сретенский бульвар», был обустроен аналогичный аванзал, но без выхода, соединяющий только две платформы. При реконструкции станции на рубеже 1960-1970-х гг. обогащённые опытом метростроевцы смогли-таки завершить проект и пробили проходы между пилонами в построенный центральный зал, из которого был проложен переход на станцию «Тургеневская», при этом сохранив рисунок стен. Иначе говоря, представить себе первоначальный вид вестибюля легко, если мысленно «убрать» центральный зал и «заложить» имеющиеся проёмы между пилонами. Тем самым станция не изменила своего внешнего облика, в отличие от соседней «Дзержинской» («Лубянки»), также реконструировавшейся в 1970-е годы, и в результате утратившей оригинальное решение Н.А.Ладовского.

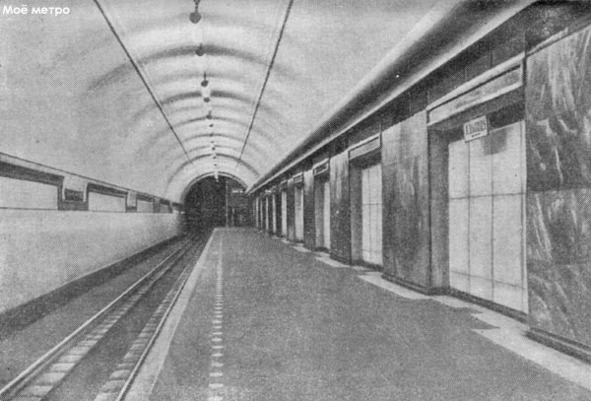

При отсутствии центрального зала, чтобы преодолеть грузность глухих стен на всём протяжении платформ, было применено сразу несколько приёмов. Один из них заключался в том, что сами пилоны в своих боковых частях были облицованы чередующимися серым уфалейским и палево-белым коелгинским мрамором. Чтобы показать красоту фактуры уральского мрамора, облицовка была выполнена цельными плитами большого размера. Кроме того, линия пилонов разбивалась глухими простенками, также облицованными белым мрамором месторождения Коелга. Цоколь стен выложен тёмно-серым жежелевским гранитом. Всё это создавало присущую только этой станции серебристо-голубую цветовую гамму. Путевые залы освещались трубчатыми светильниками, установленными в ряд по центральной оси, и подсветкой из-под карнизов, что зрительно делало пилоны выше, а также создавалось ощущение «парения» свода, принимающего зрительный облик паруса (второй приём «облегчения» впечатления от интерьера). При реконструкции 1960-1970-х гг. пол построенного центрального зала был выложен сиренево-розовым каарлахтинским, серым корнинским, желто-розовым трикратненским гранитами. Полы путевых платформ изначально облицованы светло-серым янцевским и серым корнинским гранитом. Сами путевые стены были облицованы первоначально светлой шестигранной фарфоровой плиткой, выше, у свода, шла облицовка белыми глазурованными плитками. Части плиточного покрытия сохранились в крайних частях платформ, а сами стены сейчас облицованы светлым мрамором. В верхней части стены шёл меандр (особая декоративная полоса, в определённых местах делающая уступы) из тёмных плиток (серый уфалейский мрамор), в «карманы» которого было вписано название станции. Название станции повторялось и с внутренней стороны путевых стен, по декоративному карнизу. Кое-где в облицовке до сих пор сохранились следы креплений букв «Кировская». Части плиточного покрытия сохранились в крайних частях платформ.

Одна из «визитных карточек» станции – бронзовый бюст С.М.Кирова работы М.Г.Манизера, упоминания о котором встречаются в воспоминаниях об И.В.Сталине (по легендам, Сталин не раз молча стоял у портрета своего любимца, которого, по его словам. «не уберегли»), за свою историю несколько раз менял место расположения. Вначале он был установлен в торце одного из аванзалов. В начале 1970-х, при открытии центрального зала, он «переехал» в его глухой торец, а в январе 2008 г., когда из торца сделали переход на станцию «Сретенский бульвар», окончательно утратил связь с «родной» станцией и был установлен в коридоре – выходе с этой станции, между ней и выведенным в тот же коридор вторым выходом с «Тургеневской».

Это самая глубокая станция первой очереди. Во время Великой Отечественной войны на не размещались отделы Генштаба, базировавшегося здесь же, на улице Кирова, и штаб ПВО (противовоздушной обороны). Платформы были загорожены фанерными стенами и поезда проходили станцию без остановки. А в помещениях под платформами были обустроены кабинеты Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина и начальника Генштаба (в июле 1941 – мае 1942 им был Б.М.Шапошников).

«Кировская». Наземный вестибюль

«Кировская». Наземный вестибюль

«Кировская». Вестибюль со стороны Чистопрудного бульвара. Видна застройка в торце Сретенского бульвара, позднее снесённая

«Кировская». Интерьер наземного вестибюля

«Кировская». Подходной коридор. Из книги «Архитектура московского метро». М., 1936

«Кировская». Эскалаторный зал с первоначальным потолком

«Кировская». Аванзал

«Кировская». Первоначальный облик

Командный пункт на «Кировской» в годы войны

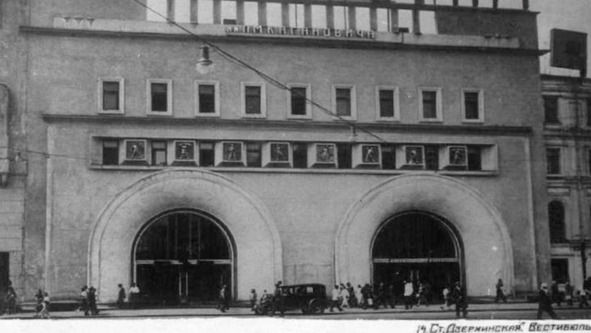

Дзержинская (с 1990 – Лубянка). Открыта 15 мая 1935 г. Арх. Н.А.Ладовский. Наземный вестибюль – арх. И.И.Ловейко и Д.Ф.Фридман. Реконструкция 1973—1975 гг. – арх. Н.А.Алёшина, А.Ф.Стрелков.

Одна из самых оригинальных станций при открытии – и одна из самых досадных утрат при реконструкции. Единственная конструктивистская станция со своим характерным архитектурным и световым решением, увидеть которую теперь можно только на фотографиях, да отчасти получить представление по вольной цитате в решении вестибюля недавно открытой станции «Фонвизинская».

Сложнейшие гидрогеологические условия, ещё более острые, чем на соседней «Кировской» не позволили построить здесь в 1935 году полноценную станцию. О центральном зале не приходилось думать. Оставались только приплатформенные залы. И тогда мастер архитектурного авангарда Н.А.Ладовский решил построить архитектурное решение станции на мотивах метротоннелей. Эти мотивы были обыграны уже в оформлении единственного на тот момент выхода со станции, авторство которого принадлежит И.И.Ловейко и Д.Ф.Фридману – на краю площади Дзержинского, близ Малого Черкасского переулка. В фасадной стене вестибюля появились два больших арочных портала для входа и выхода пассажиров, имитирующих профили метротоннеля (как мы помним, схожий мотив был применён в конструкции входного вестибюля станции «Красные ворота» – другой работы Ладовского). Над арками располагался сохранившийся до наших дней пояс из обрамлённых тяжёлыми рамами квадратов с рельефными изображениями рабочих, колхозников и физкультурников, а между самими арками стояла парная скульптура, изображавшая метростроевцев, также утраченная. Каждая фигура барельефа перекликалась с узкими окнами над барельефом. Воронкообразные обрамления арок отделаны красным лезниковским гранитом.

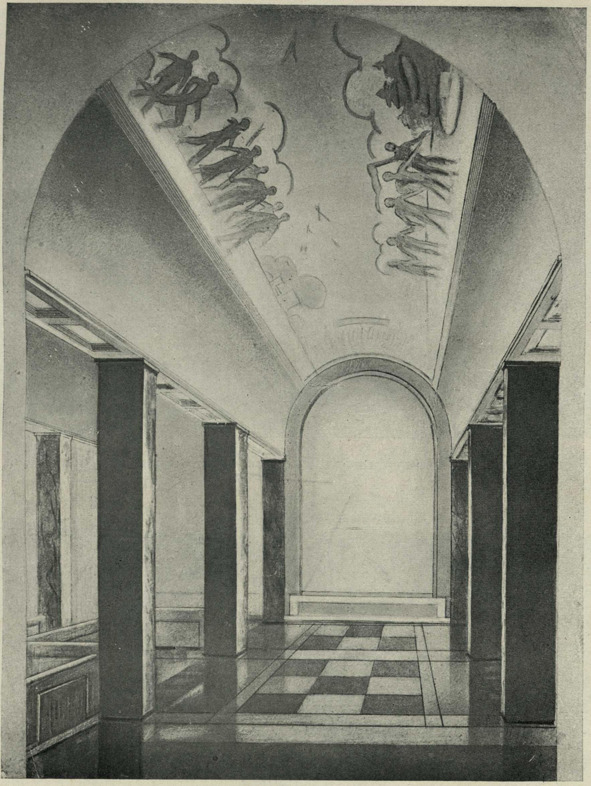

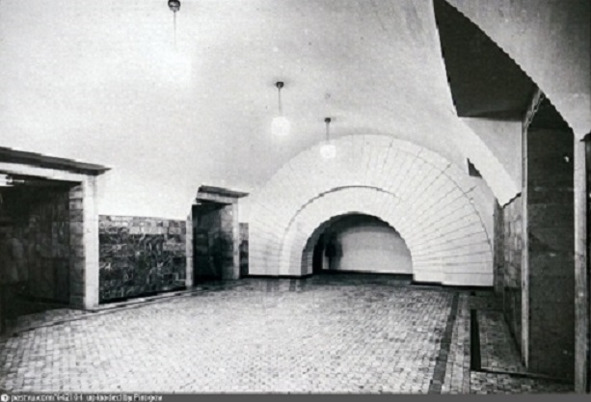

Внутри вестибюля, на сводчатых перекрытиях, находились росписи на тему авиации, выполненные в технике «сграффито» (автор росписи – художник И.Ф.Максимов), первые опыты художественного оформления станций метро. Рисунок пола представлял собой ряды белых квадратных рамок на красном (???) поле. Интересно, что части интерьера, оборудованные на вход и на выход и разделённые, здесь несимметричны, в отличие от симметричного входного портала. Пятинефный интерьер спланирован таким образом: три правые части предназначены для входа, и лестницы на спуск устроены в его боковых частях, а две оставшиеся левые части оборудованы на выход, причём лестницы спускаются сразу назад, с бо'льшим заглублением внутрь зала.

За традиционным спуском по лестницам начинается традиционный же подходной коридор, в котором потоки пассажиров наконец сливаются. Стены коридора облицованы жёлтой глазурованной плиткой, полотна которой разделялись узкими вертикальными чёрными полосами. Переход освещался полукруглыми светильниками. Позднее было построено также ответвление от основного подходного коридора в подземный переход под площадью, облицовка которого недавно была искажена посторонними росписями в стиле «Я люблю Москву».

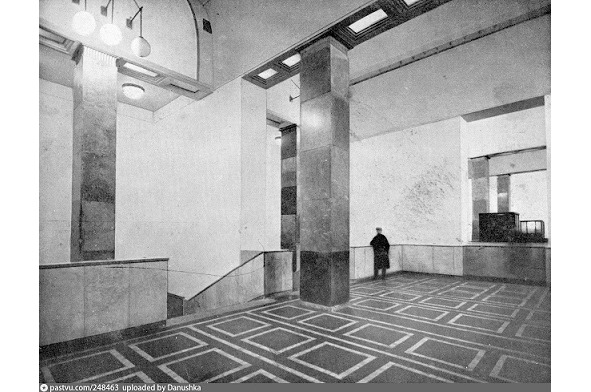

Коридор выходит в вестибюль перед эскалаторами, облицованный по стенам розовым мрамором. От коридора он отделяется четырёхгранными колоннами, помогающими поддерживать свод, обработанный прямоугольными кессонами. Специалисты особенно отмечали рисунок пола промежуточного эскалаторного зала, выполненный в виде серых и чёрных квадратов по белому фону, а также кессонирование потолка. Его свод расчерчен по центру на квадраты, а по периметру его обрамляли светильники с полукруглыми плафонами.

В обрамлении промежуточных залов и коридоров более поздних выходов (1968 г.) на Мясницкую улицу и универмагу «Детский мир» использованы белый коелгинский и красно-коричневый мрамор салиети, зелёный змеевик-серпентинит, серые янцевский и жежелевский граниты.

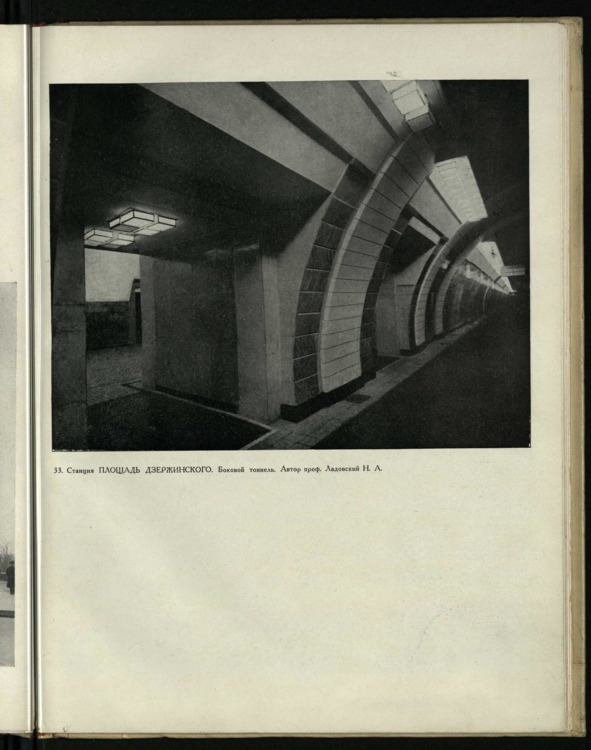

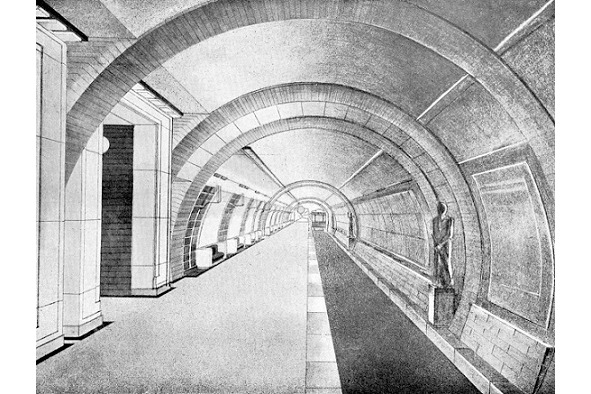

По задумке автора подземного зала Н.А.Ладовского приплатформенные залы, единственные из воплощённых тогда, были оформлены как продолжение тоннелей, где бы освещалась только платформа с пассажирами, а свод зала и путевые стены оставались бы, как и в настоящем тоннеле, погружёнными в темноту. А прибывающий поезд начинал с нарастающей по мере приближения интенсивностью освещать сам платформенный зал. Впрочем, такой оригинальный приём вызвал неодобрительные отзывы.

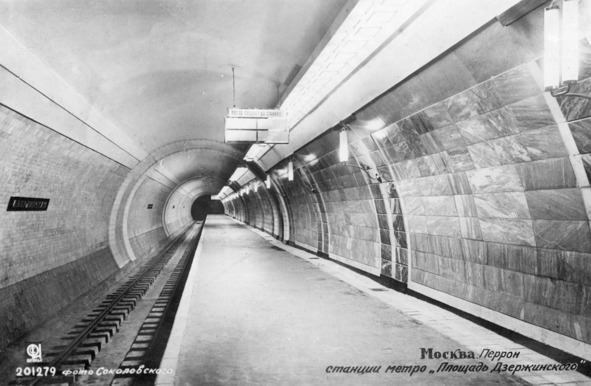

Для создания впечатления метротоннеля путевые залы были сделаны криволинейного сечения, время от времени прерываясь парными подпружными арками, выполненными с разными интервалами и опирающимися на массивные опоры. Эти арки обозначали места непостроенных проходов между пилонами и в целом создавали интересную перспективу. Освещение платформ производилось небольшими квадратными светильниками, размещёнными на козырьке в верхней части зала, а также двухрожковыми бра, установленными на стенах. Путевые стены были облицованы белой фарфоровой шестигранной керамической плиткой, а стены со стороны платформ – серым мрамором, в ряд которого и врезались эти самые подпружные арки, разбивая монотонность перспективы.

В 1940-х годах на станции заменили освещение: вместо бра и светильников установили по оси зала обычные шарообразные люстры, что нарушило первоначальное решение Ладовского. А в начале 1970-х годов, для строительства перехода на сооружаемую станцию «Кузнецкий мост» Ждановско-Краснопресненской линии, станция была полностью перестроена и идеи Ладовского окончательно были утрачены. Вначале, в 1968 г., был сооружён второй выход, состоящий из двух работающих в противоположных направлениях эскалаторных спусков, разделённых промежуточным коридором, и выводящим в тот же подземный переход под площадью, но уже в начале Мясницкой улицы, а также выход из старого эскалаторного зала в цоколь универмага «Детский мир». В новом вестибюле были построены наклонные трапециевидные пилоны, облицованные белым коелгинским мрамором, а цоколь пилонов – полосчатым бело-чёрным черновским мрамором, сами пилоны заключили в квадраты светло-серого янцевского гранита, а путевые стены облицевали светлой, бледно-жёлтой с чёрным цоколем глазурованной плиткой, отчего интерьеры приобрели вид станции глубокого заложения в стиле 1970-х годов. Пол выложили красными ново-украинским и капустинским гранитами, а также коричнево-красным емельяновским гранитом. Проходы между пилонами по геологическим соображениям были сооружены на большом расстоянии друг от друга. Был оставлен небольшой фрагмент старого облика платформ в их торцах: три прохода с характерной отделкой. А в 1975 г. в центре зала был построены эскалаторные спуски в переход на станцию «Кузнецкий мост».

«Дзержинская». Наземный вестибюль

«Дзержинская». Росписи потолка наземного вестибюля

«Дзержинская». Убранство интерьера наземного вестибюля

«Дзержинская». Подходной коридор

«Дзержинская». Зал перед эскалаторами

«Дзержинская». Аванзал

«Дзержинская». Проходы из аванзала на платформу. Из книги «Архитектура московского метро». М., 1936

«Дзержинская». Проектный вариант

«Дзержинская». Первоначальный вид

«Дзержинская». Игра света на платформе по концепции Н.А.Ладовского

«Охотный ряд» (в 1955—1957 – «Им. Кагановича», в 1961—1990 – «Проспект Маркса»). Открыта 15 мая 1935 г. Арх. Ю.А.Ревковский, Н.Г.Боров, Г.С.Замский. Северный вестибюль (на Бол. Дмитровке) – арх. Д.Н.Чечулин, южный вестибюль (на Манежной пл., фактически утрачен) – арх. Л.И.Савельев и О.А.Стапран.

Центральная станция первой очереди, с заделом на строительство Центрального пересадочного узла, построенного в 1938 г. и реконструированного в 1944—1946 г. Именно здесь, в самом центре Москвы, должны были пересекаться три линии метро, намеченные проектом 1933 г. С этой станции первоначально (до 1937 г.) шло ответвление на станции Арбатского радиуса и поезда ходили по так называемой вилочной системе: поочерёдно до «Парка культуры» и до «Смоленской» (в 1937—1938 г. – до «Киевской»).

На момент открытия это была самая большая станция глубокого заложения в мире. Авторы двух конкурсных проектов смогли создать творческий союз и предложить общий вариант архитектурного решения подземного вестибюля. Пилоны, выполненные в виде сдвоенных колонн, облицованы светлым итальянским мрамором. Частично облицовка выполнена и похожим на итальянский мрамором уфалей, а именно плитами, снятыми с разрушенного храма Христа Спасителя. Свод центрального зала разбит на систему кессонов-квадратов сложного профиля. А своды боковых залов украшены лепниной в античном стиле в виде меандра. Первоначально центральный зал освещался цепочкой массивных торшеров, выстроенных по центральной оси (тот же принцип сохранился на более поздней «Семёновской»). Затем они были заменены на подвесные шарообразные светильники, такие же, как в платформенных залах. Пол центрального зала выложен в шахматном порядке плитами светло-серого янцевского гранита и чёрного габбро. Путевые стены облицованы бледно-жёлтой плиткой, а их цоколь – черно-оливковым мраморовидным известняком давалу. Под между пилонами и путевых платформ выложен тёмно-серым жежелевским и светло-серым ярцевским гранитом. По путевым платформам проходит также дорожка из красного крупнозернистого гранита Ново-Даниловского месторождения.

В условиях плотной застройки наземные вестибюли были сооружены в первых этажах домов, стоящих по сторонам улицы Охотный Ряд. Северный сооружён в специально перестроенном для этого доме на углу Большой Дмитровки, южный выходил в угловую часть гостиницы «Москва», стоявшей здесь в 1935—2004 годах.