Полная версия

Московское метро. Сталинские линии. Краткий путеводитель

Всё это должно было служить главной цели – преодолеть ощущение подземелья, достичь лёгкости и насыщенности светом помещений метрополитена.

Кроме того, каждая станция должна была иметь свой собственный неповторимый облик, для удобства ориентирования. Как при этом не впадать в крайности – «архитектурные излишества» или строительство по «типовым проектам», фактически нивелирующее всю идею художественного оформления вестибюлей – наглядно показывают станции первой очереди.

В объявленном конкурсе на проекты вестибюлей метро участвовали архитекторы, чьи имена говорят сами за себя: академик И.Я.Фомин, Н.А.Быкова, И.Г.Таранов, Н.Я.Колли, Б.С.Виленский, И.А.Голосов, Н.А.Ладовский, Д.Н.Чечулин, А.Н.Душкин, Я.Г.Лихтенберг, А.И.Гонцкевич и другие – многие из них потом ещё не раз будут участвовать в проектировании станций метро. Достаточно сказать, что А.Н.Душкин спроектировал станции «Дворец Советов» («Кропоткинская», 1935 г.), «Площадь Революции» (1938 г.), «Автозаводская» (1943 г.), «Павелецкая» (первоначальный вариант, 1943 г.), «Новослободская» (1952 г.); Н.А.Быкова и И.Г.Таранов – «Сокольники» (1953 г.), «Новокузнецкая» (1943 г.), «Белорусская» Кольцевой линии (1952 г.), «Спортивная» (1957 г.), «ВДНХ» (1958 г.) и целый ряд последующих, не входящих уже в предмет нашего путеводителя (также Н.А.Быкова совместно с Н.Н.Андриканисом спроектировала и станцию «Белорусская» Горьковского радиуса (1938 г.); Б.С.Виленскому принадлежат проекты станций «Красносельская» (1935), «Аэропорт» (1938), «Партизанская» (1944); Н.Я.Колли – «Смоленская» (1935), «Кировская» (1935), «Павелецкая» -кольцевая (1950). А Д.Н.Чечулин, спроектировав вестибюли станций «Комсомольская» -радиальная и «Охотный Ряд» (обе 1935 г.), «Киевская» Филёвской линии (1937) и «Динамо» (1938 г.), позднее прославился проектами заметных по своей значимости общественных зданий, таких, как жилой дом-высотка на Котельнической набережной, гостиница «Россия», Дом Советов РСФСР («Белый Дом»), Библиотека иностранной литературы – а в 1945—1949 годах был даже главным архитектором Москвы.

Первую очередь метрополитена обслуживало электродепо «Северное» (за станцией «Комсомольская, на Краснопрудной улице). Из него и шли на линию поезда. Со станции «Сокольники» 15 мая 1935 г. вышел первый поезд с пассажирами, поэтому она фактически стала считаться первой станцией метро. С неё мы и начнём.

КИРОВСКО-УСАЧЁВСКИЙ ДИАМЕТР

«Сокольники». Открыта 15 мая 1935 г. Арх. Н.А.Быкова, И.Г.Таранов.

Станция была построена для подвоза пассажиров к крупному Сокольническому парку (здесь ещё в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, возникла Сокольничья слобода – поселение сокольников, занимавшихся содержанием и обучением соколов для царской охоты в местной роще, а в советское время организован Парк культуры и отдыха), а также для связи с центром города рабочей окраины. Из промышленных предприятий здесь находились Сокольнический вагоноремонтный завод, трамвайный парк, а из культурных – конструктивистский рабочий клуб им. Русакова, построенный в 1920-е годы в виде громадной шестерёнки, и ряд больниц.

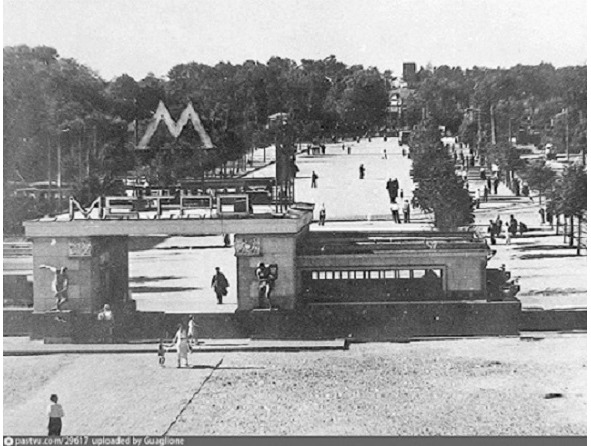

Сам наземный вестибюль станции, в соответствии с местом расположения – у входа в парк культуры и отдыха – был выполнен в виде паркового павильона, прорезанного по оси аллеи проходом в сторону парка, а застеклённые, лёгкие на вид крылья, симметричные друг другу, служили для входа и выхода пассажиров. Потоки в каждую сторону на многих станциях первой очереди были разделены, что создавало удобства для посетителей метро. Интересно, что эти порталы на «Сокольниках» расположены в обеих боковых секциях, но спуски по лестницам при этом происходят в противоположных направлениях, не пересекаясь друг с другом (приём, встречающийся только здесь).

Боковые стены центрального прохода украшены скульптурным фризом на темы строительства метро, несколько выступающим на наружные части стен. Автор барельефа – скульптор Н. Митковицер – исполнил его по рисункам И.Г.Таранова. Кроме того, на цоколе, выступающем по периметру стен вестибюля, в момент открытия были установлены горшки с цветами и зеленью, а по углам размещены большие вазоны, в которых первоначально также росли цветы. Всё это должно было подчёркивать тематику парка и аллеи, ведущей к нему через вестибюль.

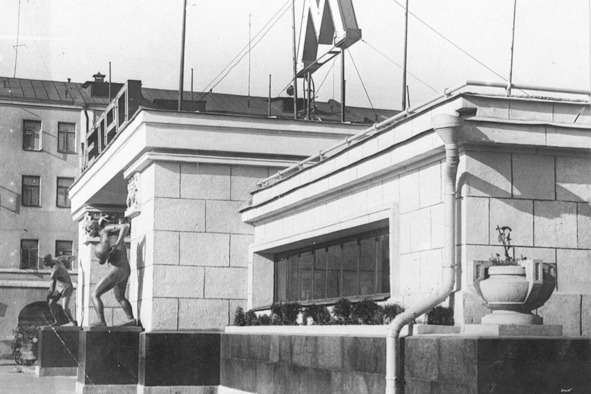

Первоначально в своде перекрытия был установлен круглый витраж с изображением пятиконечной звезды (впоследствии замурован), а по бокам проходной арки на специальных тумбах были установлены скульптуры спортсменов – дискобола и баскетболистки, работы известного скульптора М.Г.Манизера (наиболее известные его работы в метро – скульптуры на станции «Площадь Революции», и скульптурная группа «Партизаны» на «Партизанской»). К сожалению, они не выдержали проверку временем и были демонтированы (восстановлены в 2018 г.). Затем на гранитных выступах стояли светильники-торшеры, заменённые в начале 1950-х гг. установленными уже на стенах вестибюля светильниками нового образца – в виде факелов, аналогичными тем, что тогда же были установлены на станции «Калужская» (нынешняя «Октябрьская») Кольцевой линии. Они и по сей день обрамляют центральный проход.

Спустившись по лестницам, стены которых облицованы жёлтой плиткой, пассажиры попадают в полукруглый, характерной для станций первой очереди формы, кассовый зал. Его стена ранее была украшена майоликовым панно со схемой Москвы «в версии» Генплана 1935 года. Дуговую часть обрамляют два ряда колонн, второй ряд которых отделяет от центрального зала обустроенные по его дуге коридоры на выход. Разделение потоков на вход и выход в подходном коридоре происходит до сих пор, по оригинальной схеме: по центру коридора – на станцию, по его краям – на выход в город. Стены были изначально облицованы марблитом, который, впрочем, показал свою непрактичность. Сейчас стены облицованы голубой плиткой с узким чёрным цоколем, а колонны, разделяющие потоки пассажиров – белым мрамором. Первоначально пол был покрыт керамической плиткой с рисунком пчелиных сот (сейчас – плитами серого гранита, а пояса по линии колонн – красного), а коридор освещался оригинальными светильниками – небольшими шарообразными в боковых проходах и полукруглыми светильниками по центру. Впоследствии они были заменены люминесцентными лампами.

Коридор выводит на облицованный серо-голубым мрамором мостик в центре подземного станционного зала, с которого две лестницы спускаются непосредственно на платформы – схема, характерная для станции первой очереди (например, «Смоленская», «Арбатская», отчасти «Парк культуры» и некоторые другие). Вокруг лестниц на путевых стенах предполагалось разместить майоликовые панно, изображавшие отдых советских людей в парках. Любопытный штрих: в торце мостика на стене хорошо заметна памятная табличка с надписью о строительстве первой очереди метро – одна из трёх сохранившихся на станциях первой очереди: помимо «Сокольников» это «Парк культуры» и «Красносельская» – причём слова «В.И.Ленина» вместо «Л.М.Кагановича» установлены очень неаккуратно, выбиваются из стилистики надписи и по стилю, и по размеру букв (аналогичная замена на других станциях сделана более умело).

Станционный зал раньше также был освещён оригинально. Свод зала сделан так, что над боковыми частями, над путями, на всём протяжении пробиты три ряда достаточно глубоких кессонов, в которых изначально были закреплены маленькие шарообразные светильники, как в боковых проходах подходного коридора, а в промежутках между колоннами, над проходами к поездам, висели такие же шары большего размера. Но и они были заменены в 1960-е годы люминесцентными лампами.

В целом облицовка должна была подчеркнуть светлость и лёгкость, чему способствовали уральский белый мрамор на колоннах подходного коридора, серый уфалейский мрамор с очень красивым рисунком на колоннах самой станции, капители колонн из белого мрамора, а их базы – из лабрадора. Специалисты отмечали также интересное решение облицовки путевых стен – облицовка керамической плиткой была разбита швами на квадраты, дабы преодолеть впечатление монотонности. Пол на станции выложен квадратами черного габбро (лабрадорита), чередующимися в шахматном порядке с такими же квадратами тёмно-серого жежелевского гранита. Как писал архитектор Н.Я.Колли, общее оформление станции «производит сильное и цельное впечатление верно найденными цветовыми и световыми соотношениями. Так, например, в платформенном зале серо-голубой тон чудесного уфалейского мрамора облицовки колонн, удачно сочетаясь с мягким светом молочных шаров, создаёт прекрасную цвето-световую гамму, исключительную прозрачность и какую-то голубизну воздуха».

В торцах вестибюля обустроены две глухие площадки, используемые под служебные помещения метрополитена. С той площадки, что построена в сторону центра, предполагается строительство перехода на станцию Большого кольца.

Макет станции выставлялся на Международной всемирной выставке в Париже в 1937 году, и был удостоен специальной премии.

«Сокольники». Вестибюль на фоне парковой аллеи

«Сокольники». Скульптуры «Дискобол» и «Баскетбол»

«Сокольники». Проектное решение с несозданными панно

«Сокольники». Подходной коридор

«Сокольники». Лестницы

«Сокольники». Общий вид зала

Красносельская. Открыта 15 мая 1935 г. Арх. Б.С.Виленский, В.А.Ершов.

«Красносельская» – станция достаточно немноголюдная, несмотря на то, что находится на пересечении нескольких транспортных магистралей. Прежде всего это дорога на восток Московской области, которая на разных участках здесь называется по-разному: Краснопрудная улица, затем Русаковская и далее Щёлковское шоссе, а ещё отсюда идёт ответвление в сторону «Бауманской», в Лефортово. Вероятно, сказывается близкое соседство Комсомольской площади с её тремя вокзалами и одноимённых станций метро, которые и принимают на себя основной удар. Поэтому и вместо предполагавшихся двух выходов построили только один, весьма скромный на вид. Задел для второго выхода виден с противоположной стороны платформы. А в дальнейшем, вероятно, вообще отказались от такого частого расположения станций. Она довольно малоизвестна, не избалована вниманием историков, искусствоведов и авторов путеводителей, да ещё и понесла целый ряд утрат в художественном обрамлении.

Наземный вестибюль – дугообразный в плане, украшен портиком с широко расставленными колоннами. А сам фасад проектировался в виде большой буквы «М», символа метрополитена. Изначально он был более застеклённым – дополнительное освещение интерьера шло через продольное окно под козырьком и три больших оконных проёма на задней стороне вестибюля (позднее их замуровали). В центральном проёме при этом предполагалось установить выполненное из цветного стекла методом спайки изображение Москвы в новой планировке по Генплану 1935 года (вероятно, именно на этом месте в 1969 г. установили мозаику на революционную тему «Красный барабанщик», в основе которой – фигура красноармейца в будённовке, бьющего в барабан). Также над входом располагались квадратные часы, впоследствии демонтированные.

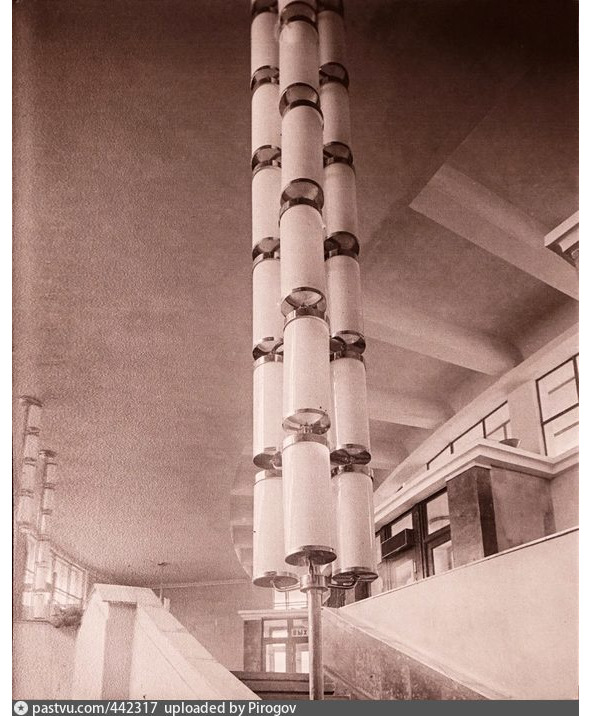

Но самой досадной утратой убранства наземного вестибюля, конечно, стали оригинальные для своего времени световые колонны. Они должны были подсвечивать задуманный витраж. Ещё одна пара таких же колонн была установлена на площадках лестниц для освещения барельефов, которые должны были быть установлены на стенах лестниц. Их изготовление из плана первой очереди метро было перенесено в план второй. Но в итоге ни витража, ни барельефов так и не появилось. А затем были демонтированы и сами колонны, оставшиеся без своего основного предназначения. Они были заменены стоящими на стыках маршей лестниц торшерами с чёрными колоннами и полукруглыми плафонами.

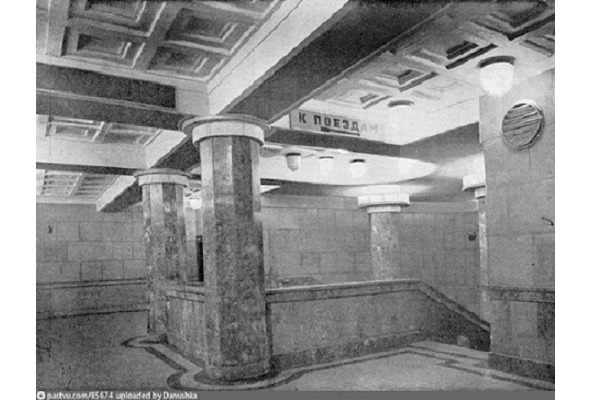

Как и на многих других станциях, от наземного вестибюля к подземному залу спускаются лестницы, переходящие от кассового зала в подходной коридор. Расположение лестниц подчинено дугообразной форме самого вестибюля. Стены лестничных спусков выкрашены в жёлтый цвет, без облицовки. На площадке между лестницами и кассовым залом в 2006 г. была установлена мемориальная доска в честь одной из первостроителей метро Т.В.Фёдоровой. Кассовый зал – формы, отдалённо напоминающей трапецию с закруглёнными углами. В этом же зале четыре десятигранные колонны, облицованные светлым мрамором. Облицовка подходного коридора и кассового зала за время эксплуатации обветшала и была заменена в 2005 году. Изначально пол был покрыт плиткой, создававшей оригинальный мозаичный рисунок, а стены – глазурованной плиткой, как и в кассовом зале. Теперь пол выложен емельяновским и желто-коричневым гранитом месторождения Жельтау, а стены облицованы мрамором Полоцкого месторождения (Урал).

Подходной коридор, общий для потоков на вход и на выход, разделённый по центральной оси, выводит на мостики в задней части подземного вестибюля, наподобие тех, что установлены на станции «Парк культуры». Главное неудобство их расположения в том, что спускаясь с мостика на платформу, пассажиры упираются в заднюю стенку лестницы на выход. Две лестницы подряд загромождают платформу, а кроме того, создают опасность для пассажиров, выходящих на неё в узком месте между мостиком и краем платформы. Неудобство такой конструкции заставило уже на станциях второй очереди делать широкие лестницы непосредственно в торцах зала.

В подземном зале только один ряд колонн, установленных по центральной оси, что мешает обзору интерьера. Десятигранные колонны облицованы жёлтым мраморовидным известняком крымского месторождения Биюк-Янкой. Интересно, что в полотнах облицовки хорошо видны отпечатки ископаемых морских животных – колонии кораллов, раковины моллюсков (головоногие – аммониты и другие) и иглокожих (морских звёзд и ежей). Базы колонн облицованы серым шамординским известняком, а их капители – белым коелгинским мрамором, и выглядят слишком скромно, даже аскетично. По проекту капители должны были служить источником скрытого света. Интересно оформлены путевые стены: в их основе поверх красно-коричневатого цоколя установлена сеть пилястр из серого мрамора, разбивающих на отдельные секции сплошную облицовку из плитки, причём шаг этих секций совпадает с шагом колонн.

Интересно был оформлен потолок подземного зала, от чего, остались, увы, жалкие остатки – ряды очень неглубоких кессонных заглублений разной формы: ряды из пяти круглых кессонов прерываются квадратными. Сейчас это просто заглубления в своде, а изначально это было обрамление системы освещения: в центре кругов были установлены круглые светильники, а в центре квадратных – цилиндрические светильники в два ряда, образующие светящийся квадрат. Места креплений прежних светильников до сих пор заметны по центру каждого кессона. Во второй половине 1940-х годов всё это заменили люстрами-шарами, а уже в 1960-х в ряд между колонн установили люминесцентные лампы.

Пол, изначально асфальтовый, сейчас облицован светло-серым мансуровским гранитом с красными вставками вокруг колонн. Цвет облицовки выбран таким образом, чтобы передать жёлтый, солнечный тон. К сожалению, за многие десятилетия жёлтый тон в облицовке вестибюля стал коричневатым, создав «архивную» архаичность облика.

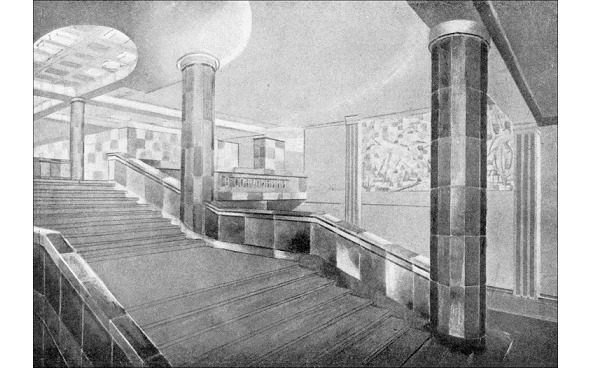

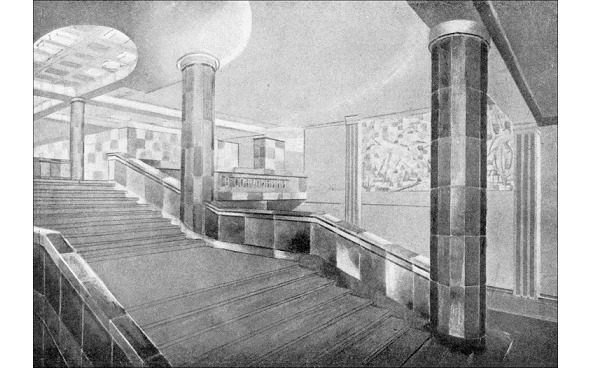

У лестниц, ведущих со станции к выходу, с обеих сторон видны пустые «рамы» из мрамора (напоминающие рамы на станции «Сокол» второй очереди, также вокруг лестниц). В них проектом предусматривалось установить панно из майоликовой плитки, но и оно, как и оформление наземного вестибюля, не было исполнено.

«Красносельская». Наземный вестибюль

«Красносельская». Световые колонны

«Красносельская». Балкон с лестницами

«Красносельская». Проектное решение. Лестницы с несозданными панно на стенах

«Красносельская». Система освещения

«Красносельская». Кассовый зал

«Красносельская». Проектное решение. Лестницы с несозданными панно на стенах

«Красносельская». Центральный зал

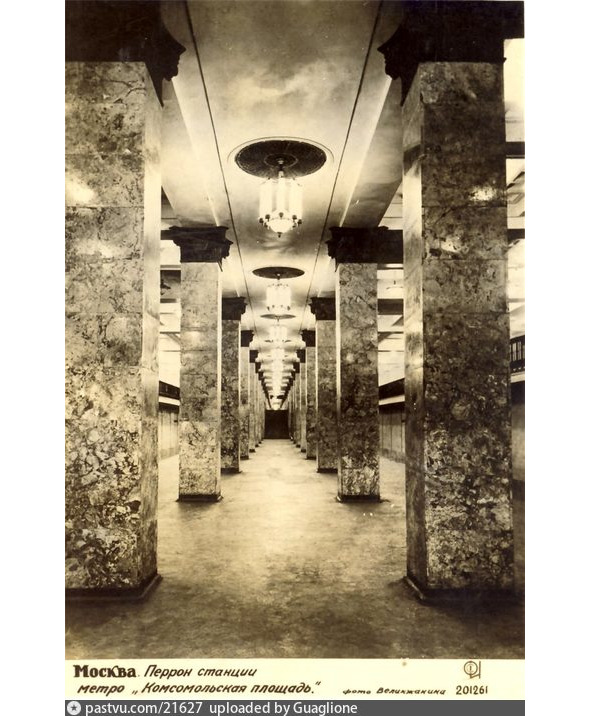

Комсомольская. Открыта 15 мая 1935 г. Арх. Д. Н. Чечулин.

В отличие от соседней «Красносельской» – одна из самых популярных станций. Она запоминается уже балконами над путями, которые вплоть до нашего времени были единственными в метрополитене (потом такая схема была использована на станции «Зябликово»). И неудивительно – станция обслуживает сразу три московских вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский, проходя через одну из «силовых точек» Москвы 1930-х годов, потому и считалась одной из главных на первой очереди. Балконы-галереи и были сделаны как раз для того, чтобы разводить пассажиропотоки, по ещё одному, помимо платформы, ярусу. Выходы на них устроены по лестницам в торцах и по центру платформенного зала.

Своим расположением станция как бы связывает по косой линии все три вокзала. Для этого выход со станции был оборудован через два вестибюля. Один, в хвостовой части платформы встроен в здание Казанского вокзала, в его подвальный ярус, из которого по лестнице сделан выход наружу (авторы – А.М.Рухлядев, будущий автор Северного речного вокзала столицы, и В.Ф.Кринский) (здесь несколько задержались с переоборудованием вокзальных помещений – выход открылся в июле 1936 года). В 1950-е годы шла реконструкция этого комплекса. Его открыли заново 28 января 1959 года. А из головы поезда был построен второй выход – на площадку между Ленинградским и Ярославским вокзалами, там же, где и сейчас стоит современный вестибюль, сейчас, к сожалению, работающий только на выход. Нынешний, помпезный был сооружён в 1952 г. при строительстве Кольцевой линии метро для организации обслуживания обеих станций (как на «Парке культуры»). А изначально на этом месте стоял другой павильон – традиционный для середины 1930-х годов кубический объем с четырьмя колоннами, облицованными мрамором. Он был увенчан простым на вид, но эффектным карнизом с большим выносом. Сам вестибюль должен был стать постаментом для четырёх скульптур – «краснофлотца, красноармейца, рабочего и колхозника», а по бокам от входов предполагалось разместить два барельефа. Из него на платформу вели, как и на других станциях первой очереди, лестницы с чашеобразными торшерами, установленными на перилах. На торцевой (со стороны платформы) стене была установлена фреска «Комсомол – вперёд, к новым победам!», изображающие строительство нового мира на фоне знамени с двумя профилями вождей. Плафон вестибюля в центральной части потолка (работы В.А.Фаворского) изображал авиационный парад, а в квадратах по периметру шли фигуры рабочих и метростроевцев.

В нынешнем аванзале в северном торце станции, куда можно попасть, поднявшись по ступеням, либо с балконов-галерей, на стене установлено майоликовое панно «Проходка шахты», изображающее труд комсомольцев-метростроевцев, одно из четырёх предполагавшихся. Автор панно – художник Е.Е.Лансере для создания эскизов к панно специально спускался в метростроевскую шахту. Изображение в какой-то мере стало преемственным по отношению к несохранившимся деталям оформления старого вестибюля. Овальный кессон в потолке аванзала поддерживают по краям овала колонны, капители которых представляют собой лепной орнамент, включающий перевязанные снопы хлебов, плоды, между ними серпы и молоты, и звезда над ними – традиционная символика из герба СССР, фактически в эстетике послевоенной триумфальной четвёртой очереди, в рамках которой строилась одноименная станция Кольцевой линии. Лепнину окружают полукруглые светильники, а по контуру аванзала в кессонах установлены подвесные шары-люстры.

Сам платформенный зал оформлен двумя рядами массивных четырёхгранных колонн, облицованных розовато-коричневым мрамором Чоргуньского месторождения. В их бронзовых капителях в соответствии с концепцией станции выбита эмблема «КИМ» (Коммунистического интернационала молодёжи). Пол выложен чередующимися полосами сразу нескольких пород камня – темно-серого жежелевского гранита, красного капустинского и лезниковского, коричнево-красного емельяновского гранита и черного лабрадорита. Центральная часть зала, между рядами колонн, освещался первоначально состоящими из связки трубчатых ламп люстрами (потом они были заменены на шары из молочного стекла, такие же, как и в переоборудованном в начале 1950-х гг. выходе к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам). При этом оригинальной формы светильники над боковыми частями платформенного зала сохранились до наших дней, что редкость для метрополитена. Потолок над боковыми частями платформы и над галереями-балконами сохранил сложную систему кессонов, повторяющую схему расписного плафона в несохранившемся северном вестибюле: большой квадрат с подвешенной люстрой в обрамлении маленьких квадратов по периметру. Путевые стены облицованы светло-жёлтой кафельной плиткой, их цоколь – серым шамординским известняком. Стены балконов-галерей украшены розовым газганским и белым коелгинским мрамором, колонны – прохоро-баландинским мрамором. В промежутках колонн на галерее на стенах установлены бра с шарообразными плафонами, первоначально трубчатыми (так же, как и большие светильники на потолке).

По своей концепции станция стала самой нарядной среди станций первой очереди как визитная карточка московского метро, специально демонстрируемая приезжающим на три столичных вокзала гостям города. Позднее эта функция будет отдана одноимённой станции Кольцевой линии. Именно здесь впервые был использован мотив подземного дворца, пышно развившийся в послевоенные годы на станциях четвёртой очереди.

В соответствии с планом «увязки» станции радиальной линии с новопостроенной одноимённой станцией Кольцевой линии, помимо перестройки всей верхней части северного торца станции от аванзала до наземного вестибюля, из южного торца, напротив выхода в Казанский вокзал был построен переход на станцию Кольцевой линии с обустройством промежуточных аванзалов, оформляющих эскалаторный спуск, и подходных к ним коридоров.

Автор проекта отмечен Сталинской премией за 1940 год.

«Комсомольская». Первоначальный вестибюль на фоне Ленинградского вокзала и проектное решение со скульптурами

«Комсомольская». Первоначальная роспись северного аванзала

«Комсомольская». Панно в северном аванзале (1935—1950)

«Комсомольская». Северный аванзал после 1952 г.

«Комсомольская». Проект центрального зала

«Комсомольская». Проект южного аванзала

«Комсомольская». Центральный зал