Полная версия

Предвосхищение. Том 2. Словарь с комментариями

Формы интерпретации

Юнг различает две формы или плоскости интерпретации: субъектный уровень и объектный уровень. На субъектном уровне фигуры и события сна толкуются символически, как отражения душевных факторов и обстоятельств жизни самого рассказчика. Рассматриваемые на этом уровне, фигуры сна представляют тенденции или функции психики рассказчика, а события сна отражают его установку по отношению к самому себе и к собственной психической реальности. Понимаемый таким образом сон указывает на данные внутреннего (интрапсихического) порядка.

Что же касается толкования на объектном уровне, то здесь фигуры сна трактуются не символически, а конкретно. Они представляют установку индивида по отношению к внешним фактам и окружающим людям. Их цель состоит в том, чтобы с полной объективностью показать оборотную сторону вещей, которые разумное око индивида наяву видит только с одной стороны, либо в том, чтобы раскрыть индивиду глаза на то, чего он прежде не замечал.

Предположим, некто видит во сне своего отца – которого он всегда считал благородным и добрым человеком – в виде деспотического, жестокого, эгоистичного и грубого существа. Толкуемое на субъектном уровне, это сновидение означает, что сновидец таит все эти качества в глубинах собственной души, но не сознает их присутствия или не представляет всей степени их реальности. Толкуемое на объектном уровне, оно выявляет истинный характер отца сновидца, – хо чего последний прежде не знал или не умел распознать.

Когда в сновидении появляются близкие сновидцу люди, это следует толковать не только на субъектном уровне (с точки зрения того, как в соответствующих фигурах отражаются отдельные стороны психической субстанции сновидца), но и на объектном уровне. На субъектном уровне мы толкуем сон как репрезентацию субъективных образов, как воплощение или проекцию бессознательных комплексов анализируемого лица. Так, фигура друга мужского пола в сновидении женщины может интерпретироваться как образ мужского элемента в ее собственной психической субстанции. Не будучи распознан ее сознанием, этот элемент скрыт в сфере ее бессознательного и выявляется благодаря проецированию его на постороннего человека. Смысл этой фигуры сна состоит в том, что она обращает внимание пациентки на ее собственный мужской аспект, на качества, о присутствии которых в себе она не знала или, во всяком случае, не хотела знать. Это может иметь исключительно важное значение для женщины, ошибочно считающей себя крайне хрупким, чувствительным, женственным существом – например, для типа суетливой старой девы.

Статья составлена на основании работы Иоланды Якоби «Психологическое учение Карла Густава Юнга».

Вывод. Психоанализ применим в практике предвосхищения.

Анализ

Вт, 11/08/2009 – 16:07 – С.А.Кравченко

Анализ (от др.-греч. ἀνάλυσις «разложение, расчленение») – метод исследования, операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека.

В дополнение к синтезу, метод анализа позволяет получить информацию о структуре объекта исследования.

Анализ может быть следующих видов:

– анализ латентно-структурный,

– анализ морфологический,

– анализ поперечного воздействия,

– анализ причинный,

– анализ системный,

– анализ социальных сетей,

– анализ функциональный в социологии.

Анализ латентно-структурный

Вт, 11/08/2009 – 16:13 – С.А.Кравченко

Анализ латентно-структурный – метод, идея которого основана на предположении, что наблюдаемое поведение есть внешнее проявление некоторой скрытой характеристики, присущей индивидам. Задача метода состоит в том, чтобы изучив наблюдаемое поведение индивидов, вывести эту скрытую характеристику и классифицировать индивидов по сходству ее значений.

Что-то подобное происходит и в психоанализе во время толкования сновидений с целью выявления первопричин неврозов. Что-то подобное может происходить и в прогнозировании, в процессе толкования сценариев и образов измененных состояний сознания, в том числе и сновидений, с целью выявления предвестников будущего.

Анализ морфологический

Пн, 24/08/2009 – 17:25 – С.А.Кравченко

Анализ морфологический. Морфология обращается к исследованию структуры или формы чего-либо. Дробление что-либо на его компоненты или аспекты, позволяет нам систематически думать в свою очередь о каждом из них. Без морфологического анализа, мы можем легко пропустить определенные факторы, когда мы пробуем решить проблему или понять то, что случается в специфической ситуации.

Анализ поперечного воздействия

Изображение пользователя С.А.Кравченко

Анализ поперечного воздействия. Матричный метод идентификации эффектов, которые будущие события могут оказывать друг на друга. Это может быть сделано, при создании матрицы, идентифицируя два набора факторов, перечисляя один набор факторов сверху донизу на левой стороне матрицы, а другой – поперек вершины.

Анализ причинный

Вт, 11/08/2009 – 16:17 – С.А.Кравченко

Анализ причинный – метод моделирования причинных отношений между признаками с помощью системы статистических уравнений. Причинные отношения иногда называют структурными, каузальными и исследуются исходя из трех аспектов: правильности отображения направленности влияния признаков и возможного осуществления двух целей – прогнозирования и объяснения, решаемого для каждого из уравнений системы, описывающей причинные отношения. Указанное операциональное определение причинности отношений не затрагивает сложных философских проблем, связанных с понятием причинности.

Анализ системный

Вт, 11/08/2009 – 16:27 – С.А.Кравченко

Анализ системный – один из этапов разработки программы социологического исследования. Суть его состоит в рассмотрении объекта исследования как системы, т.е. комплекса элементов и связей, образующих во взаимодействии органическое целое, в котором фактическое или предполагаемое изменение одного из элементов ведет к изменению других элементов и всей системы в целом.

Анализ включает в себя также и принцип циклической взаимосвязи генезиса, структуры и функций, принцип гомеостазиса.

Принцип взаимосвязи генезиса, структуры и функций предполагает:

– изучение структуры объекта путем выделения ее элементов, их функций и взаимосвязи; описание и объяснение эволюции системы;

– выяснение того, как данный объект функционирует в системе большей общности.

Принцип гомеостазиса предполагает выяснение механизмов, обеспечивающих устойчивость, динамическое равновесие системы. Элементы и связи объекта могут быть изображены графически, с помощью математических моделей или в форме описания. Часть определенных элементов и связей включается в сферу исследования и образует его предмет.

Системный анализ социального объекта складывается из следующих этапов:

– определение изучаемого объекта как системы;

– определение границ этой системы.

В этом исходном пункте отражаются:

1) особенность системного подхода, начальным моментом которого выступает именно описание системы, а не отдельного элемента;

2) выделение основного системообразующего признака – цели, которой подчиняется ее деятельность, или предпочтительного состояния, к которому она стремится;

3) описание окружения системы, с которой она взаимодействует;

4) определение набора необходимых условий, обеспечивающих нормальное ее функционирование;

5) выделение соответствующих компонентов, посредством которых обеспечиваются нормальные условия функционирования, необходимые для реализации ее основной цели;

6) определение составляющих ее элементов в соответствии с их местом в структуре и функциями, выполняемыми ими по отношению к целому или какому-либо структурному уровню;

7) описание связей, координации, существующих между отдельными элементами системы.

Суть системного подхода заключается в процессе построения особой системной модели объекта. Системный подход применяется для анализа как объектов науки, так и самой науки, в т. ч. теории и процесса ее формирования – научного исследования.

Изображая элементы и связи сценариев и образов измененных состояний сознания графически, где, предполагается, находятся предвестники будущего, мы тем самым делаем первый шаг в системном анализе нашего предмета исследования.

Анализ социальных сетей

Вт, 11/08/2009 – 16:35 – С.А.Кравченко

Анализ социальных сетей – методология и методы исследования связей между социальными акторами. Предметом анализа социальных сетей является структура – повторяющиеся, регулярные паттерны отношений. Математический аппарат анализа социальных сетей позволяет исследовать реляционные данные, свойства связей и отношений, хотя атрибутивные данные также могут быть включены в анализ. Другой важной особенностью является возможность одновременно использовать в анализе данные разного уровня: особенности акторов, подгрупп акторов, позиций и целой сети. С самого начала анализ социальных сетей был междисциплинарным мероприятием и объединял усилия психологов, социологов, специалистов по коммуникациям, антропологов, математиков и статистиков

Метод только констатируется многообразие связей и позиций внутри них.

Анализ функциональный в социологии

Вт, 11/08/2009 – 16:39 – С.А.Кравченко

Анализ функциональный в социологии. Р. Мертон выделил три основных постулата анализа функционального:

1) постулат функционального единства общества (согласованность единства всех его частей),

2) постулат универсального функционализма (все общественные явления функциональны),

3) постулат необходимости.

Другими словами, можно предположить, что феномен предвидения будущего является частью функционального единства общества и его необходимым элементом во все времена и эпохи.

Аналитическая психология

Вт, 11/08/2009 – 16:47 – С.А.Кравченко

Портреты К. Г. Юнга

Аналитическая психология – направление неофрейдизма, основателем которого является швейцарский психолог К. Г. Юнг. Данная психология основана на понятии коллективного бессознательного, в котором нашли отражение данные антропологии, этнографии, истории культуры и религии, проанализированные Юнгом в аспекте биологической эволюции и культурно—исторического развития, и которое проявляется в психике индивида. В качестве единицы анализа психики Юнг предложил понятие архетипа как врожденного образца поведения, соответствующего различным пластам психики человека: животного, общечеловеческого, родового, семейного и индивидуального.

Энергетика архетипа обусловлена тем, что он является проявлением либидо. Кроме понятия коллективного бессознательного Юнг дал описание экстравертированной (направленной преимущественно на внешний мир) и интровертированной (направленной на внутренний, субъективный мир) установок.

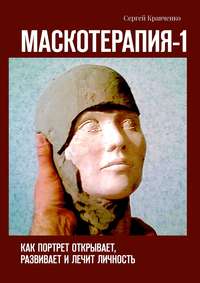

Пласты психики человека: животный, общечеловеческий, родовой, семейный и индивидуальный я открыл для себя во время работы с портретами в методе Г.М.Назлояна (маскотерапия), где портрет развивается именно в этой последовательности. На каждом из этих пластов психики могут быть причины психопатологии личности. Маскотерапия проводит клиента по этим пластам, совершенствуя отношения личности с ними.

Антиципация

Вт, 11/08/2009 – 17:16 – С.А.Кравченко

Антиципация (лат. anticipatio, от anticipo – предвосхищаю), предвосхищение, заранее составленное представление о чём-либо, представление о результате того или иного процесса, возникающее до его реального достижения и служащее средством обратной связи при построении действия; в другом смысле – преждевременное наступление какого-либо явления, события, действия и т. п. Например, в медицине – появление признаков болезни ранее, чем это обычно происходит. Анатомо-физиологическим коррелятом явления антиципации является акцептор действия (П. К. Анохин), а электрофизиологическим – волна ожидания (Е—волна) Г. Уолтера, представляющее собой медленное негативное колебание преимущественно в лобно—центральных отделах коры, связанное с настройкой на появление стимула.

Антиципация (в психологии и философии). Понятию антиципации как способности в той или иной форме предвосхищать события наиболее соответствует употребление этого понятия в психологии, где оно было введено немецким учёным В. Вундтом. Психологи различают два смысла антиципации:

1) ожидание организмом определённой ситуации, проявляющееся в некоторой позе или движении;

2) представление человеком результатов своего действия ещё до его осуществления (отсюда определение цели как антиципированного предмета).

В философии идея антиципации встречается уже у стоиков и эпикурейцев, говоривших о пролепсисе – общем понятии, которое появляется в сознании ещё до восприятия конкретных единичных вещей непосредственно из логоса.

Против антиципации резко выступал Ф. Бэкон, исходивший из принципа, согласно которому природу следует не предвосхищать, а познавать.

Кант понимал под антиципацией априорное познание предметов восприятия ещё до самих восприятий.

Следует также упомянуть работу К. Поппера ««Наука как предвосхищение и проникновение в мир нового опыта», где он ставит тему предвосхищения в центр внимания, и отождествляет процесс предвосхищения с наукой.

В логике под антиципацией понимается временное принятие в качестве доказанной посылки, которую предполагается обосновать позднее.

В настоящем тексте «антиципация» определяется через «предвосхищение». Следует заметить, что мы понимаем понятие предвосхищения гораздо шире, нежели простое «заранее составленное представление о чём-либо».

К месту будет сказано, понятие предвосхищения можно определить так: представление о результате того или иного процесса, возникающее до его реального достижения и служащее средством обратной связи при построении действия, и ряд действий, вызванных этим представлением о будущем, совершаемых с целью влияния на предполагаемое будущее.

Антропный принцип

Вт, 11/08/2009 – 17:27 – С.А.Кравченко

Антропный принцип (АП) – это удивительная приспособленность Вселенной к существованию в ней человека. Во Вселенной существует точная подгонка фундаментальных физических констант, и даже малые отклонения от стандартных физических значений привели бы к такому изменению свойств Вселенной, что возникновение в ней человека стало бы невозможно. АП – одна из наиболее острых и спорных проблем современного миропредставления. Область его применения – роль и место разумной жизни во Вселенной, а более конкретно – человека.

Комментарии

Пн, 24/05/2010 – 07:20 – О.К.Зубинская

Еще более удивительным представляется событийная связь между Человеком и Вселенной. Человек, оказывается – это голографическая копия Вселенной. Нет ничего во Вселенной, чего не было бы в Человек и наоборот.

Чт, 27/05/2010 – 11:21 – С.А.Кравченко

А предвидение не дает ли нам материал усомниться в том, что во Вселенной есть все, что есть в человеке? Если человек способен предвидеть то, чего еще нет, то можно предположить, что в человеческом сознании может быть что-то такое, чего еще нет во Вселенной материальной. Здесь мы выходим на тему глобального сознания, где зарождаются будущие события и где наше сознание что-то может осознавать.

Чт, 27/05/2010 – 23:34 – О.К.Зубинская

Не усомниться, а убедиться в том, что во Вселенной уже есть все, что может произойти. Неизменны законы, циклы, ритмы, которые и в человеке отражены, как в капле Вселенной. Здесь мы подходим не только к осознанию себя-любимого, но и к теме бесконечного Времени, бесконечной и вечной Вселенной, к теме Бога-Вселенной, дающему мне, божьей твари, почувствовать Бога не только во вне меня, но и как частицу его во мне. Это Высшее Вечное-Бог-Вселенная, вечное Время дает возможность, познать и понять (в свое время), то, что меня в данный мне момент жизни притягивает и волнует. А уж как это дает мне Бог: с помощью ИСС или молитв или данными мне в распоряжение техническими средствами, это «как Бог даст».

Пт, 28/05/2010 – 22:35 – С.А.Кравченко

Мы созданы по образу Его и подобию. Потому нам предначертано творить. На настоящем портале мы собрались обменяться опытом предвосхищения с целью взаимного обогащения знаниями. Возможно настоящий портал даст кому-нибудь из нас пищу и для творчества.

Сб, 29/05/2010 – 20:16 – В.Б.Лунюшкин

Мы -???

«Мы созданы по образу Его и подобию». Здесь самое сложное «Мы». «Познать себя, значит познать Бога».

Сб, 29/05/2010 – 21:48 – О.К.Зубинская

Чтобы иметь силы, знания и возможности для творчества в области предвосхищения, надо, по моему, освоить азы предвидения. Это, как и в любом деле. Сначала нужна школа, если человек не является личностью, равной пророкам типа Иисуса, Мессинга, Кейси, Ванги, Авеля. Я не отношусь к таким феноменальным людям, думаю, что и сейчас на форуме я общаюсь с такими же, как и я, людьми. Я все время стараюсь подвигнуть коллег опуститься на уровень школы: т.е. не предвосхищения, а предвидения. Мне это более понятно, думаю, и всем это проще. На вопрос сайта «имеете ли опыт предвосхищения», нет ни одной ремарки. Предчувствие – это есть и было у всех и всегда, но, думаю, Сергей Антонович не это относит к «предвосхищению». Недаром в словаре он связал этот термин со словом «исихазм». Технологию «предвидения» я описала в книге «Неслучайность рождения, жизни и смерти человека». Я сама-то проверила и уверена в истинности того, что стоит под заголовком книги, но что-то никто из участников сайта так и не откликнулся на мое предложение проверить это на себе. Там ведь много говорится и о смерти. Предчувствие этого могут иметь не только «чистые душой» люди.

Пн, 31/05/2010 – 14:44 – С.А.Кравченко

В словаре нашего портала я в свое время попытался дать определение понятия предвосхищение.

Предвосхищение – представление о результате того или иного процесса или события, возникающее до его реального свершения, и служащее причиной при построении действия; действие, вызванное представлением о будущем, и совершаемое с целью влияния на это предполагаемое будущее.

Понятие оказалось непростым. Оно имеет и другие определения.

Предвидение является более узким понятием и может служить частью процесса предвосхищения.

Предвидение является формой опережающего отражения действительности, представленной благодаря интуиции в сознании предрасположенной и готовой к подобному восприятию личности в виде визуального, звукового или иного образа, и направленной на постижение явлений, которые отсутствуют или не известны в настоящий момент, но могут возникнуть или быть изучены и открыты в будущем.

В предвидении волевые процессы человека могут и не участвовать, так как оно происходит иногда непроизвольно. Просто пришло видение будущего, и все! Что же касается предвосхищения, то здесь задействованы волевые процессы, и человек всегда стоит перед нравственным выбором – что делать с теми знаниями о будущем, которые стали ему известны. Настоящая проблема вынуждает нас разрабатывать этику процесса предвосхищения, которая представлена на странице «Этика предвосхищения».

Пн, 31/05/2010 – 19:50 – О.К.Зубинская

Сергею Антоновичу

Степень подчиненности понятий «предвидение» и «предвосхищение» – пока в рамках нашего сайта – вопрос дискуссии. Я, говоря о своей приверженности к приоритету предвидения перед предвосхищением (в моем представлении), имею в виду определение, данное в энциклопедическом справочнике «предвидение научное» и «прогнозирование», а также гипотезу Н.А.Козырева, в реальности которой я убедилась (о чем и написано в моей книге) «…все, что должно произойти, уже существует…". Это я хочу показать с помощью экспертной оценки участников нашего сайта. Об этом я говорила в первых своих ремарках на сайте. Что до определений – это уже по фактам может быть выполнено, как совместная работа. Пока у нас нет общего понимания и, мне кажется, пока это не столь важно. «Этику» предвосхищения, на которую Вы указываете, я прочитала только раз, обязуюсь вникнуть получше, чтобы сблизить наши точки зрения.

Вс, 30/05/2010 – 10:34 – В.Б.Лунюшкин

Уважаемая Ольга Кирилловна, Вы очень правы – предвидение первично.

А предвосхищение здесь, в сообществе, мне изначально претило – оно невозможно, по моим ощущениям, без «посредников» в высших сферах. Вы не читали мои попытки от весны 2005 г. на форуме сайта Лотос «Видение будущего (спонтанные опыты)? http://ariom.ru/forum/t1536.html.? – Они были вызваны, кстати, ожиданием своей смерти, сон о которой я увидел вскоре после дня рождения в 50 лет. Во сне я видел себя в коме, и уже там успел только узнать, что это будет ровно через 2,5года. Если бы не было десятков «вещих снов» и прочих опытов, я бы это серьёзно не воспринял. А тут «напоследок» за 2 недели до «срока» задумался что-то о всех своих феноменах и решился в Интернете их опубликовать. И как-то же выкарабкался.

Вот на такую ремарку вызвали Вы меня, можно продолжить. Теперь мне будет 58, и я с тех пор не хочу ничего предвидеть и предвосхищать. Но иногда приходится. (Расписался я что-то здесь, и вообще. Жить хочется просто, и также уйти).

С уважением, Вячеслав Лунюшкин (Семён Зудов)

Пн, 31/05/2010 – 20:00 – О.К.Зубинская

Владиславу Бронислвовичу

Благодарю еще раз за понимание. Чтобы продолжить совместную работу, скачайте, пожалуйста, мою книжку из Электронной библиотеки сайта Института исследования времени www.chronos.msu.ru. Там есть мой Эл. адрес и телефоны. Пока я с 1 июня несколько дней буду в Москве, потом мы обсудим, дальнейшие действия.

Апперцепция

Вт, 11/08/2009 – 17:37 – С.А.Кравченко

Апперцепция [от латин. ad – при и perceptio – восприятие] – 1) в психологии – зависимость восприятия от прошлого опыта, от запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека, а также от психического состояния человека в момент восприятия; 2) в идеалистической философии Лейбница (1646—1716), введшего этот термин, – осознанное восприятие, в отличие от бессознательных перцепций; 3) трансцендентальная апперцепция в философии Канта – изначальное единство сознания познающего субъекта, которое якобы обусловливает единство опыта.

Определение Лейбница нам более всего подходит, так как он отделяет осознанное восприятие от бессознательных перцепций. К этому следует добавить еще и восприятие во время переживания бессознательного в измененных состояниях сознания (ИСС). Этому вопросу следует уделить особое внимание, так как именно ИСС дают нам пищу для интуитивного предвидения будущего, и именно в них мы ищем предвестники будущего.

Вместе с этим вопрос о том, кто именно воспринимает, кто наблюдает события в ИСС, еще никто и не ставил. Человек, переживший ИСС, и вынесший из них память о предвестниках будущего, не может с уверенностью утверждать, что события будущего наблюдал именно он. Кто был наблюдателем в пережитом будущем? Настоящая тема значительно пересекается с темой наблюдателя, которую С.А.Кравченко начал разрабатывать на своем персональном сайте http://skravchenko.ru.

Априори

Вт, 11/08/2009 – 17:39 – С.А.Кравченко

Априори (от лат. a priori, буквально – из предшествующего), знание, предшествующее опыту и независимое от него. Термин «априори» введён средневековыми схоластами, которые делали акцент на том, что некоторые знания предшествуют опыту; позднее, особенно после Лейбница, в априорном знании на первый план выдвигали его независимость от опыта, его чисто умозрительное, понятийное происхождение.

Согласно Декарту и Лейбницу, самое глубокое знание достигается вне опыта, путём непосредственного усмотрения истины – путём интеллектуальной интуиции, составляющей одну из главных «способностей души».

В системе Канта априорное знание рассматривалось как условие необходимости и всеобщности опытного знания. При этом для Канта априорным является не само знание, а форма, посредством которой оно получается; поэтому оно имеет смысл лишь в пределах опыта. Однако априоризм Канта фактически разорвал два вида познания – априорное и апостериорное и потому не дал удовлетворительного решения проблемы источника и форм мышления.

В последующем развитии философии априоризм был подвергнут критике, причём критика осуществлялась в различных, даже противоположных направлениях, в зависимости от того, какой школой она проводилась.