Полная версия

Концепция начальной грамотности ХХI века. Сборник научно-методических трудов

До сих пор обучение начальной грамоте продолжает вызывать огромные трудности у многих школьников. Как установлено учеными, специалистами по психологии и физиологии речи, гармоничное распределение времени на обучение как русскому языку, так и другим предметам поможет поднять общее развитие учеников и тем самым лучше овладеть начальной грамотой.

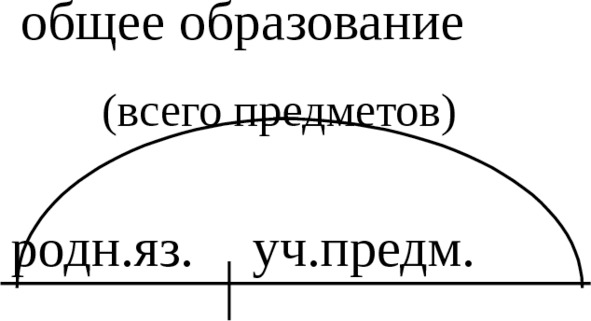

Учитывая взаимодействие психофизиологических механизмов речи, а также считая родной язык специальным образованием (В. С. по Ледневу), можно предположить, что учебные часы в начальной школе, должны быть распределены в пропорции «золотой целостности» – общее образование /уч. предм.: уч. предм./родн. яз.= число «Фи»

Схема 6. Распределение учебных часов

В каком соотношении находятся объемы занятий по родному языку (овладение начальной грамотностью) и другим учебным предметам для успешного обучения? Если эта пропорция приближается к пределу=1,6, то можно ожидать положительный результат. Если этот предел превышается или значительно меньше, то результат будет ниже.

Анализ учебных программ позволяет выявить и оценить это в цифрах.

Программа начальной школы в 1999 году имела 22 часа (по пятидневной неделе) и 2 часа по выбору. На родной язык отводилось 9 часов. Составляем пропорцию.

22/13:13/9= 0,8. Это в два раза меньше числа «Фи». Допустим, увеличили на один час количество часов родного языка, тогда получаем: 22/12:12/10=1,5. Такой вариант больше подходит для уравновешивания оптимальной нагрузки занятий по родному языку и другим учебным предметам.

Можно привести много других вариантов распределения объемов занятий, которые исторически уже были использованы:

1909 год: 24/14:14/10= 1,2 1943/44 год: 24/10:10/14=3,4

1914 год: 22/13:13/9= 0,8 1949 год: 25/10:10/15=3,7

1916 год: 26/19:19/7=0,5 1954 год: 24/11:11/13=3,5

1923 год: 29/22:22/7=0,4 1954/55 год: 24/9:9/15=4,3

1933 год: 20/10:10/10=2

Современные программы (возможные варианты):

по пятидневной неделе:

22/13:13/9= 0,8; 22/12:12/10=1,52; 22/10:10/12=2,7;

по шестидневной неделе:

25/16:16/9=0,9; 25/10:10/15=3,7; 25/14:14/11=1,4

25/13,5:13,5/11,5= 1,58; 25/13:13/12=1,9;

программа Л. Занкова: 24/14:14/10= 1,2.

В программе Л. Занкова придается большое значение развитию речи, предъявляются высокие требования, поэтому можно на родной язык добавить еще два часа без ущерба общему образованию.

Из приведенного анализа можно видеть, что почти за сто лет существования программ по начальному обучению ни разу пропорция объемов занятий не приближалась к «золотой целостности». В основном результаты или значительно снижены (0,8; 0,5; 0,4) или слишком завышены (3,5; 3,7; 4,3).

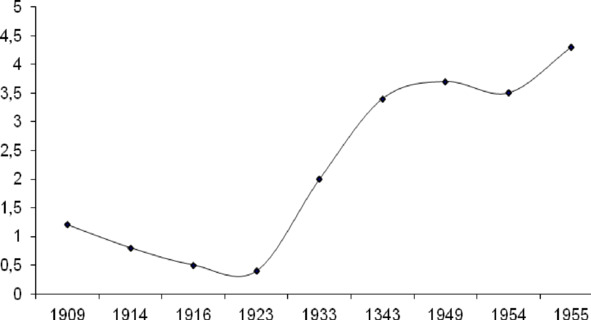

Можно построить график динамики приведенных опытных вычислений распределения объемов занятий. Отметим по вертикали численные значения возможных результатов вычислений, а по горизонтали – годы распределения по учебным программам.

Рис. 2.

На графике особенно заметен резкий скачок в 1933 году, после которого имело место повышение кривой вверх. Этот перепад связан со следующими обстоятельствами. С 1922 по 1932 год действовали комплексные программы ГУСА, после их критики и перехода на предметное обучение возникло стремление исправить «недостатки» обучения. Это было сделано за счет увеличения количества часов на русский язык.

Возможные варианты современного педагогического проектирования обучения:

по шестидневной неделе из 25 часов – 11,5 часа отвести на родной язык (=1,58) или по пятидневной неделе из 22 часов 10 часов родного языка (=1,52).

В практике современной школы можно привести пример использования такого распределения часов в Кировской экономической гимназии, в которой в течение трех лет распределение объемов занятий производится именно в такой пропорции: из 22 всех учебных часов – 10 часов отводится родному языку. Высокие результаты обучения в Кировской гимназии имени Султана Баймагамбетова представлены в сборнике «Школа высокой обучаемости» (5).

В настоящее время в некоторых негосударственных школах по просьбе родителей детям предлагается расширенная программа – с увеличением количества часов в начальной школе до 30 часов в неделю (при шестидневном обучении, дополнительном питании и прогулке). При этом программу дополняют, как правило, иностранными языками, информатикой и другими предметами общеобразовательного цикла. На родной язык выделяется не более 10 часов в неделю. Применяя пропорцию «золотой целостности», можно выяснить соотношение трех компонентов образовательных программ относительно родного языка: 30:20/20:10=0,75. При таком общем количестве изучаемых предметов на родной язык должно отводиться занятий значительно больше. В приведенном примере это количество должно составлять 14 уроков в неделю (к обучению родному языку можно отнести занятия в кружках, связанных с литературным творчеством, театрализацией, выразительным чтением, развитием мелкой моторики)

Таким образом, анализ распределения объема занятий, отводившихся на обучение начальной грамотности, показал, что в настоящее время существуют возможности для дальнейшего совершенствования учебных планов, позволяющие более полно осуществить задачу продуктивности общего образования и развития ученика.

Литература

– Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – М., 1991. – 223 с.

– Ананьев Б. Г. Развитие детей в процессе начального обучения. // Проблемы обучения и воспитания в начальной школе. – М., 1960. – 82 с.

– Ананьев Б. Г. Пути повышения эффективности учебно-воспитательной работы в первом классе // Начальная школа. 1953. – №9. – С. 14 – 23.

– Кольцова М. М., Рузина М. С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. 1998. – 133 с.

– Школа высокой обучаемости. Материалы по образованиеведению. – СПб. – Кировск, 2002. – 112 с.

Влияет ли количество занятий родным языком на качество? // Личность и культура. – 2015. – №4. – С. 43—46.Теоретические основы квалиметрической диагностики индивидуальной обучаемости и практическое применение

(в сокращении)

Проблема общей способности к учению приобретает все больший вес среди психологов и педагогов. Основы ее изучения были заложены еще Л. С. Выготским, который указывал, что огромное значение для становления детской индивидуальности имеет умственная активность самого ребенка, единство аффекта и интеллекта в его развитии. В работах С. Л. Рубинштейна эти идеи получили дальнейшую разработку. Он считал, что в развитии способностей у ребенка существенным этапом является формирование у него способности к учению. По его мнению, эта способность не только проявляется, но и формируется в процессе обучения.

Продолжая исследования в данном направлении, Н. А. Менчинская ввела в психологию термин «обучаемость», который определяется ею как интегративное свойство личности, обусловливающее темп и качество усвоения знаний, формирование умений и навыков, темп психического развития. Углубленный анализ понятия «общая обучаемость» дан в работах З. И. Калмыковой. Она пишет, что общая обучаемость – это совокупность интеллектуальных свойств человека, от которых при наличии и относительном равенстве других необходимых условий зависит продуктивность учебной деятельности. В исследованиях В. С. Мухиной (1981) высказывается мысль о том, что продуктивная деятельность детей не только выражает определенные результаты их психического развития, но и сама обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей. (В. С. Мухина)

Обучаемость учащихся – это способность (пригодность) школьников к учению и возможность достижения ими запроектированных результатов в установленное время (по Подласому, выд. – Е. Плюсниной.).

Обучаемость отражает индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения. (По 3.И. Калмыковой).

В основе обучаемости лежит уровень развития познавательных процессов (восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания, речи), мотивационно-волевой и эмоциональной сфер личности, а также развитие производных от них компонентов учебной деятельности (уяснение содержания учебного материала из прямых и косвенных объяснений и овладение материалом до степени активного применения). Обучаемость определяется не только уровнем развития активного познания (тем, что субъект может познать и усвоить самостоятельно), но и уровнем «рецептивного» познания, т.е. тем, что субъект может познать и усвоить с помощью другого человека, владеющего соответствующими знаниями и умениями.

Значительный вклад в развитие теории общей обучаемости и заложивших основу концепции учебной деятельности в отечественной психологии с учетом возрастной логики психического развития ребенка внесли: Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, З. И. Калмыкова, Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, У. В. Ульенкова, Д. Б. Эльконин.

Вопросы диагностики обучаемости изучались также Бондаревской Р.С, Богдановой Т. Г., Дружининым В. Н., Жуйковым С. Ф., Ивановой Е. К., Корниловой Т. В., Смирновой Е. О., Третьяковым П. И., Ясюковой Л. А..

Смирновой Е. О. обсуждается серьезная проблема: должна ли диагностика в сфере образования превращаться в средство тотального контроля, диктовать цели работы педагогов и управленцев, иначе говоря, становиться самоцелью.

Полностью соглашаясь с автором можно утверждать, что предметом диагностики должно быть изучение не отдельных психических процессов, а наиболее фундаментальные образования, определяющие ход естественного, целостного развития ребенка и имеющие прогностическое значение, а также служить средством психолого-педагогической помощи учителям, детям и их родителям.

Подчеркнем, что обучаемость как интегральное (обобщенное) психическое свойство индивида, выражается в большей или меньшей скорости усвоения (переработки) новых знаний, умений и навыков. Высокая обучаемость, имеет не только общие психофизиологические предпосылки (мощная и разветвленная сеть ассоциативных нейронов коры головного мозга), обуславливающие более или менее высокую пластичность и приспособляемость индивидов, но также зависит и от специального опыта учебной деятельности и уровня сформированности учебной деятельности как таковой.

Для подтверждения высказанной мысли воспользуемся цитатой: «Мозг обладает нейропластичностью. Нейронная атрофия, вызванная повреждением или органическим недостатком, может быть замещена работой других нейронов, которые выучили функцию неработающих нейронов и восполнили пробел. Это происходит в результате тренировки и роста дендритов других нейронов в смежной области коры. Появляются не только новые пути в коре, но также происходит перемоделировка нейронной сети. Пластичность церебральной нейронной структуры является важным фактором как для лечения, так и для усвоения нового в любом возрасте» [6]

Под индивидуальной обучаемостью будем понимать знание об особенностях получения, переработки и интерпретации информации учеником в процессе организованного обучения.

Квалиметрия8 обучаемости входит в систему управления и самоуправления процессом образования и обучения личности.

Цели педагогической диагностики состоят в изучении и измерении обучаемости школьников, которые позволяют оценивать результативность и качество обучения, с одной стороны, а с другой – прогнозировать успешность обучения на последующих этапах.

Что дает эта диагностика учителю?

Она интересна, прежде всего, тем, что учитель, получая индивидуальные протоколы тестирования на каждого ученика, имеет возможность проанализировать результаты обучения по многим показателям.

В течение ряда лет группой Санкт-Петербургских ученых разрабатывалась диагностика обучаемости школьников [1, 2].

Несколько слов о самой диагностике. Последняя ее версия названа «квалиметрическая диагностика индивидуальной обучаемости» (ДИО). В ее основу положено измерение таких важных общих учебных умений как письмо, чтение и внимание.

Квалиметрическая диагностика индивидуальной обучаемости – это технология выявления индивидуальных особенностей обучения учащихся посредством совокупности методов количественно-качественной оценки речевой деятельности для прогнозирования возможных отклонений и предотвращения нарушений процесса естественного развития человека.

Регулярное проведение квалиметрической диагностики индивидуальной обучаемости подтверждает выдвинутый ранее учеными принцип «принцип коррекционности». М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Т. Козлова, Г. П. Логинова и С. Я. Рубинштейн отмечают, что любая патопсихологическая методика при ее применении не только диагностирует (выявляет), но и формирует психологическую реальность. Происходит обучение испытуемого в пределах исследуемого круга явлений. Ежегодно проводя измерение речемыслительной деятельности, родители и учителя и сам ученик, видя результат измерений, настраиваются на другой более высокий результат, а в тех случаях, когда достигнуты положительные результаты по отдельным параметрам, родители и ученики испытывают положительные эмоции, что способствует повышению мотивации и интереса к учебе. Повышение обучаемости может происходить с помощью изменения приемов обучения, а также с помощью повышения мотивации к учению.

С помощь данной диагностики было обработано более 1500 детских работ разного возраста (от 7 до 12 лет) с 2005 по 2007 г. Во всех случаях проводилось сопоставление данных с оценкой успешности, поставленной учителем. В 90—95% случаев наблюдалось соответствие прогнозирования, при этом диагностика отвечала на вопрос, какие пробелы в обучении ученик имеет и над чем надо усилить работу.

Достаточно высокий процент положительной динамики подтверждает необходимость проведения такого исследования в начальной школе и использования квалиметрических технологий при формировании навыков перцептивно-смысловой обработки текстов.

Диагностика помогает своевременно увидеть, правильно ли осуществляется процесс обучения чтению. Иногда у детей может закрепляться неправильный способ чтения – «механическое» чтение, при котором не происходит понимания (см. табл.2)

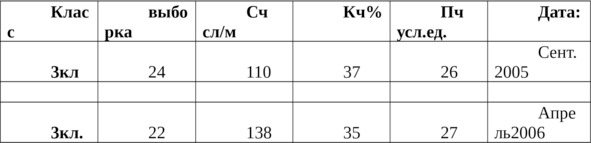

Табл.2.Сравнительный анализ данных по чтению в 2005—2006гг

Сравнение показывает, что скорость чтения значительно увеличилась, а качество чтения уменьшилось, наблюдается явная тенденция обучения «механическому чтению». В этом случае продуктивность чтения происходит в основном за счет увеличения скорости, а не качественного усвоения информации.

Литература

1. Галицкий А. С. Диагностика обучаемости рациональному чтению: Автореф. дисс…. канд. пед. н. – СПб.,1993.

2. Засорина Л. Н., Плюснина Е. М. Педагогическая диагностика как мониторинг качества образования // Начальная школа. – 1999. – №1. – С. 74—79.

3. Плюснина Е. М. Контрольная в голову, а бес в ребро… Или что делать с ЕГЭ? (прил. Парадоксы шкалирования) /Ж. Личность и культура, 2009. №1. – С.56.

4. Плюснина Е. М., Мичурина С. В. Взаимосвязь семьи и школы в повышении индивидуальной обучаемости ребенка. Материалы Третьей Интернет-конференции «Психология и семья» Секция. Развитие личности ребенка в семье. БГПУ кафедра психологии

5. Плюснина Е. М., Плюснина Н. В. Особенности обучения осмысленному чтению детей с нарушением речи. // Чтение детей и взрослых в меняющемся мире. Сб. статей и учебно-метод. материалов к международной конференции. – СПб.: СПбАППО, 2007. – С. 72—73.

6. Сланевская Н. М. Врожденное моральное мышление //Журнал «Личность и культура» – 2008. – №3. – С.39

7. Субетто А. И. Квалитология образования. – СПб., М., 2000.

Теоретические основы квалиметрической диагностики индивидуальной обучаемости и практическое применение / Интернет-конференция «Модернизация в России: национальное образование как фактор инновационного пути развития России в XXI веке» (16 марта 2013 г.), сайт www.poisk2020.orgРазвитие индивидуального стереотипа речевой деятельности

Речевая деятельность – это очень ёмкое понятие. Часто употребляется термин речемыслительная деятельность и утверждается, что это не одно и то же. Хотя, как может существовать речевая деятельность без мыслительной? Л.С.Выготский речь и мышление не разделял, он считал их единицами сознания.

В настоящее время в теории языка и речи разграничиваются три аспекта единого языкового процесса: языка – речи – речевой деятельности.

Линвистика конца ХIХ – начала ХХ века рассматривала язык как единую систему. И до сих пор четкого разграничения понятий языка и речи нет ни в русистике, ни в педагогике и методике обучения родному языку.

В начале XX века еще не было достигнуто научного признания однозначного определения понятия «речь». Понятие речи и языка недостаточно разграничены в обыденном сознании и часто употребляются как синонимы: «язык или речь составляют исключительную принадлежность рода человеческого».

В энциклопедических словарях начала ХХ века нет самостоятельного определения речи, зато отмечено, что для «психолога язык представляет систематизированный, упорядоченный сборник представлений…»

В начале ХХ века пришла в Россию структурная лингвистика. Яркими ее представителями являются Ф. де Соссюр, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов, Е. Н. Трубецкой. Именно в их трудах происходит разграничение языка, речи и речевой деятельности применительно к русскому языку.

В дальнейшем эти вопросы раскрываются в работах психологов, филологов, методистов Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Н. И. Жинкина, А. Я. Лурии, Л. П. Федоренко, Л. Н. Засориной.

Н. И. Жинкин рассматривает речевую деятельность как поток речи, пространственно временной континуум говорений, образованный пересечением и взаимоналожением полей речевой активности говорящих индивидов, а речь – как один из видов деятельности. Речь для него – это реализуемая потребность субъекта.

А. А. Леонтьев речевую деятельность представляет системой действий, входящих в какую-либо деятельность – теоретическую, интеллектуальную или частно-практическую. В узком смысле речевую деятельность он расматривает как один из видов деятельности вообще.

Другое определение-описание речевой деятельности дает Л. Н. Засорина. «Речевая деятельность реально существует в психофизиологических процессах, погруженных преимущественно в подсознательную сферу деятельности мозга». Речевую деятельность необходимо представлять в четырех модальностях: в устной речи – говорение и слушание, в письменной – писание и чтение. Все эти виды речевой деятельности взаимодействуют друг с другом по определенным законам, и у каждого человека образуют единый стереотип речевой деятельности. При этом установлена такая закономерность: письменная передача словесной информации протекает в три раза медленнее говорения, а зрительное восприятие текста при чтении «про себя» в три раза превосходит темп устной речи.

Таким образом в 1986 году возник термин единый стереотип речевой деятельности, который характеризовался трехкратным возрастанием темповых характеристик от письма, говорения до чтения молча (20 слов\мин, 60 слов\мин, 180 слов\мин).

В дальнейшем при изучении темповых характеристик учителей автором статьи была внесена поправка и единый стереотип речевой деятельности стал называться индивидуальным стереотипом речевой деятельности (ИСРД). Возрастание темповых характеристик сохраняется, но четкого трехкратного возрастания нет. Важным дополнением в описание ИСРД автором вносится смысловая компонента.

О важности смысловой компоненты.

В одном из тестов по русскому языку и культуре речи, [2] на вопрос о том, какие функции выполняет язык, студенты должны были вычеркнуть несуществующую функцию. Этой функцией оказалась ценностно-ориентирующая.

Это заставило задуматься, неужели язык такой функцией не обладает? А дальше рассуждение привело к следующему ответу. Это зависит от того, какое определение языка мы выберем.

Если мы язык будем рассматривать как естественно возникающую в человеческом обществе и развивающуюся систему облеченных в звуковую форму знаковых единиц, то есть рассматривать абстрактную форму звуковых и знаковых единиц, то, конечно, ни о какой ценностно-ориентирующей функции языка не может быть и речи, точно так же, как и о других функциях, потому что функции языка выполняет речь: и коммуникативную, и познавательную, и волюнтативную; а в речи не может не быть не задействована и ценностно-ориентирующая функция. Но это по логике здравого смысла. А в абстрактных, научных рассуждениях «с водой выплескивают и ребенка»: ценностно-ориентирующая функция исчезает. Это отчасти происходит потому, что смешиваются понятия языка, речи и речевой деятельности.

В работе Л. М. Васильева, хотя и нет четкого разграничения языка, речи и речевой деятельности, но делается важный вывод о появлении смыслового содержания в процессе чтения текста. Это является главной составляющей речевой деятельности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Чему и как учить на ликпункте. // Руководителям занятий. 1922, №1. С. 1.

2

Хрестоматия по методике русского языка: Преподавание орфографии и пунктуации в общеобразоват. учеб. заведениях: Пособие для учителя /Авт.-сост. В. Ф. Иванова, Б. И. Осипов. – М., 1995.– 352 с.

3

Грамотность в России. – М., 1922. – 55 с.

4

Шацкий С. Т. Педагогические сочинения: В 4х т. Т.2. – М.: Просвещение, 1964. – 475 с.

5

Афанасьев П. О. Методика родного языка в средней школе. 2-е изд. – М., 1947. – С. 5

6

Плюснина Е. М. Феномен грамотности в отечественном начальном образовании ХХ века. Автореф. дисс.…. к.п.н. – СПБ.: АППО, 2004. – 24 с.

7

Под видами речевой деятельности имеются в виду четыре модальности речи: слушание-говорение-чтение-письмо.

8

Квалиметрия [лат. qualis какой, какого качества + …метрия] – область науки, объединяющая методы количественной оценки качества продукции /Совр. словарь иностр. слов. СПб, 1994.– 752 с. Сч – скорость чтения (слов в минуту), Кч – качество чтения (в процентах)