полная версия

полная версияКак историю превратили в миф

Искать Египет в Индии меня подтолкнуло, нахождение на территории Индии государства гуптов. Сходство названий гупт и Египет очевидно. Согласно одной из версий, название Египет, имеет отношение к коптам, которые жили на территории нынешнего Египта. Нельзя не признать, что слово гупт, больше подходит к названию Египет, чем слово копт.

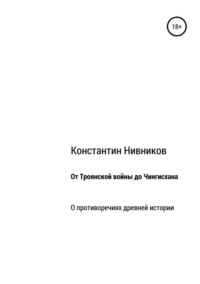

Для лучшего понимания дальнейшего приведу карту северо-запада Индии 19 века и современную карту этого же района.

Интересно сравнить эти карты с упомянутой выше картой из книги Мищенко «Персия в царствование Дария и Ксеркса с карты Кинерта». Вид Качского залива на карте из книги Мищенко имеет сходство с заливом на карте Индии 19 века, только контур этого залива почему-то изображен не контрастным, так на этой карте изображены горы.

«Качский Ранн – ранее это был морской залив, который стал участком суши в результате тектонических процессов» (Википедия). «Большой Качский Ранн – ранее этот регион был отмелью Аравийского моря. Затем Качский Ранн оказался изолированным от океана, превратившись в большое озеро, которое существовало ещё во времена Александра Македонского» (Википедия). На самом деле Качский Ранн не так давно был заливом океана, что видно на картах 19 века, но факт подъема суши в этих местах был замечен очень давно (см. ниже цитаты Геродота). С помощью Интернета легко проследить как менялся Качский Ранн в ΧІΧ веке. На сайте GECT.ru есть несколько интересных карт Индии ΧІΧ века. На карте Индии конца 19 века Качский Ранн через Качский залив еще соединялся с океаном, а вот на карте 1904 года этого же сайта Качский Ранн уже изолирован от океана.

Прежде чем подробно анализировать текст Геродота, приведу два фрагмента из его «Истории», которые однозначно подтверждают факт нахождения Египта на северо-западе Индии.

«Когда Нил выходит из берегов, то не только заливает Дельту, но даже и часть так называемой Ливийской и Аравийской области, именно [область] на два дня пути в обе стороны (иногда больше, иногда меньше)… Нил, начиная от летнего солнцестояния, выходит из берегов и [вода его] поднимается в течение приблизительно 100 дней; по истечении же этого срока вода снова спадает, река входит в свое прежнее русло, и затем низкий уровень воды сохраняется целую зиму, вплоть до следующего летнего солнцестояния» (Геродот, Евтерпа, 19). Тут все понятно и хорошо объясняется, если Нил это нынешний Инд. Приведу текст из Википедии об Инде: «Расход воды минимален в зимние месяцы (декабрь-февраль), с марта по июнь вода поднимается… В период высокой воды (июль-сентябрь) русло реки на пойменных участках достигает 5-7 км в ширину». Совпадение между описанием Нила у Геродота и описанием Инда в Википедии ― очень хорошее (летнее солнцестояние ― в июне), а вот нынешний Нил в нынешнем Египте под это описание Геродота не подходит: «В самый разгар лета, к концу августа, когда жара достигает предела, уровень реки начинает подниматься, Нил выходит из берегов…» (сайт Geolike.ru). Этот факт подтверждает, что Египет у Геродота находился в Индии, конечно, этот факт можно проигнорировать, не заметить, предположить, что Геродот снова ошибся… Но таких аргументов в работе Геродота слишком много.

«Жители египетских городов Мареи и Аписа (на границе с Ливией), которые считали себя ливийцами, а не египтянами, тяготились [египетскими] религиозными обычаями и обрядами. Так, они не желали воздерживаться от [вкушения] коровьего мяса. Поэтому они отправили [вестников] к оракулу Аммона объявить, что у них нет ничего общего с египтянами. Они ведь, по их словам, не только живут вне Дельты, но и говорят на разных языках и [потому] просят позволения вкушать мясо всех животных. А бог отклонил их просьбу и сказал, что вся страна, наводняемая и орошаемая Нилом, принадлежит Египту и все люди, живущие ниже Элефантины и пьющие нильскую воду, – египтяне». (Геродот, Евтерпа). «Итак, ливийские племена от Египта до озера Тритониды – кочевники. Питаются они мясом и пьют молоко. Коровьего мяса они, впрочем, не едят по той же самой причине, как и египтяне» (Геродот, Мельпомена). Корова ― священное животное в Индии, что и подтверждает нашу версию. «Защита коров и отказ от употребления говядины в пищу традиционно является неотъемлемой частью индуизма» (Википедия). Этот факт общеизвестен и странно, что историки не обратили внимания на эти фрагменты из «Истории» Геродота. А вот в нынешнем Египте коров едят. Этот фрагмент точно указывает, где надо искать Египет (и конечно, и Эфиопию и Ливию) Геродота. Приведенные в этом разделе карты, на которых Эфиопия находится возле Индии, показывают, что и искать оказывается ничего не надо, исследователи Эфиопию давно уже нашли, и теперь найти Египет совсем не сложно.

Если считать, что описание Геродота относится к Инду, то многие фрагменты его «Истории» становятся непротиворечивыми. Пройдемся по тексту Геродота, чтобы показать это.

«От Гелиополя в глубь страны Египет суживается. Здесь с одной стороны он ограничен Аравийскими горами, которые непрерывно тянутся с севера на юг, вплоть до так называемого Красного моря… Итак, начиная от Гелиополя, Египет уже более не широк (поскольку эта местность принадлежит к Египту), но около четырнадцати дней пути вверх по течению [Нила] Египет – узкая страна.». (Евтерпа, 8)

Прочитаем современное описание долин Инда [35]: «Индо-Гангская равнина занимает весь восток Пакистана. Это обширные плодородные земли, простирающиеся от предгорий Гималаев на севере до Аравийского моря на юге. Территория равнины медленно понижается к югу со средним градиентом уклона всего 1 м на 5 км. В зависимости от физико-географических условий выделяют верхнюю и нижнюю долины Инда. Верхняя долина орошается Индом и его многочисленными притоками, образуя множество междуречий. В нижней долине Инд, напротив, образует одну большую реку без значительных притоков. Долина сужается в месте, где к Инду близко подходят Сулеймановы горы, здесь же река принимает последний значительный приток ― Пенджаб, которая в свою очередь образуется из 5 основных рек».

На карте справа хорошо видны горы (Сулеймановы горы), которые тянутся с севера на юг вплоть до Индийского океана (Красного моря). Надо отметить, что у Ф.Г. Мищенко[9] перевод начала этого абзаца отличается от перевода Г.А. Стратановского: «От Гелиополя далее вверх Египет узок». При этом чуть ниже Мищенко, снова повторяет эту мысль: «От Гелиополя вверх Египет занимает уже немного земли, так как на расстоянии четырнадцати дней плавания по реке он узок», а Стратановский снова уточняет. Понятно, что это детали, отметить их можно, но делать из них выводы нет смысла. Есть другие более значимые факты. Эти детали отмечены для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что переводчик слишком вольно обращается с текстом Геродота. Г.А. Стратановский везде, где Геродот пишет: «…Вверх Египет…», заменяет на: «…Вверх по течению [Нила] Египет…», что, очевидно, не одно и то же. Такие вещи просто недопустимы, потому что таким образом переводчик навязывает читателю свою точку зрения, а это делать в работе, которая претендует на научность нельзя. Свою точку зрения он может привести в комментариях, а, исправляя текст Геродота, он занимается банальной фальсификацией.

Надо отметить, что горы, которые тянутся вдоль побережья нынешнего Красного моря (на северо-востоке Африки) и, которые комментаторы считают Аравийскими, не тянутся непрерывно, они прерываются, и чтобы в этом убедиться достаточно открыть географический атлас, кроме того, они не доходят до Индийского океана на юге, это тоже хорошо видно на карте. Тут же замечу, что и здесь у Мищенко перевод отличается: «По одной стороне его тянется хребет Аравия с севера на юг, направляясь непрерывно вверх, к так называемому Эритрейскому морю». (У Стратановского: «Там горы кончаются и поворачивают, как сказано, к Красному морю»). Не совсем понятно: если горы направляются вверх, то, как они оказываются у Красного моря. Через Эритрею и Эфиопию на юг тянутся горы, но они не доходят до Индийского океана (Эритрейского моря), правда, потом они, действительно, поворачивают на северо-восток к Аденскому заливу (залив Индийского океана). Можно предположить, что у Геродота «верх» находится на юге, но даже в этом случае по отношению к нынешнему Египту, текст Геродота остается противоречивым.

Если считать, что текст Геродота относится к нынешнему Египту, то постоянно возникает впечатление ошибочности его описания. Может быть это всего лишь впечатление, но оно присутствует, просто отмечу этот факт, и снова делать выводы пока не будем. Хотя если посмотреть географическую картину на северо-западе Индостана, то сразу станет понятно, о каких горах ведет речь Геродот. Это горы, которые находятся к северо-западу от Инда, они доходят до Индийского океана и возле побережья поворачивают на запад. Описание Геродота абсолютно точное. «В самом широком месте, как я слышал, нужно два месяца, чтобы перейти [эти горы] с востока на запад». (Евтерпа, 8) И это правильно, и никаких вопросов эта фраза здесь не вызывает, если события происходят на северо-западе Индии. Комментаторы ничего не пишут об этой фразе, потому что писать тут просто нечего. Таких гор в Египте нет, а в очередной раз отмечать ошибку Геродота, совсем уж не серьезно.

«В восточных пределах, говорят, растет ладан». (Геродот, Евтерпа, 8) В Центральных и Западных областях Индии (об этих областях идет речь у Геродота) растет ладан индийский. В книге М. Хвостова «Исследования по истории обмена в эпоху эллинистических монархий и Римской империи» по поводу ладана можно прочитать: «Геродот уже знает, что ладан ― аравийский продукт, хотя о способах его добывания сообщает совершенно фантастические вещи». Прочитаем, что такого фантастического пишет Геродот: «И ни в одной другой земле, кроме Аравии, не растут ладан, мирра, касия, кинамом и ледан. Все эти благовония, за исключением мирры, арабы добывают с трудом. Так, ладан они получают, сжигая стирак, который ввозят в Элладу финикияне. Сжигая этот стирак, они получают ладан. Ведь деревья, дающие ладан, стерегут крылатые змеи, маленькие и пестрые, которые ютятся во множестве около каждого дерева. Они же нападают и на Египет. От этих деревьев их нельзя ничем отогнать, кроме как курением стирака.» (Талия, 107). Если считать, что речь идет об Индии, где действительно много змей, то ничего фантастического в этом фрагменте нет. Сомнения, конечно, вызывает то, что они крылатые. О крылатых змеях в Индии пишет и Страбон («География», Книга ΧV): «В других местах водятся змеи длиной в 2 локтя с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей; они летают по ночам, испуская капли мочи или даже пота, что вызывает нагноение кожи у всякого, кто не уберегся от этого», а это и подтверждает, что у Геродота речь идет об Индии. Кстати, у Страбона есть такой эпизод: «…Мегасфен рассказывает о людях в 5 или в 3 пяди высотой, из которых иные даже безносые с двумя дыхательными отверстиями над ртом. С племенем людей в 3 пяди вышиной, по его словам, воюют журавли (об этой войне упоминает также Гомер)…» ― а так как у Мегасфена речь идет об Индии, то возникает вопрос, как этот фрагмент попал в «Илиаду» Гомера (и заодно ― в греческую мифологию). О пигмеях в Индии пишет и Ктесий Книдский (в пересказе Фотия) [30]: «Посреди Индии, по его словам, живут темные люди, называемые пигмеи, говорящие на том же языке, что и другие индийцы. Они весьма малы; самые высокие из них два локтя ростом, большинство же – полтора локтя». Из «Армянской географии»: «Насупротив Арии в Индийском море есть остров, в котором живут пигмеи, ростом не выше трех пядей. Они постоянно воюют с журавлями за то, что те пасутся на их полях (опустошают их поля)». А вот у Плиния пигмеи уже живут во Фракии и воюют они с аистами. Кто-то сразу же ответит, что эта история попала в Индию из Греции, только Мегасфен об этом почему-то не знает, вот в чем проблема. Тут же, коль речь идет о Страбоне, нельзя не обратить внимания на такой удивительный дубликат. Описывая в книге ΧVІ ихтиофагов, живущих возле Эфиопии, Страбон пишет: «Ихтиофаги собирают рыбу во время отливов, бросают ее на камни и поджаривают на солнце; прожарив рыбу, кости собирают в кучи, а мясистые части топчут ногами и приготовляют лепешки; потом снова жарят их на солнце и употребляют в пищу. В бурную погоду, когда невозможно собирать рыбу, они толкут сваленные в кучи кости, делают из них лепешки и поедают. Свежие кости они обсасывают. Некоторые едят мясо, содержащееся в раковинах: они помещают раковины в овраги или в лужи с морской водой; затем бросают туда в пищу им мелкую рыбку и при нехватке рыбы употребляют [мясо раковин] в пищу… Живут они в пещерах или хижинах, покрытых балками и стропилами из китовых и рыбьих костей или ветвями маслины». А в книге ΧV, описывая Ариану, которая находится западнее Инда, там, где на карте в начале этого раздела показана Эфиопия, он пишет: «Население (ихтиофаги) и скот питаются рыбой и пьют дождевую и колодезную воду, поэтому мясо их домашнего скота отзывает рыбой. Жилища ихтиофаги сооружают большей частью из китовых костей и устричных раковин, применяя китовые ребра для балок и стропил, а для дверей – китовые челюсти; из позвоночных костей они изготовляют ступки, в которых толкут рыбу, высушив ее на солнце; затем прибавляют немного муки и пекут из этой массы хлеб». Понятно, что этот дубликат имеет отношение к Индии, а в Африке, он появился из-за неправильного понимания древней географии.

Аравия у Геродота находилась в Индии. В этой же книге М. Хвостова можно найти подтверждение этому факту: «Геродот, Феофраст, Агафархид и Страбон даже считают корицу арабским продуктом. После экспедиции Элия Галла в Аравию…, эта ошибка была устранена: Плиний вполне определенно отрицает произрастание корицы в Аравии». Но Аравия у Геродота находилась в Индии, поэтому он абсолютно правильно считал корицу арабским продуктом. Другие факты подтверждающие нахождения Аравии в Индии будут приведены ниже. В своей книге Хвостов нередко отмечает ошибки в описании Египта у Геродота, при этом отмечает, что у Страбона описание Египта, в частности Нила, соответствует реальной картине. Но все дело в том, что Страбон описывает Египет в Африке, а Геродот пишет о Египте в Индии. Впрочем, и у Страбона Хвостов находит ошибки: «Страбон говорит также о железных и медных рудниках в Нильской Эфиопии, но о вывозе из Эфиопии железа и меди мы не имеем сведений». Понятно, что Страбон получал свои сведения из разных источников и какие-то источники содержали информацию об Эфиопии в Индии, где действительно есть и железные и медные рудники, а Страбон отнес эту информацию к Эфиопии в Африке.

«На другой же, ливийской, стороне тянутся скалистые и “в зыбком песке глубоко погребенные” горы». И тут эта фраза не вызывает вопросов. На противоположной стороне находится пустыня Тар, в которой и находятся эти самые горы, «погребенные» в песке.

«В этих горах стоят пирамиды. Простираются эти горы так же, как и Аравийские, с севера на юг. Итак, начиная от Гелиополя, Египет уже более не широк (поскольку эта местность принадлежит к Египту), но около четырнадцати дней пути вверх по течению [Нила] Египет – узкая страна. Между этими упомянутыми горами земля плоская и в самом узком месте, по моей оценке, расстояние между Аравийскими и Ливийскими горами не больше 200 стадий. Отсюда Египет снова расширяется».

«А в Аравии, недалеко от Египта, есть морской залив, который тянется от так называемого Красного моря [до Сирии]. Он очень длинный и узкий, как я сейчас объясню: чтобы переплыть залив в длину на гребном судне от самой отдаленной части залива в открытое море, требуется 40 дней, тогда как в ширину в самом широком месте нужно всего полдня плавания. Каждый день в заливе бывает прилив и отлив. Таким именно заливом, как мне думается, был когда-то и Египет: он [залив] простирался от Северного моря к Эфиопии, тогда как Аравийский, о котором я еще скажу, тянулся от Южного моря к Сирии. Оба залива почти соприкасались друг с другом своими вершинами, если бы они не расходились, отделенные только узким пространством земли. Если бы Нил вздумал переменить свое течение и направиться в этот Аравийский залив, то, что помешало бы реке занести его илом за 20.000 лет? Я же думаю, что для этого нужно всего лишь 10.000 лет. Почему же за все время, прошедшее до моего рождения, даже гораздо больший залив не оказался занесенным илом этой столь огромной и деятельно [отлагающей наносы] реки?».

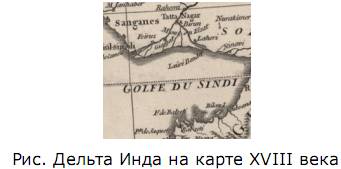

Этот фрагмент самый сложный для понимания. По отношению к нынешнему Египту он совершенно не понятен. Если считать, что морской залив в Аравии это нынешнее Красное море («40 дней плавания»), то предположить, что оно может быть занесено илом, ― очень смелое предположение. Предположить, что раньше вместо нынешнего Нила был залив, который доходил до Эфиопии, просто невозможно. («Между тем Нил течет из Ливии, затем проходит через Эфиопскую землю и впадает в море в Египте», Евтерпа, 22). Фрагмент абсолютно не соответствует картине, которую мы видим на карте возле Египта. А вот на северо-западе Индостана, похожую картину можно представить. Предположение, что Инд перед впадением в Аравийское море, мог быть заливом, не лишено оснований. Правда, береговая линия Инда увеличивается не только из-за наносов, которые несет Инд, как считал Геродот, но и из-за подъема суши в этих местах. По этой же причине там происходит рост гор. Возле Нила никакого подъема суши нет, поэтому там береговая линия практически не меняется, и там мысль о том, что дельта Нила была когда-то морем, никому в голову прийти не могла. О каком Аравийском заливе по отношению к Индии могла идти речь? Подсказка есть на карте XІX века, приведенной выше. На этой карте присутствует Качский залив, которого на современной карте уже нет. Не сложно предположить, что во времена Геродота этот залив был значительно больше, хотя надо признать, что размеры залива, указанные Геродотом (40 дней плавания), вызывают сомнения. На фрагменте карты XVІІІ века внизу присутствует этот же залив, но размеры этого залива значительно больше. Точность этой карты вызывает сомнение, так как на карте XІX века и на современной карте у входа в Качский залив можно увидеть возвышенности, которые отсутствуют на карте XVІІІ века, на которой в этом месте сплошная водная поверхность и нет никаких островов, а они должны там находиться.

В Интернете можно найти карту Индии 1750 года, на этой карте Синдский залив назван залив Гузурат, и в этом заливе на этой карте есть осторов.

Глядя на карту XІX века, можно сделать предположение о каких заливах пишет Геродот. Аравийский залив это Качский залив, а залив, начинающийся в дельте Нила, имеет отношение к Инду. Конечно, все это на уровне предположений, но эти предположения подкреплены тем, что уровень суши в этих местах постепенно повышается. Береговая линия в древности здесь была совершенно другой, но развивать эту тему не буду, а поищем другие факты, на северо-западе Индии, которые однозначно подтверждают предлагаемую версию. Еще надо отметить, что Аравийский залив у Геродота, как уже отмечалось выше, длинный и очень узкий, отношение длины к максимальной ширине 80:1, это больше похоже на широкую реку, которая ближе к морю образует залив, или впадает в залив.

«12. …Я вижу ведь, что египетское побережье выдается в море дальше соседних областей. Затем в горах находят раковины, и из почвы выступает соленая вода, которая разрушает даже пирамиды» (Геродот, Евтерпа). Интересно сравнить выделенный фрагмент с описанием гор в Пакистане: «Маргалла-Хиллс – национальный парк Пакистана. Национальный парк включает в себя: одноименный горный хребет, озеро Равал, горный хребет Шакарпариан и Спортивно-культурный комплекс. Горный хребет Маргалла-Хиллс достигает в высоту 685 метров в западной части и 1604 метров на востоке национального парка. Горы сформировались около 40 млн. лет назад, окаменелости от морских форм жизни являются свидетельством того, что на месте национального парка в те далекие времена располагалось море». (Википедия)

Теперь надо определить, где у Геродота находились Геракловы Столпы. «Это – перечисленные мною прибрежные кочевые ливийские племена. За ними во внутренней части страны начинается область Ливии, где много диких зверей, а за ней лежит холмистая песчаная пустыня, простирающаяся [вдоль побережья] от египетских Фив до Геракловых Столпов. В этой пустыне приблизительно на расстоянии десяти дней пути друг от друга встречаются на холмах огромные глыбы соли». Здесь выделены жирным шрифтом детали, которые позволяют связать Геракловы Столпы с северо-западом Индии. Ливия, у Геродота находится там же, где Египет и Эфиопия: «Нил течет из Ливии, затем проходит через Эфиопскую землю и впадает в море в Египте». Холмистая песчаная пустыня ― это пустыня Тар. Глыбы соли на холмах ― это северо-запад Индии, на северо-западе Индии до сих пор добывают соль, но о соли подробнее чуть ниже. Египетские Фивы ― там же, поэтому ясно, что Геракловы Столпы находились недалеко от устья Инда. Другое дело, что побережье в этом районе постоянно меняется (см. выше карту XІX века), поэтому искать сегодня там эти Столпы бесперспективно. Геракловы Столпы связаны с Атлантическим океаном. У Геродота по поводу Атлантического океана (моря) есть фраза: «…Ведь море, по которому плавают эллины, именно то, что за Геракловыми Столпами, так называемое Атлантическое и Красное море, – все это только одно море». Получается, что Красное море (оно же Индийский океан) и есть Атлантическое море. У Страбона Индийский океан тоже называется Атлантическим морем: «С севера Индия отделена на пространстве от Арианы до Восточного моря самыми крайними частями Тавра, которым местные жители дают по частям названия Паропамис, Эмод, Имай и другие, а македоняне – Кавказ. На западе границей Индии является река Инд. Что же касается ее южной и восточной сторон, то они гораздо больше остальных и выдаются в Атлантическое море». Еще два фрагмента из Аристотеля, [2], которые подтверждают версию нахождения Геракловых Столпов в Красном море, у истоков Инда: «Красное море, как известно, только узким проходом сообщается с морем за Столпами». Получается, что у Аристотеля Геракловы Столпы находятся в Индийском океане, что полностью соответствует нашей схеме. Там же у Аристотеля: «За Столпами море мелко из-за ила…», ― это не соответствует Гибралтарскому проливу, зато хорошо ложится в нашу схему, в которой Столпы возле устья Инда. О том, что море у Геракловых Столпов мелко, можно прочитать и у Диодора, причем надо отметить, что Диодор пишет о том, что расстояние между столпами менялось, что соответствует постоянно происходящим изменениям возле устья Инда: «…Находившиеся ранее на большом расстоянии друг от друга материки образовали между собой пролив столь узкий, что его мелководье и узость не позволяет крупным китам заплывать из Океана во Внутреннее море…». (Диодор, «Историческая библиотека», [30]). Тут же надо отметить, что у Аристотеля есть фрагменты, которые очень близки к тексту Геродота, например: «…Земля египтян, которых мы считаем самыми древними людьми, вся, видно, имеет [особое] происхождение, будучи создана рекою». Тут нельзя пройти мимо интересного фрагмента из Страбона: «Неарх приводит следующие примеры речных наносов: равнины Герма, Каистра, Меандра и Каика получили такое название потому, что речные отложения увеличивают эти равнины, скорее образуют их, так как все наносы, приносимые с гор (в виде ила) – это плодородная и мягкая почва. Реки несут ил вниз по течению, так что эти равнины являются как бы их порождениями, и совершенно правильно сказано, что равнины принадлежат рекам. Это высказывание Неарха тождественно тому, что Геродот говорит о Ниле и о прилегающей к нему области, что она – дар Нила. На этом основании Неарх правильно замечает, что Нил называли тем же именем, что и египетскую страну». На первый взгляд ничего интересного, но дело в том, что этот фрагмент присутствует в разделе об Индии, а приведенные Неархом равнины (надо думать рек), к Индии никакого отношения не имеют, эти небольшие речки историки нашли на территории Турции. И сравнивать их с Нилом просто не серьезно. Скорее всего, у Неарха эти реки находились в Индии, и их речные наносы образовывали равнины. Именно об этом пишет и Геродот, только по отношению к Нилу в Африке это сомнительно, а вот по отношению к Нилу-Инду ― абсолютно верно. Еще один фрагмент из Аристотеля, [2]: «…В Аравии и Эфиопии не зимой, а летом льют проливные дожди, да еще по многу раз на день…». Проверяем эту деталь по Интернету и убеждаемся, что на северо-западе Индии и в Пакистане дождливый период ― с июля по сентябрь. В Саудовской Аравии самый дождливый месяц февраль. Поэтому ясно, что у Аристотеля Аравия находилась не на Аравийском полуострове. Для Эфиопии, где сезон дождей продолжается с июня по сентябрь фраза Аристотеля, казалось бы, не вызывает противоречий, но дело в том, что Аристотель пишет про Аравию и Эфиопию. На востоке нынешнего Египта у Геродота находились Аравийские горы, может быть у Аристотеля речь об этой территории. Но дело в том, что в Египте сезон дождей длится с декабря по февраль, что опять же противоречит фразе Аристотеля. Поэтому и здесь надо признать, что речь у Аристотеля идет о северо-западе Индии, где у него находились и Эфиопия и Аравия.