Полная версия

На службе двух государств. Записки офицера-пограничника

Служба в армии – это выполнение обязанностей по защите своей Родины. Во время ее прохождения приходилось находиться вдали от своих родителей, близких и знакомых. Поэтому приходилось скучать, особенно в свободное время, по вечерам. У ребят, сослуживцев по учебной заставе, настроение приподымалось от получаемых писем: от родителей, друзей и, особенно, от знакомых девушек. Все ребята очень ожидали писем. На нашей учебной заставе почтальоном был один из сержантов – командиров отделений, который ежедневно, после обеда, ходил на почту за корреспонденцией. В свободное время ему разрешалось выдавать почту. Он выходил в коридор, там его все ожидали, и называл фамилии курсантов, кому адресовались письма и вручал их. Кому приходило письмо от девушки, он говорил: «Подставляй нос», – и три раза был конвертом по носу, затем отдавал письмо. Мне тоже доставалось по носу, ведь мне писали две девушки – Надежда Нерода и Мосулезная Лида. Многие из ребят, получив письмо от девушки, тут же его распечатывали и читали в сторонке. Когда приходило мне письмо от девушки, я не спешил его сразу прочитать, – клал его в карман, долго ходил и воображал себе его содержание, затем, через полчаса или через час, в укромном месте, вскрывал письмо и начинал читать. Читал не одним махом, а по абзацам, с остановкой и размышлением о прочитанном эпизоде, некоторые места в письме перечитывал дважды. Ответ стремился написать в этот же день. Конверты покупали без марок и отсылали в них письма. Письма до Душанбе доходили за неделю. Поэтому, отправив письмо, ответа я ожидал только через две недели. Так что радоваться письмам приходилось не часто.

Впервые свой день рождения, 12 января 1967 года, – мне исполнилось 20 лет, – я встречал во время службы в армии. Где же я в этот день был? Встречал я свой день рождения на койке в медицинском пункте, в лазарете. Перед днем рождения заболел гриппом, поднялась высокая температура и меня положили в лазарет нашей МОШСС. Никто не знал о моем дне рождения, поэтому никто из сослуживцев и командиров меня не поздравлял. Так тишком-ничком и встретил я свое двадцатилетие. Где-то с неделю я проболел, потом меня выписали, и я включился снова в учебу. Программу обучения в МОШСС я усваивал на «отлично». С дрессировкой служебной собаки тоже все было в порядке, собачка работала хорошо, активно исполняла все мои команды. Где-то через пару месяцев после начала учебного процесса началась следовая работа. Поначалу мой «помощник», одетый в дрессировочный костюм, дразнил и хлыстом бил мою собачку, я удерживал ее на поводке. Удерживая собачку за укрытием, я не позволял ей смотреть и видеть, куда убегал «помощник». Через 5 мин. времени, когда «помощник» убегал на 300—500 м и укрывался, я командовал своей собачке – «Ищи!». Собачка, не отойдя от возбуждения после ударов хлыстом, моментально брала след и вела к месту укрытия «помощника», его находила и хватала за тряпку в его руке, трепала и сгоняла свою злость. В дальнейшем мы усложняли обстановку: увеличивали дистанцию, где укрывался «помощник», промежуток времени до начала движения по следу, то есть увеличивали давность следа. В последующем, прокладывались следы не по прямой линии, а по определенному маршруту с поворотами под большими углами, а дальность до «помощника» увеличивали до 5 км, до 10 км и до 15 км. К концу обучения в МОШСС давность следа доводилась до 4—5 часов от момента его прокладки. Некоторые собачки быстро брали след и активно работали, даже и при большем отрезке времени, прошедшем с момента прокладки следов.

Собачки, как и люди, тоже есть активные, трудолюбивые и пассивные, ленивые. Некоторые ленивые собачки имитировали движение по следу и уводили курсанта совсем в другом направлении, а некоторые собачки часто теряли след. Поэтому задача инструктора состояла в умении правильно распознать, по поведению собачки, ее фальшивую работу и уметь, путем требовательности и поощрения, заставить ее активно работать по следу. Для поощрения собачек каждый курсант имел на своем поясном ремне специальный застегивающийся кожаный пенал, в котором лежали небольшие кусочки мяса. Если собачка хорошо выполняла команду или действие, курсант ей давал кусочек мяса, тем самым поощряя ее работу. И это хорошо помогало.

Мясо мы брали на занятия с собаками в столовой для собак. Там повар специально отваривал это лакомство для собак и, идя на занятия, мы там его получали. Так что с каждым месяцем учебы в МОШСС увеличивалась практическая работа с собачкой в полевых условиях.

Уборкой и кормлением собак курсанты занимались сами. К собачьей кухне сносили пустые бачки; повар, после приготовления пищи, разливал пищу по бачкам для каждой собаки; к моменту кормления пища остывала, и мы брали свои, подписанные именем собаки, бачки и несли своим собачкам. До кормления делали уборку в вольерах, а затем заносили корм в бачках. Горячую пищу собачке давать не разрешалось, потому что она могла потерять обоняние.

Каждый понедельник, после завтрака, в МОШСС проводился общий развод на занятия. В середине февраля 1967 года, на разводе, заместитель начальника школы по политической части, майор Соколов, сделал объявление о том, что будет проводиться набор абитуриентов из числа гражданской молодежи и солдат-пограничников, имеющих среднее образование, для поступления в высшие пограничные командные училища – Алма-Атинское и Московское.

На второй день после этого объявления, на перерыве, ко мне подошел сержант Егоров (мой командир отделения) и сказал: «Курсант Штаченко, ты в строевом отношении подтянут, физически развит хорошо, у тебя примерная дисциплина, программу обучения ты усваиваешь на „отлично“, из тебя получится неплохой офицер. Так что подумай об этом хорошенько». Я замялся и сказал: «Не знаю, сможет ли из меня получиться хороший офицер. Надо мне подумать».

На следующий день сержант Егоров опять подходил ко мне с тем же вопросом. Я все время размышлял: «Где я смогу получить высшее образование, как не в военном училище? Ведь в гражданских условиях мне получить его почти невозможно – так как помощи ждать не от кого». И, – я принял решение идти учиться в ВПКУ.

На беседу меня вызвал начальник учебной заставы капитан Яшко, и я дал окончательное согласие идти учиться в пограничное училище на офицера-пограничника. Пришлось, после беседы, там же в канцелярии, написать рапорт о моем желании идти учиться в пограничное училище. На рапорте капитан Яшко написал утвердительную резолюцию.

Кандидатов для поступления в пограничные училища и училища Советской Армии от нашей МОШСС оказалось немного, всего 6 человек. С 1-й учебной заставы был я один, со 2-й учебной заставы было 2 человека, с 3-й, 4-й и 5-й учебных застав – по одному человеку.

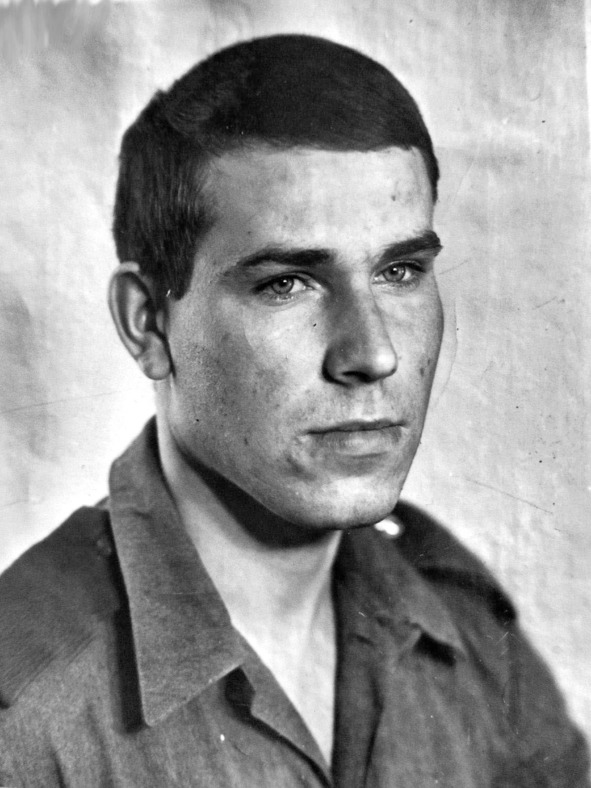

В Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище кандидатами для поступления были: я и Сергей Чхальянц. Кандидаты от Душанбинской МОШСС (межотрядной школы сержантского состава) для поступления в пограничные училища. На фотографии, в первом ряду слева направо: рядовые Горбатенко, Алексеенко, Власов; во втором ряду слева направо: рядовые Штаченко, Трефелов, Чхальянц. Фотоснимок сделан в мае 1967 года.

Через несколько дней, после написания рапортов, нас направили в военный госпиталь для прохождения медицинской комиссии. Пройдя медкомиссию, начали собирать и сдавать в отделение строевое и кадров необходимые документы. Из дому мне родители прислали аттестат о среднем образовании. Я хотел ехать поступать в Московское Высшее пограничное командное училище, но в отделении строевом и кадров капитан Григорьев сказал, что Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище – лучшее в СССР и, если я действительно хочу стать офицером-пограничником, то надо ехать поступать именно в это училище, – тем самым он меня переубедил.

Комсомольскую характеристику для поступления в пограничное училище мне утверждали на комсомольском собрании первичной комсомольской организации нашей учебной заставы, на котором присутствовал заместитель начальника МОШСС по политической части майор Соколов. Все выступающие на собрании обо мне отзывались положительно. Когда закончились прения, мне начали задавать вопросы. Майор Соколов задал такой вопрос:

– Комсомолец Штаченко, а с какой целью вы хотите поступить в пограничное училище?

– В пограничное училище я хочу поступить, чтобы быть полезнее нашей Родине, – ответил я.

Этот ответ удовлетворил всех, и все комсомольцы учебной заставы единогласно проголосовали за выдачу мне положительной комсомольской характеристики и рекомендации для поступления в пограничное училище.

Вспоминаю, как приближался праздник 8-е марта 1967 года – Международный женский день. У заместителя начальника МОШСС по тыловому обеспечению возникла идея к 8-му марта отправиться на границу, на реку Пяндж, на рыбалку и наловить рыбы для нашей воинской части. Он назначил старшим капитана Герасимова (начальник финансовой части). В группу рыболовов еще были включены: начальник продовольственного склада старшина Козлов и шесть человек курсантов – кандидатов для поступления в пограничные училища. Попал в эту группу и я.

С утра 7-го марта начали готовиться к выезду на автомашине ЗИЛ-130. Взяли с собой большой бредень, были подготовлены удочки, загрузили сухой паек на двое суток, и после обеда выехали к месту промысла.

Выехали за г. Душанбе и поехали дорогой, преодолевая горные перевали, проехали через г. Курган-Тюбе, далее к границе, к реке Пяндж. Засветло приехали на 2-ю пограничную заставу (им. Самохвалова) Пянджского пограничного отряда. До учебы в МОШСС я прослужил на этой заставе 1,5 месяца. Там проходила граница с Афганистаном, проходила она по середине реки Пяндж, пограничные столбы стояли на обоих берегах реки на возвышенностях в 200-х-300-х метрах от реки. К реке примыкали небольшие озера и заболоченные места, где мы и ловили рыбу 8-го марта. Переночевали на заставе. Наступило 8-е Марта, день был солнечный и теплый, температура воздуха днем доходила до +18—20 градусов. С утра начали ловить рыбу удочками в озерах вблизи реки Пяндж. Ловились сазаны по 300—500 граммов, не успевали забрасывать удочки. Только закинешь удочку – тут же потянул сазан. Если на удочке было, на поводках, два крючка, то сразу цеплялось по два сазана. Что характерно, – не надо было навешивать на крючки червяков или какую-то кашу, – сазаны хватали за голые крючки, и мы их вытаскивали. К обеденному времени начала хватать более крупная рыба и все крючки на наших удочках пообрывались. Капитан решил перейти к ловле рыбы бреднем. И вот мы, поочередно, начали его таскать по озерцам и вдоль берега реки. Бродили по пояс в воде часов 5—6, намерзлись, намочились – ведь вода была в начале марта еще очень холодная. В итоге, мы наловили два мешка рыбы и 9-го марта к обеду привезли и сдали ее на продовольственный склад.

Вспоминаю, как где-то в конце марта или начале апреля 1967 года в г. Душанбе приезжала группа киноактеров с Москвы. Как и положено, их пригласили посетить нашу воинскую часть – МОШСС. Встреча состоялась в нашем летнем клубе, так как было уже тепло. Встречу организовывал наш заместитель начальника школы по политической части майор Соколов. Приехали к нам знаменитые киноактеры: Николай Рыбников, Зинаида Кириенко, Алла Ларионова и другие. В клубе собрались все офицеры школы и курсанты. Перед нами киноактеры поочередно выступили, рассказали о своем творчестве, планах и т. д. Николаю Рыбникову подарили от пограничников зеленую фуражку, которую он там же одел. В конце встречи майор Соколов благодарил артистов за посещение нашей воинской части, хвалил их творчество и в конце сказал от нас всех, что вызвало у курсантов сильный смех: «Мы вас любим, вы нам снитесь по ночам…»

В МОШСС я продолжал учебу до июня месяца. Да, от сослуживцев по учебной заставе мне пришлось выслушивать многое. Некоторые говорили: «Николай, куда ты идешь? Это же придется тебе лямку тянуть целых 25 лет. Ты же всю жизнь проведешь под офицерским ремнем. Быть офицером – это самое плохое, что может быть в жизни». И тому подобные высказывания и насмешки. Но я был непреклонен и меня не сбили с верного пути.

За отличную учебу в школе сержантского состава командование МОШСС 28 мая 1967 года наградило меня грамотой.

В мае 1967 года командование МОШСС посчитало, что кандидатам для поступления в военные училища не стоит дальше участвовать в учебном процессе и решило нас использовать на различных работах в воинской части, в основном, на строительных. На стрельбище мы работали, делали там из шлакоблока хода сообщения, на территории части из кирпича выкладывали забор, кладку из кирпича делал я, а остальные ребята подносили кирпич, шлакоблок, замешивали раствор.

В группе кандидатов для поступления в пограничные училища был солдат по фамилии Власов (он на снимке тоже есть), сам он сибиряк, который со мной часто входил в споры. В этой маленькой группе кандидатов часто велись разговоры о прошедшей войне. Так вот, Власов хвастался, что в коренном переломе Великой Отечественной войны большую роль сыграли дивизии сибиряков, а вы, хохлы, – все предатели, сдали немцам Украину. Я с ним спорил и доказывал: «Причем здесь безоружное население Украины, ведь Красная Армия должна была отбить агрессора и не дать возможности оккупировать территорию, а вместо этого войска отступали, бежали – только успевали пятки смазывать». Это ему не нравилось, он все доказывал свое. Даже приглашал за угол выяснить отношения; я шел за ним, но так мы с ним и не подрались, оба понимая, чем это грозило.

25 июня 1967 года всех кандидатов для поступления в пограничные училища, из всех воинских частей Среднеазиатского пограничного округа, собрали в г. Душанбе при роте связи, которая располагалась отдельным военным городком, как воинская часть. Кандидатов набралось человек 90. Начальником сборов был назначен майор Кучин, он же являлся заместителем начальника ОВО (оперативно-войскового отдела) войск душанбинского направления). В течение месяца, на подготовительных сборах, с нами проводили занятия по физике, математике и русской литературе. Командование сборов нанимало гражданских преподавателей, которые проводили занятия в соответствии с программой вступительных экзаменов в пограничные училища. Во время сборов, по субботам и воскресеньям, нас привлекали к различным работам в городе и на территории воинской части.

В конце июля 1967 года сборы закончились, и все кандидаты разъехались по своим училищам. Кто ехал поступать в Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище, тех сопровождал в Алма-Ату старшина с нашей МОШСС. С Душанбе до Алма-Аты мы ехали двое суток в плацкартном вагоне. Приехали в Алма-Ату поздно вечером. С железнодорожного вокзала Алма-Ата-1 наш сопровождающий, старшина сверхсрочной службы, позвонил в пограничное училище дежурному, и за нами прислали автомашину ГАЗ-66, на которой мы приехали в училище.

К 30 июля 1967 года все абитуриенты из числа гражданской молодежи и кандидаты для поступления из Пограничных войск СССР, и несколько человек из Советской Армии, прибыли поступать в Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище. Из пограничных округов солдат прибыло, в общей сложности, около 65 человек, гражданской молодежи – около 350 человек. Из этой массы сформировали 10 или 12 учебных групп; военнослужащих равномерно распределили по группам, назначив их заместителями командиров учебных групп и командирами отделений. Меня назначили командиром отделения. Все абитуриенты были обеспечены 3-х разовым питанием в курсантской столовой и переведены на казарменное положение. Абитуриенты из числа гражданской молодежи были самых разных возрастов: много было с 1950 года рождения (сразу после 10-ти классов), 1949-го и 1948-го годов рождения. Из тех, которые служили, было много с 1947-го года рождения, 1946-го и один был с 1945-го года рождения. Вообще-то, по правилам приема, принималась молодежь в возрасте до 23-х лет включительно.

И началась подготовка к сдачи вступительных экзаменов. Абитуриенты из числа военнослужащих поступали вне конкурса – достаточно было сдать все экзамены на «удовлетворительно» и поступление в училище было гарантировано.

Вступительных экзаменов было три и одно собеседование по иностранному языку. На подготовку к каждому вступительному экзамену выделялось по три дня. Первый вступительный экзамен по математике был письменный, который, как мне помнится, проводился 4-го августа 1967 года. Времени на написание выделялось 4 часа. На второй день нам объявили оценки. Я получил оценку «хорошо». Ребята из числа гражданской молодежи, получившие на экзаменах оценку «неудовлетворительно», на второй день получали расчет, и они уезжали домой; к сдаче следующего экзамена они не допускались. Абитуриентов из числа военнослужащих, после получения неудовлетворительной оценки по математике, допускали к сдаче следующего экзамена, – их держали до окончания всех вступительных экзаменов, а затем, после мандатной комиссии, отправляли в войска.

Вступительные экзамены по физике и русской литературе я так же сдал на «хорошо»; оставалось пройти собеседование по знанию немецкого языка. Ребята между собой говорили, что, если кто покажет низкие знания, то будет зачислен в начинающую группу по изучению иностранного языка. Я этого и хотел добиться. Поэтому на собеседовании показал низкие знания.

После вступительных экзаменов, 25 августа проводилась мандатная комиссия по зачислению абитуриентов в училище. Возглавлял мандатную комиссию начальник училища генерал-майор Курский. На этой комиссии мне объявили, что я зачислен в училище на 1-й курс. 30 августа 1967 года нам зачитали приказ начальника Высшего пограничного командного училища о зачислении нас курсантами на 1-й курс обучения. В этот день всех зачисленных переодели в курсантскую форму одежды. Была повседневная и парадная формы. В парадной – были на парадах, ходили в городской отпуск, ездили в отпуск домой летом и на каникулы зимой. Китель был защитного цвета, брюки-галифе – синего, и обутые были курсантов в хромовые сапоги. Таким образом, с 1-го сентября 1967 года я стал курсантом 1-го курса.

Из всех военнослужащих, приехавших с Среднеазиатского пограничного округа, поступили в Алма-Атинское Высшее пограничное командное училище только 8 человек, в том числе и я.

Учеба в Высшем пограничном командном училище

Четыре года учебы (с 1967 по 1971 год) в Алма-Атинском Высшем пограничном командном училище – это самые лучшие годы моей юности. Это годы учебы, морально-психологической закалки, возмужания, приобретения знаний и опыта и формирование новой личности – личности офицера-пограничника. В пограничном училище мы научились переносить все тяготы и лишения, встречающиеся при несении пограничной службы.

1-го сентября 1967 года начался учебный процесс в пограничном училище. В этот день проводился обще училищный развод на занятия. На разводе начальник пограничного училища, начальники кафедр и преподаватели-ветераны поздравили нас, первокурсников, с поступлением в училище и пожелали успешно усваивать программу обучения с тем, чтобы стать высококвалифицированными офицерами-пограничниками.

Вот так выглядело, в 1967 году, Алма-Атинское ВПКУ: справа мы видим один из учебных корпусов; слева – казарма 3-го дивизиона.

Что было характерным для нашего пограничного училища во взаимоотношениях курсантов различных курсов? Командование пограничного училища с самого начала предупредило всех курсантов о том, что курсанты 1-го, 2-го и 3-го курсов должны при встрече с курсантами 4-го курса отдавать им воинскую честь. Некоторые курсанты младших курсов отнеслись к этому несерьезно. Однажды наблюдал такую картину: идут навстречу друг другу два курсанта, один – 4-го курса, другой – 2-го, и курсант 2-го курса, проходя мимо, не пытался отдать воинскую честь. Тут же курсант 4-го курса остановил этого курсанта и потребовал вернуться на 20 шагов, и назад и пройти мимо с отданием воинской чести. Курсант 2-го курса вынужден был подчиниться.

Традиционно в нашем пограничном училище курсантские курсы (1-й, 2-й, 3-й и 4-й) почему-то называли дивизионами (1-й, 2-й, 3-й, 4-й), хотя так называются артиллерийские подразделения, а начальников курсов – командирами дивизионов. Так как в том году выпустились с училища курсанты 2-го дивизиона (4-й курс), то из нас, первокурсников, был сформирован 2-й дивизион в составе 8-ми учебных групп. Было принято 250 курсантов, из них закончили училище только 173 человека.

На фото казарма нашего 2-го учебного дивизиона, дорожка ведет прямо к входу в наш дивизион. Каждый день перед глазами открывался прекрасный взор: снежные вершины, как зимой, так и летом.

Я был включен в 7-ю учебную группу и назначен командиром 3-го отделения курсантов. Поначалу в группе было 32 курсанта. Но потом, в ходе обучения, из года в год, группа по количеству уменьшалась.

Наша, 7-я, учебная группа для изучения иностранного языка делилась на две подгруппы: на английскую и немецкую. Но при формировании подгрупп, меня включили в английскую подгруппу. На мой удивленный вопрос ответили: «А тебе какая разница? Все равно ты не знаешь немецкого языка». Вот так мне пришлось с азов изучать английский язык. А в подгруппе оказались все те, кто в школе изучали английский язык.

Ну и что же? За три месяца, при усиленной учебе, я сравнялся с остальными курсантами подгруппы и, наравне с ними, усваивал программу обучения – получал хорошие и отличные оценки. В конце 3-го курса мы сдавали курсовой экзамен по иностранному языку, я получил хорошую оценку, – и распрощались мы тогда с иностранным языком.

Распорядок дня в пограничном училище для курсантов был такой

Подъем в 07.00; физзарядка – 30 мин. Дальше – умывание, заправка коек и начинался утренний осмотр. На утреннем осмотре курсовой офицер (или заместитель командира учебной группы) проверял внешний вид: состояние прически, бритье, чтобы были подшиты белые подворотнички, наличие расчески, носового платочка, начищены ли сапоги, поглажено ли обмундирование. У кого были выявлены недостатки, то давалось минимум времени на их устранение. После утреннего осмотра, а это примерно 08.20, строем нас вели командиры в курсантскую столовую. За 20 минут завтракали и в 08.45 – развод на занятия. Опять построение, проверка состояния командирских сумок: наличие тетрадей, учебников, авторучек, командирских линеек, цветных карандашей, терок (резинок), компасов, курвиметров и т. д. Ровно в 09.00 – начало занятий, по 6 часов каждый день, в том числе и в субботу. Конец занятий – в 14.10 или 14.20. Обед с 14.30 до 15.00. После обеда – 30 мин свободного времени. С 15.30 до 16.00 – чистка оружия. И с 16.10 до 19.00 – самостоятельная подготовка к занятиям на следующий день. С 19.10 до 20.10 (1 час) – спортивно-массовая или политико-воспитательная работа. Последние два мероприятия чередовались через день. Ужин начинался в 20.30.

С 21.00 до 22.30 – свободное время. Тут каждый занимался своим делом: кто письма писал, кто читал художественную книгу, кто приводил свою форму в порядок и т. д.

В 22.30 начиналась вечерняя прогулка перед сном. Строем ходили по территории и пели строевые песни.

В 22.50 начиналась вечерняя поверка: в группах осуществлялась фамильная перекличка, проверка наличия курсантов, все ли на месте, не убежал ли кто в самоволку. И ровно в 23.00 – отбой. Сон был до 07.00 – всего 8 часов, вполне достаточно.

Курсантское питание

Курсанты были обеспечены трехразовым горячим питанием в соответствии с раскладкой продуктов на неделю. За каждым дивизионом (курсом) в столовой закреплялась определенная часть зала и одна официантка, которая с рабочими по столовой, из числа солдат, накрывала столы для курсантов. После приема пищи они же и убирали столы. В отличие от солдатских столов (там посуда была алюминиевая) в курсантской столовой использовалась фарфоровая посуда: тарелки и чашки.

На завтрак всегда подавалось второе блюдо. К установленному распорядком дня часу официантки накрывали столы. За каждой учебной группой были закреплены свои столы. За стол садилось по четыре курсанта. Кроме второго блюда, которое подавалось в тарелках, на столе в отдельной тарелке лежало по четыре варенных яйца, по одному на каждого курсанта; в блюдце было масло на четверых, а также сахар в сахарнице, то же на четверых, и хлеб. Я любил, когда утром на завтрак подавали плов, наедался и сытно себя чувствовал, – легко было терпеть до обеда. Еще я любил, когда на завтрак подавалась гречневая каша с мясом. Подавали на завтрак и молочную кашу с вермишелью или с рисом, и манную кашу. Масло намазывалось на кусок хлеба, этот кусок хлеба ели и запивали чаем. Чай подавался на столы в железных чайниках.