полная версия

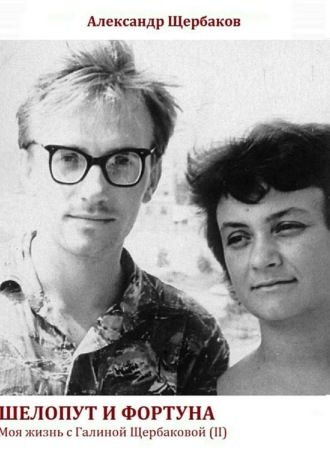

полная версияШелопут и фортуна

Я в ту пору любил солнечноголовую девочку Дину Гребневу, одноклассницу, но она об этом не знала.

В одном интервью Галина Николаевна сказала, что любовь может быть и в шесть лет, причем чувства эти такие же сильные, как и в других, более поздних сердечных тайфунах, преследующих человека. Я это мнение писательницы, признанной тысячами читателей спецом по любовному волнению души, считаю ошибочным. У меня в первом классе тоже была «любовь» – Нина Фотина. Я с удовольствием рассказывал о том, какая это хорошая девочка, и родителям, и бабушке… Но разве эту малышовость можно было сравнить со «зрелыми» переживаниями, возникшими от одного факта наличия на белом свете Дины? Тогда моей самой драгоценной вещью была стибренная у нее большая стирательная резинка с выведенными ее рукой чернильными инициалами «ДГ». Об этом раритете не знал никто в мире. Как и никто не знал, почему я вдруг исчезал из дома. А потому, что чувствовал: мне в этот момент надо выйти на улицу Советскую (а в другой раз – на Кирова), и я Ее, куда-то идущую по своим делам, точно увижу.

Семена историй кавалера де Грие и Октава де Т., легли в славно подготовленную для них почву. Мне открывался головокружительный мир отношений между мужчиной и женщиной, в сотни раз более сложно устроенный, чем галактика (в то время у меня был период увлечения астрономией; потом будет дипломатия; и уж потом журналистика). Со многим в этом мире мне еще предстояло разбираться и разбираться. Но кое-что я понял.

Ну, к примеру. Моя замечательная Дина училась так себе, плоховато. А я по мере удаления от начальной школы становился все более успешным учащимся. И меня тревожил такой статусный мезальянс. Мелькала даже мысль: не взять ли Дину «на буксир», дабы подтянуть ее успеваемость? Впрочем, я все равно не решился бы на такую степень сближения.

Скажу больше: Дина, заучивая домашние задания наизусть, порой не давала себе труда осознать их. Скажем, стих «Бородино». Там есть такая фраза: «Не смеют, что ли, командиры чужие оборвать мундиры о русские штыки?» Дина, декламируя на уроке это место, интерпретировала его так: «Не смеют, что ли, командиры чужие оборвать мундиры? О! Русские штыки!» По существу, забавная мелочь. Это я сейчас говорю. А тогда от этого – от неразумности такой пригожей девочки – краснел (была у меня такая слабость), и боялся, что все это видят и что таким образом будет раскрыта тайна моей страсти…

Так вот, из этих двух великих книг я вынес первый постулат любви: любимая женщина прекрасна во всем! Иначе нет смысла жить во имя ее. Ведь тогда сам смысл… исчезает. Прекрасное не совершенствуют! Это странные законы до ужаса странного мира влечения, в который рано или поздно суждено ступить каждому. Если отвлечься от неизбежных обстоятельств внешнего мира, именно они повелевают гармоничной судьбой или, напротив, катастрофическим роком нашего существования. Что бы мы ни говорили в его финале – пусть даже только для самого себя, может быть, для самоутешения, в глубине души знаем всё: был смысл или его не было.

И еще одно полученное от этих книг знание: любовные отношения с женщиной – это всегда приключение души. Не исключено – на всю жизнь. Я, без сомнения, последовал бы за Диной Гребневой, если бы так сложилась судьба, в любую Америку, как поехал кавалер де Грие за Манон Леско.

Лет через пятьдесят после того, как в меня вошло такое понятие, я сообщил о нем Галине. Дело было так. За чаем возник разговор о нашем давнем знакомом, некогда даже бывшем с нами в родственных отношениях. И Галя рассказала, как тот когда-то склонял ее к соитию, как он говорил – без всяких осложняющих жизнь последствий.

– Ну, это одно из самых извинительных предложений от мужчины, – сказал я (вспомнив обаяшку поручика Ржевского). Но, увидев в ее глазах некоторое недоумение, добавил: – Однако в тысячу раз интереснее…

И высказал мысль о сердечном приключении, способном противостоять душевной энтропии.

Знаете, что сказал мне профессор любовной прозы?

– Ну, это давно всем известно…

Но я-то, однако, к этому пришел без помощи «всех». И, думаю, пораньше, чем сам «профессор».

А впрочем, эта житейская премудрость тоже вполне могла быть основана на ранних «полевых исследованиях» будущего «профессора». Вот фрагмент воспоминаний Галиной студенческой подруги Инны Калабуховой.

…Тут, впрочем, она никаких усилий не прилагала. Хоровод, рой этот кружился вокруг Галки с первого дня. И был потрясающе разнообразен. От первокурсников наших до выпускников. От разгильдяев, от спортсменов – до зубрил-отличников. Галка оттянула на себя чуть не половину скудного мужского отряда гуманитариев, прихватив заодно юристов и геологов, которые тоже учились в главном корпусе.

Как пелось в одной тогда популярной песенке: «Не такая в общем уж красавица»… Даже и кокеткой она не была. А стремление украсить себя какой-то дамской шляпкой с вуалеткой только портило Галку. Глаза только были необыкновенные…

Ведь мы тогда знать не знали о таком удивительном свойстве, как сексапильность. Что-то такое я почуяла на встрече пятьдесят второго года, когда я и Галка, уже невеста, причём вместе с женихом, оказались в компании, где небольшое количество мальчиков было чётко прикреплено к конкретным девицам. Я с этими парами общалась постоянно, и никому из ребят в голову не приходило отнестись ко мне иначе, чем как к «хорошему парню». А с появлением Галки «всё смешалось в доме Облонских». Пары рассыпались. Все ребята потянулись к ней, как булавки к магниту. И это выглядело так естественно, что не вызывало у остальных девушек, включая меня и «брошенок», ни раздражения, ни обиды. Мы тоже были Галкой очарованы. Это был такой свет не просто женского обаяния, такой костёр живой жизни, всплеск эмоций, выходок, острот, что все скромно отступили в сторону, ожидая, когда это пламя вернётся в свой личный очаг и позволит затеплиться нашим огонькам.

Такой вот, сторонний, взгляд на человека, к которому я сам по определению не в состоянии относиться объективно…

Помните, у Булгакова в «Театральном романе» герой вдруг увидел, как все написанное им оживает на воображаемой сцене? «Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трёхмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки…»

Все рассказываемое мною происходит внутри похожей «коробочки» и характеризуется, по сути, лишь ее же обитателями – мною и… Галиной. А как все видится со стороны? Вот что, можно сказать, интриговало меня. Вопрос представлялся неразумным из-за невозможности (в том числе и за давностью лет) ответить на него. Так мне казалось, пока в Москву из Израиля не приехала с докладом на юбилейные Цветаевские чтения (или конференцию?) Аида Злотникова. Любимая ученица Галины. Когда Галя ушла из жизни, та написала в очерке «Один учитель» вот что.

«Мне 14 лет. 1955 год. Челябинск. Восьмой класс, школа № 63. Наступила юность. А в ней – преображение. Она вошла в класс, и мы все сразу в нее влюбились. Но для меня встреча с ней стала судьбой.

Я хотела ей подражать во всем: в манере говорить, читать стихи, вести урок, одеваться. На всю жизнь запомнила все ее наряды, в которых она ходила. Ревновала, когда учитель физики шел ее провожать домой…

…После десятого она меня привела в газету «Комсомолец» на свое место – учетчика писем, потому что ГН получила должность литсотрудника в отделе комсомольской жизни.

В моем кабинете – Саша Щербаков – литсотрудник, Толя Гилев – художник, Аркаша Борченко, влюбленный в меня с первого взгляда. Все молодые, все талантливые.

Редакционные мужчины оказывают ей знаки внимания, а она выбирает Щербакова. Я знаю их тайны и храню.

Она в редакции – солнечное сияние – ситцевое платье, копна вьющихся волос, огромные, всегда смеющиеся черные глаза. И… счастье.

…Ростов. Мы отмечаем мое двадцатилетие.

Месяц назад ГН прислала письмо: «В Ростове есть университет и факультет журналистики. Будешь учиться. Приезжай».

Я тайком купила билет, в пединституте взяла академическую справку, маме сказала: «Ты не переживай, я еду учиться на журналистку, без диплома не вернусь. Там у меня – Галина Николаевна, понимаешь?..»

Я спросил, встретившись с Аидой:

– Ты можешь рассказать, что значат твои слова: «Я знаю их тайны и храню»?

– Могу.

И через две недели получаю от нее письмо. Там, например, говорится:

«Когда я пришла в редакцию, мне казалось, что Галине Николаевне очень важно было в тот момент, чтобы рядом был ее человек. Ведь ваши отношения для окружающих были тайной. Сначала она очень

переживала, будете ли вы встречаться долго. Потом этот отъезд, на котором так настаивал Режабек. Я помню, я ей даже говорила: пусть Режабек уезжает один, а вы останьтесь, разведитесь здесь и выходите

замуж за Щербакова. Она почему-то говорила, что этого никак сделать нельзя. Но я, честно тебе говорю, я никогда не думала, что ты поедешь, я поняла это только тогда, когда мы ее проводили и ты напился и плакал.

В Челябинске, когда мы с ней были на водной станции, лежали загорали, она очень переживала, что у вас разница в возрасте. Она мне тогда дала книжку Экзюпери «Маленький принц», я впервые ее читала, а она мне говорила, что у нее совсем не стройные ноги, и ты это заметил, и ей казалось – очень видно, что она старше тебя. А я ее все время убеждала в другом…, что никогда ее не бросишь и что ты никогда разницу в возрасте не почувствуешь. Я даже ей однажды сказала: какая разница в возрасте, когда он вас так ревнует.

Мне кажется, ей всегда хотелось тебе нравиться во всем. Знаю абсолютно точно, что ей было очень важно, что ты скажешь о том, что она пишет. …Когда я первый раз тогда в «Комсомольце» в Челябинске написала «Поводырь теряет путь», заголовок ты придумал, Галина Николаевна сказала: «Щербаков принял». Это была огромная похвала в ее устах.

…Ей было, Сань, с тобою очень хорошо. Я не знаю, как она тебе объяснялась в любви, но она тебя очень любила. Всегда».

И тут я говорю: «А мужики-то (то есть я) не знают!», как говорилось в одной смешной телерекламе. Но хорошо, что верная Идочка свято хранила тайну Галины Николаевны и ото всех, и от меня. В противном случае она бы лишила меня изрядной доли сокрытых приключений в незримом мире сердца, которыми оборачиваются любые нешуточные отношения с женщинами и ради которых только и стоит вступать в эти отношения.

А вот и «взгляд со стороны» Славы Смирнова, профессора Южного федерального университета, нашего стародавнего друга из Ростова. «Когда Щербаковы получили квартиру на улице Мечникова, меня поразила одна деталь. Когда они свезли свои библиотеки и расставили их по разным стеллажам двух противоположных стен, оказалось: многие книги у них были одинаковыми! Да, Александр и Галина были единомышленниками во всем, и это потом помогало им хранить любовь, тепло их семейного очага в противостоянии преградам жизни, которых у них было достаточно. Мне кажется, что Саша Щербаков сыграл в писательском становлении Галины Режабек немалую роль. …И поддерживал всем, чем мог в нелегкие времена её медленного, долгого движения к высокому успеху.

Сколько раз я наблюдал, как проявлялась Галина благодарность. Даже когда его настигала обыкновенная простуда, она рассказывала, как лечила его популярным «Фервексом» с интонациями настоящей сестры высшего милосердия. А уж когда он заболел серьезно, она буквально поставила его на ноги любовью и заботой». И он же, Слава: «Во время наших встреч я иногда фотографировал. Последний раз меня подвел аккумулятор. Когда я стал делать снимки, оказалось: с каждым кадром все словно потухало. …И вот, наконец, Александр Сергеевич снимает меня с Галей. Она положила мне голову на плечо, и смотрит, как будто из какого-то далёка-далека – всё расплылось в зыбком полутумане. Она словно «уходила» от нас…»

Аккумулятор стал нечаянным средством создания образа ухода: это была последняя ее встреча с ростовскими друзьями, с любимым городом.

А буквально в предыдущем абзаце воспоминаний Смирнов описывает любопытную сценку.

«У неё была мгновенная реакция, точная и тонкая ирония, схватывающая существо дела. …Я лечил катаракту в институте глазных болезней в Москве. И кому бы я ни говорил об этом, все в один голос спрашивали, как заведенные: «У Фёдорова?» (Обратите внимание на то, как действуют на человека клише СМИ). Когда я сказал об операции Галине, она (полуотрешенно): «У Фёдорова?» Я (удивленно-возбужденно): «Галя, и ты?!» И тут последовала незамедлительная торжествующе-озорная реакция: «У нас в стране если и есть что-то хорошее, то – в единственном числе».

Я не в зыбком полутумане, а со всей резкостью помню, как она уходила из жизни.

Два медика из «Скорой помощи» хлопотали вокруг нее, стараясь восстановить давление крови, – две женщины. Одна немолодая, много чего видевшая в профессии, была настроена оптимистично, сыпала прибаутками, рассказывала, скольким за смену таким сосудистым больным они помогли в нелегкий для тех неустойчивый весенний день. Другая же часть больничного экипажа, молодая девушка, с первой же минуты насторожилась. И когда третья, а может быть, и четвертая инъекция оказалась недейственной, она вышла из комнаты и стала звонить. Я стоял возле двери и понял из услышанного: вызывает реанимацию.

Хорошо зная Галину, я видел, как ей «неудобно»: мало того, что из-за нее такая суетня, так еще и что-то не получается…

– Санечка, – сказала она, – подари им по моей книжке.

– По какой?

– «Вам и не снилось».

– Старую или новую?

– Новую.

В две больницы, через которые Галина прошла с начала того, 2010-го, года, я по ее просьбе привозил по несколько книг и для эскулапов, и для однопалатниц. И она знала, может быть, к ее неудовольствию, что в первую очередь все хватали издания под названием «Вам и не снилось». Очередной такой сборник под конец 2009-го выпустило «Эксмо». Два из недавно доставленных авторских экземпляров и достались медичкам «Скорой помощи».

– Санечка, – снова позвала Галя, – возьми мою руку.

Она несильно пожала мою ладонь и сказала:

– Кажется, это все.

И отвернула от меня лицо. Я стал говорить, чтобы не валяла дурака, что сейчас еще приедут врачи. Но, похоже, она этого уже не слышала. В точности не знаю, потому что в эту секунду реаниматоры, прибывшие чуть ли не мгновенно, как раз позвонили в дверь.

Двое показавшихся мне исполинскими мужчин, отягощенных и увешанных поблескивающей заморской аппаратурой, грузно ступая, проследовали к кровати больной, цыкнули на вызвавшихся им помогать женщин («Вы свое уже сделали», – сказали то ли успокаивающе, то ли с упреком или издевкой, но очень свысока) и споро начали запускать технику, которая была еще и говорящей.

«Отойдите от пациента!» Под механичную дикторскую команду покидали нашу квартиру медики «Скорой», унося под мышками книгу Щербаковой «Вам и не снилось»…

Их сменщикам предстояло трудиться еще 40 минут, до 13.05. Чуда не случилось.

Когда Галина от жизни взахлеб, казалось бы, предназначенной ее натуре, предпочла существование анахорета Пимена, отдавала ли она себе отчет, что ее «костер темперамента» (выражение Инны Калабуховой) в замкнутом пространстве может длить существование не только при наличии творческих дровишек, еще необходим и приток кислорода – востребованности. Как она сумела прожить без нее без малого девять лет?.. (Это спрашиваю я. Разве не смешно? Но действительно только сейчас, можно сказать, на досуге я увидел мысленным взором эту пропасть времени с неразличимой расплывчатой, мглистой глубиной…) Если бы ей назвали этот срок загодя, не переменилась ли кардинально наша судьба?.. «Её книги, отделённые от автора, начинают жить другой жизнью. Галина Николаевна Щербакова вернулась в них, осветив тексты не только выдающимся талантом, но теперь уже – и всей своей удивительной жизнью». (Владислав Смирнов).

…Однако вернусь к истории с Людмилой – к соображению о том, что наш организм есть еще и компьютер, незримо подводящий разум к решениям. К описываемому моменту в моих представлениях кое-что сдвинулось. Скажем, выяснилось: не каждая Прекрасная Дама действительно прекрасна. К примеру, Кармен. В опере Бизе это светлая Женщина, воплощающая дух свободы. А «на самом деле», то есть в новелле Проспера Мериме, это безбашенная девчонка с порченой генетикой, с коллекцией дурных склонностей. Или вот «Дворянское гнездо» Тургенева. Что беспутная Варвара, что Лиза Калитина – образцовая «тургеневская девушка» не мытьем так катаньем иссушают живую, незаурядную душу Лаврецкого Федора Ивановича. Чуть ли не каждая позиция в университетской истории литературы – пример заковыристых гендерных взаимоотношений.

Помимо литературы, были и взаправдашние оказии. Училась, скажем, двумя курсами старше нас С. Т-ева. И слыла, выразимся так, местной Нана. Ни в коем случае не из-за поведения. Но ее заманчивые формы неизбежно привлекали внимание мужчин. В том числе в изобилии водящихся на факультете поэтов. Мой общежитский однокомнатник Саша Афанасьев время от времени со вкусом бормотал собственные вирши:

У Эс. Т-вой богатое тело,

Бери ее на ночь…

Нет смысла далее цитировать плоды вольной фантазии новоявленного Баркова с его лишенным изящества вожделением. Однако именно в этой сгустившейся чувственной ауре вдруг возник удивительный и трогательный, как у колючего столетника, цветок любви.

Женя П., на курс младше С. Т-вой, явил перед целым светом страстность чувств, достойную Рыцаря Печального Образа. Можно многое вспоминать, что и как он делал, дабы доказать свою любовь, но, думается, хватит одного косвенного, но много говорящего признака: филолого-журналистская студенческая братия, всегда готовая мгновенно облажать кого и что угодно, всячески сочувствовала Женьке и, можно сказать, с замиранием сердца следила за перипетиями сюжета.

С. Т-ева была холодна и равнодушна. Женя чуть было уже не вылетел из университета по причине провала сессии. Но был не в состоянии отречься от идеи фикс. С моей легкой руки часть общежитской общественности стала называть Женькину эпопею «осадой Ла-Рошели».

И какой же катарсис мы испытали, когда однажды Ла-Рошаль пала: С. Т-ева согласилась выйти замуж за Женю П.!

Далее последует, пользуясь словцом постаревших девочек-завсегдатаев интернета, увы, только печалька. Едва снова собравшись в новом учебном году, мы узнали: в семье П. и С. Т-вой полный разор и бедлам. Женька все чаще напивается и к тому же лупит С. Т-еву едва ли не смертным боем.

Неожиданное письмо Людмилы подвигнуло, было, меня на встречу с ней. Опыт, полученный в совместных приключениях с Октавом и кавалером де Грие, побуждал к этому. Ибо: любовь – высшая цель, а предмет любви – бесценен. Однако знание, почерпнутое из жизни, заметно противоречило такой однополярности. Говоря откровенно, меня смущало, что, как бы ни сложились обстоятельства, они будут напоминать… «осаду Ла-Рошели». А это, чудилось мне, чревато опасностью. Какой – точно не знал. Да и сейчас, каюсь, не знаю. Хотя на памяти у меня есть несколько случаев, когда одна сторона (бывали и мужчина, и женщина) длительно изматывала своим упорством другую и добивалась-таки единения (не обязательно брачного). Все они за редким исключением ничем хорошим не окончились. Но разве мои наблюдения – аргумент? Статистика и та – не точная наука, когда имеет дело с такими текучими, переменчивыми материями.

Короче, таившийся в моем «органоне» компьютер в вопросе (никак не могу найти слово, обозначающее состояние между «разумом» и «интуицией», между «интуицией» и «восприятием»), возобновлять ли мне отношения с Люсей после ее письма, не выдал последнюю, предостерегающую от опрометчивости панельку «Да» – «Нет». Как это в «Сказке о рыбаке и рыбке»: «Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула».

Это значило: нет.

IV

Однако почти уверен, что послал ей ответное письмо: об этом свидетельствуют мои карандашные закорючки на Люсином послании. По ним можно судить, что мне казалось в нем главным или спорным. И по ним же ясно: нет – сказано определенно.

Почему же нет этого письма? Или потому, что мне его не вернула Людмила, или, что скорее, я выбросил его. Последняя версия заслуживает моего нынешнего внимания.

С чего начать? Пожалуй, с ДСП. Со древесностружечной плиты… Впрочем, нет, сама ее история начинается с одиссеи наших книг.

Новые знакомые, приходя к нам, часто в удивлении вскидывали глаза, поражаясь их количеству. Из каждых десяти интервью с Галиной в девяти во вступительных фразах непременно говорилось о «стенах квартиры, состоящих из книг». Они были, может быть, главным объектом постоянной и нежной Галиной любви. «Вот вы видите, сколько у нас дома книг, – говорила она в беседе с Марией Челищевой в 2007 году. – И у нас еще там две комнаты, и они забиты книгами, и коридор забит книгами… Я вдруг представила… Вот у меня молодой кот, он из норвежской породы. Норвежские коты живут долго, дай бог им здоровья. Ему сейчас всего полтора годика. И я, значит, думаю: не дай бог, но это точно, что еще 15 лет я не проживу, такого просто не бывает… Что будет с котом? И у меня разрывается внутри сердце. И вот так же у меня разрывается сердце, когда я думаю, что будет с моими книгами. Вы даже не можете себе представить, какая это боль. …Когда-то я не понимала фразы Пушкина, который, умирая, сказал «Прощайте, мои друзья!», обращаясь к книгам. Но сейчас я понимаю это каждой клеточкой своего организма… Хорошо, что мы с мужем в этом смысле абсолютно родные души».

…Я задерживаюсь перед одной из наших «книжных стен» и через две минуты, почти не сходя с места, набираю, не глядя на обложки, десяток книг, одно прикосновение к которым заставляет биться сердце чаще…

Почему же обычные, не библейские книги вызывают мое волнение? Потому что они, разные, много лет назад сходно воздействовали на наши, мою и Галину, души, причем, можно сказать, одновременно. Это было, еще раз повторю, в краткую удивительную пору жизни страны, испокон века привыкшей к панцирю несвободы. Недавно возникшее Издательство иностранной литературы и Гослитиздат с его феерической серией «Зарубежный роман XX века» (а еще, кстати, и Свердловское книжное издательство), словно не веря себе и соревнуясь, в горячечном ритме чуть ли не раз в неделю выпускали блестящие сочинения писателей, накопившиеся за полвека в самых разных странах.

В нашем университетском здании был книжный киоск, точнее, несколько сдвинутых столов с разложенными книгами, и было трудно пройти мимо, не купив чего-то новенького. В этой оттепельной погоне за культурой Европы и Америки было, как я понимаю, не до полиграфических изысков. Книги выпускались в основном не в переплетах, а в бумажных обложках (к счастью, сшитые нитками, склеенных для разового прочтения выпусков еще не было), в лучшем случае покрытых суперобложкой, тоже из жиденькой бумажки. По такому нетоварному виду, исключающему какую-либо нынешнюю денежную ценность, я мгновенно обнаруживаю их. Но именно эти книги в первую очередь и могу по-пушкински назвать: мои друзья! И, может быть, самые задушевные друзья.

Неудивительно, что два или три десятка их я привез из Свердловска в Челябинск. Грэм Грин «Тихий американец». Франсуа Мориак «Клубок змей» и «Дорога в никуда». Чезаре Повезе «Товарищ». Феликс Джексон «…Да поможет мне бог». Но вот и русский писатель, которого я не знал: Александр Неверов «Ташкент – город хлебный»… Но стоит ли перечислять? Главное то, что когда в союзе моей и Галиной жизни пришло время единения наших книг, почти все мои печатные ценности оказались и у нее!

Впрочем, ничего необыкновенного в этом нет. Недавно я на сайте LiveLib набрел на список любимых книг Бориса Стругацкого. И там, уже без удивления, но с радостью, обнаружил много названий именно из того, нашего «оттепельного» собрания книг, о которых мне не сказать точнее, чем сам писатель: «Вовсе не обязательно те, перед которыми склоняешь голову в почтительном поклоне. Но обязательно – самые любимые. Выдержавшие испытание временем. Прошедшие с тобою через все жизненные перипетии и сохранившиеся на полке – теперь уж навсегда, до самого конца… Никаких глубокомысленных обоснований. Никаких ссылок на историческое значение и роль в мировой культуре. Только – любовь, благодарность, память. И откровенное признание: без этих книг я был бы другим. Более того: без них я был бы хуже. На полках моих стоит еще много замечательных и даже великих, с уважением читанных и даже перечитанных, но нет у меня к ним той нежности, той благодарности – за всю жизнь и на всю жизнь».

Вот помянул Бориса Стругацкого – и всплыло: среди привезенных из Свердловска книжек был и детгизовский сборник рассказов «Шесть спичек» – Аркадия и Бориса Стругацких (а я ведь из-за провальной проделки памяти много лет считал, что знаю этих авторов только с «Суеты вокруг дивана» – первой публикации из «Понедельника…»). А вместе с ним – «Вторжение с Альдебарана» и «Формула Лимфатера» Станислава Лема, и «Мир, в котором я исчез» и «Голем» Анатолия Днепрова, и большой переводной американский сборник, где были и Роберт Хайнлайн, и Рэй Бредбери. И… мое новое страстное увлечение научной фантастикой. Что мы знали в ней до этого? Пожалуй, только Ивана Ефремова.