полная версия

полная версияШелопут и фортуна

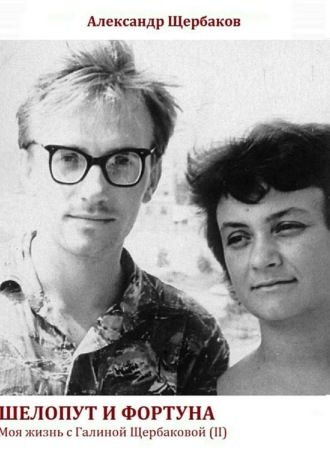

Лена и Слава Смирновы, наши ростовские друзья

15 марта 2010, 15:06

Здравствуйте, Лена и Слава! Галю позавчера выписали из больницы – не как здорового человека, но все же такого, что можно отпустить домой. Как будет дальше, пока не ясно. Спасибо за поддержку. Привет вам от Гали.

Обещанное Секачеву предисловие к сборнику сочинений Галины пришлось писать уже мне самому.

II

С электронным письмом из двух слов – «См. вложение» связана памятная для меня история. Она касается последнего текста, написанного рукой Гали. Вот что ему предшествовало.

«Я случайно узнала, что А.С. перенес инсульт, и позвонила ему домой. Трубку взяла Галина Николаевна. И вот в тот момент, когда она сказала самые первые слова – я вдруг с сожалением подумала, что столько лет могла бы быть с ней знакома! Она разговаривала… как бы правильно это определить – смеясь, с какой-то внутренней иронией, как будто мы с ней были давно знакомы. Вот это ощущение давнего знакомства – оно с годами встречается все реже, поэтому я тут же галопом побежала к ним в гости под благовидным предлогом проведать А.С. И с тех пор моя жизнь приобрела какой-то иной свет».

Это откровение Ольги Белан из ее блога в «Живом журнале». Она моя давняя добрая знакомая из числа не только талантливых, но – «как бы правильно это определить» – …отъявленных журналистов. В ту пору она, оставшись без работы, в какое-то рекордно короткое время взяла и написала книгу о многих любопытных моментах своей профессиональной жизни. И прислала по компьютерной почте рукопись с просьбой показать Галине. 100 страниц весьма убористого принтерного текста я передал той, сказать честно, безо всякого удовольствия. Для этого были причины.

…В конце 2008 года вышла книга «Яшкины дети». О ней высказаны и в СМИ, и особенно в Интернете различные мнения. Повод для многих из них дала Галина, хулигански обозначившая двадцать своих рассказов названиями самых популярных прозаических произведений Чехова. Честно сказать, не знаю, что первоначально задумывала она при этом. Но получилось здорово: противопоставление сравнительно вегетарианских времен Антона Павловича столетию, совсем недалеко ушедшему от своего предшественника – «века-волкодава».

Я только потом сообразил, какую профессиональную дерзость (или безрассудство?) проявила писательница. Взять и прямо подставить себя под сравнение с любимым, а главное, великим сочинителем. Насколько я не осознавал риска, свидетельствует факт, что по моему настоянию Галя приписала еще и эпиграф: «Эта книга – дань любви всей моей жизни к Антону Павловичу Чехову». Мы оба пребывали в атмосфере какого-то внутреннего залихватства, видимо навеянной ощущением накопленной писательской искусности Галины. В маленьких замкнутых коллективах («я и ты» – таковым является) нередки случаи такой взаимной психологической (психической?) заразительности.

Сейчас-то могу сказать: обошлось!

«Сборник… поразил литературным мастерством автора… Получилась мощная книга, в которой чеховские архетипы обрели черты наших современников».

«Книгу выдержат, пожалуй, только те читатели, которые не боятся очень сильной, тяжелой и пронзительной прозы».

«Конечно, литературные аллюзии в книге тянутся не только к Чехову, тут и Бунина уместно вспомнить, и Гоголя, а потом всю русскую классику помянуть добрым словом. Потому что сильна связь и традиция. Все та же ясность текста, свобода стиля, легкость языка».

Это из рецензий, которые я нашел уже после ухода Галины. А вот реплика из публикации, которую она прочитала сама. Несмотря на некоторую снисходительность оценки, а в чем-то, может быть, и неправоту, писательница с удовлетворением восприняла ее: «Это подражание, но подражание, не самое далекое от высоты оригинала». Ведь оригинал – «любовь всей моей жизни».

Были, в основном – в Интернете, и негативные отзывы, что естественно. Но вот что меня искренне поразило: частое проявление катастрофических патологий читательского вкуса. Какая-то дремучая невосприимчивость печатного текста. Словесную игру с названиями рассказов, оказывается, можно принять за нахальную попытку улучшить Чехова! Берут и сравнивают: «Милый дедушка, Константин Макарыч! …И пишу тебе письмо» – и «Здравствуй, дед-пердед. Не сдох еще? Попробуй только!», замечая различия лишь в лексике – и все. И даже фразы завершающих сцен одноименных миниатюр («Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал…» – «И ему показалось, что он умер») не подсказывают им, что прочитанные ими рассказы – не просто разные, а о разном, а смысл одинаковых названий – как раз в подчеркивании разницы. Будь я писателем, при таких читателях у меня бы опустились руки и никогда больше не тянулись к «клаве».

Но я, слава богу, не писатель, а тогда, в 2008-м, был компьютерным первопечатником этих рассказов. И первочитателем превосходных, на мой вкус, текстов, возникавших под шариком обыкновенной авторучки «Pilot».

…Нахожу туго спеленатую пачечку исписанных листов – это «Яшкины дети». Она увязана лиловой ленточкой от какого-то парфюмерного или конфетного подарка. Ее длины, видимо, не хватило, и она была подвязана кусочком такой же ленты от того же подарка. Я вижу (мысленно) Галю за этим занятием: в свободный час, в одиночестве, она задумчиво освобождает стол от лишнего: и от завалявшейся в ящике лиловой тесемочки, и от ушедших во вчера рукописей. Слишком коротка ленточка – не получается бантик на бумажной стопочке? Так вот же еще не выброшенный такой же кончик… Умиротворение после завершенной работы, возможно, в предчувствии новой, пока еще расплывчатой, неявственной…

Едва взялся за край бантика, он тут же развязался, и передо мной – рассказ «Разговор человека с собакой». Девять страниц практически чистового, в один присест написанного текста, даже каллиграфически красивого, как в тетради по чистописанию, к тому же еще и с оставленным слева, как у добропорядочной старшеклассницы, полем. В книге рассказ занимает тоже девять страниц. Я не поленился и сравнил: все совпадает почти до буквы. «Почти» относится к двум знакам. Галя написала: «А я уже ботинки одел». Я при перепечатке исправил «одел» на «надел». По правилу. (Но вот недавно по радио услыхал, что уже идет обсуждение на тему допущения и первого, пока еще безусловно ошибочного варианта).

Иногда я в качестве «барышни с ундервудом» не поспевал за ней. Допечатывал очередной рассказ, а она появлялась из соседней комнаты с новым. Приходила с усталым, но совсем молодым, красивым, одухотворенным лицом. И я сдерживал дыхание, чтобы ненароком не сдунуть пелену снизошедшего на нее… счастья.

Да, это была наша самая счастливая весна. Парадокс – она совпала с мировым кризисом, великим спадом в экономике, не обошедшим в тот раз и Россию. Я тогда сотрудничал «дистанционно» в газете «Жизнь гражданина России» и журнале «Планета здоровья» (вскоре, увы, закончивших свое существование). Мои усилия приносили в дом не слишком много материального, но ведь и работа была «санаторной» по сравнению с высасывавшей силы службой в «Литгазете» или в «Огоньке». Галя ушла из издательства «Вагриус», блестяще делавшего книги, но вот с деньгами… Помимо того, что их было мало, каждый раз, когда она просила предоставить финансовую справку, оказывалось, что она задолжала бухгалтерии изрядную сумму. Это приводило автора в недоумение и уныние. Ее новый издательский дом, «Эксмо», сразу предоставил достойные условия, что с лихвой перекрыло уменьшение моих зарплат.

Но для меня главное (с Галиной я об этом суеверно не говорил) было в ином. Я торжествовал! Глубоко внутри себя – тоже боясь спугнуть веяние фортуны. Миру явился еще один Настоящий Писатель, обладающий редкой полнотой профессиональных достоинств. Такое случается не часто. Мне было не важно, напечатают книгу или нет, безразлично, что о ней скажут. Я знаю ее цену. Она для меня измеряется не столько читательским восприятием, сколько воплощением творческого ресурса, выданного автору Свыше.

Книга-итог, книга-постижение. Все было правильным. И предчувствия, и самоотречения. Ничто не оказалось напрасным. Ни риски, ни потери. Реализовалось мое понимание мира.

И был год (приблизительно) умиротворенного, с легким сердцем, существования. Можно ли пенять на судьбу, что всего один год на всю взрослую жизнь? Нельзя. Многим и этого не дано.

Так было до 7 июля 2009 года, когда меня на кухне в момент перемены воды в кошачьей лоханке сбил с ног – буквально – инсульт, изрядно напугавший кота Мурзавецкого, никак не ожидавшего от меня, кормильца, столь коварной выходки.

Надо ли говорить, что мне не раз приходила мысль: случившееся – расплата за год, можно сказать, самодовольства, за жизнь по лживому, как метод социалистического реализма, утверждению, приписываемого Горькому (на самом деле – это Короленко): «Человек создан для счастья, как птица для полета». А еще и о том, что ко многим кончина приходила в разных обличьях тогда, когда, независимо от возраста, по сути исчерпывалась их личностная программа. «Все, что мог, ты уже совершил…» Примеры бесчисленны. Но самый наглядный, правда от противного, – Александр Исаевич Солженицын. Были фронтовые пули и мины, сталинские гулаговские палачи и раковая опухоль – ничто его не брало, пока не исполнил ниспосланную повестку бытия. Ее могло хватить на десяток обычных душ.

Нам не постижим Тот, кто порождает реестр наших трудов и дней. Но вот угадать эти предначертания, оказывается, возможно. Правда, когда смотришь не на себя, на другого – со стороны. Самому человеку, к счастью, не дано знать «ни своего дня, ни часа».

Уход из жизни творческого человека часто сопровождается искренними сожалениями: сколько бы еще мог совершить. Это говорится на основании «устаревших данных» – о творческих возможностях личности, о имевшихся планах… А между тем в непостижимых для смертных пределах была подведена (и, может быть, давно) итоговая черта. Однако кого-то удерживает, скажем, ожидание близкого юбилея, а кого-то вообще нечто суеверное… Галя в последний свой год не раз говорила: «Вот и пришел мой возраст – две кочерги». 77 – столько лет прожила и Екатерина Николаевна – «буся», обожаемая Галиной, и сестра мамы Ируся. Галя безотчетно держала в голове эту цифру как вешку некоей границы.

…Так, может быть, тот год, не отягощенный заботами и тревогой, был просто бонус – подарок распорядителей судеб? Или их недосмотр?..

Мое представление о дальнейшей работе Галины было связано с «Яшкиными детями». А сама она вдохновлялась разными разбегающимися замыслами. «У меня в планах было написать книгу «Яшкины дети. Книга вторая», – говорила она в одном из последних интервью. – И тут муж, копаясь в наших книгах, просматривая дневники Чехова, нашел фразу «Название для книжки: старые грехи». Муж мне это прочел, и меня словно в грудь ударило. Дело в том, что у меня есть роман «Смерть под звуки танго». Он про… старые грехи, которые бьют нас будь здоров как. …И если я напишу еще несколько рассказов, то я и назову этот сборник «Старые грехи» (со ссылкой, что это сам Антон Палыч придумал название). Дай Бог мне времени и сил, чтобы это получилось. Это то, что называется заданием на послезавтрашний день. На завтрашний надо дописать историю про кота Мурзавецкого (тут и юмор есть, и фантастика – это забавная такая штука для меня самой)».

Интервью было напечатано в последнем номере федеральной газеты «Российский лидер» за 2009 год. Гале оставалось жить три месяца. И до самого конца мы не могли прийти к согласию, что важнее – кот или Яшкины дети. Порой мы говорил о некоторых грядущих рассказах: Галя с озорством обнаруживала, как, выворачиваясь по сути, общеизвестные чеховские названия сливаются с нашими типичнейшими злободневностями.

– Вот и пиши, – радовался я.

– Ну, конечно, напишу, мне же это очень интересно… Вот только про кота закончу…

Зациклилась на коте. Я напоминал об уже написанных бесчисленных рассказах, повестях и романах про котов, но ее это не смущало. Скорее, наоборот. Одним из мотивов пристрастия к теме, не сомневаюсь, была Галина преданность памяти об Ариадне Громовой, ее любимой литературной наставнице и известной писательнице-фантастке, сочинившей повесть «Мы одной крови – ты и я!». На книге-подарке та надписала: «Гале, Саше и прочим Щербаковым – с любовью и пониманием в смысле котов, псов и прочего зверья». Насчет псов все относительно, а вот к семействам кошачьих наша дочь Катя, которой было тогда 11 лет, испытывала прямо-таки нечеловеческую любовь. Сохранились два Катиных сочинения той поры – «Слово о кошке» и «Второе слово о кошке». В одном из них говорится: «Кошки – это те же самые люди, но отличаются тем, что не умеют по-настоящему любить. Мой кот меня очень любит, но когда он хочет есть, он сердится на меня, если я его глажу. Я пытаюсь воспитать в нем настоящую любовь, но не могу. Нельзя изменить природу!» Галина, получается, ее «изменила»: ее литературный Мурзавецкий прямо-таки преисполнен этим человечьим чувством. Ну, а главного героя-кота громовской повести звали Барсом…

…Итак, она тянула котовью линию, я переносил текст по мере его появления в компьютер и, замечая недочеты, честно говорил о них. В основном они касались восприятия мира животным (Галя, увлекаясь «очеловечиванием» кота-мыслителя, часто игнорировала его отличия от прямоходящих философов, например, более развитую чуткость слуха или особенности обонятельного постижения окружающего). Еще я поставлял автору элементарные сведения по информатике (литературный Мурзавецкий общался с ментальным миром посредством компьютерной мышки).

Однако в труды над «Эддой кота Мурзавецкого» – так Галина назвала свою последнюю повесть – вклинилась моя болезнь. Именно в ту пору прислала рукопись своего романа Ольга Белан. Меня, повторю, это не обрадовало, как любое обстоятельство, отвлекающее Галю от работы. Она же сама, выбитая из рабочей колеи моей хворью, на досуге прочла его, и он ей понравился. Более того, при очередном визите Ольги она сказала:

– Найдешь издателя – напишу пролог для книги.

Издателя Ольга нашла, и тот, как говорится, с энтузиазмом воспринял информацию об обещанной рекомендации. А нас постигла новая, оказавшаяся непоправимой беда – болезнь Гали. Были полмесяца между выпиской из одной больницы и попаданием в другую. Тут и позвонила Ольга:

– Книгу могут выпустить за две недели. Но очень хочется, чтобы было вступление Галины Николаевны.

А у Галины Николаевны не было сил. О чем я и сказал Ольге. Та предложила вариант: пусть Галя скажет несколько фраз по телефону, Ольга их запишет и принесет на подпись. «Ни за что! – запротестовала Галина. – Напишу сама». Я не удержался и напомнил, что именно она сама породила ситуацию: «Это твоя идея – сделать пролог». Галя встала с постели и перебралась за письменный стол…

Мне кажется, отчасти я понимаю, что двигало ее волей, – чувство благодарности. Потому как я и сам испытывал (и испытываю) его к Ольге Белан.

…Драматичность нашего существования заключается еще и в том, что жизнь – одна, и все главное в ней тоже бывает, по преимуществу, однажды и без репетиций. В том числе – возвращение к относительно нормальному существованию после, как выяснилось, нефатального и не самого калечащего апоплексического удара. Многое приходится начинать сызнова (например, осваивать компьютерную клавиатуру), в том числе навык самостоятельного хождения.

Однажды Оля, придя к нам, с милой бесцеремонностью бывалого доктора стала заставлять меня, немощного, одеваться.

– Зачем?!

– Пойдем гулять. Надо ходить, двигаться. Движение – жизнь. Так ведь, Галина Николаевна?

Я увидел в глазах Гали испуг. Но она ответила:

– Конечно.

Мы втроем – я посередине, а слева и справа – надежные женские плечи – дошли до лифта, спустились, затем, рискуя разбить лбы, преодолели пять ступенек вниз и прошли метров пятьдесят по тротуару Вятской улицы. Вовремя вернувшись – моя голова неудержимо пошла кругом и ноги стали подгибаться, – посидели на скамеечке при подъезде и с чувством исполненного долга на моем предпоследнем дыхании вернулись на наш десятый этаж.

Как это было вовремя предпринято! Когда Галя лежала в больницах, меня к ней транспортировали на своих авто и Саша Климов, и Андрей – муж Ольги, и Надежда, мама Юли Качалкиной, Галиного книжного редактора. Но когда ни у кого из них не было такой возможности, я добирался сам на городском транспорте. И всякий раз с благодарностью вспоминал про тот Белановский тренинг.

Не знаю, вспоминала ли Галя именно про мой первый послебольничный выход, но наверняка испытывала признательность к Ольге, когда, преодолевая бессилие, на мгновение задумалась над листом бумаги. Вот он, передо мной, заполненный рукой слабой, но точной в мысли – ни единой правки!

У меня на столе на страницах с загнутыми уголками лежит мой неоконченный роман, а на коленке – недочитанный роман Ольги Белан («Моя бульварная жизнь». – Ред.). Странное ощущение, что они связаны между собой, эти две совершенно разные книги. А они таки связаны.

Я начинала с романов о журналистах, об этом удивительном мире поисков правды, о невозможности ее сказать, о горячих катящихся с плеч журналистских головах и… вскормленных властью нуворишей журналистики. И вот оно – новое время. Новые лица, новые вихры над лбом. Два времени бьются у меня в руках – время моей молодости и молодости Ольги, время нескончаемых поисков правды – тогда и теперь.

С кем же я? Получается, что я на стороне мира Ольги. То, мое время – пужливое, осторожное, время, когда бились не просто с неправдой жизни, а с элементарной невозможностью просто назвать кошку кошкой.

И вот книга Белан. В ней не боятся правды как таковой, ее знают и чтут. Но, боже, сколько людей, столько и точек зрения. И тогда чем отличается вчера от сегодня? А тем, что есть шанс побеждать красивым и умным, пусть и с поколоченными в драке башками. Они остаются настоящими. И журналистика сохраняет то достоинство профессии, о котором так мечтали газетчики моей молодости.

Хорошая книга. Спасибо Ольге.

Я отправил текст Белан по электронной почте. Это было в тот же день, 23 февраля, в 18.29. Впереди был еще календарный месяц Галиной жизни.

Мое писание – моя психотерапия. День за компьютером – и моя вечерняя личность, хоть и часто измочаленная усталостью, оборачивается простосердечием, вниманием к окружающим и даже улыбчивостью… И какой же я противный, бука, после времени безделья, полный соображениями о проблематичной будущности этой рукописи, о неуклонном приближении квартирной уборки и предстоящей сдачи крови на анализ, о потаенной истеричности Путина и моральном убожестве его «фанатов», о невозможности избавиться от любезных предложений починить оконные и балконные переплеты (задаром) и стращающих оповещений – немедля установить водные счетчики (за деньги). Перечислять можно до бесконечности. Праздные мысли загоняют меня в какой-то угол, в душевную сумеречность, и мне жаль людей, вынужденных общаться со мной, таким недружелюбным и неблагородным.

Может быть, в этом состоянии меня посетило открытие относительно своей жизни, которое, как не странно, показалось неглупым. Речь – о счастье, ради которого, по возвышенной мысли закоренелого гуманиста, некий демиург как раз и создал человека. Как птицу для полета.

Так вот, как говорится в популярном анекдоте, я видел этого человека. Потому что сам и был им – в городе Ростове-на-Дону в 1963-1965 годах.

Что такое счастье? Загляните в Интернет, и найдете десятки определений. В подобных безнадежных случаях я часто обращаюсь к… словарю Даля и почти всегда нахожу в нем наиболее точные, а, главное, подходящие лично мне разъяснения. Так вот: «Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доволит человека, по убеждениям, вкусам и привычкам его». Все, все это у меня как раз было!

Представьте. Человеку 25 лет. Три с половиной года из них – отлавливание во времени и пространстве «птицы счастья завтрашнего дня», женщины, без которой он не мыслит жизни. И он ее получил. Однако благополучие зависело еще от одной души – маленького сына Галины. И тут удача: между мальчишкой и его новым отцом сложилась настоящая человеческая любовь. Что еще желать?

Крышу над головой! Вы будете смеяться, но через девять месяцев после свадьбы новой ячейке общества дали (именно дали – такое бывало при советской власти в оттепельное время, в пору массового строительства «хрущоб») двухкомнатную квартиру.

В «перечне Даля» есть еще и такое условие: довольство по убеждениям. Я склонен подразумевать под этим в первую очередь профессиональную состоятельность.

Примерно в четырнадцать лет мне приснился сон. В каком-то пространстве некие люди над чем-то трудятся и нервничают: «что-то идет не так». Я при этом присутствую в каком-то сладком предвкушении обладания того, что этим людям необходимо. Нужно только отыскать в ящике (письменного стола?), заполненного бумагами, листочек, на котором как раз и обозначено… это. Бумаг много, они большие, с какими-то приколотыми разлохмаченными добавлениями и приписками, а нужная мне цидулка махонькая, могла прилепиться к чему-то. Я уже тоже волнуюсь: вдруг ее вообще нет? Или она в другом месте?.. И вот счастье – она передо мной! Далее – ЗТМ, затемнение. И апофеоз – ГАЗЕТА! Только что выпущенная. Вот, оказалось, что здесь делали! И необыкновенная радость всех присутствующих.

Редакция! Таким образом, видимо, и обозначили место, в котором суждено было провести безмерную часть моей жизни. И с того сновидения в моем миропонимании сложился образ истинного журналиста. Нет, это не звезда публицистики, не гениальный интервьюер или репортер. А особи, созидающие весь номер издания, воспринимающие его выход к людям как главную радость, и в тот же момент, ненасытные, уже погружающиеся в наворот следующего выпуска газеты или журнала, и так до конца жизни. В их глазах любимцы читающей публики – просто начинка пекущихся в редакционной кухне пирогов. По-научному – поставщики контента, и только. Делать газету! – их необоримая страсть.

При этом нутряном зове и сейчас, как полсотни лет назад, в голове крутится последняя строчка знаменитого пушкинского стихотворения: «Вот счастье! вот права…» Однако кто ж мог это знать про меня в те приснопамятные шестидесятые?.. Тем удивительней, на грани чуда, прозвучал телефонный звонок мне, заведующему отделом писем Ростовского радио и телевидения:

– Приходите ко мне завтра. Я хочу, чтобы вы стали ответственным секретарем нашей газеты.

Так стал воплощаться в реальности давний отроческий сон. Ответсекретарь в нормально действующей редакции как раз и есть практический ваятель, нет, скорее, прораб каждого конкретного выпуска печатного издания. Я тотчас согласился с предложением. Ведь в душе сохранился отсвет блаженного сновидения, где я обнаружил таившееся то ли во мне, то ли вне меня некое ценное ведение, относящееся именно к соданию газеты… Не легкомыслие ли это – полагаться в таких решениях на безответственный сон? Бесспорно, да. Но я не очень-то осознавал риск этого шага.

В 1962 году в ростовскую областную молодежную газету «Комсомолец» был назначен новый редактор. Первое, что ему пришлось сделать, – уволить ответственного секретаря, погрязшего в непростительном пьянстве. Я и занял его место. Редактор до того был обкомовский службист и не имел отношения к газетному делу. Заместитель редактора, не без оснований надеявшийся занять главный в конторе пост, сразу, сославшись на нездоровье, ушел в отпуск. И я по воле судеб оказался практически во главе и редакторской, и выпускающей команд. Надо ли говорить, что мне пришлось дневать и ночевать в секретариате. Слава богу, газета выходила лишь три раза в неделю…

Однако речь сейчас не о трудностях становления, а о счастье. Продравшись попервоначалу через чащобу сложностей и каверз, я в итоге вышел из них «спецом» едва ли не по всем журналистским рукомеслам. Ощущать себя таковым, признаюсь, было приятно.

И – еще одна эпохальная грань моего ростовского счастья. У нас с Галей родилась дочь. Было в пору возблагодарить Бога: он был милостивым к нам во всем.

Хочу откреститься от заезженной «мудрости» на счет того, что я был просто моложе, потому и трава была зеленее, и мороженое слаще, и девушки красивше и высокоморальней. Есть свидетельства, запечатленные задолго до этих моих нынешних утверждений. Вот воспоминания нашего сына Сашки:

«…Представь Ростов в те времена. Этот южный, во все времена вольнолюбивый казачий город. А в стране еще Хрущев, чувствуется запах свободы, все верят в прекрасное будущее, и даже космос кажется уже покоренным… Я, хотя и был мальчишкой, помню это время. Я его успел почувствовать.