Полная версия

Лингвориторическое образование как инновационная педагогическая система. Принципы проектирования и опыт реализации

Рис. 4. Социокультурная детерминированность проектной основы целе-функционального блока в системе ЛР образования

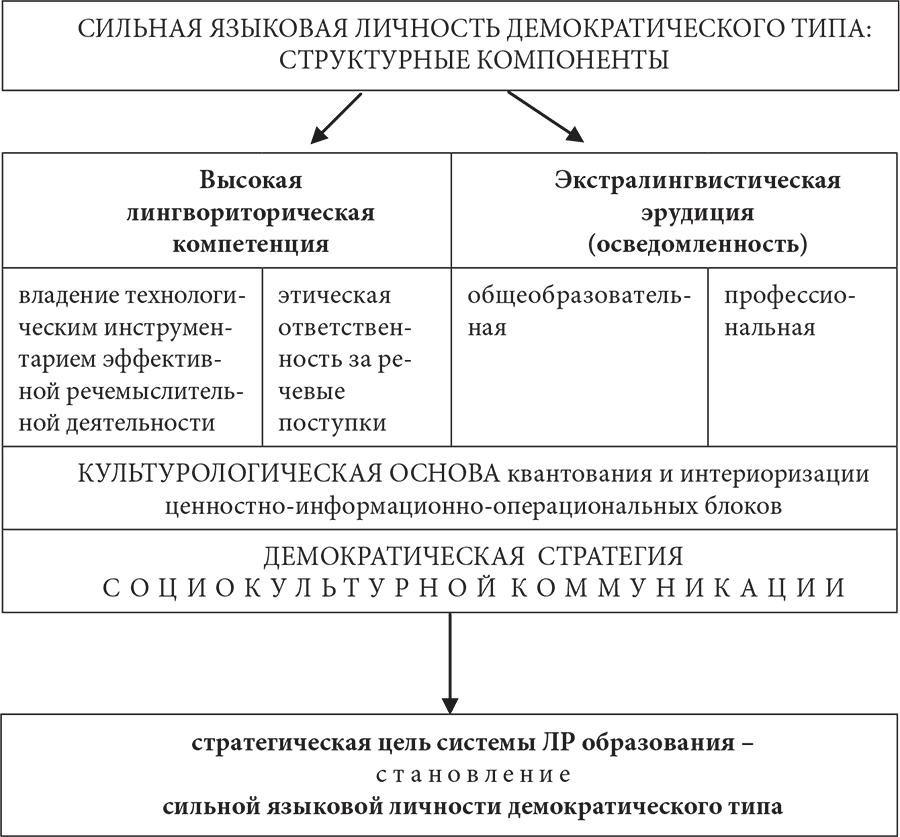

На основе модели рассмотрим широкое и узкое понимание интегральной ЛР компетенции личности. В широком понимании оно включает все перечисленные компоненты на следующих основаниях:

– понятие «Этос» (нравственно-философское, этическое начало речи) является системообразующим, наряду с Логосом и Пафосом, для риторической категориальной системы, одним из трех компонентов риторического идеала «Благо – добро, Мысль – истина, Красота – гармония»; этическая ответственность за слово – неотъемлемый компонент истинной риторики и, соответственно, подлинной риторической компетенции, выступающий мировоззренческим стержнем ее реализации на всех этапах универсального идеоречевого цикла «от мысли к слову» – при изобретении содержания высказывания, его расположении и языковом выражении;

– общеобразовательная эрудиция экстралингвистического характера, а для специалиста также профессиональная осведомленность образуют с ЛР компетенцией субъекта речи диалектическое единство как содержание и форма (по Гегелю, «содержание формально, форма содержательна»): чтобы осуществить этап инвенции – изобретение содержания речи – необходимо быть сведущим в предмете речи, т. е. иметь необходимый и достаточный – для данной образовательной ступени – комплекс знаний экстралингвистического характера в рамках общеобразовательной (профессиональной) подготовки. Последние должны быть определенным образом систематизированы и интегрированы на лингво-когнититивном уровне языковой личности обучающегося, чему способствует культурологическая основа интеграции межпредметного содержания образования.

Представить ЛР компетенцию изолированно, без репрезентируемого ею экстралингвистического содержания, можно только путем абстрагирования в научно-методических целях. Именно в этом случае возникает узкое понимание ЛР компетенции данного термина как сугубо технологического инструментария речевой деятельности. В реальной коммуникативной практики отсутствие экстралингвистической эрудиции общеобразовательного (для специалиста – профессионального) характера равнозначно отсутствию у личности и ЛР компетенции, так как содержательность, или информативность, речи – ее ведущее коммуникативное качество в социокультурно значимых ситуациях общения (специфическая эмоционально-экспрессивная содержательность, при внешней неинформативности речи, имеет место в обиходно-бытовой и поэтической сферах).

В качестве рядоположного структурного компонента модели сильной языковой личности демократического типа ЛР компетенция указана именно в узком значении – в связи с тем, что включенность в ЛР компетенцию трех остальных компонентов – в широком значении термина – является имплицитной и нуждается в специальном дискурсивном обосновании. Высокий уровень владения ЛР компетенцией, т. е. эффективность работы всех механизмов ее реализации в разных регистрах, режимах, формах коммуникации, стилях, типах и жанрах речи в рамках речевых событий различных типов автоматически превращает субъекта речевой деятельности в «сильную языковую личность демократического типа». Овладение демократической стратегией социокультурной коммуникации происходит в силу мастерского владения технологией диалогического режима общения – как в его эксплицитной форме (искусство беседы, деловой, дружеской, «светской»; спора, дискуссии, полемики), так и в имплицитной, т. е. в монологическом режиме, в процессе публичного выступления перед аудиторией: монолог трактуется в речеведении в качестве вторичного, своего рода «развернутой реплики» в рамках организующего его целого – диалога или полилога. Та или иная степень приближения к «идеальной модели» обусловлена качественными характеристиками образования, воспитания, индивидуальных способностей и реализованных возможностей их развития.

Термин «эрудиция» применительно к общеобразовательной подготовке, вместо термина компетенция, используется нами не в связи со стилистической необходимостью избежать дублирование термина (ср. по тому же принципу – «профессиональная осведомленность»). Говоря о ЛР образовании, достаточно вести речь именно об эрудиции, которая выступает «поставщиком» содержания высказывания. Согласно словарным определениям эрудиция (от лат. eruditio – ученость, просвещенность) есть «глубокие познания в какой-либо области знания или во многих областях; начитанность»; глубина познаний может существенно варьироваться в зависимости как от ступени образования, так и от степени индивидуального интеллектуального развития, однако она должна быть достаточной для квалифицированного раскрытия темы высказывания, создания адекватного представления о предмете речи. Осведомленность – обладание обширными сведениями в какой-нибудь области. Таким образом, при определении структурных компонентов идеальной модели мы хотели подчеркнуть, что сильная языковая личность демократического типа может и не быть в полной мере компетентной, т. е. владеющей еще и комплексом всех необходимых умений и навыков, опытом деятельности в экстралингвистической сфере – общеобразовательной и профессиональной, тогда как в области ЛР подготовки такой личности необходима именно компетенция. Согласно лингвистическим словарям этот термин фактически синонимичен терминам «эрудиция», «осведомленность» («круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен») или близок им («круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом»), однако в психолого-педагогической, методической литературе сформировалось представление о компетенции именно как о традиционных знаниях, умениях и навыках, которые обучающийся способен успешно применять в самостоятельной деятельности. Безусловно, владение практическими умениями в экстралингвистических областях является желательным, так как усилит компетентность языковой личности в излагаемых (обсуждаемых) вопросах.

Как известно, риторика – «дитя демократии», сформировавшееся в условиях равноправия граждан античных полисов. Риторика «возникла приблизительно в V в. до н. э. как ответ на практическую потребность общества высокой культуры. В этом обществе политические вопросы решались в Народном собрании, публично при огромном стечении народа совершался суд… Красноречие постоянно становилось необходимым для каждого человека [Львов, 1995, с. 6. – Курсив наш. – А.В.]. Не случайно возрождение риторики в России связывается учеными с эпохой перестройки, демократизации и гласности. Вызвав социальный спрос на владение публичной речью, она одновременно высветила все недостатки массовой практики формирования речемыслительной культуры (см., напр., многочисленные критические разборы речей депутатов в пособиях по культуре речи и риторике 90-х гг.). С учетом скомпрометированности понятия «демократ» в постперестроечной России приведем словарные определения:

«Демократия – 1. Политический строй, основанный на признании принципов народовластия, свободы и равноправия граждан. 2. Принцип организации коллективной деятельности, при котором обеспечивается активное и равноправное участие в ней всех членов коллектива».

«Демократизм – … 2. Простота и доступность в обращении с окружающими, демократичность в жизни, в поведении». «Демократичный – … 2. Простой и доступный в обращении, в своих отношениях с людьми» [Ожегов и Шведова, 1999, с. 160. – Подчеркнуто нами. – А.В.].

Напомним также традиционное противопоставление в педагогике авторитарного и либерального («попустительского») стилей поведения (прежде всего речевого) учителя как негативных коммуникативно-поведенческих стратегий демократическому стилю сотрудничества как позитивному и желательному [См., напр.: Педагогика, 2000, с. 404–406]; аналогичным образом расцениваются стили семейного общения и воспитания. Ведущей идеей научной концепции К. Д. Ушинского была демократизация народного образования; основополагающую роль в парадигме гуманизации образования, согласно К. Роджерсу, играет демократический идеал (см. параграф 1.1); тенденция к демократизации признается «нашей судьбой не только в политике, но и в интеллектуальной и культурной жизни в целом» (К. Манхейм).

Типологическими чертами языковой личности демократического типа как результатом установки на соответствующую коммуникативную стратегию являются:

1) стремление к двусторонним субъект-субъектным отношениям с адресатом, отказ от авторитарного стиля речевого поведения, который отличают субъект-объектные отношения;

2) стремление к достижению консенсуса (коммуникативного согласия), к конструктивному диалогу, широкой дискуссии, цель которых – принятие взаимоприемлемых решений, направленных на общее благо;

3) стремление к коммуникативному консонансу в результате гармонизирующего диалога на основе учета как общих психологических закономерностей общения, так и индивидуальных особенностей конкретного адресата речи.

«Цель современного образования – развитие тех свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в социально ценную деятельность» [Педагогика, 2000, с. 143]; главной задачей воспитания в любом демократическом обществе признается формирование цельной, гармонически развитой, творческой личности. В речемыслительном аспекте данный идеал «адекватного гражданина» (анализ западных социологических теорий см.: [Прохоров, 2001, с. 74–90]) отражен в постулируемой нами модели «сильная языковая личность демократического типа». И если тезис о гармонически, или всесторонне, развитой личности в качестве цели образования подвергался критике как недостаточно реалистичный, то применительно к данной модели он абсолютно справедлив: именно гармоничное развитие всех трех субкомпетенций в составе интегральной ЛР компетенции – языковой, текстовой, коммуникативной, одушевленное доминантами речевого идеала «Благо – добро, Мысль – истина, Красота – гармония», во-первых, обеспечивает становление языковой личности как «сильной» в речемыслительном плане, а во-вторых, вполне достижимо при адекватной организации и учебно-методическом обеспечении образовательно-воспитательного процесса.

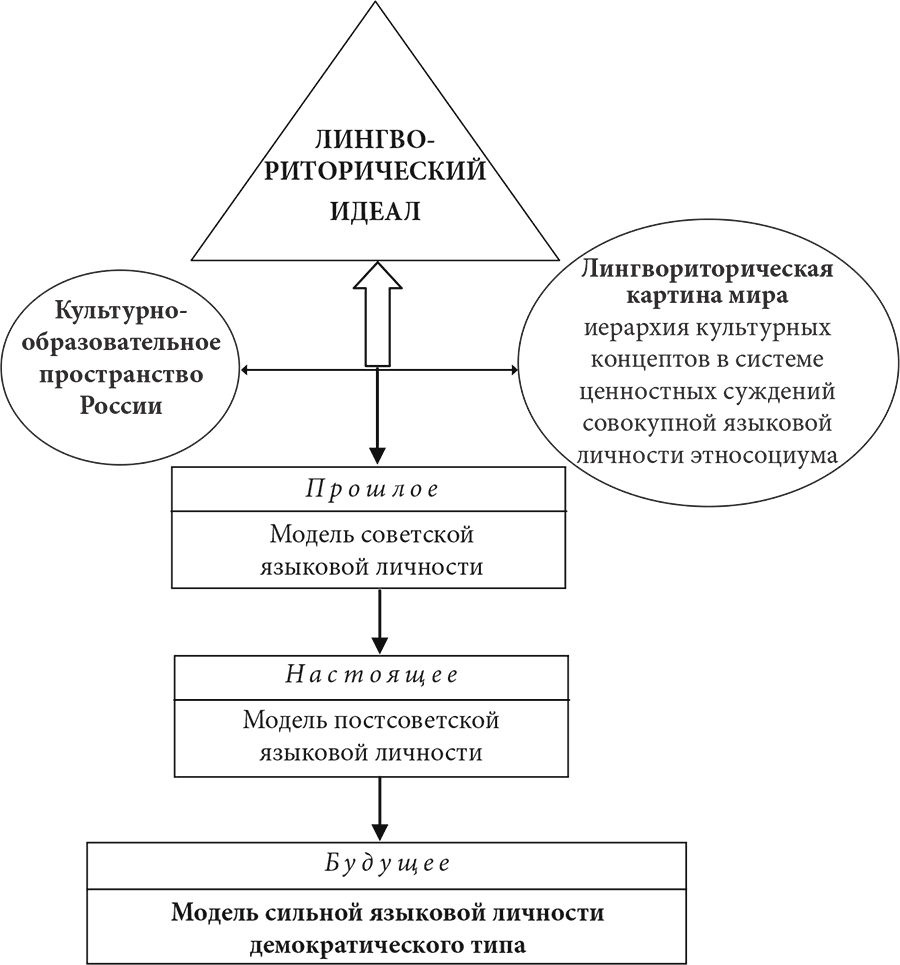

Динамика описанных моделей русской языковой личности в связи с обоснованием принципа социокультурной детерминированности в проектировании ЛР образования представлена на рис. 5:

Рис. 5. Графическое отображение принципа социокультурной детерминированности системы ЛР образования

Еще раз подчеркнем, что цель ЛР образования – воспитать не просто сильную (т. е. обладающую высокой ЛР компетенцией) русскую языковую личность, но – даже прежде всего – этически ответственную за речевые поступки, ориентированную на социокультурно значимый идиодискурс. Проблема духовно-нравственного обеспечения речемыслительной деятельности требует обращения к риторическим категориям образа ритора и этоса. «Центральной категорией риторики является языковая личность – ритор и аудитория как сообщество людей, получающих высказывание и принимающих решение» [Волков, 1996 б, с. 113]. Этос – краеугольный камень истинной риторики: классический афоризм гласит, что лучший способ иметь ораторскую мораль – иметь мораль подлинную.

Как подчеркивает А. К. Михальская, «в классической античной риторической традиции, воспринятой отечественными риторами», «оратор есть прежде всего и во всем истинный гражданин (aner politikos, как называли гражданина древние греки), добродетельный муж (vir bonus, как обозначали это понятие древние римляне), – человек, радеющий о благе отечества и государства, трибун, поражающий пороки защищающий добродетель. В этой традиции задача оратора – это задача нравственная: помочь согражданам отделить зерна от плевел, добро от зла, прекрасное от постыдного, посоветовать принять верное решение, сделать правильный выбор, благотворный для общества. …Для того, чтобы выполнить свой нравственный долг, говорящий должен встать на позицию правды – добыть самостоятельно и предоставить слушателю некую истину». Размышления «о смысле отечественной речевой традиции, русского риторического идеала, а значит о долге оратора», приводят к пониманию «главной цели – высокой, нравственной, которая диктуется историей развития русской риторической культуры любому человеку, дерзнувшему обратить свою речь, свое слово к публике» [См.: Михальская, 1996 а, с. 262–263].

В связи с весьма злободневной проблемой этической ответственности профессиональной языковой личности – журналиста [См., напр.: Лазутина, 1999], писателя и др. – за процесс и результат творческой речемыслительной деятельности процитируем М. М. Бахтина, его работы 20-х гг. «Искусство и ответственность» и «К философии поступка»:

«Внутреннюю связь элементов личности» гарантирует «только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. (…) Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности» [Бахтин, 1994 а, с. 7].

Именно этическим императивом обусловлена мера свободы языковой личности в самовыражении средствами риторического пафоса. Этим обусловлена этосно-пафосная координация в концептуальном поле морали и нравственности, которая выступает необходимой составляющей полноценного в этическом отношении акта речемыслительного творчества:

«И нечего для оправдания безответственности ссылаться на «вдохновенье». Вдохновенье, которое игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновение, а одержание. Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством» [Бахтин, 1994 а, с. 8].

Духовно-нравственный пафос отечественного риторического идеала, воплощенного в образе идеального писателя, идеальной литературной личности, реконструированном из высказываний многих мыслителей, представлен в главе «Из истории и теории риторики» классической работы В. В. Виноградова «Поэтика и риторика» [Виноградов, 1980]. В результате ретроспективного анализа отечественных интерпретаций идеального ритора-автора этичность речевого поступка предстает инвариантом русского литературно-эстетического риторического идеала.

При выходе в более широкий контекст социокультурной коммуникации, вплоть до повседневной, бытовой речевой деятельности индивидуальной языковой личности, актуализируется понимание как этически ответственного / безответственного поступка не только вербализованного высказывания, но даже мыслительного шага (универсальная триада «Мысль – слово – дело»), что соответствует современному акцентированию речевой деятельности именно как речемыслительной, диалектически сочетающей довербальную и вербальную фазы:

«Каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый акт и переживание есть момент моей жизни – поступления» [Бахтин, 1994 б, с. 12][10].

Сформулируем выводы к материалу, изложенному в данном параграфе:

1. Субъектом социокультурно-образовательного пространства выступает языковая личность, именно в этом качестве должен прежде всего рассматриваться обучающийся в образовательно-воспитательном процессе. Постулированная на базе интеграции лингвистики и риторики интегральная ЛР компетенция языковой личности служит дидактическим ориентиром процесса формирования речемыслительной культуры.

2. Высокая ЛР компетенция языковой личности выступает «вочеловеченной» реализацией некоторой этносоциокультурной модели идеального речевого поведения. Термин ЛР идеал — образцовое по форме, оптимальное по содержанию, этически ответственное совершение субъектом речи языковых операций, текстовых действий, коммуникативной деятельности в речевых событиях разных типов – создает возможности педагогической технологизации категории речевого идеала. Сущностными признаками ЛР идеала как базового компонента культурно-образовательного пространства выступают: 1) историческая и этносоциокультурная обусловленность; 2) когнитивно-коммуникативная природа; 3) мировоззренчески-аксиологический статус; 4) нормативно-предписательный характер; 5) инвариантно-вариативный принцип структурной организации; 6) образовательно-воспитательная предназначенность; 7) личностнообразующий потенциал.

3. Специфика языковой ситуации в России ХХ в. обусловила социокультурную динамику типологических черт совокупной языковой личности – от «тоталитарной» модели (прошлое), к постсоветской (настоящее) и демократической (будущее). Современной модификацией отечественного ЛР идеала и адекватным стратегическим приоритетом нынешнего этапа образовательной политики правомерно считать идеальную модель сильная языковая личность демократического типа. Помимо высокой ЛР компетенции, этической ответственности за речевые поступки и экстралингвистической эрудиции, организованной на культурологической основе, ее характеризует социокультурно востребованная демократическая стратегия коммуникации: стремление к гуманизированным субъект-субъектным отношениям, конструктивному диалогу, широкой дискуссии с целью достижения согласия, принятия взаимоприемлемых решений, гармонизации общения. Педагогической доминантой становления такого «адекватного гражданина» является самопроектирование языковой личности с позиций ЛР идеала.

Глава 2. Научно-междисциплинарные предпосылки формирования концепции лингвориторического образования

Содержание второй главы иллюстрирует действие принципов научной интеграции и гармоничного сочетания традиции и инновации в проектировании системы ЛР образования. На основе анализа достижений российской филологической и психолого-педагогической науки, методики преподавания русского языка характеризуется сущность инноваций последних десятилетий, на базе которых сформировалась концепция ЛР образования; обоснована ее преемственность с теоретической платформой основоположников методики отечественного языка (Ф. И. Буслаев, К. Д. Ушинский) на современном этапе научно-методической мысли.

2.1. Филологические предпосылки формирования концепции лингвориторического образования

Цель данного параграфа – представить антропоцентрическую лингвистику и неориторику в их взаимном корреспондировании в качестве теоретических предпосылок формирования ЛР парадигмы как интегративного направления в филологической науке и прикладной концепции ЛР образования.

2.1.1. Антропоцентрическая лингвистика как научная основа концепции

Задачи данного подраздела следующие:

– рассмотреть антропоцентрическую лингвистику как гуманистическое направление современной науки о языке, альтернативное традиционной системно-структурной лингвистике;

– проследить этапы ее формирования, проанализировать ряд концепций языковой личности и продемонстрировать органическую связь данного направления с лингводидактикой как предтечей личностно-ориентированного подхода к языку.

Гуманизация научного знания поставила перед языковедами задачу раскрытия природы и роли человеческого фактора в феноменах языковой природы. Если лингвистика первой половины XX в. имела классификационный и дефиниционный уклон, в центре внимания ученых, согласно завету основоположника современной лингвистики Ф. де Соссюра, находился прежде всего «язык в самом себе и для себя», то ныне «язык рассматривается в своей погруженности в жизнь, в отображении действительности. Все больше укрепляется мысль о том, что понять природу языка можно лишь исходя из человека и его мира в целом… Все это свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге, наметившемся в современной лингвистике – о переходе от лингвистики им манентной к лингвистике антропологической» [Рузин, 1993, с. 48]. Одной из первых работ по антропоцентрическому языкознанию стала монография Б. А. Серебрянникова «Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление» (М., 1988). Симптома тично название цикла коллективных монографий «Человеческий фактор в языке…» (М., 1991, 1992). Взамен требования изучать систему или структуру языка выдвигается требование изучать языковую способность идеального говоряще го / слушающего, его языковые знания, его компетенцию [Кубрякова, 1994, с. 3–5]. При этом «приоритетная задача русистики» видится в исследовании личностного начала в языке, тексте, законов личностного присвоения языка и владения им», а «создание теории взаимоотношений человека со своим родным языком» выступает как фундаментальная задача науки [Караулов, 1991, с. 10].

В рамках антропоцентрического языкознания методологическим ориентиром выступает сложившаяся в отечественной лингвистике на рубеже 80–90-х гг. теория языковой личности, стимулом к формированию ко торой стало осознание приоритетности личностного начала в языке. Разные аспекты этой теории получили освещение в работах Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова, И. Я. Чернухиной и других лингвистов, в коллективной монографии «Язык и личность» (М., 1989), в серии сборников научных трудов волгоградских лингвистов под общим на званием «Языковая личность» и др. История и методология формирования данной теории прослежена Г. И. Богиным, что избавляет нас от необходимости делать специальный экскурс:

«Субстрат структуры есть то, что обеспечивает ее связность и единство. Традиционно в лингвистике парадигма была такова: язык есть структура, носитель языка есть субстрат этой структуры. Естест венно, с давних пор существовало представление (Николай Кузанский, Гердер и др.), согласно которому субстрат и структура могут изучаться и в другой парадигме. В первой трети XX века это представление вызвало к жизни понятие и термин «языковая личность» (В. В. Виноградов, Лео Вайсгербер).

Явным или неявным образом это представление было реализовано в целом ряде научных направлений, структурно изучающих носителя языка, относя при этом к субстрату язык как систему.

В развитии разных научно-лингвистических направлений этой группы человек, представленный как языковая личность, наделяется несходными характеристиками. В психолингвистике это механизмы и модели порождения и восприятия речи и психофизиологической речевой организации человека. В этой связи иногда заметно стремление трактовать язык как систему речевой деятельности индивида, что, возможно, приведет в будущем к новой интеграции психолингвистики и психологии речи в науку о жизнедеятельности человека как носителя языка.

В прагмалингвистике представлен человек, располагающий установкой, целями, правилами и тактикой коммуникации, равно как и пресуппозициями – оценками и знаниями относительно собеседника и того, что он сообщает. Тенденция развития прагмалингвистики – к все большему вниманию, обращенному на интеллект человека как родовой личности, обладающей рассудочной логической способностью. Возможно, в дальнейшем модели интеллекта (например, модель Дж. Гилфорда) будут также предметом рассмотрения в той дисциплине, в которой современная прагмалингвистика найдет свое продолжение: ведь интеллектуальные акты конвер генции, дивергенции и т. п. так же перевыражены в установках коммуникан та, как и ныне изучаемые установки, цели и правила.

Если первые два направления в трактовке языковой личности имеют тенденцию к интеграции с психологией и логикой, то третье направление – структурное изучение языковой личности – также скорее всего подвергнется интеграции, в данном случае – с педагогикой, если последняя успеет разработать в своих рамках достаточно развитое направление структурной педагогики, особенно же – структурных дидактик и методик.

В настоящее время структурное изучение языковой личности, характеризуемой как набор человеческих родовых способностей и готовностей в области речевой деятельности, поддающихся проецированию на индивида, в основном осуществляется в рамках новой риторики и филологи ческой герменевтики.

Здесь среди родовых способностей речепроизводства и речевосприятия, текстопроизводства и текстовосприятия особое место заняла рефлективная способность человека, являющаяся изначально не лингвистической, и не собственно логической, и не собственно психологической, а в сущности методологической, т. е. указывающей способ дальнейшего освоения мира, в том числе и мира речевых произведений. Все текстообразующие средства получают трактовку в качестве средств пробуждения рефлексии. Рефлексия имеет тенденцию к фиксации – превращению в одно из своих инобытий, из которых особенно важно понимание, в частности, понимание текстов культуры» [Богин, 1995].