Полная версия

О чём вспомнил и размышлял. Книга первая. Края мои родные

И об одном эпизоде о покупках. Однажды на свой страх и риск купил в Брянске два плавленых сырка – больно уж хотелось попробовать этот продукт, о котором узнал из книг, которых в те годы читал много. Мать отругала за несогласованную покупку, но все попробовали и отказались его есть, найдя этот продукт тухлым и вонючим. Печально и то, что я тоже нашёл вкус сыра таким же. Пришлось выбросить его курам. И только много позже понял, что это был настоящий сырный вкус. Так приходилось постигать блага цивилизации и можно по этому примеру судить, сколь полна была наша жизнь в те годы впечатлениями и их разнообразием, что запомнился такой, в общем-то, не заслуживающий какого-либо внимания эпизод.

Но время неумолимо шло, менялась обстановка, залечивались раны войны, взрослели и мы и приходило некоторое понимание «текущего момента» и перспектив дальнейшего развития села. В то время при отсутствии какой-либо дополнительной информации о положении в стране, в промышленности, сельском хозяйстве и др. трудно было нам, сельским ребятам прозреть до более или менее реального понимания складывавшейся ситуации. Радио и телевидения не было, в ходу были только «Правда» – орган ЦК ВКП (б) (КПСС), «Брянская правда» – орган обкома и облисполкома, «На социалистической стройке» – орган Карачевского райкома и райисполкома и иногда «Известия советов…». Между строк я ещё читать не умел, да и за строки надо было платить, поэтому и приходилось довольствоваться лишь своей оценкой из видимой картины жизни, на которой, как известно, художник-рисовальщик может что-то подретушировать или вообще замазать.

Убеждение в том, что в промышленности, сельском хозяйстве, политике нашего государства-СССР что-то не так делается, появилось у меня значительно позднее, когда начал военную службу. Действительно, приезжая ежегодно в отпуск на родину, видел, что наряду с увеличением парка сельхозтехники, постройкой больших животноводческих ферм, появлением на пастбищах многочисленных стад скота, заметных перемен в психологии людей с точки зрения их «окультуривания», отношения к труду, создания подобающих человеку бытовых условий, не происходило. Моя мать часто недоумевала, когда я жаловался, что в наших магазинах не всегда купишь мясо и молочные продукты. «Куда же оно всё девается? – Вон сколько в нашем совхозе скота». Ведь в эти же годы крестьянские хозяйства практически полностью обеспечивали себя и мясом, и молоком, и овощами со своих приусадебных участков, да ещё часть продукции реализовывали через заготконторы и на рынке.

Вызывало у меня возмущение отношением к хлебу, цену которому хорошо познал на своём голодном детстве. А теперь он мешками закупался населением в качестве корма для домашней скотины. Раз в неделю в село из Карачева приезжал грузовик, кузов которого был загружен в навал буханками очень вкусно пахнущего хлеба, и за весьма малые деньги, можно сказать, за символическую плату, растаскивался по хозяйствам. А ведь с высоких трибун декларировалось, что «хлеб – всему голова», когда эта «голова» реально втаптывалась в грязь домашними животными. Разве трудно было в достаточно богатом совхозе, а лучше бы в районе, наладить производство комбикормов – все исходные продукты для такого производства прекрасно произрастали на наших полях. Но ничего не делали. Значит, не всё хорошо было с руководящей головой и исполнителями. Когда начал приезжать на родину уже на личном автомобиле, то вопросов возникало ещё больше. При виде из года в год одних и тех же лачуг в Козинках, Подосинках и в др. населённых пунктах, видимых с дороги, однажды возникла «кощунственная» мысль о большом бульдозере, которым нужно снести эти деревушки под основание, а на их месте, проложив приличные дороги, построить дома со всеми городскими удобствами и обязательной сельской инфраструктурой (участок земли, подсобные помещения для содержания скота, хранения продуктов и пр.). Причём, я и до сих пор считаю так, что за первым «сносом», скорее всего, потребовался бы и второй. Тогда на селе в таких условиях жизни остались бы люди, преданные селу, любящие землю и живущие ею. Их бы было не так много, но это сравнительно малое сословие могло стать прочным фундаментом для решения проблемы продовольственной безопасности государства. Чего же не хватало? Проблемы выпирали наружу, варианты их решения обсуждались в курилках и на кухнях, но почему-то не затрагивали ни райкомы, ни обкомы. Приведенные здесь мои мысли не есть «измышления» сегодняшнего дня, как бы постскриптум, они мною выстраданы ещё в те времена, за что политработники навесили ярлык «троцкиста», а соответствующие органы вели откровенный надзор за мной и моей семьёй. Все рычаги и ресурсы в то время были сосредоточены в одних руках, только думай, хорошо думай, советуйся с народом, твёрдо и последовательно выполняй обоснованно принятые решения.

С тех пор много воды утекло, но сначала безмозглость партийного руководства КПСС, узаконившего за собой непререкаемое право на абсолютную истину, создавшего лизоблюдскую вертикаль власти, отучившую людей от способности и необходимости думать самостоятельно и нести ответственность за содеянное, огромные «интернациональные» расходы с весьма неясными перспективами, затем горбачёвская говорильня о консенсусе, а ныне ельцинско-путинская жидовская та же вертикаль власти вконец доконали село, сметая сначала школы, медицинские учреждения, очаги культуры, а затем и сами сельские поселения. Разрушив колхозы и совхозы, оставив огромные массы людей без работы и цели в жизни, ведя разнузданную компанию по пропаганде водки и пива, пробуждая самые низменные инстинкты, в значительной степени уже забытые, нынешняя сионистская оккупационная власть добилась того, что из сельскохозяйственного оборота бездействием и разными ухищрениями выведены плодородные пахотные земли, разрушены многочисленные животноводческие комплексы, а появляющиеся новые при всей их современной оснастке не могут решить проблему обеспечения страны мясными и молочными продуктами из-за их малочисленности. Оставшееся не у дел сельское население спивается и вымирает. Напрашивается логичный вывод о том, что такая политика проводится по повелению мировой сионистской закулисы, которой не нужны «отсталые» народы России, а лишь их природные богатства. Посмотрите кругом: кто находится у власти, кто и каким воровским способом «прихватизировал» народное достояние, кто процветает и жирует на лазурных берегах и кто страдает от отсутствия достойного медицинского обеспечения, современного, но доступного всем образования, разбитых дорог и разрушающегося жилья, под чьим «патронажем» разворовывается и покрывается воровство всего того, что только можно и т. д. и станет ясным, кому это выгодно. Факты – вещь действительно упрямая и неизбежно наступит такое время, когда они будут оценены с позиций защиты чести, достоинства и благосостояния коренных народов России.

Глава 2. «Война, война. Что же ты наделала…»

Отец

У каждого нормального человека, хочет он того или нет, на протяжении всего его жизненного пути встречаются всякого рода ухабы и неровности, преодоление которых накладывает определённый отпечаток на продолжительность и даже характер последующего участка этого пути, глубина же отпечатка зависит, должно быть, от приложенных усилий при преодолении жизненной невзгоды. Может, кому-то повезёт, и эти усилия будут вполне посильны и не потребуют для сохранения и продолжения жизни серьёзных материальных, физических или духовных потерь и жертв. Для моего поколения в самом начале жизненного пути возникли такие «противотанковые» рвы, через которые перебраться, выкарабкаться из которых, можно было только содрав кожу, иногда до костей. Таким испытанием для нас явилась Великая Отечественная война. Тогда, в 1941 году, мы ещё не могли знать, что начатая фашистской Германией против нашей страны война будет и Великой и Отечественной, но мы сразу же столкнулись с её ужасным, не божеским воздействием на нас, детей, только начинающих жить. В июне 1941 года мне ещё не исполнилось и шести лет, но детская моя память, то ли в силу заложенных во мне задатков к запоминанию, то ли из-за сильной психологической встряски, то ли вообще из-за детского возраста сохранила многие страницы трагических событий того военного времени.

Война для меня началась с известия о том, что в сельсовет прискакал из района верховой (так у нас называли всякого ездока на лошади) с красным флажком, придававшим особый статус гонцу, как вестнику какой-то беды в государстве. Никакой другой связи с районом в те годы ещё не было. И только этот демон с лоскутком красной материи мог нести страшное известие о войне и, как следствие, такой беды – приказ о мобилизации многих призывных возрастов, о скором расставании, о новых предстоящих потерях и жертвах. Сам я этого гонца, скорее всего, не видел, но в памяти моей накрепко засели известие о нём и плач женщин по всему селу. Опять война. Ведь свежа была ещё память о финской войне, с которой отец вернулся в 1940 году.

Может быть, само известие о войне и не сохранилось бы в памяти, но дальнейшие события, последовавшие за этим, связали всё в единую цепь. Не знаю, сколько времени было отведено отцу и другим мобилизованным на сборы, но день расставания настал быстро. Прошло уже 70 лет с той поры, но память моя неизменно воскрешает со слезами на глазах события того дня. Все мобилизованные и провожающие, а это был практически весь наш колхоз, собрались у амбара – конторы, располагавшейся внизу нашей улицы, на логу. Были ли какие-нибудь речи при этом, не помню. Лишь негромкие, но суровые распоряжения дяди назначенным мужикам о подготовке необходимого числа повозок. И такие же спорые действия по подготовке этого транспорта, который многих увезёт из родного села навсегда. Пока шло прощание взрослых, мы, дети, по-видимому, ещё глубоко не понимали происходящего, лишь прислушивались к наказам отъезжающих беречь детей и хозяйство. Но когда, попрощавшись и с нами, отцы усаживались в подводы тут-то, должно быть, пришло понимание, что происходит что-то ужасное, страшное. Совершенно не помню как вели себя другие ребятишки, но до сих пор вижу толпу плачущих провожающих, стоявших у колхозной конторы, вижу этот лог, по которому я долго бежал за телегой, увозящей отца, заливаясь горькими слезами, с разрывающими душу криками «возьми меня с собой». Помню, как остановилась на короткое время телега, как отец взял на руки своё ещё неразумное дитя, должно быть, успокаивал, что скоро вернётся и как я, снова оказавшись босыми ножками на земле, начал реветь и бросился опять бежать за всё быстрее и быстрее укатывающими подводами. Дальше уже ничего не помню, не помню, кто и в каком виде доставил меня домой, сколько времени находился в таком беспамятном состоянии. Всю мою жизнь постоянно помню о последнем дне общения с отцом, и до сих пор меня терзает одна и та же мысль, что может быть своим неразумным поведением при проводах я повинен, каким-то образом, в трагической кончине самого дорогого для меня человека. По прошествии многих лет я убедился сколь глубока могла быть душевная рана отца. Ему шёл 28-й год от роду и он оставлял на руках молодой жены (моей матери шёл 26-й год) троих малолетних детей, из которых старший, которого он очень любил, которого в своих мечтах видел лётчиком «как Чкалов», так повёл себя. Когда я уже значительно повзрослел, мать не единожды вспоминала наказ отца ей беречь несмотря ни на какие трудности детей и осуществить его мечту в отношении меня. Кстати, выбор имени моему первому сыну во многом был предопределён этим хранящимся в моей памяти наказом отца.

Единственная сохранившаяся фотография отца

В жизни моей было много невзгод и иногда незаслуженных обид, но до сих пор молю Господа Бога об избавлении меня, моих детей, внуков и правнуков от таких жесточайших потрясений, как потеря отца, как преждевременная потеря близких. Сам, уже будучи отцом и дедом, постоянно ощущал отсутствие отца как защитника, советчика и помощника в разные периоды моей жизни.

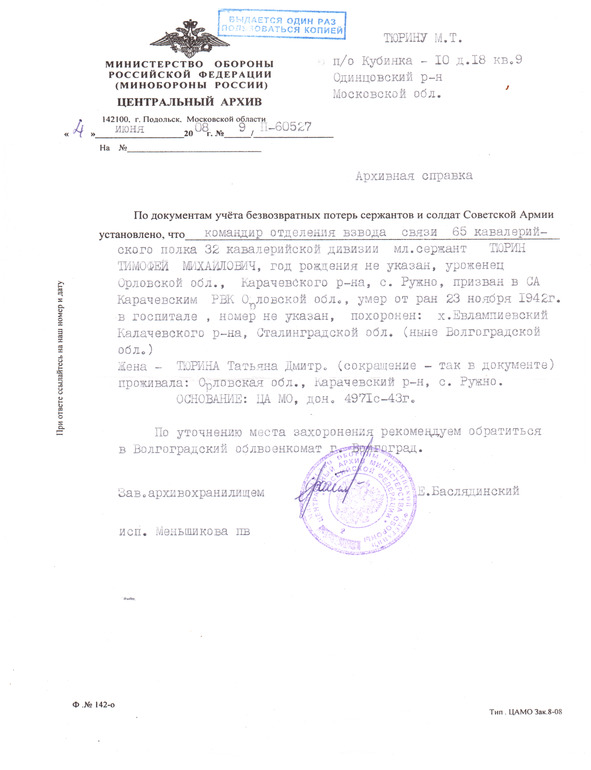

После проводов отца наступило какое-то состояние подавленности, брошенности, незащищённости, как будто не стало хватать чего-то большого, очень нужного. Для меня это состояние невозможно или, по крайней мере, трудно описать словами, но оно-это состояние – продолжалось и до окончания школы, начале военной службы и только уже в зрелом возрасте стало затихать, но не ушло совсем. Разумом всё понимаешь, что отца не будет уже никогда, но душевные муки остаются. Так тяжела была для меня потеря отца. Состояние подавленности, неизвестности и какой-то виноватости перед отцом усугублялось и тем, что с получением в 1944 году извещения о смерти не было известно место его захоронения. Во всё время нахождения в оккупации мы знали только Москву, так как о ней говорили не только наши старики, но и немцы, коих у нас в 1942 году было множество. Поэтому неоднократно обсуждая с дядей вероятное место гибели отца, склонились к тому, что это должно быть ближнее или дальнее Подмосковье, где я и предпринимал некоторые попытки отыскать могилу отца. Но моя неопытность и чрезмерная загруженность службой отодвинули поиски на более позднее время, о чём крепко сожалею. Только по завершении военной службы, лично обратившись в Центральный военный архив Министерства Обороны, получил исчерпывающие данные о времени смерти и месте захоронения отца – командира отделения взвода связи 65-го кавалерийского полка 3-го гвардейского кавалерийского корпуса младшего сержанта Тюрина Тимофея Михайловича.

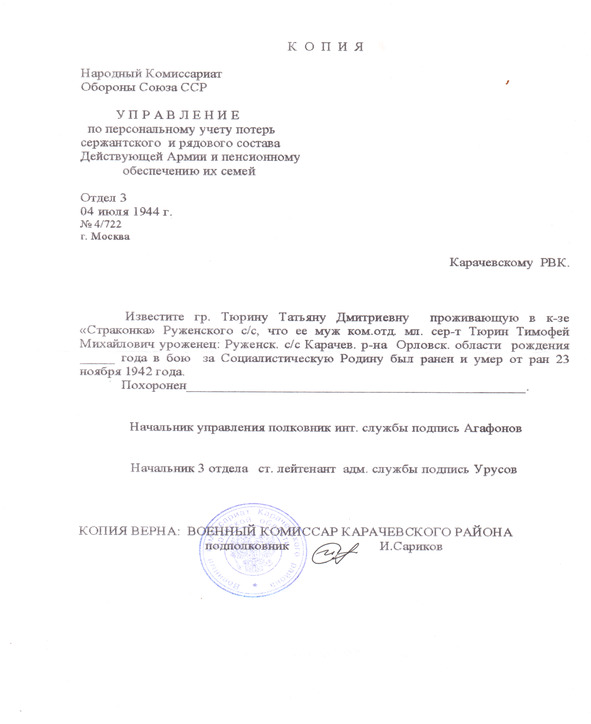

Подлинник извещения о смерти отца («похоронки») с подписями должностных лиц, сделанных, как тогда и было принято, цветными карандашами мне предоставили в Карачевском военном комиссариате. В пухлом деле, сохраняемом здесь, находятся подлинные документы о безвозвратных потерях в годы войны всего Карачевского района.

Отсутствие записи в строке о месте захоронения долгое время не давало мне покоя. По-видимому, скорбной работы по извещению родственников о гибели их близких было очень много, так что эту строку заполняли не всегда. То ли не успевали прочитывать до конца донесения о потерях, то ли эту информацию считали второстепенной, то ли…? О худшем не хотелось бы думать.

Но, слава богу, хотя и спустя десятилетия со дня окончания войны, движение за сохранение памяти о павших продолжается. А это дорогого стоит, ибо не может психически нормальный человек допустить забвения о тех, кто обеспечил ценой своей жизни продолжения самой жизни в своих потомках и существование нашего государства как такового.

Справку, в которой содержались сведения о месте захоронения, в довольно короткий срок со дня обращения предоставил Центральный военный архив МО (г. Подольск). Документ послужил мне стимулом предпринять поездку на могилу отца. Эту поездку надо было совершить обязательно как можно раньше, так как состояние моего здоровья не позволяло откладывать её на более позднее время.

По согласованию с военным комиссаром Волгоградской области в сентябре 2008 года совершил вместе с моей женой Натальей Александровной поездку на хутор Евлампиевский, находящийся примерно в шестидесяти километрах от города Калач-на-Дону. Самого хутора уже давно нет и только братские могилы между холмами остаются немыми свидетелями прошлых боёв и человеческих страданий убиенных и умирающих от тяжёлых ран дорогих для нас людей. Сопровождавшие нас в поездке представители Калачёвского райвоенкомата и администрации станицы Голубинской привезли к братской могиле, где на одной из стел мы увидели выбитую в граните фамилию отца.

Скорбная весть

По нашему русскому обычаю на постамент возложили цветы, поставили стопку водки, закрыв её ломтиком хлеба, и зажгли свечечку. Погода была хотя и тёплой, но ветреной и казалось, что огонёк погас, но стоило ветру утихнуть, огонь возникал снова и снова. Значит, душа отца витала где-то рядом и давала понять, что мы приехали именно туда, где упокоилось его бренное тело. На одной из стел (их на братской могиле шесть) увидел фамилию Донцовых. Возможно, это были наши соседи, ушедшие на войну одновременно с отцом. Но спросить об этом уже не у кого. Нет давно Донцовых в Ружном.

Справка из Центрального архива Минобороны России

В этой поездке пришлось столкнуться с двумя сторонами отношения живых людей к сохранению памяти о павших. Мы весьма признательны руководству Волгоградского облвоенкомата, Калачёвского райвоенкомата, администрации станицы Голубинской за проявленное исключительное внимание к нам, обеспечивших поездку автотранспортом, сопровождающими и, особенно, за содержание захоронения в ухоженном состоянии в этом давно покинутом людьми месте. На этом фоне уважения и сострадания со стороны посторонних, в общем-то, лиц совершенно необъяснимым для нормального человека выглядит чёрствость и безучастность самых близких ныне для меня людей. Господь им судья! К сожалению, у меня в то время не было даже своего фотоаппарата, поэтому и не смог запечатлеть и представить документальных свидетельств увиденного.

Теперь немного истории. Собираясь в эту поездку к месту гибели отца, ещё раз просмотрел все доступные мне источники о великом и кровопролитном сражении за Сталинград. Операция по окружению и разгрому Сталинградской группировки немцев началась 19 ноября 1942 года. По-видимому, отец получил смертельное ранение уже в самом начале наступления и 23 ноября скончался в корпусном госпитале. Как он боролся за жизнь известно теперь только одному Господу. Но я уверен, что он боролся до последнего и в предсмертных муках своих, надеясь выжить, видел перед собой оставленных без отцовской защиты своих малолетних детей и старшего из них, так надрывно и тревожно не хотевшего отпускать его на войну.

3-й Гвардейский кавалерийский корпус, в составе которого и воевал отец, был переброшен под Сталинград из-под Москвы, наступал в полосе обороны 3-й румынской армии, усиленной 14-й танковой дивизией немцев. Как я могу теперь лояльно относиться к этим «мамалыжникам», пришедшим завоёвывать Россию и убивать наших родных и близких. Не мой отец в 1941 году пошёл на Бухарест, Будапешт или Прагу. Но вся эта свора итальянцев, румын, венгров-мадьяр и прочих чехов, финнов и др. под водительством бесноватого фюрера пришла к нам, чтобы дать нам «свободу» жить без отцов и братьев. И эти лицемеры и проституты ещё требовали какого-то покаяния от моей страны. Нет и ещё раз нет! Они врагами России были и в прежние времена, остаются ими и теперь, только в более изощрённых формах. Это моё непоколебимое убеждение, сцементированное кровью невинно убиенных моего отца Тимофея Михайловича, моих дядей Юрия Михайловича, Захара Михайловича, моего двоюродного брата Ивана Петровича и многих других родственников и односельчан. Такая же трагедия произошла и с миллионами граждан моей страны, оставшихся сиротами, без родительского попечения и заботы. Такие трагедии не забываются. А память о павших на полях сражений за правое дело защиты своих родных и близких священна и вечна.

Лицо войны, да и изнанка тоже

Мобилизованные из нашего села отправлялись в Карачев ещё несколько дней, слёзы и стоны провожающих, остающихся без мужской опоры, тому свидетельство.

Вместе с этим население, в основном женщины и мужчины непризывных возрастов, стали привлекаться к строительству оборонительных сооружений, прежде всего окопов и противотанковых рвов. О масштабах этих работ у меня сложилось мнение только после изгнания немцев, но во всех увиденных мною огромных по длине противотанковых рвах, прорытых между Рудаками и Подосинками, по Бутыренским и Страконским огородам не было видно нигде застрявших танков или каких-то транспортных средств. Скорее всего, этот труд был напрасным. Известно, что немецкие танковые соединения в начале войны обходили созданные заграждения стороной, что, надо полагать, делали и наши войска в ходе освободительных операций. Долго ещё оставались эти уродливые шрамы войны как напоминание о бессмысленности иногда огромных трудопотерь.

Карачев и Брянск были захвачены немцами 6 октября 1941 года, всего через три месяца со дня начала войны. Как быстро и нагло двигались немецко-фашистские войска! Большого движения немецких войск через наше село не наблюдалось, они прошли в стороне. Наших отступающих войск тоже не запомнилось. В августе-сентябре велись ожесточённые бомбардировки Брянска – крупного промышленного города России. Самолёты с крестами на крыльях летели днём большими группами, с надрывным воем и столь низко, что были видны лётчики в шлемофонах, а мы, глупые дети, бежали вслед и кричали «дядя, брось конфетку». Кто придумал такую просьбу, не знаю. Не понимали мы ещё какие «конфетки» вёз этот немец на головы брянских ребятишек. По ночам над Брянском стояло огромное зарево, а ведь от нас до Брянска по прямой около 45 километров. Не удивительно, что в послевоенном Брянске были одни лишь руины. Бомбёжки велись и по ночам, причём не только Брянска, но почему-то и окрестных полей, а несколько бомб упало и на наше село. Взрывы были настолько сильными, что казалось и дом взлетает в воздух. К счастью, бомбы падали на нас не очень часто. Чьи это были самолёты, и с какой целью сбрасывались бомбы – никаких объектов, «достойных» бомбёжки у нас явно не было. Может быть, под покровом ночи отдельные экипажи просто разгружались на маршруте, дабы не лететь бомбить объекты, прикрытые средствами противовоздушной обороны, а может, и ошибались штурманы. Воронки от взрывов по нашим ребячьим оценкам были огромных размеров; долгое время после войны мы купались в них, а глубина была, как мы говорили «с ручками».

Как только стало ясно, что немцы вот-вот придут в село, стали вестись разговоры о том, что колхозов больше не будет, а опять будут единоличные хозяйства. В силу малого возраста, конечно, не понимал о чём идёт речь. Колхоз, единоличник – для меня это были просто слова, которые и запомнились независимо от осознания этих терминов, тем более, что повторялись они матерью довольно часто.

Мой дядя Пётр Михайлович

В начале октября в селе появилась немецкая комендатура, появились тут же полицаи из пришлых, и какая-то часть из наших, руженских. Были назначены и старосты. Немцы в то время были «добрыми» и не ломали голову выбором кандидатов. Узнавали, кто был председателем колхоза и если по их данным (данные же предоставлялись пятой колонной – злопыхателями из обиженных советской властью) председатель не был ярым коммунистом – таких избивали до смерти или просто расстреливали – а был авторитетным хозяйственником, то его и назначали старостой. Так и оказался в списке «пособников немецкого режима» мой дядя, бессменный председатель колхоза «Страконка» со дня его создания. Возраст у Петра Михайловича был непризывной и поэтому он избежал горькой участи своих братьев и многих односельчан. Формально он числился старостой до июля 1943 года, когда нас всем селом погнали на запад, в эвакуацию, как говорили наши сельчане. В сложном положении оказался дядя Петрак (так его звало большинство сельчан). Этот мужественный и прозорливый человек понимал, что власть немцев не навсегда, но отказаться от такой «милости» он не мог. Немцы от своих прихвостней, вылезших из нор, в том числе и в Ружном, знали, что три дядиных брата (Захар, Юрий, Тимофей) и старший сын Иван находятся в рядах действующей армии, а такое немцы не прощали.

Это был исключительно честный и порядочный человек до конца дней своих. Перед самым носом у немцев дядя разделил всё колхозное имущество между членами колхоза по числу едоков в каждом доме. На результаты дележа я ни разу не слышал нареканий сельчан, даже после войны, когда мы вспоминали эти события. Наша семья получила имущество на двоих с дядиной семьёй. Самыми ценными были лошадь, телега, плуг, борона, без чего в крестьянском хозяйстве не обойтись. Мне почему-то больше запомнился делёж колхозного амбара и конторы, разобранных на брёвна и доски, но в нашем дворе этих строительных материалов почему-то не было. Мерин, который достался нам, отличался крупной статью, спокойствием и просто подпускал к себе даже маленьких детей, не причиняя им никакого вреда. Весной 42-го дядя усадил меня на коня, дал в руки повод и вот я, держась одной рукой за гриву, а другой за повод, боронил вспаханное, теперь единоличное поле. Колхозная земля ведь тоже была поделена между бывшими членами колхоза. Были поделены и поля, засеянные весной 41-го, в том числе и коноплёй. Про эту сельскохозяйственную культуру упоминаю потому, что ей засевались очень большие площади плодороднейшей земли – чернозёмов, которыми окружено всё село. Конопля давала волокно для производства канатов, верёвок, тканей, в том числе брезента, а из семечек давилось так называемое постное масло зеленоватого цвета с приятным специфическим запахом и вкусом. Масло использовалось не только в пищу, но и для производства олифы и других материалов в лакокрасочной промышленности. Культивирование конопли было прибыльным делом и её выращивали с давних пор. Мои предки по материнской линии (в частности, прадедушка Кирилл) ещё до революции 1917 года занимались ею, жили достаточно зажиточно и даже сколотили некоторый капитал в золоте. Их дом на Малаховке с резным крыльцом, гречневая каша с постным маслом, которой меня угощала прабабушка, вспоминаются до сих пор.