Полная версия

Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, участвовавших в Кавказской войне

Специфической чертой офицеров Кавказского корпуса являлась сложная и уникальная система его комплектования. В 1820-х – 1845 гг. помимо кадровых (постоянно числившихся в воинских подразделениях), на Кавказе имелись временно присылаемые офицеры из других регионов России. Большую их часть составляли молодые, преимущественно семнадцати и восемнадцатилетние93 выпускники военных заведений, отправляемые на годичный срок для получения боевого опыта, а также добровольцы, желающие принять участие в единичных экспедициях.

Особые условия службы предопредели значительные пропорциональные изменения некоторых категорий, служивших здесь офицеров.

После подавления Польского мятежа 1830—1831 гг. заметную роль в кадровом составе Кавказского корпуса стали играть офицеры польского происхождения, которые отправлялись сюда либо добровольно (для демонстрации своей лояльности новой Родине), либо ссылались в принудительном порядке.

Кроме того в офицерском составе Кавказского корпуса было несколько большее количество уроженцев других государств. Так для посленаполеоновской эпохи Кавказ стал чуть ли ни единственной горячей точкой Европы. Поэтому сюда стекались многие «горячие головы» из невоюющих стран континента. Более всего их было из Пруссии, с которой у России даже существовали специальные договоренности о направлении в Кавказских корпус молодых офицеров для получения непосредственного боевого опыта94. Нередко участие в Кавказской войне иностранцев из аристократических семей имело, в том числе и политический характер. В честь прусского принца Альберта (Альбрехта) (1809—1872), неоднократно участвовавшего в экспедициях против горцев, была названа одна из основанных в 1862/1863 гг. станиц на Северо-Западном Кавказе – «Прусская»95 (современная станица Безводная в Майкопском районе Республики Адыгея).

Многие иностранцы, особенно из тех которые поступили на российскую военную службу в XVIII – начале XIX вв., постепенно обрусевали и принимали российское подданство. Из кадрового состава Кавказского корпуса из таковых можно назвать имена таких известных военачальников как швейцарец К. К. Фези, австриец Ф. К. Клюки-фон-Клугенау, итальянец И. П. Дельпоццо, австрийский серб Г. А. Эммануэль.

Но без сомнения наиболее значительные изменения в национальном плане имело присутствие в офицерском составе Кавказского корпуса уроженцев Кавказа, которых по официальной обобщенной терминологии называли «азиатцами»96. Большинство из них составляли грузины и армяне, представителей северокавказских горцев в действующем составе корпуса было незначительное количество97.

Будучи заинтересованным в привлечении на свою сторону местного дворянства, правительство предоставляло им исключительные привилегии. При условии принятия российского подданства, знатные горцы автоматически производились в юнкера, а затем в офицеры. Князьям и ханам, в зависимости от их социального статуса, сразу же давался офицерский или даже генеральский чин98. Большая их часть лишь юридически вступала в должность (фиксировалась в списочном составе подразделений), но фактически не участвовала в военных действиях. Особое внимание российское правительство уделяло образованию подрастающей горской молодежи. Так, в Кадетских корпусах существовали определенные квоты для детей «почетных Мусульман Кавказского края»99.

Получившие специальную военную подготовку офицеры-«азиатцы» направлялись преимущественно в кавалерийские подразделения как регулярного, так и иррегулярного характера (горская милиция или даже казачьи части). Как боевые офицеры они отличались наибольшей приспособленностью к ведению боевых действий в специфических условиях Кавказского региона, отчаянной храбростью, но слабой дисциплинированностью: зачастую руководствовались не военным уставом, а национальными традициями, что порождало одновременно уважение и недоверие к ним.

Для офицеров-«азиатцев» было характерно доминирование традиционных национальных черт. К их ментальным характеристикам можно отнести: руководство традиционными ценностями, следование национальным обычаям, свободолюбие, смелость, инициативность, выражаемая в личном удальстве (отсюда слабая дисциплинированность) и другие особенности100.

Среди прославленных российских генералов, происходивших из кавказских народов, следует выделить П. Д. Цицианова, В. О. Бебутова, Я. И. Чавчавадзе, И. М. Андронникова, И. Орбелиани, М. З. Аргутинского-Долгорукова. Сохраняя многие национально-культурные особенности, они успешно вписывались в российскую армейскую структуру и впоследствии прославились как выдающиеся военачальники.

Российское законодательство было весьма толерантно к данной категории офицеров. Несмотря на традиционное исламо-христианское противостояние горцы-мусульмане имели права для совершения своих духовных треб, на наличие в подразделении муллы101. Примечательно, что во избежание оскорбления религиозных чувств переделывались государственные награды, вручаемые горцам-нехристианам. Так, на георгиевском кресте – самой уважаемой награде за боевые заслуги, Святого Георгия Победоносца заменяли на двуглавого орла. При этом следует заметить, что горцы, не взирая на свои верования, напротив негодовали от таких переделок, прося, чтобы на них изображался Святой Георгий, которого они гордо назвали «джигитом», а орла «воробьем»102.

Заметные отличия в офицерском составе Кавказского корпуса наблюдались в сословной сфере. Условия затяжной войны на Кавказе, постоянная убыль командного состава, а также возможность отличиться в сложных военных операциях предопределили увеличение доли офицеров, произошедших из числа солдат. Так, согласно списку офицеров в Кабардинском пехотном полку в 1844 г. доля не дворян составляла 37,8%, в то время как в 1816 г. она была намного ниже (26—27%)103.

Учитывая продолжительность войны, в кавказских войсках сложился особый тип «бурбонов». Пройдя за время службы суровую школу жизни и достигшие офицерского звания, нередко, лишь к 30—40 годам, они заметно ожесточались. Однако, несмотря на жесткие требования и низкий уровень образования, учитывая их боевой опыт ведения войны в местных условиях, они считались наиболее боеспособными и авторитетными командирами.

В отличие от своих коллег из других территориальных воинских образований российской армии «бурбоны» Кавказского корпуса при удачном стечении обстоятельств имели наиболее благоприятные возможности для достижения высочайших званий и постов. Об этом свидетельствует биография прославленного генерала Николая Ивановича Евдокимова. Рожденный в бедной семье фейерверкера, он прошел нелегкий, но выдающийся путь от простого нижнего чина до прославленного генерала, получившего за выдающиеся боевые заслуги графский титул104.

С другой стороны на Кавказе значительно увеличилась доля аристократических элементов. Сюда они добровольно отправлялись в поисках приключений и наград. Их пребывание обычно было довольно кратковременным обычно не более одного года, довольно часто они участвовали лишь в единичных экспедициях. При этом довольно часто аристократы назначались на наиболее привилегированные должности, ранее занимавшими кадровыми офицерами Кавказского корпуса.

Настоящее «засилье» «фазанов» в Кавказском корпусе произошло в 1820—1845 гг., когда существовала практика кратковременной командировки сюда офицеров-добровольцев из других регионов страны. Как писал во время экспедиции своему отцу К. К. Фези: «У нас здесь многочисленное и блестящее общество, так как большое число князей, графов и баронов из гвардии находится здесь в качестве добровольцев»105.

«Аристократический контингент» наиболее увеличился во время Даргинской экспедиции 1845 г., которая по планам высшего командования должна была сокрушить государство Шамиля. Так в нем участвовали «сливки» петербургской элиты и даже представители иностранных царствующих династий (адъютант царевича Александра II – князь А. И. Барятинский, флигель-адъютанты: граф А. Строганов, князь Э. Вингенштейн, принц Александр Гессенский и др.)106.

Даргинская экспедиция 1845 г. – самая крупная и знаменитая военная операция Кавказской войны. Была предпринята с целью захвата ставки имама Шамиля в ауле Дарго (расположен на территории современного Веденского района Чечни). Руководителем являлся Кавказский наместник М. С. Воронцов, хотя сам он приступил к ее реализации лишь под нажимом столичных властей. Результат экспедиции был противоречивым. Несмотря на фактическое достижение поставленной цели, российский отряд понес тяжелые потери и был вынужден оставить аул. Положение Шамиля усилилось, а горцы захватили значительное количество материальных военных грузов. Однако российская сторона получила хороший урок и в впоследствии была выработана новая стратегия, заключавшаяся в планомерном продвижении своего влияния, а также более широком использовании мирных способов покорения Кавказа.

Офицеры-аристократы на Кавказе в полной мере отражали данное им прозвище – «фазаны». Привыкшие к великосветской роскоши, даже во время походов они себе ни в чем не отказывали, из-за чего колонна на марше представляла собой вереницу обозов, заполненных дорогой посудой и прочей бытовой роскошью. В отношении с менее родовитыми сослуживцами и тем более солдатами, они вели себя как зазнавшиеся помещики в своих усадьбах. Война для них представлялась экстремальным развлечением. В бою они вели себя импульсивно, что при неопытности и незнании специфичности условий войны приводило к значительным потерям. Чтобы нивелировать пагубность их присутствия довольно часто их командование было номинальным, фактически подразделениями управляли их прежние начальники. При всем при этом, именно аристократы, будучи наиболее приближенными к императорскому двору, являлись главным источником информации о Кавказе.

Неудивительно, что эта часть офицеров вызвала сильный антагонизм у других категорий офицеров. М. С. Воронцов, желая навести порядок в комплектовании офицерских кадров, прекратил подобную практику (1845 г.): теперь желающие «отличиться» могли попасть на Кавказ лишь при условии зачисления в состав Кавказского корпуса107.

Впрочем, несмотря на существующую предвзятость, многие «фазаны» отличались отменной храбростью и грамотным командованием, чем заслужили подлинное уважение среди ветеранов корпуса. К таковым, следует отнести князя А. И. Барятинского, представителя одной из богатейших дворянских фамилий России, пришедшего на Кавказ великосветским аристократом, а ушедшего легендарным боевым генералом и его покорителем.

Для понимания ментальности офицеров Кавказского корпуса и степени их устойчивости необходимо определить особенности их выбора службы. Во многом они связаны с восприятием Кавказа в российском обществе, которые имели некоторый противоречивый характер. Во второй половине XVIII – начале XIX вв. Кавказ в офицерском обществе воспринимался исключительно как «другой мир, область ужасов»108, «край забвений»109, куда попадали исключительно в приказном порядке110 (причем командиры подразделений старались отправить туда наиболее плохих офицеров).

Однако начиная с 1820-х гг. ситуация резко изменилась. Кавказ превратился в объект мечтаний романтически настроений офицерской молодежи111.

Пожалуй, главным фактором стали постоянные боевые действия, создававшие благоприятную возможность для приобретения отличий, наград и значительного карьерного роста. Ведь после окончания наполеоновских войн Кавказ стал чуть ли не единственным местом, где можно было отличиться. Д. А. Милютин, отличившийся в ходе экспедиции в Ахульго 1839 г., за один год опередил своих мирных сверстников на три года выслуги112. Но в целом, в России год боевой службы приравнивался к двум годам обыкновенной113.

Экспедиция в Ахульго 1839 г. – одна из самых крупных военных операций Кавказской войны, целью которой был захват ставки имама Шамиля в дагестанском ауле Ахульго. Была проведена силами «Чеченского» отряда под командованием генерал-лейтенанта П. Х. Граббе. Несмотря на значительные потери, российским войскам удалось захватить считавшийся неприступным аул, что значительно поколебало боевой дух горцев и ослабило позиции Шамиля, его старший сын был взят аманатом. Однако самому Шамилю с несколькими десятками приверженцев удалось спастись бегством. Из-за труднодоступности района российские войска скоро были вынуждены покинуть аул, а через год на Кавказе вспыхнуло всеобщее восстание и война разгорелась с новой силой.

На Кавказ офицеров привлекали существовавшие там порядки: определенные вольности по службе, отсутствие палочной дисциплины, гатчинской муштры, мелочного педантизма и единообразной жизнедеятельности114. Вот что писал один молодой офицер того времени перед отправкой на Кавказ: «В прошлом году я мечтал о такой командировке, мне уже начинали надоедать бесцветная петербургская жизнь и формализм гвардейской службы; чувствовалась потребность подышать на просторе более свежим воздухом, увидеть иные, кроме петербургских, местности и, в особенности, ознакомиться с настоящей военной службой»115.

Немалое значение в «пропаганде» Кавказа сыграла поэзия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского и других поэтов участников или очевидцев войны. Военный историк и участник Кавказской войны А. Л. Зиссерман дает типичное для многих объяснение выбора места службы в Кавказском корпусе: «Не стану распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался Аммалат-Беком, Мулла-Нуром и другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природой, воинственными обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение»116.

Кавказский корпус выглядел весьма привлекательно и с материальной точки зрения. Огромное и слабо контролируемое финансирование военных расходов создавали благоприятные возможности для казнокрадства. Неудивительно, что желающих отправиться на Кавказ было больше, чем возможных мест, поэтому в войсках часто появлялись спекуляции, а офицеры даже бросали жребий117.

Вместе с тем, многие попадали на Кавказ не по доброй воле. В начале XIX в. Кавказ заслужил неофициальный титул «теплой Сибири». Сюда ссылали декабристов, участников польских восстаний, военнопленных и прочих провинившихся. Были случаи, когда за ослушание ссылались целые подразделения118.

Главным ссыльным местом являлось черноморское побережье, но офицеров здесь все равно не хватало, поэтому правительство предоставляло желающим добровольно отправиться в черноморские укрепления различные преимущества и льготы: увеличение выслуги лет, жалованья, уменьшения сроков службы и т. п.119

В сознании российских офицеров Кавказ часто представлялся «обетованной землей для всякого рода несчастных людей»120. Ведь отличительной особенностью кавказской ссылки являлась возможность исправиться и вернуть доверие, «делом» очиститься от «грехов», или продемонстрировать свою лояльность. Нередки были случаи когда разжалованным офицерам за боевые заслуги возвращали офицерский чин. Многие ссыльные даже сделали на Кавказе головокружительную карьеру. Так, рядовой участник польского восстания А. Ф. Рукевич после взятия в плен, был назначен солдатом в Кавказский корпус, где благодаря своему таланту, «беспорочной службой» и везению смог дослужиться до генеральского звания121.

Люди, попадавшие на Кавказ, не по своей воле были в большей степени подвержены ожесточению и часто отторгали новый опыт. В их среде наибольшее распространение получили девиантные модели поведения.

Для понимания ментальных особенностей офицеров Кавказского корпуса необходимо произвести обзор ключевых особенностей исторической среды, в которых проходила их жизнь.

Одним из важнейших параметров Кавказской войны является ее колониально-захватнический характер со стороны России и в глобальном плане она была вписана в общемировой процесс активизации экспансии крупных западных держав. Хронологически покорение Кавказа совпало с завоеваниями французами Алжира, англичанами Индии, США индейских территорий.

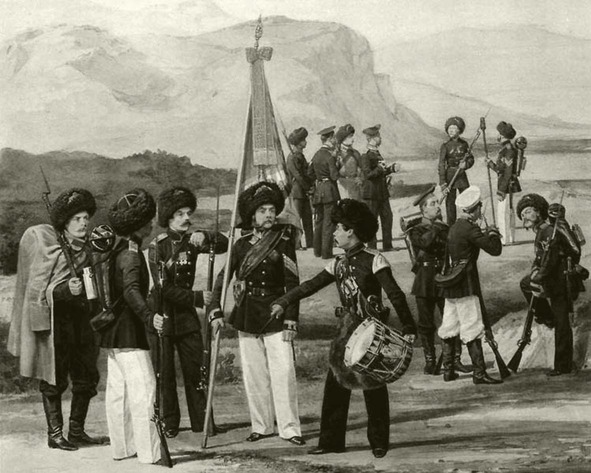

К. К. Пиратский. Формы нижних чинов Отдельного Кавказского корпуса. 1860

Однако российский колониализм на Кавказе имел особый специфический характер, существенно отличавшийся от классического европейского. Он шел в полном соответствии с многовековой тенденцией расширения России, выходом ее к естественным границам. Как заметил великий историк рубежа XIX – XX вв. В. О. Ключевский: «История России есть история страны, которая колонизуется»122.

Согласно понятиям XIX в., которые естественно разделяли российские офицеры, под колонизацией понимали «массовое вселение в некультурную или малокультурную страну выходцев из какого-либо цивилизованного государства. Результатом такого заселения является колония или колониальное государство, находящееся в той или иной зависимости от метрополии, т. е. государства, из которого вышли поселенцы»123. При этом надо заметить, что процесс колонизации не является общепринятым и существует множество различных ее видов, дифференцирующихся от целей, методик, характера взаимоотношений между представителями колонизующего и автохтонного народов.

В отличие от большинства европейских держав, осуществлявших захваты исключительно ради материального обогащения, причинами российской колонизации являлось массовое переселение россиян из густонаселенных районов, а также стремление контролировать стратегически важные территории. Последнее имело жизненно важный и часто вынужденный характер, так как Россия постоянно подвергалась агрессии со стороны соседей.

Однако самым главным отличием российского колониализма является то, что Россия изначально складывалась как многонациональное государство, для которого было характерно отсутствие комплекса превосходства, лояльное, и иногда даже покровительственное отношение к другим, особенно малым народам. И это неудивительно, ведь Россия всегда испытывала недостаток в людях, поэтому, при победе над своими противниками, не происходило целенаправленного истребления, как это делалось во многих колониальных империях. Напротив, в России «побежденных» стремились всеми силами завлекать на государственную службу, для чего им даже предоставлялись определенные привилегии недоступные для остального населения страны. Толерантность закреплялся в воинском уставе, принятом Петром I, наставлявшего начальников вести себя с подчиненными, независимо от звания: «Какой бы веры или народа они суть не были, между собой должны христианскую любовь иметь»124.

Кавказ оказался в орбите имперских воззрений преимущественно благодаря стратегически важному положению. Современники называли его не иначе как «мостом» и «трамплином в Азию»125. И действительно, кавказский регион в XVIII – XIX вв. являлся ареной соперничества целого ряда мировых держав: России, Турции, Персии, Англии и Франции. Несмотря на установившуюся к середине XIX в. гегемонию России в регионе, все они на протяжении Кавказской войны продолжали проявлять активный интерес к Кавказу. Они активно материально и психологически поддерживали независимые кавказские народы к бескомпромиссному сопротивлению российской армии. Для реализации своих целей они активно использовали специальных агентов – эмиссаров126.

Европейцы принимали участие в формировании некоторых национально-освободительных символов. В Национальном музее Адыгеи среди исторических флагов хранится уникальное знамя натухаевцев, в основе которого лежит французский триколор.

Знамя натухаевцев времен Кавказской войны. Фото автора

В сложившейся ситуации российские офицеры, отождествлявшие себя главными защитниками интересов государства, воспринимали захватническую войну на Кавказе как необходимую и вполне справедливую. Набеги кавказских горцев, постепенно усиливавшиеся пропорционально увеличению роста пограничного российского населения, подкрепляли их уверенность в необходимости покорения воинственных соседей.

Тем не менее, в российском обществе война на Кавказе воспринималась весьма неоднозначно. Следует заметить, что вплоть до начала активных наступательных действий в 1850-х гг., оно оставалось в «полном неведении»: о войне судили поверхностно «по нескольким повестям да рассказам людей, приезжавшим на Пятигорские воды»127. В отличие от офицеров российское общество в массе не понимало даже целей, заставлявших государство добиваться столь дорогостоящего в материальном и людском отношениях покорения далекой страны. Ведь в общем обзоре внешнеполитической стратегии Кавказ всегда занимал второстепенное значение (даже в войнах против Турции главной задачей Кавказской армии являлось отвлечение сил противника от главного – Балканского театра военных действий), а на его покорение отводилась значительная часть ресурсов страны. К концу 1850-х гг. на это тратился каждый шестой рубль государственного бюджета128, не говоря уже о крупных безвозвратных людских потерях.

Поэтому российская общественность вела активное обсуждение целей, задач и путей скорейшего завершения малоизвестной, но затянувшейся войны. Для обоснования необходимости дорогостоящей войны выдвигались утверждения о богатстве края, хотя на самом деле Кавказ вплоть до открытия крупных нефтяных месторождений в Азербайджане в конце XIX в. приносил одни убытки. Звучали идеи о просветительской роли России, распространявшей плоды «цивилизации» на «варварские» кавказские народы. Весьма убедительно выглядела цель защиты единоверной Грузии от «мусульманского ига»129. Также убедительно и небеспочвенно представлялась необходимость покорения воинственных горцев как единственного эффективного способа защиты пограничных подданных России130.

Сторонники необходимости присоединения Кавказа выдвигали предположения цены возможной неудачи. По их мнению, поражение на Кавказе стало бы демонстрацией ее слабости. А это в свою очередь привело бы не только к падению престижа России на международной арене, но и способствовало объединению ее врагов. Произошло бы неминуемое усиление сепаратизма у других свободолюбивых подданных империи. Кроме того серьезный удар был бы нанесен по обороноспособности южных регионов страны: «превращению границы от Каспийского моря до Китая в постоянный источник угрозы». И все это означало бы многократное увеличение общих военных расходов131. Все эти утверждения дополняли «геостратегическое» восприятие офицеров.

В то же время на Западе считали, что будто бы Россия была сама заинтересована в продолжительной перманентной войне на Кавказе «как в некоем хроническом раздражителе», позволяющем поддерживать вооруженные силы в постоянном боеспособном состоянии132. Эта точка зрения шла в полном соответствии с созданной в то время «теорией войны» известного немецкого военного теоретика К. Клаузевица. В соответствии с которой офицеры должны были постоянно упражняться в военном искусстве, а в мирное время отправляться туда, где идет война133.

Однако в российском обществе подобные воззрения считали беспочвенными. Здесь трезво осознавали дороговизну такой «военной школы». Не стоит забывать, что и без Кавказской войны, Россия регулярно участвовала в военных конфликтах.

Впрочем, справедливости ради, следует заметить, что в России действительно существовала категория людей, заинтересованных в затягивании конфликта. Но это были не российские власти, а облеченные значительной самостоятельностью кавказские начальники, пылкие офицеры134, а также многие «мирные горцы», которые благодаря непрекращающейся войне имели ряд привилегий.

Особенностью российского колониализма, достаточно ярко проявившегося на Кавказе, является стремление не просто к завоеванию территории, но и к ее инкорпорации в общероссийское социально-культурное и экономическое пространство. Кавказские горцы в конечном итоге должны были приобрести равные с остальными жителями России права и обязанности. Российская власть становилась гарантом безопасности в регионе. Российские войска не только защищали кавказские народы от вторжений персидских и турецких войск, но и способствовали прекращению разорительных междоусобиц135.

Помимо сугубо военных методов завоевания, российской стороной активно использовались разносторонние дипломатические, экономические, финансовые и просветительские методы, направленные на мирное распространение влияния136. Так, еще Екатерина II подчеркивала, «что не единою силою оружия… побеждать народы, в неприступных горах живущие… но паче правосудием и справедливостью, приобретать их к себе доверенность, кротостью смягчать, выигрывать сердца и приобщать их более обращаться с русскими»137.

Показательным примером многогранной политики России является использование горских национальных подразделений. Во-первых, российская армия значительно усиливалась за счет храбрых воинов, в наибольшей степени приспособленных к партизанской и мобильной войне. Во-вторых, происходило уменьшение количества «горючего материала» среди пылкого горского населения. В-третьих, через службу в российской армии наиболее мягким путем происходило приобщение и распространение «мирных идей культуры и цивилизации». По возвращении на родину они рассказывали об увиденном своим соплеменникам». В-четвертых, национальные воинские формирования нередко использовались для разжигания вражды между кавказскими народами. Наконец, на международной арене национальные горские подразделения в российской армии были символом покорности Кавказа138.