Полная версия

Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, участвовавших в Кавказской войне

Мнения российских правителей ставили офицеров, как основных исполнителей их государственной политики, в весьма противоречивое положение. Специфика рода деятельности предопределяла их нацеленность на силовые пути решения проблем, в то же время высшее российское руководство требовало несвойственного для них «миролюбия». Ведь весьма сложно проявлять дружелюбие к тому с кем приходится вести кровавые схватки.

Имперские тенденции российского командования и упорное сопротивление горцев в конечном итоге привели к доминированию силовых методов войны. В результате война приобрела крайнюю степень ожесточения. Все участники противоборства не гнушались использовать голод, разорение мирных жителей, жестокие расправы и издевательства над пленными, практиковалось устрашение и запугивание, как противника, так и колеблющихся союзников.

Важным фактором Кавказской войны является уникальный характер боевых действий. Российские офицеры привыкли воевать «по-европейски»: сражаться с четко организованными армиями в открытом бою, где победа в генеральном сражении и занятие стратегически важного пункта (например, столицы) ознаменовывали завершение боевых действий. На Кавказе же они столкнулись с иными принципами.

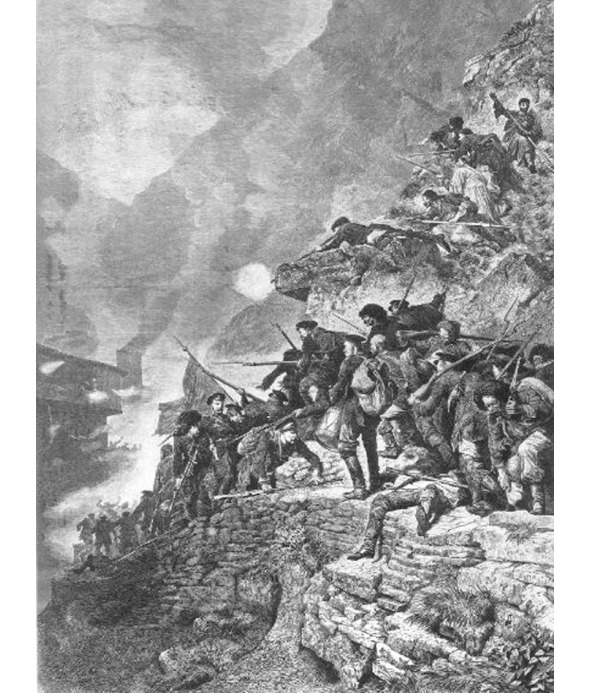

Основной противник – северокавказские горцы, предпочитали «партизанские» методы противоборства, а потому избегали открытого боя. В наступлении и обороне использовался один сценарий: неожиданный набег заканчивался молниеносным отступлением. Излюбленными местами сражений для горцев являлись труднодоступные участки местности, где нивелировались все преимущества российской регулярной армии.

Особой сложностью для российской стороны было то, что кавказские народы представляли собой конгломерат более чем полусотни обособленных друг от друга общностей, покорение каждого из которых требовало отдельной кампании. Кроме того у горских народов не существовало и крупных политических и экономических центров, взятие которых делало невозможным продолжение сопротивления. Российская армия на Кавказе столкнулась с поголовно «вооруженными народами», ведь у горцев воинами считалось все мужское население, способное носить оружие139. В результате российская армия не имела на Кавказе точки приложения сил, что фактически растворяло ее подавляющее военно-техническое превосходство. Осознание данного факта угнетало офицеров, деморализуя их боевой дух.

Штурм аула Китури. Литорафия с рисунка Т. Горшельта

Уникальные для российских военных условия Кавказской войны делали ее сравнение с привычной европейской одной из главных тем рассуждения в воспоминаниях офицеров. Так, Н. В. Симановский по окончании экспедиции на Кавказе делает типичное для современников сравнение: «В европейской кампании больше удовольствий, больше жизни, я вижу своего врага, здесь же не видишь, откуда летят пули, лоскутник [А.Д. – горец, скрывающийся в зарослях] избирает такое место, откуда его и видеть, и выбить трудно, жизнь каждую минуту в опасности, тогда как в европейской кампании – только при виде неприятеля. В европейской кампании я сражаюсь по роду моей службы, здесь я, кавалерист, ползаю с пехотой по горам; там встречаете деревни, видите людей, здесь – ни того, ни другого…»140. Все это было в противодействии с европейской войной, «где климат, места, люди и все уменьшает неприятности оной, <…> где случится в Воскресенье быть на сражении, в Понедельник на бале, а во Вторник в театре…»141.

Российские офицеры сталкивались на Кавказе с совершенно иной социокультурной средой. Горцы являлись носителями отличных ценностных идеалов. Многие нормы горской морали и права по российским представлениям являлись противоправными. Во главу угла на Кавказе ставились такие постулаты как независимость, самопожертвованное покровительство гостю и побратиму, личное удальство, которое можно было заслужить только в набегах. Горские народы имели весьма разнообразные социально-политические структуры от военных демократий до тиранической монархии. А их общество имело совершенно иную иерархическую структуру. Непохожесть культур значительно усложняла взаимопонимание между противоборствующими сторонами.

Лишь у части кавказских народов (дагестанцев, кабардинцев, грузин, азербайджанцев и др.) были иерархически организованные формы устройства общества. У наиболее многочисленных северокавказских народов (черкесов и чеченцев) несмотря на существование рабства, все свободное население было преимущественно равноправно и независимо, иерархия складывалась исходя из личных качеств и родовитости конкретного человека.

Определенное влияние на Кавказскую войну оказывал религиозный фактор. Активное распространение ислама среди северокавказских народов, не говоря уже о Турции и Персии, придавало войне на Кавказе контекст извечного исламо-христианского противоборства. Защита единоверных грузин являлась одной из причин (или поводом) вмешательства России в дела региона142. В российской ментальности была закреплена мысль о миссионерской роли российского государства как единственного защитника православной веры143. В соответствии с ним стремление восстановить христианство в регионе, которое здесь распространялось еще византийскими и грузинскими проповедниками еще в VI – XIV вв., играло важное идеологическое значение для российского общества144.

Особым ментальнообразующим фактором являлась перманентность боевых действий. В отличие от большинства европейских кампаний, обычно длившихся несколько лет, боевые действия на Кавказе непрерывно велись на протяжении целого столетия. Гарнизоны многих крепостей десятилетиями находились на осадном положении, а многочисленные экспедиции имели лишь «частный» успех. В период с 1830 по 1856 гг. несмотря на значительную интенсификацию боевых действий, российская армия практически не продвинулась вглубь региона.

Существует множество вариаций хронологических рамок Кавказской войны. Несмотря на многочисленные походы, совершаемые еще в глубоком средневековье, бесповоротное покорение Кавказа началось лишь в середине XVIII в. со строительством ряда укрепленных линий, направленных на постепенный захват территорий в Центральном Кавказе. Завершение крупномасштабных боевых действий произошло с покорением Северо-Западного Кавказа в 1864 г.

Но самое главное – при постоянном разрастании боевых действий на Кавказе не существовало четкой линии фронта. Занятие территории и признание подданства в отличие от классических европейских войн не являлись актами, завершающими войну. Она лишь переходила в скрытую форму, являясь постоянным источником угрозы. Паузы и перемирия, предпринимаемые российской стороной, способствовали эскалации конфликта, горцы воспринимали это как слабость, активизировались и сразу совершали нападения145.

Сложность характера подчинения кавказских народов привело к формированию в российской терминологии особой системы дифференциации их покорности. Кавказские народы делились на «мирных», «иногда мирных», «вполне покорных», «полупокорных» и «непокорных» («враждебных»)146. Разница между ними, по мнению авторитетного историографа и участника войны генерала Р. А. Фадеева, состояла «только в неприступности заселённых ими мест <…>. Мирная деревня, только что пройдённая русскою колонною, через час иногда обращалась в неприятельскую позицию»147. Из-за тучи тревожных сведений в головах начальников бушевала «война нервов», офицеры морально изматывались148.

Существенное влияние на ход и характер войны оказывала историческая память противоборствующих сторон, их гордость недавними заслугами. Так, российские офицеры пришли на Кавказ после оглушительных побед в Европе. Особым достижением считался разгром Великой армии Наполеона, после которого российская армия стала считаться сильнейшей в Европе. По сравнению со столь знаменательным врагом разрозненные и неорганизованные кавказские горцы казались весьма слабым противником, а их покорение не должно было потребовать особых хлопот.

В свою очередь кавказские народы гордились своей военной историей. Среди них жили предания о победах над могущественными завоевателями, например, дагестанцы особо гордились разгромом в середине XVIII в. великого персидского завоевателя Надир-шаха149. Воодушевлению горцев способствовала непререкаемая вера в неприступность гор150.

Кроме того, кавказские народы имели весьма недооцененный образ силы России. Во многом это было обусловлено активной пропагандой турецких, персидских и английских эмиссаров, внушавших горцам, что она является самой слабой европейской державой. На протяжении всей войны горцы презирали русских солдат, называя их «неуклюжими крестьянами», а российскую тактику ведения боя и дисциплину проявлением трусости. Неудивительно, что бахвальство российских офицеров о своих победах над «Великим Наполеоном» на Кавказе вызывали лишь иронию. Победы России считались далекими, незначительными и случайными151.

В данной связи следует заметить, что преодоление предвзятого отношения обеих сторон к противнику в конце войны являлось одним из факторов побед российских войск. После широкомасштабных восстаний начала 1840-гг. и неудачи Даргинской экспедиции 1845 г. офицеры стали уважать ранее презираемого противника. Наступательные действия стали более продуманными. С другой стороны, возможность России успешно противостоять ведущим мировым державам во время Крымской войны 1853—1856 гг. воспринялась горцами как ее непобедимость. Взятие в 1855 г. турецкой твердыни – крепости Карс на Кавказе звучало намного громче, чем падение «какого-то» далекого Севастополя. О первом на Востоке знали многие, о втором – «едва слыхали».

Одним из определяющих факторов Кавказской войны является резко контрастирующие с основной частью Российской империи природно-климатические и ландшафтно-географические условия. Прямым следствием стала высокая заболеваемость в войсках152. Различные болезни (чума, холера, лихорадка, малярия, обморожения, чахотка и т.п.) являлись причиной более чем 70% всех потерь российских войск на Кавказе153. К такой большой смертности приводили и субъективные факторы, прежде всего нежелание отказываться от северных привычек жизнедеятельности154. Кроме того болезни возникали из-за плохих условий проживания, нехватки теплой одежды, недостатков медицинского обеспечения и гигиены.

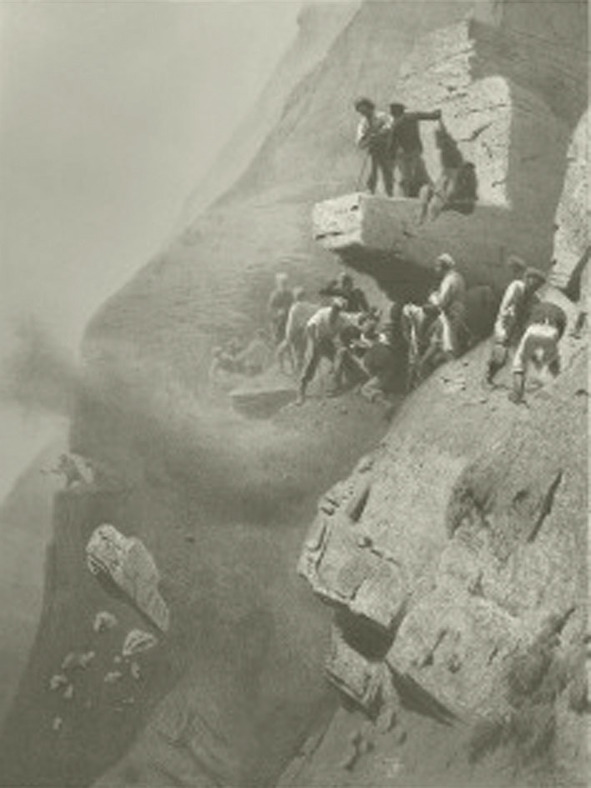

Большие сложности для российской армии на Кавказе представлял сильно пересеченный характер местности. Он сводил на нет преимущества линейной европейской тактики ведения боя и особенностей вооружения. Чтобы вернуть преимущество российские командующие применяли совершенно новые методы ведения войны: раскрытие местности путем прорубания просек, вырабатывалась уникальная система укрепленных линий и пограничной охраны, создавались особые боевые строи, системы передвижения войск и грузов (т.н. «оказия») и многое другое155.

Любые перемещения на Кавказе между укреплениями, находящимися вблизи боевых действий, были сопряжены с огромным риском. Почтовые перевозки, доставка продовольствия, боеприпасов, различных грузов и прочие передвижения объединялись и осуществлялись в крупных конвоях. Для их прикрытия выделялись значительные вооруженные силы, обязательно состоящие из кавалерии, пехоты и часто артиллерии. Колонна имело особый строй с перемежением обозов и охранения. Подобные мероприятия участники войны и называли «оказиями».

Следует обратить внимание, что сам Кавказ являлся довольно разнообразным регионом. В период стагнации Кавказской войны (1830—1856), когда в целом произошла стабилизация границ боевых конфликтов, можно выделить следующие «театры военных действий»: Черноморская береговая линия, Черноморская кордонная линия, Правый фланг, Центр Кавказской линии, Левый фланг, Северный и Восточный Дагестан, Закавказье, включая Легзинскую линию и Грузию (См: Приложение). Все они обладали особыми природно-климатическими, ландшафтными условиями, этническим составом местного населения и другими уникальными факторами. При продолжительном пребывании в одном регионе офицеры настолько приспосабливались к ним, что у них сформировывались уникальные локальные черты характера.

Природный фактор и региональная дифференциация создавали особый календарь боевых действий. Так, экспедиции в Дагестане осуществлялись только летом, в другое время года местные горы были непроходимы. В лесах Чечни и Черкесии экспедиции, целью которых в конце войны стало преимущественно прорубание просек, напротив, предпочитали производить зимой. В это время года листва с деревьев осыпалась, затрудняя скрытые передвижения горцев, к тому же их тонкая обувь не позволяла им долго находиться в засаде, а срубленное дерево лучше горело156. С другой стороны нападения горцев также имели сезонный характер. На Черноморской кордонной линии они осуществлялись преимущественно зимой, когда вода в Кубани замерзала, а на Кавказской линии от Правого фланга до Дагестана – весной и осенью, когда непогода скрывала их действия157.

В. Ф. Тимм с рисунка Т. Горшельта. Устройство военных дорог в Дагестане. Литография XIX в.

Кавказская война имела множество социальных факторов. Одним из важнейших являлось единообразие жизнедеятельности, особенно в крепостях. Здесь с утра до ночи была одна и та же рутина в ограниченном пространстве: одни и те же предметы, лица, и притом только мужские, каждый последующий день был идентичен предыдущему. Подобные условия вызывали непомерную скуку и синдром «остановившегося времени», оказывающие разрушающее воздействие на человеческую психику158.

Весьма тягостным для российских военных был недостаток женского общества. Мужчинам было трудно не только найти подходящего партнера для создания семьи, но и удовлетворить элементарные половые потребности. Дефицит оказывал влияние не только на соответствующие мировоззренческие установки, но и общие нравы, царящие в сугубо мужском офицерском обществе.

К числу социальных факторов относится мода на восточную тематику, получившая широкое распространение в европейских обществах XIX в. Офицеры, участвовавшие в Кавказской войне, наяву погружаясь в экзотику сказочной страны, испытывали подлинный восторг от экзотической горской культуры. Этому во многом способствовали качества горского снаряжения, идеально приспособленные для ведения партизанской войны в условиях пересеченной местности. Самодельные и переделанные винтовки горцев были легче, стреляли дальше и точнее российских, а боевые качества шашек имели легендарный характер, накладывавший неизгладимое впечатление на восприятие противника. В воспоминаниях офицеров часто описываются факты разрубания людей и стальных стволов солдатских ружей159. Притягательными для офицеров были многие горские обычаи, такие как гостеприимство и куначество, а также ценностные идеалы личного удальства с безграничным свободолюбием.

Разнообразное влияние на Кавказскую войну и ее участников оказывали «внешние» факторы. Среди них особенно выделяются события в Польше. Кавказ и Польшу роднило их насильственное присоединение к России и свободолюбивое население, постоянно поднимавшее восстания. Противники России поддерживали ее мятежных подданных, оказывая достаточно серьезное внешнеполитическое давление, угрожавшее началом широкомасштабной военной интервенции160. Особенно настойчиво действовала Англия, осуществлявшая активную пропаганду, направленную на дискриминацию России на международной арене161.

Российская общественность, включая офицерство, замечало сходство двух мятежных провинций. Кавказ называли не иначе как «Азиатской Польшей»162. Высшее командование стремилось перекрестно использовать накопленный опыт ведения боевых действий в обоих регионах. Так, для подавления Польского восстания 1830—1831 гг. был отправлен кавказский триумфатор И. Ф. Паскевич-Эриванский, а на Кавказ – отличившиеся в том же восстании Г. В. Розен и Е. А. Головин163. Польша значительно влияла на интенсивность боевых действий на Кавказе, оттягивая на себя ее вооруженные силы. Восстания 1830—1831 и 1863 гг. значительно приостанавливали наступление Кавказского корпуса.

События в Польше влияли на изменения состава участников войны. С одной стороны начиная с 1830-х гг. в Кавказский корпус в значительной степени стал пополняться поляками. Одни попадали сюда как ссыльные элементы или военнопленные, переходящие на службу в российскую армию, другие же сами отправлялись на Кавказ для доказательства своей лояльности новой Родине. С другой стороны, значительные группы мятежных поляков-эмигрантов чтобы помочь «врагу своего врага» в массовом порядке отправлялись в страну «независимых горцев». Наиболее знаменитой акцией польских эмигрантов оказалась экспедиция полковника Т. Лапинского (1857—1860), организовавшего у западных черкесов артиллерию и наделавшей много препятствий продвижению российских войск164. Силы горцев также пополнялись за счет польских солдат, дезертировавших из российской армии.

Следует заметить, что массовое дезертирство солдат польского происхождения по отзывам многих кадровых офицеров Кавказского корпуса, являлся предвзятым стереотипом о неблагонадежности поляков. По наблюдениям очевидцев в пропорциональном плане они ничем особым не отличались от остальных категорий нижних чинов российской армии.

Определенное влияние на некоторые аспекты Кавказской войны оказывали происходящие параллельно колониально-захватнические войны западных держав. Образованная часть российского офицерства с особым интересом отслеживала ход и характер завоеваний Англии, Франции и США. Во многих российских периодических журналах и книгах публиковались сводки и материалы по анализу различных боевых конфликтов. Наибольшую популярность имела тема, связанная с войной в Алжире, где более всего прослеживались с аналогии с войной на Кавказе. Здесь были и горы, и воинственное население, предпочитавшее партизанские методы противоборства. Завоевание, которое самонадеянные французы думали завершить без особых хлопот, стало одной из самых тяжелых войн в истории страны. Многие российские офицеры не могли удовлетвориться сугубо теоретическими познаниями и, стремясь глубже изучить чужой опыт, отправлялись в «горячие точки» планеты и становились непосредственными очевидцами военных противоборств других держава.

Своеобразным внешним фактором можно назвать влияние высшей власти в государстве. Император и его правительство в виду незнания или искаженного представления о реальной обстановке часто давали некомпетентные указания по методам покорения Кавказа. При этом они оказывали разностороннее давление на кавказских главнокомандующих, требуя от них немедленного и полного разгрома противника165.

Одной из причин непонимания кавказской реальности была субъективная оценка обстановки166. Ведь основным источником информации для «Петербурга» являлись рассказы «фазанов», непродолжительное время находившихся на Кавказе и любивших приукрасить действительность167. Горцы для императора и гражданских сановников являлись «взбунтовавшимися подданными», к которым необходимо проявлять дружелюбие168. В то время как сами горцы воспринимали подобное отношение как слабость169.

В юридическом отношении межгосударственного взаимодействия значительная часть кавказских народов, включая «враждебные», в самый разгар Кавказской войны являлись подданными Российской империи. Начиная еще с XVI в. в титулах русских правителей перечислялись названия кавказских владений. Например, в титуле императора Петра I помимо всего прочего значилось: «…Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских Царей, и Кабардинския земли, Черкасских и Горских Князей…». Во второй половине XVIII в. правители или представители «вольных обществ» Кабарды, Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана присягнули на верность России. В начале XIX в. присяги неоднократно повторялись. В первой трети ХIX в. в состав России на формальном уровне вошли Черкесия, Закавказье и часть Дагестана. Они были присоединены по условиям мирных договоров с Турцией и Персией, которые ранее обладали «номинальными правами» над соответствующими территориями и населением Кавказа.

Кавказским командирам приходилось лавировать между здравым смыслом и указаниями высшего руководства. Они на свой страх и риск проводили самостоятельные инициативы. Подобное часто сходило им с рук по причине необходимости быстрого принятия решения, умелого искажения рапортов и главное – удаленности от центральной власти. Стремясь сохранить свободу своих действий, князь А. И. Барятинский, будучи Кавказским наместником, был крайним противником прокладки в регионе телеграфной линии170.

Завершая обзор общих особенностей формирования особой ментальности офицеров, участвовавших в Кавказской войне, следует обратить внимание, что она прошла ряд эволюционных этапов развития, соотносимых с периодизацией войны. Так, с момента начала постоянной дислокации российских войск на Кавказе во второй половине XVIII в. появляются зачатки уникальных «кавказских» особенностей, формируются основные направления модификации ментальности. В первой четверти XIX в. под воздействием резкого увеличения количества войск, активизации боевых действий и появления пассионарных командующих (П. Д. Цицианова и А. П. Ермолова) происходило интенсивное обособление и формирование «кавказской» ментальности. В последующие годы (середина 20-х гг. – середина 60-х гг. XIX в.) ментальность военных на Кавказе стала в значительной степени обособленной от «общероссийской». Начиная с середины 60-х гг. XIX в. по окончании боевых действий и развернувшейся активной инкорпорации Кавказа в российское социокультурное и правовое пространство наблюдалось резкое сокращение количества уникальных ментальных черт, происходило обратное поглощение общероссийскими нормами.

Глава 2. Военно-профессиональные мировоззренческие особенности

2.1. Социальная самоидентификация

Одним из основных элементов мировоззрения любой социальной группы является самоидентификация, определяющая восприятие ее членами своего места в социально-культурном пространстве. Она позволяет понять своеобразие видения этими людьми окружающего мира, объяснить особенности реагирования на него. В этом смысле «ментальность» предстает как некая интегральная характеристика людей, связанных общностью целей, задач, способом существования.

Исходя из особенностей жизнедеятельности российского офицерства, как участников боевых действий на Кавказе, их идентификационную систему следует разделить на два уровня. Первый – «внутренний», позволяет выявить процессы дифференциации внутри российской армии участников Кавказской войны, второй – «внешний», отражает характер отношения к противнику. Данная часть книги посвящена анализу внутренней самоидентификации.

Причисление людей к той или иной социальной категории обуславливается наличием или отсутствием ряда отличительных признаков (религиозные или политические воззрения, национально-культурная составляющая, сословная принадлежность и т.п.).

Анализ широкого корпуса источников личного происхождения и официальной документации выявил весьма противоречивую ситуацию. Бесспорно ощущая себя частью общей российской имперской системы, отстаивающей ее интересы в Кавказском регионе офицеры Кавказского корпуса чувствовали свою «особость» по отношению к коллегами из других регионов России.

Исследователь В. В. Лапин называл сложившуюся систему идентификации представителей Кавказского корпуса «племенным сознанием»171. Оно стало прямым следствием долголетней жизнедеятельности в уникальной исторической реальности, сложившаяся на Кавказе в начале 60-х гг. XVIII в. – середине 60-х гг. XIX в.: перманентной войны и специфических методов ее ведения, удаленности от центральной власти, непривычными для европейской части России природно-климатическими, ландшафтно-географическими особенностями региона, пестрым этническим составом местного населения и др.

По мнению В. В. Лапина, российские войска за продолжительный период жизнедеятельности в специфических условиях сроднились с регионом и образовали особый субэтнос – «кавказцы». При этом следует подчеркнуть, что данный термин в то время ни в коей мере не являлся обозначением национальной принадлежности, а имел сугубо территориальное значение. В данном плане он являлся обозначением особой социальной группы российской армии и общества с их изначально полиэтничным составом, имеющим многие отличия на социально-культурном плане. Здесь прослеживалось значительное влияние материальных и духовных аспектов горской цивилизации, ее обычаев, морально-нравственных норм, мировоззренческих установок, моделей поведения и даже языков автохтонного местного населения. Причем «кавказцы» были также неоднородны. Существовало множество модификаций, зависящих от особенностей отдельной народности, проживающей на территории дислокации подразделений. «Племенное сознание» также включает особое мышление, для которого были характерны некоторые элементы военно-демократической (племенной) организации. В частности, командир воспринимался как вождь, а ветераны – старейшины172.