Полная версия

Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, участвовавших в Кавказской войне

Конечная дата соотносится с официальным завершением Кавказской войны в 1864 г., когда Россия установила прочную власть над всем Кавказом.

Выбранный промежуток времени позволяет более целостно оценить процесс изменения ментальности российских офицеров, участвовавших в боевых действиях на Кавказе в период его присоединения к России. Он в наибольшей степени соответствует планомерной эскалации конфликта и эволюции «кавказской ментальности» российских войск. Ведь «погружение» российского военного сообщества в «кавказские реалии» произошло гораздо раньше разворачивания боевых действий в горных районах Чечни, Дагестана и Черкесии. При этом признается, что именно в 1817—1864 гг. наблюдалась наивысшая форма эскалации конфликта, а также тот факт, что война в перечисленных районах заметно отличалась от присоединения Предкавказья, Кабарды, Осетии, Ингушетии или Закавказья.

Также следует отметить, что во время присоединения Кавказа российские войска в регионе составляли особые территориально-оперативные воинские формирования («Кубанский», «Астраханский», «Новолинейный», «Кавказский», «Каспийский», «Отдельный Грузинский», «Отдельный Кавказский» корпуса, а также «Кавказская армия»). Для упрощения терминологии в данном исследовании вся совокупность российских войск, постоянно дислоцировавшихся на Кавказе (сюда не входят подразделения, временно присылаемые на Кавказ, для решения локальных задач без вхождения их в состав местных оперативно-территориальных воинских формирований), именуется «Кавказский корпус».

Данная книга основана на материалах кандидатского диссертационного исследования, защищенного автором в 2013 г. в диссертационном совете по историческим наукам при Адыгейском государственном университете. Автор выражает благодарность своему научному руководителю доктору исторических наук, профессору Эмилии Аюбовне Шеуджен.

Глава 1. Теоретико-методологические вопросы

1.1. Основные подходы к изучению ментальности

Исследование столь многогранного феномена, как ментальное состояние российских офицеров, участвовавших в Кавказской войне, предопределяет необходимость обращения к сложившимся общим теоретико-методологическим подходам в изучении различных элементов темы.

Фундаментальные основы общих и прикладных вопросов истории ментальностей были разработаны представителями французской исторической школы «Анналов». Еще в 1930-х гг. ее основатели Л. Февр и М. Блок повернули историческую науку от исследования объективных социально-экономических отношений к анализу духовной жизни людей, к поиску устойчивых структур их сознания. Основополагающим принципом, выдвинутым французскими исследователями школы «Анналов», является понимание эпохи, исходя из нее самой, без оценок и мерок чуждых ей по духу времени. По их мнению ментальность представляет собой сложный феномен человеческой психики, объединяющий такие понятия как «умонастроение», «мысленные установки», «склад ума» и «видение мира». В целом это уровень общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций и латентных привычек31.

Несколько позднее ментальность попала в сферу изучения отечественных исследователей (А. Я. Гуревич, Ю. М. Лотман, Л. Н. Пушкарев и др.)32. По их мнению «ментальность» представляет собой совокупность сознательных и бессознательных представлений, воззрений, «чувствований» людей определенной эпохи, социальной среды, которые влияют на исторические и социокультурные процессы, т.е. «ментальность» – некая интегральная характеристика людей, живущих в отдельной культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающей среды и объяснить специфику их реагирования на нее33. Столкнувшись с неопределенностью явления, они считали необходимым сформировать так называемую «рабочую область», «рамки» понятий, применимые для исследования конкретной проблемы.

В общенаучном контексте изучение ментальной сферы позволило «очеловечить» историю, переместить внимание исследователей с «великих» людей на сферу коллективного действия34. Появилась идея, что историк должен научиться различать в каждой конкретной исторической эпохе уникальные модели поведения, вбирающие в себя определенные характеристические представления35.

Для адекватной интерпретации сущностных механизмов ментальности полезными оказались психологические концепции, выработанные для исследования «человека на войне». Важное значение имеют некоторые идеи бихевиоризма (подхода, положившего в основу изучения психологии анализ человеческого поведения); в определенной мере примыкающей к нему теории «установок» (Д. Н. Узнадзе)36; научные течения, занимавшиеся изучением мотивации, а также психологии «бессознательного» в контексте психоаналитического направления (К. Юнг, Э. Фромм)37; концепция «психоанализа» (З. Фрейд)38. Особое значение для проблематики исследования имеет такая прикладная область психологической науки, как «психология выживания в экстремальных ситуациях»39.

Учитывая направленность исследования на изучение ментальности людей, чья жизнедеятельность протекает в специфических условиях военного времени, весьма полезным представляется опыт военно-исторической психологии и антропологии. Исследователи данной области научного знания выделили основные характеристические особенности военных, отличавшие их от остального населения, определили наиболее важные факторы среды, трансформировавшей их сознание. Кроме того, они поставили проблему диалектических противоречий в поведении людей, находящихся в экстремальных условиях40.

Ментальность, бесспорно, является чрезвычайно объемным понятием и в то же время сложно различимым феноменом духовного мира человека. По словам А. Я. Гуревича, она «пронизывает всю человеческую жизнь человека, присутствуя на всех уровнях сознания и поведения людей, а потому так трудно её определить, ввести в какие-то рамки»41.

Историки, изучающие ментальность, имеют дело с тремя разными формами человеческого сознания и поведения: категориями мышления (мировоззренческие установки), нормами поведения и сферой чувств42. При этом носители ментальности не всегда могут ее выразить словесно, считая само собой разумеющимся качеством.

Структурной единицей ментальности выступает «идеальный образ» – образно оформленный идеал, к которому стремится носитель ментальности. Идеальный образ может быть взят из сферы рационального, иррационального сознания или синтезирован из обеих сфер43.

Отмечая эти обстоятельства важно подчеркнуть, что именно в расплывчатости предмета исследований заключается сильная сторона истории ментальностей. Последователи данного направления пытаются выявить упускаемый другими науками «осадок» исторического прошлого, стремятся отыскать нечто ускользающее. За это свойство историю ментальностей нередко образно называют «историей на перекрестке», «двусмысленной историей»44.

Ментальные установки имеют идеализированный, усредненный характер. Проявление таких ментальных установок как патриотизм, честь, социальная идентификация, образ противника практически всегда имеют модификации у отдельных индивидов.

Ментальные черты не являются монополией отдельной группы. Одни и те же особенности могут возникать у людей не контактировавших, но имеющих схожие условия жизнедеятельности (ментальнообразующие факторы). Так, религиозность свойственна многим нациям и цивилизациям (например, русским, итальянцам, арабам), которые постоянно подвергались внешней угрозе.

Объемное представление о феномене ментальности, «пронизывающее» всю жизнь «человека войны», поставило перед автором этой работы непростую проблему введения предмета исследования в конкретные «рабочие» (прикладные) рамки. Поэтому следует выделить наиболее важные элементы ментальности, характеризующие российское офицерство как уникальную социальную категорию.

Учитывая особенности Кавказской войны, особое значение приобрело осмысление таких мировоззренческих характеристик ментальности как: идентификация в социальном пространстве; восприятие боевой обстановки; восприятие и переживание смерти; отношение к местности и природе; понимание соотношения индивида и коллектива; представление о соотношении радости и страдания; отношение к труду, богатству; критерии ценностей (честь, стыд, материальные и духовные богатства); оценки права и обычая, их роли в жизни общества; понимание власти, господства и подчинения, интерпретация понятия свободы45.

Несомненно важным является выделение моделей поведения и специфики образов мышления. В принципе большинство из них являются проявлениями соответствующих мировоззренческих установок, но по факту они имеют более сложную систему функционирования. Здесь переплетаются и мировоззренческие установки, и темперамент, и эмоциональная составляющая, и главное – схема приоритета выбора из аналогичных мировоззренческой установок. Наглядно это демонстрируется в условиях боя. Человеку приходится выбирать между такими ценностями, как «боевое братство», интересы государства, которые он отстаивает и своей собственной жизнью. Не менее важно и эмоциональное реагирование – страх, агрессия, уравновешенность, чувство долга.

Частью ментальности являются особенности темперамента и профессиональные способности. Последнее является производной от ценностей, которые прививались в обществе на протяжении целых поколений. Для военных, как носителей социально-профессиональной ментальности, это имеет немаловажное значение, определяющее их образ жизнедеятельности. При этом не стоит забывать, что воинские традиции народов, формировавших офицерский корпус российской армии, были весьма различны. Например, казаки и горцы считались искусными, но импульсивными наездниками, а русская регулярная кавалерия отличалась большей стойкостью, дисциплинированностью, уравновешенностью и решительностью.

Многие ментальные установки имеют весьма сложную мировоззренческую основу. Преимущественно они лежат в особенностях повседневного существования: в жилищных условиях, в питании, в гигиене, в физическом самочувствии и т. п. Конечно, перечисленные категории бытовой культуры не новые для историков темы, но при таком подходе они предстают в виде фундамента для воссоздания «нематериальной» сферы человеческого бытия: исследователи стали более тонко реконструировать многогранную эмоциональную и духовную жизнь, обнаружились удивительные, до того скрытые «личностные» пласты исторического прошлого46.

При построении моделей ментальности необходимо учитывать динамичность этого феномена. Несмотря на признанную инертность ментальности (основные мировоззренческие установки относительно тяжело подвергаются пересмотру47), она, как и другие свойства психики человека, модифицируется в зависимости от изменения широты деятельности человека и смены воздействия ментальнообразующих факторов.

Радикальные изменения ментальности происходят преимущественно под воздействием экстремальных ситуаций и при кардинальной смене среды обитания, противоречащих ранее сложившимся установкам. Они, по сути, переворачивают все мировоззрение человека «с ног на голову». В момент подобного события «ум задумывается над собой», происходит проверка индивидом коллективной ментальности на прочность. Экстремальность «требует» от человека «психологической мобилизации резервных возможностей организма и специальных мер по последующему их восстановлению»48.

Процесс изменения ментальности происходит эволюционным или революционным путями, а также в прогрессивном или регрессивном направлениях. Причем генезис ментальности может происходить одновременно в нескольких направлениях. При любых изменениях одни элементы отмирают, а их место занимают другие, более приспособленные к новым условиям жизнедеятельности. При стабилизации внешней среды и общественного развития происходит стабилизация ментальности, она «окостеневает», приобретая «классическую» форму49.

Формирование и передача ментальности происходит в процессе «вхождения» человека в определенную среду. Данный процесс перманентен и протекает в течение всей жизни субъекта опосредованно через семью, систему образования, другие общественные институты. Заметные ускорения происходят в переломные этапы становления личности, а также под воздействием экстремальных условий, в частности, для офицерского состава таковыми являются изменение среды обитания, «боевое крещение», ранение и др. Соответствующими психологическими сюжетами буквально переполнены написанные ими воспоминания: здесь довольно часто встречаются отображения восприятия новой для них окружающей действительности, переживания смерти товарищей, личного участия в бою, первые встречи с противником. Именно благодаря им удалось получить сведения об эмоциях, выявить психологические составляющие коллективного и индивидуального сознания, причинно-следственные связи формирования ментальных особенностей и их видоизменение при вхождении офицеров в среду, приспособление к ней, освоение новых социальных ролей и функций.

Понятие «экстремальный» является весьма субъективной дефиницией. Так она объединяет все «выходящее из рамок обычного, чрезвычайного по сложности, трудности, опасности», а также «достигшее наивысшей, предельной точки»50. При этом следует учесть, что «экстремальности» как таковой в природе не существует (если ее рассматривать в отрыве от человека). Из всех природных явлений экстремальными можно назвать только те, которые совершенно определенным образом отражаются в психике человека. Одни и те же условия могут являться для одних людей экстремальными, а для других – ничем ни примечательной обыденностью. Все зависит от особенностей конкретного индивида51.

Показателем завершенности «кавказской» модификации ментальности российского офицерства является факт признания (часто неосознанного) носителем ранее новых для него условий обыденными52. Эволюция ментальности особенно заметна при анализе дневников, воспоминаний, писем офицеров, ведшихся до и во время пребывания на Кавказе. Если по прибытию на Кавказ они отмечали его особенности и специфику местных офицеров, то уже через несколько дней или месяцев они делились своими переживаниями при совершении событий, ломавших их воззрения (первое назначение в экспедицию, первое участие в бою, гибель сослуживцев; встречи с неприятелем и т.п.). Еще через некоторое время автор источников даже не обращает внимание на специфичность среды и просто повествует о примечательных событиях, исчезает ранее имевшаяся отстраненность по отношению к ветеранам Кавказского корпуса, и напротив, она появляется в отношении к коллегам из других частей империи.

При выявлении природы ментальности, причинно-следственных связей ее формирования, следует рассмотреть некоторые общетеоретические аспекты. Так, важно отметить, что ментальность не оказывает абсолютного влияния на поведение человека. Она склоняет, но не предопределяет. Порой даже самые устойчивые ментальные установки при определенных обстоятельствах могут подавляться достаточно сильными эмоциональными порывами и общечеловеческими инстинктами. Относительность и противоречивость поступков людей в экстремальных условиях войны в своих «Опытах» подметил еще великий французский мыслитель М. Монтень: «тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом… Ведь речь здесь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?»53. Подобные наблюдения были зафиксированы и среди офицеров, участвовавших в Кавказской войне. Примечательно, что наблюдатели и сами герои подобных эпизодов дифференцировали поведение в зависимости от конкретных обстоятельств. Проявление малодушия в бою не всегда расценивалось как трусость и, напротив, неадекватная смелость могла вызывать осуждение.

Основной задачей историка изучающего ментальности ставится реконструкция «духа времени», которая достигалась посредством обнаружения тех мысленных процедур, способов мировосприятия, привычек сознания, которые были присущи людям изучаемой эпохи и о которых сами эти люди могли и не отдавать себе ясного отчета, применяя их автоматически, не рассуждая о них, а потому не подвергая их критике54.

Историки ментальностей считают, что первостепенным действием является воссоздание «исторической атмосферы» (реальности, среды), в которой происходило формирование взглядов людей55. Анализу должны быть подвергнуты основные элементы исторической среды: естественно-географические, этнические, политические, социально-экономические, культурные, бытовые условия проживания субъекта ментальности, а также его историческая память и религиозные верования.

Среда чрезвычайно многомерна, поэтому в результате параллельного воздействия различных факторов воздействия создаются отличные типы ментальности, одновременно присущие отдельному субъекту. Исследователи выделяют четыре основных категории ментальности: культурно-цивилизационную, национальную, религиозную, социальную. Последняя весьма дисперсна и зависит от дифференциации общества по сословиям, профессиональной деятельности и т. д.56

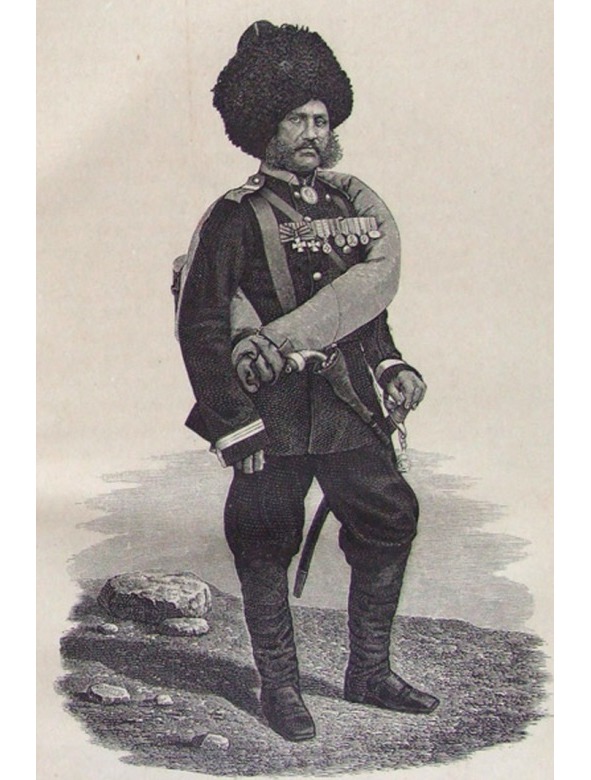

Фельдфебель Кабардинского полка Василий Иванов. Литография XIX в.

Учитывая особенности среды, формировавшей ментальность офицерского корпуса на Кавказе, следует условно разделить ее на два уровня. Первый – «базовый» – представляет собой совокупность ментальных установок, свойственных российским офицерам накануне их попадания на Кавказ. К ним следует отнести черты, характерные для тех социальных структур, из которых формировалось офицерство (по национальному, культурно-цивилизационному, религиозному, сословно-иерархическому, военно-профессиональному критериям).

Второй – «надстроечный» имеет принципиальное значение для данного исследования. Это те специфические особенности, которые трансформировались или даже создавались исключительно под воздействием факторов Кавказской войны. Субординация и координация связей между элементами двух уровней очень сложна и опосредована обилием переходных форм. Это многообразие, переплетенное в едином организме связей, порождает неразъемную целостность ментальности как системы, причем системы не замкнутой, а открытой.

К «базовым» моделям, где «выковывались» особая ментальность офицеров следует отнести армию, коренным образом модифицирующую духовный мир человека. Армия по своей природе представляет собой социокультурный институт, функционально ориентированный на жизнедеятельность в жестких условиях войны.

Война представляет собой наивысшее испытание сил и возможностей человека. «Стихия, в которой протекает военная деятельность, – писал знаменитый немецкий военный теоретик XIX в. К. Клаузевиц, – это опасность»57. Война является «крайней степенью применения насилия», выражаемой в постоянных убийствах себе подобных, грабежах, надругательствах над беззащитными и многими другими чудовищными явлениями58. Самые сильные чувства, напряжение ума и воли, любовь и ненависть, радость и страдание, подъем и упадок сил человек испытывает на войне.

Во время участия в боевых действиях на человека воздействует целый ряд специфических факторов («боевых стрессоров»), среди множества которых следует выделить основные, оказывающие максимальное воздействие на ментальность людей59. Главной «неожиданностью», с которой нормальный человек сталкивается на войне, заставляющей его по новому смотреть на мир, является повсеместное и обыденное нарушение естественных «общечеловеческих заповедей». То, что в повседневной жизни «мирного» жителя является преступлением, на войне не только разрешается, но и поощряется, становясь главной целью жизнедеятельности60.

Примечательно, но вполне закономерно, что армия целенаправленно уничтожает значительную часть прежних ментальных установок. Радикально трансформируются представления о нормах морали и поведения, понятия о свободе человека. Вся жизнедеятельность воина протекает в обстановке суровых военных законов и строжайшей дисциплины.

Процесс адаптации к экстремальным условиям сопровождается выработкой у военных особого склада характера, мировоззренческих установок и качеств. Для военных характерны качества, выделяющие их в повседневной мирной жизни. К таковым, например, можно отнести дисциплинированность, бытовое единообразие, субординацию, жесткость и главное специфичное логическое мышление. В армейской среде зародилось такое легендарное понятие как воинская честь, считавшееся наивысшей ценностью человека. Военным свойственны такие черты характера, как сильная воля, храбрость, упорство, жизнелюбие, самопожертвование. Военные традиционно отличаются сильным здоровьем, придающим дополнительную уверенность в своих силах.

«Священной идеей» армии (не наемной) является идея вооруженной защиты Отечества. Понятия Родина, патриотизм, верность Отечеству занимают центральное место в менталитете российского народа и армии. В воинских уставах с петровских времен установилось, что воин должен служить «вере, царю и Отечеству».

Государственная (военная) служба в духовно-моральной интерпретации военных представляет собой особый беспредельный долг. Государству и народу в случае войны армия в идеальном варианте должна отдавать столько, сколько потребуется для победы. А это значит, что в случае войны воин имеет только одно право – сражаться, беспрекословно выполняя воинский долг, а в дни мира – морально готовиться к этому.

Надо заметить, что в различных культурно-цивилизационных общностях степень самоотверженности при исполнении долга весьма различны. Так, одной из ментальных особенностей русского народа и соответственно армии является жертвенность. В текстах воинской присяги российской армии в первой половине XIX в. фиксировалось, что присягающий должен защищать свое Отечество и Самодержца «не жалея живота своего»61. Но жертвенность российских воинов, у которых прослеживалось обостренные чувства совести и справедливости, шла гораздо дальше официальных регламентаций, и распространялась на всех беззащитных. Не редки были случаи, когда офицеры и солдаты, рискуя собой, спасали своих врагов, при недостатке провианта делили с военнопленными последний кусок хлеба.

Основы жертвенности в российской армии были заложены религиозным отношением к жизни и смерти. Земная жизнь, как по славянско-языческим, так и православным канонам, являлись ничем иным как подготовкой к вечной «неземной» жизни. Смерть в бою считалась достойной. Кроме того, весьма трагическая историческая память, наполненная фактами постоянных иноземных вторжений, несущих множество бедствий, выработала в российском обществе весьма жесткие требования к защите Родины. Воин должен отдать все силы, включая собственную жизнь. Трусов, бежавших с поля боя или сдавшихся в плен в России традиционно презирали.

Для сравнения следует заметить, что казалось бы вполне рациональная жертвенность не является интернациональной чертой всех армий. В западно-европейской цивилизации, где приоритет прав человека господствует уже не одно столетие, его право на жизнь дает возможность выбирать: спасать самого себя или сопротивляться противнику до конца. В случае, если складываются неблагоприятные объективные причины (отсутствие помощи своих войск, нехватка боеприпасов, продовольствия), военнослужащим не возбраняется сдаться в плен более сильному противнику. Ничего предосудительного в этом не находилось. Жизнь людей ставится выше всех прочих идеалов, за которые стоит сражаться62.

В число атрибутов армейской ментальности входят такие качества как терпение, стойкость, постоянная готовность нести тяготы и лишения. Так, в современном уставе Внутренней службы говорится: «…Военнослужащий обязан стойко переносить трудности военной службы»63. Подобная формулировка обязанностей опирается на обычаи и традиции царской армии, где офицеры должны были «телом и кровию» служить России64.

Терпение и стойкость российских воинов являются поистине легендарными. Воинская служба приучает людей к лишениям, но в России эти лишения и тяготы всегда были обыденной реальностью, без которой военное ремесло невозможно. Во многом это объяснялось жизнедеятельностью в суровых северных условиях. Но духовная основа терпения пролегает и в религиозной сфере. Православная доктрина трактует терпение и моральную стойкость как одни из высших добродетелей.

Важным столпом военнослужащего является воинская дисциплина и строгая регламентация всех аспектов жизнедеятельности. Именно дисциплина, ее абсолютность с беспрекословным подчинением нижестоящего своему начальнику обеспечивают высокую боеспособность российской армии на всех этапах ее существования.

Дисциплина воинская, на которой держится любая армия, является производной от дисциплины политической, существующей в обществе. Учитывая авторитарный характер российского общества, можно утверждать, что воинская дисциплина, как часть дисциплины общественной, не навязана российскому воину государством «извне», она исходит от самого человека как представителя своего общества, от его внутренней сущности. Попытки насаждения в российской армии механистической дисциплины, глубоко чуждой «русскому национальному менталитету», вели к дисбалансу внутренних мировоззренческих структур военнослужащего, к духовной стагнации и даже деградации его личности. Только осознание военным причины подчинения командиру позволяет ему быть адекватно дисциплинированным, чего требует от него армия и общество.