полная версия

полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

Поэтому, сознавая вполне своевременность и целесообразность всего изложенного в сказанных “Соображениях”, нельзя сомневаться, что скорое исполнение предлагаемых в них мер будет величайшею услугою, которую настоящее поколение может оказать потомству [25, л. 11].

2) Позволю себе обратить внимание на следующие обстоятельства: а) в войне при равных силах тот из противников имеет шансы на успех, кто является с новыми средствами и б) Le dieu de la guerre est du côté des gros bataillons[2]. Если японцы явятся со своими 6 дюймовыми скорострелками, а мы с тяжелою артиллериею, то, несомненно, успех будет на нашей стороне.

Исходя из той центральной мысли “Соображений”, что нам нужно создать силу и оплот против Японии и иметь средство в Японском и прилегающих морях, и сосредоточиваясь единственно на достижении этой цели, можно, казалось бы, с выгодой на первое время ограничить сферу действий наших судов Японским архипелагом и водным пространством до Формозы.

Тогда прекрасные крейсеры нового типа вместо 2000 могли бы брать топлива только 1000 тонн, чрез что можно было бы поставить на них по шести 10 дюймовых 345-калиберных пушек и даже утолстить броню, хотя бы с некоторою прибавкою размеров [25, л. 11 об.].

Совершенно верно, что крейсера типа “Джигит”, “Разбойник” и проч. могут служить только для практики офицеров и команд и посылок между своими портами, а для военных целей не годны даже “Россия” и “Рюрик”,– по своей слабой силе сравнительно с тратой угля вряд ли могут служить типом при заказе судов для Дальнего Востока. В замену их судам до 4000 тонн можно сообщить прекрасные морские качества и скорость, конечно, для посылок не на бесконечные расстояния. Они во всякую погоду самостоятельнее и надежнее, чем минные крейсера, могут исполнять всякое поручение адмирала, будучи при этом и самостоятельнее, и ограничить число их тремя или четырьмя [25, л. 11 об. – 12].

Касательно эскадренных броненосцев желательно было бы иметь, по крайней мере, два более сильных, чем наши броненосцы, на триллере типа последних американских броненосцев и даже заказать можно было бы их в Америке, не стесняясь плачем наших заводчиков, – чем можно сократить еще восьмилетний срок, который для нашего времени все-таки длинен. Несомненно, что при одновременном развитии наших и японских сил, прежде всех операций произойдет морской бой, а для этого нужна сила и преимущество в артиллерии [25, л. 12].

3) Владивосток, до лучших времен, единственный наш порт, должен быть самостоятельным морским центром и вблизи его в удобном месте нужно иметь все для флота с машинно- и судостроительными заводами, адмиралтейство и пушечный завод, подобно тому, как вскоре после создания Императрицею Екатериной II Черноморского флота он выделился в независимый центр.

4) Мысль держать в Балтике только прибрежную оборону совершенно новая и противоречит традиционным начертаниям всех наших государей. Потому человеку отсталому и не принимающему участия в обсуждении больших государственных вопросов трудно изложить по оной какое-либо мнение. Если с военной точки зрения наша прибрежная оборона и может охранить берега, то в нравственном отношении не исполнится ли заветная мечта Германии поворотить нас nach Osten и не будет ли это похоже на передачу первенства в Балтийском море Германии» [25, л. 12 об.].

3. Ответ генерал-адъютанта Перелешина. «Принимая во внимание настоящее состояние наших морских сил и сравнивая их с японскими, мы видим, что и теперь мы уже слабее их на 40 %, а потому не можем долее откладывать такое неравенство и, хотя нежелательно, а должны прибегнуть к заграничным заказам [25, л. 18].

Ваше императорское высочество изволили признать необходимость немедленного заказа 2 крейсеров за границей, но желательно было бы удвоить этот заказ, так как от крейсера-разведчика, обладающего быстрым ходом, во многих случаях будут зависеть своевременные распоряжения адмирала, который, постоянно имея сведения о неприятеле, может легко уничтожить слабого, избегая встречи с сильным [25, л. 18 об.].

Затем является вопрос, какие меры могут быть приняты для обеспечения углем сильной эскадры во Владивостоке как единственном нашем порте Тихого океана? С началом военных действий нельзя уже рассчитывать на Сахалинский уголь, а необходимо заблаговременно озаботиться приисканием минерального топлива в более близком районе наших владений – например, обратить внимание на разработку Сучанского угля, обеспечив его доставку в порт независимо от морского пути [25, л. 18 об.-19].

Коснувшись минерального топлива, невольно приходит мысль, что Россия едва ли не единственная страна, имеющая такой сорт нефти, который с успехом заменяет каменный уголь, что доказано уже практикой на коммерческих судах Волги и Каспийского моря; я понимаю, что на это могут сделать много возражений как на совершенно новое и не испытанное еще на больших военных судах, но нельзя ли воспользоваться нефтяным топливом хотя бы для небольших судов, такое приспособление дает им возможность на более продолжительное действие под парами.

Переходя к заключению, можно только преклониться перед верным взглядом вашего императорского высочества на роль Балтийского и Черного морей» [25, л. 19].

4. Ответ адмирала С.П. Тыртова. «О необходимости усиления наших сил в Тихом океане, действительно, вряд ли можно спорить; вопрос только, в какой мере должно быть произведено это усиление. Ввиду затруднительности иметь в Балтике достаточные наступательные морские силы, чтобы противостоять хотя бы только двум соединенным флотам наших ближайших северных соседей, я склоняюсь к мнению, высказанному в записке, и полагаю, что пока наши силы на Востоке не превысят японских, нам следует посылать туда все новое, выстроенное на Балтике. Но, решаясь на такой шаг, следует немедленно же приступить и к постройке для обороны Балтийского побережья указываемого в записке минного флота [25, л. 26].

…переводя наши действующие морские силы в Тихий океан, вряд ли можно удовольствоваться одним Владивостоком, замерзающим от 3 до 4 месяцев. По моему убеждению, Владивосток никогда нельзя будет признать вполне открытым портом; хороший ледокол “Судет” в состоянии во всякое данное время привести в порт и вывести из него любой коммерческий и военный корабль, но при условиях тамошней суровой зимы суда, зимующие в порту, вряд ли будут в состоянии находиться в полной боевой готовности. Таким образом, большая часть наших сил должна будет по-прежнему зимой пользоваться гостеприимством Японии, что вряд ли желательно [25, л. 26 об.].

А потому необходим второй, более южный порт, хотя бы и замерзающий, но на менее продолжительное время, и не находящийся в таких дурных для плавания условиях, как Владивосток в зимние бури. Этот чрезвычайно важный вопрос, я полагаю, должен идти параллельно с увеличением наших сил на Востоке.

Разделение флотов на указанные в записке типы судов я нахожу правильным, а также и соответствующее количество каждой категории.

Выбор же типа, в особенности для несуществующих еще в нашем флоте неброненосных крейсеров, нужно поручить подлежащему учреждению.

Вопросы, затронутые в записке, обсуждались в прошлом году на Совещании адмиралов и капитанов соединенных в Тихом океане эскадр; журнал этих совещаний своевременно представлен высшему начальству.

Августейший автор записки изволит смотреть на эти первостепенной важности вопросы еще шире, чем высказались мы. Можно только искренно желать о возможности исполнения такой программы» [25, л. 26 об.-27].

5. Бывший врач флота доктор медицины Александр Львович Зандер. «…В конце концов не могу не высказать еще одной мысли, которая просится на бумагу. А что же будет с личным составом флота, когда у нас появятся современные хорошие суда? Ведь 52 адмирала нашего флота еще не дадут нам хороших командиров и офицеров на случай войны! Есть о чем подумать» [25, л. 42–42 об.].

6. Ответ вице-адмирала В. Верховского. «В записке выставлены следующие данные, почему необходимо усиление нашего флота на Востоке:

а) Япония решила завладеть Кореей;

в) Япония (сейчас) не подготовлена вступить в борьбу с Россией;

с) Японское правительство приступило к значительному увеличению всех военных средств, почему

(1) России невозможно оставаться пассивным зрителем этих военных приготовлений;

е) наш флот на Дальнем Востоке поставлен в весьма невыгодные условия тем, что базой служит только (замерзающий на 4 месяца) Владивосток;

f) главная задача нашего флота будет заключаться в истреблении японского флота [25, л. 64].

Для противодействия обстоятельствам, изложенным в пунктах а), с), а равно для достижения главной задачи (1) – истребление японского флота – предполагается к 1906 году выстроить суда, которые с существующими и строящимися броненосцами составили бы эскадру требуемой силы. С этой же целью предполагается обратить Владивосток в первоклассный порт, который бы снабжал наш флот всеми средствами и мог бы делать всякое исправление судов в кратчайший срок [25, л. 64–64 об.].

Обстоятельство в), что Япония (сейчас) не подготовлена к борьбе с Россией, оставлено без рассмотрения, между тем оно представляется чрезвычайно существенным. Значение этого факта на решение поставленных в записке вопросов особенно важно еще и потому, что, кроме неподготовленности к борьбе с Россией, Япония испытывает пока на себе еще и обаяние России – фактор, часто более значащий, чем преобладание военных сил. Разве не обаянию над Японией Россия обязана (тем. – О. Ф.), что Япония-победительница согласилась без всякой попытки на сопротивление отказаться от всех территориальных завоеваний, очистить Мантунгский полуостров со всеми гаванями. На обаяние, пока оно держится, непременно следует рассчитывать и безотлагательно пользоваться. Обаяние – это страшная сила: разве не обаянием Англия заставила Россию проводить границы по ее усмотрению у Афганистана и на Памирах? Разве не обаяние Англии, Германии и Европы заставило Россию забыть завоевание ею Балканского полуострова и подчинить себя добровольно Берлинскому конгрессу. Разве не обаянием перед Китаем мы возвратили Кульджу после 12 лет владения ею? Разве не вследствие того же обаяния перед Китаем, какое Россия имела до уничижения его Японией, Сибирская ж/д пролагается по северному, ледяному, пути, вместо южного? Итак, Япония (пока) не подготовлена к сопротивлению против России и находится под ее обаянием [25, л. 64 об.-65].

Через 7 лет оба эти наши союзника исчезнут; через 7 лет Япония будет с нами на крайнем Востоке на одной параллели, а в Тихом океане, если предлагаемая постройка судов не осуществится, опередит нас силой флота. Ввиду такой скорой и печальной будущности дешевле, надежнее, спокойнее теперь же взять Корею в собственность или в такое управление, в каком Англия держит Египет, не справляясь ни с чьим мнением [25, л. 65–65 об.].

Сегодня Корея еще не принадлежит Японии. Население Кореи, по разным причинам, относится к своей самостоятельности пассивно. Россия еще может пользоваться там влиянием. Во всей Корее пока 600 000 японцев – это немного, но через 7 лет их, без сомнения, окажутся миллионы и сто или двести тысяч солдат, которые будут продовольствоваться и получать все содержание за счет населения Кореи. В руках японцев и теперь уже находятся телеграфы, почты, главные пути сообщения.

Нельзя забывать, что население Японии превосходит 42 000 000 жителей, и при такой массе и тесноте японское правительство окажет благодеяние своей стране, переселив несколько миллионов на соседний материк. Без сомнения, это переселение уже началось и будет продолжаться, пока закрепление Кореи за Японией будет вне всякой опасности. Может быть, наши дипломатические чиновники и командиры судов и будут изредка, с осторожностью, доносить и высказывать предположение, что японцы упрочиваются в Корее все сильнее и сильнее, но к таким известиям, надо полагать по бывшим примерам, отнесутся безучастно. Наконец через 7 лет Россия убедится, что долее ожидать нельзя, что надо действовать силой и объявить войну [25, л. 65–65 об.].

Допустим, что вначале японский флот, уклоняясь от сражения, скроется в своих портах, с глубоко вдающимися в берега бухтами, куда неприятельские снаряды не достигают. Допустим, что русские будут блокировать неприятеля, получая для судов провизию на транспортах из Владивостока. Допустим даже, что суда для отдыха будут заходить в бухты Кореи, хотя это придется делать очень осторожно, так как японцы могут набросать ударных или гальванических мин. Свозить команду на берег будет не менее опасно, так как она может быть атакована и потерпеть большие потери. Все это, однако, свободное для русских плавание в Японском море можно допустить до прекращения навигации во Владивосток. Как же будет действовать наш флот зимой? Когда транспорты с севера могут не прийти, когда в нейтральных портах ничего нельзя будет достать и стоять дозволят 3 дня? Придется прерывать или значительно ослаблять, по временам, блокаду. В это время, очевидно, японский флот доставит в Корею все, что найдет необходимым, а нашим блокирующим судам, если они не все будут в сборе, придется быть только свидетелями. Не имея вблизи защищенных стоянок, нашему флоту будет трудно уничтожить японский флот [25, л. 66–66 об.].

…Необходимо, чтобы флот был не только сильнее японского, но чтобы он был обставлен также, или почти, или, наконец, насколько возможно, подобно неприятельскому флоту. <…> Если бы Владивосток был уже устроен наилучшим образом, то и тогда он не может удовлетворить насущным потребностям воюющей эскадры – замерзает, далеко от Японии и Кореи. <…> Первое, главное, самое действительное усиление Русского флота в Тихом океане составит занятие корейских бухт, берегов, а если надо, то и всей Кореи в том или ином виде. По словам наших командиров, обходивших в последний год все берега Кореи, там встречаются бухты с ровной глубиной в 8 сажен, тянущиеся в глубь материка на несколько миль, занимающие пространства, на которых поместятся все флоты мира, к тому же эти богатейшие по местности и очертанию закрытые бухты не показаны ни на каких картах. Входы в такие бухты легко заградить, укрепить и защитить. Следует также принять во внимание приливы и отливы в двадцать и более футов, которые позволят устраивать доки скоро, просто и дешево. Не имея ничего, кроме Владивостока, трудно без самообмана представить себе возможность действия флота в зимние месяцы, особенно для миноносцев и для всякого рода минных судов [25, л. 66 об.-67].

Из перечисленных на стр. 15-й шести типов судов представляется необходимым только три:

1) эскадренный броненосец;

2) броненосный крейсер;

3) миноносец (морской).

Остальные типы не принесут осязательной пользы, но очень усложнят состав флота, чего надо всячески избегать. Про эти типы следует сказать, что они не удовлетворяют назначению, не окупаются, ненадежны и относительно дороги [25, л. 67 об.].

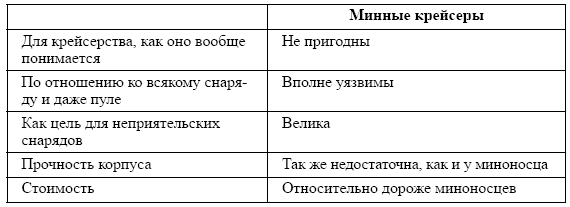

В записке истребители миноносцев правильно осуждены и признаны увлечением, те же доводы приходится привести и против минных крейсеров. Эти суда имеют все недостатки миноносцев и ни одного из их достоинств.

Таблица 4

Недостатки минных крейсеров

Многочисленность команды минного крейсера относится тоже к недостатку [25, л. 68].

Разделение миноносцев по типу на морские и прибрежные не желательно, и этого лучше избегнуть (как во времена парусного флота) (нужно чтобы они все были способны и на то, и на другое. – О. Ф.) [25, л. 68–68 об.].

Обстоятельства войны могут вызвать разделение флота на эскадры, на отряды, на отдельные части его, для одного или другого назначения; в предвидении такой случайности не следует создавать особые типы с уклонением от главной способности быть вполне морским судном. Излишнего разнообразия типов следует избегать, потому что те же обстоятельства войны могут потребовать обратного, что несравненно серьезнее – сосредоточения всех сил, чтобы раздавить неприятеля без всякого риска на неполный успех. Такой случай для нашего флота в Тихом океане уже существует [25, л. 68 об.-69].

Миноносцы прибрежной обороны отличаются тем, что они меньше и относительно дороже морских (водоизмещение 200/120, стоимость одной тонны 1458/1750 руб.). Если миноносец прибрежной обороны не может вместе с морским миноносцем быть в эскадре, то зачем его строить? Лучше на эту сумму, вместо 20-ти прибрежных, иметь сверх 30-ти морских еще 14 таких же больших миноносцев. Если потребуется оставить во Владивостоке миноносцы, то 14 морских миноносцев исполнят свое назначение не с меньшим успехом, чем 20 малых. Морские миноносцы заставят блокирующего неприятеля остерегаться и в такую погоду, которая не позволяет малым миноносцам свободно располагать своими действиями [25, л. 69].

Признавая за боевые суда, долженствующие дать нам безусловное господство в Тихом океане, суда, покрытые броней, лучше не вводить постройку крейсеров 1 ранга типа «Йошино» без брони.

Вместо миноносных крейсеров предпочтительно выстроить (на 27430000 руб.) четыре броненосных крейсера.

Артиллерийское вооружение на судах, перечисленных в таблице на страницах 64 и 65, имеет следующие большие достоинства: малое разнообразие, скорострельность и наибольший калибр умеренного размера – 10 дюймов [25, л. 69–69 об.].

Минный транспорт (с. 13) было бы конечно полезно и даже необходимо иметь при эскадре, но не с тем, чтобы избавить суда от имеемых на них мин заграждения. Транспорт (со скоростью крейсера) для провизии и боевых материалов также необходимо иметь при эскадре, независимо даже от того, будут ли у нас порты в Тихом океане, кроме Владивостока. Оба эти транспорта, вследствие малочисленности флота, должны быть не только боевыми судами, но иметь: легкую броню от 3–4 дюймов, таран и 6-дюймовую скорострельную артиллерию, в ограниченном числе [25, л. 70–70 об.].

Как общее усиление боевых средств всех судов следовало бы на все гребные катера, до десятки включительно, и на баркасы поставить керосиновые двигатели. Такие двигатели значительно упростили бы судовую службу шлюпок, облегчили бы своз десанта и обеспечили бы успех возвращения его; во время сражения шлюпки с двигателем могут быть спущены на воду вооруженными шестовой миной, которую в разгаре битвы им удалось бы, не будучи замеченными, подвести, взорвать и утопить неприятеля. Оставаясь на корабле, шлюпки будут избиты и приведены в негодность, не причинив противнику никакого вреда. Команда таких шлюпок будет состоять из рулевого, он же заведует миной, и одного машиниста. Нет сомнения, что в недалеком будущем весла и гребля останутся на боевых судах как вспоминание старины. Гребные шлюпки на броненосцах остаются по той же причине, по которой на броненосцах долго держались паруса, по которой одновременно с скорострельным ружьем абордажные партии (на броненосцах) вооружались маками и интерепелями, по которой ударному молотку долго отдавали предпочтение перед гальваническим способом воспламенения заряда; эти причины кроются в инертности мысли у специалистов, так как известно, что за редкими исключениями присяжные специалисты наиболее упорные рутинеры [25, л. 70 об.-71].

На предложение изъять греблю, как на новизну, вероятно, будет много возражений – от серьезных до самых ничтожных. Между прочим, скажут: а) что керосиновый двигатель может портиться и потому все равно надо иметь на катере весла, уключины и на этот случай гребцов, или б) что керосин опасен.

Боязнь за неисправность машин была на всякого рода судах: на миноноски отпускали весла и паруса, на паровые катера тоже, теперь этого более не делают.

Керосин не опаснее пороха, его можно держать в герметических цистернах таких размеров, чтобы передавать их на шлюпки не раскупоривая и не переливая; эти малые цистерны пуда в 2 и 4 хранить в двойном дне и в двойных бортах, окруженными песком.

Весла и гребля на шлюпках, несомненно, заменятся механическим двигателем, но жаль, если иностранцы предвосхитят эту мысль, а мы окажемся, как во множестве бывших примеров, только подражателями [25, л. 71–71 об.].

Усиление флота в Тихом океане есть неотложная необходимость, так же как занятие незамерзающих бухт и устройство в них портов, но достигать этого при условии остановить развитие Балтийского и Черноморского флотов – неправильно, а в общем итоге вредно и опасно [25, л. 71 об.].

На с. 68 и 59 показано число офицеров, какое должно быть на флоте в Тихом океане в 1904 году, из этого числа 770 приходится для судов проектируемой программы. 3/4 каждого выпуска из Морского корпуса и Технического училища идет на пополнение убыли, остающаяся 1/3 офицеров не пополнит комплекта на проектируемых судах, поэтому, усиливая материальный состав флота, необходимо предусмотреть и снабжение его личным составом [25, л. 72 об.-73].

Из 770 офицеров до 166 инженер-механиков. Число это труднее пополнить, чем прочих специалистов; задачу можно решить, создав параллельные классы для механиков и для прочих специалистов. Обучению в Морском корпусе, выражаясь морским языком, полезно произвести дефект, что, несомненно, освежит учебную атмосферу. Число механиков там, где от них требуется только управление машиной и никакого инженерного искусства, например, на миноносцах, следует уменьшить, оставив лишь по одному на каждые десять. Так было сделано на миноносках, когда это еще было все вновь, когда полагали, что миноноска без инженер-механика плавать не может [25, л. 73].

На миноносцах, ничем не отличающихся от миноносок, кроме размеров, подобную меру можно применить еще с большей смелостью. То же следует сказать о численности вообще экипажа. Если опасно иметь команду менее, чем требует тяжесть боевой службы, то и не полезно держать на корабле личный состав в комплекте, превышающем задачи плавания. На миноносках вначале комплект был 15 нижних чинов, потом 11, а с 1878 года всего 7. С введением механических приспособлений, облегчающих ручной труд… число нижних чинов, без сомнения, можно будет уменьшить без всякого ущерба для боевой цели.

Если вместо 6 типов ограничиться тремя, то число офицеров уменьшится более чем на 100 [25, л. 73–73 об.].

Для успешной постройки судов по проектируемой программе в записке перечислены и средства: расширение адмиралтейств и предварительная полная разработка чертежей. К этому необходимо прибавить еще одно: очистить кварталы, где живут мастеровые, от всяких питейных заведений. Бесспорно, что быстрота и тщательность работ зависят от усердия, добросовестности, от усовершенствования знаний и от довольства мастеровых своим положением. Все эти качества в среднем, как и в общем итоге, возможны только у трезвых рабочих. Кабаки, наполняющие местность вблизи Адмиралтейства, парализуют кораблестроение; мастеровые, пьянствующие тысячами, и пропиваются до абсолютной нищеты сотнями.

Это же обстоятельство, кроме замедления, еще и удорожает постройки на большую сумму, чем материальное разорение отдельных лиц и семейств приносит денежный доход казне. Если иметь в виду, что исчезновение собственности служит причиной и нравственной гибели, что здоровье таких людей быстро ухудшается, то неизбежно явится убеждение в необходимости избавить адмиралтейских мастеровых от постоянного искушения водкой [25, л. 73 об.-74].

Совершенно справедливо, что Англия – самый опасный наш враг, презирающий нас, враг коварный, хуже всякого азиата, которому ни в чем никогда верить нельзя [25, л. 74 об.].

Увеличить наш флот в Тихом океане необходимо немедленно, постановив, что этот флот должен быть постоянный, самостоятельный, но не как часть Балтийского флота, не как временный, составляемый из судов, посылаемых в плавание на два года. Однако сила этого флота, долженствующего владеть водами Тихого океана и Японского моря круглый год, не может удовлетворяться одним портом во Владивостоке [25, л. 74 об.].

Если правительство сочтет преобладание России на Востоке обязательным, то средства найдутся, без уменьшения сумм, отпускаемых на Балтийский и Черноморский флот.

На с. 92-й совершенно верно выражено, что Восточная Сибирь для торгового и экономического развития требует свободного доступа к открытому морю. Но разве можно назвать море открытым, если в нем навигация прерывается на целые месяцы! В Тихом океане не должно жалеть средств, но с одним Владивостоком неудобно начинать обширное дело.