полная версия

полная версияДеятельность светской и духовной власти по укреплению армии и флота России второй половины XIX – начала ХХ в. Монография

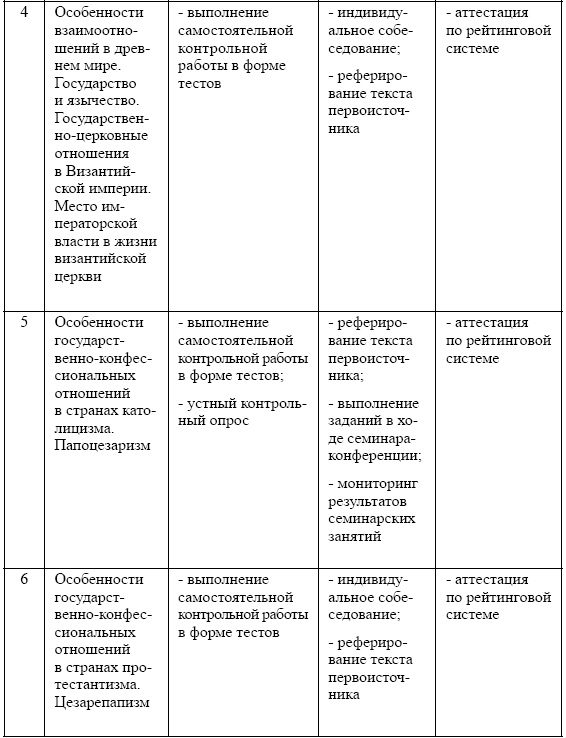

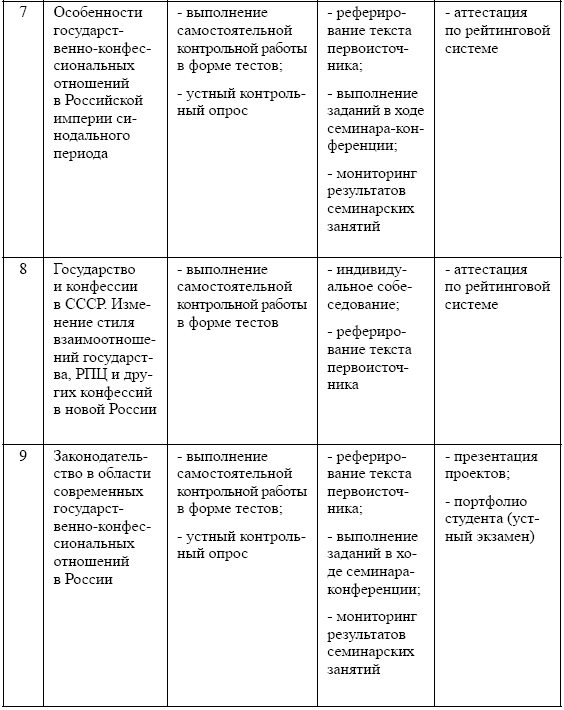

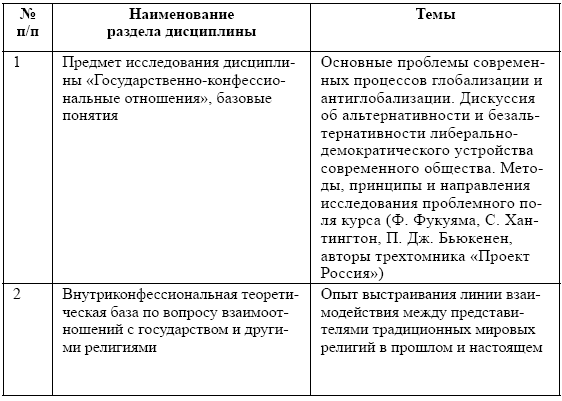

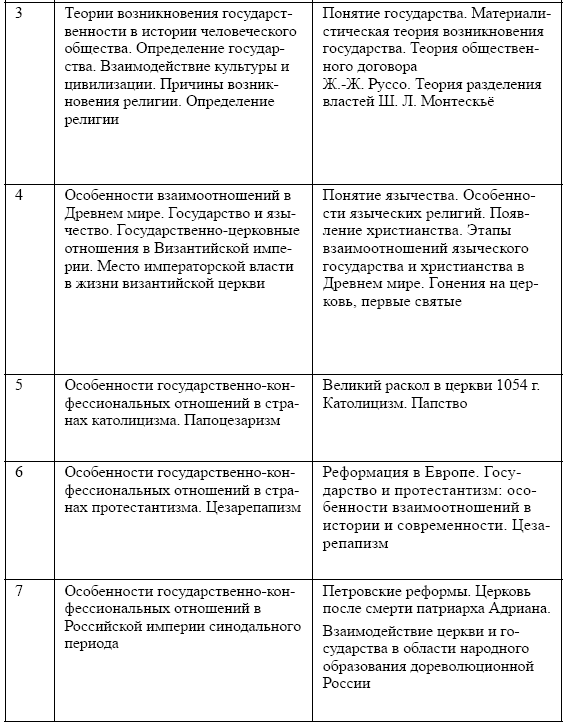

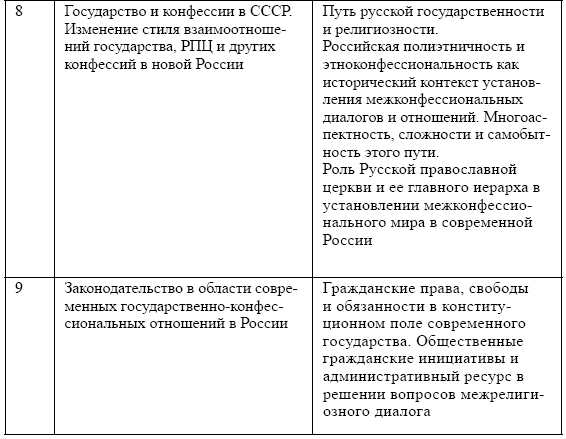

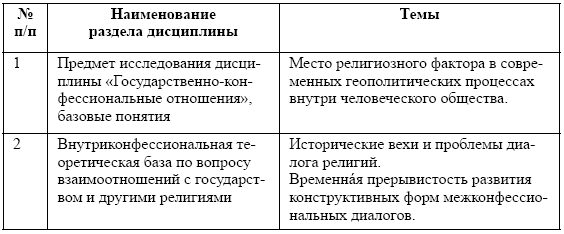

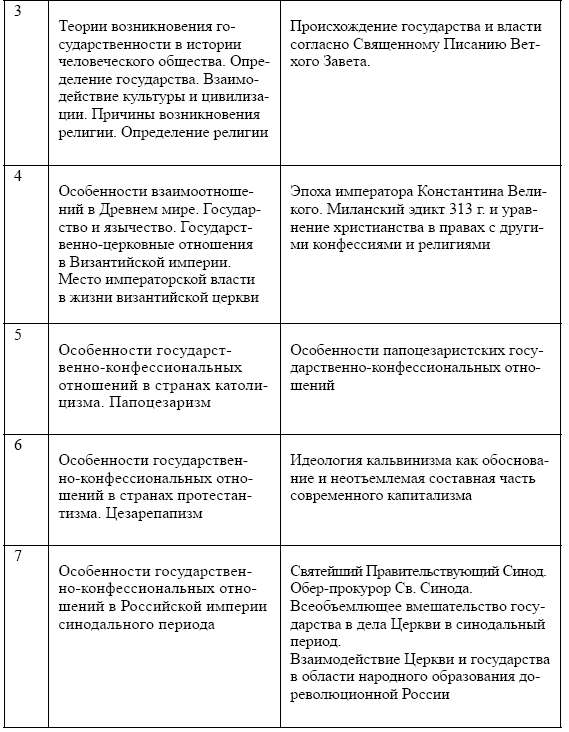

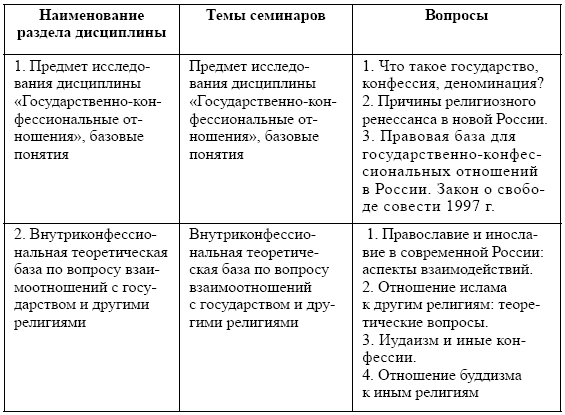

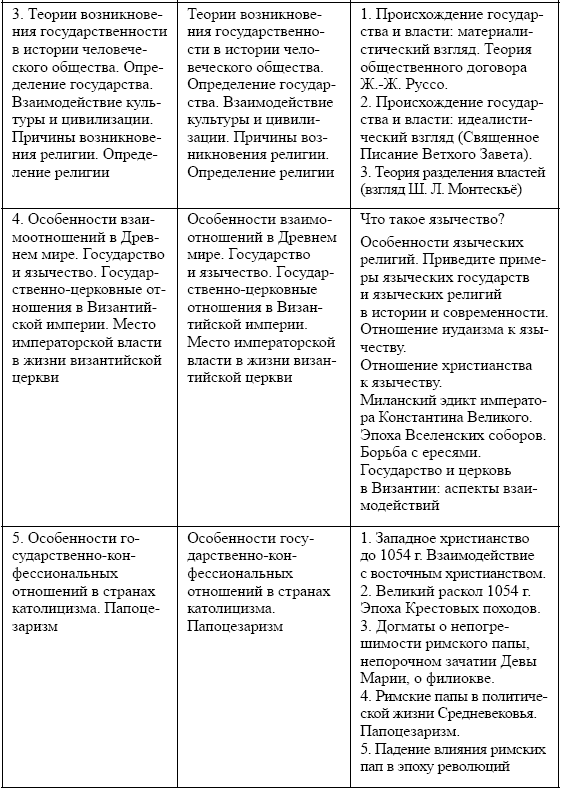

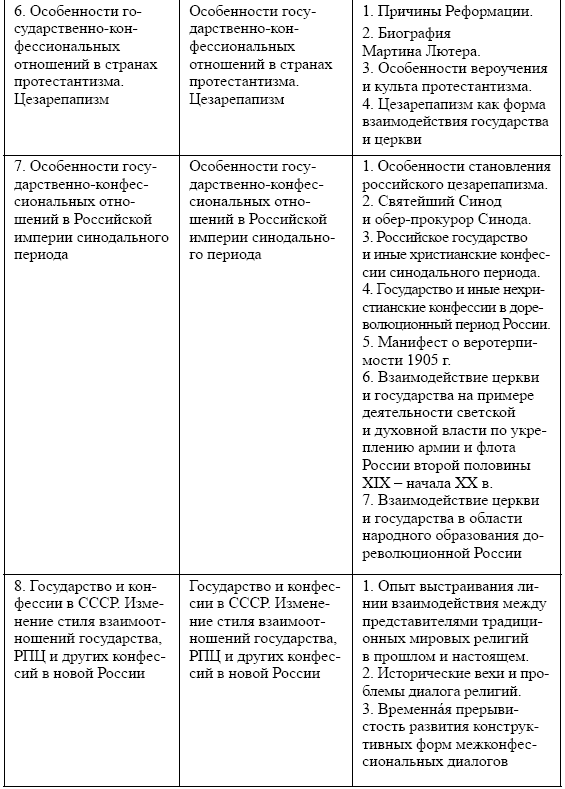

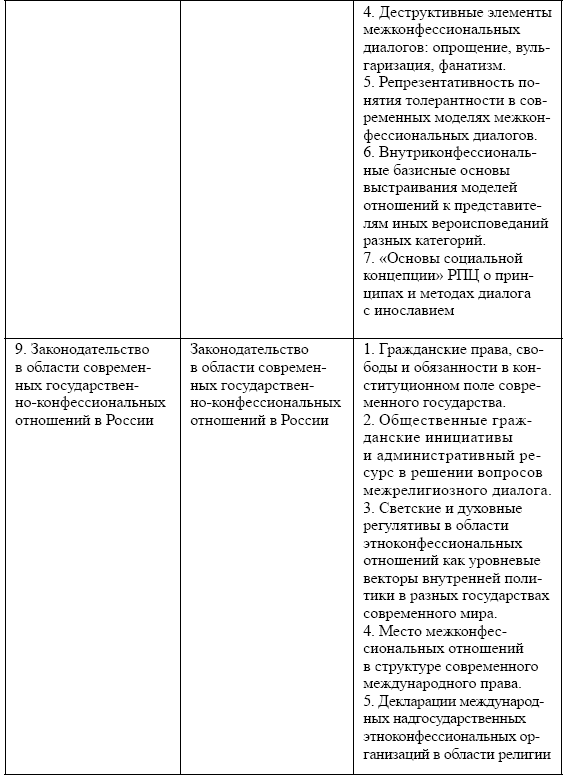

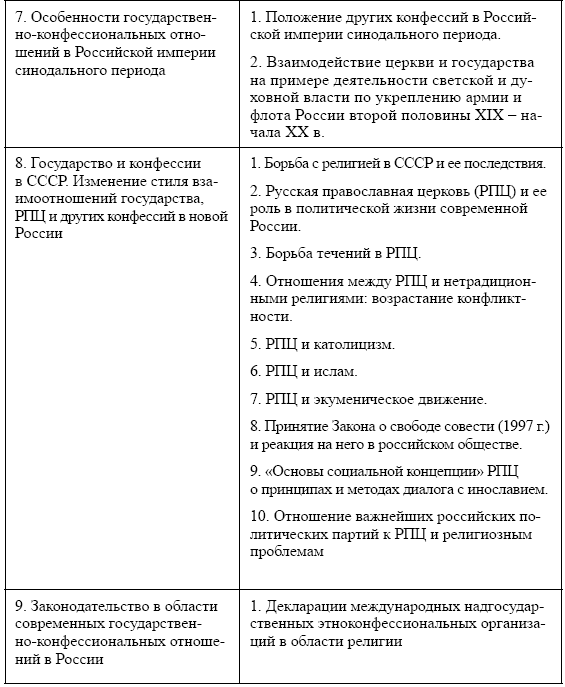

Таблица 4

Рейтинг и критерии выполненных работ

Раздел I

1. Выполнение самостоятельных письменных контрольных работ-тестов – 0–5 баллов.

5 баллов – даны ответы на 90-100 % вопросов теста;

4 балла – даны ответы на 70–89 % вопросов теста;

3 балла – даны ответы на 50–69 % вопросов теста;

2 балла – даны ответы на 40–49 % вопросов теста;

1 балл – даны ответы на 30–39 % вопросов теста.

2. Ответ на заранее сформулированный вопрос во время семинара – 3–5 баллов.

5 баллов – ответ в полной мере раскрывает поставленную проблему; каждый вывод, содержащийся в ответе, аргументирован; ответ не содержит логических и фактических ошибок, студент может дискутировать по данному вопросу, имеет свое мнение по спорным вопросам.

4 балла – ответ раскрывает поставленную проблему, большинство выводов ответа аргументированы; ответ может содержать 1–2 неточности, студент затрудняется в определении своей точки зрения по проблеме.

3 балла – ответ неполный, не все выводы ответа аргументированы; ответ может содержать не более 3 логических или фактических ошибок, студент не имеет своего мнения по проблеме.

3. Участие в игровых и интерактивных формах занятий -3-5 баллов.

5 баллов – активное и заинтересованное участие студента в игровых и интерактивных семинарских занятиях, выступления и возражения студента аргументированы, не содержат логических и фактических ошибок, студент использует заранее продуманные игровые моменты, умеет работать в коллективе.

4 балла – активное и заинтересованное участие студента в игровых и интерактивных семинарских занятиях, выступления и возражения студента аргументированы, но содержат логические или фактические ошибки, студент использует заранее продуманные игровые моменты, умеет работать в коллективе.

3 балла – пассивное участие студента в игровых и интерактивных семинарских занятиях, выступления и возражения студента аргументированы, но содержат логические или фактические ошибки, студент не использует заранее продуманные игровые моменты, не всегда корректно умеет работать в коллективе.

4. Выполнение исследовательского проекта -15-25 баллов.

23–25 баллов – самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью проблемы, системностью излагаемого материала, знанием и умением интерпретировать различные научные подходы по поднимаемой проблеме, проработкой большого количества единиц литература и источников, необходимых для раскрытия темы, и грамотным их обзором, логичностью структуры, аргументированностью авторских выводов и обобщений, правильным оформлением справочно-ссылочного аппарата, наличием (по необходимости) иллюстративного материала.

21–22 балла – самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью проблемы, системностью излагаемого материала, знанием и умением интерпретировать различные научные подходы по поднимаемой проблеме, проработкой достаточного, но не полного для раскрытия темы количества единиц литература и источников и грамотным их обзором, логичностью структуры, аргументированностью авторских выводов и обобщений, правильным оформлением справочно-ссылочного аппарата, наличием (по необходимости) иллюстративного материала.

19–20 баллов – самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью проблемы, системностью излагаемого материала, знанием и умением интерпретировать различные научные подходы по поднимаемой проблеме, проработкой достаточного, но не полного для раскрытия темы количества единиц литература и источников и грамотным их обзором, логичностью структуры, аргументированностью авторских выводов и обобщений; не всегда правильно оформлен справочно-ссылочный аппарат, отсутствует иллюстративный материал.

17–18 баллов – самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью проблемы, системностью излагаемого материала, не всегда верной интерпретацией различных научных подходов по поднимаемой проблеме, проработкой достаточного, но не полного для раскрытия темы количества единиц литература и источников и грамотным их обзором, логичностью структуры, аргументированностью авторских выводов и обобщений; не всегда правильно оформлен справочно-ссылочный аппарат, отсутствует иллюстративный материал.

15–16 баллов – самостоятельное исследование, отличающееся актуальностью проблемы, погрешностями в логике излагаемого материала, отсутствием собственной точки зрения на проблему, не всегда верной интерпретацией различных научных подходов по поднимаемой проблеме, проработкой достаточного, но не полного для раскрытия темы количества единиц литература и источников и грамотным их обзором, логичностью структуры, аргументированностью авторских выводов и обобщений; не всегда правильно оформлен справочно-ссылочный аппарат, отсутствует иллюстративный материал.

Раздел II

5. Пропуск по неуважительной причине 1 лекции – минус 2 балла.

6. Пропуск по неуважительной причине одного семинара – минус 2 балла.

Обязательное условие для допуска студента к экзамену – наличие набранных баллов по каждому из пунктов раздела I.

Минимальное количество баллов для допуска студента к экзамену – 60 баллов.

Темы самостоятельных контрольных работ

Примерные темы исследовательских проектов

Вопросы для предварительной подготовки к семинарам

Вопросы для самостоятельной работы

Вопросы к экзамену

1. Что такое государство, конфессия, деноминация?

2. Причины религиозного ренессанса в новой России.

3. Правовая база для государственно-конфессиональных отношений в России. Закон о свободе совести 1997 г.

4. Православие и инославие в современной России: аспекты взаимодействий.

5. Отношение ислама к другим религиям: теоретические вопросы.

6. Иудаизм и иные конфессии.

7. Отношение буддизма к иным религиям.

8. Происхождение государства и власти: материалистический взгляд. Теория общественного договора Ж.-Ж. Руссо.

9. Происхождение государства и власти: идеалистический взгляд (Священное Писание Ветхого Завета).

10. Теория разделения властей (взгляд Ш. Л. Монтескьё).

11. Что такое язычество?

12. Особенности языческих религий. Приведите примеры языческих государств и языческих религий в истории и современности.

13. Отношение иудаизма к язычеству.

14. Отношение христианства к язычеству.

15. Миланский эдикт императора Константина Великого.

16. Эпоха Вселенских соборов. Борьба с ересями.

17. Государство и церковь в Византии: аспекты взаимодействий.

18. Западное христианство до 1054 г. Взаимодействие с восточным христианством.

19. Великий раскол 1054 г. Эпоха Крестовых походов.

20. Догматы о непогрешимости римского папы, непорочном зачатии Девы Марии, о филиокве.

21. Римские папы в политической жизни Средневековья. Папоцезаризм.

22. Падение влияния римских пап в эпоху революций.

23. Причины Реформации.

24. Биография Мартина Лютера.

25. Особенности вероучения и культа протестантизма.

26. Цезарепапизм как форма взаимодействия государства и церкви.

27. Особенности становления российского цезарепапизма.

28. Святейший Синод и обер-прокурор Синода.

29. Российское государство и иные христианские конфессии синодального периода.

30. Государство и иные нехристианские конфессии в дореволюционный период России.

31. Манифест о веротерпимости 1905 г.

32. Опыт выстраивания линии взаимодействия между представителями традиционных мировых религий в прошлом и настоящем.

33. Исторические вехи и проблемы диалога религий.

34. Временная прерывистость развития конструктивных форм межконфессиональных диалогов.

35. Деструктивные элементы межконфессиональных диалогов: опрощение, вульгаризация, фанатизм.

36. Репрезентативность понятия толерантности в современных моделях межконфессиональных диалогов.

37. Внутриконфессиональные базисные основы выстраивания моделей отношений с представителями иных вероисповеданий разных категорий.

38. «Основы социальной концепции» РПЦ о принципах и методах диалога с инославием.

39. Гражданские права, свободы и обязанности в конституционном поле современного государства.

40. Общественные гражданские инициативы и административный ресурс в решении вопросов межрелигиозного диалога.

41. Светские и духовные регулятивы в области этноконфессио-нальных отношений как уровневые векторы внутренней политики в разных государствах современного мира.

42. Место межконфессиональных отношений в структуре современного международного права.

43. Декларации международных надгосударственных этнокон-фессиональных организаций в области религии.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Мировые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания. Христианство и ислам в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога и взаимопонимания в Российской Федерации и Восточной Европе, в Центральной Азии и на Кавказе / Отв. ред. Д. Л. Спивак, С. Шенкман. – СПб: Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии/Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2011//http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002140/214008r.pdf

2. Зеленков М. Ю. Религиозные конфликты: проблемы и пути их решения в начале XXI века (политико-правовой аспект). – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2007//http://window.edu.ru/window/library?p_rid=70542

б) дополнительная литература

1. Авксентьев В. А. «Конфликт цивилизаций» в региональном преломлении: Кавказ и Балканы // ПОЛИС (Политические исследования).-2007.-№ 4.-С. 146–157.

2. Базаров Б. Тибетцы Кхама: опыт национальной политики КНР / Б. Базаров, И. Гарри // Власть.-2010.-№ 5.-С. 170–172.

3. Библия. Книги Ветхого и Нового Завета.

4. Грицаков А. А. Христианство / А. А. Грицанов. – Минск: Книжный Дом, 2006.

5. Гувернер С. От гражданской войны к апартеиду: сегрегация в Северной Ирландии // Свободная мысль. – 2006.– № 4. – С. 62–69.

6. Долгишев В. П. Русская православная церковь обретает силы в единстве // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.-2007.-№ 6.-С. 11–14.

7. Донцев С. П. Русская православная церковь и государство в политической системе современной России // Право и политика. -2007.-№ 6.-С. 21–24.

8. Жосул Е. Ватикан и европейская интеграция // Власть.– 2008.-№ 11.-С. 73–77.

9. Иларион Алфеев, митрополит. Православие.– 2-е изд., испр.-Т. 1. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2009.

10. Ильин В. В. Религиоведение / В. В. Ильин, А. С. Кармин, Н. В. Носович. – СПб.: Питер, 2006.

11. Кайгородцев А. Н. Становление и развитие государственно-церковных отношений в России // Власть и управление на Востоке России.-2010.-№ 2.-С. 174–178.

12. Кальвез Ж.-И. Глобализация и Церковь // ПОЛИС (Политические исследования). – 2008.– № 2. – С. 61–67.

13. Клименко Д. А. Ватикан и новые информационные технологии // Вестник МГУ. Сер. Журналистика. – 2010.– № 2. – С. 100–113.

14. Козыренко Л. Государство и церковь в Великобритании // Государственная служба. – 2006.– № Г – С. 126–129.

15. Кострюков А. А. Русская зарубежная церковь и указ патриарха Тихона об упразднении заграничного высшего церковного управления // Российская история (Отечественная история).– 2007.-№ 5.-С. 72–86.

16. Кудряшов С. М. Шведская модель церковно-государственных отношений // Политика и общество. – 2009.– № 8. – С. 9–20.

17. Листопадов Н. Буддийское путешествие // Международная жизнь.-2007.-№ 9.-С. 104–125.

18. Матияшин В. Русская православная церковь в мире // Международная жизнь.-2008.-№ 12.-С. 51–60.

19. Мирзаян Г. Война львов и тигров. Шри-Ланка // Эксперт. – 2009.-№ 5.-С. 60–61.

20. Мчедлова М. М. Религиозная идентичность в современных социально-политических процессах в России и Европе // Вестник МГУ. Сер. Политические науки. – 2009.– № 3. – С. 95–102.

21. Николаев Б. В. Религия и высшее образование в США: особенности конституционно-правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. – 2008.– № 2. – С. 36–39.

22. Олбрайт М. Религия и мировая политика / Пер. с англ. А. Денисова. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

23. Орлов М. Место и роль религии в глобальных процессах современности // Власть. – 2008.– № 4. – С. 91–94.

24. Орлов М. Религиозно-культурный фактор как условие трансформации международных и правовых отношений // Власть. – 2008.-№ 5.-С. 66–69.

25. Осипов Г. В. Современный мир и религия / Г. В. Осипов, Ж. Т. Тощенко // Вопросы философии. – 2007.– № 6. – С. 3–16.

26. Осипов С. К Религиозный фактор в эволюции политической системы России // Правовая политика и правовая жизнь.– 2010. – № Г-С. 144–150.

27. Павловский В. П. Основы религиоведения / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

28. Подберезский И. (Вне)очередной закат Запада? Будущее религий, будущее цивилизаций // Мировая экономика и международные отношения.-2009.-№ 2.-С. 101–108.

29. Протоиерей Александр Рудаков. Краткая история христианской церкви. Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999.

30. Пузырев Д. А. Религиозный фактор в международных отношениях // Вестник МГУ. Сер. Социология и политология.– 2007.-№ 2.-С. 72–87.

31. Рагикова Р. I Католицизм. – СПб.: Питер, 2007.

32. Религия и глобализация на просторах Евразии: Сб. статей / Под ред. А. Малашенко, С. Филатова.– 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2009.-340 с.

33. Религия и конфликт: Сборник / Под ред. А. Малашенко, С. Филатова. – М.: РОССПЭН, 2007.

34. Себенцов А. Развитие религиозной ситуации в современной России // Власть. – 2009.– № 7. – С. 79–82.

35. Семедов С. Политические религии // Власть.– 2009.– № 8.-С. 81–83.

36. Семедов С. Религиозный фактор в политических процессах на Северном Кавказе: конец XX – начало XXI в. // Обозреватель – Observer.-2007.-№ 1.-С. 40^5.

37. Семенов В. Этноконфессиональная специфика проявления национального и религиозного в политике // Власть. – 2010.– № 2.-С. 110–113.

38. Словарь религий: Иудаизм. Христианство. Ислам / Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; пер. с фр. под ред. М.М. Шахнович, Т.В. Чумаковой. – СПб.: Питер, 2009.

39. Собрание творений свт. Игнатия Брянчанинова. Т. 2. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия.

40. Суковатая В. А. Американская концепция прав человека как источник гендерной критики религий // США – Канада: Экономика, Политика, Культура. – 2004.– № 6. – С. 69–80.

41. Султыгов А.-Х. Этнополитический конфликт в Северной Ирландии: прошлое и настоящее // Новая и новейшая история. – 2006.-№ 2.-С. 168–173.

42. Травина Е. М. Этнокультурные и конфессиональные конфликты в современном мире: Учеб, пособие / Е.М. Травина. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.

43. Фидченко О. В. Государственно-церковные отношения в области массового народного образования Московского учебного округа 1880–1905 гг. – М.: Изд-во «Прометей» МПГУ, 2008.

44. Фидченко О. В. Роль церкви в области российского среднего и высшего образования периода обер-прокурорства К. П. Победоносцева (на материалах Московского учебного округа). – М.: Изд-во «Прометей» МПГУ, 2008.

45. Фидченко О. В. Взгляд последнего протопресвитера армии и флота Г. И. Шавельского на семью Николая II и «распутинщину» // Казанская наука.– 2014.– № 2. – С. 39–41.

46. Фидченко О. В. Дела милосердия для армии и флота со стороны последнего российского императора и его семьи // Социогумани-тарные науки XXI век: Сборник научных трудов. Выпуск II. – М.: Спутник+, 2009. – С. 189–194.

47. Фидченко О. В. Деятельность светской и духовной власти по укреплению социальной базы самодержавия в русской армии и на флоте в конце XIX – начале XX в. // Преподаватель XXI век. – 2010. – № 2.-4. 2.-С. 285–292.

48. Фидченко О. В. Оценка разрушительной деятельности дореволюционной российской интеллигенции в свете православия // Вопросы культурологии. – 2014.– № 2. – С. 45–50.

49. Фуррику X. Религия и межрелигиозное сотрудничество в Албании // Власть. – 2007.– № 4. – С. 60–63.

50. Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном мир-обществе // ПОЛИС (Политические исследования). – 2010.– № 2. – С. 7–21.

51. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3 т. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993.

52. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебник для бакалавров. – М.: Омега-Л, 2014.

53. Шахов М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации.– 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2013.

54. Шелдон Г. Религиозная свобода: теория Джефферсона и американская практика // США: Экономика, Политика, Идеология.-1998.-№ 2.-С. 94–98.

в) мультимедийные средства

Электронные учебные и учебно-методические пособия по курсу.

г) интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы библиотеки МПГУ, информационные порталы сети Интернет по направлению социогуманитарного знания, в том числе:

1. Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru/

2. Научная электронная библиотека e-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ: http://rsl.ru/

4. РНБ: http://www.nlr.ru/

5. Научная библиотека МПГУ: http://library.mpgu.eduhttp://library.mpgu.edu

6. ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru.

9. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории, в том числе с мультимедийными возможностями, предназначенные для проведения лекций и практических занятий, консультаций, самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов:

1) компьютерный класс с выходом в Интернет;

2) мультимедийная аудитория, укомплектованная компьютером с выходом в Интернет, проектором, интерактивной доской;

3) программное обеспечение компьютеров: Windows Vista, Microsoft Office 2007, антивирусная программа.

Данные параметры не являются обязательными для всех аудиторных занятий.

Перечисленное сопровождение является необходимым при интернет-тестировании (компьютерный класс), при проведении презентации творческого или информационного проекта (мультимедийная аудитория).

Примечания

1

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (латинская пословица).

2

Бог войны находится на стороне больших батальонов – фраза, принадлежащая французскому маршалу XVII в. Жаку д’Эстамп дела Ферте.