полная версия

полная версияЖириновский как философ

В новой геополитической концепции России, создаваемой В. В. Жириновским и учёными Института мировых цивилизаций, осмысливаются те тенденции и направления геополитики, которые возникли в мире за последние десятилетия и которые непосредственно и существенно влияют на Российское государство. В их числе следует назвать уже рассмотренный нами выше глобализм, а также атлантизм, мондиализм.

Геополитика как теория и практика продолжает развиваться и совершенствоваться. Развитие современной геополитики во многом определяется технико-технологическим прогрессом, формированием V и VI технологических укладов, вызванными ими изменениями в экономической и военной силе государств.

Жизнь на нашей планете бурлит, исторический процесс неостановим. Меняются государственные, этнические, конфессиональные и цивилизационные границы. Появляются и исчезают «центры сил», субъекты стратегического действия, основные действующие лица на мировой геополитической сцене XXI века. В этих условиях классическая парадигма противостояния Суши и Моря меняется на парадигму освоения новых пространств, которые формируются под влиянием новых информационных, коммуникативных, нано- и биотехнологий. С их помощью активно идёт освоение человечеством физических пространств (воздушного и подводного, ближнего и дальнего космоса), виртуально-информационных пространств (посредством развития новых видов коммуникаций) и культурных (киноиндустрия, литература, искусство).

В конце XX – начале XXI века в философской категории «геополитика» корень «гео» приобрёл второй смысл. Теперь его всё чаще трактуют как «планетарное», «глобальное» измерение политики, характеризуя взаимоотношения супердержав или военных блоков (США и СССР, НАТО и Варшавского договора), как «столкновение цивилизаций» (А. Тойнби, С. Хантингтон) или как изменение общей конфигурации мировой системы, например, с биполярной на моно- или полицентрическую[73].

Вторая часть термина – «политика» означает осуществление господства, завоевание власти, пространства и его освоение. В последнее время она также претерпевает существенные изменения, которые связаны уже не столько с завоеванием и освоением новых территорий, сколько с реализацией стремления контролировать максимально возможные пространства. Важнейшей особенностью современной геополитики стал контроль не территорий в целом, а линий коммуникаций этих территорий (транспортных коридоров, хабов) и движущихся по ним финансовых и товарных потоков, рабочей силы и т. д. с целью получения геополитической выгоды и благоприятных условий для собственного развития. Ярким примером такого подхода является реализация Китаем концепции «Великого шёлкового пути».

Современная геополитика продолжает изучение государств как акторов геополитического процесса, но с учётом снижения роли государственных органов в современных международных отношениях и повышения значения ООН, военно-политических блоков, региональных международных организаций, экономических и культурных международных структур.

По масштабности исследуемых процессов и явлений, по геополитическому статусу акторов геополитику подразделяют на глобальную, регионально-континентальную и регионально-локальную[74].

В первом случае рассматривается всемирный уровень взаимоотношений супердержав, или мировых геополитических «центров сил».

Регионально-континентальная геополитика исследует ситуации и процессы в регионах континентального масштаба, выделяя в каждой части света собственных лидеров и континентальные силы геополитического влияния.

Наконец, регионально-локальная геополитика занимается проблемами регионов каждой страны в отдельности. Для России это взаимодействие республик, краёв, областей, автономных областей и округов, городов федерального значения на территориях естественных географических регионов.

Особая заслуга В. В. Жириновского в том, что в своей прогностической деятельности в новых исторических условиях он активно способствовал возрождению геополитики в России, придал этой важнейшей отрасли научного знания мощный импульс развития. Ещё в Государственной Думе первого созыва (1993 г.) по его инициативе был создан Комитет по геополитике, активно содействующий научным поискам геополитической картины современного мира, обоснованию геостратегических интересов России. Очень важная была инициатива – Комитет нашёл своё место в работе парламента. К сожалению, в структуре Государственной Думы последующих созывов Комитету по геополитике не нашлось места. А ведь Комитет не занимался политическими абстракциями, как могло бы показаться, а вполне конкретной – законотворческой – работой. Так, по инициативе Комитета были разработаны и приняты очень важные законы: «О государственной границе Российской Федерации», «О континентальном шельфе» «Об исключительной экономической зоне», «О Днях воинской славы» и др.

В то непростое время, следует вспомнить, одни считали геополитику лженаукой, другие же – хоть и признавали за ней научный статус, предпочитали руководствоваться концепциями Запада. Геополитика, отданная на откуп западным специалистам, всячески обосновывала новый миропорядок – естественно, в интересах Запада. В. В. Жириновский первым из политиков во всеуслышание заявил, что в условиях с неизбежностью грядущего приближения войны к границам России нужна новая концепция геополитики для нашего государства, необходимо серьёзно задуматься о роли и месте страны на геополитической карте мира, а с учётом новых геополитических реалий проводить соответствующую государственную политику – как внутри страны, так и на международной арене.

«В нашем понимании, – пишет Жириновский, – геополитика – это учение о естественноисторическом местоположении (естественных рубежах), историческом предназначении и роли страны и её народа в мировом сообществе государств, воздействии данного государства на мировое развитие и мировую политику»[75].

Пожалуй, это самое чёткое определение геополитики как науки. По Жириновскому, мир должен быть разделен на следующие регионы с примыкающими к ним зонами влияния: США и Латинская Америка, Западная Европа и Африка, Россия и Южная Азия (с выходом в Индийский океан), Китай, Япония и Океания. Каждый из регионов (мировых держав) может использовать «свою зону влияния» для пополнения ресурсов, для обустройства геополитических «буферов» и лимитрофных кордонов, но не имеет права вмешиваться в дела других мировых держав и контролируемые ими зоны влияния. Мировая геополитика реализуется через механизмы геостратегии.

Геостратегия современных развитых стран структурирована по трём уровням. Высший уровень геостратегии называется национальной стратегией и включает в себя все более низкие уровни стратегии в отдельных сферах и направлениях развития нации. Национальная стратегия определяет цели развития нации, обеспечивает эффективное использование духовных и материальных ресурсов, направляет нацию на достижение национальных целей.

Второй уровень геостратегии получил название стратегии национальной безопасности, которую иногда заменяют терминами «большая стратегия», «оборонная стратегия», «стратегическая доктрина». Стратегия национальной безопасности включает в себя стратегии тех сфер и направлений, которые исключительно важны для национальной безопасности, т. е. для обеспечения приемлемых условий существования и развития нации. Стратегия национальной безопасности формируется обычно в официальном документе, в России это «Концепция национальной безопасности».

Третий уровень геостратегии – военная стратегия, которая координирует только военные проблемы национальной безопасности: развитие военной промышленности и обеспечение Вооружённых сил боевой техникой, оружием, средствами связи, всеми видами снабжения войск и т. д., боевую подготовку самих военнослужащих, боеготовность и боеспособность армии и флота. Военная стратегия, как правило, сформулирована в военной доктрине.

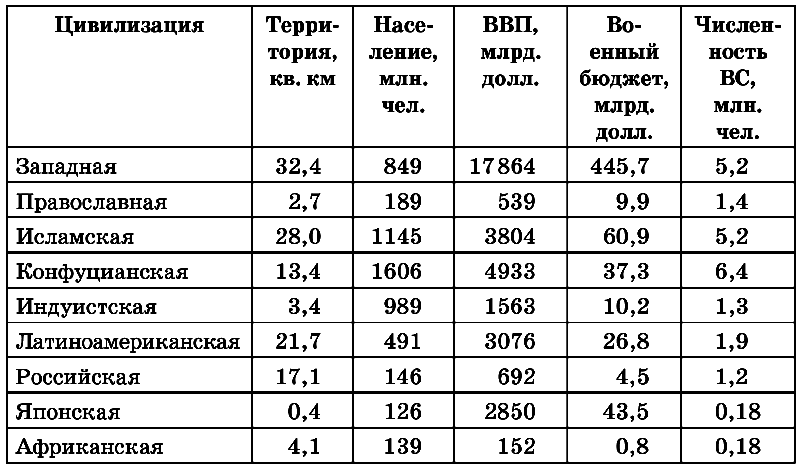

Для того, чтобы целостно представить современные цивилизации, играющие главные роли в мировой геополитике, можно привести следующую таблицу, в которой даны не только названия цивилизаций, но и их сравнительные количественные характеристики (по материалам современного российского геополитика С. Г. Киселева)[76].

Таблица 1

Сравнительная количественная характеристика современных геоцивилизаций[77]

Современная геополитика продолжает изучение государств как акторов геополитического процесса, но с учётом снижения роли государственных органов в современных международных отношениях и повышения значения ООН, военно-политических блоков, региональных международных организаций, экономических и культурных международных структур[78]. Геополитическая же концепция В. В. Жириновского является более гибкой, можно сказать, диалектичной: признавая важную роль общественных организаций, он при этом не допускает ни малейшего принижения роли государства и его структур в решении важнейших геополитических вопросов.

Квинтэссенцией геополитических поисков В. В. Жириновского можно, пожалуй, назвать разработку новой научной и учебной дисциплины – этногеополитики. В его работе «Этногеополитика», адресованной студентам, преподавателям, широкому кругу читателей, дано популярное изложение инновационного материала, фактически новой учебной дисциплины, приведены в целостную систему его многочисленные теоретические разработки, представлена этногеополитическая модель современного мирового порядка, раскрыта роль России как генеративно-политического центра восточно-христианской православной цивилизации[79]. В предисловии к книге, адресованном в первую очередь молодому поколению читателей, профессор Н. А. Васецкий пишет: «Этногеополитика – это очки для вас, бинокль и микроскоп одновременно, чтобы вовремя издалека и вблизи увидеть те опасности, которые нам грозят и которые мы, конечно, сможем преодолеть. Если будем более образованными, чем сейчас»[80].

В этом образном выражении отражена сущность философской позиции В. В. Жириновского: идя вперёд, не забывать оглядываться назад, чтобы не сбиться с пути; видя горизонты будущего, не отрываться от действительности; рассматривая геостратегическое положение государства, не забывать конкретного человека, ибо он, человек, как утверждал ещё древний философ Протагор, является мерой всех вещей[81].

Часть 3

Философия антиглобализма

Глава 1

Современные лики глобализации

Среди актуальных проблем современности следует особо выделить попытки учёных и философов разрешить дилемму «глобализм – антиглобализм». Эта дилемма выступает отражением происходящих в мировом сообществе политических, экономических, экологических, военно-политических, культурологических и иных процессов, обусловленных глобализацией.

Глобализация с каждым годом набирает обороты и сегодня, можно сказать, затрагивает интересы всех, без исключения, жителей планеты. Позитивные последствия начальных периодов глобализации 70–80-х годов прошлого столетия (расширение рынка, международное разделение труда, распространение передовых технологий, повышение производительности труда и др.) давно уступили место деструктивным процессам. Главный вопрос, волнующий людей: что же будет с человечеством, удастся ли ему выжить в условиях обострения проблем, вызванных глобализацией?

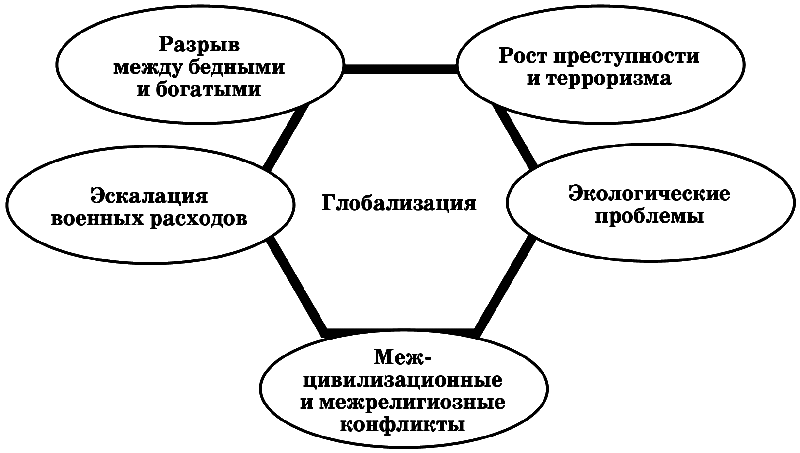

А проблемы серьёзные: загрязнение окружающей среды, усиление разрыва между богатством и бедностью, рост преступности, эскалация военных конфликтов по всему миру и т. п. При этом всё большую роль играют разгорающиеся межцивилизационные и межконфессиональные конфликты (рис. 2).

И растут эти проблемы быстрее, чем «глобализаторы» находят пути их решения. Пожалуй, самое опасное для судьбы мирового сообщества, что дает себя знать всё острее и чаще, – это столкновение, противостояние, конфликты интересов государств, вовлечённых в орбиту глобализации. Серия экономических кризисов, затронувших интересы большинства государств, вскрыла очевидный факт – глобализация, ставшая формой экономического тоталитаризма, уже не является панацеей от экономических проблем. Национальные экономики многих стран сильно страдают от глобализации.

Глобализация – явление глубоко противоречивое. Для многих людей она несёт социальную деградацию и, как результат, подталкивает их к совершению деструктивных поступков. Рост терроризма – одно из опаснейших проявлений глобализации.

Люди, философски мыслящие, стали серьёзно задумываться не только о своей судьбе, но и о будущем человечества. «Классика философской рефлексии, – пишет известный аналитик Ю. В. Курносов, – учит, что в меняющемся мире надо и думать по-новому. Увы, все мы стали свидетелями того, что столкновение цивилизаций уже произошло: оно вызвано, в частности, развитием глобализационных процессов, которые лишь на четверть проектны, а на три четверти объективны, хотя и инспирированы глобальными группами „мировой закулисы“… Война идентичностей, раз начавшись, будет продолжаться»[82]. Как видим, В. В. Жириновский не одинок в своих оценках и прогнозах на будущее. По его словам, всемирная тенденция к глобализации пока приносит России только минусы[83].

Вполне естественно, что в противовес глобализации возник антиглобализм – набирающее обороты политическое движение, направленное против негативных проявлений глобализации. Движение выдвигает свои требования к национальным правительствам и международным организациям, влияющим на положение граждан и целых государств: списание долгов развивающимся странам, увеличение расходов на образование и здравоохранение, сокращение бедности, защита окружающей среды и т. д.

Антиглобализм возник в конце 90-х годов XX века, его зарождение и развитие совпало с началом активной политической деятельности В. В. Жириновского. Мог ли деятельный политик, как никто другой разбирающийся в международных вопросах, остаться в стороне и не участвовать в решении проблем, вызванных глобализацией и очень сильно затронувших Россию? Разумеется, нет!

Рассмотрим некоторые основные аспекты антиглобалистской деятельности В. В. Жириновского.

АльтермондиализмПонятие «альтермондиализм» принято рассматривать в качестве синонима понятия «антиглобализм». Явление возникло в конце 90-х годов прошлого века в Сиэтле, когда во время проведения саммита ВТО произошли мощные и скоординированные выступления противников мирового финансового порядка, ведущего к обездоленности миллионов людей.

В своей монографии «Геополитика и русский вопрос», в которой центральное место занимает философия, В. В. Жириновский анализирует сущность мондиализма и на конкретных исторических фактах рассматривает его пагубную роль для судеб мировых цивилизаций.

Свой анализ мондиализма В. В. Жириновский начинает с вопросов ближневосточного урегулирования, придавая им исключительно важное значение: «Если когда-нибудь начнется третья мировая война, то это произойдет на Ближнем Востоке»[84].

В. В. Жириновский как востоковед хорошо знает историю, экономику, философию, традиции и культуру стран Ближнего Востока. Раскол арабского мира и вытеснение оттуда СССР, пишет он, дело рук США, которые в 1975–1980 годах вели тщательную работу по одному из центральных звеньев арабского мира – Египту (бывшему стратегическому союзнику СССР). Далее последовала глобальная геополитическая операция по втягиванию СССР в бессмысленную войну в Афганистане. И здесь основную роль снова сыграли американцы и их средневосточный союзник – Пакистан.

В следующий период (1980–1985 гг.) была создана база для полной перекройки не только ближневосточных приоритетов, но и всего мира. Военная сеть НАТО постепенно осваивала ближневосточный театр военных действий. Была подготовлена почва для перехода к более решительным действиям. При этом активно применялся механизм тайных операций с задействованием огромного количества различных ресурсов. Важными вехами на этом пути стали:

– ликвидация СССР и подчинение России мондиалистским силам;

– ливанский эксперимент как модель, плацдарм, лаборатория для отработки бесчеловечных экспериментов по разжиганию гражданских войн и межнациональных конфликтов;

– перенос ливанского эксперимента в Россию, которому предшествовало разрушение Югославии.

А далее – одновременно, как бы по одному сценарию, происходит вспышка военно-террористической активности на Ближнем Востоке, в странах СНГ, в Северной Ирландии, в Алжире, во Франции…[85]

Характеристика процесса глобализацииСегодня глобализм ускоренными темпами шествует по планете. По словам В. В. Жириновского, «не надо думать, что глобализм – это только экономика и культура. Глобализм – это, прежде всего, война, поскольку 90 % стран не хотят лишаться суверенитета и глобализироваться (по сути, становиться слугами США). И чтобы заставить народы подчиняться глобализаторам, нужна не просто кровь, а моря крови»[86].

Да, от глобализации есть и польза, и вред, и серьезная опасность, грозящая всему миру. Глобализация – противоречивый процесс, имеющий множество различных последствий. Большинство из них, к сожалению, носит негативный характер. В начале XXI века была написана и опубликована за рубежом (в России – в 2006 году) книга Жан-Франсуа Ришара под примечательным названием «На переломе: Двадцать глобальных проблем – двадцать лет на их решение». Автор, участвующий в работе многих международных организаций, обсуждающих проблемы глобализации, со знанием дела предложил по-новому взглянуть на самые грозные вызовы XXI века. Он предложил и пути их решения, в основе которых ему, верному адепту рынка, видится совершенствование рыночных отношений. Правда, он признаёт при этом, что бездумное расширение рынка, дающее выгоду в краткосрочном плане, неизбежно породит присущие самому рынку долгосрочные проблемы, по мере того как рынок всё больше и больше обременяет «пропускную способность» планеты – помимо и без того сильной перегрузки, вызванной ростом народонаселения. Короче, нельзя «безмерно уповать на силу рынка»[87]. С этим нельзя не согласиться! Во всех, без исключения, государствах, вставших на путь никем и ничем не ограниченных рыночных преобразований, отрицательные результаты очевидны и явно преобладают над успехами. Россия, увы, не стала исключением.

Анализ практически всех названных Ж. – Ф. Ришаром проблем, порождённых глобализацией, встречается в трудах В. В. Жириновского – с той лишь разницей, что он более жёстко и точно оценивает ситуацию, чем высокопоставленный функционер Всемирного банка.

Основные современные проблемы глобализации В. В. Жириновский делит на несколько групп (см. рис. 2).

Рис. 2. Актуальные проблемы современности

В число проблем, которые возникают в ходе процессов глобализации, В. В. Жириновским включаются такие проблемы, как растущий разрыв между бедными и богатыми слоями общества, рост преступности и терроризма в мире, эскалация военных расходов, усиление межцивилизационных и межрелигиозных конфликтов, экологические проблемы и др. В совокупности этот пульсирующий конгломерат противоречий генерирует международную напряжённость и не даёт мировому сообществу возможности мирно развиваться.

В. В. Жириновский, рассматривая в своих работах проблемы глобализации, показывает, что они существенно влияют на формирование внешней и внутренней политики России. В сфере внешней политики появляются новые вызовы, восстанавливаются угрозы, которые, казалось, были урегулированы много лет назад. Среди таковых выделяются украинский кризис и ситуация на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Турции. «США продолжают политику времён холодной войны, направленную на изоляцию России. В отношении России велась и ведётся игра без правил. Получая реальные политические уступки, США и страны Запада нарушили свои обязательства и воспользовались ситуацией, чтобы укрепить свои позиции и перейти к новому наступлению на Россию»[88].

Все проблемы глобального характера проецируются и влияют на сферу внутренней политики России, прежде всего на устойчивость государства, национальную экономику, демографию, образование, науку и культуру.

Постоянное изучение и системный анализ этих проблем, научно обоснованный поиск путей их решения являются важнейшим условием жизнеспособности любой политической силы в нашей стране, позволяют адекватно и быстро реагировать на новые вызовы современности. ЛДПР и её лидер всегда помнят об этом и идут в ногу со временем.

Глава 2

Экологические проблемы

На первом месте – экологические проблемы. Сегодня сверх-индустриализированная промышленность, сверхактивная деятельность человека на земле и в атмосфере сопровождаются всё возрастающим загрязнением окружающей природной среды – ядовитые отходы, производственные аварии и катастрофы, выброс «тепличных» газов, интенсивный рост городов и другие негативные проявления современной техногенной цивилизации стали чуть ли не нормой. К ним привыкли и смирились. А ведь всё нынешнее производство, по сути дела, основано на истощении и истреблении невосполнимых природных ресурсов. Однако сегодня почти никто всерьёз не ставит вопрос о необходимости ограничения индустриального развития, о чем говорил В. В. Жириновский еще четверть века назад. И сегодня, вновь и вновь повторяет В. В. Жириновский, «мы живём как на минном поле и должны двигаться с осторожностью»[89]. Ведь истощение ресурсов – спутник современной цивилизации – может стать заключительным актом трагедии человечества.

Обратной стороной транжирства, истощения природных ресурсов служит новый символ цивилизации, разработанный Западом, – «Мировая свалка». Будучи не в силах справиться с огромным количеством мусора и промышленных отходов, Запад наладил их вывоз в страны Африки, Азии, прельстив жителей беднейших стран мечтой о роскоши цивилизации. И на Россию с её огромными территориями Запад смотрел с вожделением – было такое время – как на потенциальную помойку.

«Почему-то, – пишет В. В. Жириновский, – вопрос экологии в наше время тесно увязан с вопросами политической зависимости или независимости. Чтобы остаться чистым, надо противостоять отчаянным попыткам Запада сбросить своё дерьмо на Россию. Только сильный может пойти против!»[90] Истина, не требующая доказательств!

Выступая 27 декабря 2016 года на заседании Госсовета России, где рассматривался вопрос «Экология, управление, чиновники, назначение», В. В. Жириновский, как овод, жалил некоторых чиновников-докладчиков, невзирая на их высокие чины и должности: «Конечно, про мусор можно много говорить, но нужно переходить от мусорной экономики к зелёной экономике. И в органах власти надо вводить принципиально новую современную систему управления… Должна быть система в масштабах страны. И основная доктрина должна быть, что человек не должен жить среди небоскребов, он от этого чахнет, озлобляется и перестает размножаться. И никакая медицина не поможет, если это не будет решено… А где самый лучший опыт решения проблемы мусора? Швеция – там не только всё решено, им уже не хватает своего мусора для переработки, и они завозят мусор – единственная в мире страна, которая импортирует мусор. Давайте мы им направим…»

Подвергая аргументированной критике положение дел в области экологии, В. В. Жириновский в традиционной своей манере не обошёл стороной и проблемы, сдерживающие решение экологических проблем, главная из которых – безынициативность региональных и местных властей: «Но чтобы губернаторы и мэры городов могли влиять на решение этих очень важных проблем, я считаю, (это – доктрина ЛДПР), надо сделать вертикаль власти еще более жёсткой, опустить её до главы поселения. Выборы мешают… Давайте добавим к ответственности больше прав. Вот я считаю, что все должностные лица должны назначаться, тогда они будут бояться, что их снимут с работы через 15 минут после выявления крупных недостатков… Нам же нужны успехи – и результаты будут при этой жёсткой вертикали власти»[91], – делает вывод В. В. Жириновский. Никто из участников заседания не возразил ему. Потому, что по большому счёту он полностью прав.

Вот ещё один пример того, как либеральный философ и политик подходит к решению сложнейшего вопроса – конкретно, аргументированно и не абсолютизирует при этом значение идей либерализации.

Вспомним снова Гегеля: «Истина конкретна». В вопросах экологии, как в зеркале, отражается мировоззренческая позиция В. В. Жириновского, его истинный патриотизм, способность видеть противоречия в общественном механизме и предлагать пути их разрешения. И в том, что 2017 год объявлен в России «Годом экологии», – немалая заслуга и лидера ЛДПР.