Полная версия

Три венца

Следующая повозка в позолоте, хотя несколько и уступала первой, но упряжью была столь же роскошна, с тою разницею, что кони были нежно-телесного цвета и гривы у них были светло-изумрудные. На подножках стояло с каждой стороны по мальчику-пажу, на запятках – четыре гайдука. Из этого надо было заключить, что в повозке ехала сама «светлейшая» с детьми.

Остальные экипажи были проще, но вся поездная прислуга носила ту же однообразную, красивую ливрею, и гривы всех лошадей были окрашены либо в зеленый, либо в красный цвет.

Только что поезд въехал на пригорок к корчме и еще не остановился, как навстречу ему выскочил из дому за околицу еврей-корчмарь с дочкой. Оба успели, оказалось, на скорую руку переодеться. Иосель был в лиловом длиннополом кафтане и с низкими поклонами размахивал в руке шапочкою того же цвета. На Рахили было цветное же шелковое платье и драгоценное ожерелье.

– Дорогу, дорогу! – кричали скороходы, влетая на двор с свистящими бичами, и хозяева едва имели время посторониться: передние три-четыре экипажа вкатили также в околицу, тогда как хвост кортежа остановился на большой дороге.

Соскочившие с запяток золотой колымаги, два гайдука высадили оттуда под руки двух мужчин: одного постарше, другого помоложе. Младший – очевидно, царевич Димитрий, – с рыцарским поклоном подал руку высаживаемой из второй повозки княгине Вишневецкой, болезненной и желчной на вид барыне, и повел ее на крыльцо и в дом.

Двух княжеских детей, девочку лет семи и мальчика по пятому году, бережно приняли из повозки два гайдука; а за детьми, уже без чьей-либо помощи, вышла их няня.

Тем временем из третьего экипажа, дорожного рыдвана, выбрались две фрейлины светлейшей, а за ними выскочили и два карлика-шута. Оба худенькие, ростом в аршин с небольшим, они могли бы сойти, пожалуй, за пятилетних ребят, не будь их старообразных, размалеванных рож, их полосатой одежды и дурацких колпаков на головах. С оглушительным визгом и гамом, гремя погремушками на колпаках, они вперегонку взбежали по ступеням крыльца. Но один из шутов оказался догадливее товарища: подставил ему ножку, и тот скатился кубарем на двор к самым ногам Вишневецкого. Первый забил в ладошки и заликовал детским дискантом:

– Шилды-булды, начики-чикалды, шивалды-валды, бух-булды!

Потерпевший, как мяч, вспрянул с земли и кинулся к обидчику. Но этот дал уже тягу в дом.

Не очень-то, казалось, разборчивый в потехах князь Адам с усмешкой крикнул ему вслед:

– Ай да Ивашко! Живее, братец, не то в горб тебе еще накладет!

При имени Ивашки, Михайло вспомнил вчерашний рассказ еврея о выписанном Вишневецким из Москвы русском карлике. Этот шут-озорник, стало быть, и был он самый.

Но Михайле было уже не до карликов: гораздо более его занимал теперь сам князь, сбросивший между тем на руки одного из слуг свой капеняк (дорожный плащ). Узнать в Вишневецком крупного магната можно было с первого взгляда по его дорогой собольей шапке, с пером цапли и огромным изумрудным аграфом; по его гранатовому кунтушу с малиновыми отворотами, богато расшитому золотыми цветами и яркими шелками; по его золотому поясу и сабле, осыпанной по рукоятке и ножнам алмазами. И в его красивом лице, и во всей сановитой, довольно дородной фигуре было что-то прирожденно-благородное. Хотя ему было за 40 лет, в лице его, сохранившем замечательную свежесть, не было почти морщин; усы его были лихо закручены, и с полных, как две вишни, губ его не сходила благосклонная улыбка.

Тут внимание Михайлы было развлечено развернувшейся внизу на дворе пестрой, оживленной картиной. Княжеские придворные, «маршалки» и «покоевцы» – крупная и мелкая шляхта, обязанная сопровождать светлейшего во всех его поездках, – повылезали, повыскакивали из остановившихся за околицей повозок, и вся площадка перед корчмою закишела празднично разряженным людом; воздух огласился шумным польским говором и смехом.

По сторонам крыльца, как уже раньше упомянуто, росли два могучие дуба, распространявшие теперь, в полдень, широкую, прохладную тень. По данному князем знаку многочисленные холопья бросились наперерыв в дом, нанесли оттуда разной столовой мебели, и в несколько минут в тени дубов был накрыт и уставлен чем следует длиннейший обеденный стол. Местничество в старой Польше процветало едва ли не более еще, чем на старой Руси; поэтому, при выборе сидений за столом, каждый шляхтич, оспаривавший у других придворных старшинство в роде, норовил заручиться местом повыше, поближе к князю-воеводе и царевичу. Только благодаря особенной опытности и сноровке княжеского маршала, весь придворный штат, хотя и не без пререканий, был чинно расставлен вокруг стола. Никто еще, однако, не садился в ожидании княгини воеводиной и царевича.

Но вот и княгиня с детьми спустилась с крыльца, а за ними и царевич. Все заняли свои места.

Внимание Михайлы сосредоточилось исключительно на царевиче, которого он имел полный досуг разглядеть, так как тот, сев за стол, был обращен к нему лицом.

Это был молодой человек лет двадцати двух – двадцати трех, ростом ниже даже среднего, но сложения очень плотного, коренастого. Черты его безбородого, смуглого лица отнюдь не могли похвалиться правильностью и вообще красотою, а на лбу и около правого глаза у него было вдобавок по бородавке. Когда он, чтобы освежить голову, снял шапку, то обнаружил под нею коротко остриженные, жесткие как щетина, черного цвета волосы. За всем тем ему нельзя было отказать в представительности и даже в привлекательности: в открытом, смелом, почти дерзком Взгляде его проницательных серых глаз светилось столько ума, на губах его змеилась по временам такая тонкая усмешка, в осанке его было столько самонадеянной гордости, во всех телодвижениях столько изящной ловкости, – прямой царедворец, если не царский сын! Ко всему этому он был одет в живописный, богатый польский костюм: в голубой бархатный кунтуш над стального цвета атласным жупаном, разукрашенным золотыми узорами; набекрень шапка соболья с бархатным верхом и султаном из стеклянных волос, за златотканым поясом желтые лосиные печатки; сбоку – украшенная драгоценными камнями сабля.

Обед между тем шел своим чередом. Княжеские повара оказались большими мастерами: хотя времени у них было очень немного, хотя дело было дорожное, угощенье вышло на славу. Загодя, видно, в Дубне еще все изготовили, а здесь только допекли, дожарили. Начало трапезе положил, разумеется, традиционный еще в ту пору у местных вельмож со времен князя Владимира Киевского, жареный павлин во всей роскоши своих разноцветных перьев; затем следовали уже чисто польские блюда: зразы, бигос, мники. Парубки с умывальными чашами и кувшинами с водой в руках, с ручниками через плечо, стояли тут же, чтобы столующие могли между отдельными блюдами тотчас умыть себе жирные руки (вилки в ту пору не были еще в общем употреблении). Сновавшие вокруг стола слуги усердно подливали заморского виноградного вина, отечественной браги и домашнего меду в опорожненные чаши и кубки. Несмотря на присутствие княгини, беседа за столом текла все свободнее и шумнее. Шнырявшие туда да сюда карлики со своей стороны взапуски смешили обедавших; сама княгиня удостаивала их иногда снисходительной, кисло-сладкой улыбкой, и только когда баловень-сынок ее, сидевший рядом с нею, разражался чересчур уже звонким смехом, она морщилась, зажимала себе в его сторону ухо и выговаривала стоявшей за стулом княжича нянюшке: зачем-де та не наблюдает за ним толком.

Тут подали новое блюдо, и от одного конца стола до другого пронесся возглас удивления и восхищения. Сам Михайло в окошке светелки не знал, верить ли глазам: вся турица его была воедино опять сложена, да так, в мохнатой шкуре, с приставленной рогатой головой, и подана на стол! Самые же рога у нее были вызолочены и цветочными венками кругом обвиты.

Но и на этом дело еще не стало: придворный кравчий, рушивший столующим жаркое, умелым взмахом ножа распорол живот турицы – и посыпалась оттуда в подставленные блюда небывалая начинка: дичь всякая, куры, зайцы…

Между тем царевич подозвал к себе Рахиль и о чем-то ее спрашивал; она же, словно обрадовавшись, что-то ему рассказывала и кивала вверх, на светелку… Этого недоставало!

Михайло быстро откинулся назад от окошка. Но вот и лесенка к светелке заскрипела под чьими-то шагами. Ну, так и есть!

В дверях показалась Рахиль. Красивое лицо ее пылало огнем, голос ее обрывался от волнения:

– Царевич зовет тебя, Михайло…

– И зачем ты, Рахиль, говорила ему обо мне?.. – укорил ее дикарь.

– Иди, иди! Господь благослови тебя: счастье твое, может, ждет тебя…

Ему ничего не оставалось, как последовать зову. Придерживая рукою сердце, точно боясь, чтобы оно не выскочило у него из груди, он сошел в нижний этаж, а оттуда на двор.

Глава седьмая

Гайдук царевича

Взоры всего избранного, блестящего «панства», сидевшего за столом, обратились на молодого поле-щука.

– Ну, добрый молодец, хозяйская дочка рассказала нам о том, как ты расправился вон с этим зверем, – милостиво заговорил по-русски царевич, указывая на возвышавшуюся посреди стола златорогую, увенчанную цветами, могучую турицу. – В бою один на один с человеком ты, я чай, тоже управишься, не покажешь тылу?

Михайло самонадеянно вскинул голову.

– Как ты сам, царевич, полагаю, тылу ворогу не кажешь, так и я постою за себя!

– За смелое твое слово, молодец, ты люб мне. Такие люди мне нужны. Чем тебе без пути болтаться, взял бы я тебя в свою дружину. Да говоришь ли ты по-здешнему?

– По-хохлацки? Говорю.

– Прислушался? Но панского, польского языка, конечно, еще не знаешь?

– Знаю…

– Это откуда? Да кто же ты, молодец? Из каких?

Молодой богатырь, как ни был приготовлен к такому вопросу, замялся, смутился. Искоса хмурясь на окружающих, не сводивших с него глаз, он, запинаясь, уклонился от прямого ответа.

– Я… не пропащий человек… дурным чем себя доселе не опорочил…

– Но имя, звание твое?

– Имя мне Михайло…

– Михайло Иваныч Топтыгин? – подхватил тут подскочивший к нему шут Ивашко. – Здорово, Мишенька! Что женушка-медведиха, Матрена Ивановна? Что малые детки?

Приветствие свое карлик сопровождал таким забавным кривляньем, что князь Адам, а за ним и все его придворные разразились одобрительным смехом. Маленький же княжич так и заливался, тыкая пальчиком на звериный кожух дикаря.

– Мама, медведь! Медведь!

Один только царевич, прерванный в своем допросе, сердито усмехнулся, и заметившая это княгиня наклонилась к сыну и стала тихонько ему выговаривать. Между тем, лавры Ивашки не давали уже покою товарищу его Палашке. Тому надо было во что бы то ни стало также отличиться.

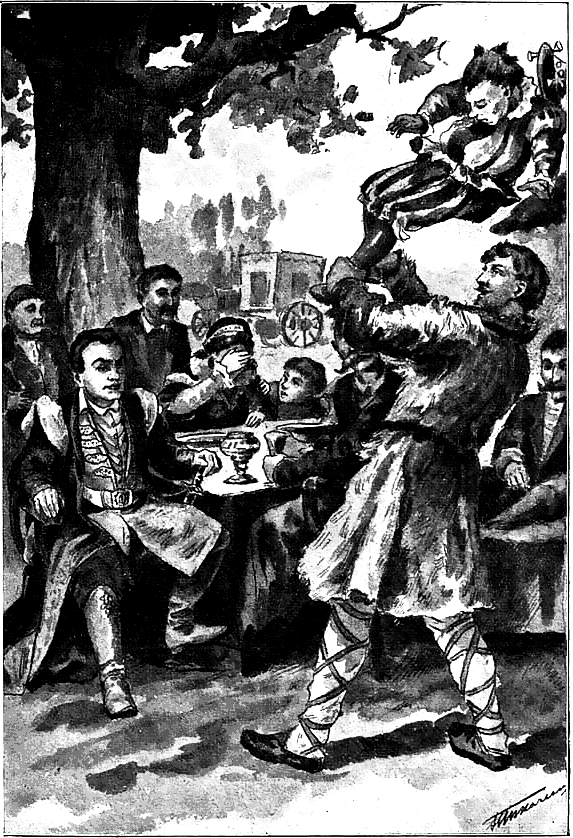

– А Палашко покатается на медведе! – объявил он, молодецки потрясая головою в дурацком колпаке, отчего бубенчики на колпаке задорно зазвенели; и не успел Михайло оглянуться, как проворный шут, хватаясь за его волосатую одежду, вскарабкался к нему кошкою на плечи. – Ну, пошел! Вперед! Цоб-цобе!

Михайло был еще очень молод; услышав вокруг себя новый взрыв хохота, он понял одно: что сделался общим посмешищем, и в присутствии кого же? Самого царевича! Кровь ударила ему в голову, и он не мог уже совладать с собою. Стащив карлика разом за ноги с своих плеч, он размахнулся им по воздуху, как кистенем.

– Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу? Смех кругом разом замер.

– Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу?

Светлейшая ахнула и, боясь за свои нервы, закрыла глаза рукой. Сынок же ее уцепился за рукав матери и громко разревелся:

– Ай, мама, мама! Он убьет Палашку, убьет!

– Гей, хлопцы! – крикнул тут князь Адам. – Чего зеваете? Отымите его у него!

Михайло уже опомнился.

– Не подходи, братцы! – сурово обратился он к холопьям, которые довольно нерешительно двинулись было к нему. – Натворю бед: ни ему, ни вам несдобровать.

Как пуховую подушку, сгреб он малютку-шута в охапку и подбросил его кверху. Тот очутился на покатой кровле крыльца и с криком ухватился за нее, чтобы не соскользнуть вниз. Придворные за столом свободно вздохнули, а между прислугой послышались легкие смешки. Но маленький княжич с перепугу рыдал еще безутешно, и совсем уже расстроенная княгиня с побелевшими, дрожащими губами, бросила в лицо своему вельможному супругу при всем собрании резкий упрек:

– И вы, князь Адам, молчите? Вы дозволяете какому-то лесному бродяге так обижать ваших приближенных, доводить до горьких слез вашего единого сына – сына князя Адама Вишневецкого? Нет, это слишком… этого я не перенесу!..

Она с шумом поднялась и увлекла за руку в дом плачущею сына. Маленькая дочка-княжна, фрейлины и прислуживавшая детям нянюшка поспешили за нею.

Добродушный князь Адам, на устах которого при благополучном исходе истории с карликом появилась уже прежняя улыбка, не на шутку вспылил от заслуженного укора; он грозно выпрямился и задыхающимся голосом гаркнул хлопцам:

– Убрать его с наших глаз и рассчитать по-казацки!

«Рассчитать по-казацки», как было всем хорошо известно, в том числе и самому Михайле, значило отстегать нагайкой. Прежде, однако, чем хлопцы успели исполнить приказание своего господина, дикарь наш выхватил из-за пояса нож и стал в оборонительное положение.

– Я не дамся живым! Берегись, братцы!

– Ну, что же? Уберете ли вы его? – повторил еще строже Вишневецкий.

– Не трогать его! – раздался тут другой повелительный голос.

Хлопцы раболепно отступили. Перед Михайлой стоял сам царевич Димитрий.

– Тебя пальцем не тронут: мы не позволим, – сказал царевич, с особенным ударением на слове «мы», после чего дружелюбно, но решительно отнесся к князю Адаму. – Из-за чего вам, любезный князь, так горячиться? Чем собственно этот молодец провинился? Тем, что не дал поглумиться над собой дураку? Да по правде сказать, он обошелся с дурнем еще довольно милостиво: напугал и больше ничего.

Михайло, повторяем, был очень молод и легко поддавался первому порыву. Великодушие, с которым царевич в такую решительную минуту принял его под свою защиту, окончательно склонило нашего героя в его пользу, отогнало у него последние сомнения относительно царского происхождения его защитника.

– Отродясь я не был еще бит, и, конечно, не дался бы и теперь, – промолвил он с блещущими глазами. – Но твоего доброго словца, царевич, я вовек не забуду!

Сунув нож опять за пояс, он повернулся к шуту Палашке, который, свесив ноги, все еще сидел на кровле крыльца.

– Что, друже, насиделся? Ну, будет хныкать-то! Прыгай!

Он протянул карлику обе руки. Тот, буравя кулаком в глазу, слезливо отозвался:

– А не замаешь?

– Не замаю. Прыгай, что ли!

Поймав его налету, Михайло бережно поставил его на ноги; затем отдал царевичу еще раз глубокий поклон и повернулся, чтобы удалиться в дом. Но шут Ивашко остановил его.

– Постой, красавчик мой! Не слыхал нешто, что Иван-царевич тебя в дружинники к себе прочит? Что же, Иван-царевич? Какого тебе еще Илью Муромца? Ростом трех сажен, в плечах – коса сажень, промеж глаз – калена стрела… Не красна на молодце одежа – сам собой молодец красен.

Царевич Димитрий, должно быть, привык уже к тому, что карлик переименовал его в сказочные Иваны-царевичи, потому что оставил кличку эту без внимания. Он, видимо, любовался атлетической, статной фигурой дикаря и возобновил допрос.

– Ты – русский, говоришь, однако, и по-польски… Какого же ты рода? Откуда появился?

Юливший все время вокруг да около царевича Иосель Мойшельсон, размахивая своей парадной ермолкой, униженно-нахально проскользнул бочком вперед.

– Пхе! Да он, ваше ясновельможное величество, простой мужик, полещук: сам говорил нам.

– Так ли, полно? – усомнился царевич. Михайло не взглянул даже на еврея.

– Говорил, да, – отвечал он царевичу. – Но тебя, государь, морочить мне не пристало: язык не повернется. Какого я рода – не все ли едино? Прошлого у меня нету: я оставил его позади себя и сам уже не помню, не знаю, знать не хочу. Одна родная у меня – нужда горькая; я – полешанин и больше ничего. Зовусь же я Михайлой, прозываюсь Безродным.

– Стало быть, Михайло Безродный? А кто прозвал тебя так?

– Свои же товарищи-полещане.

– Но они-то кто такие? Не вольница ли уж разудалая, не станичники ли, подорожники?

Михайло покраснел и нахмурился.

– Не пытай, государь! – промолвил он почти умоляющим тоном. – Скажу тебе одно: я доброго кореня отрасль…

– И души христианской ни одной не сгубил?

– Ни единой, как Бог свят.

– Верю. Дружинников у меня покуда еще нет; но они найдутся – только клич кликнуть. Верный же слуга, свой, русский, мне теперь всего нужнее. Готов ли ты, Михайло, служить мне верой и правдой?

– Рад душой и телом! Хоть последним слугой…

– Нет, ты будешь мне первым слугой, первым гайдуком. Подать ему чару вина!

Такая честь, оказанная безвестному бродяге будущим царем московским, возбудила кругом между панами шепот удивления, а между прислугой – и зависть. Вишневецкий собственноручно долил свой большой золотой кубок и с небрежной снисходительностью протянул его Михайле, после чего подозвал к себе своего гардеробмейстера, толстопузого и чрезвычайно важного на вид старика, и вполголоса отдал ему приказание – немедля выбрать для нового царского гайдука подходящий наряд.

Полчаса спустя обед пришел к концу, столы были убраны, и княжеская золотая колымага первою подкатила к крыльцу.

– Где же гайдук мой? – спросил, озираясь, царевич.

Иосель Мойшельсон бросился в дом и, к немалой досаде своей, застал здесь, в сенях, разодетого в новый наряд гайдука в разговоре с Рахилью.

– Да ты, Михайло, загордишься, – говорила молодая еврейка, – чураться меня станешь…

– Я те зачураю! – перебил ее подскочивший в это время старик-отец и дернул за руку с такою силой, что девушка отлетела в угол. – А тебя, Михайло, царевич зовет. Ходи скорей, ну?

Он хотел, видно, еще распушить дочку, но спохватился, что упустит, пожалуй «гешефт», и буркнув только что-то, опрометью выскочил также к отъезжающим. Колымага уже тронулась с места, когда в дверцах ее показалась кудластая голова корчмаря.

– Ваша ясновельможная светлость! Простите: мы люди маленькие, живем только тем, что паны банкетуют у нас…

– А и в самом деле! Тебя ведь еще не рассчитали? – вспомнил князь Адам.

– Ни!

– Сколько же тебе причтется?

Старик-еврей с умильной ужимкой склонился еще ниже и без конца заморгал.

– Сто дукатов вашей светлости не много будет? Несообразное требование поразило даже известного своею щедростью князя Адама.

– Сто дукатов? – переспросил он. – Это за что же? Ведь припасы-то у нас, чай, все свои были?

– А про турицу-то, ваша светлейшая ясновель-можность, забыли? Пхе!

– Да туры будто у нас на Волыни уже такая редкость?

– Туры-то не редкость, – отвечал изворотливый еврей, подобострастно осклабляясь и подмигивая сидевшему рядом с князем царевичу, – но цари московские – уй-уй какая редкость!

Царевич усмехнулся, а князь рассмеялся и крикнул своему казначею, чтобы тот отсчитал корчмарю требуемую им сумму.

Глава восьмая

В голове панны Марины назревает план

Пока названный царевич Димитрий, а с ним и новый гайдук его, под палящими лучами июльского солнца в удушающих облаках пыли, безостановочно мчались навстречу неведомой судьбе своей, судьба их была более или менее уже предрешена: предрешена в отдаленном Самборе молодою девушкой, существования которой ни один из них еще не подозревал. Девушка эта была первая самборская красавица и привередница – панна Марина Мнишек, младшая и любимая дочь Сендомирского воеводы, Юрия Мнишка.

Пан воевода только что окончил продолжительное совещание с тремя монахами: двумя иезуитами и одним бернардинцем, присланными к нему папским нунцием в Кракове, Рангони, как панна Марина, выжидавшая только, казалось, ухода монахов, впорхнула в кабинет отца.

– Что тебе, мое сердце? – с оттенком неудовольствия спросил пан Мнишек, который, видимо, утомленный предшествовавшими прениями, разлегся на диване и, тяжело дыша, отирал платком свое голое, блестящее, как полированная слоновая кость, темя, на которое с затылка только был тщательно зачесан седой оседелец.

Молодая панна, ластясь, подсела к старику и, достав из кармана свой собственный фацелет (платок) тончайшего полотна, опрысканный эфирным раствором амбры, нежно провела платком по его лбу, а в заключение поцеловала его в самое темя.

– Вот так! – сказала она, с улыбкой глядя на него. – Что, разве не легче?

– Легче; но я устал моя милая, очень устал…

– Безбожные патеры!

– Тише, дитя мое…

– И чего им от вас нужно?! Ну, скажите, папа, чего им нужно?

– Это, милая, государственная тайна. У тебя же еще один ветер в голове…

– Без ветра, папа, никак нельзя: без него бы все на свете застоялось и сгнило; ветер очищает воздух.

И в подкрепление своих слов, она обмахнула опять лицо отца своим платком и обдала его при этом ароматом амбры.

– Экий язычок! На все ответ найдется, – заметил пан Мнишек, с умилением взглядывая снизу в сверкающие глазки дочери.

– Ну, да Бог с ними, вашими патерами! – сказала она. – Я и без того прекрасно знаю, что разговор у вас был об этом московском царевиче, который точно с неба свалился. Ответьте мне, папа, только на один вопрос: в самом ли деле это заколдованный принц, или он только прикидывается им?

– Гм… Да тебе-то, милочка, на что? Что за странные для девушки вопросы ни с того, ни с сего?

– Видно, есть с чего… Так что же, говорите: принц он или нет?

Пан Мнишек пристально взглянул в глаза дочери. Она глядела на него не менее зорко и смело, нетерпеливо потопывая ножкой по полу.

– Ты, Марина, у меня ведь известная фантазерка: в безумной головке твоей, верно, опять какая-нибудь шальная идея родилась?

– Шальная ли, увидите когда нужно. А теперь отвечайте мне: кто этот таинственный незнакомец, выдающий себя за русского царевича? Отвечайте, пожалуйста, по совести! Вы не знаете, папа, сколько от этого зависит и для вас, и для меня!

Пан воевода озабоченно насупился и покачал головой.

– Что я скажу тебе? Кто заглянет ему в душу?

– Так вы сами, значит, не совсем уверены в нем? – продолжала допытываться панна Марина, и возбужденные черты ее подернулись тенью разочарования. – Это, конечно, грустно, очень грустно; но… все равно, принц он или нет, есть ли у него надежда захватить венец царский?

– Ежели король наш Сигизмунд и сейм польский не откажут ему в своей помощи – без сомнения.

– А эти посланцы папского нунция из Кракова прибыли сюда к вам, конечно, по этому же делу?

Пан Мнишек не мог скрыть своего изумления по поводу дипломатического чутья дочери.

– Ты, милая моя, право, иезуит в юбке! Панна Марина тихонько засмеялась.

– Была, значит, в хорошей школе! Недаром вы окружили теперь и себя, и меня иезуитами.

– Не шути с огнем! – укорительно заметил отец. – С иезуитами считаются теперь и крупные государственные мужи, преклоняется перед ними и власть королевская. Они же возложат на голову нашего августейшего монарха наследственную корону шведскую, которая была у него насильственно отнята…

– Договаривайте, папа.

– Что договаривать? И то проболтал уже лишнее. Политика – не женское дело.

– Так я вам доскажу. Иезуиты ваши подбивают короля поддержать этого претендента на московский престол (царевич ли он или нет – для них все равно) с тем, чтобы он потом, в свой черед, помог королю вернуть себе шведскую корону. Не так ли?

Старик Мнишек развел руками.

– Кто тебе это все выдал?

Дочь коснулась указательным пальцем своего высокого, выпуклого лба.

– Вот эта безумная головка. Политика, как видите, иногда и женское дело. Стало быть все это верно? Хорошо. А иезуиты-то из чего хлопочут?

– Как из чего? Чтобы восстановить прежнее могущество польского народа, исповедующего их святую римскую веру.

– Вы думаете? Какое дело настоящему иезуиту до того или до другого народа? Нет, у них совсем другое на уме.

– Другое?

– Торжество истинного Христова учения: им надо обратить в римскую веру нового русского царя, а через него и весь народ русский.

– А что ведь? И то, пожалуй, так! Ай да умница! Тебе самой бы, право, восседать на престоле.

– Чего нет, то может еще статься.

Пан воевода от изумления, от испуга даже рот разинул.

– Как? Что ты говоришь?

– Молчание, папа! Еще время не приспело. Как ваши иезуиты ни хлопочут – одним без меня, поверьте, им ничего не добиться. Теперь заколдованный принц, как слышно, в Дубне у князя Острожского, которому князь Адам почему-то счел нужным раньше других его представить.

– Потому что-то – первый защитник русских и православных на Волыни! – не без горечи пояснил пан Мнишек.