Полная версия

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том I. СССР до 1953 года

Санитар был обязан выдать на катафалк тело, надлежащим образом убранное, уже в гробу. Никакой платы санитару, никаких вымогательств со стороны санитара в принципе быть не могло. Врач патологоанатом вообще к процедуре подготовки тела к захоронению не имел никакого отношения. Но, естественно, родственники умершего хотели как-то выразить благодарность санитару за одевание и прочие действия с телом близкого человека. Обычно благодарили, скромно положив в карман или в руку санитара трешницу, – а иногда и десятку за какие-либо особые услуги, например, за обработку формалином, если погребение задерживалось до приезда родственников.

Ставка (зарплата) санитара мизерная (рублей 130), но папа работал одновременно от больницы, от института, и ещё какие-то сверхурочные, так что набиралось прилично. До нашего приезда папа и ночевал в комнатке при морге, так что жил папа очень сытно, не зная меры и не соблюдая диеты, – на первых порах это можно было отнести как к высвобождению желаний после тюрьмы.

Теперь пришлось снять комнату.

К началу занятий в школе я опоздал. В те времена классы формировались в соответствии с развитием учеников. Самые подготовленных зачислялись в 1А. Меня привели к директору, проэкзаменовали по букварю и арифметике и зачислили в «А».

С началом морозов мы пошли в магазин «Меха», где отец для меня купил «пимы» – это комплект из прочных мягких сапожек с коротким жестким мехом наружу, на которые идет шкура оленьих ног, и пушистых меховых чулок из меха олененка мехом внутрь.

В Архангельске я впервые увидел папиного брата – дядю Петю, он был с дочкой. Лена примерно моего возраста. Где была ее мама, я не знаю, возможно, умерла в ссылке. Дядю Петю к этому времени или освободили и велели ехать куда-то в определенное место на поселение, или велели ехать из одного места заключения в другое – этого я не знаю, знаю только, что он был условно свободен, т. е. ехал без охраны, но маршрут был ему указан. Он или не знал, что его ждет на новом месте в отношении сытости, или, скорее всего, – знал. Карточек в это время уже не было, но хлеб в одни руки продавали с ограничением. В общем, мы все пошли в магазин и, подойдя к прилавку несколько раз, накупили дяде Пете целый мешок круглого черного подового хлеба.

Во дворе школы была большая снежная горка, залитая водой. На этой горке на переменках всегда катались на чем попало, а однажды, когда прибыли ненцы на оленях и забили одного оленя на питание детям, то катались на нартах, которые они оставили у школы. На этих нартах, пока их не сломали, мы катались «куча мала». К сожалению, на одном из обедов мне с мясом попал олений волос, и меня вырвало.

От школьной самодеятельности на районном смотре в большом зале я читал стихотворение. В зале, кроме таких артистов, как я, никого не было, т. е. зрителей – артистов было человек тридцать. Среди рабочих и крестьян искали таланты и находили: Лемешев, например. Конкурсы проводились ежегодно, и школа должна была ежегодно показывать, что в школе есть самодеятельность. Учитель взглядом окидывал класс и назначал участника конкурса. Сами конкурсанты относились к этому серьёзно и старались не забыть слова, хорошо спеть, хорошо станцевать, правильно сыграть.

На уроке труда, и продолжая дома, я делал лагерь Челюскинцев – из бумаги сугробы и палатки, из воска человечков и, разумеется, поставил мачту с красным флажком. Из самоделок на уроках труда и дома помню модель однокрылого тупоносого истребителя величиной с детскую ладошку. Остроносые мне казались менее совершенными.

После окончания учебного года, мы с мамой вернулись в Ленинград. Семейная жизнь у родителей не получилась.

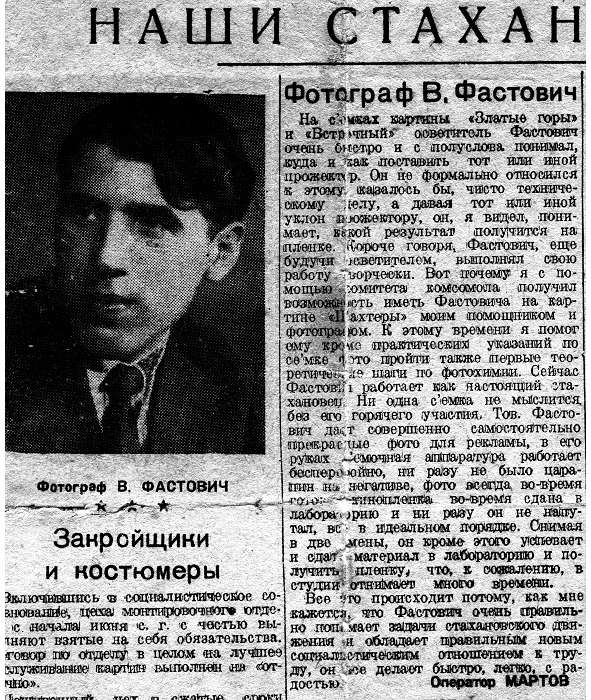

На Лахте дедушка и дядя Вячик работали, тетя Яня и тетя Геня учились, мама стала работать в конторе на Лахте. Дядя Вячик на Ленфильме постепенно

становился специалистом. К очередному выпуску Ленфильмовской многотиражки из оператора Мартова выдавливали заметку, и он написал о дяде Вячике.

Политбюро обязывало трудовые коллективы, вузы и школы иметь стенгазеты или многотиражки, чтобы будить активность членов коллектива и направлять её должным образом. В этих самодельных газетах должны были отмечаться не только успехи, но и отдельные недостатки, как в работе администрации, так и членов трудового коллектива. Администрация и работники были обязаны реагировать на критику в свой адрес, и бороться со своими недостатками. Адской была работа редакторов по сбору материалов и выдавливанию заметок.

Мамины сестры

По-разному сложилась судьба трех сестер, которых в Белоруссии выдали замуж.

Моего отца посадили, и семья распалась.

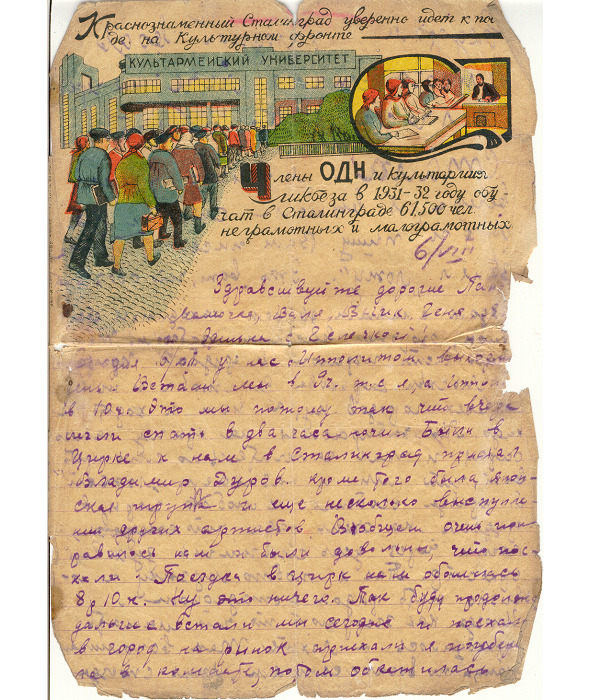

Тётя Чеся с мужем поехала строить Сталинградский тракторный завод. Сохранилось письмо тёти Чеси на почтовой бумаге тех лет. На верхней части листа цветная картинка – рабочие и в красных косынках работницы идут учиться. Это было знамение времени – его священная часть: «Учиться, учиться и учиться».

Последние слова о знамении времени – это мои заключения о времени, с которого прошло 70 лет, возможно, ошибочные, а вот письмо тёти Чеси – это документ. Привожу его дословно, а в конце скажу, что меня в нем сейчас потрясло.

«Здравствуйте, дорогие Папочка, Мамочка, Валя, Вячик, Геня, Яня, (какие-то слова, тире) Эдинька, Гелечка. —

(Гелечка это или племянница бабушки, или дочь племянницы – девочка на несколько годочков старше меня, которая по какой-то причине, видно немаловажной, жила у нас несколько месяцев, а может быть, и год. Её я помню, а сколько она у нас жила не помню. Спать она могла только с тетей Геней и Яней, или на столе).

– Сегодня 6/VII, у нас с Ипполитом выходной день. Встали мы в 9 ч. т. е. я, а Ипполит в 10 ч. Это мы потому так, что вчера легли спать в два часа ночи. Были в цирке. К нам в Сталинград приехал Владимир Дуров. Кроме того, была японская труппа и ещё несколько выступлений других артистов. В общем, очень понравилось нам, и были довольны, что поехали. Поездка в цирк нам обошлась в 8 р. 10 к. Ну, ничего. Так, буду продолжать дальше. Встали мы сегодня и поехали в город на рынок. Приехали, я поубирала в комнате, потом обкатилась ведром холодной воды – немного стало легче, но через полчаса опять потеть стала. А сейчас 7 часов вечера, я вынесла столик во двор и пишу вам письмо. Иппа занял «ложу». Это вот что обозначает: рядом с двором находится стадион, огороженный высоким забором. Там часто играют в футбол. Приезжают из Москвы, Харькова, Саратова и так со всех городов, ну а нам и ходить не надо. Мы забираемся на крышу нашего сарая и так замечательно смотрим. Вот что мы и называем «ложа». Я, правда, особенно не люблю игру в футбол, но очень рада, что почти через день слышишь духовой оркестр. Так я люблю музыку, и вот повезло жить рядом со стадионом. Иногда, как заиграют то, что слышать приходилось на Лахте, так вспоминаю танцы по воскресеньям. Идешь с поезда и остановишься послушать. Дорогая Валя, напиши, часто ли бывают танцы, и была ли ты хоть раз после того, как были мы с тобой? Наверное, нет. У нас сейчас большой привоз на рынке яблок, груш и помидор. Ежедневно как пойдёшь, так и купишь на 2,5 на 3 р. яблок. Арбузы ещё дорогие. С мою голову, если вы её ещё помните, стоит 3 р. сейчас становятся подешевле. Помидоры крупные хорошие два рубля десяток. Представьте себе, что раньше я их не любила, а сейчас начинают нравиться. Иппа их очень любит. Яблоки по кулаку сладкие стоят 2 р. десяток, поменьше 1,5—1 р., а маленькие, как ранетки 80—90 и 70 коп. десяток. Денег у нас масса уходит, но мы не жалеем. Ведь так хочется яблочка, когда ходишь около возов. Сегодня мы с Ипполитом купили 2 кг. масла по 13 р. 50 к. мы думаем перетопить, сложить и поставить на зиму. Это теперь пока для всех продается по коммерческой цене (сливочное масло 1 сорт 16 р. кило, а П сорт 13 р. 50 к. Очереди безумные. Бывает, становятся с 3 ч. ночи).

– (Какие же были тогда зарплаты? Перед войной масло стоило 23 р. квалифицированный рабочий получал около 700 р. мама бухгалтер 350 р. уборщица 120 р. начальник цеха 1300 р., а раньше, когда писалось это письмо, мне кажется, дедушка получал 500 р).

Вообще питаемся мы хорошо… (две строчки на сгибе не разобрал) … В столовую ходим обедать.

Я-то расписалась о себе, а как Ваше всех здоровье. Как Папы нога, совсем хорошо или даёт себя чувствовать. Как Мамы палец? Так он беспокоит меня. Хотя бы не пришлось отрезать. Как все остальные чувствуют себя. Вячик и Яня никогда мне не напишут о себе. Правда, я сейчас не хочу, чтобы Вы писали часто. Жалко хорошего времени на это тратить. Уж лучше на зиму оставить».

На этом письмо обрывается, последнего листочка нет.

(ОДН – образование для народа).

Когда же это было? Совершенно не помню, чтобы тётя Чеся жила или хотя бы была на Лахте. То, что на писчей бумаге стоят годы 1931—1932, не значит, что письмо было послано раньше, но где-то в это время. Я подумал, что может быть по дате в выходной день можно определить год, но вспомнил, что это может быть и не воскресенье. После Октября, в ходе революционных преобразований, рабочий день сократили до семи часов и вместо семидневной недели ввели пятидневки, чтобы рабочим сократить продолжительность работы от выходного до выходного. При этом упрощался календарь, т. к. пятидневка кратна тридцати – числу дней в месяце. Если в месяце был 31 день, то добавлялся еще один выходной. Играла, вероятно, роль и антирелигиозная составляющая – из календаря исчезало «воскресенье». Перед войной, объясняя напряженной международной обстановкой, вернулись к семидневке и восьмичасовому рабочему дню. Выступить против этого уже было нельзя – любой протест уже рассматривался как контрреволюционное выступление.

Точной даты я не определил, да это и не важно – ценность письма от этого не уменьшилась. Это бесценная реликвия. Что меня поразило в этом письме – так это воспоминание о танцах. Это были еще совсем молодые женщины – почти девчонки, им не было ещё и тридцати. А танцевали до революции, танцевали во время революции, после революции, во время гражданской войны и во время строительства нового общества. Танцует возраст, а не «внутреннее и международное положение страны». Любопытно, что тетя Чеся пишет о танцах в «Воскресенье», когда воскресений в календаре не было, и танцы были по выходным. Возможно, люди по привычке, невзначай в разговоре выходной могли назвать воскресеньем – не знаю.. К сожалению, тётя Чеся в Сталинграде заболела брюшным тифом и умерла. Робуш до последнего времени переписывался с бабушкой, а потом с мамой.

Тётя Люся вышла замуж за землеустроителя Макара Семеновича Бича. Она ласково звала мужа на польский манер Марк – Марочек.

Макара Семеновича партия бросала по совхозам всей страны организовывать механизированный агрономический цикл.

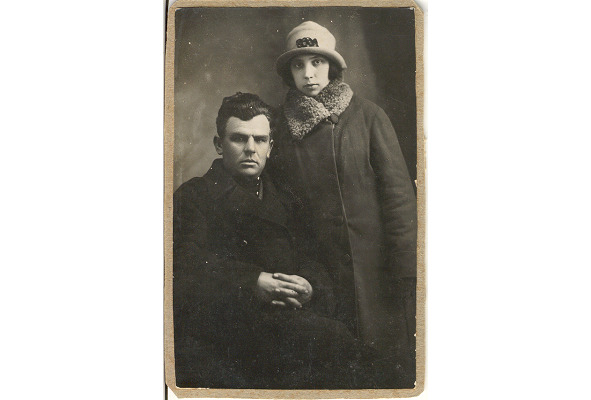

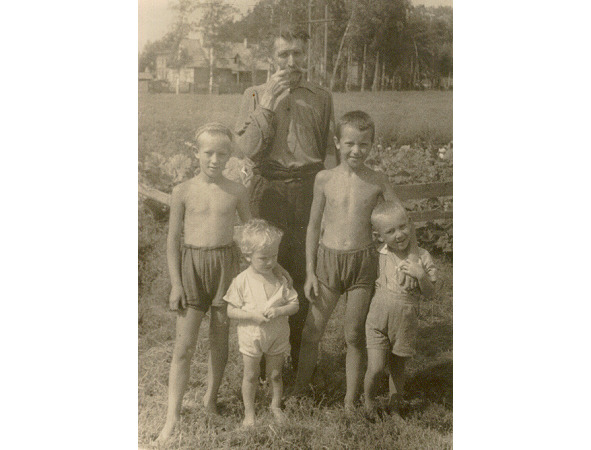

Центральное руководство от имени народа направляло руководителей и специалистов туда, куда считало целесообразным для развития народного хозяйства (экономики). Как бы народ, как бы распоряжался своими специалистами, и никто из этих специалистов не спрашивал о жизненных условиях. Крыша над головой в ведомственной квартире и хлеб с маслом, в виде зарплаты в полтора, два раза выше, чем у рабочих, будет, а высшей наградой являлась интересная работа. Такая вот диктатура пролетариата по отношению к «спецам» – служащим, которые должны служить народу, да и к себе самим. Валик родился в Узбекистане в Андижане. Толик, наверное, под Ленинградом в Тосно, Гена под Ленинградом в Любани, Павел в Чечне в совхозе Алпатово. Из Белоруссии Макара Семёновича послали в Среднюю Азию поднимать окраины. Фото Макара Семёновича с тётей Люсей прислано из Андижана. Поработав в Средней Азии, дядя Марк просился в Россию, потому что климат и среднеазиатские обычаи непривычны. Хотелось в Россию, но не в Белоруссию, где и у него были репрессированные родственники, и с которой была связана его тревожная молодость. Когда немцы в 18 году заняли Белоруссию, в Минске получила власть антироссийская белорусская Рада, которую немцы, естественно, некоторое время поддерживали. Немцы для хозяйственных работ Бича мобилизовали, но ему удалось от них сбежать. Потом пришли красные и опять его мобилизовали, но положение было неустойчивым: белые, красные, Рада, махновцы все всех старались мобилизовать, и все от всех старались сбежать, и ему опять вместе с группой сослуживцев удалось из разваливавшейся части разойтись по домам. Заметая следы он сменил отчество Зиновьевич на Семенович. Получилось это случайно – пьяный писарь написал, как ему было привычней, и Макар Семенович не стал исправлять. А когда власть утвердилась, его опять мобилизовали и, как грамотного, определили в штаб, где он должен был, по иронии судьбы, выискивать дезертиров. Вот когда он страху натерпелся, но обошлось, а после армии Макар Семенович получил образование и был принят в партию.

Из рассказов о непривычных обычаях в Средней Азии мне запомнился только один. Женщина, которая носила Бичам молоко, однажды увидела, что тётя Люся это молоко процеживает через марлечку. Женщина подумала, что тётя Люся колдует, а это будет плохо для её коровы, и она перестала Бичам носить молоко. Пришлось искать другую молочницу.

Макара Семеновича перевели в Ленинградскую область. Я помню их приезд. Из купейного вагона они вышли со своими матрасами. В те времена были специальные багажные ремни, которыми стягивали свернутые в рулон матрасы.

Через несколько лет Министерство совхозов послало Макара Семёновича из-под Ленинграда на Кавказ, потому что он был знаком уже практически с хлопководством, а тогда пытались продвинуть хлопок из Средней Азии и Закавказья на Север.

Внедряли хлопок на Северном Кавказе и, даже, на Украине. Я помню, был художественный фильм о том, как героически спасали от заморозка хлопок в украинском совхозе.

Из-за постоянных переездов, дети Бичей часто жили в какие-то промежутки времени, пока шло обустройство на новом месте, у бабушки с дедушкой, а я как-то, возможно не раз, проводил, хотя бы часть каникул, у дяди Марка с тётей Люсей.

То Толика, то Гену, когда они гостили на Лахте, мне приходилось днем убаюкивать. Мы лежали рядом на диване и я «пел колыбельную». Я помнил только несколько слов из какой-то колыбельной:

Летели гуси / Сели на ворота / Червоны боты…,

А дальше я сочинял, кому эти боты принесли гуси. Конечно, тому, кого я убаюкивал.

Бабушка с дедушкой часто между собой говорили по-польски, думая, что мы с Валиком его не понимаем, так что польский я понимал и понимал, что червоны – это красные, но не догадывался, что «червоны боты» это поэтическая метафора – это у гусей ноги, а не подарок кому-то. Сейчас уж все позабыл. Говорить мы по-польски и тогда не могли, а теперь уж и не поймем и не прочитаем.

Разговоры бабушки с дедушкой по-польски мы с Валиком воспринимали, как их желание сохранить от нас свою тайну. Так же, как мы детвора изобретали свои тайные разговоры. Например: «Тыханцы зачёханцы сюдаханцы пришёханцы?». Наши семьи были русские, и мы были русские. Уже, будучи взрослым, я с удивлением узнал, что мама и папа у меня белорусы. Родители наши были культурными людьми и не навязывали нам родоплеменного мировоззрения. Нам позволяли быть детьми своего времени. Нам позволяли быть теми, кем мы себя чувствовали, а мы были, конечно, русскими.

С Валиком, когда мы были вместе, он относился ко мне, как к старшему, и следовал, как он сейчас вспоминает, за моими начинаниями и фантазиями, а в этом возрасте разница даже в один год много для детей значит. Я помню некоторые сценки из наших игр.

На свободном месте между домами рядом с нашим домом, уже при нас, вырыли пожарный пруд – были такие пруды между домами деревянной Лахты, пруды были старые с заросшими берегами, пиявками и жуками плавунцами. Наш пруд был ещё с голыми берегами. Зимой мы на нём катались на коньках – снегурочках. Снегурочки купили, а дедушка сделал на каблуках сапожек крепление – металлическую пластинку, куда входил штырек от коньков. Был наш пруд не глубоким – я однажды провалился по колено. Как-то летом, увидел я оставленную на пруду деревянную лохань для стирки белья, а у меня была примерно метровая палка с металлическим конусом на конце. Такие палки служили в магазинах основой для рулонов клеёнки. Я попросил у продавщицы освободившуюся, но ещё не нашёл для неё применения, а тут план созрел моментально: я посадил в лохань Валика и велел грести руками, изображая линкор, а сам пустил в линкор торпеду, но промазал и торпеда угодила Валику в бок. К счастью даже крови не было

В другой раз в Любани идём мы с ним по пустому загородному шоссе, а на шоссе сидит ворона. Я поднимаю камень и кидаю в ворону, но, разумеется, не попадаю и говорю Валику, что камень прямо рядом с вороной пролетел: «Вот выставь руку в сторону, я покажу». Валик выставляет руку, а я мажу в другую сторону и попадаю ему прямо в лоб. Броски у меня были настолько сильными, что опять ни крови, ни синяка не было.

В Любани главному агроному отводился домик с садиком. Домик пригородного типа, т. е. несколько комнат и кухня. В садике был маленький пожарный пруд, берега которого сплошь чем-то заросли и только маленькая тропинка вела к воде, чтобы можно было набрать воды для стирки или прополоскать бельё.

Во дворе рядом с прудом, на детской, так сказать, площадке, из кучи песка мы соорудили Американскую Горку – с её конусной вершины вокруг по спирали вниз сделали лоток с туннелями и пускали по нему с вершины стальной шарик. Когда шарик в одном из туннелей застрял, а мы, пытаясь его достать, обрушили туннель и потеряли шарик, было очень досадно – мы долго рылись в песке, но безуспешно.

Мальчик постарше подарил мне в Архангельске «пожарный насос», сделанный из примусного насоса, к которому он приделал самодельный кривошипно-шатунный механизм со всеми необходимыми составными частями. Мы по очереди один крутил за ручку маховик, а другой куда-нибудь направлял струю из брандспойта. Огорчало нас то, что брандспойт часто засорялся, и резиновая трубка от насоса к брандспойту лопалась, а мысль о том, чтобы приделать к водозабору фильтр в голову не приходила.

В то время нашими кумирами были летчики, полярники, инженеры; страна стремительно втискивалась в ряды промышленных гигантов. И игры наши вертелись вокруг техники, открытий. Дома в Любани, играли в хороший металлический конструктор Валика. Я, как старший, выдумывал и однажды, соорудив какую-то «электрическую линию», воткнул деталь конструктора в электрическую розетку. Мне повезло, вероятно, первым «проводом» я попал на нуль, а затем, когда я дотронулся конструктором до фазы, моментально перегорели пробки.

Дядя Марк всегда относился к нам очень терпимо, а в данном случае все были рады, что дело кончилось без смертельного исхода. Мы, конечно, никакого анализа не проводили и вели себя совершенно вольно.

За всё время детства, я помню только два случая, когда мама шлёпнула меня ремнём. Один раз на Лахте за то, что я ударил Вальку Лебедеву. Валька была заводная; заводила и часто дразнилась. Вот заведет, задразнит, а получит сдачи и бежит жаловаться.

А второй раз за то, что мы с Валиком явились в контору в кабинет к Макару Семёновичу разрисованные глиной под индейцев – глиняные чулки, на теле и на лицах татуировка.

Дяде Марку это не понравилось, а в это время в Любани была мама. Она кем-то работала в совхозе. Узнала она о нашем художестве ещё на работе, и, придя домой рассерженная, схватила ремень. Я от неё убегаю в угол, она меня догоняет и раза два или три шлёпает по попке.

Был я, очевидно, в Любани и зимой, потому что помню, как мальчишки постарше съезжали на лыжах с почти вертикального, как мне тогда казалось, берега к речушке.

У нас на Лахте никаких гор не было – идеальная равнина, только у расколотого валуна на берегу был холмик высотой метра три. Город стоял на совершенно ровном месте, и кустарник между Лахтой и городом был на совершенно ровном месте. И в деревне у Луги, где я гостил, и в Архангельске были только долины у рек на бескрайней равнине, и поезд в Архангельск шел по равнине. И для меня это было нормой. А на уроках географии рассказывают, а в кино показывают – горы! Как это так – земля треснула и вздыбилась, и показала свое нутро – это так интересно. В детстве мне очень хотелось увидеть настоящие горы, скалы. Это была моя мечта.

У дяди Вячика были лыжи, на которых он выступал на соревнованиях, на этих лыжах и я катался – очень маленький мальчик на очень больших двухметровых лыжах. Мы катались с этого холмика, а т. к. других гор не было, то этот холмик определял предел нашей тренированности по «спусканию» с гор. На пределе нашей тренированности мы и с этого холмика падали. Одно падение мне запомнилось – я упал на бок, и меня на горке крутануло, а длинные предлинные лыжи остались лежать и, хотя крепления были полужесткие – под любую обувь, в районе косточки было очень, пре очень больно. Вот запомнил же.

Школа

Ольгинская начальная школа, куда я пошел во второй класс, размещалась в небольшом двухэтажном домике с туалетом во дворе. Нашу учительницу – Валентину Ивановну мы очень любили и законопослушные ученики после уроков провожали её до дома, который был недалеко от школы. А были в классе и «хулиганы», так что, кажется классе в третьем, а это уже 11 лет, при очередном их непослушании или буйстве, я, кстати, не помню, что они натворили, Валентина Ивановна сказала, что вызвали милицию. Так они двое или трое спустились по водосточной трубе и убежали – вот это я помню.

Я был совершенно не буйный, но и меня два раза выгоняли из класса. Один раз меня послали за мамой по жалобе родителей школьного товарища, которому я капнул расплавленной резиной на шею – ну об этом ниже, а второй раз за «поведение».

Мы во время перемены в классе бесились и бегали по партам – в разгар веселья раздался звонок на урок, все моментально расселись по местам, и в класс входит учитель, а у девчонки разлиты чернила. Преподаватель начинает её ругать, спрашивает, кто разлил и девочка называет меня. Это был урок русского языка. Учитель спрашивает меня по заданному уроку, ставит мне пятёрку, а все правила я знал отлично, затем берёт меня за шиворот и выгоняет из класса. Тогда мне было очень обидно, по моему тогдашнему разумению бегали все, веселились все, а выгнали меня одного. Я стоял за дверью и тихонько плакал.

На Лахте после начальной школы дети учились в небольшом белом здании явно не предназначенном быть школой, а затем построили большое деревянное двухэтажное здание с широкими коридорами и спортивным залом. Это была школа стандартной постройки, такие школы в то время строили по всей стране – и в Архангельске, и на Лахте, и в большой деревне под Самарой, и в чеченском поселке над Тереком. Идёшь и видишь в селе единственное большое двухэтажное здание – значит школа. Не правление колхоза, не сельсовет, не милиция, а школа. Страна из безграмотной стала страной сплошной грамотности. Даже в самой маленькой деревушке, под школу отводилась изба, где в одной комнате у одной учительницы на родном языке, на котором говорили в этой деревушке, и который был родным и для учительницы, занимались одновременно ученики всех четырех классов. Все имели возможность учиться. Родители не имели права этому препятствовать, и обязаны были отдавать детей в школу.

Поездка к отцу в Архангельск

В детстве я часто болел воспалением легких, и даже крупозным. В конце концов, у меня на правом лёгком образовались каверны – скрытая, не заразная форма туберкулёза – и было решено отправить меня на поправку к отцу.

Меня посадили в вагон на вторую полку, дали круг Краковской колбасы, большой батон и литровую бутылку морса. Я не знаю, куда шёл поезд, а вагон был прямого сообщения. Его отцепляли от поезда, и он 11 часов стоял в Вологде, дожидаясь московского поезда, который шёл в Архангельск.

Во время стоянки я бродил по Вологде и забрел далеко. Не помню, каким образом я обратил на себя внимание, – то ли попросил, то ли спросил, но к вокзалу меня подвёз ехавший туда возница фургона с хлебом. Это была обычная телега без рессор на деревянных колёсах с железным ободом. Деревянный ящик – кузов, в котором лежал навалом хлеб, закрывался крышкой, чтобы не попал на хлеб дождь. Я сидел рядом с возницей, и на булыжной мостовой меня изрядно трясло.

Железнодорожный вокзал в Архангельске на левом берегу Двины, а город на правом и в город с железнодорожного вокзала люди переправлялись пароходиком. По дороге с вокзала, вернее с городской пристани, куда причаливал этот пароходик, я обратил внимание, что на каждой остановке трамвая стояли, и в каждом вагоне трамвая ехали, сменяя друг друга на остановках, милиционеры. Потом я узнал, что обилие милиции вызвано разгулом преступности, который наступил после освобождения большой группы заключенных. Рассказывали жуткие истории. Может быть, это были чьи-либо сочинения, но запомнился один такой.