Полная версия

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том I. СССР до 1953 года

Это был провал теории Маркса, утверждающей естественность коммунизма. Ленин понял, что коммунизм надо строить исходя из реальной психологии и помыслов людей.

Началось строительство государства далекого от коммунистической теории, предрекающей всеобщую сознательность трудящихся. Началось строительство нового государственного устройства, основанного только на ДИКТАТОРСКОЙ ВОЛЕ и РАЗУМЕ руководителей. Это была директивная плановая экономика, полностью отвергающая стихию. Вновь пришлось отказаться от всеобщего избирательного права и такой химеры как «парламент» с непременной оппозицией, которая могла помешать воплощению мечты, – оппозиция в принципе не допускалась, а для борьбы с контрреволюцией в дополнение к милиции (аналогу полиции) была создана Чрезвычайная комиссия – ЧК (аналог жандармерии). Для сохранения очага Всемирной Пролетарской революции, пришлось вернуться к формированию армии по призыву, правда, на первых порах по территориальному принципу.

Реализация коммунистической мечты об отмирании государства с переходом к обществу самоуправления откладывалась.

«По-моему, надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу) …ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п.; найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией в ее борьбе с нами (подкуп печати и агентов, подготовка войны т.п.)». Указывал Вождь пролетариата 15.05.22.

Начало Великого Эксперимента

Гражданская война закончилась. Началось обустройство страны. Страна победившего пролетариата не могла оставаться Империей, бывшие колонии автоматически становились свободными, и перед руководителями революции встал вопрос, как обратиться с бывшими колониями, где Красной Армией к руководству были приведены местные большевики, чтобы сохранить единство. В дискуссии победило предложение Ленина организовать Союз этих колоний с Россией, как Союз Социалистических республик, а поскольку руководители этих республик были членами единой Большевистской партии, то единство было обеспечено. Теперь разрешалось по всей империи на основе плановой экономики преодолевать вековую отсталость любыми путями, убирая с дороги мусор, который мог помешать движению. Целый пароход нагрузили философами, творчество которых не служило делу пролетарской революции, и вывезли их, как мусор, за границу. Сейчас тот период истории современная именитая интеллигенция воспринимает с лютой ненавистью. Я бы сказал: «классовой».

Недавно мне попались у Гиппиус в стихах времен революции строчки со словами о «вонючих» солдатах. «Ах, ты паразитка, подумал я, – ты же питаешься хлебом, который вырастил этот крестьянин и плещешься в ванне, которая сделана этим рабочим». Вот таких вонючих гнид, действительно, надо вычёсывать густым гребешком – для таких, как Гиппиус место было в эмиграции. Оценивая революцию, она думала о своем рухнувшем благополучии. Отвратно, когда ПОЭТ думает не о благополучии народа, а о благополучии своем. Одной строчкой она зачеркнула все свои стихи. Ну, зачем она это сделала, оставалась бы на нейтральной полоске лирики. «А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты».

И вспомнился мне из фильма «Дни Турбиных» романс, где про душистые гроздья акаций, соловьев и про то «какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда». Этот романс мне безмерно нравится, я прямо физически чувствую это обаяние молодости и беззаботности, и вдруг голод, продовольственные карточки, холод, буржуйки и трудовая повинность («сопротивляющихся расстреливать»). Неприятие было естественным, но это были обыкновенные люди из прослойки между теми, ради кого творилась революция, и теми, против кого творилась революция. Их жизнь определяли будни, и они не способны были встать над этими буднями, а это были будни, когда перемалывалась вся Россия, и они попали между жерновами. Мне те молодые люди близки, как родные. Они – это мы, только мы уже не прослойка. Поэту же ниспослан дар божий, он является каналом – проводником духовности в народ, он не имеет права опускаться до уровня оценки процессов творчества народа по своим мимолетным будням.

В то время стоящие у власти революционеры, состояние наступившего мира рассматривали только как мирную передышку. Пролетарская революция Марксом прогнозировалась только как Мировая. Еще свежи были начертанные на красных полотнищах лозунги: «Даешь Берлин», «Даешь Варшаву», когда гражданскую войну вознамерились превратить в Мировую революцию. Ленин настолько был наивен в своем представлении о том, что мировой пролетариат готов подняться на мировую революцию и только и ждет прихода «братьев по классу» из России, что войска, устремившиеся к Варшаве, нацеливал на дальнейшее продвижение в сторону Италии!! Не получилось. В Польше, только что оторвавшейся от России, на защиту независимости поднялись бывшие соратники в революции – социал-демократы, которые в отличие от теории не бросились творить Мировую революцию, потому что в тот исторический период это предполагало вновь объединение с Россией. Нас не ждали, и объединятся с нами не хотели, а силы для захвата не было. Стать сильной страна могла только в результате мгновенной индустриализации.

Мгновенной она могла стать только благодаря оснащению промышленности орудиями производства, поступившими извне, не дожидаясь собственного их производства. Кредитов для ее покупки нам дать не могли, т. к. мы уже отказались выплачивать долги только потому, что они были взяты другим правительством.

Платить надо было наличными. Для торговли мы могли, сжав страну в кулаке, выдавить из страны только хлеб, лес и пушнину. А покупали мы только средства производства, на покупку средств потребления денег не тратили. Страна не покупала «рыбу», а покупала «удочки».

Опыт НЭПа показал, что, несмотря на бурное и почти мгновенное развитие внутреннего рынка, хлеба для внешней торговли при отсутствии крупных землевладельцев не было – все шло на внутреннее потребление: до достижения сытости в основном в самом сельском хозяйстве. До революции крупные землевладельцы на хлебных биржах торговали хлебом там, где он был дороже. Хлеб шел на экспорт, в то время как малоземельным крестьянам, хлеба порой не хватало даже на пропитание. До революции Россия, оставаясь полуголодной, кормила Европу.

В 27 году хлеба вырастили почти как в 13 году (95%), а товарного зерна получили почти в два раза меньше, чем в 13 году, потому что земли помещиков поделили между крестьянами, и хлеб «съели» сами крестьяне. То есть в 13 году крестьяне из-за нехватки земли вырастили почти в два раза меньше зерна, чем им было нужно для собственного потребления. За что Столыпина прозвали: «Вешателем»? За то, что он вешал тех, кто хотел получить землю, а Столыпин малоземельных сгонял с земли, превращая их в батраков и городских рабочих, или переселяя в Поволжье и Сибирь, чтобы организовать на «освободившихся» землях фермерские хозяйства с товарным производством, и развивать промышленность.

В 27 году, когда началась мгновенная индустриализация, чтобы обеспечить экспортные поставки, в городах пришлось вводить карточную систему. Обеспечить зерном и внутренний, и внешний рынок могло только существенное повышение на тех же пахотных землях урожайности. В стране стало бурно развиваться промышленное производство удобрений, но применять удобрения могли только хорошо организованные крупные хозяйства.

Таким образом, для получения товарного зерна, партия должна была выбрать один из двух путей: или организовать крупные хозяйства, но видоизменив форму отчуждения земли и урожая, или дать простор фермерским (кулацким) хозяйствам, согнав малоземельных с земли и превратив их в батраков. Второй путь был отвергнут, потому что, во-первых, это было неприемлемо с классовых позиций, т. к. противоречило целям революции – ликвидировать деление народа на батраков и хозяев, а во-вторых, на такие преобразования нужны были долгие годы мирного времени.

Сталин повел партию по первому пути на основе коллективных и государственных сельских хозяйств. При этом была учтена психология толпы, ненавидящей индивидуалистов выскочек – кулаков, и стремящейся к общине, где свои неудачи было удобнее спрятать за общей спиной. Руководители новых крупных хозяйств (председатели колхозов, директора совхозов) не были помещиками, они не могли, как помещики устраивать балы для соседних помещиков, развлекаться псовыми охотами и жить в барских домах – дворцах. Председатели и директора были такими же крестьянами и жили в таких же крестьянских жилищах. При успехе в работе и получении богатого урожая, они не становились богаче – их награждали почетными грамотами, медалями и званием депутата какого-нибудь Совета. Превосходство их жизни по отношению к их работникам было в пределах «разумного»: по полям они не пешком ходили, а ездили на дрожках (а иногда и на телегах) и щи у них всегда (?) были с мясом, а яичница на сале. Крестьяне завидовали «начальникам», но у них не было чувства ненависти – «начальники» были такими же «трудягами», но более удачливыми. Назначенные «сверху» они были беспрекословно послушны власти; лишенные должности они, в лучшем случае, вновь становились крестьянами.

На бумаге и в декларациях коллективизация выглядела красиво и обосновано, а в реальности это обернулось для колхозников новым крепостным правом. В этом новом крепостничестве колхозник не был собственностью председателя колхоза, он был «государевым» и колхоз покинуть без причины колхозник не мог, т. к. у него не было паспорта.

Между тем, удобрения пошли на экспорт, урожаи в колхозах не росли так, как это требовалось для всё увеличивающихся нужд экспорта, и для получения товарного зерна, зерно стали вывозить не только по плану, но и сверх плана, оставляя для оплаты трудовых усилий колхозника только определенный «начальством» минимум – иногда всего 100 грамм. Фактически вернулись к «продразверстке», но зерно брали не у крестьянина, который мог отказаться зерно производить, а у коллектива, где каждый должен был отработать заданный минимум трудодней, как при барщине при крепостном праве.

На землях крупных поместий организовали Совхозы. Крестьяне, работающие в совхозах, считались рабочими, и получали за работу денежную зарплату, это было лучше, чем горсть зерна, хотя зарплата совхозного рабочего была существенно ниже зарплаты заводских рабочих.

При коллективизации встал вопрос о том, что делать с успешными «культурными» хозяевами – кулаками? Они могли стать как прекрасными председателями колхозов, так и активными противниками коллективизации. Сталин решил не рисковать, и бросил их (по линии мамы – Фастовичей, по линии папы – Камоцких) в жертву батракам, беднякам, заодно припугнув середняков, при этом собственность «кулаков» стала основой для колхозного хозяйства, а в их домах разместились правления.

Весь комплекс вопросов решался одним ударом при «ликвидации кулачества как класса». Немаловажное значение имела и идеологическая сторона вопроса. Революционеры, провозгласившие целью своей деятельности уничтожение частной собственности, не могли смириться с бурным ее развитием в период НЭПа. Все эти кустари одиночки, культурные хозяйства и акционеры были только временным отступлением на магистральном пути развития революции. Чтобы ликвидировать эту бурно развившуюся поросль, надо было изолировать активную часть народа и задавить страхом остальных.

Проще всего это можно было сделать, натравив жаждущих справедливости бедных на богатых, а при любом предпринимательстве (даже не вполне свободном) всегда будет деление на бедных и богатых. Понятие о неприкосновенности человек осознает только тогда, когда дело доходит до его собственности. Чужая собственность не только прикосновенна, но и вожделенна.

Сослуживица Женя Бельская (в замужестве Николаева) рассказывала, что среди ее предков был купец Первой гильдии. В период НЭПа один из его наследников организовал в Бежецке производство и разлив бутылочного кваса. Когда НЭП прекращали, производство у него реквизировали, а дома сделали обыск в поисках припрятанных денег и золотишка. Золота не нашли, но обратили внимание на его хороший костюм и велели его снять – пусть и пролетарий какой-либо походит в хорошем костюме, не всё же «Нэпманам» в таких щеголять. И это не была прихоть какого-то местного Сов служащего, это был взгляд на жизнь. Так было и в Молдавии, когда там на 10 лет позже, т. е. в 40 году мы устанавливали Советскую власть. Не все «бедные» это одобряли. Керсновская в «Наскальной живописи» рассказывает, что крестьянская семья, которой отдали её сапоги – сапоги «помещицы», не могла принять такой дар, и ночью подложила сапоги к палатке, где ночевала лишенная дома хозяйка. Однако в атмосфере дележа все видели, что выслать могли не только кулака, но осудить и «подкулачника»; т. е. любого за любое супротивное слово. Проведя раскулачивание, правительство достигло сразу двух целей:

1) Загнало деревню в колхозы и лишило крестьян права распоряжаться своим товаром. Правительство получило весь хлеб, и в 32-м году, когда случилась засуха, охватившая Украину, Черноземье России и Поволжье, выполняя обязательства по внешней торговле, даже для еды не оставило в деревне хлеба, а свои огороды из-за засухи тоже погибли, и с голоду люди умирали.

Охотников тоже свели в артели, и организовали натуральный обмен пушнины на еду и боеприпасы.

2) Часть репрессированных превратили в рабов для осуществления лесозаготовок.

Хлеб, лес и пушнина пошли за границу, а в обмен пошли станки и заводы. Началась стремительная индустриализация страны – цель оправдывала средства. Однако эти средства превратили миллионы «жаждущих справедливости» в беспаспортных «свободных» крепостных. Между прочим, родственника Жени Бельской не репрессировали, а даже направили на курсы подучиться и назначили, как «спеца», руководителем производства. Но осталось на нем клеймо «лишенца» (нэпмана, лишенного в период НЭПа избирательных прав), и когда на производстве нарушился процесс (закисла брага??), он покончил с собой. Велик был нагнанный страх.

И не только страх, но и ненависть. Когда в засуху 32 года крестьяне увидели, что вывозят весь хлеб, были случаи поджога скирд со сжатым хлебом: «Ни нам, ни вам», еще больше усугубляя положение (это я в литературе видел, думаю, автор писал это не безосновательно).

Европа к этому времени перестала быть очагом революции, зачинающийся огонь в Германии и Венгрии был потушен.

Наши пылкие «Левые» революционеры (Троцкий), еще мыслили категориями «Мировой Пролетарской» («Перманентной»), когда Сталин понял, что с «Мировой» следует повременить до подходящей ситуации, и все силы были брошены на творение устойчивости и военного могущества пылающего очага. Был поднят на щит тезис о том, что в условиях неравномерного развития государств, победа коммунизма возможна и в одной отдельно взятой стране.

Все вопросы, в том числе и хозяйственные, решались как продолжение Гражданской войны. Любой провал в хозяйственной деятельности рассматривался как результат деятельности скрытых и явных врагов, а с врагами, чтобы не повторился печальный опыт Парижской Коммуны, поступали решительно.

На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) 17 – 21.XII 1930 г., в связи с постановлением XVI съезда партии «через год иметь возможность обеспечить полностью снабжение мясом», объединенный пленум принимает резолюцию:

«Заслушав отчетный доклад Наркомснаба о снабжении мясом и овощами, объединенный пленум считает работу Наркомснаба по линии Союзмяса и Союзплодоовоща неудовлетворительной. ЦК и ЦКК считают, что аппарат Союзмяса и Союзплодоовоща оказался засоренным чуждыми враждебными и вредительскими элементами (48 расстрелянных вредителей Союзмяса и Союзплодоовоща). Коммунисты, непосредственно руководящие этим делом, не изучили по существу мясного и плодоовощного дела, ограничиваясь бюрократическими циркулярами и „общими“ директивами».

Когда капиталистический мир захлебывался в трясине мирового экономического кризиса, по всему Союзу «от Москвы до самых до окраин» шло строительство гигантских индустриальных, научных и образовательных центров.

Революция, как скребком сняла со страны налет образованных талантливых собственников земли, недр, заводов, все помыслы которых сводились к получению прибыли, увеличивающей их личное состояние. Их не могла интересовать страна, как объект главной и единственной заботы, – таков закон стихийного рынка. Частная собственность, как кисеёй, отодвигает на задний план интересы государства.

На освободившейся ниве взошли новые талантливые руководители, все помыслы которых сводились к выполнению плана превращения страны из сельскохозяйственной сырьевой в индустриальную. Они шли в революцию убежденные в том, что только на основе общенародной (государственной) собственности можно построить общество всеобщего благоденствия, поэтому у них в принципе не могла появиться мысль о приобретении своей частной собственности, со стремлением получения от неё прибыли для себя. Революционеры, созидая могучую державу, под лозунгом: «Догнать и перегнать», себе богатств не наживали, своим детям никакого наследства они не оставили. Ими руководила только идея.

Идея захватила не только революционеров, но и инженеров, ученых, специалистов всех отраслей народного хозяйства (теперь уже «народного»), в том числе и экономистов. Одно дело, когда ты работаешь на бельгийской шахте, или на Обухова, или на Путилова, и другое дело, когда тебе самому доверили преобразовать страну, хотя платить тебе стали сравнимо с квалифицированным рабочим (в 2, 3 раза больше) и стал ты не «господином управляющим», а «товарищем директором».

Для разработки планов восстановления экономики после войны и разрухи требовались знания и умения всех этих специалистов – революционного порыва для этой работы было недостаточно, хотя и революционный порыв играл не последнюю роль. Такие революционеры, как, например, Киров, стали выдающимися руководителями, способными удачно схватывать из предложений специалистов те направления приложения сил, которые давали наибольший эффект. А речь шла не только о восстановлении, но и о грандиозном развитии науки и техники на пути индустриализации. Еще шла гражданская война, а уже разрабатывался план электрификации страны (ГОЭРЛО). Шло колоссальное строительство нового могущественного государства. Необразованные, или «необразованные» (?), пришедшие к власти Революционеры, чтобы превратить «отсталую царскую Россию» в индустриальную державу, превосходящую страны «умирающего капиталистического мира», нутром чувствовали потребность науки. Еще шла гражданская война, а в 18 году был организован институт им. Иоффе, ставший кузницей кадров для будущих атомных разработок; в 31 году организовались группы изучения реактивного движения (ГИРД), подготовивших научные основы баллистических и космических ракет. В 18 году был организован знаменитый ЦАГИ, а в 30 году ЦИАМ, разработки которых легли в основу авиационной промышленности. В 20 году автотракторный институт, начал разработки, в том числе, и бронетанкового вооружения.

Выполнение плана, с использованием всех ресурсов, стало руководящим принципом действий новых руководителей. Надо было спешить, неизвестно даст ли история 13 лет мира, как дала Александру III, к тому же капиталистический мир содрогался в кризисе и могла возникнуть ситуация способствующая развитию Мировой пролетарской революции. Буржуи всего мира (Черчилль) скрипели зубами от ненависти к коммунизму, который лишал их «святой» частной собственности.

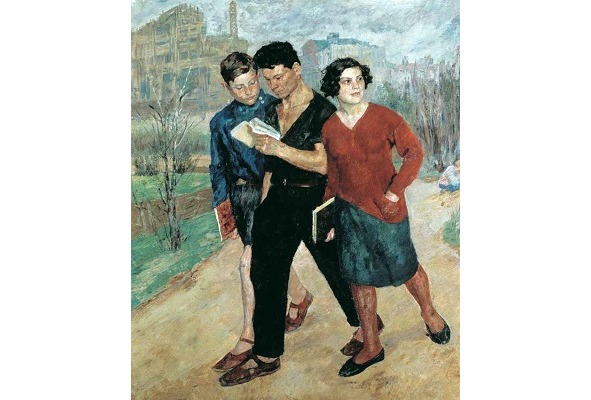

К ресурсам, естественно, были отнесены и трудовые ресурсы. Посмотрите на картину Иогансона «Рабфак идет (вузовцы)», как не похожи эти вузовцы на «господ студентов» дореволюционной России или на студентов Кембриджа, но именно эти вузовцы вознесли Россию до космических высот. Все: от министра до уборщицы должны были с максимальной эффективностью использоваться для выполнения плана любой ценой. Любой ценой!

Какое-то время, после одержанной победы, восторг революционеров был велик, и, по свидетельству Берберовой, оставившей за рубежом интересные мемуары, они не помышляли о каких-то для себя привилегиях в трудный послереволюционный период. Были публикации, что нарком продовольствия Радек упал в голодном обмороке и для служащих правительства организовали столовую.

Б. В. Иогансон. Рабфак идет (вузовцы)

Американский миллионер Арманд Хаммер рассказывает, что во время посещения России в 21-м году, ему дали возможность питаться со служащими правительства, но он не стал есть той бурды (из турнепса – по Берберовой), которую они ели.

Я склонен верить Берберовой и Хаммеру.

Теперь появились публикации, что затем самое высшее руководство бытовые ограничения для себя отменило. Но, разумеется, как не обжирайся, богатств не наживешь.

В 1974 году, прославляя сердечные отношения в семье Ульяновых, было опубликовано письмо сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой от 9 февраля 1923 года (уже реализуется НЭП), в котором она сообщала, что выслала 100 000 000 рублей жившей в Самаре тяжело больной сестре мужа Александре Тимофеевне. (Пуд ржаной муки в Москве в то время стоил 140 000 р.). В пересчете на нынешние цены 100 миллионов это очень большая сумма. Кроме того, было дано какое-то указание народному комиссару продовольствия Брюханову, относительно снабжения продовольственным пайком Александры Тимофеевны Елизаровой. Непонятно, зачем было к такому несметному богатству добавлять нищенский поёк, и, все же, интересно – откуда у Ленина такие деньги.

Я изложил свое мнение о революции. Оно не полно, потому что, вероятно, идеологи коммунизма искренне считали, что колхозы убедят крестьян в преимуществах коллективного труда, воспитают в массе бескорыстие, убив стремление к мелкобуржуазному стяжательству. Мнение любого историка ошибочно с точки зрения другого историка. Безошибочны только документы, но грамотно подбирая их, можно доказать справедливость противоположных точек зрения. А я и не историк, даже, так что, дорогие потомки, – думайте сами, никому не верьте, сомневайтесь, но если вы будете всегда сомневаться, то вас никогда не постигнет бремя успеха.

Бегство из родительских поместий

Юлия Петровна рассказывает, что после решения «тройки» об осуждении отца, в одну из ночей начальник Логойской милиции послал милиционера предупредить маму, что завтра ее будут высылать, как жену осужденного. Пожалел он меня и маму, а ведь дознайся об этом его начальство – быть бы и ему у края могилы. И милиционер на него не донес – тоже рисковал. Люди, в большинстве своем, по возможности остаются людьми.

Мама взяла меня на руки и той же ночью ушла из дома в Логойск к добрым людям, на которых не могло пасть подозрение, что она у них прячется, а затем добрые люди переправили ее инкогнито в Минск. Из Минска она уехала на родину в Ленинград, где было, у кого остановиться.

Я не помню, как мы ехали, я не знаю, у кого мы остановились (а ведь мог спросить у мамы), в глазах стоит только серый, очень высокий и очень неширокий – очень небольшой ленинградский двор, откуда был вход в дом. Сколько мы в нем жили, я не знаю. Из всего написанного я помню только: яичницу, лошадь, которая идет по кругу и приводит какой-то механизм за стеной, как папа передает в больницу через окошко яблоко для меня, тюремный двор и вот кусок ленинградского двора. Все остальное написано, как воспоминания рассказов взрослых.

В Ленинграде мама устроилась на работу, и жить мы стали на Лахте. Себя я начал помнить только в Ленинграде на Лахте. Лахта в то время была пригородным поселком.

Дальше начинаются мои личные воспоминания, разумеется, с добавлениями рассказов взрослых.

Двор на Лахте, где мы с мамой поселились, был общим для трех или четырех домов. Не исключено, что принадлежали они одному хозяину, потому что двухэтажный деревянный и один или два одноэтажных состояли из отдельных комнат, т. е. предназначались, вероятно, для работников и на сдачу небогатым дачникам, а один одноэтажный был большой квартирой, в которой, в моем представлении, жил хозяин.

Вначале мы жили в двухэтажном на втором этаже, и я спал в сундуке. Потом в одноэтажном, и я спал на сундуке. А двухэтажный вскоре сгорел. Испуга у меня от пожара не было – я ещё не понимал такой опасности – ну горит и горит.

Уже при нас, вероятно, дораскулачивали хозяина. Я помню, как выводили корову. Наверно дома барачного типа были ещё до нас национализированы. Во всяком случае сцена с коровой на нашей жизни, по крайней мере в моём восприятии, не отразилась; мы как жили на этом дворе, так и остались там жить, пока не получили новое жильё; т. е. жильё уже не снималось, а распределялось бесплатно с мизерной квартплатой. Остался ли хозяин в доме, или его выслали – я не знаю, я его не помню, сейчас вижу только, как выводят корову, да и был ли хозяин, я не знаю, возможно, сейчас домысливаю. Во всяком случае, через улицу от этого двора был крепкий финский двор с собакой и коровой, который сохранился до войны. Скорее всего, хозяин того двора стал членом рыболовецкой артели. На Лахте образовали рыболовецкую артель и совхоз.